后疫情时代高职院校心理健康教育“金课”的困境与对策

2021-12-22张滕丽

张滕丽

(河南开放大学, 河南 郑州 450046)

后疫情时代的当下,世界格局变化多端,互联网信息多元呈现,社会环境变化迅速,知识更新加快。大环境对个人的适应能力要求高,使得学生的就业形势严峻、生活压力变大,尤其是高职院校学生,比任何时候都更需要心理健康教育来为个人成长保驾护航。现实情况,很多高职院校对专业课的教学力度日益加大,而对位于公共基础课模块的大学生心理健康教育课程却态度微妙,致使该课程至今仍在艰难中摸索前行,“金课”建设更是举步维艰。

一、高职院校大学生心理健康课建设的必要性

后疫情时代,“互联网+”条件下,伴随国家经济复苏及发展,人们生活节奏日益加快,社会竞争将更加激烈,对于学历优势较低的高职学生来讲,走出校门后随之而来的就业及生活压力也必将越来越大,对美好生活的向往与现实的差距很容易使学生心理健康出问题,结合中共中央、国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》,教育部、卫生部、共青团中央《关于进一步加强和改进大学生心理健康教育的意见》,以及中共教育部党组印发的《高等学校学生心理健康教育指导纲要》等文件精神,重视大学生的心理健康教育,守护大学生身心健康已刻不容缓,尤其是高职院校学生。首先,高职院校学生已是标准的互联网影响下成长起来的“00”后,虽高考时学业成绩不够理想,但知识面多元而复杂,视野宽且对感兴趣领域关注热情颇高、坚守也很执著,受限于已有储备知识量更容易因理解上的偏颇,导致其步入误区。其次,高职生源中农村经济条件欠佳人数和留守儿童背景者居多,早年成长经历使之更易成为心理不健康易感人群。最后,其他原因,如有来自社会环境对高职生学历不友好引起的就业压力,有来自诸如因助学贷款、勤工俭学等经济压力被迫选半工半读、辛苦求学模式的现实压力,也有来自义务教育阶段知识断层致使现在专业学习举步维艰的实际压力,以及来自青春期身心成长无助、生理疾病或先天缺陷个体的压力。面对如此情景,高职院校开展好大学生心理健康教育工作对社会稳定及学生个人未来发展都至关重要,而课堂教学是学校育人主要途径之一,因此,在有限时间内,如何以匠心精神打造大学生心理健康教育的“金课”显得尤为必要和迫切。

二、高职院校心理健康教育“金课”的发展困境

2018年6月,“金课”概念被教育部在全国高等学校本科教育工作会议上首次提出,指的是“有深度、有难度、有挑战度”[1]的课堂,这就要求大学的课堂新颖、实用性兼顾,教育与艺术性并存。育人先育心,大学生心理健康教育课不但是高校思政育人体系的组成部分,又对高职人才培养计划落地有保驾护航的前瞻意义。当前,高职院校大学生心理健康教育课设置多位于人才培养方案中公共基础课模块,呈现出鲜明的地域特点,学校不同,学时、学分及授课方式各异,致使在打造“金课”的征途中面临挑战和困境不同。

(一)理想与现实的差距

目前,大学生心理健康教育课的政策、文件多,落实到位可借鉴学习的优秀院校也不少,但具体到每所高职院校心理健康教育课的实施环节却差别明显。首先,教学内容上,有选用规划教材、校本教材,也有来自授课教师个人讲义,或名师、名家专题讲座及录播课。其次,教学组织与管理,有独立教学班授课、合班课、选修课和必修课,开课时间有入学即开,也有第二学期或毕业前选修够学分就可;师资外聘、专、兼职皆有,受训背景多为心理学、教育学、社会学等相关专业;课程安排多在晚上、周末或周一至周五下午3、4节;学分占1或2分不等,考试形式有开卷、闭卷、小论文等,相对不那么严格。总之,此安排易使师生感觉该课是不重要或即便重要也是不被重视的,有被“边缘”情况下夹缝中求“生存”的痕迹,从而在认知层面对其贴负面标签,致使该课程长期处于“一听就会,一用就废”的尴尬境地,只有在遇到心理问题或危机干预,且需心理咨询介入或心理健康知识指导时,才会被意识聚焦并承认其地位的不可忽视,进而得以短时间内被积极关注,过后折返原点。如此循环,极易导致教师产生职业倦怠感和学生出现厌学情绪,直接影响教师授课热情和学生求知主观能动性的发挥,育人效果不佳。

(二)理论与实践的悬殊

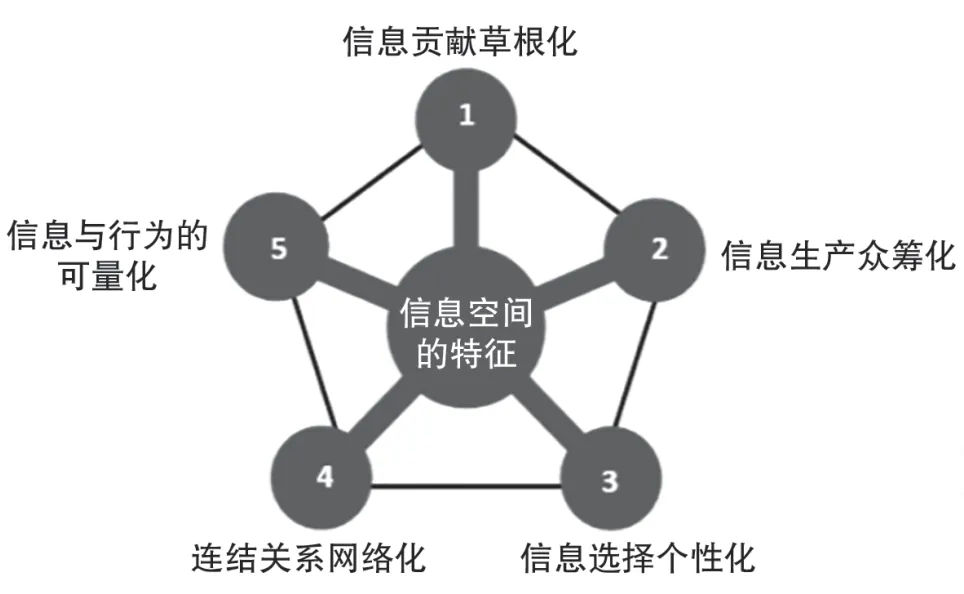

“互联网+教育”背景下,使教育组织和服务方式要随时面对诸多不确定的新因素,与此同时,知识的内涵、生产和传播方式发生了显著的改变,这使学生获得知识变得多元而繁杂,习得的信息空间宽泛而深远,打破了传统的知识观。详见下图1。

图1 信息空间的五个新特征[2]

新时代知识观下,对高职院校心理健康课实践教学环节产生影响的主要体现在教师、学生及社会方面。首先,大学生心理健康课对新手教师并无太多理论上的教学压力,具体到结合学生实际需求,打磨出既让教师满意也让学生获益的“金课”却并非易事,受专业伦理限制和缺乏实践经验影响,稍不留神,就易越界或突破保密原则,专家型教师在此方面还谨小慎微,新手教师更是压力巨大,造成结果为举例不新颖、不透彻或直接引用国外案例“华而不实”,收效甚微。其次,学生方面,人工智能时代,受网上碎片化、片面化“解读”心理学知识影响,开课前,这些所谓的“心理学知识”就“心灵鸡汤”般被学生“开怀畅饮”甚至捧为“金科玉律”般渗透到生活日常,固定思维模式已初步形成,再加上学生成长背景各异,想通过几节大学生心理课就想改变或影响其认知模式是相当困难的。最后,社会层面,席卷全球的新冠疫情对个体心理层面多少都有不同程度的影响,后疫情时代,心理学知识对个人成长与发展肯定是不可缺的。如许多企业在招聘员工时皆设有心理健康测评,学生入学或兼职也要心理测试,可上有政策、下有对策,量表仅供参考,部分学生为拿到心仪岗位,不但会伪装隐藏内心真实想法,利益驱动下甚至会购买心理测评内容,像备考一样去学“通关秘笈”,直接影响其工作后的岗位胜任力。还有部分公司为招到理想员工,过度依赖心理测评环节,遴选试题五花八门,心理知识被过度解读和应用,如侵犯隐私、突破伦理边界等,造成现实中辛苦招聘的“人才”与理想的目标差距甚远,甚至造成严重后果。

(三)主观与客观的矛盾

该矛盾主要体现在教和学的评价机制不够完善上。后疫情时代,“互联网+ ”背景下,信息传播途径多元而便捷,无形间给大学生心理健康“金课”打造徒增不少困难,社会上有很多打着所谓“心理学专家”的旗号举办所谓“心理健康讲座”,为增加参会者真实体验感和所谓市场效应,会进行现场“模拟角色扮演”或“观摩心理咨询”,过犹不及,这对心理较敏感、还未发育成熟的青春期高职生来说,无疑给其心理健康课的学习带来不同的学业情绪。具体表现为:学生学习中忐忑不安,主客观不统一,课堂中常有逃避、恐慌或不安的想法,既想参加活动增强亲历感又担心过程中隐私会暴露,给生活造成困扰。如此心态下,学生就会隐藏真实想法,选择独自面对学习中的知识难点,遇到一知半解或不懂的知识也不好意思问,怕被他人误解或嘲笑,既耽误掌握真正知识又影响师生良好互动,教师因材施教受阻不能讲学生刚性需求知识,学生躲躲藏藏又害怕“暴露”内心;教师主观上怕学生在学习知识实践过程中因用法不当误入歧途或损害他人或自己福祉,但客观现实是学生假装不感兴趣或沉默白白错失宝贵课堂互动时间,使学生与成长中所需的心理学健康知识失之交臂,教师“追”(实践环节想引导学生参与)得越勤学生就“逃”(心理接受程度)得越远,甚至跑到课堂外面(抗拒下的逃离)。知识面前,师生的主客观矛盾也给“金课”的打磨造成不少困难。

三、完善高职院校大学生心理健康教育“金课”的策略

(一)结合院校特点,选择合理教材

后疫情时代,线上教学是多方协作共赢的尝试或者是不得已情况下的“权宜之计”(陈丽,2020),受制于不同地区经济发展、教师教学水平及学生学习习惯等多方影响,因此,对线上教学的要求也不尽相同。线上推陈出新的诸如慕课、微课、名家讲座等视频教学资源对学生学习的确有帮助,但就实践环节也至关重要的心理健康教育课来说,面对面的课堂教学效果是线上教学无法比拟的,尤其是高职学校,农村生源居多,学生成长过程多元,线下面授教学对个人成长意义不容忽视,仅就能友好、安心地坐在一起学或不学,对某些学生来说也是不可多得的一种满足初体验或有归属感的心灵疗愈。加上专业选择对其发展举足轻重,有限的课堂,专业的教师,知识又是刚性需求,大学生心理健康教育教材能在传递知识的基础上,因地制宜开发出适合不同地域学生特点的课本,就会为未来教学上达到事半功倍效果打下良好基础。除了巧妇难为无米之炊外,这样的教材也更贴近于学生真实生活,日后用起来也更得心应手,便于结合实际需求指导具体实践,增强迈进社会的信心和力量,甚至对家校共育也起到良好促进作用。

(二)提高培训质量,预防教师职业倦怠

突如其来的疫情,不得已情况下,似缓兵之计的线上教学形式,不单单对于学生的“学”不容易,对于老师的“教学组织”更是莫大挑战,很多老师由于受制于互联网技术的应用而举步维艰,有力使不上。因此,在对教师进行信息技术培训时应更具有针对性,除了最基本的熟练使用网上教学平台外,更重要的锚点在于教学效果。这对老师的教学设计是很大考验,不能让教师为丰富教学内容而成为网上资料搬运工,既造成课程资源海量堆砌,也易给学生的学习造成困惑,此番无用功不但会浪费教师宝贵时间与精力,又让学生徒增压力与学业情绪,可谓得不偿失。师资培训中要教会教师根据教学目的组织教学,让资源精简、实用,特别是针对教师课程设计的培训,一定要让参训的教师“品尝”起来感觉既“营养”“美味”又“独特”耐回味:“有营养”指高效、干货,不为积累培训学时而拖沓;“美味”指对培训课程设计做到“因材施教”贴近教师真实需求;“独特”为培训的安排要合理、创新,内容结合受训教师背景与岗位需求,形式上做到线上、线下融合,理论、实操兼顾,不拘一格。只有培训的课程让参训老师感觉是“金课”,有过这样的满足、感受与经历,在未来面对学生的教学中,教师的主观能动性才会被充分调动和发挥,去匠心打磨、开创属于个人的独特“金课”,此种模式的培训就是学有所用,用实践指导实践,教师心理弹性得以激活并与职业发展相适应,形成良性循环,有效避免职业倦怠感的发生。

(三)教学形式多样,以匠心精神打磨“金课”

后疫情时代,走出线上课堂,师生皆要有全新适应。从事线下教学并不是对线上教学全盘否定或抛弃,而是线上、线下要有机结合,如可采用混合式教学,这对教师教学水平有了新要求:线上与线下授课对象虽一样,但方式变化带来的影响不能忽视,如何发挥好两者优势打造适合学生的“金课”是需下番真功夫的。首先,结合专业,增强学生学习方向感。“金课”的重要特点之一是实用和挑战性,为学生健康成长保驾护航也是大学生心理健康教育课开设的目的。近几年,伴着高职扩招,学生就业压力和学习焦虑更加明显,如部分学生刚踏进校门便开始着手专升本考试,还有学生专业课还未学明白,就开始报在职学历本科教育等,此种情况下,大学生心理健康教育形式与内容若能与学生实际需求相匹配,不仅可使理论、实践相结合,对打磨“金课”也有事半功倍的效果。其次,教学设计要走心,学生基础是因材施教的关键,“互联网+教育”下,后疫情时代,对传统课堂教学组织提出极大挑战,不仅教学物理空间发生变化,甚至知识观定义也有新阐释,信息大爆炸的年代,作为公共课基础课的大学生心理健康教育,若教学设计能兼顾学生成长需求,不但有利于学生学业进步,也可教会其学习方式,使之学会在海量信息世界的资源中挑选最适合自己的,这样的课堂也就离学生欢迎的“金课”不远了。最后,深入开展心理健康教学研究,不断完善心理健康育人效果评估方式。大学生心理健康教育要想走“金课”路线,既离不开教师集思广益的教研分享,又需教师孜孜进取的潜心研究。如教学设计一定要有完整的教学效果评估环节,形式可多样,但关键还要看实效;如学生考试方式,可开卷或闭卷,也可是小论文、个人成长心里话、减压小创意等实践方式,多样化的教学效果输出形式,不但利于发挥学生学习的主观能动性,同时也利于保持教师“金课”探究的热情,使教师的课堂教学始终保持对学生学习热情的高度唤醒[3],达到良好的育人效果。

总之,后疫情时代,面对人工智能和世界日新月异的变化新格局,高职院校心理健康教育“金课”之路难免遭遇困境,授人以鱼不如授人以渔,育人走在教书前。新时代大学生心理健康“四有”好教师不但要树立终身学习理念更要落实到行动上,结合学校特点与时俱进,要谨慎选择教材、重视参训质量;要灵活掌握教学形式,重视授课能力;当然,若能在育人同时深入开展教学研究,不断完善学生学业考核标准及教师教学效果及绩效评估方式,受益面将会更广,熠熠闪光的“金课”必将照亮学生心灵成长之路。