多糖纳米材料制备、表征及在果蔬可食性涂膜中应用的研究进展

2021-12-16崔朝经郝建雄赵丹丹

黄 金,崔朝经,韩 雪,郝建雄,赵丹丹

(河北科技大学食品与生物学院, 河北石家庄 050018)

果蔬类农产品的最大特点是含水量较高,贮藏运输中的腐烂或失水等问题严重影响果蔬品质,这影响果蔬的新鲜程度,导致保质期较短。涂膜保鲜能有效改善以上问题,但大多涂膜材料是含有化学成分且经人工合成的膜制剂,保鲜效果有限,安全性未经全面证实,食用方面有潜在风险性。可食性涂膜是通过包裹、涂刷、浸渍、喷洒等方式覆盖于食品表面(或内部)的一层薄膜,可作为食品的组成部分食用,具有机械阻隔性能。它能防止水分蒸发,减少养分损失;减少与食品表面的空气接触,减少果蔬氧化及褐变反应;降低果蔬呼吸强度,保持食品外观质量[1]。

涂膜材料由基质、交联剂、表面活性剂等组成,分为单一涂膜和复合涂膜两种,与复合涂膜相比单一涂膜机械性能较差[2]。目前有多糖、蛋白质、脂类和复合材料等涂膜材料用于果蔬及食品保鲜。多糖是一种天然聚合物,用于制备可食性涂膜的多糖有壳聚糖、淀粉、纤维素及其衍生物、果胶、海藻多糖等。多糖的成膜性较好,以阻隔水分散失、气体交换,在保持果蔬采后品质、延长货架期等方面效果显著,被广泛应用于果蔬保鲜中。

纳米材料具有与宏观材料完全不同的理化性质,且纳米复合材料的机械性能、屏障性能与普通的同组分材料显著不同。将尺寸在10~100 nm范围内的纳米材料添加到不同成膜基质中,可以生产出具有改善薄膜性能(例如阻隔性能和机械强度)的纳米可食性涂膜。国内外关于可食性纳米薄膜的研究主要集中在基质的复合以及应用纳米粒子的增强薄膜性能等方面[3]。

多糖可食性涂膜和纳米技术在包装材料中的应用都有丰富的研究资料,但针对纳米多糖材料用于果蔬的可食性涂膜研究较少,本文综述了近年来多糖纳米材料制备及其应用于果蔬可食性涂膜的研究进展,为相关方向的研究提供参考。

1 多糖类可食性涂膜在果蔬中的应用

用于可食性涂膜的多糖主要有纤维素及其衍生物、淀粉、壳聚糖、海藻酸盐、魔芋葡甘聚糖、果胶等。多糖涂膜阻气性良好,有效降低果蔬的呼吸强度,但多糖的亲水性质使其抑制水分散失的性能较差[4]。以多糖为基质的涂膜剂分为单一涂膜和复合涂膜,作为天然材料的各类多糖虽有安全无毒、可降解等优点,也存在机械性能、透氧性、抑菌性能等方面的不足,抑制了多糖可食性涂膜的适用范围。许多研究人员在单一多糖膜中加入蛋白质或脂类、精油、纳米材料等以改善膜性能,提高其保鲜效果。王璐等使用壳聚糖单一涂膜液对心里美萝卜涂膜,壳聚糖涂膜处理显著减少了鲜切心里美萝卜贮藏期间的失水率,可较好的保持萝卜营养物质的,提高心里美萝卜贮藏期的品质[5]。Noemi等用稀碱液对淀粉进行改性处理,在0 ℃,相对湿度84.4%条件下对草莓进行涂膜,腐烂率显著降低[6]。余易琳将纳米纤维素添加到壳聚糖当中,用于柑橘的涂膜保鲜,2%浓度的纤维素涂膜对蜜橘的腐烂率、呼吸速率、丙二醛和相对电导率等均有较好的抑制效果,有利于糖、抗坏血酸、总酚等营养物质的保存[7]。

表1列举了现有研究中不同多糖涂膜基质、结合材料、应用的果蔬品种及涂膜的功能。现有研究中的涂膜在自身的机械性能、透氧性能等方面都有优异表现,对于果蔬贮藏,在抑制酶活性、维持感官品质、延长贮藏寿命等方面都表现出不同程度的增强作用。

表1 多糖涂膜材料在果蔬中的应用Table 1 Application of polysaccharide coating materials in fruits and vegetables

2 多糖纳米材料的制备、性能表征及涂膜应用

2.1 壳聚糖

壳聚糖由壳类动物中的甲壳素产生,在自然界中的含量十分丰富。壳聚糖具有可降解、抗菌性强等优点,是一种潜在的食品包装材料原料[16]。近年来,由于壳聚糖纳米粒子的包埋率和灵敏度高、抗菌性强等特点,壳聚糖纳米粒子包埋抑菌物质成为研究热点,许多研究表明了纳米颗粒的重要性和优势。根据壳聚糖的抗菌机理,将壳聚糖制备成纳米粒子。利用纳米粒子强大的界面效应,壳聚糖可以增强其粘附微生物细胞壁、穿透细胞和破坏细胞膜的能力,从而使壳聚糖具有更好的抗菌活性。

2.1.1 壳聚糖纳米粒子 可食性纳米颗粒有良好的生物相容性、生物降解性,由于其可食用的性质可减少对人体的不良影响,因此纳米颗粒增强的可食性薄膜的机械性能和对果蔬的保鲜效果都优于其他固体粒子稳定剂。壳聚糖纳米粒子的制备方法有离子交联法、乳化交联法、凝聚法和自组装法等[17]。

离子交联法是基于壳聚糖的带正电荷的氨基基团与聚阴离子的带负电荷基团之间的相互作用。如图1所示,酸性条件下,壳聚糖氨基带正电荷与负电基团(三聚磷酸钠)相互吸引,通过静电作用形成纳米粒子[17]。二者交联时,从表面开始交联,产生表面交联紧密,内部疏松的现象。三聚磷酸钠(TPP)是最为常用的离子交联剂。离子交联法由于其所用物质无毒和快速交联能力广受欢迎,制备过程的影响因素包括壳聚糖的分子量、去乙酰度、TPP的浓度和体积比、TPP的加入方式等。另外,壳聚糖纳米粒子的控制和调节的能力是通过粒径大小,但传统方法制备的壳聚糖纳米粒子粒径分布广,稳定性差,限制了其在某些领域的应用。Pan等分别制备了分子量为142、138和49.5 kDa的壳聚糖,研究壳聚糖浓度、搅拌速度和时间等条件对壳聚糖纳米粒子粒径的影响[18]。Chang等利用三聚磷酸酯(1%)制备壳聚糖纳米粒,并将其作为食品包装中甘油-淀粉胶基质(GPS)的填充剂。结果表明,低浓度(1%、2%)的纳米粒子均匀分散时,填充剂与基体之间的相互作用对其拉伸强度、存储模量、玻璃化温度、水蒸气阻隔度和热稳定性都有明显的提高[19]。

图1 三聚磷酸钠与壳聚糖交联制备纳米粒子[17]Fig.1 Nanoparticles prepared by crosslinking sodium tripolyphosphate with chitosan[17]

乳化交联法有利于制备分布狭窄、共价交联的壳聚糖颗粒。由于无共价交联或不共价交联,离子凝胶法制备的壳聚糖纳米粒子稳定性较差,特别是对于pH或离子浓度的变化。乳化交联法是根据包埋物与壳聚糖的性质制成O/W或W/O型乳液,加入交联剂,交联剂与壳聚糖交联制得纳米粒子,并使纳米粒子逐渐固化[20]。常见的交联剂有戊二醛、甲醛等,戊二醛交联颗粒一般比离子交联颗粒大。由于戊二醛的毒性,此法单纯应用于纳米粒子的制备较少,通常和离子交联法结合。Keawchaoon等通过油包水乳液壳聚糖与三聚磷酸五钠凝胶两部分制备壳聚糖纳米粒子,结果表明壳聚糖纳米粒子的抗菌性能显著提高[21]。

凝聚法制备壳聚糖纳米粒子属于物理方法,降低了壳聚糖的毒性。凝聚法主要分为两类,单凝聚法的作用机理和过程与复凝聚不同。凝聚法分为单凝聚和复凝聚两种,单凝聚法是在酸性溶液中,经沉淀剂作用,壳聚糖分子间相互作用,从溶液中析出。复凝聚法是利用两种电性相反的材料,通过离子之间交联,析出制得纳米粒子[22]。Wang等以壳聚糖和明胶为材料利用复凝聚法制备了水包油型微纳米微囊,通过调节制备条件,制得平均尺寸在200~400 nm之间单分散的、粒径均匀的、球形的纳米微胶囊[23]。

自组装是大分子物质在弱的和方向性较小的非共价键(氢键、范德华力等)的相互作用下,自发组织成为外形规则的稳定结构的过程[17]。自组装法方法简单,不需要添加交联剂,也不需要昂贵的仪器设备,工艺简单可调控,是制备纳米粒子的重要手段。但自组装法制备的聚集体粒径大、物理稳定性能差使其在食品中的应用也受到限制[24]。Tareq等采用自组装的方法合成了纳米银纳米壳聚糖聚合物,在液体培养基和食品表面的抗菌成分改善了氧化变化和微生物的生长造成的品质下降,提供更高的安全性,显示出良好的抗菌性能[25]。

表2进行了上述各种壳聚糖纳米粒子制备方法的优缺点比较。离子交联法操作简单可控,制备出的纳米粒子生物相容性好,包埋率高,但大规模应用受限。乳化交联法制备稳定性、吸附能力较强,但制备的纳米粒子粒径较大,应用效果受影响,且制备过程中使用的戊二醛属于有毒物质。凝聚法是物理制备方法,有效降低壳聚糖的毒副作用,提高包埋率,但制备的粒子粒径大,包埋抑菌物质释放缓慢,抑菌效果不理想。自组装法过程简单,可操作性强,但制备的纳米粒子粒径大,物理稳定性能较差。各种制备方法都有其优缺点,在不同要求下的制备中也都有应用,目前在可食性涂膜中应用较多的是离子交联法制备的纳米粒子。

表2 壳聚糖纳米粒子制备方法的优缺点比较Table 2 Comparison of advantages and disadvantages of preparation methods of chitosan nanoparticle

纳米粒子表征分析通常采用粒径分析(DLS)、透射电镜(TEM)等方法,不同制备方法得到的壳聚糖纳米粒子的大小、性质均有不同,如离子交联法中壳聚糖浓度、TPP浓度对制得的纳米粒子影响较大。有研究表明,壳聚糖与TPP浓度比为1.6时,可制得粒径为十几纳米的粒子,且随着二者的浓度比增加,纳米粒子的粒径随之增大。TEM图像也反映出浓度比为2时壳聚糖纳米粒呈现出良好的形貌特征,分散较好,粒径均匀。

Zormy等通过加入不同浓度(10%、20%、30%)的壳聚糖纳米颗粒制备聚丙烯酰胺-壳聚糖纳米膜用于草莓的食源性细菌保鲜,随着壳聚糖纳米颗粒的加入,膜表面均匀性增强,粗糙度降低;其亲水性和力学性能也有一定影响,疏水性增强,溶胀度、水溶性、水蒸气扩散系数均下降;在抗菌活性评价中30%的壳聚糖纳米颗粒对大肠杆菌有较强的抑制作用[29]。Mustafa等采用超声法制备了三种不同粒径(800、600、400 nm)的1%壳聚糖纳米粒子并作为可食用的涂层涂在番茄上,与对照相比,壳聚糖处理后的番茄果实可溶性固形物含量增加、硬度降低、颜色由绿变红等指标均有所延迟[30]。Ali等分别用水包油乳液(T1)和离子凝胶法(T2)制备两种壳聚糖纳米颗粒,加入泽兰精油对黄瓜整体货架期延长和冷藏抗氧化活性的影响;结果表明,T2处理的黄瓜对DPF自由基的清除能力和还原能力显著高于T1处理的黄瓜,涂有TI和T2的黄瓜需氧微生物数较低。两种涂膜都有效提高黄瓜的品质,保护黄瓜的生物活性成分[31]。Gomes等将壳聚糖和壳聚糖纳米粒子结合,制备具有抗菌活性的生物膜;将超声处理后制备的壳聚糖纳米粒子以3:7、1:1、7:3的比例与壳聚糖结合,以调节膜的力学性能和渗透性;结果发现壳聚糖纳米粒子的加入改善了壳聚糖微纤维与界面的相互作用,对膜的机械强度和刚度有提升作用,膜的水溶性增加,水蒸气渗透性降低[32]。Seyed等制备了壳聚糖纳米颗粒增强的鱼明胶基纳米可食用膜;发现壳聚糖纳米粒子(0%、2%、4%、6%、8%)的加入提高了拉伸强度,降低了防水性能[33]。

2.1.2 壳聚糖纳米乳液 纳米乳液具有良好的选择性,在果蔬表面时有良好的气体阻隔性,能够抑制果蔬的呼吸,延长贮存时间。此外,纳米乳液可包裹某些不溶性抗菌剂,防止果蔬由病菌造成的变质现象[34]。周静峰等用纳米壳聚糖对鲜切茭白进行涂膜处理,结果表明纳米壳聚糖涂膜能够显著减少失重率和硬度变化,维持相对高的还原糖和VC含量,有效延缓鲜切茭白褐变和木质化,最终维持其较好的品质[35]。纳米乳液除了作为抗菌化合物的载体外,还改善了抗菌化合物的功能。壳聚糖纳米乳液作为载体(0.5%壳聚糖+吐温80+三聚磷酸0.5%)负载孜然芹精油,有效地将抗氧化剂输送到双孢蘑菇中,导致贮藏期间微生物生长和PPO活性下降[36]。Francesco等在经过改性的壳聚糖溶液中添加抗菌剂制备纳米乳液,用于青枯病菌的抗菌性研究,结果表明,该壳聚糖纳米乳能够显著减少菌落总数[37]。

2.2 淀粉

化学上,天然淀粉的组成包括直链淀粉和支链淀粉。直链淀粉的成膜性和机械强度较好,粘附性和稳定性较差。天然淀粉以颗粒形式存在,颗粒中结晶区域和非结晶区域交替排列,为半结晶状态,支链淀粉含量越高,结晶度越高[38]。淀粉是一种应用广泛的可持续性资源,由于淀粉具有能够形成连续基质,相对于非淀粉膜的低透氧性、循环利用率和低成本等特点,被认为是生产可食性薄膜的理想原料[39]。研究显示淀粉薄膜是透明的、无味的、无色的,这些特性也是好的包装材料的特征[40]。

但无论植物来源如何,淀粉都存在着亲水性强等缺点,在相对湿度升高的情况下有吸收大量水分的倾向[40]。与合成聚合物相比,它们也表现出较差的渗透性、机械和热性能。流动淀粉链的沉降和结晶会导致膜的热机械性能发生不理想的变化[41-42]。

纳米淀粉材料粒径在1~100 nm范围内,分为淀粉纳米晶和淀粉纳米颗粒两种,二者在结晶度方面存在差异。淀粉颗粒的非结晶区域水解,得到结晶度较大的颗粒为淀粉纳米晶;而淀粉纳米颗粒内部的结晶区与非结晶区同时存在,结晶度普遍低于纳米晶。淀粉纳米材料的制备方法主要有:酸水解法、酶解法、物理方法、化学方法和生物酶法等。

2.2.1 淀粉纳米晶的制备 酸水解法制备淀粉纳米晶通过酸处理得到微米粒子,多糖颗粒中的结晶区域比非晶态区域更耐酸水解,因此非结晶部分可以通过强酸水解分离,通常使用盐酸或硫酸。通常认为,采用硫酸制取淀粉纳米微晶的得率低于盐酸法,但硫酸法制得的淀粉纳米微晶悬液更为稳定。不同领域都对淀粉水解的动力学进行过研究,表明淀粉水解分为前期的增速和后期的缓速两个阶段[40]。酸水解法制备淀粉纳米晶过程如图2所示,以糯玉米淀粉为原料制备淀粉纳米晶,在硫酸溶液中恒定温度及搅拌5 d,大分子淀粉水解为小分子。之后离心,将纳米晶从酸分离出来,洗涤匀浆后得到均匀分散的淀粉纳米晶。酸水解可以选择性地腐蚀非晶态区域,但是这种酸的选择性水解一般需要较长时间,获得均匀且高产的纳米晶仍然是一个难题[43-44]。以淀粉为原料,采用传统的酸水解法制备淀粉纳米晶,反应时间长,腐蚀程度高。盐酸和硫酸均对淀粉结构造成破坏,随着反应进行,淀粉结构破坏程度越大,且酸水解中应用的化学试剂造成环境污染,这都是酸水解法制备淀粉纳米晶时面对的严重问题。Kim等用硫酸水解蜡质玉米淀粉,在4 ℃水解6 d,之后超声处理条件下,可以制备出高回收率(78%)的淀粉纳米颗粒;制得的淀粉纳米颗粒呈球状,直径在50~90 nm之间[44]。

图2 硫酸水解糯玉米淀粉制备淀粉纳米晶[43]Fig.2 Starch nanocrystals were prepared by hydrolyzing waxy corn starch with sulfuric acid[43]

酶解法与酸水解原理类似,与酸水解相比,酶解法制备纳米颗粒的方法较为新颖,研究并不多。淀粉在酶作用下水解,酶首先作用于淀粉内部较易水解的非结晶区,淀粉颗粒碎裂。据报道,采用联合工艺可以缩短淀粉纳米颗粒的制备时间。研究中常用酶解法与其他方法结合制备纳米粒子,如酶解和酸解的结合被用于制备淀粉纳米晶。有研究利用透射电镜(TEM)、激光粒径分布仪等技术得出酶解法制备的淀粉纳米晶粒径在100 nm左右,结晶度在76%左右,淀粉纳米晶表面粗糙,由于静电作用颗粒间相互聚集[45-47]。Agustin等以酸水解玉米淀粉制备淀粉纳米晶,用于增强大豆分离蛋白薄膜,发现随着淀粉纳米晶浓度增大,薄膜对水的亲和力降低,耐磨性提高,应用于含糖量较高的水果中影响更加明显[48]。Roy等以硫酸制备淀粉纳米晶增强的可食性涂膜,薄膜的抗冲击性能、水蒸气透过率都有显著增强作用[49]。Corre等用三种淀粉酶对淀粉进行预处理2 h,可以有效地缩短酸水解时间;这种预处理创造了酸在颗粒内扩散的途径,这使得非结晶区域更容易被水解[50]。

2.2.2 淀粉纳米颗粒的制备 物理方法包括高压均质法、超声波法、研磨法等。高压均质法通过微流化器的高压均匀化是基于操纵液体通过微加工通道的连续流动,通过压力能的释放使物料粉碎。然而,晶体结构也发生了部分或完全的破坏,由于要求液体低浓度,所以各工艺的回收率都很低。因此通常将高压均质法和乳液交联法联合应用,微凝胶颗粒是由高度膨胀的交联聚合物组成的独特颗粒,可作为软颗粒稳定剂。通过增加应用剪切力,颗粒的尺寸减小到亚微米尺寸。曾有研究以三偏磷酸钠(STMP)为交联剂,采用乳液交联技术在W/O型微乳液体系中制备了淀粉纳米粒子。该方法结合了制备淀粉纳米颗粒和微乳液的工艺[51]。

超声波法通过放大高能振动,传送到与流体直接接触的声呐极管或探针中。这种方法减小颗粒尺寸的原因是悬浮介质中形成的气泡,在多糖颗粒崩解前轰击它们,即空化作用。与普通的酸水解相比,由于不使用化学试剂,该工艺的优点是快速、容易实现,无需进行重复洗涤处理。然而,超声波作用严重破坏了晶体结构,导致纳米颗粒结晶度低或非晶态结构多[52-53]。胡爱军等以大米淀粉为原料用超声波联合微乳液法淀粉纳米颗粒,制得的大米纳米淀粉与药物相容性较好,在缓释方面也有较好表现[54]。

化学方法包括碱冷冻法、乳化交联法等,碱冷冻法制备纳米粒子的过程是首先破坏淀粉分子间的氢键,碱性物质阻碍氢键的恢复,再通过物理方法生成淀粉纳米颗粒。碱冷冻法过程参数不易控制,在纳米淀粉的制备上应用较少。

乳液交联法是用乳化剂将低浓度淀粉和交联剂均匀分散在油相中,乳液通过交联反应制备纳米颗粒。杨小云等采用乳化交联法制备油菜花粉淀粉微球,观察到淀粉颗粒为类圆形球体,表面有大量孔洞,粒径分布较为均匀,且无粘连[55]。

生物酶法制备淀粉纳米颗粒与酶解制备淀粉纳米晶原理相似,彭晔等通过生物酶解法制备了芋头淀粉的纳米颗粒,得到粒径200 nm左右的淀粉纳米颗粒[56]。生物酶法操作快速、简洁,更有利于实际生产,且制备过程安全无害,是一种新型的纳米颗粒绿色制备技术,比常规物理化学方法的产率高。

表3进行了上述各种淀粉纳米材料制备方法的优缺点比较。酸水解法操作简单,得到广泛应用,但制备时间较长,回收率较低,制备中用酸对环境产生污染。酶解法可提高纳米晶的结晶度和得率,但其相关性有待证实。物理法制备纳米颗粒无污染,所得颗粒粒径较小,但普遍回收率低,应用多种设备,能耗较大。化学法制备纳米颗粒所得粒径小,但过程中参数不易控制,对环境造成污染。生物酶制备淀粉纳米颗粒与酶解法制备纳米晶相似,产率较高,但安全性有待证实。

表3 淀粉纳米材料制备方法的优缺点比较Table 3 Comparison of advantages and disadvantages of preparation methods of chitosan nanoparticles

通常使用透射电镜(TEM)、动态光散射(DLS)、红外光谱仪(FTIR)等分析纳米颗粒特征。大部分方法制备的淀粉纳米颗粒呈球形或椭球形,粒径在50 nm内,相对结晶度在40%以上。有研究采用高压均质法制备淀粉纳米颗粒,淀粉颗粒的结晶度随粒径减小而降低,随着机械处理的进行,淀粉颗粒的无定形区和结晶部分均被分解成更小的分子,制得的纳米颗粒尺寸更小,分布更均匀。

Shi等分别将喷雾干燥和真空冷冻干燥玉米淀粉纳米颗粒与玉米淀粉基结合,比较两种淀粉基薄膜的性能表征;与纯淀粉膜相比,两种淀粉纳米颗粒的加入均提高了表面粗糙度,结晶度降低了23.5%,水蒸气渗透性(WVP)降低了44%,玻璃态转变温度(Tg)降低了4.3 ℃。制备纳米淀粉的干燥方法只影响膜的不透明度,纳米颗粒在淀粉薄膜中的掺入使薄膜密度增大,应变随温度的变化幅度减小。在100 ℃时含两种淀粉纳米粒子的膜的韧性和杨氏模量均低于对照膜[62]。Li等在豌豆淀粉为基质的薄膜中添加蜡质玉米淀粉纳米晶,结果表明,随着纳米晶的浓度增大薄膜的拉伸强度增强,水蒸气透过率降低;纳米晶含量为1%~5%时纳米晶在薄膜中能较为均匀的分布,薄膜的外观表征和物理性质较好。但当淀粉纳米晶含量大于7%时,淀粉纳米晶开始聚集,导致复合膜表面呈现纵向纤维状结构。用简单的铸型方法制备淀粉纳米晶增强大豆分离蛋白膜,薄膜透明且均匀,膜的不透明度和结晶度随纳米晶数量的增加而增加。随着淀粉纳米晶含量的增加,膜对水的亲和力降低,且薄膜的水溶性、溶胀度和水蒸气渗透性降低,薄膜的拉伸强度和杨氏模量提高[63]。

2.3 纤维素及其衍生物

纤维素是自然界中最丰富的多糖,也是工业规模上可持续原料的重要来源,它存在于许多生物的细胞壁中,由β-D-吡喃式葡萄糖基以β-(1,4)糖苷键线性链组成,沿着链上的一些羟基被化学取代,产生了离子型和非离子型纤维素醚。添加纤维素衍生物的薄膜韧性好、全透明,对水分敏感但对油脂有抵抗力[64]。

纳米纤维素是指通过不同处理方法,从纤维原料中分离出的规格在纳米尺度的纤维素纳米材料。它不仅具有天然纤维素无毒、再生、可降解的性质,还具有纳米材料的典型特性,如密度低、比表面积大、吸附能力强、机械性能强等。纳米纤维素可分为三类:纤维素纳米晶体(NCC)、纤维素纳米纤丝(CNF)和细菌纳米纤维素(BNC)[65]。NCC 和 CNF主要来自植物纤维,因此有着原料充足、成本低廉的资源优势。

纤维素纳米晶体,也被称为晶须,直径5~70 nm,长度50~250 nm之间。从纤维素纤维中分离NCC的主要工艺是酸水解,水解过程中来自酸中的氢离子破坏纤维素非结晶区的氢键,结晶区更耐酸,由此制备结晶度较高的纤维素纳米晶体[66]。Kasim等开发一种新型催化剂RHPHMP酸,RHPHMP酸对纤维素的水解效率高,在140 ℃ 14 h时最大葡萄糖值大于82%,在纤维素水解过程中较稳定,催化活性没有明显损失[67]。Chimentao等研究了两种酸——硫酸和草酸预处理纤维素的水解,草酸优先去除纤维素的无定形区域,而不触及结晶区域。另一方面,硫酸处理通过部分破坏纤维素的晶体结构,降低了纤维素的有序度[68]。

NCC和CNF形态上接近,但NCC结晶度高,刚性较强,CNF韧性较好。且CNF的长径比较大,用于增强复合膜时膜的抗拉伸性能、弹性都较好。制备CNF常用高速高压剪切加工的方法,首先用碱处理、纤维素酶处理等预处理手段促使纤维素分子暴露在水中,有利于纤维素纤丝的高速剪切分离;根据CNF的形态和力学强度的不同选用不同的加工仪器,高速研磨机、微射流纳米均质机和高剪切均质机等。Wang等用研磨机从漂白的桉树浆中生产CNF,观察到合成的CNF网络主要有两种结构:呈螺旋状的CNF网络的骨干和高度扭曲的缠绕在纤维网上的纤丝;呈螺旋状的CNF具有很小的非晶态区域,可能来自相对结晶的纤维素;高度扭曲的纤丝具有较大的非晶态区域,可能来自纤维素含量较低、半纤维素含量较高的外层[69]。

细菌纤维素是由微生物(醋酸杆菌属、八叠球菌属、假单胞菌属、固氮菌属等)发酵合成的网状纳米高分子聚合物,纤维的宽度在10~50 nm之间,且其颗粒非常长,在潮湿状态下具有弹性[70]。BNC的力学性能远高于明胶、壳聚糖等其他可降解聚合物,也因其可再生性、纯度、生物相容性、纳米形貌和优异的力学性能而在材料科学领域备受关注。由木糖醋酸杆菌产生的BNC具有高结晶度和高聚合度,这使其优于植物纤维素。纤维素网络中的微原纤维可以通过碱处理分离,然后机械解体。这些微原纤维可以通过酸水解转化为棒状纳米晶体。酸水解导致不太稳定的半晶区域的移除,这些区域作为结构缺陷,留下高晶体的纳米晶[71]。Johnsy等从木糖乙酸杆菌中提取细菌纤维素,在控制条件下进行酸水解,得到纤维素纳米晶,其平均直径为20±5 nm,长度为290±130 nm[72]。刘子菲等以Komagataeibacter xylinusCGMCC3917菌株制备细菌纤维素,用不同梯度浓度盐酸进行水解,在温度为70 ℃,盐酸浓度为3 mol/L时,细菌纤维素粒径最小[73]。

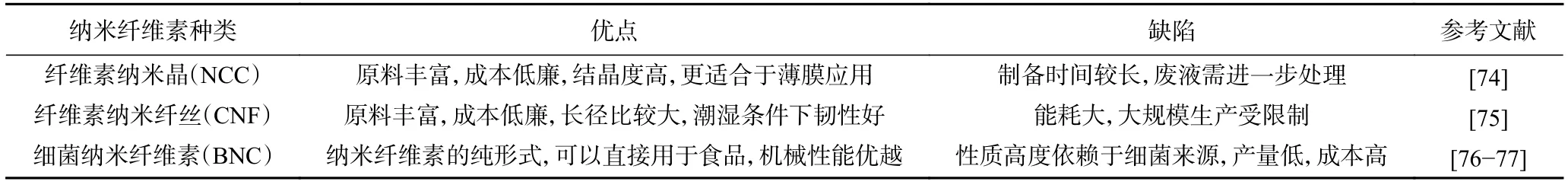

表4进行了上述不同纤维素纳米材料的优缺点比较。纤维素纳米晶采用酸水解制备,原料丰富,结晶度高,适合于薄膜应用,但制备时间较长,酸液对环境产生污染。纤维素纳米纤丝采用高速高压剪切加工的方法制备,长径比较大,耐湿性较好,但机械能耗大,投入实际生产受限。细菌纳米纤维素机械性能较好,但对细菌有严格要求,产量较低。

表4 纤维素纳米材料的优缺点比较Table 4 Comparison of advantages and disadvantages of cellulose nanomaterials

场发射扫描电镜(FESEM)、场发射透射电镜(FETEM)、原子力显微镜(AFM)均可对纤维素纳米晶体进行结构观察。以硫酸水解法可制备较为规整的纤维素纳米晶,制得的纳米晶呈短棒状,直径在10 nm左右,长度在50 nm以上范围内,结晶度在75%以上,且在水溶液中可形成稳定的胶体体系[74]。纤维素纳米晶仍具有天然纤维素的基本结构,质地较软,将其应用于薄膜中,随着添加量增大,会出现团聚现象。

Huang等研发了一种新型的具有良好阻隔水性、抗菌活性、抗拉强度和断裂伸长率的乳清蛋白纳米复合膜。通过正交试验,确定了最佳配方为CHI 2.5% (w/v),乳清蛋白 3.0% (w/v),纳米纤维素 0.5%(w/v),CMA0.3% (w/v),pH3.8。该膜具有优异的机械性能,结构致密,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、板栗霉菌有良好的抑制作用。将该复合膜应用于25 ℃贮藏16 d的板栗,有效地降低了板栗的失重率、霉变率和钙化指数[78]。董峰等用超声法制备纤维素纳米晶体,添加壳聚糖制成复合涂膜分别对草莓和黄瓜进行涂膜。结果表明,草莓失重率、腐烂率、呼吸强度明显降低,花青素含量、总酚含量升高;黄瓜失重率降低,硬度、叶绿素含量明显升高,过氧化氢酶活性和过氧化物酶活性均维持在较高水平[66]。李保祥等将纳米纤维素以2%和4%的浓度添加到壳聚糖中制成复合涂膜液,结果表明,两种涂膜对果实失重率无较大影响,腐烂率降低,保持可滴定酸、总酚等营养物质的含量,且在贮藏期间可维持较高的过氧化物酶活性[79]。Dogan等研究了不同尺寸纤维素纳米晶加入羟丙基甲基纤维素(HPMC)基薄膜的透气性和力学性能;测试结果表明随纤维素纳米晶的加入薄膜透气性能变化不大,在加入500 nm粒径的条件下薄膜抗拉伸强度显著增加[80]。Wang等以纳米细菌纤维素(0%、3%、5%、8%、10%)为增强剂,制备了琼脂基食用膜。结果表明细菌纤维素的加入提高了薄膜的结晶度和热稳定性,低浓度(3%~5%)细菌纤维素在薄膜中分散均匀,加入10%的细菌纤维素含水率、水溶性和水蒸气渗透性显著降低,薄膜抗拉伸强度随细菌纤维素浓度增大,而浓度较大时断裂伸长率减小,得出结论中等浓度纳米细菌纤维素增强的琼脂基可食用膜具有作为食品包装膜的潜力[81]。

3 多糖纳米材料用于果蔬可食性涂膜的主要问题与前景展望

目前,纳米材料已经成为食品行业的研究热点,但仍存在多方面的挑战。与普通可食性涂膜相比,多糖纳米材料的加入改善了膜的机械性能和阻隔性能,尽管对光和氧气有较好的阻隔性能,但相比于传统塑料包装,多糖纳米可食性涂膜的机械强度依然较差,可能在搬运、储存过程中受到破坏。其次,多糖纳米可食性涂膜的食用安全性缺乏依据,纳米的特殊性质使其在人体中的吸收率高于其他物质,对人体可能造成的影响还未可知。大多数研究集中在纳米可食性涂膜的生产及性能提高,对于它的毒理学评价研究少之又少。在涂膜中应用的增塑剂、交联剂及其他添加物对人体消化吸收的影响等问题也未有可靠研究。可食性涂膜的研制有所发展,但总体还处于理论探索与试验阶段,大规模生产纳米可食性涂膜对工艺要求更高,要实现多糖纳米可食性涂膜的商品化生产,需要实现标准化的加工技术。不同研究人员用多种材料制备可食性涂膜,但涂膜生产的低成本化、高效化等方面仍是目前可食性涂膜制备的主要问题[4]。

虽然多糖纳米材料有诸多问题亟待解决,但随着研究的深入,多糖纳米涂膜技术将更加成熟。研制由多种成分及活性物质构成的功能性可食性薄膜,改善涂膜在实际生产和应用中的不足之处,进一步发展多糖纳米可食性涂膜的商品化生产及应用等方面都是今后发展的热点。可食性涂膜取代传统包装材料正成为世界食品行业的发展趋势,也将引领世界开始新型食品包装材料的改革,发展前景十分可观。