中国歌剧与西方歌剧音乐风格之对比探究

2021-12-14张瑞

张瑞

沈阳音乐学院,辽宁沈阳110000

歌剧起源于17世纪,是欧洲独有的舞台艺术,主要以歌唱和音乐为主来表达剧情。在其400多年的发展历程中,欧洲的歌剧艺术领域出现了大批优秀的作曲家和演唱家,如莫扎特、威尔第、帕瓦罗蒂、伊丽莎白·施瓦尔茨科普芙等等。同时,他们也创作和演出了数量众多的经典剧目,观众也从最初的贵族扩散到普通民众。中国歌剧创作的探索始于20世纪初,至今不过百年。从黎锦晖的儿童歌剧《麻雀与小孩》开始到歌剧《白毛女》的创作和演出成功,中国向西方歌剧取经,选取本土题材,运用民族化的音乐语言,对中国歌剧的创作进行了有益的探索。

一、中西歌剧音乐核心素材的对比

中国歌剧音乐与西方歌剧音乐大多为有“核心素材”的音乐。即全剧音乐由一个或数个核心素材的呈示、变化、展开等构成。当然,也有“无核心素材”的音乐,如捷克作曲家哈巴的歌剧《母亲》(1931年首演于德国)即是无核心素材的,歌剧是用微分音技法写成的。现今分析的中国歌剧的剧目都是传统歌剧曲目,分析的西方歌剧主要在调性范围以内,而且多为古典时期、浪漫主义时期的歌剧。虽然两者均为“有核心素材的”歌剧,可是两者的核心素材是截然不同、各有特色的,其呈示、变化、发展的方式也各有所异。这些均体现出不同国家民族,不同地域、不同文化的思维与表现方式,以及千百年来在音乐文化方面的不同积淀等[1]。

(一)中国歌剧音乐的核心腔调

改革和发展中国传统音乐素材,积极借鉴西方完善的创作技巧,并结合中国本民族音乐腔调,是借鉴我们探索中国歌剧发展的主要方向。但借鉴西方的创作技巧不能影响中国的特色,不能使中国音乐西方化。在中国歌剧的探索中走过“话剧加唱”和“戏曲化”的创作道路。全剧的音乐采用的是一通到底的形式。对人物情绪变化所需要的速度、节奏和调性的转变上已利用“核心音乐素材”,充分调动运用咏叹调、宣叙调、重唱与合唱等诸多因素与手段来取代来共同完成作品[2]。

歌剧《白毛女》在“核心音乐元素”上选择借鉴了一些流传广泛、历史悠久又广受欢迎的中国民间戏曲曲调。通过结合剧情、人物性格的改编,如主人公喜儿是一个深受旧势力压迫与欺凌的贫民弱女子。作曲家选择了与其身份非常贴近的河北民歌《小白菜》;黄世仁之母(地主婆)是一个表面念佛求善,内心却心狠毒辣的人物,作曲家则选用了寺院乐曲《朝天子》,以此为音乐素材,把黄母阴险、伪善的形象刻画得入木三分;作曲家选用了祁太秧歌《捡麦根》来表现杨白劳的悲惨命运[3]。中国歌剧的发展采用了中国本民族的音乐和戏曲为核心的素材,借鉴、学习了西洋歌剧的创作特点和经验,吸收了西洋乐器及其和声、配器等技法,力求达到中西的合理结合。

(二)西方歌剧音乐的主题与动机

西方歌剧的核心素材主题与主导动机在,大致出现于19世纪中叶,特别是在浪漫主义歌剧音乐中已是较为普遍的现象。主题与主导动机的运用使得歌剧中的音乐有了一个轴心,更为集中,更益于表达中心思想。而它的展开又能从更多层面地表现不同音乐形象的多个侧面。对于不同角色,因主题或主导动机的不同还可形成音乐性格方面的强烈对比。“核心素材”是歌剧这种用“音乐说话”的主要手段。不同时期的核心素材——主题、动机在歌剧中的运用是各具特色的,在发展手法上也是各有所异的。

西方歌剧音乐与一些器乐曲如交响曲等,一般其全曲音乐的构成通常是由核心素材(一般是两个及两个以上的核心素材)的呈示与展开,但不论是核心素材或插部性等的音乐素材均为“独曲专用”。例如谱歌剧《卡门》的音乐其主题音乐核心元素在全剧中多次出现。

二、中西歌剧音乐创作思维对比

歌剧中的声乐、器乐部分与其他各个声部相结合,为歌剧立体性的表现创造了更多的可能性。立体性的思维与多声部的结合,使得歌剧中可同时现几种不同的音乐形象,这是西方歌剧中特有的表现方式之一。而中国歌剧音乐属于“线体性思维”,线条韵律是节奏线体由不同节奏、不同音色、不同音高等几条线构成的音响组合。其中,节奏之轻重、快慢与西方音乐中节拍的韵律是不同的。

(一)中国歌剧音乐的线体性思维

中国歌剧早期的音乐作品有类似京剧音乐中散板类唱段中的唱腔,其根据剧情的需要,演员演唱表演的需要、烘托某种情绪的需要以及武打或某些舞蹈动作的需要等构成。或点滴演奏或大段演奏,其轻重、快慢为自由处理、一气呵成。既可散淡,又可紧张,既可轻描淡写,又可声势洪亮。

中国歌剧线体是歌剧音乐中唱腔的构成方式。唱腔是由演唱声部与器乐中弦乐部分共同组成。线体写法在腔调上既具有“支声复调”性,如声部之间有相似之处又有不同之处等,而声部之间的关系又具有中国传统音乐“线性”写法的特点。如甘肃大型歌剧《向阳川》作曲家包学良,就运用了中国戏曲的音乐横向的创作手法。为了使音乐与剧情更加贴切,作曲家确立以西北“花儿”音调为基础,使得全剧咏叹调式的抒情性大段唱腔和宣叙式的叙事性唱段,都别具甘肃风味。秦腔、陇东道情等戏曲声腔的音乐结构原则,是以慢板、中板和紧拉慢唱等具有中国线条思维的创作手法和乐器的演奏特点进行创作。

(二)西方歌剧音乐的多声立体性思维

西方歌剧从一开始与多声性音乐创作就是一个共同体,这就决定了歌剧写法的多声立体性思维。西方歌剧的表现手法除旋律外,还有多方面的因素:1.和声为有规律、有组织的多个声部的纵向结合及横向序进。和声为表现手法之一,这在古典主义时期莫扎特歌剧作品,均有体现;2.节奏。多声部中的不同声部在节奏上的错综复杂及其有机的结合,使得节奏亦为表现手法之,如法国歌剧作家比才得《卡门》;3.织体。多个声部因组织结构上的不同而产生了形式不同的多样组合,它同样是一种表现手段。如普契尼代表作《图兰朵》;4.配器。乐队中有多组不同乐器,每组中还有高低不同的乐器之分。多声部与各组乐器及每组中不同乐器的多种可能的结合,可使得音域得到高度扩展,各种音色及不同音色与多声部达到有效结合等。如贝尔格歌剧《沃切克》为20世纪的表现主义歌剧,这部歌剧揭示了第一次世界大战之后人们所经历的悲惨的生活。又如歌剧《沃切克》的音乐采用了十二音技法中的一些原则,体现了十二音体系。西方歌剧的“多声性“为此歌剧的主题性创作方式之一。

三、中西歌剧音乐结构探究

中国歌剧与西方歌剧都是作曲家根据自己的创作风格和所要表达的音乐主题所创作的,每部歌剧音乐都个性分明。剧中的每一个角色或者场景都独具特色,对比西方歌剧,它们所呈现出来的作品,往往是个体的创作与“独曲专用”的艺术作品。中国歌剧采用戏曲与民间音乐的创作特点[4]。

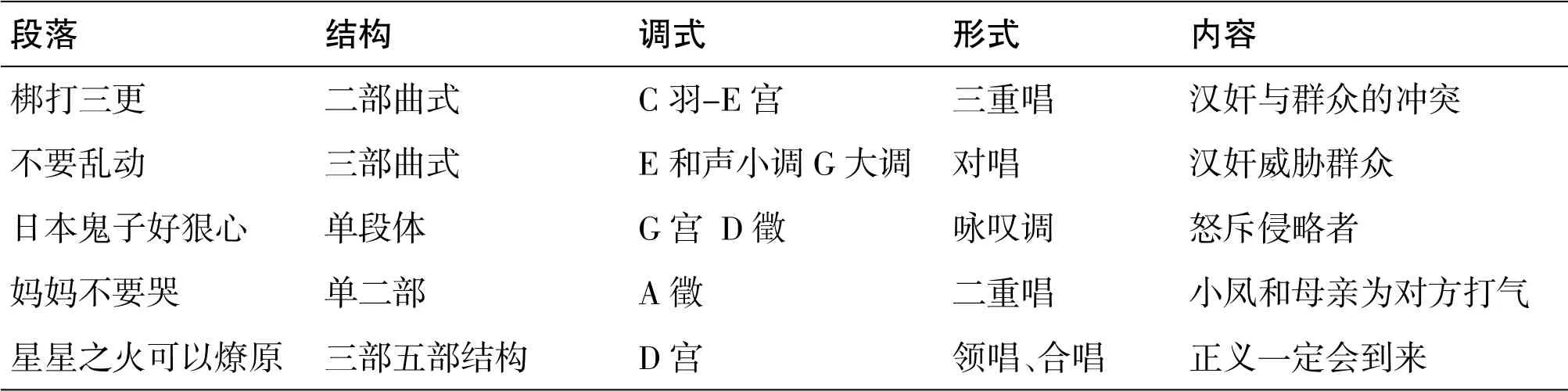

(一)中国歌剧《星星之火》音乐结构

《星星之火》艺术创作原则是继承了《白毛女》等民族歌剧之后的新发展,全剧由22段形式不同规格和不同的唱腔构成,音乐结构布局有咏叹调、宣叙调、重唱、及旁白等。歌剧在循序渐进的音乐结构中展开,根据剧情发展,各段的结构灵活,手法及其形式也千姿百态,展现了结构为音乐服务的特点。以下是第四幕的音乐结构分析(见表1):

表1 《星星之火》(第四章)的音乐结构分析

在三重唱《梆打三更》的演唱结束后,以及后面小凤母女的宣叙调的对白,不在同一个调式上,前者是本曲调的继承,后者是间接借鉴了戏曲念白的手法,音乐结构转换显现了中国歌剧音乐结构的独特风格。

(二)西方歌剧《蝴蝶夫人》音乐结构

西方歌剧《蝴蝶夫人》是普契尼的代表作品,较为典型的综合式音乐歌剧结构,每个音乐主题都表现出剧中的人物音乐形象或某一意境所独具的音乐特色。《蝴蝶夫人》三幕中的音乐结构方式为:

第一幕:呈示与展示矛盾冲突的起始。展现出平克尔顿(海军少校)、蝴蝶夫人(巧巧桑)等人物形象,并用日本风格的音调表现本剧的环境与风格。

第二幕:矛盾冲突的复杂化与展开。平克尔顿走后3年未归,妇人巧巧桑度日如年,在无尽的等待中唱出经典咏叹调“情郎得一天”,依然对平克尔顿充满了希望。

第三幕:矛盾冲突地激化,至尾声部分为全局的高潮。当平克顿、凯蒂夫妻出现并要带走孩子时,唱出了歌唱性段落“再见安静的家”,心中内疚。妇人巧巧桑知道事情真相后,深知已无路可走。音乐中只剩下其音乐主题中的增三和弦连续进行、全音阶下行等。音乐最后出现的是日本音调。《蝴蝶夫人》三幕的说明中可看出,其最激烈的矛盾冲突在全剧最后。它是从此剧开始平克尔顿的表现即有所预示,并经过多次积累,如平克尔顿与蝴蝶夫人的二重唱等到最后的结果。此剧戏剧上的如此处理与音乐上对蝴蝶夫人音乐主题方式的结合是极有自己独特的构思与特色的[5]。

西方歌剧的音乐结构风格:既有歌曲的旋律性音乐特点,对称的节奏、和必要固定的曲式结构运用。主旋律往往出现在器乐部分。在矛盾中高潮的处理除了经典的咏叹调之外,宣叙调的运用也恰到好处。如《蝴蝶夫人》中宣叙调的发挥,推动了故事情节的发展,戏剧高潮的来临。

四、结语

通过对中西歌剧音乐风格之对比探究,尽可能地了解中西歌剧发展的历史原貌及发展脉络,总结出中国歌剧与西方歌剧艺术的异同,为今后中国歌剧的创作和演出提供理论基础和建议。同时,既为高等院校的音乐教育教学改革开拓了空间与视野,起到了示范和引领作用,也为我们今后继续引入外来的艺术形式以及把中国民族艺术传播到世界提供了宝贵的经验。