茎用莴苣褪绿心腐病调查研究

2021-12-08胡启镔刘建密陈文乐陈彩霞黄培枝林积秀

胡启镔,刘建密*,陈文乐,陈彩霞,黄培枝,林积秀

(1.福建三明市植保植检站,福建三明 365000;2.福建永安市植保植检站,福建永安 366000)

茎用莴苣是福建省春、秋两季的主要经济作物,‘飞桥莴苣’作为主栽品种,具有地方特色,并获“国家地理标志保护产品”称号。因其质地爽脆,味道鲜甜、风味独特,深受消费者欢迎,以‘飞桥莴苣’为主要品种的茎用莴苣种植已成为当地农业增效、农民增收的支柱产业之一。

2005 年在‘飞桥莴苣’原产区永安等地首次出现一种莴苣新病害,带病移栽后造成莴苣死苗、缺株,后期感染造成顶部叶片褪绿、生长停滞、茎部变褐、不堪食用等;罹病株丧失经济价值。2008 年,该病在茎用莴苣种植区爆发为害,平均株发病率达20.5%,严重的地块株发病率高达53.6%。2012 年明确了该病是一种植原体病害,并将之命名为“茎用莴苣褪绿心腐病”(lettuse chlorotic leaf rot disease,LCLRD)。该病的发生严重影响了茎用莴苣的产量、质量和效益。因此,在‘飞桥莴苣’主栽区永安市调查了该病害的病原、传播介体、寄主种类、病害发病规律及防控技术等,总结了一套科学有效的茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术,以推广应用。

1 试验方法

1.1 病原鉴定方法

1.1.1 病因排查

为明确病因,在莴苣生产季开展了大量田间病因筛查试验。田间试验均设空白对照,按照正常生产栽培。缺素试验中各处理撒施或喷施不同元素(钙肥、硼肥、锰肥、锌肥等)种类的肥料;药剂试验中不同处理喷施不同类型药剂(治疗细菌、抑制真菌、抗病毒剂、杀虫剂、杀螨剂等药剂)或全程覆盖防虫网;抗生素试验各处理采用不同类型抗生素(青霉素、土霉素)灌根的方法;不同类型的试验均设3 次重复,随机排列,依次分年度开展。

室内试验采用常规病原菌分离培养方法,室内或保湿培养或直接用培养基培养,并用普通光学显微镜进行观察。根据病毒病的传播特点,开展传统的摩擦接毒试验。

1.1.2 病原鉴定

采用DAPI 荧光显微镜检测。取新鲜莴苣切100~200 μm 厚度的薄片,用戊二醛固定,DAPI(4',6-二脒基-2-苯基吲哚盐酸)染色,最后用Leica DM6000B 落射荧光显微镜检查韧皮部筛管内植原体特异性荧光的有无和强弱,紫外线激发滤光片波长为365 nm,阻断滤光片波长为420 nm。

用PCR 法扩增。使用植原体16S rDNA 基因序列通用引物R16mF2(5′-CATGCAAGTCGAACGGA-3′)和R16mR2(5′-CTTAACCCCAATCATCGAC-3′),对病株及健康株分别提取总DNA,以提取的植物总DNA 为模板进行PCR 扩增。

采用电子显微镜观察。取染病根和叶脉组织进行固定和超薄切片,通过透射电子显微镜观察植物韧皮部筛管中的植原体细胞形态,发现其形状呈球状、椭圆形或不规则形且大小在60~1 100 nm 范围的无细胞壁菌体。另在植物维管束组织中找到成熟的筛管,在筛管内观察到符合的菌体形态,则判断为植原体的把握性就很大。

1.2 传播介体鉴定方法

利用植原体16S rDNA 基因的PCR 扩增通用引物R16mF2/R16mR2 和R16F2n/R16R2,对昆虫样本总DNA进行巢式PCR 鉴定,检测各种叶蝉在自然条件下携带茎用莴苣褪绿心腐植原体的情况。

叶蝉回接试验,莴苣生产季采用田间捕捉叶蝉活虫,全部放入含有盆栽莴苣褪绿心腐病株的养虫笼中,饲菌3 d 后将叶蝉从中挑选归类后分别放入盆栽健株的养虫笼中饲养,每个养虫笼放置2~3 株经防虫网育苗的莴苣健株,每个养虫笼放置同种类的昆虫1~5 头,观察健株是否发病,30 d 后利用植原体16S rDNA 基因的PCR 扩增通用引物R16mF2/R16mR2 和R16F2n/R16R2,对莴苣样本总DNA 进行巢式PCR 鉴定。

1.3 寄主植物鉴定方法

在永安当地不同季节采集莴苣田间杂草及莴苣田周围有疑似丛枝、簇芽、小叶、黄化等症状的农作物和林木,利用植原体16S rDNA 基因的PCR 扩增通用引物R16mF2/R16mR2 和R16F2n/R16R2,对各植物样本总DNA 进行巢式PCR 鉴定,检测各种植物带菌情况。

2 结果与分析

2.1 病原

2.1.1 田间症状

苗期无症状或症状不明显,带病植株移栽后至莲座期,先是在心叶显症,心叶出现褪绿或褪红,叶色变淡变白,随后顶部叶片挺直变细,嫩叶基部流胶,而后停止生长,最后心腐死株。旺长抽茎后,罹病植株顶部叶片褪绿或褪红变白、生长停滞。剖开茎部,早期感染部位变褐或干枯,近根茎部外层变褐;后期感染茎中髓失水成空心状,近根茎部略有变褐[1-2]。

2.1.2 病因排查分析

多年病因筛查试验结果已由项目组林积秀等[1-2]发表,根据多年的试验结果,分析得出:首先排除了缺钙、硼、锰等缺素原因;运用传统的摩擦接毒试验,健康植株未发病,田间药剂试验用抗病毒病药剂处理对该病害无缓解效果,初判非病毒引起;室内试验未能分离出细菌、真菌,将病部高湿培养,肉眼和显微镜均未发现有喷菌现象或菌丝体,同时各类型药剂试验表明,细菌性、真菌性药剂处理也没有使病害变轻,初判非细菌、真菌引起;田间调查发现,在莴苣地上部和地下部均未见明显的咀嚼式口器昆虫留下的虫口伤,田间病因筛查试验中覆盖防虫网和喷施杀虫剂两个处理可以缓解或减少病害的发生,苗期覆盖防虫网大田期喷施杀虫剂的复合处理有明显的防控效果,试验确认了莴苣褪绿心腐病的发生为害与某种或某些种昆虫虫量的多少密切相关,防虫治虫可以有效地减轻该病的发生。同时选用土霉素和青霉素两种抗生素对病株进行灌根试验,发现用土霉素灌根处理后,病株症状发展得到有效抑制,新发枝叶逐渐恢复正常,而青霉素处理则无效,病株持续发展,直至整株死亡,由于青霉素作用部位为细胞壁,而土霉素作用部位为细胞膜,结合防虫治虫可减缓病害发生,推测该病应为刺吸式口器昆虫传播且由只有细胞膜而无细胞壁的植原体引起[3-5]。

2.1.3 病原鉴定

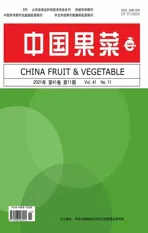

用DAPI 荧光显微镜检测得出(图1),在病株主茎和叶中肋横切片的外生韧皮部区域和内生韧皮部区域都存在亮蓝色的植原体DNA 被染色后发出的强荧光斑;从主茎和叶中肋的纵切片中可以看到长条状、充满植原体DNA 蓝荧光的筛管细胞,或单一筛管存在植原体荧光,或多条筛管同时充满荧光,而健康植株中未见植原体特异性荧光。

图1 莴苣植原体DAPI 荧光显微镜观察结果Fig.1 DAPI fluorescence microscopy observations of symptomed lettuce plant

经PCR 检测,从病株中检测得到大约1.4 kb 的DNA片段,经NCBI 数据库中BLAST 分析,为翠菊黄化组(16Sr Ⅰ)成员,进一步系统进化树分析得出该组归属于16SrⅠ-B 亚组植原体,同时又用电子显微镜观察了茎用莴苣褪绿心腐病植原体的微观形态。在感病莴苣的叶脉和根的组织筛管细胞中发现了圆形或不规则形状的植原体存在,大小在200~800 nm 之间[6-7]。

2.2 传播介体

试验共检测了12 种叶蝉和1 种蝽象,共计116 个样本,其中叶蝉7 号(未定属种)、黑额二叉叶蝉、褐室二斑叶蝉和黄绿二室叶蝉4 种叶蝉的14 个样本中携带植原体。如图2 电泳图谱所示,黑额二叉叶蝉、褐室二斑叶蝉和黄绿二室叶蝉的4~6 泳道与3 泳道的正对照均在1 200 bp 左右的位置显示明亮的目的条带,初判断叶蝉7号、黑额二叉叶蝉、褐室二斑叶蝉和黄绿二室叶蝉这4 种叶蝉为莴苣褪绿心腐病的潜在传播媒介。

图2 部分叶蝉带菌情况巢式PCR 电泳图谱Fig.2 Nested PCR electrophoresis map of some leafhopper

饲菌回接试验于2013—2016 年持续了做了3 个莴苣生产年度,共做了75 批次14 种昆虫(包括叶蝉7 号、黑额二叉叶蝉、褐室二斑叶蝉和黄绿二室叶蝉等10 种叶蝉,白背飞虱、褐飞虱和2 种蝽象)的回接试验,结果显示:有2 次回接黑额二叉叶蝉的健株在回接后表现褪绿心腐症状,并检测到了莴苣褪绿心腐病植原体;在黑额二叉叶蝉回接的3 次未显症莴苣上也检测到莴苣褪绿心腐病植原体,从而确定了黑额二叉叶蝉为莴苣褪绿心腐病的媒介昆虫[7]。

2.3 寄主植物

试验共采集了21 科61 种植物共计518 株样本,其中农作物种类有16 种,分别是油麦菜、莴苣、辣椒、白萝卜、生菜、包菜、茼蒿菜、马铃薯、玉米、花生、甘薯、烟草、茄子、薏仁、空心菜和西红柿;林木种类有4 种,分别是苦楝、竹柏、梧桐和竹子;杂草种类有41 种。

经巢式PCR 检测(如图3 所示),泳道1 莴苣病株为正对照,泳道2~11 为其他植物,显示与正对照有相同大小的目的条带,即在辣椒、苦楝、油麦菜、生菜等中检测到植原体的存在。同时在永安开展调查时,发现黄椒、红椒、鸡爪椒和长椒上检测出植原体,而朝天椒和牛角椒未检测出植原体,从而明确了辣椒、苦楝、油麦菜、生菜为茎用莴苣褪绿心腐病的中间寄主植物[7-9]。

图3 部分寄主植物的巢式PCR 电泳图片Fig.3 The nested PCR electrophoresis map of some of the host plants

3 发病规律

茎用莴苣播种早,叶蝉密度高发病重;气温高,遇天气干旱,利于叶蝉活动繁殖和植原体增殖,发病重;管理粗放,杂草多,发病重;连作田发病重。黑额二叉叶蝉虫量大的田块辣椒丛枝病(植原体病害)发病重,前作田为辣椒的田块茎用莴苣褪绿心腐病发病重。经虫情测报灯下观察,黑额二叉叶蝉发生与秋莴苣生长期高度吻合,9—10 月为灯下高峰期。该叶蝉体型小,雄虫2.6~2.7 mm,雌虫2.7~2.8 mm,田间多在叶背面或杂草中栖息,活动方式多为跳跃飞行,活动范围较小;惊扰后易跳跃,不易近距离观察,田间未见卵少见若虫,成虫对黄板有趋性。

该病的初侵染源主要是中间寄主辣椒、苦楝、油麦菜和生菜,在莴苣生长季(9 月至翌年4 月)通过黑额二叉叶蝉刺吸传病,或本身带毒的黑额二叉叶蝉直接为害传病;该病的再侵染主要依靠媒介昆虫黑额二叉叶蝉在田间短距离传播;病原物需要在活体莴苣或中间寄主体内越冬,也可在越冬的黑额二叉叶蝉体内存活,来年气候条件适宜,继续传播为害;春莴苣生产季结束后,黑额二叉叶蝉在中间寄主、杂草或其他植物上继续繁殖生存,转主为害辣椒等中间寄主,9 月份继续为害秋莴苣[10]。

4 综合防控技术及成效

4.1 综合防控技术

根据茎用莴苣褪绿心腐病是植原体病害这一特征,在生产上宜采用“农业防治、治虫防病”的防治策略[10-12],即协调应用农业、物理、生物、化学防治措施,开展生态调控,阻断或减少虫媒与作物的接触传病,控制田间虫媒种群数量,防范茎用莴苣褪绿心腐病爆发成灾。

4.1.1 农业防治

(1)适时播种

在三明高海拔地区(海拔500 m 以上),茎用莴苣播种期宜安排在9 月初,中低海拔地区(海拔500 m 以下),茎用莴苣播种期宜安排在9 月20 日左右。其他市、县可按相应气象状况调整播种期,远离辣椒、苦楝树、油麦菜和生菜等其他寄主生长地育苗,减少侵染为害。

(2)施足基肥

种植田要重施基肥,掌握在移栽前3~5 d,每667 m2施腐熟有机肥2 500 kg、钙镁磷肥100 kg 和45%三元复合肥50 kg,然后翻耕整畦。

(3)田间生态调控措施

一般在播种后18 d 左右,莴苣苗4~5 叶时打孔移栽。移苗带土,宜在阴天或傍晚移栽定植,定植后浇透定根水。移栽后至团棵期土壤要保持湿润,采用早晚喷淋浇水,浇透水,使田间一直保持高湿状态,创造有利于幼苗扎根成活、不利于叶蝉生长的环境,控制叶蝉种群的突增。幼苗成活后,结合灌水每667 m2每次追施5 kg 尿素和5 kg 硫酸钾,隔5~7 d 浇施一次,促其早生快发,缩短易受害感病期。肉质茎形成期要求水分充足,缺水茎棒小,茎基部表皮易开裂,团棵期后忌泼浇,以沟灌为主,保持畦面干爽。莲座期叶面喷施0.3%硼砂液一次。莴苣现蕾前或心叶与外叶齐平时及时采收。

(4)及时拔除病株补植健株

拔苗移栽时,要剔除已表现出轻微症状的感病株,做到少带病苗进大田。同时在移栽时要多预留一些假植苗备用。大田期要经常巡查,发现病株须及时拔除,并从假植苗中取健株补栽。拔除的病株不能随意丢弃,必须集中堆沤。

4.1.2 物理防治

(1)防虫网覆盖培育壮苗

播种后用30 目防虫网覆盖,网上加盖黑色遮阳网。覆盖形式为将竹片弯成小拱插于大田畦沟,拱架上覆盖防虫网,网底边用土块压实,成小拱棚。要避免苗长高后叶片紧贴防虫网给叶蝉摄食传病有可乘之机。稀播育壮苗,每10 m2播5 g 种子。莴苣出苗后去掉遮阳网。莴苣苗期施水、肥可直接从防虫网上方施入,不能掀网。

莴苣苗移栽前2~3 d 揭开防虫网炼苗时,要随即喷施吡蚜酮+高效氯氰菊酯等农药防范叶蝉为害,同时做到带药移栽。

(2)大田期黄板诱杀

莴苣移栽大田后,应立即悬挂黄板。每667 m2均匀悬挂25 cm×30 cm 的黄板30 片左右,黄板下端高出莴苣植株10~15 cm 为宜,并随植株的生长及时调整黄板的悬挂高度。

4.1.3 化学防治

(1)苗期喷药防治虫媒

苗期未采用防虫网覆盖育苗的,在第二片真叶展开时,选用吡蚜酮或噻虫嗪加上高效氯氰菊酯,按照包装说明的用量兑水喷雾,防止叶蝉及其它害虫为害传病;7 d后再喷一次;移栽前2~3 d 时再喷一次药,带入大田,防范刚移栽就遭受叶蝉的取食传病。采用防虫网覆盖育苗的,需在移栽前2~3 d 揭网炼苗时喷一次上述药剂,之后带入大田。

(2)大田期适时喷药防治叶蝉

莴苣移栽7 d 后选用吡蚜酮或噻虫嗪与醚菊酯或高效氯氰菊酯或联苯菊酯,按照包装说明,兑水喷雾防治,药后5~7 d 续喷1 次,药剂轮换使用,防范大田前期媒介叶蝉取食传病。

4.2 经济、社会和生态成效

4.2.1 经济效益显著

2014—2018 年5 年间,项目组在永安、大田、沙县、建瓯、武平等县(市)建立茎用莴苣褪绿心腐病综合防控技术示范片,示范面积为200 hm2。实验得出:该病平均株发病率1.64%、防治效果达90.5%,平均产量达3 513.8 kg/667 m2,比对照增产437.7 kg/667 m2,莴苣价格按1.5元/kg 计算,增收656.55 元/667 m2。经多年莴苣农户实际调查结合试验示范,示范区节工0.7 d/667 m2,按日工资100 元计算,可节约工本70 元/667 m2;示范区减少物化成本15.7 元/667 m2;示范区减少农本85.7 元/667 m2。增收节支742.25 元/667 m2,项目实施5 年累计推广9.1万hm2,总经济效益10 亿元以上,经济效益显著。

4.2.2 社会、生态效益显著

明确了莴苣褪绿心腐病的发病原因,并采取了高效的综合防控措施,有效抑制了莴苣产区茎用莴苣褪绿心腐病的爆发为害,增加了经济效益,因此莴苣种植户、消费者满意度逐年上升,社会效益明显,同时也减少了农药残留,保护了田间生物的多样性和农田生态环境,生态效益显著。

5 展望

自植原体被发现以来,植原体病害研究取得了重要进展。但由于植原体为韧皮部专化菌,不易在培养基上进行人工培养,因此对植原体的研究依然面临着许多困难和挑战,这也就限定了病害控制手段的开发。目前有效的措施包括加强防控、利用寄主植物抗性、清除初侵染源和综合治理媒介昆虫切断传播途径等,可以控制植原体病害的发生和流行[11-12],但针对植原体病原本身的防控研究较滞后。

就莴苣褪绿心腐病而言,其媒介昆虫、中间寄主等还有待深入研究。如在莴苣、辣椒等田间发现了形态特征有明显不同的30 余种叶蝉,这些种类中如何分类定名,有待进一步研究,其中一种叶蝉优势种群可能为新种。在中间寄主的研究方面,本试验在分析莴苣褪绿心腐病时,发现了一些其他作物的植原体病害,如辣椒丛枝病,这种病害易与病毒病混淆;同时在植原体病害本底调查等方面还有待进一步研究。