视觉纹理的再现(二) 自然、古典与气韵生动

2021-11-25杨崇和

杨崇和

在〈视觉纹理的再现:十至十七世纪中国山水画中的例证〉1杨崇和,〈视觉纹理的再现:十至十七世纪中国山水画中的例证〉,载《新美术》2019年第3 期,第55—73 页。(下简称〈纹理再现〉)一文中我已指出,宋元山水画风表面上看似南辕北辙,其实有一股 “源头活水”贯穿其中——对视觉纹理的再现。元代以降,文人画家主导了山水画的发展进程,他们将个人主观感受融入画作“以写胸中逸气”(倪瓒语)。尽管如此,两宋山水画中纹理再现的创新并未因此终结,只是在不同的时期以不同的方式呈现:五代两宋的画家发明了各种皴法用以描摹(拟真)山石纹理;元代文人则用既有的书写技艺去改造前人的皴法,用于模拟(匹配)山水的纹理;而明清画家的创新则是在运用古典图式/语汇的同时对自然纹理的“共相”实施提取和置换等等。2参见〈视觉纹理的再现:十至十七世纪中国山水画中的例证〉一文中的相关讨论。十至十七世纪的绘画大师们对纹理的认知不断更新,推动着再现手段的持续迭代[Iteration]。纹理再现在画史中的这种演进过程,让我们想到李格尔[Alois Riegl]就风格演变所作的阐述:“艺术史乃是从一种再现方式向另一种再现方式的无限、必然运动,前一种再现方式建立在对象及其作为可接近、可触、具体且自足的各部分之上的视觉再现,后一种再现方式则是对整个知觉域的再现。”3这是夏皮罗[Meyer Schapiro]对李格尔观念的概括,参见[美]夏皮罗,《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,沈语冰等译,江苏凤凰美术出版社,2016年,第77 页。尽管艺术史家的解释精巧复杂,画家的想法却十分单纯:创建异于前代的新画风。这是促进风格演进,推动艺术史前行的原动力。

本文是〈纹理再现〉的续篇,分为两部分:在第一章中,我们进一步通过绘画实例阐明,迟至十七世纪,画家仍致力于纹理再现的创新,不过更多地是建立在古典图式/语汇的基础上,4关于明清画家对古典图式和画法的复兴,参见章晖、范景中,〈古典的复兴(代序)〉,载《古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人绘画研究》,上海书画出版社,2018年,第ix—xiii 页。关于山水画语汇的讨论,参见万木春,〈山水与山水画〉,载《美术观察》2021年第6 期,第25—27 页。将新观察到的自然纹理特征用新的手法再现出来并融入古典图式。在第二章中,我们从视觉纹理的生成及其再现的视角来考察“气韵生动”——这条千年来品评中国绘画的第一法则,并在此基础上引入人工智能的分析方法,估算画作中的纹理再现与自然纹理的接近程度,尝试对纹理再现的优劣作出相对客观的测评。尤需指出的是,画史上一些常用关键词,如“气韵”“写意”“形似”等由于历代画论家不断赋予它们新的内涵,致使其含义变得非常丰富和复杂。本文在使用这三个词时,尽量还原它们在原典中的本意:“气韵”指存在于被画面物象特征和形态中的客观之气韵,并非画家自身的人品气质(主观之气韵);“写意”是写景物的客观之“意”,非画家主观之“意”;至于“形似”一词,除了有形式、外观相似之意外,还隐含了工笔和设色的意思。关于这三个词在原典中的本意及流变,请参阅正文后附录中所作的简略梳理。

正文开始前笔者还要强调,本文及〈纹理再现〉之目的是试图发现和分析中国山水画中的客观再现及其演进,故文中有意无意淡化了画家在创作时植入的主观情感和思想,较多专注局部纹理细节,未及讨论整体画面的艺术效果。这并非是要忽略或轻视中国山水画作、特别是文人画的艺术表现和人文关怀。

一 融合古典图式的自然纹理再现

元代文人画家在古典画法中掺入书写技巧,兴起了一种和宋人画风迥异的写意画法。这种新风格在江南一带流行并逐渐成熟,及至明代吴门时期,它已是文人画家眼中的新经典而被广泛学习和采用。将不同古典大师的个人风格融于一体是吴门画家追求的时尚,这种创作方式被一些学者视为“艺术史绘画”,认为其与再现自然的绘画已经脱离关系。5[美]罗樾,〈中国画:阶段与内容〉[Phases and Content in Chinese Painting],载《中国绘画国际学术研讨会文集》,台北故宫博物院,1970年,第285—297 页。此观点的进一步推论是,中国绘画的历史在元代之后即已停止,并进入了“后历史”和“后后历史阶段”。6[美]高居翰,《风格与观念:高居翰中国绘画史文集》,中国美术学院出版社,2011年,第93—114 页。

事实上,我们在〈纹理再现〉中已举例说明,再现和创新在元代之后并未停滞。本章节讨论的三幅明代作品,将进一步展示画家如何在古典图式/语汇架构上创新地再现自然纹理。

(一)究微造妙:“粗文”中的细节

鉴赏界有“粗文细沈”之称,意指文徵明(1470―1559)7本文中援引之文献和相关人物生卒年由中国美院杨柳女史协助查阅并核对。中国古代书画家生卒年未注明出处者均引自以下二书:(1)俞剑华,《中国美术家人名辞典》,上海人民美术出版社,1998年;(2)刘九庵,《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社,1997年。的作品细笔常见而粗笔难得,沈周(1427―1509)的情况则刚好相反。下面我们通过对两幅“粗文”山水画中细节的考察,揭示画家在运用经典图式的同时,借助对细节的改进来达到新颖生动的再现效果。

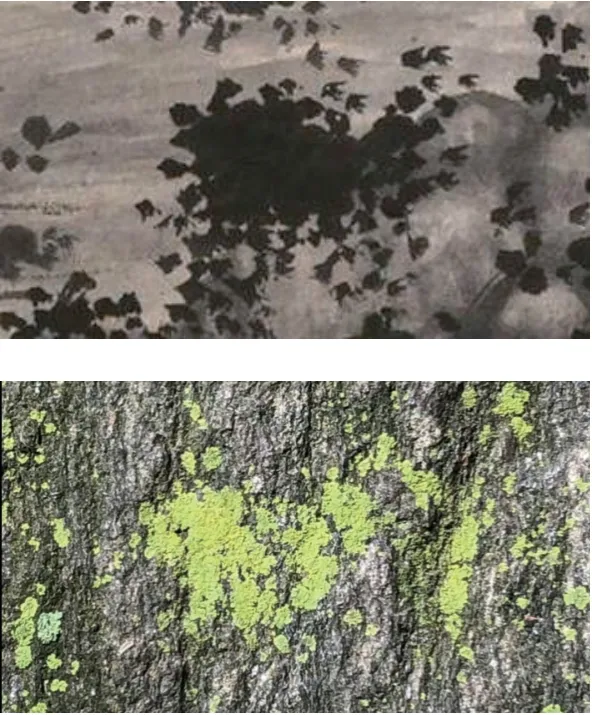

《春到寒林图》(图1.1)是一幅典型的“粗文”,我们注意到,画面近景右下角醒目的浓墨点苔散落于坡石上,有些地方形成了大块墨团。在前景坡石上密集地点苔(攒苔)为吴镇(1280―1354)喜用,不过他的攒苔虽然密集,还是可以辨认出一个个独立的苔点,暂未形成大块墨团(图2.1)。吴镇偶尔还用散开的笔锋在苔点的尾部拉出分叉,形成“开花点”(图2.2)。吴门的画家们不仅继承了吴镇的攒苔画法,沈周和文徵明又将“开花点”进一步发展,用以展现墨笔运动的速度和节奏感,这样的点苔已“不再是亦草亦木,而是非草非木”8李霖灿,〈中国山水画上苔点之研究〉,载《故宫季刊》1975年第4 期,第33 页。,明显掺入了文人表现笔墨的用意。《春到寒林图》那些块状墨团将本应独立分开的苔点连成了一片,这种画法似乎无关古典图式/语汇,一时也难以和我们印象中自然界的苔藓联系起来,倒让人想到《芥子园画传》中所说“古人画,多有不点苔者,苔原设以盖皴法之慢乱”9[清]王概,《芥子园画传初集》卷一,江西美术出版社,2011年,第21 页。。看似肆意挥洒的“粗文”中,难道有“皴法之慢乱”的地方需将苔藓绘成墨团来掩盖?但检视全图,皴笔精彩纷呈,文徵明以画技精湛著称画史,这类问题不应存在。其实在山水画中增加苔点,更多的是为了让画面丰富。那么,画家引入这种“块状墨团”是否也是一种丰富画面的尝试?细究这片墨团,发现成片的墨色中有苔点隐约可见,画家是先点了苔,再将它们用稍淡的墨汁涂连成片。墨团的边际亦不平滑,是由一个个苔点的边缘连接而成。此种处理绝非随意的戏墨,必是有心为之。既然这样的墨块难以在古典大师那里寻得,我们不禁要再看看,它是否与自然景物的再现有关联。如果我们用心去观察岩石上生长的苔藓会发现,它们在生长的初期是一个个独立的苔点,是离散分布的,当它们逐渐增多并扩大时,就会连成一片,而连成片的苔点仍然保留了单个苔藓原有的形状。将文徵明那些连成片的墨点和苔藓的照片对比(图1.2),我们不难领会画家对大自然的细致观察,以及基于这种观察所做的超越古典(吴镇的攒苔)的创新。

图1 .1 文徵明《春到寒林图》(私人藏)

图1 .2 画中连片墨笔苔点与岩石上的成片青苔的比较。

图2 吴镇《双桧图》(台北故宫藏)局部(左),苔点的堆叠“攒苔”吴镇《中山图卷》(台北故宫藏)局部(右),苔点下方的拉出的分叉“开花点”

现在再来看另一幅“粗文”作品《五冈图》(图3),我们在《纹理再现》一文中讨论过此图,指出文徵明以提取“纹理共相”的手法画成山峰(石质)、坡岸(土质)、树干(木质)、茅屋(草质)等景物。构成坡岸的笔墨看似草草,实乃精心绘制的结果,这可以从墨色的浓淡、笔速的疾缓以及笔画的粗细和长短等方面看出。下面,我们将进一步揭示画中的一些创新细节。为讨论方便,先将《五冈图》诗塘中董其昌(1555―1636)的题跋摘录如下:

文太史一生止见董源《溪山行旅图》,才半幅,沈石田家物也。每作董源笔,辙用此图之法。余从长安得之,足与文画相印证。此《五冈图》尤绝肖者。五冈张君为鸿胪,画不著,故并及之。董其昌观。

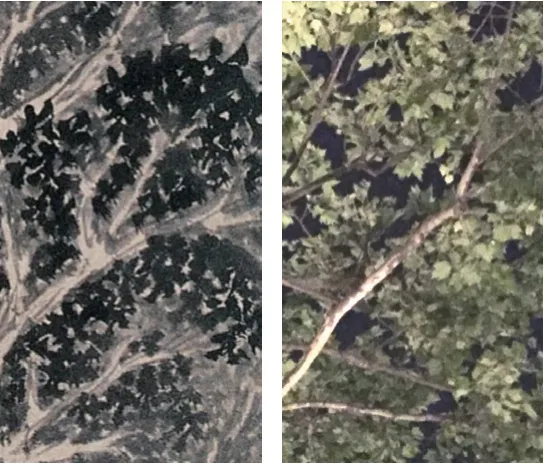

结合跋语来审视此图,不难发现山峰和坡岸上的披麻皴正是源自董源(?―962)的笔法。10石守谦先生对《五冈图》与董源风格的渊源做了详尽的分析,参见石守谦,〈文徵明五冈图的制作〉,载《古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人绘画研究》,第3—12 页。而主峰向左悬垂,颇似王蒙(1308―1385)《青卞隐居图》中主峰的造型(见〈纹理再现〉中的相关讨论),其主峰上的皴法也受到王蒙“牛毛皴”的影响。山水画中,树木和苔点是重要组成部分,《五冈图》坡岸上和树下的浓密攒苔与《春到寒林图》颇为接近,点法也是开花点。这些都是从吴镇那里发展而来,前文业已论及。现在再看树的画法,图3 中前方的三株树与《春到寒林图》中树的画法亦颇接近,主干和枝干完全裸露在外,树叶分布于周边,乍看起来这像是树被压扁后从树芯劈开所形成的二维平面图,实际上则是从树下仰视树冠时所看到的情形(如图4.1所示)。因为平视之树,观者只能看到树冠,无法看清支撑树冠的枝干(如图4.2所示)。这种“仰视之树”出现在画作中不会晚于北宋,传世几幅公认的北宋绘画(如台北故宫藏范宽《溪山行旅》和郭熙《早春图》等),山坡上的树均有相似的构造,我们猜测这是画家从一个较低的视角仰观山体时所见到的树之形态(图5)。此类“仰视之树”也常被画史归在吴镇的名下。11《芥子园画传》在介绍这类树法时主要称作:“梅道人喜画之”“吴仲圭树法,沈石田尝摹之”“梅花道人树法”等等,尽管在介绍“黄子久树法”“云林树法”时也有类似树形出现。北京故宫和台北故宫各藏有一轴吴镇的《渔父图》,其中树的画法便是树干完全裸露、树叶分布于外围。值得注意的是,吴镇在《渔父图》中使用这种“仰视之树”时,与渔父在船上仰观坡岸和远山的视角是一致的,这一点和董源一样。稍后我们会看到,沈周、文徵明突破了这个限制,在平视的画面上植入“仰视之树”。总之,《五冈图》融合了多种古典元素,是文徵明运用古典图式/语汇做的一次精彩表演,初看之下,确实是一幅“艺术史绘画”。

图3 文徵明《五冈图》(私人藏)画中的两处枯枝由红圈标出

图4 仰视之树:可以看清楚支撑树冠的枝干(上)平视之树:仅能看到树冠,支撑树冠的枝干被树冠遮掩,无法看清(下)

图5 范宽《溪山行旅》(台北故宫藏)局部

现在暂将画面上的古典元素放置一旁,来看看画家是否于再现自然上有所创新。先看全图的视角,不论是茅屋,室内的地面、画案、人物,还是屋后的山峰,都是平视的视角。但屋前的树木,如前所述,是“仰视之树”,它没有呈现出平视之树应有的自然形状。在平视(甚至俯视)的画面中植入“仰视之树”始于何时并非本文所深究内容,不过吴门的前辈画家杜琼(1396―1474)就已采用这种画法(参见上海博物馆藏《南村别墅图》册中《蓼花蓭》一帧)。那么,《五冈图》中那株不合观看视角的“艺术史绘画”之树,仅仅是“雪中芭蕉”式的文人墨戏,还是同时蕴含画家植入的自然生机?通过比对文徵明所绘树冠局部和从树下仰拍树冠的照片(图6),可以看到浓密的墨点与树叶的天然分布颇为类似,淡墨画成的枝干虽然看似杂乱,其结构也与真树非常接近。苏轼(1036―1101)尝云“山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。”(详见附录的第2 章),“粗文”的画法便是略去每片树叶的细节,用形状类似树叶的墨点精准复制了树叶的自然分布状况,实际上是再现了树叶的分布规律,也就是东坡所说的,山石竹木所具有的“常理”。而这样的“常理”是嫁接在古典图式之上的。

图6 《五冈图》中树冠局部(左)与真树照片(B 右)的比较

接下来看另一处细节:图中绘有左右两处枯枝(由红圈标出),左边的枯枝一次画成,墨色统一,其边缘有墨汁“晕散”的现象。这种画法,沈周亦偶为之,12沈周的类似画法可参见南京博物院藏《东庄图》册中〈折桂桥〉一帧。初看以为画家随意挥洒,未能把控笔中的水份所导致。但细审右侧的枯枝就会看出,浓墨画出的枯枝并无“晕散”现象。“晕散”是在浓墨枝杈的边缘用湿笔淡墨二次画出(图7.1),即枯枝和“晕散”是分别绘制的,比较图7.2 后我们恍然明白,这种“晕散”是画家为了再现枯枝上的苔癣而有意为之。如果说画上左边的枯枝沿用了沈周的技法,那么右边的枯枝则是文徵明对老师技法的改进,新技法达到的再现效果显然更加接近自然景物。这种“晕散”在物理学上被称作“扩散”[Diffusion],是一种自然现象:墨汁在纸上从高浓度区域向低浓度区域迁移,直到被纸完全吸收才会停止。墨汁的这种“扩散―吸收”过程是人造的“自然晕散”,它在纸上留下的不规则且无法复制的迁移痕迹,酷似枯枝上的苔藓形状,这是继飞白之后另一种在形成机理上和自然生长相似的物理过程(关于飞白的讨论详见第二章第一节)。

图7 《五冈图》中右侧的枯枝(左)与长着苔藓的枯枝照片(右)的比较。

《五冈图》是一幅粗笔的写意画,在诸多细节上的创新和巧妙处理,让我们想起了文嘉(1501―1583)对其父绘画的评论:“性喜画,然不肯规规摹拟, 遇古人妙迹,惟览观其意,而师心自诣,辄神会意解,至究微造妙处,天真烂熳,不减古人。”13[明]文嘉,〈先君行略〉,载文徵明,《甫田集》卷三十六,明嘉靖刻本,第五叶。文徵明在融汇“古人妙迹”的同时,不忘对自然景物“究微造妙”致使看似古典的画面充满生机。无怪乎近代大鉴赏家张珩(1915―1963)对《五冈图》有“至精”的赞誉。14张珩,《张葱玉日记·诗稿》,上海书画出版社,2011年,第183 页。

从两幅“粗文”的分析结果中我们领悟到,文徵明虽然放弃了宋人的精致描摹手法——形似(写实)的画法,但并未忽视对自然景物的精微观察,他用创新的写意技法来提取和再现自然景物的纹理,将其融合于古典图式之中。他所写之意并非主观之意,而是祝允明所说的“万物之理”和“造化之妙”(参见附录第2 章)。由是观之,元代兴起的“写意”绘画才能与宋代的“形似”绘画在纹理再现层面达成统一。如果仅仅将目光聚焦在文人绘画中的“超越再现”部分,宋―元绘画就变成了“原则上无法调和的两种传统”[Two traditions which in principle are irreconcilable]。15参见注5 所引罗樾文章。

(二)十面如一:本征纹理与外在纹理

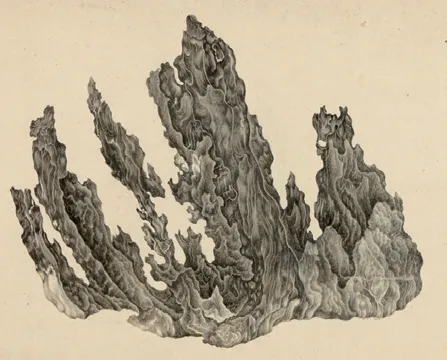

晚明吴彬(生卒不详)所绘《十面灵璧图》中的对象是米万钟(1570―1628)收藏的一块赏石,名“非非石”,乃米氏所藏众多赏石之冠首。据米万钟长跋描述,其形态如“蛇舞凤腾”“虎蹲狼顾”,又说“此石坚润则珉璞谢质而笔难;色泽则黝漆让玄而墨难;觔脉贯络,皴䋓萦回,则万派支歧,根宗耿晢,而复叠凹凸,尤难之难!”大意是,用笔难以写出其似玉般的坚润,用墨也难以染出其如漆般的黝黑,更何况其峰峦交错,凹凸互叠,枝脉纹理缠绕,要想全部画出来,实在是难上加难!因此,吴彬为画此石“卧游其下者旬月,昕夕探讨,神识俱融其中”。为了尽量呈现出“非非石”的整体容貌,吴彬从各个角度观察记录,最终竟然为一块石头绘出十面。即便如此,米万钟仍然认为吴彬未能完整呈现“非非石”的容貌,他说“即好奇如文仲(吴彬)亦敛容错愕,付之无可奈何”“凡十态而技穷焉”。画师技穷掷笔,但主人意犹未尽,米万钟又于每图边上作跋,共十段千余言,对“非非石”的形状体态做了进一步的说明。此后仍然欲罢不能,再于卷后作长篇跋文八百言,前后共在画卷上题跋近二千字。

由米万钟的跋文可以看出,吴彬所绘的灵璧石应该忠实再现了“非非石”的轮廓和造型。我们现在关心的是吴彬在石面上绘制的那些纹理。图8 是《十面灵璧图》的“后正面”(卷中第二图)。米万钟描述此面“剑脊直冲向上,尖峭如削,纹理如发。”这与画面的实际情况颇为一致。“尖峭如削”的后中峰主体由细密修长的墨笔皴就,纹理婉转流畅,真如千百青丝披散而下。这种纹理在地质学上称之为“层理”[Stratification],是岩石形成时层层叠加所产生的结构性纹理,由于它是石头与生俱来的,因此它也是本征的[Intrinsic],我们将这类纹理称为“本征纹理”。有时石头表面布满了因风化和侵蚀遗留的痕迹,其形成的相应纹理能将石头的本征纹理覆盖掉,这类纹理的成因是外部的[Extrinsic],我们称之为“外在纹理”。图9 展示了同一块岩石的两个表面,图9.1保留了石头的外在纹理,图9.2 则是将外在纹理磨去后显露的本征纹理。由此我们了解到,岩石的本征纹理有时被粗糙斑驳的外在纹理所掩盖,只有将其除去,本征纹理方能显现。我们回头再看图8,那些发状纹理其实就是对灵璧石层理面本征纹理的再现,也就是说,“非非石”的本征纹理并未被外在纹理所掩盖。然而当我们去观看《十面灵璧图》的十个面时,发现每一面上的纹理几近相同。它们都是以古典画法中的披麻皴或牛毛皴(及其变形)绘成,虽然皴笔有长短粗细和曲直疏密之别,但都可用“纹理如发”来形容,只是有“直发”“卷发”“长发”“短发”之分别。问题是,天然灵璧石的每一面是否都存在层理面的本征纹理?我们来看图10 中真实灵璧石的局部照片:如箭头所指,“纹理如发”确实存在于特定的石面―层理面上,但由于石头在形成的过程中层次的叠加是有方向性的,在与层理面近乎垂直的面上,“纹理如发”并不存在,如照片中箭头所指的“非层理面”16非层理面上的纹理不论是不是本征纹理,都不会有“纹理如发”的特征,以一本书为例,书页的层次只存在于书的侧面(相当于层理面),书的正面(也就是层理面的垂直面,即非层理面)则没有这样的纹理。灵璧石的情况亦然,每一面都是层理面上的那种如发纹理,在地质学上是说不通的。。但是,从画卷中我们看到,灵璧石的十面均绘制了具有层理特征的本征纹理,至此可以断定,吴彬画的十面纹理并非真实再现了灵璧石的地质结构。事实上,米万钟在八个画面(不包含底部的两面)的题跋中只有二处提到纹理:除了“后正面”记录了“纹理如发”,与其在同一大方向上的 “后右侧”(卷中第七图)有“纹皱筋脉自在”一语,所以也无法由米跋确认“非非石”每面均可见层理面的本征纹理。

图8 吴彬《十面灵璧图》(私人收藏)之第二图:“后正面”。

图9 同一种石质的外在纹理(上)和本征纹理(下)

图10 灵璧石纹理的分布特征。由石质的层次结构形成的本征纹理在一面显现时(层理面),与其接近垂直的表面不会有类似的本征纹理出现(非层理面)。

那么《十面灵璧图》中的那些纹理再现了什么?或许董其昌的题跋对我们有所启发,他在题画时并未见过“非非石”的本尊:“吴文仲所画皆以孙位画火法为之,故灵光腾越,欲灼斗间。至于蜿蜒垂垂,当作水观。釼鋩鑱截,当作金观。昂藏森耸,当作木观。坡陀浑厚,当作土观。”虽说金、木、水、火、土,跋文中都有提及,但就画法来说,重要的是第一句“以孙位画火法为之”。此图在北京保利大厦展出时,笔者曾离展柜一定距离观看整卷画面,石之十面犹如十朵火焰腾跃纸上,这样的观感,让董其昌自作主张地将此图定名为“洞天灵焰”17明崇祯三年(1630)刊刻的《容台别集》中,这条题跋有“余为定名曰:此‘洞天灵焰’也”一句(卷四,第五十二叶),在图卷的跋文中这句话没有写入,米万钟也并未使用此名,而是采用了龙膺(1560—1622)建议的“非非石”。。一块无生命的石头,其形状轮廓纵然很像一团火焰,若石面上没有动感十足的纹理,也难以展现出火焰的那种生动、跳跃的特征。和灵璧石有层理和非层理面不同,火焰纹理从每个角度看都是一致的,因此董其昌认为吴彬以“画火法为之”不无道理。不过古时没有照相机,快速跳跃、变化无定的火苗纹理难以被画家精准捕捉,而且火焰的纹理也不会出现“直发”的形状。不是火焰纹理,亦非灵璧石本身应有纹理,十面灵璧上的纹理再现了什么呢?其实前文的分析已经暗示了答案,吴彬或将层理面上的本征纹理置换到非层理面上,让石头的每一面均展现类似的纹理,画面因之达到统一的视觉效果。细心的观者还会发现,有些画面呈现出的“闭环”图案更接近原木被切成木板后的纹理(图11),事实上,《十面灵璧图》一些局部的直纹理和木板的纹理也几乎达到“无缝对接”的地步(图12)。明代文人视木纹如山水的审美趣味似乎影响到吴彬的创作,18明代《格古要论》《博物要览》等书在著录木材如楠木、瘿木时均有木纹呈现山水图象的记载:“骰栢楠出西蕃马湖,纹理纵横不直,其中有山水、人物等花者价高。”([明]曹昭撰、王佐增,《新增格古要论》卷八,明刻本,第六叶)“影子木一名瘿木,乃树之瘿瘤也。有紫檀影、花梨瘿、楠木影。……影之奇者内纹成山水、人物、禽鸟、花卉之象。”([明]谷泰,《博物要览》卷十五,南京图书馆藏清钞本,第五叶)他不仅将层理面的本征纹理画到非层理面上,还可能混合了木纹和石纹,让画面在统一的纹理下更富于变化。吴彬的创新导致画面上的赏石形象既统一又跃动,既新奇又神秘,被董其昌比作火焰。19吴彬所绘的本征纹理与灵璧石层理面纹理接近的程度,理论上也可以用第二章第二节中引入的人工智能方法进行分析,给出相对客观的评价,但本节关注的重点不在此。

图11 吴彬《十面灵璧图》局部(左)与木板纹理(右)的比较。

图12 《十面灵璧图》局部(左)与木板纹理(右)几乎达到“无缝连接”

在〈纹理再现〉中,我们列举了明清画家应用纹理转换以求创新的例子:文徵明《五冈图》提取了不同景物的纹理共相,再将统一的纹理用于不同景物之上;王原祁(1642―1715)《为蒋陈锡仿王蒙山水图》则移花接木,直接用云的纹理(不仅是轮廓,更重要的是云的分形特质)嫁接到山峰上。《十面灵璧图》的画法也可以归为这类操作:将石头的各面都绘上本征纹理,并且石纹、木纹混杂一体以创新画面效果。

至此我们看到,被称作“变形主义”画家的吴彬,其变形手法不仅表现在造型上,也体现在纹理上。他在忠实再现“非非石”轮廓形状的同时,对石面上的纹理做了违反自然的改造,让十个画面看起来纹理一致,正如萨迎阿(1779―1857)在卷后题跋中所称,是“十面如一”。和文徵明与王原祁做法相似,吴彬的这种改造不仅基于古典皴法的语汇,并且也只局限在自然纹理之间的置换:石头的层理面本征纹理取代石表面的其他纹理;原木的纵剖面纹理(也是本征纹理)植入石头的轮廓。这样的“变形”图像纹理不再“自然”,也仍旧“自然”;皴法已非古典,却依然古典。值得指出的是,本征纹理是树石在生长或形成过程中留下的痕迹,它能够激发人类的美感(参见第二章中的相关讨论),只要画家能逼真地再现它们,变形的画面同样让我们领略到美。这也许正是吴彬“变形”的奥秘所在。

二 气韵生动:一种假设及其客观评测

千百年间,不论工笔还是写意,也不论摹古还是拟真,中国绘画的赏鉴标准始终未变,这就是“气韵生动”。“气韵生动”是南朝画家谢赫(生卒不详)提出的绘画六法中的第一条,其余五条是:骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移摹写。六条法则阐述了绘画创作的两个根本问题,即画面效果与绘制技法。其中“气韵生动”是衡量画作质量的标准,属于“美”的范畴,其他五条可归入方法或技巧问题,因此是“术”的范畴。20类似的理解邹一桂(1686—1772)在十八世纪就已指出:“愚谓即以六法言,亦当以经营为第一,用笔次之,傅彩又次之,传模应不在画内,而气韵则画成后得之,一举笔即谋气韵,从何着手?以气韵为第一者,乃赏鉴家言,非作家法也。”(邹一桂,《小山画谱》卷下,乾隆二十三年(1758)九龙山房家刻本,第三叶)六法其实定义了“美术”二字。

“气韵生动”提出时仅针对人物画而言,后来逐渐用于品评花鸟和山水画,并最终应用于笔墨本身,成为中国画审美的普遍准则。可以这样说,中国古典绘画的发展史就是围绕着“气韵生动”而创作的历史。视觉纹理的再现也不例外,其成功与否应根据画作传递的“气韵生动”效果来评判。本章我们从视觉纹理的生成及再现的视角来考察“气韵生动”,并尝试对纹理再现的生动水平进行相对客观的评测。

(一)一种假设

气韵生动既然是一种审美,我们先就美感的产生做一假设:假设适合人类生存和繁衍的自然景物是激发美感的一个充分条件,那么,再现此类景物的绘画也同样会激发我们的美感,产生类似“不下堂筵,坐穷泉壑,……山光水色,滉漾夺目”21[宋]郭熙、郭思,《林泉高致》,载俞建华编,《中国画论类编》第五编,人民美术出版社,1986年,第632 页。的观看体验。从客观再现的角度,气韵生动实乃评判画作是否达到准确再现自然、激发美感之标准。

气韵生动在早期主要用于人物画的评判,对山水画中没有生命的山、石、云、水并不适用,即便是有生命的草木也被认为“无生动之可拟,无气韵之可俟”22[唐]张彦远,《明嘉靖刻本历代名画记》(上),毕斐点校,中国美术学院出版社,2018年,第32 页。。不过,行云流水产生的纹理,蕴含着大自然的动感;山石表面遗留的纹理,是风雨侵蚀的痕迹;至于覆盖植被的山体,也会因葱郁的草木显现出生机。所以宋代邓椿(生卒不详)说“世徒知人之有神,而不知物之有神”,认为绘画的唯一宗旨就是“传神而已”23[宋]邓椿,《画继》卷九,王群栗点校,浙江人民美术出版社,2019年,第325 页。,此处的“传神”与“气韵生动”实为一意。对画作来说,能将自然物的特征和形象准确地再现出来,即可称之为“气韵生动”(充分条件)。

具体而察,自然物在生长、形成或演化的过程中,往往会留下痕迹,这些痕迹作为自然物本体的一部分,也是触发人们美感的因素之一,因之也成为画家再现自然时用心观察的对象。例如,一株树从种子的发芽生根、经历开枝散叶,渐成大树,其舒展茂盛的树冠固然令人赞美,但树干表皮的皴裂和体内的年轮所形成的纹理,也同样让我们感受到一种美。反观人工制品的生成方式,则与自然生长的过程截然不同。人工制作多以“组装”的方式形成―制品往往是模块和零件的组合,简单如桌椅茅屋,复杂如车船巨厦,莫不如是。绘画亦不例外,画家绘制一株树的过程是用绘画工具和材料将树的“模块”如树干、树枝、树叶等按照一定的手法和样式“组装”在一起,与树本身的生长过程全然不同。十七世纪出版的《芥子园画传》可以看作是一部提供这些模块和组装方法的手册,24参见[德]雷德侯,《万物:中国艺术中的模件化和规范化生产》,生活·读书·新知三联书店,2005年,第268—269 页。图13 是《芥子园画传》中展示的关于树叶和树干的画法,可以看作是为画家“组装”树所提供的“模块”。以“模块组装”的画法再现真树的形态,难免导致视觉上的差异,这个问题宋人既已关注,并试图在绘画时模拟自然物生长的过程,以期弥补。东坡在《文与可画篔簹谷偃竹记》中写道:

图13 《芥子园画传》中关于树叶和树干画法的页面,可看作是为画家“组装”树时提供的“模块”

竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。自蜩蝮蛇蚹以至于剑拔十寻者,生而有之也。今画者乃节节而为之,叶叶而累之,岂复有竹乎?故画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣。25[宋]苏轼,《苏轼文集》卷十一,孔凡礼点校,中华书局,1986年,第二册,第365页。

东坡不仅这样议论,并且付诸行动。他画竹子要模仿竹子的生长过程,因而不画竹节。据米芾(1051―1107)记载:“苏轼子瞻作墨竹,从地一直起至顶,余问何不逐节分?曰:‘竹生时何尝逐节生。’运思清拔,出于文同与可,自谓与文拈一瓣香。”26[宋]米芾,《画史》,上海神州国光社排印《美术丛书》本(二集第九辑),1936年,第十二叶。晁补之(1053―1110)是苏门四学士之一,对绘画的看法大约也受到苏轼的影响,在形容文同(1018―1079)画竹时,他将文同画竹的过程与竹子的自然生长联系起来:“与可画竹时,胸中有成竹。经营似春雨,滋长地中绿。兴来雷出土,万箨起崖谷。”27[宋]晁补之,〈赠文潜甥扬克一学文与可画竹求诗〉,载[清]吴之振等选,《宋诗钞·宋诗钞初集·鸡肋集钞》,中华书局,1986年,第1113 页。

古人的这些思考和实践,无非是希望在纸绢上“组装”的景物能够形象地再现自然景物的形态和特征,例如:模拟出树皮在成长过程中所留下的斑斑皴裂,反映出竹子在成长时所展现的勃勃生机。惟其如此,画作的“气韵生动”方能够显现。我们来看下面两种情况:

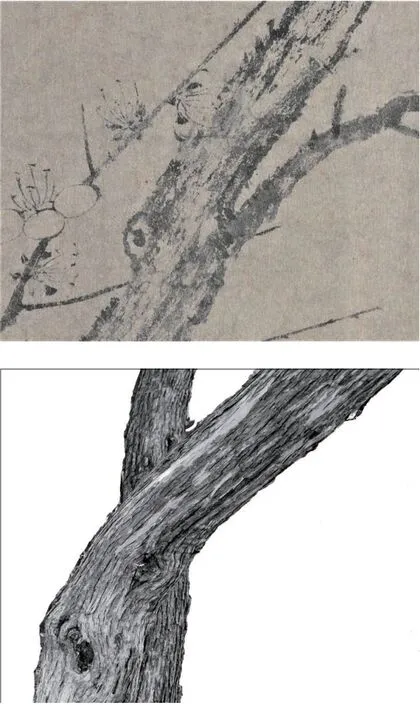

南宋宫廷画家李唐(1066―1150)所作《万壑松风图》是中国绘画史上最重要的作品之一,不过画家好像没有花太多心思在松树干上。如图14.1所示,树干上的圈状图像几乎是符号性的,尽管具有松树皮的“鳞片”轮廓,但与照片中的松树干相比(图14.2),皴裂纹理的那些“无序的”细节被画家省略,画中的“鳞片”由排列整齐的圈状笔划(模块)有序地绘制(组装)而成,看上去相对单一且过于“有序”。总之,排列整齐又失去了“无序性”纹理的“鳞片”不易让观众感受到“生动”。事实上,用有序的手法再现“鳞片”纹理之无序性不仅要画出“鳞片”的精微细节,还要准确画出纹理的形态,因此具有相当的难度。为解决“生动”的问题,画家们还使用一种相对简捷的方法。例如南宋文人画家扬无咎(1097―1169)在传世名作《四梅图》中树干的局部(图15.1),就和李唐的方法不同:扬无咎并没有亦步亦趋地描摹树皮上的皴裂,而是用运动的墨笔在停顿的瞬间留下的飞白去模拟皴裂。这些无序且不可重复的飞白纹理将绘画创作时的动力学过程记录下来,亦即将绘画过程在时间上的特征属性转换到空间(纸绢)上,并将其凝固后展现出来。同样,树的生长过程也具有时间上的特征属性,皴裂产生的纹理也将这种时间属性转换到空间(树皮)上。这就是说,虽然笔墨“组装”的飞白纹理和自然生长的皴裂纹理在物理属性和形成方式上迥异,但在形态上,二者于时空转换时生成的纹理都是无序的,并在视觉上形成了高度的相似性(图15.2),气韵生动的画面也就因此而生。东坡曾将书法中的飞白与自然景物相关联,认为飞白“尽万物之态也。霏霏乎其若轻云之蔽月,翻翻乎其若长风之卷旆也。猗猗乎其若游丝之萦柳絮,袅袅乎其若流水之舞荇带也”28[宋]苏轼,〈文与可飞白赞〉,参见同注25,第614 页。。这和他将画竹过程与竹之生长过程相关联的论述一脉相承。

图14 松树干纹理照片与绘画的比较,李唐《万壑松风》(台北故宫藏)局部(左);松树干的照片(右)

图15 扬无咎《四梅图》(北京故宫藏)树干局部(上);真树树干照片(下)

综上所述并结合第一章的讨论,气韵生动或许应这样理解:“气韵”蕴含于被画物象的形态和特征(例如纹理)之中;而“生动”则是要通过准确地再现这些特征和形态,使得画面如具生机。历史上不甘平庸的画家,往往在借鉴古典画法的同时发明新的再现技巧,目的多是为了让作品焕发出新颖的气韵生动效果,正如我们在第一节中所看到的画例。

(二)客观评测

要让所绘景物看起来生动,画家必须具有高超的笔墨技巧。对自然纹理而言,不论是宋人的描摹,还是元人的模拟,只有当笔墨“组装”的纹理和自然纹理的细节/特征在视觉上非常接近,生动方能显现。29注意:“在视觉上非常接近”可以是景物的细节,也可以是景物的特征(见前文关于《四梅图》的讨论)。这是气韵生动的必要条件,即使不是充分必要条件。邹一桂所谓“未有形不似而反得其神者”,意思类似,详见附录第二章。那么,我们又如何来评测“非常接近”呢?在传统的绘画赏鉴中,这样的判断完全依赖观者的视觉经验和知识背景,有时甚至是囿于赏鉴者的权势。黄公望(1269―1354)《富春山居图》的鉴定就是一桩受权势影响的著名案例。1745年乾隆帝(1711―1799)获藏《富春山居图》子明卷,他欣喜若狂,钦定为大痴真迹。翌年又得无用师卷,在反复对比了两卷之后,他再次确认子明卷为真,对其宝爱非常,先后于卷上题诗文达55 次之多,共3900 余字。这恐怕是同一人在一幅画作上题跋的最高记录了。在1748年的一次题跋中他这样写道:“图间令人想见朝岚夕霭。变幻出没之态,岂笔墨直通造化耶?古人论画要首,曰气、曰韵,是卷惟气韵生动。”乾隆帝判定子明卷的画面达到了气韵生动的效果。他对气韵生动的解释是:绘画(笔墨)能逼真地再现(直通)自然景物(造化)。其实这也是中国绘画史上品评画作的传统与共识,董其昌在《画禅室随笔》中就总结了王维(701―761)的论画观点:“云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化。”30[明]董其昌,《画禅室随笔》卷二,印晓峰点校,华东师范大学出版社,2012年,第77 页。其意思和乾隆帝的“笔墨直通造化”是一致的。也正因此,乾隆帝出行时常常携带子明卷,面对真山真水比照卷上的笔墨,屡屡将心得记于卷上。与之相反,他在品评无用师卷时则谓“此卷笔力苶弱,其为赝鼎无疑”。而事实上,无用师卷是画史上显赫的名迹,曾经沈周、董其昌、安岐(1685―?)31安岐生年由范景中先生告知,见杨小京,〈关于安岐的新材料〉,载《新美术》2015年第1 期,第44 页。等大鉴赏家递藏。此卷入宫之前,沈德潜(1673―1769)两次获观并鉴为大痴真迹,但在子明卷被钦定真迹后,沈德潜也只能改变观点,违心认错。32沈德潜在和韵乾隆诗时有这样的句子“两图谁是复谁否,众眼朦瞇云亦云”(〈丁卯夏日恭贺御制元韵〉,《石渠宝笈》附五),似乎在暗示子明卷是仿本。让人好奇的是,乾隆帝是否也看出了无用师卷才是大痴真笔,只是碍于帝王颜面不肯改口?其实这种可能性并不大,否则他不应在50 余年间与此卷形影不离,一题再题,以至近6 米的长卷几无空隙再下笔,只好在最后一次题跋时恋恋不舍地写道:“以后展玩亦不复题识矣。”

20世纪30年代中期,吴湖帆(1894―1968)在仔细对比了无用师卷、子明卷以及他收得的《剩山图》后,认定子明卷是仿制品。33吴湖帆,〈元黄大痴富春山居图烬余本〉,载《古今》第57 期休刊特大号,1944年10月。徐邦达(1911―2012)也说子明卷“石皴用笔平弱、流滑、生硬,兼而有之”“其为一般作手临本毫无疑议”34徐邦达,《古书画伪讹考辩》(下),江苏古籍出版社,1984年,第66 页。,二人得出一致结论:无用师卷是黄公望亲笔。这一观点与乾隆皇帝刚好相反。35余辉先生最近撰文指出子明本乃王翬早年仿本,见余辉,〈子明卷考:兼探王翚的十件《富春山居图》摹本〉,载《故宫博物院院刊》2019年第5 期,第66—87 页。吴、徐的鉴定虽然被学术界主流接受,但仍有不同观点。20世纪70年代,子明卷与无用师卷孰真孰伪之问题再次引发大规模争论,多位知名学者参与其中。36关于此次争论的简要介绍参见冯翰林、邵彦,〈原型与误解:从图像角度再探《富春山居图》子明本作伪问题〉,载《缤纷》2015年第Z2 期,第154 页。《富春山居图》的鉴定过程历经两百余年,仍然无法得出让所有人信服的结论。其中重要原因之一是,在比较二卷画作的质量,也就是说哪一卷更加气韵生动时,乃是基于观者的主观经验和认知,因而难免偏见,以至影响了真伪判断。那么,是否能在画卷中寻找相对客观的元素用作独立的鉴别依据呢?

众所周知,从文艺复兴开始,西方古典绘画融入了诸多数学和科学原理,例如引入焦点透视来营造画面的空间感。一幅画是否满足焦点透视可以用尺子直接度量,答案是相对客观的。不论东方还是西方,如果画家发明绘画方法是为了再现自然景物,我们就应该相信,东西方的画法一定都隐含了大自然中的一些客观规律。不同之处是观看的视角:焦点透视是西方的视角,纹理再现是东方的观察。那么,基于视觉纹理的东方观察反映了怎样的客观规律?能否为它建立一个相对客观的测评指标,就如焦点透视之于西方绘画?

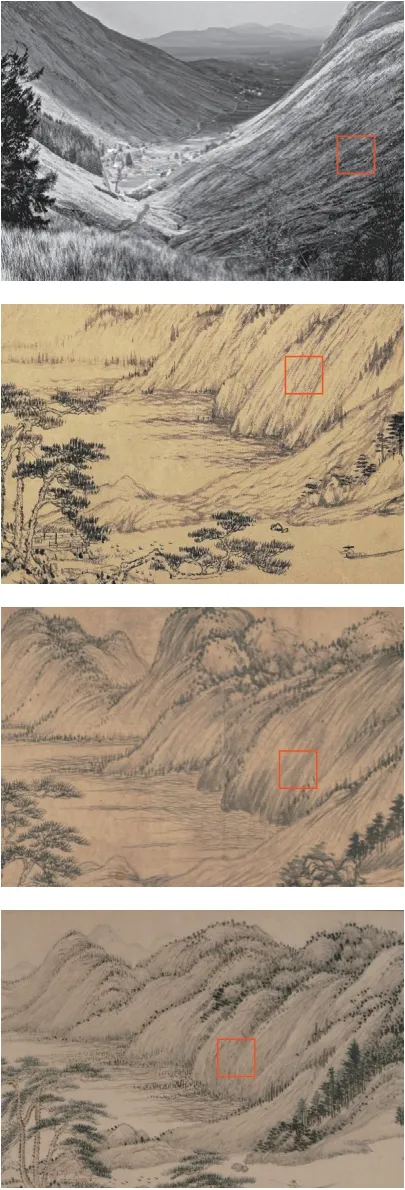

现以《富春山居图》为例来说明本文提出的评判方法。在接下来的分析中,除无用师卷和子明卷外,我们还选用了一卷王翬(1632―1717)的摹本作为比较(下称“王翬卷”)。37王翬一生曾多次临摹《富春山居图》,本文所描述的是他1672年为笪重光(1623—1692)所临的一卷,现藏美国弗利尔美术馆。图16 中所示的4 张图片分别是接近《富春山居图》所描绘的“土质山”的真山照片(图16.1),无用师卷局部(图16.2),子明卷局部(图16.3)和王翬卷局部(图16.4)。在〈纹理再现〉一文中我们曾比较过图16 中的图16.1、图16.2 两图,并经目测得出结论:《富春山居图》(无用师卷)中的山坡纹理逼真地再现了照片中真山的纹理。现在要问,乾隆帝视为至宝的子明卷,其再现真山纹理的水平如何?王翬的临本又如何?它们是否能达到无用师卷的水平?甚至超过?为回应这些问题,我们用人工智能方法对三幅画卷中所绘山坡纹理进行分析。这里选用的人工神经网络[Artificial Neural Network]是专门针对纹理分类研发的,网络的训练数据集[Dataset]包含一个大型的纹理图片库,并根据纹理的特征分成47 类纹理。38Cimpoi,Mircea.et al.,“Describing Textures in the Wild.”Proceedings of 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,pp.2602-3613.利用训练得到的人工神经网络,以真山山坡的纹理做参考,我们计算每幅画中所绘山坡纹理与之相似的程度。图17.1 是真山山坡纹理的取样,图17.2 至图17.4 分别是无用师卷、子明卷和王翬卷中的山坡局部纹理(皴笔)的取样,计算结果列在各图的下方。39计算由英特尔公司中国研究院陆鸣博士协助完成。每个计算结果内含三个数值(一定程度上可以描述人的视觉系统在不同尺度上对纹理相似度的判断),其大小表示画面与真山照片(图16.1)在纹理上接近的程度。数值越小,说明两者的纹理越接近。40需要指出的是,用人工智能的方法分析画面与真山照片的异同时,并非简单地对比两张具体的图片、从表面去看它们像不像,而是调动了经过庞大纹理数据集训练出来的人工神经网络对图像进行分析,它涵括了对纹理特征和“共相”的多个层级的、相对抽象的分析(每张图得到的三个值,就是纹理特征和共相在三个尺度上的分析结果)。换言之,人工智能检测和比较的是两图中的一些基本纹理规律和共相,并非它们之间的具体细节。不论真山山坡,还是画家画的山坡,其纹理的基本规律和共相存在于整片山坡中,因此在山坡上取一块图纹进行检测,所得到的纹理规律和共相有一定的普遍性,不会因取样的位置不同而发生实质性变化。这类似于在山坡上取土样,不同方位的土质可能会有一些差异,但其基本成分应该是相同的。可以看出,无用师卷在三个尺度上计算出的结果均优于子明卷和王翬卷的结果,意味着无用师卷的笔墨纹理与自然纹理最为接近。这个结果让我们意识到,黄公望皴笔寥寥的“写意”画面,是对自然纹理的去芜存菁:略去的只是那些次要的细节,保留(写)的是自然纹理中的关键特征和形态(意)。这样的画作,可以看作是“格物致知”在绘画中的实践,41“格物致知”在原典中并无解释,朱熹(1130—1200)对“格物致知”的解读是:研究事物而获得知识和道理,这种解读在南宋以后成为主流。具备这样才能的画家才是文人学者推崇的人物。

图16 传世三卷《富春山居图》笔墨与照片中山坡纹理的对比,自上而下分别为:真山山坡的照片;无用师卷(台北故宫藏)局部;子明卷(台北故宫藏)局部;清初王翬临仿(弗利尔美术馆藏)局部。红框圈出纹理是用于人工智能分析的部分。

图17 用人工智能(神经网络)对纹理分析和比较。各图下的3组数据是用人工智能方法计算的结果,数字越小说明笔墨画出的纹理和自然纹理的差距越小。最后是董源《寒林重汀图》(日本西宫市黑川古文化研究所藏)中山坡的披麻皴,计算数据显示其与真山纹理照片的相似程度不如无用师卷,和子明卷相当。

以上分析结果客观上支持了无用师卷是黄公望真迹的鉴定意见,这也符合后人对黄公望的至高评价。子明卷纹理再现的质量排在第二,说明乾隆帝对其宝爱也并非完全离谱。有趣的是,王翬1672年(42 岁)之临本敬陪末座,作为清初“画圣”,即便他比黄公望稍逊一筹,似乎也不应排在子明卷之后。不过据最近的研究显示(参阅注35),子明卷也可能是王翬30 多岁时所临,42也有学者从图像比较的角度分析了子明卷,认为其并非王翬所临,却和今藏北京故宫的张宏(1577—1652年后)临本关系密切。详见注36 所引冯翰林、邵彦论文。其时正值画家临古最力的阶段,画名如日东升,受到旧家新贵们的热烈追捧,以至于忙到“笔墨旧逋摆拨不迭”43参见白谦慎、章晖,〈《王时敏与王翬信札七通》考释:兼论稿本信札在艺术史研究中的文献意义〉,载《国际汉学研究通讯》2016年第12 期,第155—196 页。。王翬画风在40岁之后渐成自家面貌,“四十以后至六十,为中年最精能之时”44吴湖帆,《梅影书屋随笔》,载梁颖编校,《吴湖帆文稿》,中国美术学院出版社,2004年,第283 页。。基于客观分析的结论再来目鉴弗利尔的王翬卷,发觉它比其他两卷的画面纹理略嫌柔曲,似乎山坡长满绵软的草类植被(图17.4),与真山照片相比稍欠山体硬挺的质感(图17.1)。如此看来,笔墨技巧的熟练和“精能”与再现自然纹理的准确程度并不一定相同,关于这一点,将在今后的研究中专门讨论。

事实上,人工智能分析得出的结论与我们对黄公望创作方法的了解颇为契合。黄公望在继承董源披麻皴的同时,也十分重视对真山水的写生,他的《写山水诀》里这样记载:“皮袋中置描笔在内,或于好景处、见树有怪异,便当模写记之。分外有发生之意,登楼望空阔处气韵 ……”45[元]黄公望,〈写山水诀〉,载[元]陶宗仪,《南村辍耕录》卷八,中华书局,1959年,第94 页。因此他在用古典图式和笔墨去“匹配”自然山水纹理的同时,不忘从中发掘新的纹理特征、得到新的启示,通过思考去改进传统的笔墨技法,超越前辈而达到更精准再现自然之目的。这是一个完整的过程,是学习古典、观察自然、思考创新和改进方法四种能力的组合。大师级人物通常在四方面都达到一流水平。具体到《富春山居图》的创作中,黄公望虽然运用了董源的披麻皴这种古典技法,但如果将其与董源《寒林重汀图》46《寒林重汀图》现藏日本西宫市黑川古文化研究所,董其昌题曰:“魏府藏董元画天下第一。”据石守谦先生告知,学界的主流意见认为,此作是传世最接近董源的作品。中的皴法(图17.5)做比较即可看出,前者的变化更为丰富:墨色的干湿浓淡,笔迹的长短粗细,笔速的轻重缓急,飞白的运用等等均超过后者。我们目鉴的画面效果与人工智能分析结果相吻合,揭示出黄公望的披麻皴比董源的原创(或稍晚的摹本)更接近自然纹理(图17.1),说明他在继承和运用古典技法(董源的披麻皴)的同时,还将“于好景处”“模写记之”的新元素掺入其中。《富春山居图》(无用师卷)印证了宋代以后的文人画家所做的创新和改良,其在融合古典和自然的基础上变革画技,催生新的画风。

可以这样理解,其他两卷临本的再现水平不如无用师卷,它们摹自原作或复制本,因此与真山的关系已有隔阂,对山体纹理的把握肯定不如原作。特别是弗利尔的王翬临本,很可能是复制本(油纸本)之临本的再临本,47同注35。故虽然画面的构图与原作相差不大,但在再现自然纹理方面已经与原作渐行渐远了,这样的临仿恰似沈周所说,“是求董巨而遗山水”48[明]沈周《沧州趣》卷题跋,北京故宫博物院藏。。

本节借助人工智能分析,尝试建立一种新的评测方法对画面“气韵生动”的程度做出相对客观的判断。然而我们也不要忘记,“气韵生动”毕竟是观画者的感受,画作的再现水平并非衡量气韵生动程度的唯一准则,观者的知识背景和视觉记忆[Visual Memory]等主观因素也会影响其观画感受,“气韵生动”和主观认知相关的问题本文未予讨论。

三 结语

宋代以降,文人们在时时声称要借绘画“写胸中逸气”的同时亦使纹理再现的创新方面不断前进。视觉纹理的再现在十至十七世纪八百年间的演进中,成就了古典图式和再现自然相融合的山水画史。视觉纹理的再现可看作是一种局部再现,历史上有创意的画家往往将新发现的纹理元素应用于画作中,即便整幅画使用的是古典图式,新的纹理也会成就新的风格。这类作品既没有忠实再现某一特定的真景物,也没有忠实重构古典图式,而是融二者于一体,达到创新。本文列举的文徵明和吴彬作品,《纹理再现》中讨论的王原祁作品等无不如此。

“气韵生动”作为品评中国绘画的最高准则,经历千年后其意涵已变得“神秘而难以言说”49同注6,第102 页。。它是否可以从客观的角度加以解释?我们做了一些尝试,基于人工智能分析建立一个针对自然纹理再现的“气韵生动”评判方法。借助人工智能研究山水画是一个新领域,期望更多有志于此的研究者加入进来,开展更广泛、更深入的研究。50范景中教授、章晖女史、梁颖先生和杨柳女史对本文初稿提出了诸多修改意见,在此一并致谢。

附录:

气韵、形似与写意:原典中的本意及其在画史中的演变

“气韵”“形似”与“写意”等画史中常用的关键词,千百年来被人们不断赋予新内涵,以致后人在使用它们时往往各取所需,令读者不知所以。为在正文中使用这些词时表达准确的含义,现将它们在原典中的本意以及后人的引申衍绎作初步梳理,附于正文之后。需要说明的是,此附录并非研究画论之专文,故讨论未必周密,所引文献也未能求全。

一 气韵

谢赫在提出“气韵生动”时针对的是人物画,并未包括其他画种,如山水画。及至唐代,张彦远(约815―876)51张彦远生卒年参见余嘉锡,〈关于张彦远及其《历代名画记》〉,载《〈历代名画记〉研究》,上海书画出版社,2007年,第31—35 页。仍然认为山水画中的重要组成部分,如树石之类不存在气韵生动的考量,“至于台阁、树石、车舆、器物,无生动之可拟,无气韵之可俟”。52同注22。五代荆浩(约855―935)53荆浩生卒年参见贾涛,〈荆浩生平考论〉,载《荆浩及其艺术研究》上编,河南大学出版社,2015年,第4—8 页。的《笔法记》对树石的气韵已有所关注:

松之生也,枉而不曲遇,如密如疏,匪青匪翠,从微自直,萌心不低。势既独高,枝低复偃,倒挂未坠于地下,分层似叠于林间,如君子之德风也。有画如飞龙蟠虬,狂生枝叶者,非松之气韵也。54[五代]荆浩,《笔法记》,王伯敏注译、邓以蛰校阅,人民美术出版社,1963年,第4—5 页。

此处所论是松树的气韵,即客观景物的气韵。接着他又说:“张璪员外,树石气韵俱盛,笔墨积微,真思卓然,不贵五彩,旷古绝今,未之有也”,这里的气韵是指画面的观感。不论是人物、动植物,还是山石、云水,气韵存在于所画对象中或是画面上,是客观存在,这大约是北宋之前多数论者的认知。

将气韵与画家主观意识相关联,首见于北宋郭若虚(生卒不详)《图画见闻志》,其中《论气韵非师》一节专门讨论画家与气韵的关系:

谢赫云:“一曰气韵生动,二曰骨法用笔,三曰应物象形,四曰随类赋彩,五曰经营位置,六曰传模移写。”六法精论,万古不移。然而骨法用笔以下五者可学,如其气韵,必在生知,固不可以巧密得,复不可以岁月到,默契神会,不知然而然也。尝试论之:窃观自古奇迹,多是轩冕才贤,岩穴上士,依仁游艺,探赜钩深,高雅之情,一寄于画。人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至,所谓神之又神而能精焉。凡画,必周气韵,方号世珍;不尔虽竭巧思,止同众工之事,虽曰画而非画。55[宋]郭若虚,《图画见闻志》卷一,上海人民美术出版社,1964年,第17—18 页。

郭氏将“气韵”与画家本人的品格和情操联系起来,“人品既已高矣,气韵不得不高 ”这句话可以将“气韵生动”直接理解为:画面气韵生动是由于画家的人品高尚,亦即“气韵”来自画家的主观气质(而非源于所绘的客观对象)。

事实上,不论“气韵”存于所画对象中(客观之气韵),还是指画家的人品(主观之气韵),“气韵生动”都是观看者(第三者)的感受。元代汤垕(约1250―1310)56汤垕生卒年参见[美]周永昭,〈元代汤垕生平之考证〉,载《故宫博物院院刊》2004年第5 期,第121—158 页。特别强调这一点,他站在观画者的立场去解读气韵,似乎要以第三者的视角来调和客观与主观的对峙:

观画之法,先观气韵,次观笔意、骨法、位置、傅染,然后形似,此六法也。若看山水、梅兰、枯木、奇石、墨花、墨禽等游戯翰墨,高人胜士寄兴写意者,慎不可以形似求之。先观天真,次观笔意,相对忘笔墨之迹,方为得趣。57[元]汤垕,《画鉴》,马采标点注译、邓以蛰校阅,人民美术出版社,1962年,第73 页。

汤垕在上面提到的“写意”和“形似”我们留待后面讨论,他对“气韵”和“天真”的涵义未作解释,只是强调要“先观”。汤垕的“气韵”(不论主观还是客观)是经由画面给观者的感受,而观者的视觉记忆、观看方式和文化背景等等都会影响观看的效果,因为“观众在山水画意义的产生上实际上扮演了与画家一样重要的角色。观众的身份不同,也产生对作品意涵不同的诠释,并积极地参与到整个作品意涵的形塑过程中。”58石守谦,《山鸣谷应:中国山水画和观众的历史》,上海书画出版社,2019年,第2 页。也就是说对同一幅画,不同背景的观众所感受的画中气韵并不相同。

宋元之后,客观和主观这两种“气韵”见解各有支持者。主张气韵乃山水中客观存在者似乎占据多数,王世贞(1526―1590)、李流芳(1575―1629)、唐岱(1673―1752年后)、沈宗骞(约1736―1820)等人在论及气韵时均有类似的表述。59王世贞:“人物以形模为先,气韵超乎其表;山水以气韵为主,形模寓乎其中,乃为合作。”(《弇州四部稿》卷一百五十五,明万历五年(1577)王氏世经堂刻本);李流芳:“烟林雾障,映岱层叠;淡描浓抹,顷刻百态。非董巨妙笔,不足以发其气韵。余在小筑时,呼小桨至堤上,纵步看山,领略最多,然动笔便不似甚矣,气韵之难言也。”(〈两峰罢雾图〉,载《檀园集》卷十一,明崇祯刻本);唐岱:“画山水贵乎气韵。气韵者,非烟云雾霭也,是天地间之真气。凡物无气不生,山气从石内发出,以晴明时望山,其苍茫润泽之气,腾腾欲动,故画山水以气韵为先也。”(《绘事发微》卷一,清乾隆刻本);沈宗骞:“天下之物,本气之所积而成,即如山水,自重岗复岭,以至一木一石,无不有生气贯乎其间,是以繁而不乱,少而不枯,合之则统相联属,分之又各自成形。万物不一状,万变不一相,总之统乎气以呈其活动之趣者,是即所谓势也。论六法者,首曰气韵生动,盖即指此。”(《芥舟学画编》卷二,清乾隆四十六年(1781)沈氏冰壼阁刻本)。他们之中,王世贞乃一代文坛领袖,声华意气笼盖海内,在书画的品评方面亦为当时持牛耳者;李流芳是声誉卓著的“嘉定四先生”之一,驰名画史的文人画家,名列“画中九友”;唐岱则是清初正统画坛的重要成员,王原祁(1642―1715)的得意弟子,被康熙帝(1654―1722)封为“画状元”。他们的观点可视为当时的主流意见,对时人也应具有较大的影响力。至于郭若虚的观点,最著名的支持者当属董其昌了,他在五百年后呼应道:“画家六法,一曰气韵生动。气韵不可学,此生而知之,自有天授。”60[明]董其昌,《容台别集》卷四,明崇祯三年(1630)董庭刻本,叶一。好友陈继儒(1558―1639)也附和曰:“画家气韵,必在生知。”61[明]陈继儒,《妮古录》卷一,明万历绣水沈氏尚白斋刻宝顔堂秘籍本,叶二十四。不过气韵生而知之的观点,即便在董其昌的学生、清初画坛领袖王时敏(1592―1680)那里也未被重视。他在论及黄公望的绘画时说:“凡树枝转折,石面向背,山形分合,扶疏迂回,各尽其态,而远近浓淡,一以皴法运之。故杰构渊思与笔墨气韵相映发于尺幅片楮间。”62[清]王时敏,〈题自画赠何省斋宫允〉,《王奉常书画题跋》卷上,景印文渊阁《四库全书》,第1065 册,第20 页。此段文字就画论画,提到气韵时并未呼应老师“生而知之”的观点,结合前后文意,这里的“笔墨气韵”还是与山水本身相关联。

另外,“气韵生动”后人亦偶作“气运生动”,未知是有意为之,还是传播中产生的讹误。63方闻(1930—2018)认为是有意为之。参见[美]方闻,《中国艺术史九讲》,上海书画出版社,2016年,第160 页。《益州名画录》中已出现此种写法,64《益州名画录》宋刻本今已亡佚,而嘉靖《湖北先正丛书》仿宋本(有景德三年序,避宋讳,国家图书馆藏),乾隆《四库全书》辑入本和清代李调元《函海》本等均作“气运”。宋代之后亦时有采用,例如崇祯年间的《津逮秘书》本《历代名画记》、康熙年间《芥子园画传》等均作“气运生动”。

二 形似

和“气韵”相仿,“形似”一词在早期画史中也并非关乎山水,范景中先生解释说:宋人的形似大体指动植物而言,有时也指人物(因人物强调顾恺之以来的神似,所以说是“有时”),这些对象都是以丹青设色取像,几乎不包括山水。65作者与范景中先生的讨论。在北宋之前,形似是多数画家追求的目标,张彦远就认为:“夫象物必在于形似。”欧阳迥(896―971)也强调形似的重要性:“六法之内,惟形似、气韵二者为先。”66[五代]欧阳炯,〈蜀八卦殿壁画奇异记〉,载于安澜编,《画史丛书》,上海人民美术出版社,1963年,第4 册,第15 页。将形似与气韵并立。这些观点表达了十世纪的人们对绘画形似的重视。

苏轼的一句“论画以形似,见与儿童邻”深得后世文人之共鸣,俨然成为文人绘画的宣言。此句诗通常被理解为:以形似来评论画的好坏,那是和儿童一般见识。然而细品全诗,东坡之本意似应解释为:论画不能只求形似,否则就是和儿童一般见识,作品还要能传神。诗中稍后的句子“边鸾雀写生,赵昌花传神”为后一种解释提供了支持。北宋赵昌(生卒不详)的作品以形似著称,有多首东坡赞扬赵画的诗作传世,此处称其花卉传神,是因为他欣赏那种形神俱备的作品。晁说之(1059―1129)似乎也误解了东坡的意思,他在和苏诗中开头便道:“画写物外形,要物形不改。”颇有与东坡针锋相对之意。五百年后,董其昌试图为二老解围,提出苏诗“元画也”,晁诗“宋画也”。67同注60,第四至五叶。此诗亦有文献记为晁补之所作,但明代文献中多数记为晁说之所作,包括《容台集》。不过,葛立方(?―1164)对“论画以形似,见与儿童邻”的理解可能更接近苏诗的原意,他说:“不以形似,当画何物?曰:非谓画牛作马也,但以气韵为主耳。”68[宋]葛立方,《韵语阳秋》卷十四,上海古籍出版社,1984年,第4 页。此段话的完整表述是:“欧阳文忠公诗云:‘古画画意不画形,按诗写物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。’东坡诗云:‘论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定知非诗人。’或谓:‘二公所论,不以形似,当画何物?’曰:‘非谓画牛作马也,但以气韵为主耳。’”

“形似”一词在《汉语大词典》中的解释是“形式、外观相似”,对绘画来说,可以简单地理解为“造型准确”,即不能“画牛作马”。但当我们阅读两宋文献时,形似的意思却并非这么单纯。南宋邵博(?―1158)有评论赵昌和徐熙(生卒年不详)的一句话:“画花赵昌意在似,徐熙意不在似。”69[宋]邵博,《邵氏闻见后录》卷二十七,明崇祯虞山毛氏汲古阁《津逮秘书》本,叶六。而赵昌“惟于傅彩,旷世无双”70[宋]郭若虚,《图画见闻志》卷四,上海人民美术出版社,1962年,第58 页。,徐熙则“以墨笔画之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出,别有生动之意”71[宋]沈括,《梦溪笔谈》卷十七,金良年点校,中华书局,2015年,第164 页。。赵徐二人(或其画风)的作品,流传至今者分别有台北故宫的《岁朝图》和上海博物馆的《雪竹图》,两幅画作的局部如图18 所展示,它们的主要差异是赵画傅彩,徐画墨笔。若以造型精确、绘法工致的标准衡量,两幅绘画实难分轩轾。《雪竹图》即便不是徐熙亲笔,也应和他的时代与风格相去未远,其虽为水墨,但所绘物象的真实感比之《岁朝图》毫无逊色,不仅画中的竹子十分逼真,画面细致的程度也符合今天对“工笔画”的定义。《雪竹图》画面传递的图像信息很难让观众将其与“徐熙意不在似”和“以墨笔为之,殊草草”等评论联系起来。这让人怀疑古典文献中“形似”的语意和我们今天的理解是否有出入?在回应此问题之前,再来看看宋徽宗赵佶(1082―1135)时官修的《宣和画谱》,其中卷二十讨论墨竹,开篇是〈墨竹叙论〉:

图18 赵昌《岁朝图》(台北故宫藏)局部(是);徐熙《雪竹图》(上海博物馆藏)局部(下)

绘事之求形似,舍丹青朱黄铅粉则失之,是岂知画之贵乎?有笔不在夫丹青朱黄铅粉之工也。故有以淡墨挥扫,整整斜斜,不专于形似而独得于象外者,往往不出于画史而多出于词人墨卿之所作。盖胸中所得固已吞云梦之八九,而文章翰墨形容所不逮,故一寄于毫楮,则拂云而髙寒,傲雪而玉立,与夫招月吟风之状,虽执热使人亟挟纩也。至于布景致思,不盈咫尺,而万里可论,则又岂俗工所能到哉?画墨竹与夫小景,自五代至本朝才得十二人,而五代独得李颇,本朝魏端献王頵、士人文同辈,故知不以着色而专求形似者,世罕其人。72[宋]佚名,《宣和画谱》卷二十,浙江人民美术出版社,2019年,第222 页。

这段论述有三次提到“形似”,我在这三句话下加了横线。第一句话可以这样理解:追求形似的绘画,一旦不用色彩,形似则随之失去;第二句:以淡墨挥扫来作画,工整和率意相间,不专注于形似而获意于图像之外;第三句:不以着色来追求形似的画家,世间罕见。前两句话在形似与色彩之间建立了一个逻辑关系:无色彩则失形似;墨笔绘画是不重形似。第三句对这种逻辑关系再次确认。《宣和画谱》评论文同的墨竹是“托物寓兴,则见于水墨之戏”。今天我们读到“整整斜斜,不专于形似”的“水墨之戏”这样的文字时,一定会认为其描述的画面更接近倪瓒(1301―1374)那种“逸笔草草”“聊以写胸中逸气”的墨竹(图19.1),而不会想到是文同的墨竹(图19.2)。文氏墨竹其实描绘了很多竹子的细节,用今天的标准衡量,它也许更接近工笔画。

图19 倪瓒《墨竹图》(台北故宫藏)局部(上);文同《墨竹图》(台北故宫藏)局部(下)

以上列举图像中的信息结合援引的两宋文献,不得不让人推出这样的结论:在宋人的语境中,多数情况下“形似”包含色彩的意思在内。73当然,“形式、外观相似”也是“形似”的一个必要条件。所以宋人所说的形似,应该包括“造型准确”“工笔”和“设色”三重意思。如此一来我们就不会奇怪,墨笔绘画虽然也是工笔,却因为没有设色,被形容成“挥扫”和“殊草草”的“水墨之戏”。

“形似”原典语义中的“工笔”和“设色”何时开始被淡化,并逐渐演变成单一的“造型准确”,本文无意深究。但在倪瓒那里,这种演变已然发生。他宣称“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”74[元]倪瓒,〈答张藻仲书〉,《清秘阁遗稿》卷十三,明万历十九年(1591)刻本,叶一。。结合他关于画竹的主张:“余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非、叶之繁与疏、枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何。”75[元]倪瓒,〈书画竹〉,《云林诗集》附录,明天顺四年(1460)蹇曦刻本,叶五。可见他的“不求形似”是在说“画牛作马”这件事情,并未牵扯“设色”和“工笔”。话虽如此,云林早年学画也是求形似于大自然的:“我初学挥染,见物皆画似。郊行及城游,物物归画笥。”76[元]倪瓒,〈为方厓画山就题〉,《云林诗集》卷一,明天顺四年(1460)蹇曦刻本,叶二。他的墨竹比之徐熙和文同的作品,是“逸笔草草”,但一眼望去便知是竹,不会误作麻、芦。云林“不求形似”之意恐怕更多的是一种修辞,这不影响他准确地“挥扫”竹子的形状和姿态,即“造型准确”。总之,阅读画史文献需参照相关的图像方能准确理解原典的本意。

明清两代,“形似”的涵义已基本演变成仅含有“造型准确”的意思。例如:“坡公论画,不取形似。则临摹古迹,尺尺寸寸而求其肖者,要非得画之真。”77[清]王时敏,〈题自画册〉,《王奉常书画题跋》卷上,第24 页。这是王时敏关于山水画的跋语,其对苏诗中“形似”的理解也仅限于造型准确——“尺尺寸寸而求其肖者”。乾隆时的花鸟画巨匠邹一桂毕生追求形神俱似,画史称其为“恽南田后仅见”78[清]张庚,《国朝画征录》续录卷下,清乾隆四年(1739)刻本,叶二。。他对“形似”的理解也与王时敏一致,只不过他对绘画不求形似持批判态度:

东坡诗“论画以形似,见与儿童邻;作诗必此诗,定知非诗人”,此论诗则可,论画则不可,未有形不似而反得其神者。此老不能工画,故以此自文,犹云“胜固欣然,败亦可喜”,“空钩意钓,岂在鲂鲤”,亦以不能奕,故作此禅语耳。又谓写真在目与颧肖,则余无不肖,亦非的论。唐白居易谓“画无常工,以似为工;学无常师,以真为师”,宋郭熙亦曰“诗是无形画,画是有形诗”,而东坡乃以形似为非,直谓之门外人可也。79参见同注20,叶五。

“未有形不似而反得其神者”一句,强调神似只能建立在形似之上。其实,东坡论画的本意何尝不是如此,邹一桂近乎嘲讽的批评实在是冤枉了他。总之,明清谈及“形似”已与唐宋时不复相同,在多数情况下只是“造型准确”之意。

三 写意

在画史中与“形似”相对的一个词是“写意”。“意”在画史中的涵义颇为复杂,《历代名画记》中的“意存笔先,画尽意在”“书画之艺,皆须意气而成”等语,其中的“意”通常理解为画家主观之“意”。再看《林泉高致》在谈到学画山水时的说法:“身即山川而取之,则山水之意度见矣。”“盖画山:高者、下者、大者、小者,盎晬向背,颠顶朝揖,其体浑然相应,则山之美意足矣。”此处“山水之意”和“山之美意”又是指大自然的客观之“意”。有时“意”的出现似乎亦客亦主,难以强加区别。因此还有第三种解释:自然之美意融合画家之心意。例如,沈括(1030―1094)记载:“予家所藏摩诘画《袁安卧雪图》有雪中芭蕉,此乃得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”80同注71,第160 页。其中“意到便成”当是画家主观之“意”,而“迥得天意”则指客观之“意”,王维融合二者画出雪中芭蕉。他的追随者张璪(生卒年不详)说“外师造化,中得心源”,正可以用来形容此画。

画史中“写意”一词滥觞于元代,81也有一种观点认为,“写意”由北宋刘道醇(生卒不详)在《圣朝名画评》(卷三)中首先使用:“虽蔬菜茎苗亦入图写意出古人之外。”这句话有两种断法:(1)“虽蔬菜茎苗亦入图写,意出古人之外”;(2)“虽蔬菜茎苗亦入图,写意出古人之外”。经与范景中、白谦慎等学者讨论后,大家一致认为(1)的断法更合适。“写”字隐含了用墨的意思,故写意画通常指墨笔的创作。82石守谦,《元代绘画理论之研究》,台湾大学历史研究所(中国艺术史组),1977年6月。汤垕是写意画的鼓吹者之一,他特别强调绘画的书写性:

画梅谓之写梅,画竹谓之写竹,画兰谓之写兰,何哉?盖花之至清者,画之当以意写,不在形似耳。陈去非诗云,“意足不求颜色似,前身相马九方皋”,其斯之谓欤。83同注56,第70 页。

前文我们还引用过他类似的观点:“高人胜士寄兴写意者,慎不可以形似求之。”他又评论东坡的墨竹“大抵写意,不求形似”。可以看到,汤垕在提及“写意”时,往往将“形似”与之对立,并以陈与义(1090―1139)的两句咏墨梅诗总括他对写意的诠释。“颜色似”即是将颜色付之形似,和我们理解形似包含设色是一致的。上句大意是,画意充分就不必追求颜色形似。下句是对“意”的解释:(创作写意画)尤如同九方皋相马一样。据传九方皋相马,“若皋之所观,天机也,得其精而忘其粗,在其内而忘其外”84[周]列御寇,《列子》卷八,陈明校点,上海古籍出版社,2014年,第227 页。。依此理解,汤垕说的写意是要呈现所画对象的“天机”,也就是客观之意(非画家胸中之意)。汤垕文中“形似”和“写意”的关系,可以和东坡提出的“常形”和“常理”对比来看:

余尝论画,以为人禽宫室器用,皆有常形,至于山石竹木、水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全;若常理之不当,则举废之矣。85同注25,第367 页。

这里的“常形”就是“形似”的形,“常理”则可以理解为“写意”中的意。祝允明用“万物之理”来呼应东坡的“常理”,进一步说明写意是写物之生意,写造化之妙:

绘事不难于写形,而难于得意,得其意而点出之,则万物之理,挽于尺素间矣,不甚难哉! 或:草木无情,岂有意哉?不知天地间,物物有一种生意,造化之妙,勃如荡如,不可形容也。我朝寓意其间不下数人耳,莫得其意,而失之板。86祝允明跋沈周《佳果图》卷,参见[清]李佐贤辑,《书画鉴影》卷六,清同治十年(1871)利津李氏刻本,叶十五。

凡此种种,说明“写意”实际上是写自然景物的客观之意,是将“形似”中的“设色”和“工笔”舍去,仅保留“造型准确”。而要达到“造型准确”就要明白物之“常理”,如九方皋相马,“所观天机也”。译成今天的表述就是:写意是略去自然景物中的繁缛细节,提取、归纳出自然景物中基本的、结构性的特征,并用笔墨将其准确、形象地呈现出来。景物之特征如同人兽之骨骼,虽然肌肤皮毛不存,却能反映人兽的结构和比例。这种“写意”画法受到文人高度赞赏之重要理由,恐怕是因为提取结构性特征是一种基于知识的脑力劳动(文人),是儒家所推崇的“格物致知”,而描摹景物细节几乎是一种纯粹基于技巧的体力劳动(画工)。当然,主张写胸中之意的画家在画史中也代不乏人,十七世纪之后这种观点尤其在文人画家中流行,以致高居翰(1926―2014)得出这样的结论:写意是中国晚期绘画衰落的原因之一。87同注6,第81—89 页。

综上所述,唐宋原典中“气韵”和“写意”分别具有客观之气韵和写客观之意的涵义,本文在使用这两个词时,其意亦如是。至于原典中“形似”一词,除了有“造型准确”之意,还有“工笔”和“设色”的意思,本文在使用“形似”时也同样含有这三重意思。