丢勒的学徒期和早期游学年代,1484—1495(下)*

2021-11-25欧文潘诺夫斯基

[美]欧文·潘诺夫斯基

工匠师傅显然需要为生计而工作,而丢勒的木版画设计天赋早在1492年就被人们所发现,这是有案可查的。不过,由于在他回纽伦堡之前,只有一幅木版画归于他所作是有文献根据的,所以其他作品的归属就引起了争论,几乎可以与关于homoiousios[实质相似]一词中的“i”[希腊字母iota]的著名争论相比。1译者注:著名的争论指的是公元325年的第一次尼西亚公会议就homoousios(古希腊语:ὁμοούσιος) 和homoiousios 这两个词进行的辩论。Homoousios 一词的意思是“相同之物”[same substance],而homoiousios 是“相似之物”[similar substance]。此次会议确定了圣父、圣子和圣灵是同一的[homoousious]。请注意,homoousios 和homoiousios 这两个词只相差一个“i”(即希腊字母iota)。英语中有习语“differ not by on iota”,指完全一致,正来源于此。

这件无可置疑的证据是一块署有完整铭文“来自纽伦堡的阿尔布雷希特·丢勒”[Albrecht Dürer von Nörmergk]的木刻版,这块版曾用于已经提过的1492年8月8日在巴塞尔出版的凯斯勒[Nicolaus Kessler]的《圣哲罗姆书信集》[Epistolare beati Hieronymi]扉页(图1)。它表现的是圣哲罗姆在他的书房里,正护理着一头聪明的,如卷毛狗一般的狮子的爪子。其构图似乎源自科贝格的《圣徒生平》(fol.CLXXIIII)中的一幅木版画,那幅作品又可追溯到该世纪上半叶的早期佛兰德斯范本。但丢勒在回溯这些发展阶段时,好像更接近于那些古色古香的原型而非1488年的那幅木版画。按照静物画样式展现出的物件,是依据杨·凡·艾克[Jan van Eyck]、弗莱马尔大师[the Master of Flémalle]和他们的直接追随者们设定的范例挑选的,而圣徒本人密实的、块状的外形与长鼻梁的脸型也许会让巴塞尔公众想起康拉德·维茨[Conard Witz],他是该城昔日最伟大的画家,可以被称作德国的弗莱马尔大师。将圣哲罗姆翻译的《创世纪》[GenesisI,1]拉丁译本与希伯来文原典和希腊文《旧约全书》[Septuagint]中的相关章节并置,这个不寻常的主意可能来自有学问的建议者,他一定提供了希腊文与希伯来文印字的样板。不过,图形风格是丢勒自己的。“乌尔姆式”风格的简洁和沃尔格穆特的错觉主义已融为一体,前者可以清楚地从对城市景观的处理中辨别出来,后者可以从交叉影线自由使用、大胆的明暗对比[chiaroscuro]效果(壁龛中的阴影)以及努力强调天鹅绒垫子的触觉值中观察到。这件作品的绝大部分对刻工的要求显然过高,但刻工并没有完全毁掉丢勒的风格成就:线条的动态特性依然保持下来,甚至赋予床单和窗帘这样无生命的物件以生气。

图1 Dürer,Albrecht.St.Jerome in His Study.Title-page for Epistolare beati Hieronymi,Basel,2nd edn.1492.Woodcut.19.5 cm × 14.0 cm.Basel,Öffentliche Kunstsammlung,Kupferstichkabinett

凯斯勒的第一版《书信集》(于1489年出版,是由1492年版的同一家出版商出版,其他各方面也都一致)还没有配上插图扉页。丢勒的木版画经过拷贝,不仅用于1497年出版的巴塞尔第三版的圣哲罗姆书信集,也用于之后里昂出版的1507年、1508年和1513年的各个版本。不仅如此,某位有经验的本地画师,在必须为阿默巴赫[Amerbach]于1492年下半年出版的圣安布罗斯[St.Ambrose]的“作品集”[Opera]提供扉页木版画时,也大量借用了丢勒《圣哲罗姆》的画法(图2)。

图2 Anonymous Basel Master.Saint Ambrose in His Study.1492.Woodcut.28.6 cm × 16.8 cm.The Metropolitan Museum of Art

这就表明了,首先,丢勒尽管年纪轻轻,但一定给凯斯勒留下了特别的印象,在这个来自纽伦堡的年轻人出现之前,凯斯勒显然没有想到给他的新版《书信集》加上一幅扉页木版画;其次,丢勒的《圣哲罗姆》被证明是极其罕见的成功之作。在此情形之下,很难想象丢勒在回到家乡立业之前没有设计过其他木版画。这就如同一位才华横溢的年轻钢琴家在一场轰动一时的初次登台表演后,销声匿迹了四五年一样,不太可能发生。用古斯塔夫·保利[Gustav Pauli]的话来说,与其问:“丢勒在《圣哲罗姆》和《启示录》之间是否创作过木版画?”不如问:“哪些是丢勒在《圣哲罗姆》和《启示录》之间创作的木版画?”

这些木版画当然必须满足若干条件。首先,它们必须制作于巴塞尔或斯特拉斯堡,并且必须是在1492年至1494年之间制作的;其次,它们的风格必须与这些城市中同时代的其他作品有所不同,随着丢勒的到来而出现,随着他的离开而消失,除非是受他影响的作品(例如弗特[Michael Furter]1500年出版的美多迪乌斯[Methodius]的《启示录》[Revelationes]中的插图);第三,它们必须符合丢勒的成长阶段。它们不仅必须与《圣哲罗姆》和同时期其他经鉴定为真迹的作品相一致,其中包含的风格元素和母题也必须在丢勒之后的作品中再次出现,并可以归因于他早期的教育。当作为对1496年至1498年的木版画和雕刻铜版画的某种程度上的预示之时,它们必须反映出丢勒早先艺术生涯的特色,即对于各种影响的奇特综合:《家庭之书》画师和施恩告尔的风格叠加于纽伦堡的木版画设计训练之上,而木版画设计训练则意味着他既精通沃尔格穆特作坊的那种图画式的开阔手法,又熟悉那批“乌尔姆式”作品的那种警句般的干脆利落风格。

除了一些真伪存疑或在艺术上不太重要的孤例之外(如导论中提到的斯特拉斯堡的弥撒书中的木版画),丢勒的贡献可在三件1492/1493年于巴塞尔准备的出版物中见出。

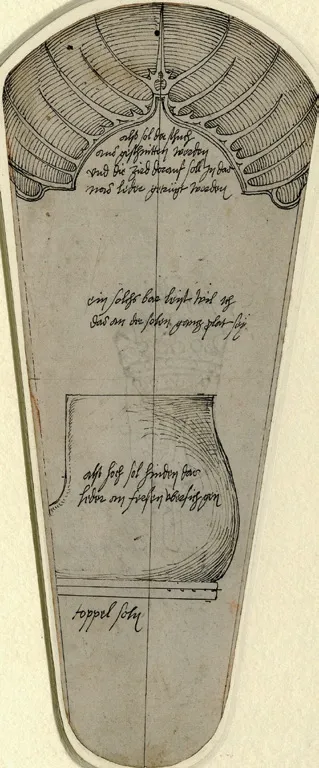

第一件是一本由阿默巴赫[Johannes Amerbach]计划的《泰伦提乌斯喜剧集》[the Comedies of Terence]豪华插图版,正是他出版的那本圣安布罗斯版本的扉页相当清楚地显示出丢勒的《圣哲罗姆》的影响。这本巴塞尔的《泰伦提乌斯集》从未问世,因为一部竞争性的出版物出乎意料地抢先于1493年在里昂面世。不过已准备了近150 幅插图,其中139 幅流传了下来:大部分是白底木版上的蘸水笔素描,甚至刻工的刀还没碰过;有一些已刻过(在丢勒离开之后);还有一些是用已刻好但已佚失的版子印出的版画(图3)。

确定丢勒在这个大型项目中个人所分担的工作是非常困难的。制作插图的工作需要大量几乎一样的布景和小人像。这些小人像得重复、反转或前后转向,在姿态与手势上只做细微变化;和沃尔特·迪斯尼的工作室一样,这显然是由一些次级绘图员完成。完成版可能刻制于丢勒离开巴塞尔很久之后,品质异常粗劣,几乎掩盖了原图样的风格。由于制作条件的限制,原图样本身最终无法和平常的蘸水笔素描稿相比。图样稿必须画在涂白的木板而非纸张上,不得作任何修改以免刻工误解,造型也必须由相对示意性的线条构成。即使木版上的最终图样是由“创意者”[inventor]本人所作,也必定是以有几分机械的方式拷贝自一幅精致的预备素描,设计者必须时时想着刻工在媒介上是否能实现其效果,这点也加重了作品干巴巴的和无个性的效果。因此,即使在未刻的木版上的“原初”图样,也只能被视为画师自己的拷贝本——更确切的说是“自动描摹本”[auto-tracings]——相比于出自同一位大师之手的信笔所画的蘸水笔素描,这些图样自动略逊一筹。藏于大都会博物馆的老勃鲁盖尔[Bruegel]的《摩普索斯和尼萨》[Mopsus and Nisa]刻版曾受到怀疑,就是因为它不同于画家的其他素描,尽管可以预料1560年前后安特卫普刻工的水平比1492年巴塞尔的刻工高得多。因此不能毫无保留地用“真迹”[authenticity]这个词来描述《泰伦提乌斯集》一书中的图画。不过,这组作品的风格既不可能源自本土资源,也不可能来自其他任何明确的传统,更不会源自1486年乌尔姆的《泰伦提乌斯集》。它是施恩告尔和《家庭之书》画师的风格与沃尔格穆特和“乌尔姆式”风格特殊混合的产物,是丢勒早期作品所特有的风格。丢勒必定被视为一组绘图师的灵魂人物,他为他们提供一定数量的基本图案以供描摹、拷贝、变化并以不同的组合转移到刻版上。此外,他似乎还直接在版上制作数量有限的图样,部分是为了给他的同事建立标准,部分是为了替换特别不满意的作品,这也是很久之后他监制马克西米连[Maximilian]的《凯旋门》[Triumphal Arch]时的一个习惯(图3 与图4,值得注意的是图4 中优雅年轻的“庞菲勒斯”[Pamphilus]再次出现在《启示录》的一页上)。

图3 Dürer,Albrecht.Portrait of Terence(Auto-Tracing).1492/93.Woodcut.8.9 cm × 14.3 cm.Basel,Oeffentliche Kunstsammlung

图4 Dürer,Albrecht.Illustration of Terence,“Andria”(Auto-Tracing).1492/93.Woodcut.8.9 cm × 14.3 cm.Basel,Oeffentliche Kunstsammlung

除了(相当有限的)艺术价值外,这套《泰伦提乌斯集》的有趣之处还在于它说明了丢勒与人文主义者圈子的早期接触。众所周知,我们仍保留着一打加洛林王朝和中世纪早期的《泰伦提乌斯集》手抄本,其插图直接仿自一本古典原型,其中最近样本的年代为12世纪末。在中断了仅仅两百多年之后,喜剧集的插图就又恢复了,并且是基于一个完全现代的基础。无论是1407/1408年的公爵版《泰伦提乌斯集》[Térence des Ducs],还是马丁·古热版《泰伦提乌斯集》[Terence of Martin Gouge],以及1486年的乌尔姆的《泰伦提乌斯集》,都没有显示出任何古典影响的痕迹。巴塞尔的这套《泰伦提乌斯集》是恢复古典传统的首次谨慎的尝试,不仅体现在图的版式设计与人物的相对尺寸上,也体现在一些特定的母题上。丢勒肯定获得了一个利用加洛林手抄本的机会,并以此参与了一个独具特色的人文主义实验。与1496年的斯特拉斯堡的《泰伦提乌斯集》[Strassburg Terence]的木版画相比,在这唯一一幅整页木版画中所表现的古罗马剧场,也几乎具备了考古学的正确性。

丢勒参与插图的第二件出版物是斯泰恩[Marquart von Steyn]的《塔之骑士,虔诚的后世的模范》[Ritter vom Turn von den Exempeln der Gottsforcht und Erberkeit]由弗特于1493年出版(图5、图6)。这位德拉图-朗德里的骑士[The Chevalier de la Tour-Landry]在1370/1371年创作了原文为法语的《教导女儿的书》[pour l’enseignement de ses filles],他是一位和善、坦率和有人情味的父亲。他成功增进了女儿们的心智与道德,其方法是在广为人知的罪有应得的不幸事例(如人类的堕落[Fall of Man]、参孙和德莉拉[Samson and Delilah]、索多玛和蛾摩拉的命运[the fate of Sodom and Gomorrha])中点缀一些有趣的故事,例如一位絮叨的女人在教堂说得太多,以至魔鬼不得不用牙反复地拉扯羊皮纸才能把她的话都记在上面;或一位虚荣的女士太频繁地照镜子,在镜中看到的不是自己漂亮的脸蛋而是恶魔的后腿。

图5 Dürer,Albrecht.The Death of the Hard-Hearted Lady,from the Ritter vom Turn.1493.Woodcut.10.8 cm × 10.8 cm.Basel,fol.E3v

图6 Dürer,Albrecht.Destruction of Sodom and Gomorrha,from the Ritter vom Turn.1493.Woodcut.10.8 cm × 10.8 cm.Basel,fol.B6

《塔之骑士》中有45 幅木版画(它们在面世两年后就被仔细复制了),其中五分之四可归在丢勒名下。此处仅指出一两处细节:《硬心肠夫人之死》[Death of the Hard-Hearted Lady]中的夫人溺爱宠物,但对穷人却很无情,在临终的卧榻上两只小黑狗还在舔着她,此画中的床罩和窗帘与木版画《圣哲罗姆》中的衣饰十分相似;而她绝望的丈夫也被表现得令人赞叹,难以相信这除了丢勒还能归为哪位艺术家(图5)。风景中处处带有丢勒的印记,《索多玛和蛾摩拉的毁灭》[the Destruction of Sodom and Gomorrha](图6)中两座城市的风格和结构几乎与《浴室》[Bath-House](图7)、《参孙手撕狮子》[Samson rending the Lion]与《圣凯瑟琳的殉教》[Martyrdom of St.Catharine](图8)这些木版画中的城堡如出一辙;而另一方面,它们与沃尔格穆特的《葡萄牙》[Portugalia](图9)之类版画中建筑的相似性,证明了它们的纽伦堡血统。同样,《索多玛和蛾摩拉的毁灭》这幅木版画中的“硫磺和烈火”[brimstone and fire]——无法想象其中没用《纽伦堡编年史》中《末日审判》[Last Judgment]的错觉手法——预示出对火焰和爆炸的诠释手法,正如之后在《启示录》以及《圣凯瑟琳的殉教》中可见到的那样。

图7 Dürer,Albrecht.The Bath House.1496.38.7 cm × 28.1 cm.The Metropolitan Museum of Art(左)

图8 Dürer,Albrecht.The Martyrdom of Saint Catherine of Alexandria.1496.39.2 cm × 28.7 cm.The Metropolitan Museum of Art(右)

图9 Wolgemut,Michael (Shop).“Portugalia”,from the Nuremberg Chronicle.1493.Woodcut

《塔之骑士》中可归于丢勒所作的那些木版画在风格上显出一些不同,是由于刻工间个体的差异。他们之中有一位,显然和《圣哲罗姆》的刻工一样技术娴熟,但有些机械。从技术的角度看,其他木版画则相当平庸。不过,其中一些是以对设计者意图的透彻理解来刻的,表现出对塑形值的强烈感受力,以至丢勒被认为亲自操刀——至少这是一种合理的推测。出版是按照计划表来进行的,丢勒本来希望为刻版设立一套标准,和图样一样。

第三套作品也有类似的情况,从中可以发现丢勒早期的木版画:塞巴斯蒂安·布兰特[Sebastien Brant]的《愚人船》[Narrenschyff](图10)。这套作品由有趣的绅士出版商奥尔佩[Johann Bergmann von Olpe]于1494年在巴塞尔出版,他也曾经以某种神秘的方式参与了《塔之骑士》的出版。在《愚人船》中,我们也可以观察到“《圣哲罗姆》刻工”那种平滑的规则性与那些被人当作丢勒本人的其他刻工的活力之间的对比。不过,《塔之骑士》中非丢勒设计的木版画只占整个系列很小一部分,且即使是这一小部分也显示出丢勒的影响,所以整套版画给人的总体印象相当一致。另一方面,在《愚人船》中,整套版画的三分之二(包含100 多幅不同的图画)都感觉和丢勒没什么关系,且图样与刻版水平都较差。这些较差的版画中只有一些署有1494年。它们明显是制作于丢勒离开巴塞尔之后,因此这可以视为以下假设的间接证据:他曾对其他一些版画负责。

图10 Dürer,Albrecht.The illustration from Das Narrenschyff.1495.Woodcut.16.4 cm × 10.5 cm.Basel,Oeffentliche Kunstsammlung

《愚人船》和《塔之骑士》一样是一部道德化的著作,尽管声称是诗歌体,却完全散文化了。当德拉图骑士以一位优雅的老绅士的老练智慧观察世间的愚蠢之时,布兰特以那个著名人物的精神对这愚蠢进行抨击,那个人物曾对妻子说:“除了我和你整个世界都疯了,甚至连你也是个小怪人。”[The whole world is crazy except me and thee,and even thee is a little queer.]2译者注:根据此处的引文,“著名人物”指的应该是被称为空想社会主义者的罗伯特·欧文[Robert Owen,1771-1858]。在布兰特眼里,一些无害的小毛病并不比七宗罪好到哪里去,如收集书籍、信仰占星术,或一些讨喜的缺点,如办事拖沓或莫名其妙的自负;甚至那些帮助邻人先于自助的人都是“愚人”。

无论如何,布兰特对世间普遍事物所持有的这种自以为是的粗鲁态度,使他的书成为反映人类生活的一面非常完整的镜子,而且他的隐喻具有如画式的特色,这对插图师而言是一大幸事。画师可以把布兰特笔下欠考虑的利他主义的首要例子(“愚人”自家烧起来了还要去扑灭邻居家的火)阐发成一场惊人的大火灾(图11);他可以通过比较轻信的灵魂与“鹅与母猪的头脑”,画出一幅可爱的乡村风俗画习作(图12)。

图11 Dürer,Albrecht.Fool Putting Out His Neighbor's Fire Instead of His Own,from Sebastian Brant,Das Narrenschyff.1494.Woodcut.11.7 cm × 8.6 cm.Basel,fol.i8v(左)

图12 Dürer,Albrecht.Fool Addressing Geese and Swine,from Sebastian Brant,Das Narrenschyff.1494.Woodcut.11.7 cm × 8.6 cm.Basel,fol.c3v(中)

这两幅木版画也用于说明《愚人船》中完成度更高的插图与经验证确为丢勒的作品之间的一些联系点。大火灾场景中的火焰使人联想到之前提过的《塔之骑士》中《索多玛和蛾摩拉的毁灭》的相关例子;从左边屋后向前喷出的那片火焰也预示出《巴比伦大淫妇》[TheBabylonian Whore](图13)和《拿着无底坑钥匙的天使》[Angel with the Key of the Bottomless Pit](图14)中地狱烈焰的突然爆发;那位爱帮忙的愚人从桶中倒出的水流,和《天启妇人》[Apocalyptic Woman](图15)中“巨蛇口中吐出的”水流一样分裂成小菱形。农家庭院的场景显然预示着雕刻铜版画《回头浪子》[The Prodigal Son](图16;注意那个将树干对半剖开制成的原始食槽再次出现),而鹅脖子剧烈弯曲的曲线,若可以以小比大的话[si parva licet componere magnis],则预示着《有两角如同羔羊的兽》[Beast with two Horns like a Lamb](图17)中的七头龙。此处不可能堆积更多的类比,再举一例就够了,它特别有趣,因为将对一件未来作品的预示与对一件过去不久的作品的回忆结合在一起:一幅讽刺占星术的支持者的木版画(图18)。其中的愚人是一幅大约1497年的雕刻铜版画中农民的前身(图19,而他同伴的装束几乎复制了蘸水笔素描《散步》——前面曾作为1492年的一件有意义的作品提到过——中那位年轻女子的服装(图20)。

图13 Dürer,Albrecht.The Babylonian Whore,from The Apocalypse.1498.Woodcut.39.5 cm × 28.6 cm.The Metropolitan Museum of Art(右)

图14 Dürer,Albrecht.Angel with the Key of the Bottomless Pit,from The Apocalypse.1498.Woodcut.39.5 cm × 28.6 cm.The Metropolitan Museum of Art

图15 Dürer,Albrecht.Apocalyptic Woman,from The Apocalypse.1498.Woodcut.39.5 cm × 28.6 cm.The Metropolitan Museum of Art

图16 Dürer,Albrecht.The Prodigal Son.1496.Engraving.24.3 cm × 18.7 cm.The Metropolitan Museum of Art

图17 Dürer,Albrecht.Beast with two Horns like a Lamb,from The Apocalypse.1498.Woodcut.39.5 cm × 28.6 cm.The Metropolitan Museum of Art

图18 Dürer,Albrecht.The Folly of Astrology,from Sebastian Brant,Das Narrenschyff.1494.11.7 cm × 8.6 cm.Woodcut.Basel,fol.l1v(左)

图19 Dürer,Albrecht.Rustic Couple.1497/98.Engraving.10.7 cm × 7.6 cm.Private Collection(中)

图20 Dürer,Albrecht.Young Couple Taking a Walk (“Promenade” or Das Liebespaar).1492-1494.Pen drawing.25.8 cm × 19.1 cm.Hamburg,Kunsthalle(右)

尽管巴塞尔具有人文主义的氛围,但丢勒对文艺复兴艺术产生兴趣却是在纽伦堡。在纽伦堡,和在德国其他地方一样,对古代复兴的一般回应通常涉及的是文学和学术而非视觉与审美。一件古典雕塑的发现,在意大利唤起的是对这件作品的表现力、美与生气的热情评论;在德国引起的是纯古物性质的讨论。铭文比图像更吸引人,而图像为人赞赏是作为图像志谜题和历史信息来源而非艺术作品。不过,皮克海默[Pirckheimer]拥有一批重要的希腊与罗马硬币收藏品(他本人主要将这些藏品用于撰写一篇比较古典与现代货币购买力的论文),而且,《纽伦堡编年史》的作者舍德尔尽管对形式价值不敏感,但也像对待文本一样坚持不懈地收集与复制图画。他拥有一本完整的“古代”之书,其中古典文物的素描部分是他自己画的,部分是沃尔格穆特的一名学徒画的,当地艺术家可能正是通过他第一次熟悉了15世纪风格的原始样本。《编年史》中包含一些复制自意大利范本的地形插图,甚至还有一幅穆罕默德的肖像,仿自皮萨内洛[Pisanello]为拜占庭皇帝约翰内斯七世·帕里奥洛加斯[Johannes VII Palaeologus]设计的纪念章。

当丢勒从他的学徒旅行归来,他发现沃尔格穆特的作坊正忙于为一套从未出版的出版物准备一系列木版画;除了各式各样中世纪来源的寓意主题之外,其中还包括威尼斯版彼特拉克《凯旋集》[Triumphs]的复制品,以及一套意大利雕版纸牌,即“塔罗奇”[Tarocchi]。这种牌以游戏的方式反映出宇宙的等级秩序,包含对哲学概念的拟人化,如德行[Virtues]、技艺[Arts]、缪斯[Muses]、行星[Planets]、人的阶层[Estates of Men]等等。丢勒也开始对这本如万花筒般的百科全书感兴趣,并按照他自己的样式复制了这套意大利版画。比较他的仿作与沃尔格穆特作坊制作的仿作,确实颇具启发。在此仅举一例:在沃尔格穆特的木版画中表示哲学拟人化形象的密涅瓦[Minerva]看起来更像晚期哥特式纹章中的“护盾者”[supporter]而非一位古典女神。人像处于一片富饶的北方风景之前,有点像《纽伦堡编年史》中的风景。直立的长矛——意在与人物的弹性曲线形成最鲜明的对比——是斜放的,而曲线本身则被平展为一条下垂的垂直线。人物姿态的弹性被一只脚的缺失和另一只脚别扭的变形所破坏。腿的造型被沉重的衣饰遮盖,飘动的裙子拖在地上,这是很典型的15世纪趣味(图21)。丢勒的仿作,与沃尔格穆特的版画恰属同一时期,展现的是对文艺复兴特征最敏锐的理解(图22)。他尊重人物雕像般的孤立感,并且不仅保留了动态品质,实际上还有所加强。他让盾和矛都处于垂直状态。使轮廓线有生气,加强缎带的运动(这在沃尔格穆特的版画中完全被省略了),并使向后扭头的表情戏剧化了。

图21 Wolgemut,Michael.Philosophy.Woodcut.Copied from the “Tarocchi”Series.

图22 Dürer,Albrecht.Philosophy.1494/95.Drawing.19.04 cm × 30.48 cm.Copied from the “Tarocchi”Series.The British Museum

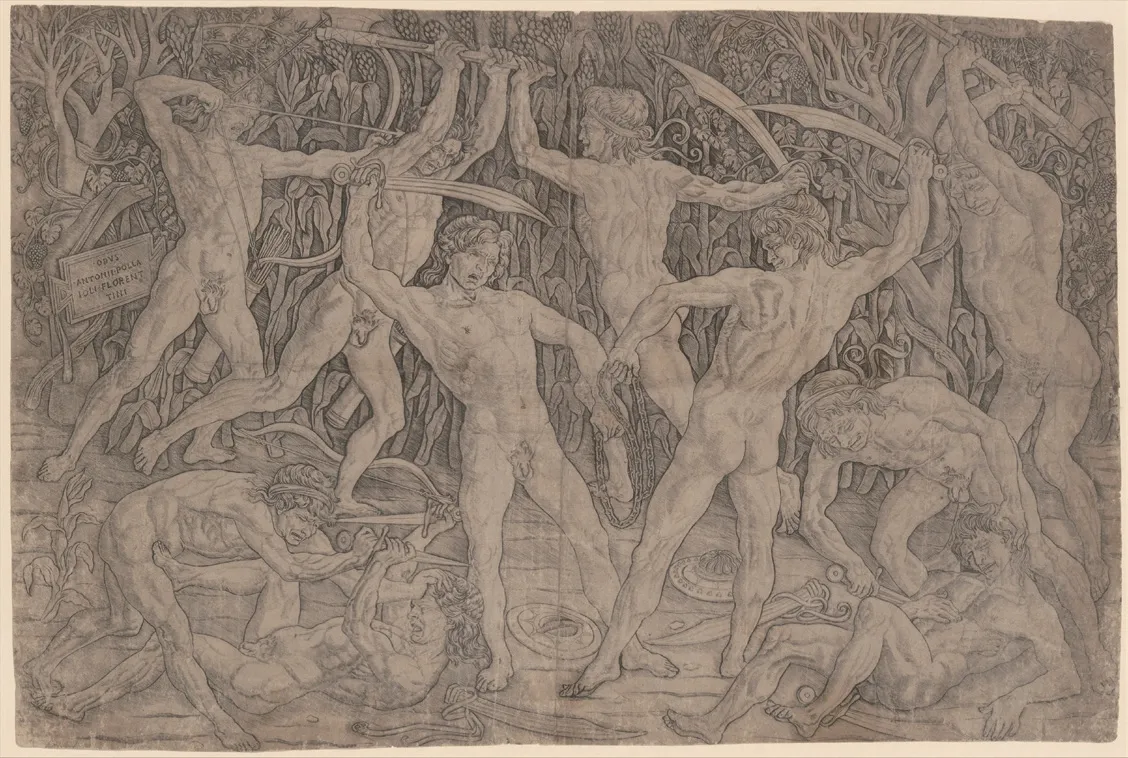

对1460年前后费拉拉的一位佚名雕版家的作品做出“改进”似乎比较容易。但即使遇上的是天才,丢勒也能赋予模仿对象以生气。他于1494年临摹了几幅曼泰尼亚[Mantegna]神话题材的雕刻铜版画;有两幅素描保存下来,一幅临的是《海神之战》[Battle of Sea Gods],另一幅是《酒神崇拜者与西勒诺斯》[Bacchanal with Silenus](图23、图24),第三幅(临《大酒桶旁的酒徒》[Bacchanal by the Vat])的存在可以通过丢勒后来相似的作品来推断。这些仿作中的轮廓线直接描摹自原作;只有形体塑造是徒手画的。不过,即使是尽量机械地临摹轮廓,丢勒在不经意间也增强了它们的图形能量。为了塑造出立体感,他将曼泰尼亚示意性的平行线替换成一种由曲线和强烈的、逗号形状的钩线组成的图案,赋予形体以勃勃生气(图23 和图25)。

图23 Dürer,Albrecht.Battle of the Sea Gods (after Mantegna).1494.Pen and ink.28.9 cm × 38.1 cm.Vienna,Albertina

图24 Dürer,Albrecht.Bacchanal with Silenus (after Mantegna).1494.Pen and ink.29.8cm × 43.3 cm.Vienna,Albertina

图25 Andrea Mantegna.The Battle of the Sea Gods.1485-1488.Engraving.28.6 cm × 37.5 cm.The Metropolitan Museum of Art

还有一幅也作于1494年,同样具有曼泰尼亚式特色的素描,再现的是依据奥维德版的《俄耳甫斯之死》[Death of Orpheus],展现了这位大歌手由于将鸡奸恶行引入其国度而如何被色雷斯女人们杀死的场面(图26)。在北方艺术中,早期表现这个事件的插图描绘了惩罚以及罪恶(而丢勒仅仅用了一句直白的题词来表示)。但是,1484年芒雄的《洁本奥维德》中的木版画(图27)这样的一幅图画,因缺乏丰富的表情和戏剧性的集中力,给我们的感觉几乎是滑稽的,丢勒的素描完成于仅仅十年之后,已具备古典悲剧的力量。这幅木版画图解了叠加于激怒与残酷的故事上的一个复杂的道德寓意,俄耳甫斯出现了两次:拥抱着一个“少男”[damoiseau],以及僵硬地躺在地上,巨蛇已经咬噬他的头,他的里拉琴浮在赫布鲁斯[Hebrus]河上。布鲁日中产阶级[bourgeoises]打扮的色雷斯妇女们还在笨拙地朝他尸体扔石头。在丢勒的素描中这场景是根据古典程式来诠释的,而曼泰尼亚在曼图亚[Mantua]婚礼厅[Camera degli Sposi]的湿壁画中已恢复了这种古典程式——几年前正是在此处上演了波利齐亚诺[Politian]的《俄耳甫斯的寓言》[Favola d’Orfeo]的“世界首演”[world première](图28)。女人身上的服饰如波浪翻腾,突显出她们身体的健壮之美,她们以真正酒神狂女[Maenads]的狂怒冲向她们的牺牲品。活着且痛苦的俄耳甫斯徒劳地挣扎着保护自己,他跪着的样子展示出优美的“对应姿态”[contrapposto],古典艺术曾将这用于无数在战斗中垂死的英雄与战士身上。他的乐谱仿照希腊和罗马的牧歌中乡村还愿奉献物[ex votos]的样式悬在一棵树上,使人想起那首不再歌唱之人的歌:“悦耳的笛子将挂在这儿神圣的松树上”[hic argute sacra pendebit fistula pinu]。丢勒素描的原型只是通过一幅质量低劣的费拉拉的雕刻铜版画流传下来(图29),也有可能——尽管可能性不大——丢勒曾有机会接触到一个更令人满意的范本。但即使是曼泰尼亚的素描原作或雕刻铜版画,都不可能在轮廓与造型上表现出如此充满激情的活力,在受难者脸上展现出如此深切的恐惧,以及在扭曲多节的树干和丛生的枝叶上表现出如此多的个别特征。

图26 Dürer,Albrecht.The Death of Orpheus.1494.Pen drawing.28.9 cm × 22.5 cm.Hamburg,Kunsthalle

图27 Death of Orpheus,from the Ovide Moralisé.1484.Woodcut.Published by Colrad Mansion

图28 Andrea Mantegna.Favola d’Orfeo.1465-1474.Fresco.Camera degli Sposi,Palazzo Ducale,Mantua

图29 Anonymous Ferrarese (?)Master.The Death of Orpheus. 15th century.Engraving.14 cm × 20.8 cm.Berlin:Imperial Press

这些1494年的曼泰尼亚式素描作于丢勒出发去意大利之前或之后,还是悬而未决的问题。它们的风格比“塔罗奇”仿作的风格更意大利化,并且在俄耳甫斯素描里的铭文中,“puseran”这个表达是意大利语“buggerone”[鸡奸者]的窜改形式。另一方面,也很难想象一位没耐心的旅行者会花费如此多的时间,在绘图板上一丝不苟地临摹这些别处也能看到的版画。即便如此,这里的不确定性意义重大,它说明丢勒在踏上意大利的土地之前,他在何种程度已经吸收了意大利艺术的精神。

人们已经做了很多工作来推翻认为文艺复兴砰然而至的旧理论。我们已经见到古典遗产以无数方式在整个中世纪存活下来,以及美第奇时代的全盛是逐渐演进而非突然觉醒的结果。不过从某种角度来说,意大利的15世纪确实引起了态度上的根本变化,被称为“古代复兴”[rinascimento dell’antichità]则当之无愧。在中世纪,人们是以一种奇怪的朦胧感来看待古典古代的。一方面,有某种未中断的连续感,似乎将中世纪皇帝和凯撒与奥古斯都,中世纪神学和亚里士多德,中世纪音乐和毕达哥拉斯,以及中世纪文法和多纳图斯[Donatus]连接起来。另一方面,当下的基督教和过去的异教之间又存在着不可逾越的鸿沟。因此,古典哲学、科学、诗歌和艺术的丰碑虽然继续为人们所知所用,但还没有被当作一个连贯的文化系统的显现。这一文化系统虽然在当下被无可挽回地移除了,但它本身依然存活着,并能被整体接受和模仿。

这种情况最值得注意的方面之一是这样一个事实,即尽管既没有无视古典艺术的魅力,也没有不在乎古典神话和历史的迷人之处,中世纪盛期却不能或不愿保持古典主题与古典形式的统一性。除了极少数且从历史上看无关紧要的例外,我们发现古典母题被赋予非古典的含义,古典主题披上非古典的伪装。古罗马女神的雕像可以用来当作基督教圣母马利亚的范本,而埃涅阿斯[Aeneas]和狄多[Dido],阿波罗和达佛涅[Daphne],俄耳甫斯和酒神的狂女则会被描绘成宫廷中的骑士与淑女,或是如《奥维德洁本》中的木版画那样,被描绘成中产阶级的花花公子和家庭主妇。恰恰就是在这方面,意大利15世纪进取的大师们摆脱了中世纪传统。他们将古典的题材与形式重新整合起来,从而恢复古典艺术的情感品质。其中,神话或传说场景里弥漫着一种可以称之为将人性视同动物性的观念。美是这完美动物的自信与力量,痛是对身体受伤的反应,爱则要么是感官愉悦的享受,要么是感官欲望未得到满足的痛苦。当中世纪艺术把神祇与英雄转变成王子与市民,改变的不仅是他们的外形,也是他们的行为与情感。美与丑,欲望与痛苦,残忍与恐惧,爱与妒忌,都与当时的道德、趣味和举止的准则相一致。相反地,当文艺复兴放弃了流行的服饰而偏爱古典的全裸或半裸,它揭露的不仅是人身体的本性,也是人情感的本性;它剥去的不仅是人的衣饰,也是人对习俗的保护罩。

在1494年画了曼泰尼亚仿作之后,有两幅素描见证了丢勒对文艺复兴艺术情感方面的全神贯注。

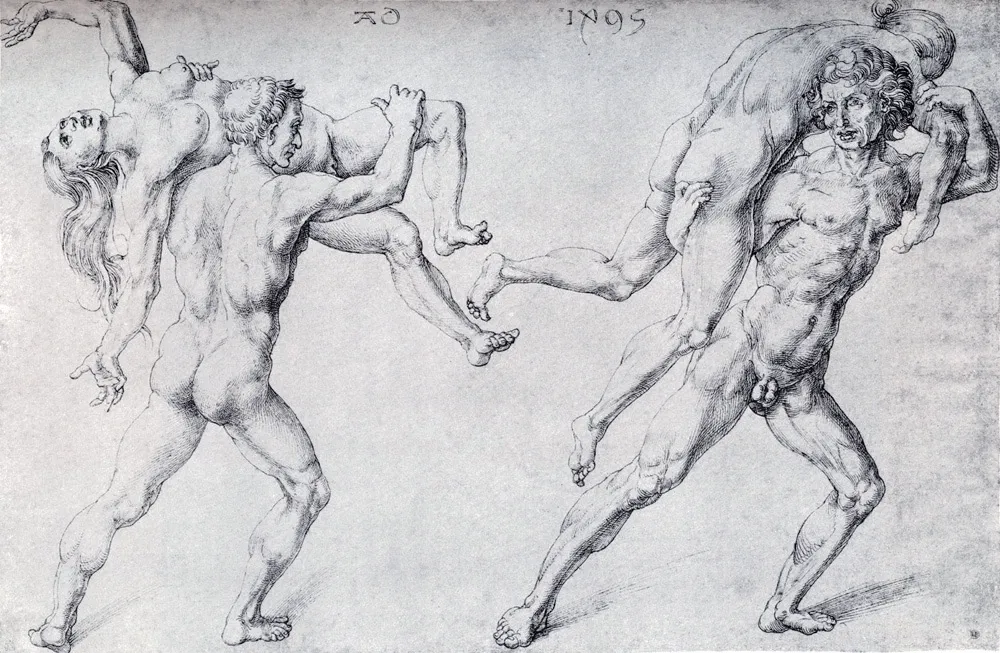

其中一件是波拉约洛[Pollaiuolo]作品的摹本,表现两名裸体的健壮男子劫夺两名女子(图30,署1495年)。有理由相信这两组人物属于一幅失传的作品,这幅作品表现的是《强夺萨宾妇女》[Rapeof the Sabine Women],并且是罗马传说和历史的连续系列场景中的一部分。劫夺者们,或准确地说是这个劫夺者(因为实际上第二个人物和第一个相同,是从背面来画再反转的)用力的姿势,源自海格立斯扛着厄律曼托斯山的野猪[Erymanthean Boar]的古典类型,这种类型还被波拉约洛当作范本用于其他一些人物,例如乌菲齐美术馆中的《海格立斯杀死九头蛇》[Hercules Killing the Hydra]。

图30 Dürer,Albrecht.Two Groups form a “Rape of The Sabine Women”.1495.Pen and ink.28.3 cm × 42.3 cm.Musée Bonnat,Bayonne

另一幅素描《诱拐欧罗巴》[Abduction ofEuropa](图31)的历史与《俄耳甫斯之死》有些类似。在这两幅作品中,丢勒处理的都是奥维德式主题,它在经历中世纪晚期艺术的“道德化”[moralization]过程后,已成了复活的“古法”[all’antica],并且丢勒在这两件作品中都采用了一种受古典文物和波利齐亚诺诗歌启发的意大利北方的构图。因为,正如对《俄耳甫斯之死》曼泰尼亚式的诠释是以波利齐亚诺的《俄耳甫斯的寓言》为依据,丢勒的《诱拐欧罗巴》的原型中也包含一些在奥维德的《变形记》中没有的母题和细节,前提是他对波利齐亚诺《武功诗》[Giostra]中两节悦人诗句的熟悉:“朱庇特借爱的力量在眼前变成一头美丽的公牛。他飞奔而去,载着他甜美、惊恐的心上人,她可爱的金发在风中飘扬她的长袍在风中向后飞掠。她一手握住公牛角,一手抓住它的背;她似乎害怕海水而收起双足,痛苦和恐惧地伏在牛背上,徒劳地呼救。她的闺蜜们留在布满鲜花的海岸上,每个人都在呼喊‘欧罗巴,回来吧’,整个海岸都回荡着‘欧罗巴,回来吧’;而公牛向前游去(或:四处张望)并亲吻着她的脚。”丢勒的素描——赋予这感性的描述以生命——在感觉上不同于中世纪对此主题的再现,正如他的《俄耳甫斯之死》不同于芒雄的《洁本奥维德》的木版画。

图31 Dürer,Albrecht.Abduction of Europa:Three Lions’ Heads;Apollo;Alchemist.1495.Drawing.29.0 cm × 41.5 cm.Vienna,Albertina(左)

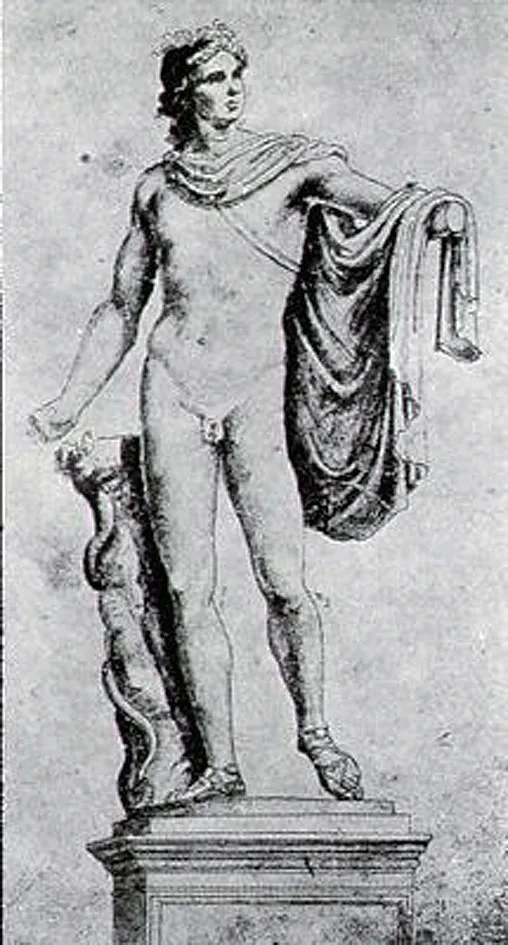

所有这些都表明了丢勒与古典艺术相关的特殊态度。一位在沃尔格穆特、《家庭之书》画师和施恩告尔的传统中受教育的艺术家能捕捉到古代的精神,这简直是个奇迹。但即使是他也无法直接接触到古代遗存的实物。据我们目前所知他从未临画过一尊古典雕像或浮雕,只能借助意大利版画和素描来接近原作。在这些作品中,希腊和罗马雕塑的风格被变形以适合15世纪的标准,不仅如曼泰尼亚和波拉约洛这样有创造力的大师的自由诠释是这样,甚至那些刻意带有考古学特征的复制品的情况也是如此,如“埃斯科里亚尔抄本”[Codex Escurialensis]中的素描:修改大理石的石质表面来暗示肉体与皮肤;形体看起来被某种气氛包围;以及茫然的双目获得了人眼一瞥的眼神(图32)。在用来画《诱拐欧罗巴》同一张纸的右半边,有一个人物很典型地说明这类意大利复制品的中介作用。这页纸右半边画有一些速写,其中之一表现了一个站立青年,从他的标志物来看画的是阿波罗,但明显是源自那尊拉着海格立斯之弓的丘比特的“普拉克西特利斯式”[Praxitelian]雕像。在威尼斯仍然可以看到这尊雕像的一件复制品,有人认为丢勒直接临摹了它。但其中添加的典型的15世纪附属物,如桂冠、流行的靴子、迷人的短上衣和飘扬的缎带都证明,丢勒临摹的是一件意大利的“复原品”[reconstruction]而非残缺的原作。

图32 Workshop of Domenico Ghirlandaio.The Apollo Belvedere,Drawing in the “Codex Escurialensis,”Escorial.(右)

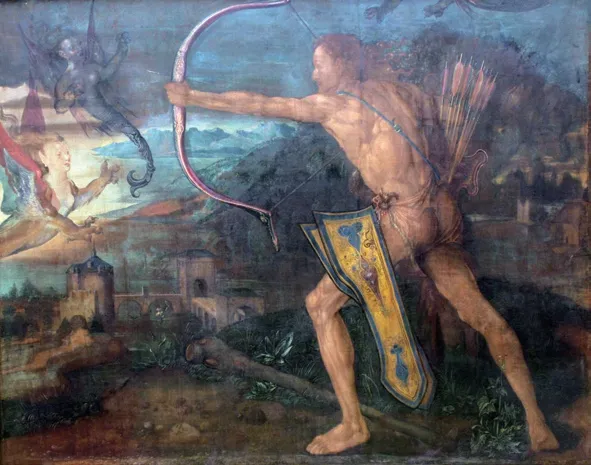

由此看来,丢勒只能通过当时的译本来阅读古典文本。但就像伟大的诗人虽然不懂欧里庇得斯的希腊文,却可能比任何语文学家都更能领会他文本的含义,虽然丢勒的诠释与原作隔着两层,但可能要比他采用的直接的意大利来源在精神上更古典。在俄耳甫斯素描中,衣饰之下的狂女们被塑造得比意大利雕刻铜版画中的更完美,现代鲁特琴也被细心地替换成正统的里拉琴。甚至仿波拉约洛的摹本中的劫夺者也比其原作中的裸体更充分地反映了古典原型。在摹本中,海格立斯式的旺盛活力与15世纪优雅的比例、轮廓和动作相调和(图33),但丢勒重新捕捉到一些英雄原始的健壮。事实上,他正是将这幅素描运用在了一幅雕刻铜版画和一幅油画中,这两幅作品都图解了海格立斯神话事件(图34、图35)。

图33 Antonio Pollaiuolo.“The Ten Nudes”(Titus Manlius Torquatus’?).Engraving.38.4 cm × 58.9 cm.The Metropolitan Museum of Art

图34 Dürer,Albrecht.Combat of Virtue and Pleasure in the Presence of Hercules (Hercules at the Crossroad).1498/99.Engraving.31.8 cm × 22.3 cm.The Metropolitan Museum of Art

图35 Dürer,Albrecht.Hercules Killing the Stymphalian Birds.1500.Tempera on canvas.8.7 cm × 11.0 cm.Nuremberg,Germanisches National-Museum

优雅的“普拉克西特利斯式”阿波罗显示出丢勒尽管醉心于古典情念[pathos]和暴力,但并非对古典美无动于衷。我们通过他自己的证言知道,正是一位叫巴尔巴里[Jacopo de’Barbari]的威尼斯画家向他展示了用几何学方法构成的男女两个人像,并且这次经历导致丢勒踏上长达一生的对人体运动与比例奥秘的探寻。这次会面可能发生在1494年至1495年他在威尼斯时,或1500年巴尔巴里去德国时。但一定是在巴尔巴里的家乡,丢勒开始意识到巴尔巴里的问题。在一页包含若干意大利母题的草稿上(图36),画有一位裸体青年,他那弹性的“对应姿态”动作预示着丢勒后来画的阿波罗与亚当的平衡姿态;另一幅署为1495年的写生习作,表现的是一位裸体女子扶着一支长杖以保持平衡,由此派生了一长串维纳斯、命运女神、卢克雷蒂娅[Lucretias]和夏娃的形象,她们中许多还没有其女性祖先可爱(图37)。将这位高贵的威尼斯裸女与1493年笨拙的日耳曼女孩(图38)相比,雄辩地说明了在丢勒的早期发展中短短两年可能意味着什么。

图36 Dürer,Albrecht.Various Sketches from Italian Models.c.1495.Drawing.37.0 cm × 25.5 cm.Florence,Uffizi(左)

图37 Dürer,Albrecht.Nude Woman Seen from the Back.1495.Drawing.32.0 cm × 21.0 cm.Paris,Louvre(中)

图38 Dürer,Albrecht.Nude Girl (probably a “Bathers’ Attendant”).1493.Drawing.27.2 cm × 14.7 cm.Bayonne,Musée Bonnat(右)

然而,可供丢勒画的题材不只是他自己所谓的“裸体画”[nackete Bilder]。前一段中提到的那页速写以及欧罗巴素描稿的右半边,是他所感兴趣事物的样本卡片:一名骑手骑在一匹马上,这匹马披挂着铠甲,活像一只巨大的独角兽;一个斜靠着的婴儿;一个土耳其人的头像,之后用作《福音书作者圣约翰的殉教》[Martyrdom of St.John the Evangelist](图39)以及《圣凯瑟琳的殉教》(图8)中邪恶的皇帝;三个角度观看的狮子头;一名东方装束的炼金术士。

图39 Dürer,Albrecht.Martyrdom of St.John the Evangelist,from The Apocalypse.1498.Woodcut.39.5 cm × 28.6 cm.The Metropolitan Museum of Art(上)

这匹披着奇特马衣的马和斜靠着的婴儿似乎显示出莱奥纳尔多·达·芬奇的影响(在一幅精心绘制的仿洛伦佐·迪·克雷迪[Lorenzo di Credi]的素描中有一个类似的小孩,图40)。另一方面,画中的土耳其人和炼金术士证明了丢勒对东方人和半东方人的兴趣,他们在威尼斯扮演的角色比西方世界任何其他角落都更重要。丢勒为他们画像,不仅通过写生,也通过贝利尼[Gentile Bellni]的图画和素描,后者画有很多这类富于画趣的人物。贝利尼一定善意礼貌地接待了这位年轻的日耳曼人;因为他允许丢勒临摹一组他正在用来作画的土耳其人(图41),并允许他接触到一幅塞浦路斯前皇后卡泰丽娜·科尔纳罗[Caterina Cornaro]的侧面肖像(图42)。

图40 Dürer,Albrecht.Nude Infant Jesus.1495.Drawing.17.2 cm × 21.5 cm.Paris,Louvre(左)

图41 Dürer,Albrecht.Three Orientals.1496.Drawing.30.6 cm × 19.7 cm.The British Museum(中)

图42 Dürer,Albrecht.Portrait of Caterina Cornaro.1494/95.Drawing.25.9 cm × 20.5 cm.Bremen,Kunsthalle(右)

这位身材圆胖、光彩照人的女士肖像——她也许是一幅仍是谜一般的寓意画的对象,其年代可确定为1495年前后(图43)——不仅作为一件艺术品,而且从裁缝的角度吸引了丢勒。丢勒一直对服饰抱有强烈的兴趣,他在这个特殊领域的素描很多,以至可以辑成一本非常漂亮的小集子。他画过日耳曼和佛兰德斯地区各阶层和年龄的流行时装(有时还带有对它们工艺结构的内行分析);他还特意临摹爱尔兰和利沃尼亚[Livonia]的服饰插图;到了迟暮之年,他还给他的鞋匠提供过一幅精心绘制的一双鞋的“工艺学素描”(图44)。难怪威尼斯女士们的服装和她们本人都同样令他高兴。

图43 Dürer,Albrecht.Allegory Inscribed “Pupila Augusta”.1498.Drawing.25.4 cm × 19.4 cm.Windsor Castle(左)

图44 Dürer,Albrecht.Design for a shoe.1522-1528.Drawing.27.1 cm × 11.1 cm.The British Museum(中)

丢勒曾画过切尔卡西亚[Circassian]的女仆(图45)和本地名妓的肖像;在一件作品中,他曾小心地描绘了一条连衣裙的正反面(图46,之后恰到好处地用于《启示录》中的巴比伦大淫妇,图13);他曾布置过一个模特,盛装打扮,摆着圣凯瑟琳的姿势;在一幅真正非凡的素描中,他将一位威尼斯的淑女[gentildonna]与一位纽伦堡家庭主妇[Hausfrau]并排呈现(图47),图解了南北服装样式之间根本性的差异。意大利女装中所有宽松之处,日耳曼女装都狭窄收紧,包括胸衣、袖子和鞋。威尼斯裙子依据所谓的建筑线条裁剪;人物仿佛从一个坚实的水平底座上升起,简单而平行的衣褶有点像带槽线的圆柱。日耳曼裙子的设计要创造出褶皱与扁平区域间如画式对比,人物好像自腰向下逐渐变细。意大利的服装强调水平线(注意腰带和项链特殊的式样),露出肩关节并用小小的灯笼袖口突出肘部。日耳曼的服装恰好相反。这种并列的想法或许是沃尔夫林[Heinrich Wölfflin]提出来的。丢勒将这两个人物进行对比,就如同现代艺术史家将文艺复兴宫殿与晚期哥特式城镇房屋进行对比一样;事实上,还有一幅可能作于他第二次威尼斯之行的速写,对于两座集中式建筑的底平面图作了类似的比较,一座是中世纪建筑,另一座是莱奥纳尔多式建筑。总而言之,服装不仅是作为好奇之物,也是作为风格文献被诠释的。

图45 Dürer,Albrecht.Young Woman in Oriental Dress (probably a Circassian Slave Girl).1494/95.Drawing.27.3 cm × 19.7 cm.Basel,Oeffentliche Kunstsammlung(右)

图46 Dürer,Albrecht.Venetian Lady in Three-Quarter Profile and from the Back.1495.Drawing.29 cm × 17.3 cm.Vienna,Albertina(左)

图47 Dürer,Albrecht.Lady in Venetian Dress Contrasted with a Nuremberg “Hausfrau”.c.1495.Drawing.24.7 cm × 16.0 cm.Frankfort,Städelsches Kunstinstitut(中)

丢勒的另一项长期爱好是热衷于动物。与职业的动物画家[animalier]相反,他并不偏爱任何确定的种类,而是怀着同等的兴趣和理解看待所有造物,无论大或小,威严或滑稽,优美或可恶。据我们目前所知,没有任何艺术家曾考虑过像丢勒的《圣母与一大群动物》[Virgin with a Multitude of Animals]这样的主题(图48)。

图48 Dürer,Albrecht.Madonna with a Multitude of Animals. c.1503.Drawing.32.1 cm × 24.3 cm.Vienna,Albertina(右)

丢勒在旅行中当然特别会被罕见的动物所吸引,在威尼斯这座圣马可之城,他自然要四处找狮子看。但即使是在威尼斯,见到活的狮子似乎也并非易事。在欧罗巴那张素描纸上的狮头当然不是对活物的写生,而是取材自某尊雕塑,比如圣马可教堂附近的幼狮雕像[Leoncini];丢勒为它添上了威严的胡须,并用自然主义的样式处理毛发,但耳朵和眉毛明显的雕塑式的处理让他露出了破绽。在另一幅素描,更准确地说是一幅抄本插图中(1327),丢勒甚至更加努力地暗示所画的是活生生的动物。他把狮子安排在他想象中的自然栖息环境之中,即一个洞穴的入口处,这洞口像一道朦胧的光环一样框柱了狮子的头部。并且他尽可能地让狮子的姿态显得生动而凶猛。但正是这个姿态泄露了丢勒灵感的来源:事实上,他的狮子就是圣马可的狮子,它的爪子保持着静止的姿态,仿佛拿着福音书。

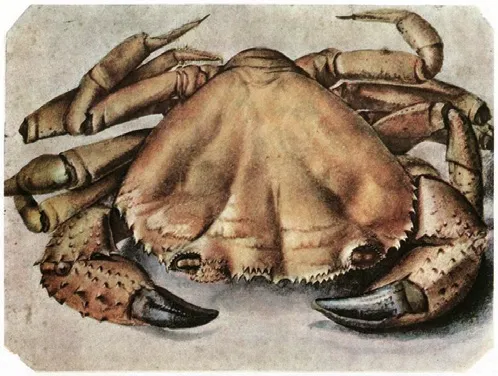

丢勒直到1521年到了根特,才有机会见到一只活狮子(图49、图50)。但在威尼斯他可以画一些海中的怪异生物,这对于一个在大陆上最不了解海洋之地长大的人而言会倍感兴奋。正是怀着这明显的热情,他画了一只巨大的海蟹(图51)和一只威风的龙虾的大幅水彩画(图52);它魔鬼似的眼睛和饥饿的大螯——似乎过着它们自己邪恶的生活——一定让丢勒觉得仿佛是一头从施恩告尔的雕刻铜版画或博斯[Bosch]的画中走出来的怪诞恶魔。

图49 Dürer,Albrecht.Lion in Two Positions(from the Silver point Sketch-Book).1521.Drawing.12.2 cm × 17.1 cm.Berlin,Kupferstichkabinett

图50 Dürer,Albrecht.Lion. 1521.Silver Point.13.5 cm × 19.6 cm.Vienna,Albertina

图51 Dürer,Albrecht.Sea Crab.1495.Watercolor on Paper.26.3 cm × 35.5 cm.Vierhouten near Amersfoort,van Beuningen Coll.(formerly Paris,Countess de Béhague coll.)

图52 Dürer,Albrecht.Lobster. 1495.Drawing.24.7 cm × 42.9 cm.Berlin,Kupferstichkabinctt

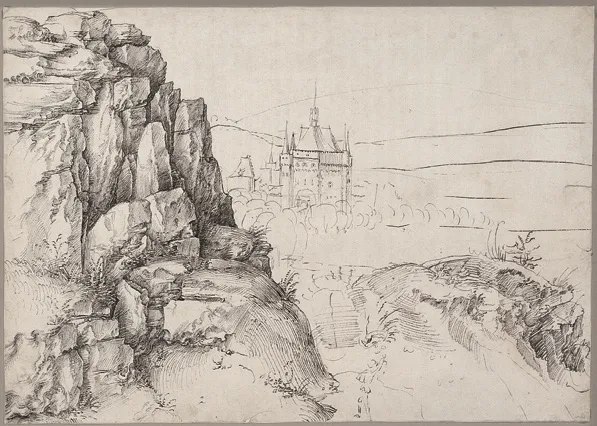

最后,南方之行对丢勒产生的最深远的影响之一,便是他对风景画态度发生了本质上的转变。他早期跟随沃尔格穆特作学徒时的习作大体上分为两类:要么是再现单个“母题”,如一片建筑,一组岩石或一丛树木(图53,图54―56);要么是描绘一定的地点,如《拉铜线作坊》(图57),或《圣约翰公墓》(图58)。在后一类中,画家由于缺乏透视法训练容易导致一种失衡,空间向画面的左下角倾斜,由于对地形学的兴趣占主导地位,故导致了在处理上一定程度的枯燥与单调。实际信息更多是被说明,而非按照一个构图的理念去诠释。所有的细节,不论远近,都以几乎同等的强度与精度呈现,建筑物、树木和草地的客观色彩几乎不受光线和空气作用的影响。

图53 Dürer,Albrecht.Three Linden-trees.Watercolor.Bremen,Kunsthalle

图54 Dürer,Albrecht.Court of a Castle.1495.Watercolor.36.8 cm × 26.9 cm.Vienna,Albertina

图55 Dürer,Albrecht.Court of a Castle.1495.Watercolor.33.5 cm × 26.2 cm.Vienna,Albertina

图56 Dürer,Albrecht.Rocky Landscape.1490-1492.Drawing.22.4 cm × 31.6 cm.Vienna,Albertina(左)

图57 Dürer,Albrecht.The Wire-Drawing Mill.c.1489.Drawing.28.6 cm × 42.6 cm.Berlin,Kupferstichkabinett(右)

图58 Dürer,Albrecht.The Cemetery of St.John's.c.1489.Drawing.29 cm × 42.3 cm.Bremen,Kunsthalle(左)

与这些早期尝试相比,丢勒越过阿尔卑斯山带回来的这些水彩素描——大多是在他1495年回家的路上画的——是有所进步的,不仅在透视法上,更重要的是在构想上。即使丢勒只再现一个单一“母题”,例如“特伦特城堡”[Castle of Trent](图59),细节也被协调成了一个全面而连贯的图式;由锯齿状轮廓线鲜明勾勒而出的建筑群,似乎与无定形的地势形成对比,但又是从中生长出来——引用瓦萨里的说法,“非筑成,而是生出”[non murato ma nato]——整个场景看起来弥漫着一种明亮的氛围。

图59 Dürer,Albrecht.View of the castle at Trent.1497.Drawing.30.48 cm × 25.98 cm.The British Museum(右)

在技术上,这意味着对媒介的处理更宽泛、更区别化,以及对色彩现象的观察更细致。这大体上意味着处理风景画问题的一种新途径。整体开始比局部更有意义,而每一个个体对象,无论是人造还是自然的,都被认为参与了大自然的宇宙生命。《特伦特城堡》不再是一个记录,而是一幅“图画”,故而对特伦特城堡的整体再现(图60)也不再是一份地形存目,而是一片“景色”。有一幅被定名为“Wehlsch Pirg”的华美素描,画的是南蒂罗尔山脉[South-Tyrolian Mountains](图61),它非常重要但却不为人知。在这幅作品中,丢勒对风景实现了全景式甚至是宇宙式的诠释。这幅素描没有“主题”,除了大地的呼吸;在早了很多年的风格的限制内,此作尽其可能地预示了老勃鲁盖尔、西格斯[Hercules Seghers]和伦勃朗笔下的景象。

图60 Dürer,Albrecht.View of Trento.1495-1500.Drawing.23.8 cm × 35.6 cm.Bremen,Kunsthalle

图61 Dürer,Albrecht.Alpine Landscape (“Wehlsch Pirg”).1495.Drawing.21.0 cm × 31.2 cm.Oxford,Ashmolean Museum

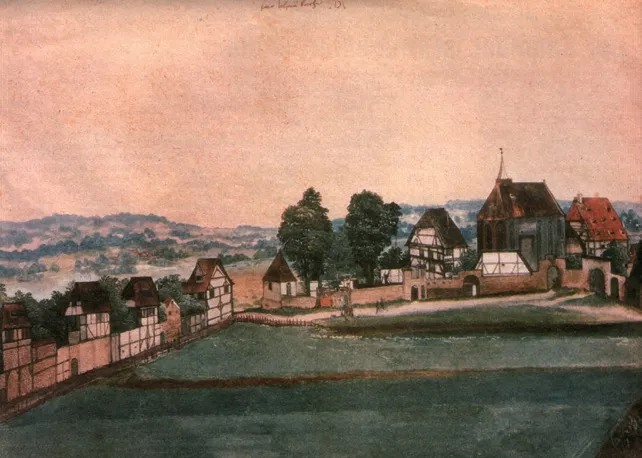

回国后丢勒便用新的眼光看待他的家乡弗兰克尼亚[Franconia]。色彩在此之前仅仅是记录某些对象本质上不可改变的特征,开始被诠释成一种随着明度和大气条件而变化的现象,而且看起来丢勒好像有过一个短暂的时期发展为一名“户外艺术家”[plein-airiste]。这个时期他所画的风景习作中,有一幅表现了《林中池塘》,池水从铅灰色转向碧蓝色,强烈的橙色日光穿过紫色的云层(图62);在另一幅《岛上小屋》(《池塘小屋》[Weiherhaus])中,红屋顶和绿柳树倒映在湖中,而湖面因反射着黄昏的天空泛着乳白色(图63)。丢勒甚至为了准备版画而画了采石场的精细习作,这表明他不仅对形式和质地抱有习惯性的兴趣,而且对棕色和灰色间微妙差别具有惊人的敏感性。纽伦堡城从平展的草地与蜿蜒曲折的土路中隐约浮现出来,具有一种神秘的意味,不亚于特伦特城堡从其翠绿色的小山间悠然显现(图64);到了该世纪末,随着丢勒的色彩方案从透明的五颜六色向着更严谨、更不透明的橄榄绿与棕色的各种调和色的转变,我们发现了诸如卡尔希罗伊特[Kalchreut]村及其周边风景(图65,图66)这样一些具有透视活力与全景视野的杰作。

图62 Dürer,Albrecht.Pond in the Woods.1497.Drawing.26.2 cm × 36.5 cm.The British Museum

图63 Dürer,Albrecht.House on an Island in a Pond (“Weier Haws”).1497.Drawing.21.3 cm × 22.5 cm.The British Museum

图64 Dürer,Albrecht.View of Nuremberg from the West.1495-1497.Drawing.16.3 cm × 34.4 cm.Bremen,Kunsthalle

图65 Dürer,Albrecht.The Hamlet Kalchreut.1495-1500.Drawing.21.5 cm × 31.4 cm.Bremen,Kunsthalle

图66 Dürer,Albrecht.Valley near Kalchreut.1495.Watercolor.10 cm × 31 cm.Berlin,Kupferstichkabinett