低角度下肢摆放对俯卧位腰椎后路手术患者的影响

2021-11-20王品康小彪腾元平

王品 康小彪 腾元平

1郑州大学第一附属医院手术室 450000;2郑州大学第一附属医院骨科 450000

传统的腰椎手术在摆放体位时,往往因为体位垫的过于厚重或临床医师经验、技巧的缺乏,耗费大量的时间,不但严重影响手术进度,还可能因为体位的不正确,造成患者腹腔、胸腔压力升高,不利于下肢静脉回流,造成一系列严重并发症,有研究显示,因手术体位造成患者下肢外周静脉压力升高的患者在俯卧位手术患者中占92%[1-2]。研究表明,双下肢的摆放对俯卧位腰椎后路患者的静脉回流影响比较明显,双下肢摆放角度不同,对静脉回流的影响亦不相同[3-4]。该研究对下肢摆放角度及其对患者的具体影响并没有详细阐述,本研究即是观察低角度下肢摆放应用于俯卧位腰椎后路手术患者中的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年6 月至2020 年10 月期间郑州大学第一附属医院手术室113 例俯卧位腰椎后路手术患者作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组。本研究通过郑州大学第一附属医院医学伦理委员会批准。对照组男 32 例,女24 例;年龄(54.57±8.47)岁,病程(13.5±4.9)个月;腰椎间盘突出患者42例。观察组男31例,女26 例;年龄(53.27±8.16)岁,病程(13.4±4.5)个月;腰椎间盘突出患者43 例。两组基线资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。(1)纳入标准:①患者当前症状符合手术指征[5];②在全身麻醉下实施手术;③手术前意识清醒;④各项术前检查无异常;⑤本研究患者及其家属同意,并签署知情同意书。(2)排除标准:①腰部有外伤病史;②患有严重的凝血功能障碍,或严重心脑血管疾病;③术前有下肢血管血栓形成;④双下肢静脉曲张;⑤双下肢截瘫,需长期卧床者。

1.2 治疗方法 对照组患者按照传统下肢摆放角度摆放体位,摆放方法如下:先将患者平移至手术床右侧,从右侧托起患者躯体,将体位由平卧位改为左侧卧位,同时在胸腹部位放置一梯形胸枕,在脚踝部放置一长方形脚枕,迅速翻转患者躯体,使其俯卧于体位垫(胸枕、脚枕)上;摆好体位后,进一步调整患者躯体位置,避免呼吸道阻塞;腹部及会阴部悬空,保证腹部脏器、会阴部或尿管不受挤压;脚垫置于踝关节处,确保膝关节屈曲且不受压,踝关节自然屈曲,足背自然下垂;患者双下肢(以大腿侧中线为标准)与平面(以手术床平面为标准)的夹角在30°~40°之间。观察患者生命体征,保证患者呼吸畅通、生平体征平稳。观察组按照低角度下肢摆放,具体方法、流程与传统摆放相同,不同点如下:观察组患者体位垫要薄而舒适,以保证患者双下肢与平面的角度在10°~15°之间。两组患者术中均常规使用氯化钠溶液(石家庄四药有限公司国药准字H20066533 500 ml∶4.5 mg)静脉滴注。

1.3 观察指标 (1)下肢静脉血流:运用彩色多普勒超声检查仪器(美国GE 公司E8 型号),记录患者手术前1 d、手术后3 d 双侧腘静脉、胫后静脉的血流频谱,对比两侧静脉血流最高速度在手术前后的差异以及变化。(2)腿围:计算对比手术前1 d 及手术后1 d 双侧腿围的差异。测量方法:使用卷尺分别在患者双下肢踝上10 cm处和髌骨上10 cm 处绕腿一周测出腿围,数字保留小数点后1 位,对比两侧腿围在手术前后的变化。(3)腰椎疼痛程度及预后功能:在术前、术后3 个月时对两组患者进行随访调查,应用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)、Oswestry 功能障碍指数(Oswestry disability Index,ODI)对患者腰椎功能进行评估。①VAS 评分标准:疼痛VAS 评分标准将疼痛分为5 个等级,总分范围在 0~10 分,每 2 分为 1 个等级,分数越高,说明患者疼痛等级越高。②ODI 评分标准:共10 个问题,每个问题有6 个选项,选择第1 项记为0 分,选择第2 项记为1分,以此类推,最高分数为5分,未做答题目不算入总分;ODI=实际得分/最高可能得分(50-未作答题目最高分数之和)×100%;ODI越高,说明患者腰椎功能障碍越严重。(4)压力性损伤发生率:在手术结束后观察并统计病人发生压力性损伤的人数。压力性损伤定义及标准:压力性损伤是因患者自身压力或器械压力而导致的骨骼隆起处、皮肤或软组织的局部损伤[6]。

1.4 统计学方法 通过SPSS 24.0 软件对已知数据进行分析,对两组患者的压力损伤率等计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;对患者的下肢静脉血流、腿围、腰椎功能等符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

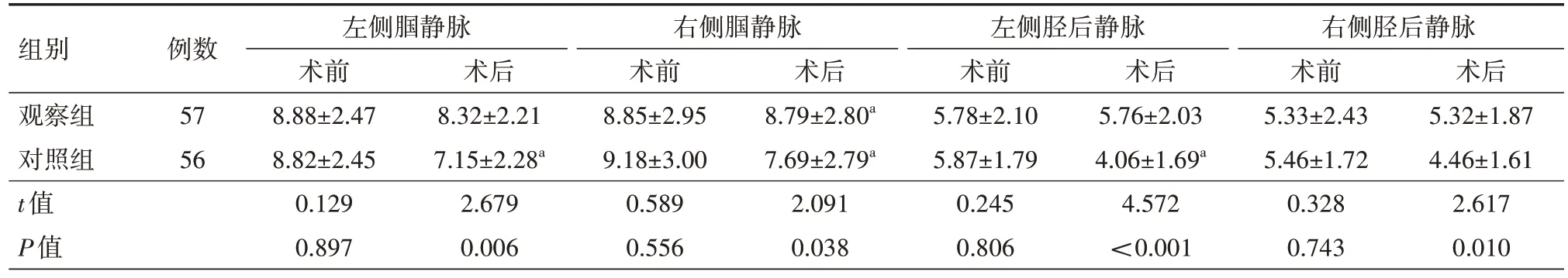

2.1 两组患者静脉血流比较 观察组患者手术后双下肢静脉血流峰值相对均较对照组更高,两组比较差异均有统计学意义(均P<0.05),具体见表1。

表1 两组俯卧位腰椎后路手术患者手术前后左、右两侧静脉血流变化比较(cm/s,)

表1 两组俯卧位腰椎后路手术患者手术前后左、右两侧静脉血流变化比较(cm/s,)

注:观察组患者按照低角度下肢摆放,对照组患者按照传统下肢摆放角度摆放;a为与同组手术前比较,P<0.05

组别观察组对照组t值P值术后5.32±1.87 4.46±1.61 2.617 0.010例数57 56左侧腘静脉术前8.88±2.47 8.82±2.45 0.129 0.897术后8.32±2.21 7.15±2.28a 2.679 0.006右侧腘静脉术前8.85±2.95 9.18±3.00 0.589 0.556术后8.79±2.80a 7.69±2.79a 2.091 0.038左侧胫后静脉术前5.78±2.10 5.87±1.79 0.245 0.806术后5.76±2.03 4.06±1.69a 4.572<0.001右侧胫后静脉术前5.33±2.43 5.46±1.72 0.328 0.743

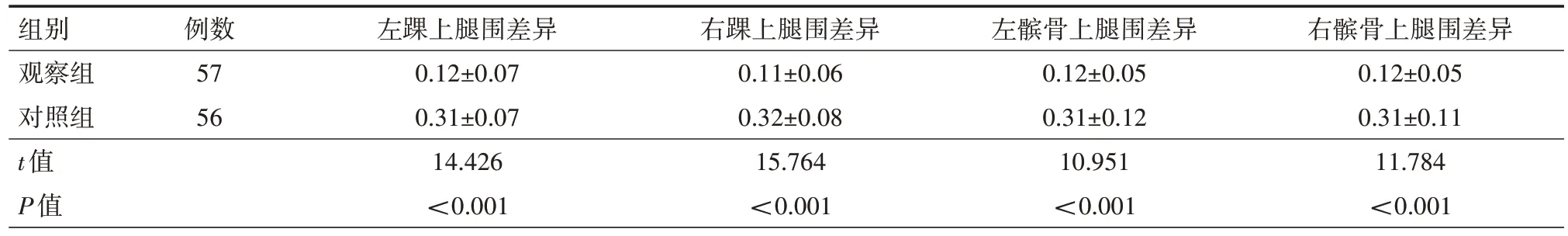

2.2 两组患者腿围比较 观察组患者手术前后的腿围差异均小于对照组,两组比较差异均有统计学意义(均P<0.001),具体见表2。

表2 两组俯卧位腰椎后路手术患者手术前后腿围变化比较(cm,)

表2 两组俯卧位腰椎后路手术患者手术前后腿围变化比较(cm,)

注:观察组患者按照低角度下肢摆放,对照组患者按照传统下肢摆放角度摆放

组别观察组对照组t值P值右髌骨上腿围差异0.12±0.05 0.31±0.11 11.784<0.001例数57 56左踝上腿围差异0.12±0.07 0.31±0.07 14.426<0.001右踝上腿围差异0.11±0.06 0.32±0.08 15.764<0.001左髌骨上腿围差异0.12±0.05 0.31±0.12 10.951<0.001

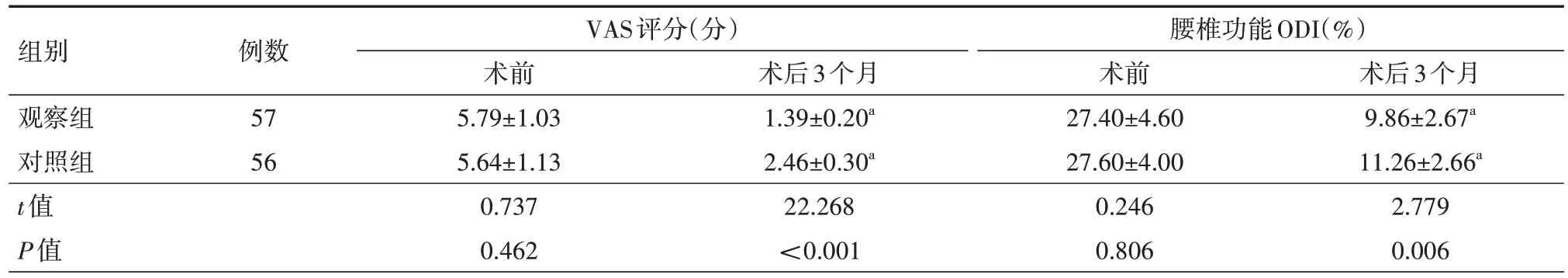

2.3 两组患者VAS 评分、腰椎功能ODI 比较 观察组患者术后3 个月VAS 评分、腰椎功能ODI 均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),具体见表3。

表3 两组俯卧位腰椎后路手术患者疼痛程度及腰椎功能比较()

表3 两组俯卧位腰椎后路手术患者疼痛程度及腰椎功能比较()

注:观察组患者按照低角度下肢摆放,对照组患者按照传统下肢摆放角度摆放;a为与同组手术前比较,P<0.05

组别观察组对照组t值P值VAS评分(分)术后3个月9.86±2.67a 11.26±2.66a 2.779 0.006例数57 56术前5.79±1.03 5.64±1.13 0.737 0.462术后3个月1.39±0.20a 2.46±0.30a 22.268<0.001腰椎功能ODI(%)术前27.40±4.60 27.60±4.00 0.246 0.806

2.4 两组患者压力性损伤发生情况比较 观察组患者压力性损伤总发生率比对照组低,两组比较差异有统计学意义(χ2=5.381,P=0.020),详见表4。

表4 两组俯卧位腰椎后路手术患者压力性损伤发生情况比较[例(%)]

3 讨 论

在腰椎后路手术中,最常用的体位就是俯卧位。但传统的腰椎后路手术往往会因为手术体位摆放不当,致使患者胸腹长期受压,静脉回流不畅,进而引发患者产生双下肢血栓形成、双下肢肿胀、静脉回流受阻、术后腰椎活动障碍等一系列并发症。有临床研究显示,俯卧位下行腰椎后路手术,不同的手术体位对患者的腰椎及下肢血流有不同的影响,但对腰椎功能损伤程度、下肢静脉血流速度、双下肢肿胀程度及不同体位下患者压伤率并没有系统阐述[7-8]。本研究通过对比传统双下肢摆放和低角度下肢摆放对患者的不同影响,探究低角度下肢摆放对患者双下肢静脉血流速度、腿围、术后腰椎疼痛程度、腰椎功能及术后压伤发生率的影响。

双下肢静脉回流有3 个重要的动力学原因:心脏正常的舒张功能、胸腔内负压对血液的灌注引导、双下肢静脉周围肌肉收缩对血管产生的泵血作用[9]。三者相互协作,才能保证下肢静脉血液顺利回流入心,一旦血流动力出现变化,极易在双下肢静脉中造成血液沉积,形成血栓,危及患者生命安全。在腰椎后路手术过程中,患者在麻醉作用下,一定程度上降低了血流动力,同时由于患者长期处于俯卧位,胸腔、腹腔压力受压升高导致下腔静脉压力升高,影响双下肢静脉血液回流入心的速度[10-11]。本研究通过对比手术前后双下肢腘静脉、胫后静脉血流变化发现,观察组患者手术后血流频谱最高峰值均高于对照组(均P<0.05),说明对行腰椎后路手术的俯卧位患者采用低角度下肢摆放,能减轻体位变化对患者下肢血流的影响,说明低角度下肢摆放,能够减少患者胸腹腔压力,降低了胸腹腔内高压,在一定程度上减轻了双下肢外周血管的压力,对血液回流产生积极作用。

本研究在手术前后测量了两组患者腿围的变化,发现观察组手术前后腿围差异较小,对照组手术前后腿围差异较大,两组比较差异均有统计学意义(均P<0.05),佐证了低角度下肢摆放能减轻患者术后双下肢肿胀程度,降低患者痛苦,同时也进一步说明,低角度下肢摆放提高了双下肢静脉血液回流速度,降低了血液沉积的可能性,因此患者腿围较变化较小。本次研究对两组患者进行随访,并运用VAS 评分、腰椎功能ODI 对患者术后腰椎功能进行专业评估,结果显示观察组患者术后VAS评分、腰椎功能ODI均比对照组患者低(均P<0.05),证明低角度下肢摆放在术中能够保持患者腰背肌张力水平,从而对腰椎有一定的保护作用,有利于术后恢复;同时下肢的低角度摆放,也维持了术中患者腰椎曲线的正常生理形状,减轻后期腰椎疼痛程度。本研究发现,观察组患者发生压力性损伤的人数少于对照组(P<0.05),由此可以证明,低角度下肢摆放,维持了术中患者相对舒适的生理体位,且保证患者骨嵴隆起处受压均匀,增加了皮肤与手术床平面的接触面积,降低了手术过程中压力性损伤的发生率。刘鹏等[12]研究结果与本研究结果一致。此次研究仍存在以下不足:(1)研究范围相对较小,样本数量较少;(2)患者行腰椎后路手术原因有差异性;(3)无法在术中搜集相应数据对比患者自身在手术前后的区别。

综上所述,低角度下肢摆放弥补了传统俯卧位的不足,减少了术后并发症的发生,既提高了术后双下肢血流速度,又减轻了双下肢肿胀程度,同时降低了术中压力性损伤的概率,减轻了患者痛苦,提高了患者预后腰椎功能水平,值得临床推广。

利益冲突:作者已申明文章无相关利益冲突。