战时私立高校内迁重建的经费困局与筹资路径

2021-11-07吴叶林邓倩孟亚男

吴叶林 邓倩 孟亚男

摘 要:全面抗战爆发后,日军除了在战场对中国人进行杀戮外,在文化教育事业上也大肆破坏,蓄意且有计划地摧毁中国各地的大学。战时我国民族经济遭到严重破坏,依赖于民间资本主体捐资办学的私立高校,经营日益困难,经费投入持续降低,教师实际收入不断下降,教学资源严重短缺,如何获得维持学校基本运行的办学经费是私立高校必须直面的首要难题。战时私立高校迁建主要依赖社会募捐、学费、政府补助以及国立化等路径筹资,一定程度上解决了学校办学问题。整体审视,迁建院校具有多元且灵活的筹资机制,长校者及其人脉、办学实用性、政治属性等是筹资能力的影响因素。

关键词:全面抗战时期;私立高校;大后方;迁建;经费

中图分类号:G529

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2021)05-0035-09

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2021.05.006

全面抗战爆发后,日本为了达到长期侵占中国之目的,将战争矛头对准了中国人才培养和文化传承机关。在抗战时期,多有时人谈到:“日军只要有机会,第一个受到攻击和破坏的就是学校。”[1]日军蓄意且有计划地摧毁中国各地的大学,其意图即是通过摧毁整个教育系统,从而建立奴化的教育体制和运行机制。美国调查委员会对日本在华文化侵略罪行的调查指出:“中国高等教育机关一百零八校中被迫停闭者达二十五所之多,可见日方蹂躏文化罪行之严重。”[2]378我国高等院校在日寇长期蓄意轰炸和袭扰下,规模急剧下降,校产设备、图书资料严重损毁,校园惨遭破坏,人员伤亡严重,高等院校经历近30年的发展后遭遇第一次重大危机。“知识分子在大变局中,面临国仇家恨的无力感,表露无遗,唯有躲避战火才能求得生存。”[3]为了赓续高等教育生命,培养抗战建国人才,我国东部高等院校或自发,或在政府组织、政策支持下开展了大规模迁建,私立院校为保存学校命脉,也开启了自发的内迁①运动,通过到后方办学求得生存。据相关数据统计,战时我国内迁高校(含国民政府统辖的国立、省立、私立及部委属的大学、学院、专业学校、相当于专业一级的高级职业学院及外国在华办的私立院校)约124所[4],其中内迁的私立院校(包括本科、学院及专科院校)约40余所②。

高等教育迁建是一项系统的、规模庞大的文化迁移,需要大量的经费和资源作为保障。抗战时期民族工业遭受巨大浩劫,主要依赖民间资本主体捐赠办学的私立院校同样蒙受劫难,迁建办学的主体经费来源被大大削减。“很多私立院校在战火的摧残下因经费竭蹶而被迫停办,如平民大学、两江女子体育专科学校、雷士德工学院、北京美术学院等。”[5]然而,在“战时须作平时看”方针引导下,高等院校后方迁建是一项既定政策,是不得不为的文化举措。为维持学校的基本运转和生存,以金陵大学、复旦大学、齐鲁大学等为代表的私立院校,多次向政府和地方民间主体争取资金捐赠和补助,通过采取多元、灵活的筹资路径,竭尽所能地弥补迁建办学所需的巨大资金缺口。回溯历史,尽管私立院校在这一特殊时期处于艰难维持办学之窘境,但仍然为抗战和建国培养了大量人才,发挥着公立大学不可替代的积极作用。

一、全面抗战时期私立院校迁建的经费困局

全面抗战时期,私立院校后方重建是一项艰巨任务,与国立高校相比其经费困难更加突出。战时高校迁建运行与和平时期相比经费支出更加多样,不仅要应付重建的各项巨资投入,同时日军的跟踪式轰炸又造成新的损失。简言之,即一边建设校园,一边开展办学,同时还要维持师生的生计与安全。面对窘迫的政府财政和贫穷的社会经济,如何在复杂的战乱环境中获取维持办学的基本经费,对于战前主要依赖民间资本捐赠的私立院校而言,是一项极为艰难的挑战。

(一)迁建办学经费支出结构

抗战时期,大后方迁建高校办学经费支出主要包括经常费与特别费两个部分——经常费包括建置费等四项,特别费即经常开支以外的所有花销均属此列(见图1)。经常费构成战时我国高等教育经费需求主体。战时私立高校后方重建面临巨大的经费压力,无论是经常费还是特别费均处于捉襟见肘状态。

建置费。建置费涉及购置费、营造费等有关学校基本条件改善的支出,如校舍修缮,图书、仪器、标本的添置。建置费是战时高校后方重建中一笔较大开支,也是维持教学运行基本条件的必要花费。抗战时期,日军对我国高校进行了疯狂摧毁,校舍、图书和仪器设备等损毁殆尽。就图书而言,据北京大学严绍璗教授统计,抗战期间共损失图书计23 675种,合2 742 108册,另有209箱,内装不知其数。其中属国家所有者为5 360种,合2 253 252册,另41箱;属私人所有者为18 315种,合48 856册,另168箱[6]。而实际损失远不止如此。大量图书的损失对我国高等教育事业产生重創,后方重建高校图书资源极为缺乏。诚然,迁建高校在内迁时保存了一定的教育资源,但这仅剩的资源在长途运输过程中极易破坏、丢失,因此,真正到达后方作为教育资源的少之又少。

薪俸费。薪俸开支是办学经费的主要部分,占比最高。高等院校后方重建的经费主要用来支付教师与员工的工资。战时,受通货膨胀、战争破坏等因素影响,教师薪俸待遇实际购买力极低。薪俸开支主要包括四类人员的收入,“机关长官俸”“教师俸”“职员俸”和“雇员薪”,“教师俸”由于人数最多,因此又占此项开支的主要部分,如教授、副教授、讲师、教员、助教、军事教官等的薪俸。以清华大学1938年7月支出部分为例,职员获得1 930.5元,教员获得22 063元。私立大学大致循此比例。不难看出,教师的薪俸是俸给费的主体,而俸给费又是总体办学经费的主要部分,战时一旦高校经费紧缺,影响最直接的当属广大教师群体。

办公费。办公费是维持日常教学和人才培养的基本开支,办公费的开支项目有文具、邮电、消耗、印刷、租赋、修缮、旅运费、杂支等。抗战时期,各校办学经费紧缺,办公费作为消耗品花销常处于压缩状态。在各项办公费的开支中,租赋(包括房屋、舟车以及杂件等)花销最大,内迁高校大都依赖地方政府和乡邻提供屋舍,作为教学、科研以及教职员生活住宿用房。如湖南湘雅医学院内迁贵阳,租借东城门外的庙宇作为办公和住宿用房;迁建重庆北碚的复旦大学同样租借当地黄桷小学及紫云宫庙作为教室,天府煤矿的栈房作为学生宿舍,再租民房作为教师宿舍。大学知识分子正是在这样的环境下履行自己的使命,为了抗战和建国,忍受着恶劣的办公环境。

学术研究费。重建高校在教学的同时并没忽略科研,虽然条件艰苦,办学资源严重有限,但学者们仍然不断开展研究工作,持续追求真知。如私立南开大学经济研究所出版学术期刊达到4种(《经济周刊》《政治经济学报》《南开指数年刊》和英文版的《社会经济季刊》),同时不定期出版经济专刊。学术研究是一项复杂的知识生产活动,对办学资源有独特的要求,如何满足学者的基本科研条件,需要学校提供相应的投入。“学校的学术研究费在普通经常费中所占比重仅次于俸给费,数目巨大。” [7]比如,在金陵大学,中华文化研究所是一支重要的文科研究力量,该所创办了全校性学术刊物《金陵学报》,为中华文化研究搭建了交流与学习的平台。抗战时期,《金陵学报》遭遇经费困难,举步维艰,最终由大后方的金陵大学、华西协和大学和齐鲁大学三所大学中华文化研究所联合资助举办。

特别费。特别费包括甚广,凡是不能纳入经常开支的花销都可以称为特别费。从特别费开支项目中,我们能够更加清楚地观察到战时后方高校运行的经费特点,明晰战时高校办学的艰辛与不易。可以纳入特别费的有,机关长官特别办公费、医药费、膳费津贴、抚恤费、学生补助费、汇兑、汇水、亏耗等。不难看出,迁建高校面临诸多形式的花销,这些开支具有偶发性、临时性,反映了战时环境下经费开支特点。例如,金融的是否稳定能够影响汇兑、汇水以及亏耗等数额,战争导致的伤亡会影响抚恤开支等,学校抚恤开支主要“发给教职员、学生、校警、校工等因公伤亡之抚恤金及费用均在此目”。战火肆虐的中国,人民生命财产受到严重威胁,即使在后方重建的高校也仍然遭到日军的蓄意轰炸,无论是昆明的诸多高校,还是乐山的诸多高校,抑或内迁重庆的高校,大都遭受过二次轰炸,伤亡抚恤等开支极大。

(二)迁建高校办学经费困局表现

战时私立院校迁建面临巨大经费压力:一方面,学校人力、物力运输本身即需大量经费保障,重建办学更是经费需求强烈;另一方面,战争带来的直接财产损失、间接导致的税收减少以及战时通货膨胀等因素,使得国民政府自身也进入财政困境,民族工业同样遭到浩劫,民间资本捐赠力量被大大削弱。在这种背景下,后方迁建的私立院校大都处于经费危机状态,部分高校虽内迁至后方但无法办学直至停办。总体审视,这一时期私立迁建院校经费危机主要体现在三方面。

1.政府财政陷入困境,高校补助持续降低

为了应对日益焦灼的抗日战事,国民政府对全国与国防治安无关的建设费用或停支,或缩支。民国教育部依照1937年10月颁布的《国难时期各项支出紧缩办法》的“紧缩支出”要求提出训令,力求压缩文教开支。自此,全国教育经费预算与国民政府总预算之比例从1938年以来一直处于2%左右,在1942、1943和1945年更是出现了低于2%的境况,而专科以上学校岁出经费与全国教育经费预算数比较更是逐渐降低,高等教育支出严重缩水。这一时期正是高校后方迁建的高潮期,1937年教育部全年补助私立专科以上学校的总额只有122万元国民政府行政院编印《行政院工作报告》(教育篇),1938年第1页。 ,私立院校相较于国立院校财政开支被压缩7成,在战时能够顺利获取政府补助变得更加艰难且不稳定。正如1935年大夏、光华、复旦、大同等上海私立院校校长在联名上国民党五中大会的呈文中所言: “最近教育部虽分别予以补助年一二万或二三万不等……而政府拨于公立大学之款动辄数十万数百万,学生数少而耗费大,与私立院校适成反比例。”[8]以内迁贵阳的大夏大学为例,战前学校日常运作的支出主要依赖于学杂费,随着战后国穷民困的现实情况,流亡学生和贵州本地学生均无力缴纳学费,办学资金时常没有着落。1939年5月,学期即将结束时,大夏校方统计财政发现,除教育部按月补贴的0.7万元之外,“本学期学费一项只收一万四千余元,而每月经常支出至少需一万五千元”[2]842。私立院校仅依靠政府微薄的补助或学费收入,几乎不可能解决学校办学困境。

2.通货膨胀加剧,高校教师实际收入持续下降

全面抗战爆发后,内迁国立或私立高校经费开支均大幅缩减,特别是私立高校在主体经费(学费)来源受挫的境况下,教师薪俸远不如战前。待遇的下降直接影响到后方迁建高校教师生活,他们放弃了之前战区的家园,既要参与学校迁建工作,同时还要担负家庭迁建的重任,生存之艰不难想象。1940年,货币大肆贬值促使物价飞涨,通货开始膨胀,教师及其家庭处于更加困苦的生存状态。“高校教师依靠工資为生,工资有定额,增加有定时,而物价的上涨却是扶摇直上,工资与生活费用的变动相差太远,因而他们的实际收入和实际生活水平便普遍不断地下降,高校教师及其家属生活上不免发生问题。”[9]根据西南联合大学经济学教授杨西孟统计的昆明市大学教师薪金与实际收入对比(见表1),如果以1936年的教师薪俸350元为参照标准,在通货膨胀之前其购买力(薪金实值)即是350元,这一工资水平介于当时副教授与教授之间,相当于一级副教授。随着通货膨胀情况的恶化,1942年虽然工资上涨至1 343元,但事实上购买力只相当于1936年时的10元钱多一点。此外,将后方教师收入与整个国民经济行业其他收入比较也能得知,战前30年代讲师的工资大约100元,同期矿工工资15元左右,讲师工资是矿工的6倍有余,然而,随着通货膨胀的加剧,矿工待遇与大学教师待遇相差无几,甚至更低,1944年大学教师平均工资4 588元,而一般工人5 500元[10]。由此可见,仅凭工资收入养家糊口是根本不可能实现的,这一工资水平远远低于温饱线。对于教育经费本就入不敷出的多数私立院校,校方在物价上浮基础上基本无力按照物价上涨同比例提高学校教师薪俸,部分私立院校教师频频萌生转入国立院校之念。如1940年3月,光华大学成都分校请求教育部援助。其文称,该校常年收支不抵,物价飞涨导致教员待遇减少,而学生学费也无法再重,希望按照私立复旦大学和大夏大学的标准给予扶助。

3.异地迁建,高校教学资源严重短缺

教学资源是维持教学和人才培养工作的必备资源。抗战时期,内迁高校虽然通过水运或陆运携带了一些图书、实验设备以及仪器和标本等,但由于日军的轰炸和运输过程中的损失,造成教学资源极度短缺,因此,大量经费的重新投入是教学资源建设的重要保障。以内迁贵阳的私立湘雅医学院为例,在迁建初期,湘雅医学院院舍问题极其紧迫,学院在近半年时间内分别租赁民房和旅社以安置教职员工及家属,学生则暂住在贵阳东山的寺庙中,并借用阳明路贵阳医学院的空闲教室进行课堂教学,“房内各种家具简单,利用包装箱作为书架和药品台,凳子为三只脚,发给每个学生一条。”“一旦忘带了,就要站着吃饭、站着上课。”[11]180复旦大学在重庆夏坝办学初期,教学环境同样十分简陋,“教室破烂,桌凳数量有限,不敷应用,上课晚到的学生只能在门外站着听讲。图书室是仅能容纳师生20多人的两间当街的小房子,成天嘈杂不堪,参考书籍、报刊杂志很少。” [11]198战时异地迁建不仅物质资源短缺,私立院校还面临人才流失问题,为了提高教师待遇,留住人才,使得学校要比以往花费更多的金钱。以私立齐鲁大学为例,抗战时期一位在美国西北大学获得博士学位的医学院教师一个月的薪水只有150元法币,而与他同等学历的教师在其他大学里可以有500元的收入[12],战时私立大学在人才延聘上同样面临显著困难。

二、战时私立院校迁建的经费筹措路径

私立院校经费来源主要是校产和捐款。抗战爆发前,我国私立高校运行良好,民族资本家对高校提供了有力支持。抗战时期,日军侵略使得私立高校损失惨重,与此同时战争破坏了民族经济发展,民间资本主体也陷入困境之中,学校经营日益困难。全面抗战爆发后,私立院校为谋求基本生存并维持办学秩序,各学校董事会充分发挥能动性,利用成员的社会地位和影响力以及校长的人脉等,采取了多元、灵活的经费筹措路径以共度时艰。

(一)学费收入

私立院校自办学伊始,由于学校性质一直缺乏政府的强力支持,学费就成了其收入的主要构成。战时私立高校为了获得学费收入,维持学校生存,通过降低入学考试标准、优化学科专业设置、为在职青年提供继续教育等形式招揽生源。抗战时期,“国立大学学费占平民百姓家庭收入的5%—10%,或相当于一个工人一两个月的工资,而私立大学或教会大学的学费占平民家庭收入的35%左右。”[13]高额的学费,不仅一般劳动人民负担不了,就连一般小资产者和中产阶级也十分困难,“1938年出50元至300元钱以买得受教育机会者,为数实少”[14]。高昂的学费使得战时的学生望而却步,私立高校迁往后方以后,由于家在战区的学生经济来源断绝,加上学生人数因战争而急剧减少,学费这一私立高校的主要经费来源大幅度缩减。国民政府教育部为了解决私立院校学生入学经费问题,颁布了《省私立专科以上学校战区学生贷金暂行规则》,建立了贷学金制度。在贷学金时期,私立院校的学生也可以享受贷学金补助。以武昌中华大学为例,该校在校生有1/2来自战区,全部依赖教育部的贷学金维持生活[15]。后期又颁布了《非常时期国立中等以上学校及省立私立专科以上学校规定公费生办法》《专科以上学校清寒优秀学生中正奖学金办法》等文件,贷学金改为公费制,私立院校医学、工科专业学生70%享受免费膳食待遇,理学和农学院系50%享受此待遇,这意味着私立院校的生源一定程度上有了保障。通过贷学金或公费,更多的学生进入私立院校求学,学费收入一定程度有了保证,然而一旦招生出现暂停或生源波动,学校则会迅速置于险境。“光华大学成都分校身陷财政危机,日常运作全部仰赖学费,年底便将招生广告登载于各报。如今教育部不但不予增加补助,反令其暂缓招生,无异于彻底断其财源,使原本处于险境的学校有瓦解之虞。”[16]后经朱家骅和翁文灏等的调解,教育部允许暂时招生,稍微缓解办学经费危机。

(二)政府补助

政府补助是战时私立高校大后方重建的重要经费来源,私立复旦大学、私立大夏大学虽然在内迁初期政府未能提供经费支持,由学校自筹迁建费用,但最终仍然由民国政府教育部提供路费和溯江而上的轮船。内迁以后,私立院校仍然得到了政府支持:一是努力救济教师,给予相应的补助,如对同济大学给予了教职员救济金和校产保管费8 500元[17];二是对内迁私立高校追加办学经费,国民政府教育部先后为复旦大学、大夏大学、光华大学、武昌华中大学、朝阳大学等学校追加数万或十数万的补助费(相对于国立高校而言显得少之又少)《关于私立大专院校经费困难申请贷款的往来文书》,南京中国第二历史档案馆:国民政府教育部档案,第5全宗号,第3003号档案。 。除了民国中央政府外,各省政府在战时也对内迁高校进行了资助。值得一提的是,广东省政府特别部署了私立院校内迁事务,并给予了巨额经费补助。正是由于省级政府的这一支持,使得这一时期广东省的私立院校数量和学生数量、教师数量等并未因战争而减少,反而呈现增长趋势,不得不说广东省政府的支持至为关键。如果说广东私立高校是迁出省的支持,那么复旦大学则得到了迁入省的大力支持。“母校在川,与各方感情融洽,川省府特拨款五万元,为购置校址、建筑校舍之用。已勘定嘉陵江北岸东阳镇地方千亩,以为永久校址。”[18]95由此可见,内迁私立高校正是因为其相对国立高校等更为艰难的处境而得到了各级政府的额外同情与支持,但这种支持并非常态化,而是临时的,私立高校迁建仍困难重重。

(三)社会募捐

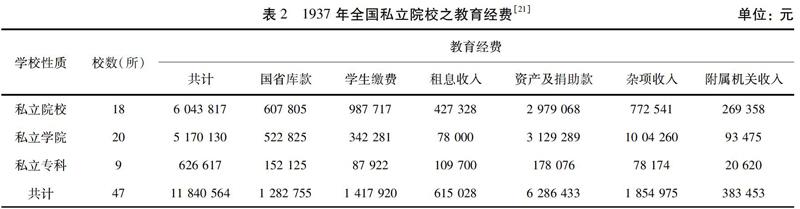

资金流入教育系统一般有两个基本渠道:一是通过政府拨款投入教育,二是以社会投资或捐资形式流入学校。私立高校自成立之初一般都是基于社会各界团体或个人投资或募捐办学。如表2所示,相比其他渠道经费收入,社会捐资在战时仍是私立高校主要经费来源,1937年全国私立高校校产及捐助数额达到总收入的53%。战时私立复旦大学经费构成中校产和捐款所占比例在1935年为45%,抗战全面爆发后这一比例达到58%(1937年)、50%(1938年)、52%(1939年)。私立武昌中华大学战时重建同样依赖董事会。以浦心雅董事为例,在这一时期先是向大华、裕华纱厂募集资金5万元,再通过康心如帮助募集了四川各银行所捐助的7万余元,后又携徐源泉、贺国光约各银行负责人共进晚餐,并请其量予补助,当晚共募得18万元。从该校董事长何成浚日記获知,浦心雅董事在武昌中华大学重建期间共向社会募得34万元经费,超出当年政府补助两倍之多,在战时帮助学校顺利渡过难关。对于私立高校来说,海外募捐也是重要经费来源。虽然受到二战影响,西方国家自顾不暇,但海外募捐并没有受太大影响。如南开大学应用化学研究所从20世纪30年代开始就受美国洛克菲勒基金会资助,每年15 000美元,即使抗战爆发也不间断[19]。再如广州大学校长陈炳权为了扩建校舍,1943年前往海外筹款,直到1948年方才回国,6年时间共获得海外华侨和文化团体支持资金11万余元以及图书10万余册[20]。

(四)国立化

通过战时政府的政策和资金帮扶,公立院校较之私立院校具有强大的竞争优势,1938年私立院校47所,占公私立院校总数的51.6%,而到了1946年,私立院校64所,公立大学121所,私立院校仅占公私立院校总数的34.6%[22]。诚然,战时内迁私立高校获得了政府的一定资助,且各校校长和其他长校者凭个人能力和社会关系积极展开募捐,但相对于庞大的迁建工程及其资金需求而言,既有经费显然是不够的。如何突破这一困境,国立化就成为重要路径选择,诸多私立院校同省立院校开展了一场轰轰烈烈的“国立化”运动,如南开大学、复旦大学等有着突出成绩的大学,为取得政府长期、稳定的办学资助而不得不转为国立大学。事实上,内迁私立高校的国立化进程呈现出两难抉择:高校一方面希望保留自身私立属性和校名,另一方面残酷的办学窘境又逼迫它们不得不接受国立化对学校发展的诱惑。如1946年,中华民国教育部宣布私立南开大学改为国立,结束了南开大学私立的命运。毋庸置疑,这样的结果对于张伯岺而言是无法接受的,“从维持私立到商改国立,私立南开及张伯苓围绕办学资源的获取,与政府展开了深入而持久的互动和博弈”[23],但迫于办学经费的紧张困境,张伯苓最终也只能勉强同意政府的国立化决议。对于大多数国立化的私立高校而言,这是无奈的举措,因为国立化确实能够让学校获得基本生存和办学保障。

三、战时私立院校内迁办学的筹资特征

战时私立院校在战争摧毁下损失惨重,然而,迁建不仅是整个学校的迁建,同时也是教师、家庭、学生学习环境的迁建,后方迁建必然需要耗费大量资财。通过对私立院校后方迁建的经费筹措路径梳理发现,在民间资本捐赠主体受挫、政府财政危机、通货膨胀等多重外部不利因素的影响下,私立院校为谋求办学的正常秩序,经费筹措路径灵活且多元,总体来说具有以下四方面特征。

(一)长校者影响资助主渠道

“谁举办,谁出资”是高等教育财政的基本规律和逻辑,不同类型和属性的高校,其筹资模式相异。相较于政府主办的公立高校,私立院校的举办者是社会团体或个人,在管理模式上一般实行的是董事会领导下的校长负责制,董事会的一项重要职能就是负责学校的经费筹划。私立院校很大程度上继承了古代书院家庭式、集权式的办学理念,校长一般事无巨细、亲力亲为地总揽学校大小事务。私立大学的属性及其运行机制决定了其经费筹措重任主要落在长校者身上,而事实上校长及董事会成员也确实发挥了重要作用与功能。作为学校日常事务的掌舵人,抗战时期面临着更为繁杂的任务,特别是学校的办学经费瓶颈,校长的个人能力和人脉是解决现实经费危机的重要影响因素。以大夏大学为例,大夏在贵州的处境十分艰难,校长王伯群在此期间发挥了重要作用。王伯群的人脉优势在于其与妹夫何应钦之间的密切关系。在大夏迁建过程中,何的支持十分重要,如《大夏周报》所记:“建筑经费已由何校董敬之由北平汇到三万元。近年来何校董为校筹款,数不在小,虽政军多忙,而努力校务,则始终如一。”在何的影响下,孙科、吴铁城等也相继帮助[24]。战时,不仅大夏大学,立信会计专科学校、武昌中华大学等诸多私立高校均是在长校者的带领下逐步缓解危机的。立信会计专科学校以董事长潘序伦为代表,不断向学校捐助资产,战时捐赠图书2千多册,在其带领下,副董事长王云五捐赠图书达2万多册,1942年迁往重庆后更将自己大部分收入捐作建筑基金。武昌中华大学长校者陈时,“为了节省钱财以支持学校,一家常常借贷度日。陈时无私奉献、艰苦办学的事迹受到了周恩来的赞赏和肯定,周恩来称赞陈时是一位清苦的教育家”[25]。

(二)实用性影响资助方向

抗战时期后方迁建高校不仅要保存自身命脉,同时还要服务于抗战建国,服务于国家需求,因此,从学校经费的获得来看也体现了这一点。无论是政府经费还是社会捐助均以实用的学科、实用的培训项目以及实用性的科研为重点对象,并不是所有学校、所有学科享有同等的经济地位。第一,从政府的资助来看,应用性是基本价值取向。例如,在前述的贷金制度和公费制度设计上,医药工科明显照顾力度大于农学和理学,同时理工农医又高于文法专业,这种政策安排有助于战时多招收实用学科学生,为未来服务于战争和国家建设奠定基础,解决急需的人才门类。第二,从社会资助看,同样体现了实用导向。美国洛克菲勒基金之所以选择南开大学应用化学研究所作为资助对象,就是因为看中了其应用性,“‘应用二字,不仅为国际瞩目,更为‘实业界,为社会所欢迎”[26]。在南开,不仅化学学科以应用为导向,经济研究也以实用为目的,南开经济研究所因其实用性得到了包括政府在内的多家组织捐助。第三,经费资助投入到实用性的校地合作项目中,如开办各种进修班,开展专门的实用人才培训,开展服务性的研究等。如厦门大学在南坪山区根据山民茶农的需求,开设了“茶园管理”课程,仅16个课时,但因为满足了当地需求,“教室里经常有当地山胞也挤进来听课”[27]。整体审视,除了经常性经费收入外,在其他专项经费或临时开办费等科目上,实用性是经费投入的重要导向,这体现了抗战时期政府或社会在投入高等教育事业上保持了理性,一切集中于服务抗战事业和社会生产的发展。

(三)政治态势影响资助决策

1939年,蒋介石在国民党五届五中全会上发表了题为《唤醒党魂、发扬党德、巩固党基》的报告。此次会议设立了“防共委员会”,并通过了《限制异党活动办法》,实施限共、反共、剿共政策。而在高等教育领域,国民党则通过遍设党团支部,加强渗透,以对抗共产党的地下组织[18]65。学术自由与大学自治是大学内蕴的主要精神价值,在政治与学术之间如何保持独立,同时又能争取政府物质支持,需要战时内迁高校作出艰难抉择,因此,抗战时期无论是国立化还是地方化都存在激烈的内部争论。国民政府为了掌控学术动向和青年学生思想动态,不断加强高校渗透,这种干预微观可至课程,宏观可至大学整体属性更替。比如,北碚时期复旦大学是抗日力量集聚地,同时还是马克思主义思想传播重要阵地,国民政府对复旦大学转为国立一直采取积极态度,但这也为创校者之一的李登辉所警惕。战时,复旦大学原先主要依靠学费办学的局面再难以维持,跟随本校内迁的数百名学生根本无力缴纳学费,就连生活费也時有时无。与此同时,学校面临大笔重建所需建置费、薪俸费、办公费等支出压力,在政府每月补助1.5万元还需要按7折发放的情况下,经费补助显得尤为杯水车薪,学校经济陷入极大窘境。在此困境下,吴南轩提议复旦国立化,但遭到了原校长李登辉的反对,其理由在于国立后校名、编制以及不可预估的政治影响等会破坏大学自主办学,干预学术自由,因此,国立化转型的呼声在争议中徘徊。然而,一两年后,通货膨胀、物价飞涨使得学校又入绝境,以致国立化议题再次提起,吴南轩利用他与国民党和其他方面关系,最终在1942年1月促成私立复旦大学改为国立。

(四)灵活多元的筹资机制是保证

战时全国范围内教育资源紧缺,如何获得充足的经费促进私立院校迁建,民国政府、高校以及利益相关者均在朝着共同的方向努力。战时私立院校通过多种渠道,充分挖掘可能潜在的经费资源,与此同时充分挖掘有限经费的价值,开源节流,共度时艰。一方面,上、下统筹。私立院校除董事会募集的办学资金外,既要依赖民国中央政府,同时也需要地方政府的支持,尤其是后方政府。从历史来看,后方社会和政府在高等院校迁建中发挥了重要作用,贡献了人力、物力、土地和经费等多种迁建所需资源,战时虽然存在不同派系或中央与地方的矛盾,但后方政府的支持是一支不能忽略的力量,如私立光华大学。这一点不仅体现在四川省对迁建高校的支持上,也体现在广西省、贵州省、云南省等政府的支持上,可以说,后方迁建是在民国中央和地方共同努力下实现的宏伟工程。另一方面,内、外统筹,即自力更生与争取外援相结合。各高校在竭力争取外部资金的同时,自身也在不断融入社会,将知识优势转化为资源优势。如王伯群校长为了给贵州大学筹资,俯身为地方富商题字,以获得该富商对大夏的支持,其精神感动了大夏师生;齐鲁大学话剧社对外演出,其中一次即为政治科学经济学系筹得2 000美金书本费;复旦大学更是自创了复旦酱油、复旦番茄酱等产品。与政府社会的支持相比,自力更生虽然只能解决少量困难,但却体现了自强不息的精神。

四、余论

抗战时期高校内迁是一场声势浩大的战略转移运动,私立院校作为参与内迁的主体学校之一,不仅培养了大量抗战救国人才,同时一定程度上也改善了内地贫瘠的高教事业,刺激了内地新增私立高校规模和数量的迅速扩大。私立院校在后方重建过程中经费问题是办学的首要制约因素,在经费困境面前,私立院校积极采取灵活、多元的筹资路径,为维持学校基本办学秩序与生存广辟财源,尽管私立院校的整体地位与战前相比有所下降,但实质上该时期的私立院校在艰难维持的环境下仍然保持着持续发展的势头,多数迁建办学的私立院校1947年个体规模相较于1931年都不同程度地有所扩大。梳理这一时期私立院校的筹资机制发现,除了部分通过国立化获取办学经费的私立院校外,民间私人和团体的捐赠仍是多数私立院校迁建办学的主体经费来源,其中校长及董事会成员的人脉成为获取外源性经费资助的关键性因素,极大程度地决定着学校办学的生死存亡。私立院校作为近代高等教育体系中不可分割的组成力量,是近代社会向现代化转型的重要产物,虽在新中国成立后大都改制转型,但其特殊的发展历程和经验对于我国当代民办教育事业发展,特别对民办高校的经费困境问题,具有重要的借鉴意义和参考价值。

参考文献:

[1] 韦卓民.抗战时期中国的教育[C]//雷法章.韦卓民博士教育文化宗教论文集.台北:华中大学韦卓民纪念馆,1980:80-81.

[2]中国第二历史档案馆.中华民国史档案资料汇编:第五辑:第二编:教育:一[G].南京:江苏古籍出版社,1997.

[3]时事问题研究会.抗战中的中国文化教育[M].上海:上海人民出版社,1961:33.

[4]徐国利.关于“抗战时期高校内迁”的几个问题[J].抗日战争研究,1998(2):122-139.

[5]王彦才.教育经费与民国时期私立大学的命运[J].浙江树人大学学报(人文社会科学),2018,18(1):24-27.

[6]陈剑光,翟云仙.日本侵华战争与中国图书馆之损失[J].图书与情报,2000(4):69-72.

[7]涂上飚,刘昕.抗战烽火中的武汉大学[M].河南:河南大學出版社,2015:32.

[8]韩戍.抗战时期的部校之争与政学关系——以私立大夏大学改国立风波为中心的研究[J].近代史研究,2016(1):124-137.

[9]伟大的教育救济事业[N].教育杂志,1940-08-10(8).

[10]陈明远.文化人的经济生活[M].上海:文汇出版社,2005:142.

[11]惠世如.抗战时期内迁西南的高等院校[M].贵阳:贵州民族出版社,1988.

[12]SHUMING T.Liu to Castleton and B.A.Garside[J]. Archives of the United Board for Christian Higher Education in Asia,1939(110):472.

[13]陈明远.六十多年前的大学学费[J].文史博览,2006(1):56-58.

[14]汤志钧,陈祖恩.中国近代教育史资料汇编[G].上海:上海教育出版社,1995:91.

[15]黄觉民.全国专科以上学校最近实况[M].香港:商务印书馆,1941:52.

[16]韩戍.抗战时期内迁高校的地方化——以光华大学成都分部为例[J].抗日战争研究,2014(3):105-115.

[17]南开大学校史编写组.南开大学校史[M].天津:南开大学出版社,1989:122.

[18]复旦大学校史编写组.抗战时期复旦大学校史史料选编[G].上海:复旦大学出版社,2008.

[19]何廉.何廉回忆录[M].北京:中国文史出版社,1988:50.

[20]陈炳权.大学教育五十年——陈炳权回忆录[M].香港:南天书业公司,1970:268.

[21]宋秋蓉.近代中国私立大学研究[M].天津:天津人民出版社,2002:261.

[22]金国,胡金平.权力让渡与资源获取:私立南开大学国立化进程中的“府学关系”[J].高等教育研究,2015,36(12):87-96.

[23]王校长勉全体职员克苦奋斗,打破难关,大中两部全体职员谈话会议决全体职员一律穿着制服[N].大夏周报,1935-02-25(17).

[24]陈庆中.武汉文史资料:第2辑[G].武汉:武汉出版社,1985:84.

[25]陈元.民国时期我国大学研究院所研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[26]张珍.回忆南坪时期的大学生活[M].福州:闽侯书局,1948:45.

[27]金国.从“商改国立”到国立:私立南开大学复校进程中的国家意志与恩怨纠葛[J].复旦教育论坛,2018,16(3):18-24.

(责任编辑:杨 波)