轻型新型冠状病毒肺炎70 例中医临床疗效回顾性分析

2021-11-06袁成波陈梦竹刘琪华

袁成波,王 檀,仕 丽,陈梦竹,刘琪华

(长春中医药大学附属医院肺病科,长春 130021)

2021 年1 月,通化市出现新冠肺炎疫情,此次新冠疫情的特点为患者年龄偏大、病情进展快、基础疾病较多,重症病例的医疗救治面临巨大挑战,轻型病例亦占有相当一部分比例。在治疗过程中,本着将治疗时间节点前移,防止轻症向重症转化的目的,课题组在依据国家救治指南治疗基础上,以中医辨证治疗为主,西医对症治疗为辅的诊疗思路,对70 例轻型新型冠状病毒肺炎分期辨治,出具个体化的诊疗方案,疗效较好。现笔者回顾分析于2021 年1 月16 日-3月3 日在通化市医院收治的70 例轻型新型冠状病毒肺炎的病例资料,对其流行病学特点、病因病机、临床特征及中医辨证诊疗效果进行分析,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 70 例轻型新型冠状病毒肺炎(新冠肺炎)患者均来自2021 年1 月16 日-3 月3 日通化市医院,符合国家《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》关于新冠肺炎轻症的诊断,经新型冠状病毒核酸检测确诊。70 例患者中男44 例,女26 例;平均年龄(37.78±18.03)岁;平均住院时间(26.63±16.32)d,年龄最大77 岁,最小3 岁,其中以青年患者(18 ~44 岁)28 例(40.00%)居多,其次为中年患者(45 ~59 岁)21 例,老年(60 ~岁)6 例,少年(12~18岁)6例,儿童(5~11岁)8例,幼儿(1~4岁)1 例。有基础疾病者16 例,其中合并冠心病1 例,高血压12 例,糖尿病3 例。

1.2 流行病学特征 70 例患者中40 例(57.14%)暴露于家庭聚集病例后,5 例(7.14%)暴露于小区密切接触确诊病例,25 例(35.71%)暴露于社会公共场合,均为聚集性发病,流行病学明确。

1.3 临床症状特征 70 例患者中,潜伏期为3 ~18 d,发病时间(5.61±4.53)d。23 例(32.85%)患者无明显首发症状,15 例(21.42%)出现发热,12 例(17.14%)首发症状以咳嗽、咯痰为主,10例(14.28%)轻微乏力,8 例(11.42%)嗅觉及味觉障碍,7 例(10.00%)患者咽干;3 例(4.28%)鼻塞流涕。病程中新发4 例患者发热。70 例患者均无胸闷、胸痛、喘促、呼吸困难等症状。70 例患者均无明显阳性体征。

1.4 实验室检查特征 70 例患者中血常规白细胞计数2 例轻度升高,1 例偏高;淋巴细胞计数10 例轻度降低,3 例升高;淋巴细胞百分比9 例轻度下降,4 例升高;中性粒细胞计数35 例偏低,3 例偏高;中性粒细胞百分比20 例下降;血红蛋白均正常。生化指标中,谷丙转氨酶、谷草转氨酶、肌酸激酶、肌钙蛋白均正常,3 例γ-谷氨酰转移酶偏高,4 例乳酸脱氢酶偏高,4 例肌酸激酶同工酶偏高,3 例C 反应蛋白偏高,3 例肌红蛋白偏高。

1.5 影像学特征 70 例患者均行肺CT 检查,其中55例CT无异常,5例存在纤维条索影,4例存在微小结节,3 例存在小斑片状影,2 例存在磨玻璃结节。

1.6 中医舌脉特征 入院首诊(初期),舌质淡红者36 例,舌暗红8 例,舌红26 例;舌体正常36 例,胖大34 例,兼有齿痕15 例;舌苔薄者26 例,苔厚者44 例,其中白腻者24 例,黄腻者20 例;舌苔白(滑)36 例,黄者25 例,燥者8 例,苔少者1 例。脉象多细、滑、濡。

2 治疗方法

参照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》《长春中医药大学新型冠状病毒肺炎(NCP)防治方案(试行第五版)》,采用中医辨证治疗为主,西医对症治疗为辅的诊疗思路,分期论治。

初期:临床表现以发热、咳嗽、咯痰、咽干等为主。症见发热,乏力,周身酸痛,舌质淡胖齿痕或淡红,苔白或厚腻,脉濡或滑者,应用寒湿疫方;症见乏力、发热,咳嗽,咽痛,舌质红,苔黄或厚腻,脉滑或细滑者,应用清肺排毒汤。症见发热,乏力,周身酸痛,咽干,倦怠,纳差,舌质淡红,苔白厚腻,脉濡滑或濡者,应用湿热蕴肺方。症见干咳,少痰,倦怠乏力,胸闷,脘痞,或呕恶,便溏,舌质淡或淡红,苔白或白腻,脉濡者,应用寒湿阻肺方。症见发热,咳嗽痰少,或有黄痰,咽干,便秘不畅,舌质暗红,舌体胖,苔黄腻或黄,脉滑数或弦滑者,应用宣肺败毒散。症见发热,面红,咳嗽,痰黄黏少,或痰中带血,疲乏倦怠,口干苦黏,咽干,恶心不食,大便不畅,小便短赤,舌红,苔黄腻,脉滑数者,应用化湿败毒方。

中期:临床表现以咳嗽、咯痰、咽干、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等为主。症见乏力,咳嗽,痰少,色黄黏稠,自汗盗汗,舌红,苔黄腻,脉滑数者,应用养阴解毒方。症见咳嗽,动则气短,面色暗滞,嗅觉及味觉障碍,手足逆冷,舌质淡,或暗红,苔白(滑)者,应用温肺化湿方。病程中,患者若出现发热,恶寒,咳嗽,胸闷,舌红,苔薄黄,或腻,脉浮数,应用解肌清热方。

恢复期:临床表现为轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等为主。症见乏力,咳嗽,痰中带血,汗出,肢冷,嗅觉及味觉障碍,舌胖暗红,苔厚腻或微黄而燥,脉滑数,或沉滑者,应用温补脾肾方。症见乏力,咳嗽,痰少,心悸,少寐,神疲,手足心热,大便干结,舌红少苔,脉细数者,应用养阴增液方。

3 结果

70 例轻型新冠肺炎患者无一例转重症,至2021年3 月3 日均已治愈出院。

3.1 患者临床症状改善情况 1)发热:15 例首发症状为发热的患者入院后1 ~7 d 热退,4 例病程中新起发热患者也予对症治疗后缓解。2)咳嗽:12 例咳嗽患者中8例入院后1~5 d消失,4例偶咳,10 d后好转。3)乏力:10 例轻微乏力中6 例入院后7 ~10 d 好转,4 例14 d 好转。4)嗅觉及味觉障碍:8 例嗅觉及味觉障碍患者中3 例7 ~9 d 消失,5 例20 d 后好转。5)咽部不适:7 例咽部不适患者中4 例1 ~3 d 好转,3例7 d 消失;6)鼻塞:3 例鼻塞流涕,3 d 消失。从症状上看,患者发热、咳嗽、咯痰、咽干、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍等症状消失率较高。

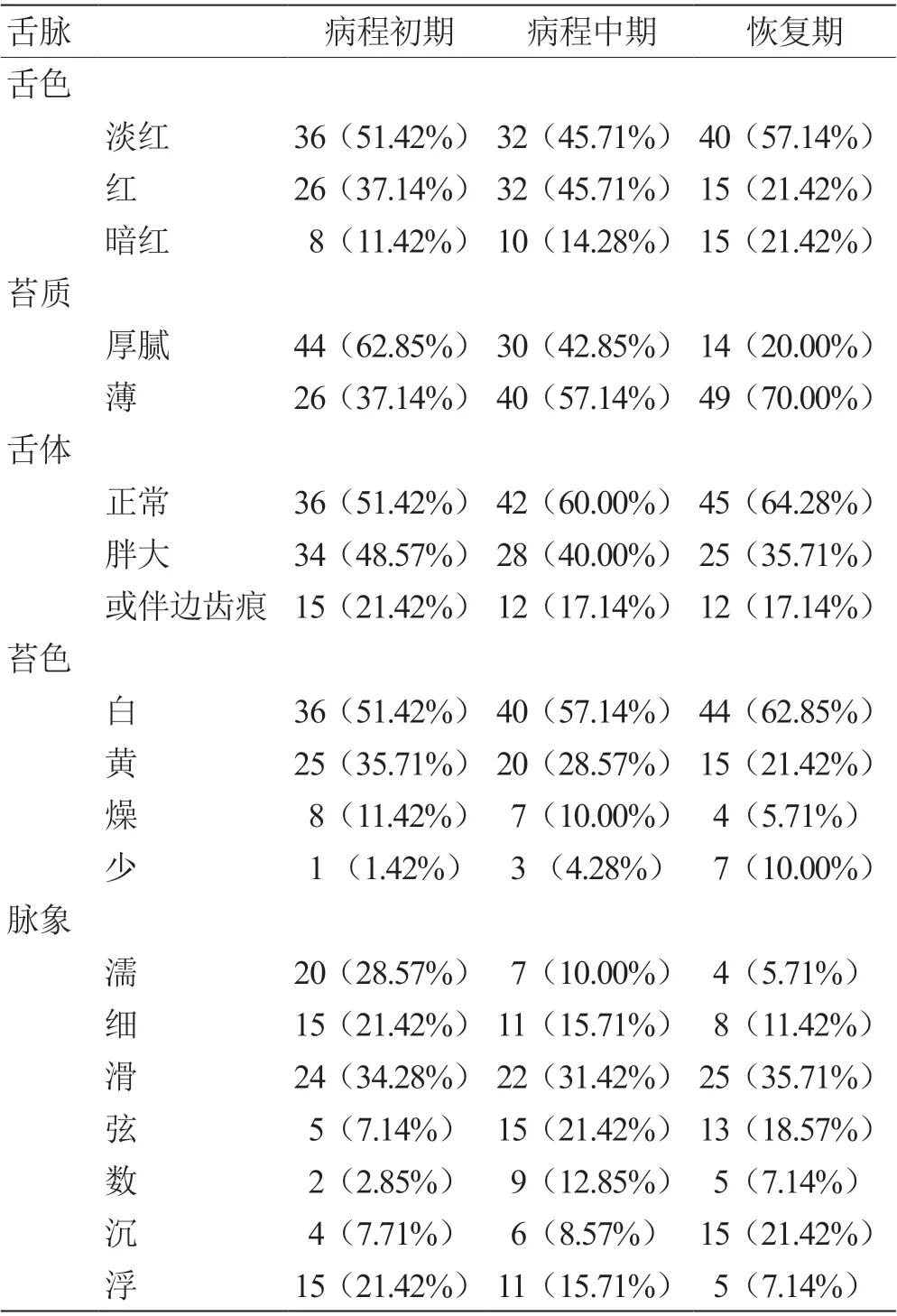

3.2 患者治疗前后舌脉改善情况 患者舌苔、脉象较前好转,见表1。

表1 患者治疗前后舌脉改善情况 例(%)

3.3 患者相关理化检查情况 血常规中白细胞计数、中性粒细胞数、中性粒细胞百分比全部恢复正常,淋巴细胞计数及淋巴细胞百分比仅有1 例轻度降低,较前好转,其余全部恢复正常。生化指标中,乳酸脱氢酶、肌酸激酶同工酶恢复正常,2 例γ-谷氨酰转移酶偏高,较前好转。C 反应蛋白、肌红蛋白恢复正常。14 例肺CT 存在异常患者出院前复查显示均有好转。患者连续2 次核酸转阴用时(间隔24 h 以上)为7 ~28 d,平均(18±6.69)d。

4 讨论

通化市70 例轻型新冠肺炎病例中,年龄最大77 岁,最小3 岁,平均住院时间(26.63±16.32)d。此次新冠疫情轻症患者临床特点为症状较轻、预后较好,可能与患者年龄偏轻,基础疾病少有关。本次疫情确诊病例以“肺脾两虚、寒湿偏盛”为发病内在条件,首发症状不明显。“疫毒”(即新冠病毒)为直接致病因素,存在普遍易感。病机发展以“寒湿疫毒”郁于肺脾,脏腑气机失调为主线,病位在“肺脾”两脏,后可累及他脏、他腑。临床表现以低热、咳嗽、咯痰、咽干、轻微乏力、嗅觉及味觉障碍多见。辨治要点初期为“寒湿郁肺”,中期为“痰热伤阴”,后期为“脾肾虚寒”。传变易从热化,随着“疫毒”深入可出现“化热、化毒、伤津、伤阴、损心、伤肾”等病理状态。治疗原则以“救护肺气”为要,随证治之,谨防传变。[1-3]

4.1 中医病因分析

4.1.1 致病因素 遵循新型冠状病毒感染的普遍认识,新型冠状病毒(2019-nCoV)是本病直接致病因素,中医将其归属于“瘟疫”“疫病”“疫疠”等范畴,具有高传染性及高致病性特征。本研究70 例患者中,男44 例,女26 例,平均年龄(37.78±18.03)岁,无特异性差异,表明患者群体普遍易感,传染源为新型冠状病毒感染患者及无症状感染者。

4.1.2 外在因素 通化市发生疫情时正值我国东北冬季时节,1 月份平均气温-22 ℃以下,冬季寒冷地域,寒邪凛盛,易耗伤机体阳气,致寒邪所伤部位之气血津液凝结、经脉阻滞,故阴寒之邪伤人,阳气受损,失其温煦[4]。彼时外有厉寒,卫阳四布以抗寒,我国北方室内取暖,加之北方人喜饮酒、易动的性格特点,抗寒同时,加剧阳气耗伤。寒邪侵袭,失其温煦,湿邪乘虚而入,寒与湿结合,形成寒湿,若其不即病,潜藏于体内,久之成寒邪体态,寒湿滞留,形成寒湿之体[5]。

4.1.3 内在因素 通化地区疫情爆发时,寒邪当令,由寒生湿,使“疫疠”之气滋生[6],同时湿寒气候在内损伤人体阳气,在外感之“寒湿疫毒”,两邪相挟寒湿内困脾胃,使人处于“肺脾两虚、寒湿偏盛”状态。本次疾病因“疫毒”对寒湿状态的偏嗜性而发病。寒伤阳气或寒邪阻遏肺脾肾,均可影响水液转化,代谢不利而形成湿邪,加之东北人形体彪悍,且常嗜食肥甘厚味易蕴生内湿。所以,北方人群久居寒地,寒伏湿蕴,易成寒湿体态。以上均可导致阳气虚衰、寒邪内生、湿邪滞留的状态。

4.2 中医病机分析 寒湿疫疠之邪侵袭于肺,肺气不足、卫外不固,使得疫毒之邪乘虚而入,恰逢人群寒湿、虚寒状态之虚,二虚相得,一则寒湿偏盛,寒盛阳虚,无力抗邪外出,疫毒趁虚而入,直伤肺脏;二则寒湿伤及脾胃,肺脾因湿困而萎顿不振,不能正常通调及运化水湿,脾胃之阳受损,水湿运化不利,疫毒得以依附有形之质而难以祛除。因此,外有寒湿疫毒,内有寒湿、虚寒之体,兼有气化顿滞之态,是本病发生的重要病因病机[7]。

在寒湿疫疠之邪侵袭中,患者肺气不足、卫外不固,使得疫毒所遇机体抵抗反应能力减弱,导致潜伏期延长。寒湿疫毒侵犯,肺气不足,卫外不固,正邪交争,肺气郁闭,故见发热、咳嗽;寒湿困着脾胃,升降出入不遂,运化不及,则嗅觉及味觉障碍、纳差等;随疫毒深入和气机郁闭加重,病势可向化热、化毒、伤津、伤阴、损心、伤肾方面传变。研究发现70 例患者中血清激酶偏高,考虑与病毒损伤心肌相关,故应重视保护心脏。

4.3 中医辨治特点

4.3.1 肺气不足,病势缠绵为本病的根本特点 绝大多数患者虽无明显临床症状,但病毒可不同程度损伤免疫功能,导致机体功能的下降。患者肺部CT 多无异常或病灶轻浅,但临床治疗仍需谨慎。此外,患者连续两次核酸转阴用时(间隔24 h 以上)5 ~27 d,平均(16±7.19)d,其整体病程较长,病势缠绵,此皆与患者肺气不足,卫外失利有关。

4.3.2 “散寒湿,温脾肾”贯穿疾病的始终 疫疠之气侵犯于肺,由口鼻、卫表而入,肺不耐外邪及时行疫毒,寒者伤肺,湿者碍脾,寒湿之性均属阴邪,故以“温”药散寒,开肺气之宣肃;以“温”药化湿,助水道畅通。疾病后期、恢复期,脾胃亏虚,累及于肾,肾阳亏虚,故应注重“脾”“肾”两脏,温阳化气,温补脾肾,固本培元,以资源泉[8]。考虑患者素体脾肾阳虚,或病情久治不愈累及脾肾,随着病情的迁延,疫毒因无所制而变本加厉,化火成毒,吞噬正气,重耗脾肾之阳,动摇生命根本,因阳虚之重,疫毒虽化火毒,仅能出现疫毒内陷的阴证,寒、湿、痰、瘀等浊气痹阻肺络难除。纵观患者舌苔、脉象变化,舌苔以白(滑),脉象以弦、滑为主,提示“寒湿疫毒”始终存在,治疗重在“散寒湿,温脾肾”。

4.3.3 恢复期以“顾护心阴,保肾气”为主 研究发现,患者舌质始终以“红”为主,舌苔由“白、厚腻”逐渐转为“黄苔或少苔”。“舌为心之苗”,舌质红是提示疾病向愈或易从热化。随疫毒深入和气机郁闭加重,病势可向化热、化毒、伤津、伤阴、损心、伤肾方面传变[9];如若平素体弱,毒挟寒湿,化火成毒,逆传心包,可导致心气亏虚,火毒伤阴,心阴亦出现亏耗,心阴耗伤必然导致肾气亏耗,所以恢复期应注重“顾护心阴,保肾气”。