语文教学:引领学生体悟美的生命过程

2021-10-28周小红

周小红

语文融自然美、艺术美、语言美于一身。语文教学应是教师带领学生体悟美的生命过程。

一、在语言学习中发现美

教师要善于在教学中挖掘美的因素,生动而充分地展现识字写字之美、阅读之美、名篇之美,以此培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力。

1.在识字写字中感知汉字之美

汉字是美的载体,汉字的演变能让学生了解汉字的构造美,发现汉字蕴含着灵动的生命力。

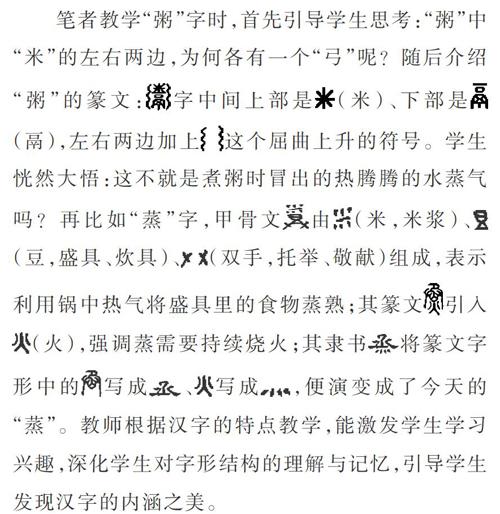

笔者教学“粥”字时,首先引导学生思考:“粥”中“米”的左右两边,为何各有一个“弓”呢?随后介绍“粥”的篆文:字中间上部是(米)、下部是(鬲),左右两边加上这个屈曲上升的符号。学生恍然大悟:这不就是煮粥时冒出的热腾腾的水蒸气吗?再比如“蒸”字,甲骨文由(米,米浆)、(豆,盛具、炊具)、(双手,托举、敬献)组成,表示利用锅中热气将盛具里的食物蒸熟;其篆文引入(火),强调蒸需要持续烧火;其隶书将篆文字形中的写成、写成,便演变成了今天的“蒸”。教师根据汉字的特点教学,能激发学生学习兴趣,深化学生对字形结构的理解与记忆,引导学生发现汉字的内涵之美。

利用对联、俗语等教学汉字,也能深化学生对字形、字义的记忆。例如《乡村四月》中有一句“才了蚕桑又插田”,其中“蚕”是生字。教学时,笔者引入对联“鸿是江边鸟,蚕为天下虫”,既让学生记住了蚕的写法,又品味到对联的趣味与美感。

汉字虽然只是由简单的点、横、竖、撇等组成,但其结构匀称、线条富有表现力,书写时讲究“穿插避让,遥相呼应”。其和谐的字形结构、具有美感的书写表现等独特的审美价值蕴藏着儒家思想之美。这些都可以在教学中渗透,使识字写字教学与美育相融。

2.在朗读中品味好词佳句之美

小学语文学习要指导学生有感情地朗读,架起学生情感与文字之间的桥梁。

《秋天的雨》是统编版语文三年级上册的一篇散文。该篇语言美、意境美、篇章结构美。文中使用了多种修辞手法,或把秋雨人格化,或把秋雨比喻成生活中常见的事物,用艺术化的语言含蓄地抒发情感。如何利用文本生动的描写引导学生体会秋天的美好,获得美的熏陶,激起他们对大自然的热爱呢?笔者以朗读贯穿教学,引导学生在多样化的诵读中识字、学词、练句,感悟文本内蕴。在引导学生品味秋雨的“五彩缤纷”时,笔者首先让学生自读课文,初步感受秋雨的色彩美,接着让学生选择自己喜欢的一种颜色再读句子,通过个性品读和个性朗读带动全班深入品读。在读到“你看,它把黄色给了银杏树,黄黄的叶子像一把把小扇子,扇啊扇啊,扇走了夏天的炎热”时,笔者抓住“扇啊扇啊”引导学生体会秋雨的轻柔美与动感美,读出其中的韵味,然后出示另一句“它把红色给了枫树,红红的枫叶像一枚枚邮票,飘哇飘哇,邮来了秋天的凉爽!”让学生在对比朗读中用最美的声音、最灿烂的表情赞美秋天的神韵,品味盎然的秋意。

二、在文学品味中感受美

1.在对话文本内容中感受美

文章渗透着作者的情感与独特的生命体验,也渗透着作者的审美理想。学生阶段的阅读是美好人性的起点,经典文学作品独特的审美品位,有利于升华学生的情感。

萧红的长篇小说《呼兰河传》被著名文学家茅盾评价为“一篇叙事诗,一幅多彩的风土画,一串凄婉的歌谣”。统编版语文五年级下册《祖父的园子》节选自《呼兰河传》第三章第一篇。在这个片段里,祖父是灵魂人物,他的宽容和慈爱给了萧红无忧无虑的童年。与其说是萧红在怀念这个园子,不如说是在怀念和祖父在一起的珍贵而美好的时光。教学时,笔者以祖父的笑为切入点带领学生品析人物形象:“祖父在园子里劳动,‘我在干什么?祖父在真劳动,‘我是在真劳动吗?”学生读后得出“我”不是在真劳动,而是在胡闹,并举例说明。当说到把浇菜当作“人工降雨”时,笔者乘机引导:“这样的事你们做过吗?好玩吗?带着感受读读文段,说一说你认为‘我闹得最厉害的是哪一次?”学生各抒己见。笔者追问:“如果你是祖父,会怎么做?”在学生纷纷联系生活体验作答后,笔者话锋一转:“祖父是怎么做的呢?”学生读到祖父非但不生气,反而是一笑再笑。这与学生的认知产生强烈反差。笔者引导学生思考:“这是一个怎样的祖父?你喜欢这样的祖父吗?萧红呢?”一系列的对话使学生从文本走向生活,又从生活回到文本,明白了是祖父給了“我”心灵的自由,正是在他暖融融的爱的包围下,才有了“我”自由、快乐而又幸福的童年。这样教学,使经典文学作品广泛地被学生接受,在学生的心中点亮一盏灯,引领他们体悟作品蕴含的人性美。

2.在品析写作手法中感受美

不同体裁的文章,在结构形式和语言表达上各有特点。小小说篇幅短、选材精、结构巧、含义深。

统编版语文六年级上册选编了一篇小小说《桥》。课文语言简洁、善用环境衬托、结尾巧设悬念。领悟文章在表达上的特点是本课的教学重点。开课前,笔者引导学生阅读小小说《敲门声》,继而阅读世界上最短小说系列,使学生对小小说有了初步认识。接着,笔者让学生阅读课文,自主梳理主要人物和事件,感知作者借助环境描写烘托人物形象的手法。教学时,笔者以“像泼”“像倒”等引导学生体会文本运用简短的句、段来渲染紧张的气氛,以“山洪咆哮着,像一群受惊的野马……”辐射大量的比喻、拟人等修辞手法。分析人物形象时,笔者不刻意渲染人物的崇高精神,而是让学生细心揣摩描写老汉语言、动作、神态的句子,在反复品读中学会评价人物的形象美、欣赏人物的精神美。小小说成功的关键在于构思的精巧别致。课文到最后才揭示老汉和年轻人的关系,用意想不到的结尾升华老汉的形象。教学时,笔者请学生快速浏览结局部分并提问:“你从故事的结局中感悟到什么?为什么不一开始就交代老汉和年轻人的关系呢?”学生通过辨析,明白了这样写作能增强文章的可读性,更好地凸显老汉崇高的人性美。

三、在传承经典中体悟美

语文教材所选范文涉及古今中外,体裁广泛。诗是美妙的代名词,经典古诗以其深邃古朴的意境熏染着我们,是学生传承、积淀中华优秀传统文化,发展审美能力的主窗口。

统编教材收录了多首送别题材的古诗词,分布在不同的年级。笔者将其汇集起来,以《送元二使安西》和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》为代表拓展其他篇目,指导学生进行送别组诗群文阅读。课始,笔者深情话别离,引出王维的《送元二使安西》。学生读别离入诗境、品别离悟诗情,读后方知路途艰辛、再聚不易,理解了知交之间情深意重,一杯酒即是一生情的美好情感,深入领会到“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的离别情。随后,伴随着《阳关三叠》的曲子,学生带着情感朗读该诗,品味真情。第二首送别诗,李白用28个字记录下文学史上的“千古一别”。笔者从诗题入手,让学生读告别事,感离别情。情景相生时,笔者引导学生思考:李白为何迟迟不肯离开,如果你是李白,你会在心里默默地对远去的孟浩然说些什么呢?此时,“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”涌上学生心头。在交通不便、信息不畅的古代,写诗送别成为一种风俗。笔者用这两首诗引路,叩开了组诗阅读的大门,也将自古以来珍视友情的美好情感植根于学生心田。

(作者单位:咸宁实验外国语学校玉泉校区)

责任编辑 刘佳