改良胫骨截骨横向骨搬移术治疗糖尿病足的疗效观察

2021-10-20杨专颜勇卿郑钧水叶朝辉宋庆华魏鹏潘亚斌

杨专,颜勇卿,郑钧水,叶朝辉,宋庆华,魏鹏,潘亚斌

糖尿病足(DF)是一种严重的慢性糖尿病并发症,通常表现为足部溃疡、感染和/或深层组织破坏[1]。根据2019 中国糖尿病足防治指南[2],我国DF 溃疡的年发病率为8.1%,年复发率为31.6%,年死亡率为14.4%;Wagner 3 级及以上(中重度病变)的DF 患者占45%,总截肢率为19.03%,其中大截肢占2.15%,小截肢为16.88%。改良胫骨截骨横向骨搬移术作为一种在传统胫骨横向骨搬移的基础上进行改进的新方法,对于DF 溃疡的治疗效果较好。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 纳入标准:(1)符合中国糖尿病足防治指南(2019 版)中的DF诊断标准[3];(2)Wagner分级≥3级,单侧足感染溃疡;(3)年龄18 ~80 岁;(4)临床资料完整,同一患者多次住院且行非胫骨横向骨搬移治疗者,取其最后一次住院资料。排除标准:(1)Wagner 分级为0 ~2 级者;(2)临床资料缺失患者;(3)合并有下肢动脉硬化及静脉血栓等血管病变者;(4)多器官功能衰竭或合并全身多系统性疾病者。

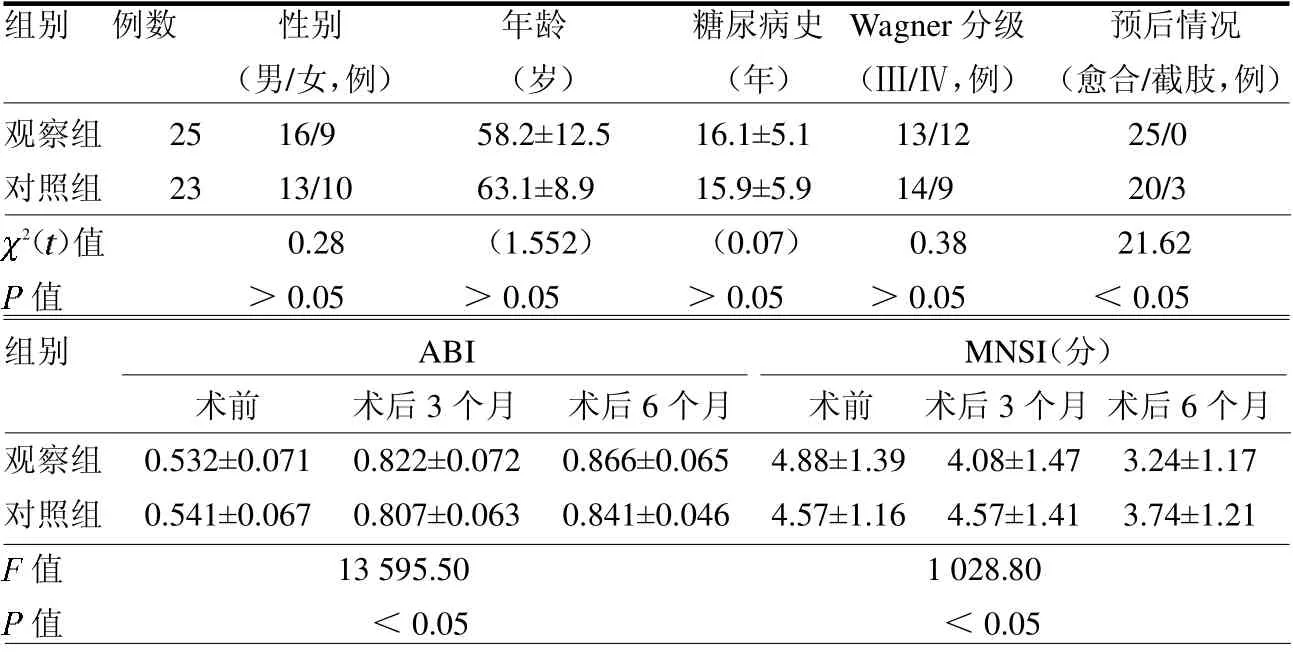

收集2018 年11 月至2020 年8 月宁波市第一医院收治行改良胫骨横向骨搬移术治疗的DF 患者25 例(观察组),均存在足部溃疡或足部坏疽。收集2017年1 月至2019 年3 月收治的行传统胫骨横向骨搬移术治疗的DF患者23 例,设为对照组。两组性别比、年龄、糖尿病史及Wagner分级差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

1.2 手术方法

1.2.1 彻底清创 术前使用双氧水、苯扎氯胺、0.9%氯化钠注射液对溃疡面反复交替冲洗,术中选择于坏疽部位与正常皮肤交界处切开皮肤,分离坏死组织,游离并结扎动脉、神经,咬骨钳咬断感染坏死骨组织,直至完全显露出富含血供的正常组织,最后将踝关节以远用无菌敷料包扎,予以封闭患足。

1.2.2 改良胫骨横向骨搬移术 观察组采用改良胫骨横向骨搬移术:行胫骨近端截骨,设计胫骨近端内侧短弧形8 cm小切口,组织剪紧贴骨膜皮下游离少许组织。沿力线自截骨骨窗中央平行拧入

3.5 mm螺纹钉2 枚(间距约3 cm),近切口及远近两端处掀起部分皮蒂,经切口用微创截骨器细钻头沿骨窗界限间断打孔,截取大小约6 cm×2 cm骨窗;皮蒂下方的骨窗界限经皮间断打孔,再用骨刀将钻孔连接成线,即手法截骨至“藕断丝连”保留内骨膜及部分外骨膜。随后在搬移骨块上、下端相距约3cm 各拧入4.5mm螺纹钉各1 枚,冲洗伤口,可吸收线缝合部分切开的骨膜,逐层间断无张力缝合切口,针孔碘伏纱条缠绕保护,无菌敷料加压包扎。依次安装并调整固定胫骨横向骨搬移微创外固定架,标记骨搬移起始位置及方向,C 形臂X 线透视机透视示位置及螺纹针长短良好(图1)。

图1 a:设计胫骨近端内侧短弧形4 ~6cm小切口;b:沿力线自截骨骨窗中央平行拧入螺纹钉2 枚;c:经切口用电钻沿骨窗界限间断打孔;d:用微创截骨器细钻头于胫骨近端截取大小约6 cm×2 cm 骨窗;e:手法截骨保留内骨膜及部分外骨膜;f:安装并调整固定胫骨横向骨搬移微创外固定架

1.2.3 传统胫骨横向骨搬移术 对照组行行传统胫骨横向骨搬移术:设计胫骨近端内侧10 cm 弧形切口,切开皮肤逐层分离皮下组织,用微创截骨器截取大小约6 cm×2 cm 骨窗,沿力线自截骨骨窗拧入3.5 mm螺纹钉2 枚,用骨凿离断骨块边缘骨皮质使骨块松动可搬移,在搬移骨块上、下端相距约3cm分别做2 个小切口,切口处各钻骨孔,分别将4.5 mm螺纹钉拧入胫骨内,最后支架外固定,标记骨搬移起始位置及方向。

1.2.4 术后处理 两组术后第5 天开始通过胫骨横向骨搬移专用外固定架缓慢牵拉骨窗,每天1 mm,分8 次完成,2 ~3 周后完成骨搬移;维持5 d后通过外固定架回纳骨窗,方法同前,但方向相反,直至复位;维持固定4 ~6 周,定期复查胫骨中上段X 线片,待骨窗局部有骨痂形成后拆除外固定架。术后仍密切监测、控制血糖,同时给予积极抗感染、营养支持、伤口间断换药等对症治疗。

1.3 观察指标 两组均在术前、术后3个月及术后6 个月行患足皮温及踝肱指数(ABI)测量,并且根据密歇根神经病变筛查方法(MNSI)对周围神经情况进行评分,同时对比手术前后下肢血管造影(CTA)或血管彩超情况。

1.4 统计方法 数据采用SPSS 24.0 软件分析,计量数据采用均数±标准差表示,采用t 检验;计数数据采用2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

观察组溃疡均愈合,胫前切口全部愈合;对照组3 例溃疡未愈合,行截肢术,术后1 例出现切口皮肤坏死。所有患者均获得随访,随访时间5 ~7 个月,平均6 个月;患足创面均愈合,搬移2 ~3 周后创面开始明显缩小,2个月内创面均愈合;术后随着随访时间延长,两组患肢触觉、痛觉及温度觉均得到不同程度恢复。两组保肢率,术前与术后3 个月、术后6 个月的ABI及MNSI评分差异均有统计学意义(均P <0.05),见表1。

表1 两组患者观察指标比较

3 讨论

胫骨横向骨搬移术是源于以张力-应力法则(LTS)为基础[4],利用皮质截骨和逐步牵引过程中的局部骨、软组织及血管再生与再通,改善组织微循环,恢复肢体供血供氧,促进创面愈合的牵拉成骨技术(DO),在胫骨中下段截骨,利用外固定支架给骨骼一个适当的牵引力,激活组织细胞的自我修复潜能,进而实现慢性下肢缺血性疾病的区域微循环重建、感染控制及溃疡创面愈合[5]。宁波市第一医院修复重建外科自2017 年3 月开始运用横搬技术治疗2 型糖尿病足,随着对胫骨横搬手术的认识理解不断深入以及手术方法的不断提高,开始尝试使用不同于传统胫骨横搬的手术方式治疗老年DF 患者,即改良胫骨截骨横向骨搬移术。

改良胫骨截骨横向骨搬移术具有创伤小、愈合周期短及并发症少等特点,这是传统胫骨横搬技术所达不到的。传统胫骨横搬的切口一般在10 ~15 cm,以便游离全层皮下组织及切开剥离整层骨膜,暴露骨窗所在的整段胫骨;而改良胫骨横搬所需要的切口小,只需要5 cm左右,这一点是由随后的手术操作决定的,改良胫骨横搬旨在保留大部分皮蒂血供以及骨膜血供,依靠两端及近切口处常规间断打孔,皮蒂下方的骨窗界限沿经皮间断打孔将骨窗截断,整个过程在不掀开全层皮蒂的基础上进行,因此无需暴露整段胫骨,只做一个小切口便能进行操作。其次,DF 患者由于自身体内糖脂代谢的紊乱,相比于非糖尿病患者更易出现下肢伤口经久不愈,甚至感染溃疡,手术创面亦会出现此类问题[6]。改良胫骨横搬不仅在操作前较少伤及皮蒂及骨膜,操作后还需将部分切开的骨膜缝合,更进一步保留骨膜的血供,从而使手术创面愈合周期更短,老年患者恢复更快,同时也有利于下肢血运重建。此外,老年DF 患者在传统胫骨横搬术后往往容易出现较多并发症,如皮瓣坏死、截骨段骨折、骨髓炎及死骨形成等[7],这与患者自身存在的基础疾病以及手术造成的额外创伤有着密不可分的关系,而改良胫骨横搬手术创伤小,保留血供丰富,因此较少发生此类并发症。

改良胫骨截骨横向骨搬移术也存在一些不足之处。首先,未完全游离的皮蒂可能会造成术野的不清晰,增加了手术难度,在截骨打孔的过程中有损伤血管神经的风险,从而增加出血,甚至带来医源性损伤,这种风险尚且没有数据评估。再者,特殊的操作方法可能需要用到特殊的手术器械,缺乏合适的工具可能会给手术操作增加难度,延长手术时间,因此该手术还存在很大的创新空间。

手术注意事项:(1)对DF 患者足溃疡坏疽组织清创后行VSD创面治疗,可有效控制感染和清除坏死组织,避免因感染导致骨搬移手术的失败[8]。(2)皮蒂下方组织往往无法清楚显露,因此熟悉解剖对于术者来说十分重要,此外,通过术前对骨窗的设计、体表标记作图同样有助于手术操作。(3)游离组织时注意,相较于其他体表位置,胫骨前游离的皮蒂较薄,在牵拉及钻孔过程中容易受到损伤,严重者可能造成皮肤撕脱,因此手术过程中应谨慎操作,可在骨窗中央拧入螺纹钉时先将皮蒂间断缝合固定。(4)术后对于DF 患者的管理也同样重要,除了每天积极控制血糖、勤换药外,通过对足部创面渗出脓液的采集,进行细菌真菌培养及药敏试验找出最敏感抗生素,从而预防、控制足部感染[9];重度DF患者常合并脓毒血症等急危重症,此类患者须尽早干预,首先纠正休克,积极液体复苏非常关键,必要时予以血浆、悬浮红细胞等以维持生命体征相对平稳[10]。(5)临床护理对于糖足术后的并发症控制同样具有重要重要作用,血糖监测、禁烟宣教、术后体位、血运及皮温观察等都能有效预防并发症的出现,防患于未然。