颈椎旋扳法对“骨错缝”颈椎应力作用的有限元分析

2021-10-18邓真詹红生李国中廉由之商海滨王玉鹏王辉昊

邓真 詹红生 李国中 廉由之 商海滨 王玉鹏 王辉昊△

“骨错缝”是颈椎病的核心病机之一[1-3],其直观表现为X线或CT等影像学上棘突偏歪、不共线等异常状态[4-5]。颈椎旋扳法是治疗“骨错缝”运用最广泛、最具特色的方法之一,其疗效显著,但操作的安全性一直受到广大医生、研究者和患者的关注和讨论[6]。

传统颈椎旋扳法的基础研究不能获得手法操作实时颈椎内部结构变化的直接数据参数,对该手法安全性的质疑亦没有直接证据。而交叉运用有限元分析、动作捕捉和力学测量技术,可以实现手法治疗过程的数字化仿真模拟,弥补传统研究的不足。本研究以颈椎有限元模型平台为基础,仿真模拟颈椎旋扳法对“骨错缝”颈椎内部不同结构应力作用的影响,为该手法在临床的运用及操作安全性提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取1例颈椎病患者(男,35岁,身高167 cm,体质量72 kg),临床症状为颈部酸痛,经颈部触诊检查,发现患者C5棘突左偏,结合患者CT扫描数据,判定其为C5椎体“骨错缝”,经影像学测量,患者C5棘突偏离正中棘突连线11.32 mm。本实验方案经过上海市宝山区中西医结合医院伦理委员会审查批准。

1.2 有限元模型数据来源

本研究所运用的正常人颈椎有限元模型为本团队前期经过验证、有效的颈椎有限元研究平台,详见文献[7]。数据采集自1位男健康志愿者(年龄30岁,身高170 cm,体质量68 kg)。模型包括C1至T1椎体,包含椎体、椎间盘、韧带、关节软骨等结构。构建颈椎“骨错缝”有限元模型的数据来自上述临床确诊患者的颈部CT图像。

1.3 实验设备及软件

GE Light Speed VCT 64层螺旋CT(GE公司),Mimics18.0交互式医学影像控制软件(Materialise公司);Geomagic12.0逆向工程软件(Geomagic 公司);Abaqus6.13有限元分析软件(Abaqus 公司)。

1.4 方法

1.4.1旋扳法动力学数据来源 本研究颈椎旋扳法标准操作规程为:以左侧操作为例:受试者端坐,颈椎前屈15°左右,施术者立于其左后方,嘱受试者左旋颈椎,施术者左前臂托其下颏右侧,施术者右手拇指定点固定受试者C5棘突左侧,缓慢转动受试者颈椎至生理活动极限(扳机点)后锁定,随后嘱受试者放松肌肉并同时做小幅度短促旋转动作,使受试者头颅轨迹沿着颈椎纵轴旋转运动,听到“咔嗒”声响,术毕。

本团队早期对该手法动力学参数进行了客观化研究,详见文献[8],经过对该手法参数的数据转化和处理,最终获得的颈椎旋扳法有效数据为:颏结节扳动力为32 N,扳动时间为180 ms;C5棘突扳动力为63 N,扳动时间为150 ms。

1.4.2“骨错缝”颈椎模型的建立 使用CT对受试者进行枕骨底上2 mm至T1下2 mm部位扫描。获取的CT数据以DICM格式导入Mimics软件中,获取全颈椎几何图形及空间位置坐标,利用已有颈椎有限元模型平台,根据受试者颈椎空间坐标,调整已验证模型椎体和椎间盘在三维空间位置关系,从而构建“骨错缝”模型的三维空间坐标(见图1),使用Geomagic12.0软件构成实体模型后,导入Abaqus6.13软件中,进行有限元分析。

图1 正常人颈椎模型和“骨错缝”模型三维坐标重叠图(白色为正常人模型,彩色为“骨错缝”模型)

1.4.3正常头颅重力和颈椎活动载荷的加载 颈椎有限元模型的边界条件设置为T1椎体下表面固定,自C1椎体几何中心加载100 N头颅重力载荷,随后,重力载荷通过每个椎体几何中心点连线自上向下传递。在头颅载荷加载完成后,在C1颈椎几何中心点,施加1 N·m的扭矩,使颈椎完成前屈、后伸、左侧弯、右侧弯、左旋转、右旋转共计六个活动度的模拟,正常颈椎模型和“骨错缝”模型所有加载条件和边界条件设置均保持一致。分析、计算和对比正常颈椎模型和“骨错缝”模型的应力云图和相邻两节椎体的活动度(Range of Motion,ROM)。

1.4.4颈椎旋扳法在“骨错缝”模型上的加载 在有限元分析软件Abaqus6.13中根据受试者左侧颏结节和C5棘突空间定位,分别建立2个参考点(RP1和RP2),其中RP1与C1椎体上表面所有节点耦合,RP2与C5棘突左侧表面所有节点进行耦合,使得加载在参考点上的载荷均匀分布在被耦合面的所有节点上,约束T1下终板所有节点的6个自由度作为边界条件。

在头颅载荷加载的前提下,根据手法参数,以有限元软件X-Y-Z坐标系统为参照,在RP1上施加X轴-32 N载荷,负号代表方向,在RP2上施加X轴63 N载荷,加载时长分别为180 ms和150 ms。选择“骨错缝”模型不同结构的单元,计算其手法加载前、瞬时的应力值,研究手法加载下“骨错缝”模型所发生的应力改变。

2 结果

2.1 正常人模型与“骨错缝”模型在头部重力载荷下应力比较

按照1.4.3节中所述,对正常人模型和“骨错缝”模型加载100 N头部重力,观察在头颅载荷下两种模型的应力特点,见图2。

图2 正常人模型与“骨错缝”模型在头部重力载荷下的应力云图对比

由于T1下终板被设置为固定不动的边界条件,在正常模型中,通过颈椎的正常力学传递,T1椎体承载了最大的应力。而在模型中,由于“骨错缝”的存在,正常的力学传递受到了影响,C5的椎体、椎弓、关节突部位应力较正常模型明显增大,C6和C7椎体、椎弓根、关节突关节等部位应力也明显增大,并集中在解剖位置左侧,且T1椎体应力增大异常,模型反映的主要应力承受椎体由T1扩大为C7和T1。而C5椎体的上位椎体应力相较于正常模型改变不大。C5~6和C6~7椎间盘的左后方应力明显大于右后方应力,且均比正常模型高。结果提示,颈椎的“骨错缝”状态会导致病理部位的下位椎体应力异常改变,加剧原本受力较大部位的应力负担,这种状态如果长期保持,将会引起颈部的更多病理改变,应力的异常承受和分布将加速颈椎退变过程。

2.2 正常人模型与“骨错缝”模型ROM对比

通过对正常人模型和“骨错缝”模型施加1 N·m的生理载荷,使有限元模型完成前屈、后伸、左旋转、右旋转、左侧弯、右侧弯六种方向活动的模拟,计算两节相邻椎体的ROM,并对其进行比较,见图3。

图3 正常人模型与骨错缝模型六种工况下ROM对比

结果显示:前屈时模型C2~C3节段ROM略大于正常人模型,而其他各节段ROM均明显小于正常人模型;后伸时C1~C2节段ROM略大于正常人模型,其余节段ROM均小于正常人模型,其中C3~C6节段ROM减小最为明显;左侧弯时C6~C7,C7~T1节段ROM大于正常人模型,但其余节段ROM均小于正常人模型,且以C3~C6节段ROM减小最为明显;右侧弯时只有C7~T1节段ROM略小于正常人模型,其余节段ROM均明显大于正常人模型;左旋转时C4~C6节段ROM明显小于正常人模型;右旋转时C4~C6节段ROM明显小于正常模型。总结比较可以发现“骨错缝”状态明显改变了与之相邻椎体的活动度,整个颈椎的活动也受到了不同程度的影响,除右侧弯时ROM增大以外,其余五种活动下,颈椎相邻椎体之间ROM均明显小于正常人模型,且以C4~C5和C5~C6节段ROM的改变最为明显。这也反映了“骨错缝”状态导致颈椎活动度减小的这一病理结果。

2.3 “骨错缝”模型在手法载荷下的应力结果

2.3.1骨性结构应力分布 “骨错缝”模型在进行手法仿真模拟时,各个节段颈椎棘突在手法加载前和加载瞬时,应力分布见表1。

表1 各节段手法加载前及瞬时椎体应力变化 (MPa)

结果显示:手法瞬时“骨错缝”模型各颈椎椎体棘突应力均有一定改变,改变最为明显的是C4~C6棘突,其中C5棘突作为手法的目标棘突,承受了最大的应力,手法作用瞬时较手法前增幅达到4.8倍;与之相邻的椎体C4棘突应力增幅为1.2倍,C6棘突应力增幅为2.2倍;其余椎体棘突的应力改变幅度不明显。可以看出:除作为手法操作的目标棘突承受最大应力外,相邻的椎体棘突应力同样也有较大的改变,但这一改变并未跨越椎体。

2.3.2小关节应力分布 “骨错缝”模型在进行手法仿真模拟时,各个节段颈椎两侧小关节在手法加载前和加载瞬时应力分布见表2。

表2 手法加载前和瞬时各节段颈椎小关节应力变化 (MPa)

结果显示:在手法前,模型颈椎各椎体小关节之间应力集中在左侧C4~5、C5~6、C6~7和C7~T1节段,其中最大的是左侧C4~5和C5~6小关节,即在发生“骨错缝”状态改变的C5椎体偏歪侧上、下关节均有异常应力集中现象。在手法瞬时,颈椎左侧小关节的应力均有明显下降,右侧小关节应力有所上升,而且从下降程度而言,降幅最大发生在C4~5左侧小关节,下降了37.7%;右侧小关节瞬时的应力增大则是因为手法模拟由左向右调整,属于正常的生理功能应力增大,增幅最大发生在C4~5右侧小关节,上升了101%。

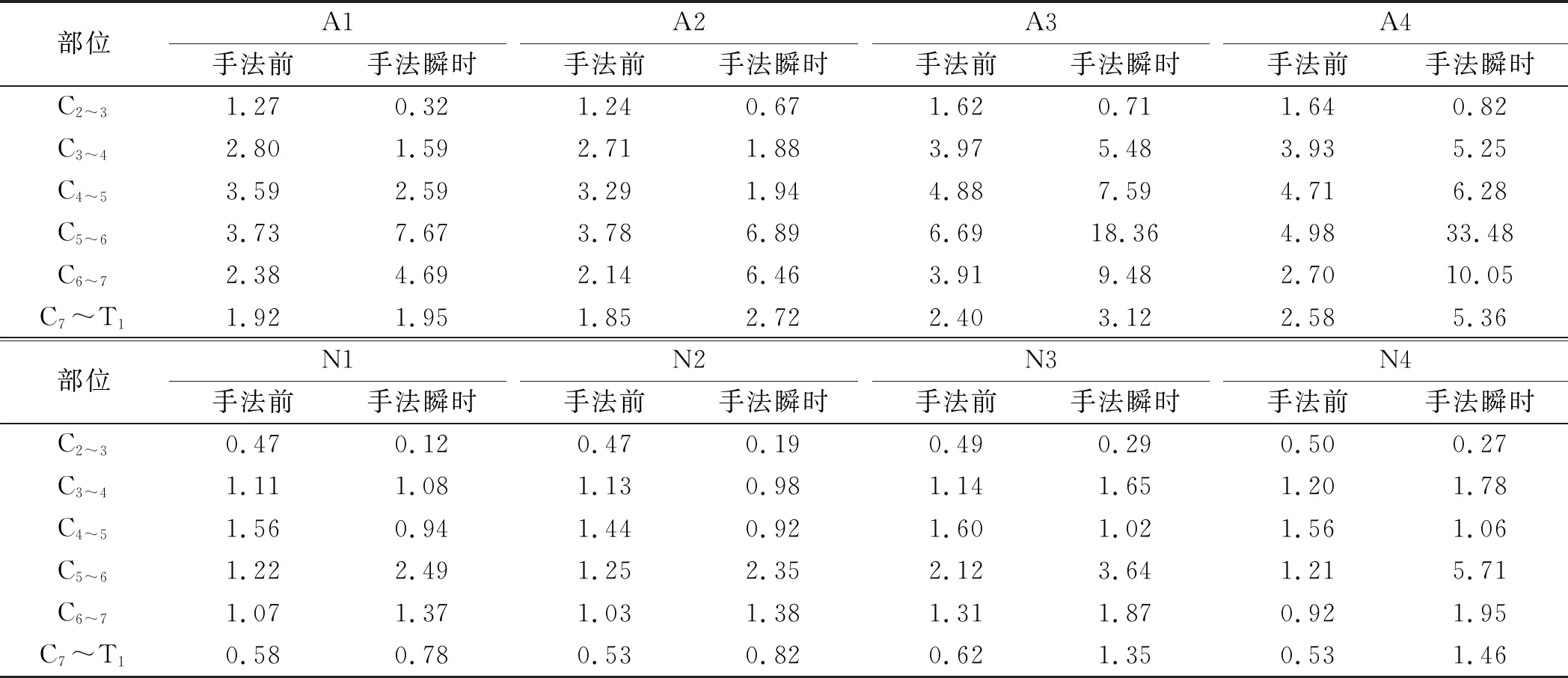

2.3.3椎间盘应力分布 以椎间盘几何中心点为原点,建立水平X-Y轴,参照坐标系象限分布将椎间盘划分为四个纤维环区域(A1,A2,A3,A4)和4个髓核区域(N1,N2,N3,N4)共8个区域。“骨错缝”模型在进行手法仿真模拟时,不同节段颈椎间盘在手法加载前和加载瞬时应力分布见表3。

表3 手法加载前和瞬时各椎间盘不同部位应力变化 (MPa)

结果显示:在手法加载前,“骨错缝”模型椎间盘纤维环和髓核应力最大的部位在C4~5和C5~6两个节段,自上而下呈现中段颈椎间盘应力大,两端颈椎间盘应力小的趋势。在手法加载瞬时,椎间盘纤维环和髓核的应力改变非常明显:C2~3节段纤维环和髓核应力均减小;C3~4节段,纤维环A1和A2应力减小,A3和A4应力增大,髓核N1和N2应力减小,N3和N4应力增大;C4~5节段,纤维环A1和A2减小,A3和A4应力增大,髓核N1~N4应力均减小;C5~6节段,纤维环A1和A2应力增大,而A3和A4应力显著增大,其中A4增大最为明显,增大572%,髓核N1和N2应力增大,N3和N4应力显著增大,且N4增大最明显,增大391%;C6~7节段,纤维环A1~A4应力增大,其中A3和A4增大更明显,髓核N1~N4应力也明显增大;C7~T1节段,纤维环A1~A4应力均增大,A3和A4更明显,髓核N1~N4应力均增大,且N3和N4更明显。

3 讨论

2020年11月中国卫生健康委员会、中国中医药管理局在修订的新版《中医病证分类与代码》中新增了“骨错缝”这一中医学术语,使其成为国际通用的诊疗术语。事实上,“骨错缝”一直是中医骨伤手法治疗慢性脊柱疾病的核心理论和治疗关键指征[6]。“骨错缝”可以发生于任何骨关节部位,但脊柱是其易发部位之一,尤其易发于颈段脊柱[4-5,9]。而有效矫正“骨错缝”这一病理状态,是临床疗效和转归的关键指标[10-12],诚如《医宗金鉴·正骨心法要旨》中所云:“夫手法者,谓以两手安置所伤之筋骨,使仍复于旧也。”手法治疗的目的就是要使“骨入缝”或“骨合缝”。

颈椎旋扳法是中医骨伤科临床治疗颈椎病运用最为广泛,也是最具特色的技术之一,其临床有效性已得到普遍认同,但其安全性一直在中医和西医等不同学科之间饱受争议,支持者认为可以通过颈椎旋扳法针对性纠正“骨错缝”的病理结构,改善异常应力状态,并且能够降低椎间盘内压力,甚至在一定程度上缩小突出的髓核,从而改善或解决临床症状[13-17];反对者认为该手法会造成原有退变、损伤部位的进一步恶化和加重,同时会导致颈椎椎间盘突出的加剧,甚至发生严重的不良事件[18-21]。因此,通过有限元分析技术克服传统临床实验和离体实验的缺陷,在接近真实反映临床治疗过程的同时,获得人体颈椎各个组织结构的实时应力数据,尝试揭示颈椎旋扳法对病理颈椎的生物力学作用效应,进而探讨该手法的安全性和有效性,对该手法的临床应用具有重要意义。

本研究所构建的“骨错缝”模型在与正常人模型进行头部载荷和颈椎活动对比显示,“骨错缝”状态会导致病理部位的下位颈椎在椎体、小关节、椎间盘部位的应力异常增大,且明显减小了病理节段相邻椎体之间的活动度,这一结果与其他研究结果一致[22-25]。说明“骨错缝”状态不仅导致了颈椎的结构异常,也导致了颈椎的功能异常,由此导致整体颈椎生物力学环境发生变化,加速颈椎组织结构的退变,进而引发相关临床症状。

而颈椎旋扳手法仿真研究结果显示:在手法的目标棘突及上下相邻棘突,受到的瞬时应力增加明显,但并不跨越椎体,通过手法调整,使“骨错缝”状态下小关节之间的高应力状态得以降低,从数值上看,调整后左侧各节段小关节应力状态与未调整前右侧各节段小关节应力大小接近,这证实了手法可以有效调节颈椎应力状态,促使颈椎两侧小关节应力趋于平衡。

在椎间盘的应力改变上,在手法作用瞬时,目标椎体上位椎间盘的前部应力减小,后部应力稍有增大,但髓核应力均减小,而目标椎体下位椎间盘应力不同程度增大,其规律在于椎间盘的后部应力(A3,A4,N3,N4)增大更为明显,尤其是C5~6椎间盘的A4和 N4部位,在手法作用瞬时,短时间内应力剧增,该结果与李义凯教授用尸体实验测试的结果一致[17]。所以,在旋扳法操作瞬时,会明显增加目标椎体下位椎间盘后部的应力,由此推测,如该部位结构存在明显的髓核突出、纤维环破裂现象,反复地进行与突出或损伤方向一致的旋扳法,可能导致这一损伤加重。然而,该手法在操作瞬时,可以明显降低目标椎体上位椎间盘的应力,尤其是髓核组织的应力。

本研究提示颈椎旋扳法确实能改善“骨错缝”状态的结构应力异常状态,能降低手法目标椎体上位颈椎间盘应力,但却会增加目标椎体下位颈椎间盘应力。同时,经过对椎间盘髓核单元手法前后计算,并没有发现髓核单元发生形变、体积变小的情况,因而本实验不能证实该手法可以缩小突出的髓核。但是,该手法导致目标椎体下位椎间盘应力的增加,证实该手法确实存在一定的风险,这提示在手法操作时,要完善影像学检查,明确诊断,手法操作精准定位,合理操作,避免造成医源性损害。有限元分析技术虽然有着无法替代的优势,但仍然不能完全等同于真实情况,本研究以“骨错缝”为切入点,但没有将“骨错缝”导致的“筋出槽”添加到模型的构建和仿真计算中,本研究还忽略了肌肉的影响,今后将尝试构建包含颈部主要肌群的有限元模型,在验证后针对“骨错缝筋出槽”这一整体病机进行更深入的研究。