“合体”论对书法创新的方法论意义和实践价值

2021-10-16王先岳

□ 王先岳

“合体”论的提出,在书法界引起了强烈反响。受其启发,笔者也略有思考,今不揣谫陋,试论“合体”论对书法创新的方法论意义和实践价值——这是一种历史与逻辑相统一的思路,以期将思考进一步引向深入。

一、“合体”论的方法论意义和实践价值

“合体”论提出后,赞成者有之,质疑者、反对者也有之,皆各有理由。笔者的意见是:“合体”成为“汉字书法的第六种字体”①的可能性的确不大,按原文的意思它只是一种“客观存在”,并没有将其“主观实现”;但“合体”作为一种书法现象,将其单独拈出,实有书法创新的方法论意义和实践价值。在笔者看来,这种意义和价值,一方面基于“合体”与“破体”的历史渊源关系,一方面基于“合体”本身隐含、承载的书法审美原理和艺术精神,以及“合体”论蕴含的书法创新意识。

这里,首先需要阐明的是,以“合体”取代“破体”的原因和必要性是什么,这是探究与阐述“合体”论方法论意义和实践价值的前提和基础。

依照“破体”的历史实质,魏晋以前的“破体”是非自觉的,它是在书体演进的过程中因迫于实用性需求而无意识打破原有书体规则的结果,因而称之为“破体”是恰切的;而魏晋以后的“破体”是自觉的,它是在书体演化定型之后基于审美需求而有意识地糅合多种书体写法而创造的结果,因而称为“合体”更合适。而站在今天的立场上观照书法史,“合体”的历史显然更为重要。而时空维度的迁移,也足以弥合历史的差异——如同古代中国,虽历代名称、疆域变迁不一,但今天依然称之为中国,因而,“合体”论的提出,无疑是有道理的。

再说“合体”一词,也不无历史文献依据:

独体曰文,合体曰字。(清段玉裁注东汉许慎《说文解字序》)

乍刚柔以合体,匆劳逸以分躯。(元盛熙明《法书考》)

凡名家书,分体合体,各是成形,是以善书者十九可离可合,其不可合者乃破体格也。(明赵宧光《寒山帚谈》)

诚然,书法文献中所谓“合体”,未必与《合体论》②中的“合体”内涵完全一致。但作为一种类似的用法先例,完全可以为后世提供历史参照和精神启示。

如果说,上述理由是基于历史的审视与观照,那么,“合体”论的提出,还有现实的考量——换言之,站在今天书法创新的角度看,“合体”论其实隐含了与“破体”论截然不同的意义和内涵:

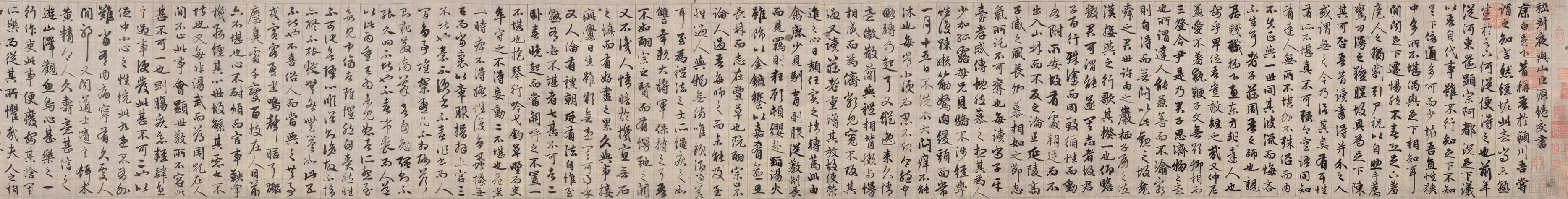

[元]赵孟頫 与山巨源绝交书(局部) 21.8×254.7cm 绢本 故宫博物院藏

第一,在思维方式上,如果说“破体”论主要着眼于对书法旧有藩篱和壁垒的破除与拆解,那么“合体”论则主要立足于对多种书体矛盾和个性的化合与齐同,“破”的逻辑前提是“本有”,而“合”的逻辑前提是“本无”,这一“破”一“合”之间,赫然呈现出一种反向的思维方式。

第二,在价值指向上,如果说“破体”意在冲决与结束字体、书体演变基本完成并定型化之后所形成的历史僵局与艺术痼弊,以彰显革故鼎新的书法风气,那么“合体”则旨在以有容乃大、会通履远的艺术精神,开拓与建构艺术文化大融合时代的书法新风格、新体系、新格局。

第三,在美学精神上,如果说“破体”多以新颖、独特乃至奇诡、怪谲的个性化色彩为美学追求,那么“合体”则往往以和谐、雄浑乃至恢宏、博大的精神气象为美学指归,因而折射出不同的文化背景和时代精神。

其实,“合体”论宏观观照书法史,既看到了“破体”的历史存在,也看到了“破体”一说的弊端。“合”的内涵是宏大的,不应狭隘化理解,如果单独以“破”的眼光看待历史上大量存在的“合”的书法现象,很可能陷入逻辑悖论。比如:行、草结合称“破”,篆、隶结合称“破”,这都没问题;但书法中,北碑南帖也可成一种结合,这称“破”是否合适?碑帖相“破”,以碑“破”帖,以帖“破”碑,当然也说得过去。但更广泛地考察,如:人与书合一,有法与无法合一,这还能称“破”?改为“人与书破”,“有法与无法破”,或许就难以凸显其中隐含的平衡、谐调两者矛盾的意思。在中国文化语境里,“合”不是一个简单的词汇,其中有阴阳的观念,必然以“一”为指归,所以“合一”是一个哲学意味浓郁的词语。中国文化辩证统一的观念,阴阳平衡,阴阳和合,阴阳互根,书论中有所谓“阳舒阴惨”,都是阴阳的“合一”。当“合一”时,就近乎“道”了,太极图不正是“阴阳合一”的宇宙图式?其中有“道”。再比如:“天人合一”,可否称“天人破一”“天人相破”?答案不言而喻。所以,从这个角度说,“合体”论不仅发现了书法中“破体”的意义和价值,更重要的是将“破体”以“合体”的名义拈出,可谓独具慧眼。

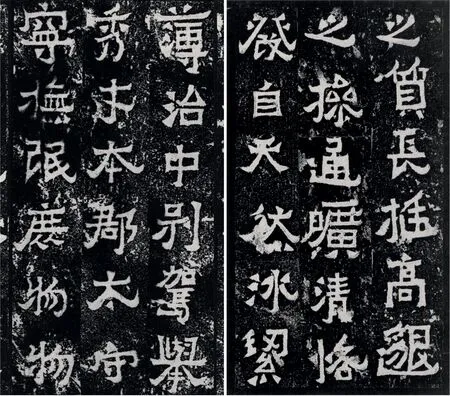

[东晋]爨宝子碑(局部) 拓本

阐明了“合体”论提出的理由和必要性,接着探讨其对于书法创新的方法论意义和实践价值。

书法中的“合体”,是形式语言的矛盾集合体,诸多书体各以其固有、本然的形式特征和风格样貌而与别体相区分,一旦将它们糅为一体,其间必然生发出无尽的矛盾冲突,因而,“统一”“合一”——也即通常说的“和谐”——便成为“合体”在形式语言上的至高追求。用张怀瓘的话来说,就是:“合而裁成,随变所适,法本无体,贵乎会通。”其中,“会通”二字,着实耐人寻味!《书者,合也》中说:“合者,融合化一。”③颇有异曲同工之妙,更直抉哲理穾奥!所以,从这一意义说,“合”“合一”“一”的深层意蕴在于,它们其实是一种思维方式和方法论,而其思想根源就在于“阴阳合一”“道通为一”“理一分殊”的哲学观。

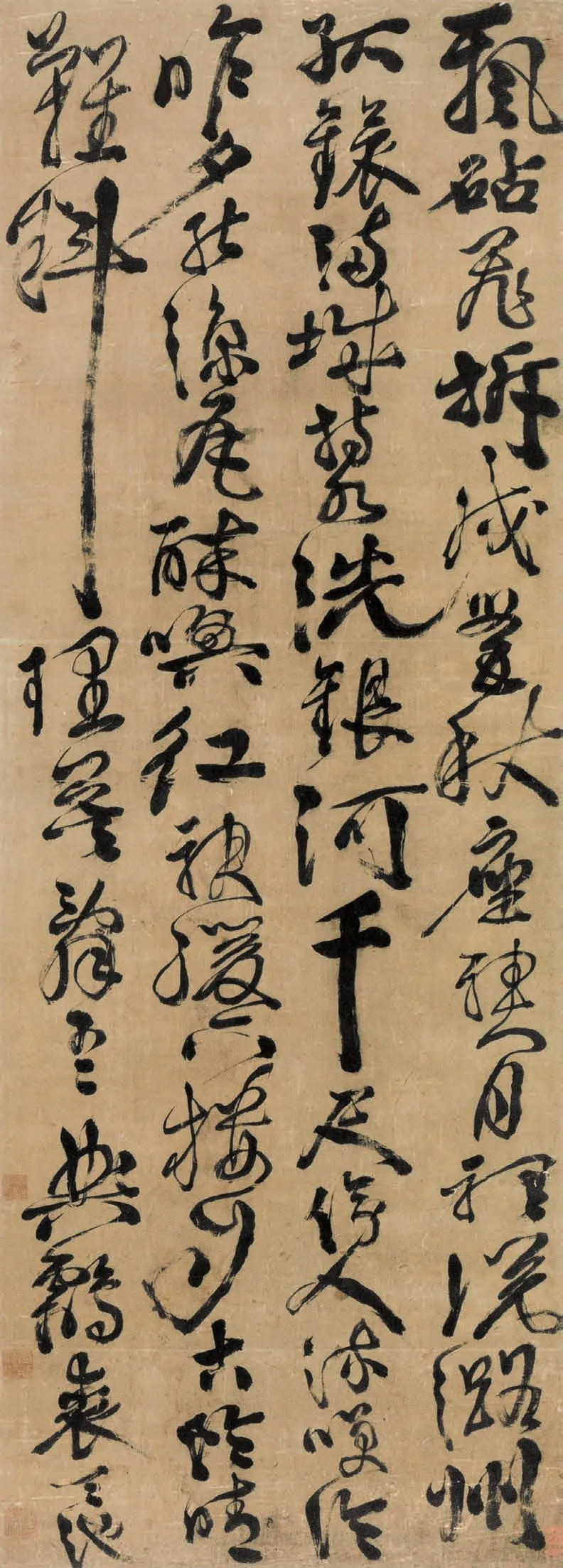

[明]徐渭 飘砧飞柝戍营秋 135.2×48.2cm 纸本 天津博物馆藏

必须指出的是,“合”“合一”“一”的内涵是深闳广大的,如果仅仅从形式语言的角度理解其作为方法论的意义和价值,显然陷入了狭隘理解。笔者认为,“合体”追求的“一”(“合”“合一”),与清代画家石涛提出的“一画”,两者内涵翕然相通,其不一仅在于它们的呈现方式:“一”是“言”,而“一画”是“象”。《刘子·崇学》论曰:“至道无言,非立言无以明其理;大象无形,非立象无以测其奥。道象之妙,非言不津;津言之妙,非学不传。”在中国传统画学中,“一画”其实是一种智慧本体图式,它既是一种笔墨之象,即笔墨本体图式;又是一种象外之象——道,即宇宙本体图式,而笔墨本体与宇宙本体的合一,正是中国书画艺术家特有的智慧本体。因此,中国古典绘画又有“一画开天”之说,清人戴本孝曰:“开天一画无生有,万象流形画在首”④;石涛亦谓:“此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此”⑤。“一画”论之宏旨,在于它建构于本体论即形而上维度之上的齐一万物、消弭对立的宇宙思维。从这一意义说,“一画”论之奥旨与“万法流转,道通为一”“阴阳合一”“理一分殊”的哲学观其实并无二致。基于此,“一画”论正在某种意义上成为揭橥与阐发“合体”论方法论意义和实践价值之津逮和门径。

在当下学界,关于“一画”的本体论意义,研究者已多有诠释,但令人遗憾的是,其“深文隐蔚,余味曲包”的思维方式及其方法论、实践论意义,却鲜有人论及,而这恰恰是其“收尽鸿蒙之外”而更富有理论意义和实践价值的部分。

1.一画——道通为一:“合体”论的哲学蕴涵及其方法论意义和实践价值

对于“合体”论方法论意义和实践价值的考察,一方面基于对“破体”流变史的观照与省思,一方面基于“合体”论本身的哲学特质,其圆融观照与辩证生发相合一的思维方式及其所蕴含的方法论、实践论意义,堪与石涛“道通为一”的“一画”论颉颃并辔。

(1)古与今合一

“合体”论以其脉通于“一画”的哲学特质,显示出“古今合一”的方法论意义和实践价值。书法创新,一个永远无法回避的问题,就是关于传承与通变的关系问题,也即古与今的关系问题。石涛说:“古今法障不了,由一画之理不明。一画明,障不在目,而画可从心。画从心,则障自远矣。”⑥此堪称高屋建瓴之论。而对艺术史略有了解者,似乎不难将“古今合一”的艺术观连缀成“伏脉千里”的美学文脉:南朝谢赫提出“迹有巧拙,艺无古今”⑦论,唐代孙过庭主张“古不乖时,今不同弊”⑧,清人石涛更是疾呼“今人古人,谁师谁体;但出但入,凭翻笔底”⑨,近代沈曾植更具体地提出:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜。”⑩看来“古今合一”从来就是书画艺术家处理传统与创新关系的不二法门:不入古,难免野狐禅;不出新,势必掉书袋。故“古今合一”,道通为一;自然,“茹古涵今”“会古通今”“汲古开今”“返本开新”等,皆成为“合体”论题中应有之义。

(2)心与书合一

“心与书合”,是“合体”论蕴含的又一方法论和实践论。在传统美学中,“心与书合”可以归结为心物关系的问题。历代书画家关于这一话题的论述不胜枚举。在绘画领域,石涛说“夫画者,形天地万物者也”,又说“夫画者,从于心者也”,可见“形天地万物”与“从于心”是辩证统一的,这恰与南朝姚最“心师造化”论、唐代张璪“外师造化,中得心源”论相呼应。故石涛一方面强调:“山川人物之秀错,鸟兽草木之性情,池榭楼台之矩度,未能深入其理,曲尽其态,终未得一画之洪规也。”一方面又称:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也。所以终归之于大涤也。”这种看似矛盾对立的观念,实则正是被“一画”所消融而“心物合一”的结果,绘画创作因此成为一种诗意化、审美化活动:“借笔墨以写天地万物,而陶泳乎我也。”书画精神息息相通。唐代孙过庭“五合五乖”论,其中有“三合”——“神怡务闲”“感惠徇知”“偶然欲书”与“三乖”——“心遽体留”“意违势屈”“情怠手阑”,涉及“心与书”的关系问题,其重要性由此可见一斑。从而,突出地强调了“得时不如得器,得器不如得志”的书学至理。而苏轼提出“无意于佳乃佳”,直接将“无意”提升到“尚意”美学之高境,赋予“心与书合”的命题以意超象外的新蕴涵。

(3)有法与无法合一

书法之“法”,自然是书法的永恒追求,而“合体”论蕴含的“有法与无法合一”的方法论和实践论,将书法之“法”的创新提升到一种“意超鸿蒙”的高妙之境。石涛说:“无法而法,乃为至法。”故他立“一画”之法,其目的即在于齐一和弥合有法与无法,也即“以无法生有法,以有法贯众法也”。“有法”使创新“依法办事”,避免误入“旁门左道”之魔障;“无法”使创新“逍遥法外”,不致陷于“作茧自缚”之止境。概言之,“无法”为创新“立极”,“有法”为创新“返本”。故石涛又曰:“凡事有经必有权,有法必有化。一知其经,即变其权;一知其法,即功于化。”清王概谓:“有法之极归于无法。”傅山有言:“法无法也画亦尔,了去如幻何云成?”黄宾虹也说:“画可超乎法外,而仍在法之中,非于法之外别开捷径,同为左道,若明代有野狐禅矣。”石涛诗弟子陶蔚说得更高明:“以法法无法,以无法法法。”书法创作之理,无不与之相通。“合体”创新,以意融神合为高妙,其中笔法是关键,其核心要义在于:它既以自然演生万物的遍有规律为仪轨,又以书家矩矱从心的自由表现为蕲向,从而在有法与无法相统一的圆融观照与辩证生发中,上升到“道通为一”的文化哲理境界。故惟法障不参,法内法外,道通为一,才能臻于“合体”创新的高远境界。

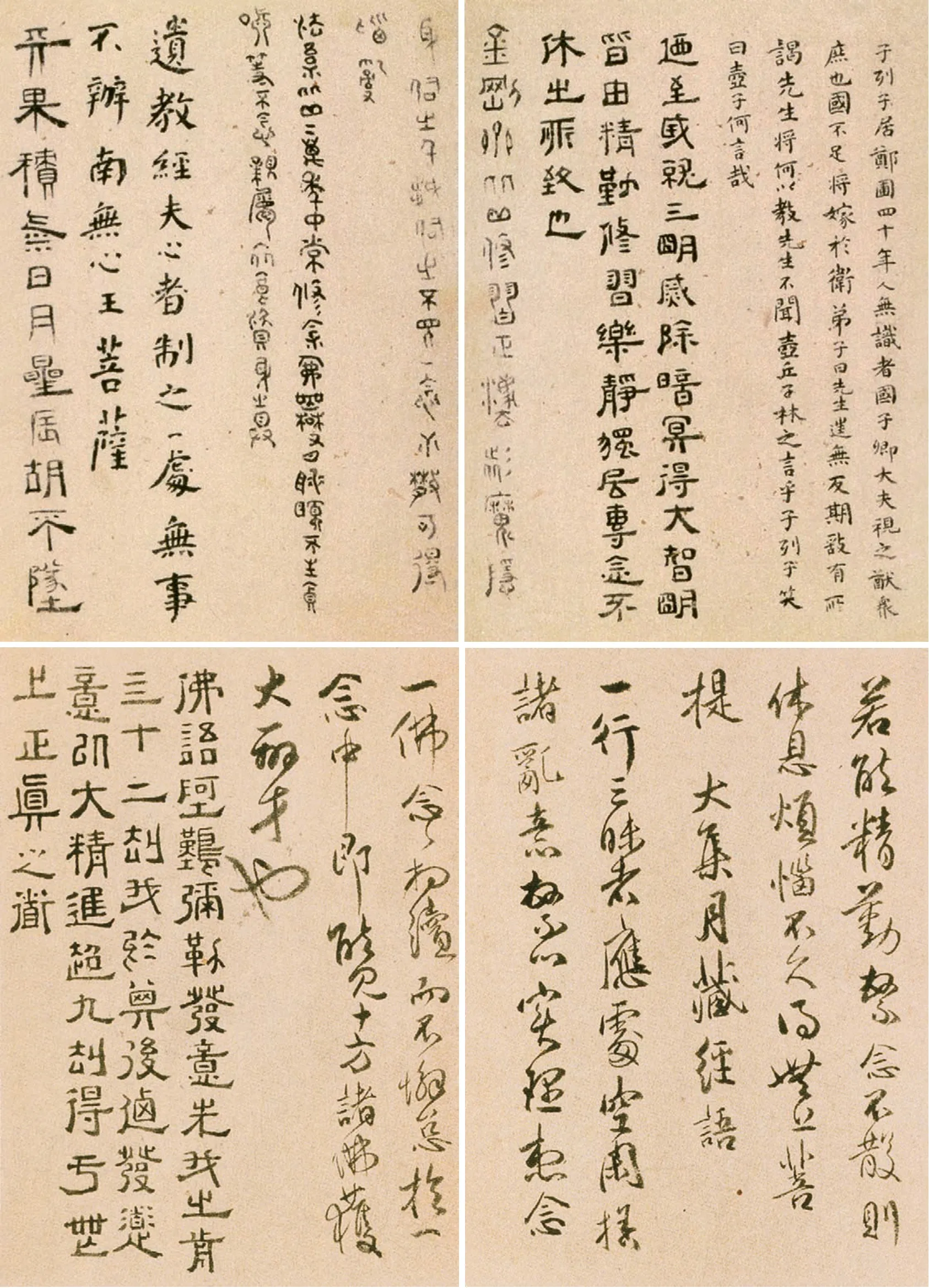

[清]石涛 爱莲说 纸本设色 广州艺术博物馆藏

(4)图式与道象合一

“合体”论的艺术精神和方法论,还深刻地体现在“图式与道象合一”,也即石涛所说“一画鸿蒙”之法。其核心精神在于:“此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此,惟听人之握取之耳。”石涛又说:“一画者,字画先有之根本也;字画者,一画后天之经权也。”字画,即图式;一画,即道象,图式与道象合一。据此,“合体”创作,其落笔一画,即有鸿蒙初开之形,因而也寓鸿蒙道象之理,故元代郝经有“万象生笔端,一画立太极”之说。从笔法角度说,此“一画”成为贯穿创作始终的基本法则与笔墨仪轨;从艺术精神论,此“一画”则是“众有之本,万象之根”。所以,“一画落纸,众画随之;一理才具,众理付之。审一画之来去,达众理之范围”。

(5)书法与绘画合一

“合体”论也蕴含与承载了“书画合一”的方法论、实践论。众所周知,中国画向来有“书画同源”“以书入画”的文化传统,关于书画关系的论述,可谓史不绝书,蔚为大观。《石涛画语录》特辟“兼字章”,提出:“字与画者,其具两端,其功一体。”义旨在于书画“道通为一”。这便决定了书法成为绘画的参照而必遣书法入画法,中国画笔墨的法度仪轨、美学品格与文化高度,基本是由书法的维度和品性来决定、塑造与衡量的。而站在“合体”创新的立场,历史上“以书入画”的观念与实践或将反哺“以画入书”,因而,汲取绘画表现的特殊技法、物象造型、意韵情趣等入书法,也不失为一种独出心裁的“合体”方法。现代书法正在这一课题上做出了大量探索和不舍努力,其成败得失难以尽述。历史上,徐渭、郑板桥等书画家基于其人格精神底蕴的“以画入书”——如清人蒋士铨说:“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翩。板桥写兰如写字,秀叶疏花见姿致”,有很多值得探究的深层次问题,它们将为“合体”创新提供重要的艺术启示。

(6)形式与意蕴合一

“形式与意蕴合一”也是“合体”论题中应有之义,因其包蕴深刻的艺术精神而深具方法论意义和实践价值。众所周知,书法创作不仅仅是一种技术活动,而情感和意志层面的彰显更为根本。书法无疑要以技法为基础,否则将成无源之水、无本之木,但技法也很容易走向形式主义,失去灵魂展露、人格寄寓、审美追求乃至文化隐喻的笔墨语言形式,终将脱离书法的本质而滑向内涵苍白空虚的深渊。作为一门历久弥新的艺术,中国书法从诞生之日起,就占据了人类艺术图式纯化与意蕴积淀的制高点。如孙过庭所论:“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎兰亭兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹。岂惟驻想流波,将贻啴喛之奏;驰神睢涣,方思藻绘之文。”可见,古典书法之高妙,极高意义上体现在形下技法与形上精神的高度合一:其技法语言强调“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”的法度意识与形态美学,而其精神意蕴则追求“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心”的诗性表达与哲学蕴涵。就此而论,书法笔墨法象并不仅止于一种技法、程式,而是一种游弋于形而下与形而上之间的符号象喻系统,它既是一种“象”,又是一种“象外之象”,其中映射的是效天法地、通天尽人的全息宇宙图景。

[清]何绍基 录《黄庭坚题摹燕郭尚父图轴》 153×86cm 纸本 湖南省博物馆藏

2.形合-神合-意合-道合:“合体”的四个层次及其方法论意义和实践价值

中国艺术史上,“破体”(“合体”)书与中国画的发展演变形成了一个堪称相映成趣的现象:中国画在发展历程上大致经历了“写形-写神-写意(媚道)”这样一条演进线索,而“破体”(“合体”)书在创作境界上大致形成了“形合-神合-意合-道合”四个层次。值得注意的是,前者是历时性的,后者是共时性的。

“破体”(“合体”)论的方法论意义和实践价值,无疑也蕴含与承载于这四个层次之中。

(1)形合——以形写形

所谓“形合”,就是将两种或两种以上书体的形式特征糅合在一起构成书法作品,可以较为明显地察看到所糅合书体的形貌特征。以绘画术语类比,就是大体相当于“以形写形”的境界和层次。这并不是说,要倡导书家去搞“以形写形”的形式主义的“合体”,恰恰相反,“形合”是一种低层次的“合体”取向,在书法创作中应慎重选择和使用。历史上,那些自觉的“破体”(即“合体”),有相当一部分作品是并不太成功的,从根源说,可能就是陷入了机械主义“形合”的泥淖。

“形合”能否成功,主要取决于两个因素:一是书体糅合种类的多少,种类越多,难度越大,成功的系数越低;一是书体糅合的和谐度。“形合”成功者,书体多而不乱,风格和谐统一,但可控范围内的风格反差,也可强化审美张力,令人耳目一新;不成功或等而下之者,则多生搬硬套,勉强拼合,使书法创新成为一个书体的“大拼盘”,风格难以和谐统一,乃至陷入“野狐禅”之境,这是书家要力求避免的。

在形式手法上,“形合”大致又可分为两种:一种是每个单字基本都糅合了多种书体,如傅山的“半篆半隶半草”作品,郑板桥的“六分半书”等;一种是将不同书体的单字糅合在一整幅作品之中,如赵孟頫《与山巨源绝交书》糅合了章草、今草、楷书、行书四种书体,而吴昌硕的某些“破体”(“合体”)作品糅合篆、行、草各体。

一言以蔽之,“形合”是一种着眼于书体外在“形相”之合的书法创新之法,形式可以利用,但形式主义则不可取。“形合”成败得失的经验,皆成为“合体”论方法论意义和实践价值的一部分。

(2)神合——以形写神

所谓“神合”,就是“合体”在化合书体特征的层次上达到了“形神兼备”的境界。而其实践方法,大致相当于中国绘画中的“以形写神”论。中国书法史上,“破体”书创作往往就是以达到“神合”的层次和境界而基本具备了开宗立派的可能。例如:何绍基篆碑草合一的行草书,赵之谦魏碑体行书,沈曾植、于右任化碑入草的碑学体草书,刘自椟篆草合一的草篆体,等等。在他们的笔下,篆隶草楷行各体笔法、体势等,都能和谐、统一地融为一体,虽也可从风格特征上依稀可辨其化合书体,但化和之痕基本灭迹隐端,乃至能从其笔线、结构中读出书家牢笼百态而又圆融无碍的书写状态。

理解与运用“神合”之法的关键,在于“以形写神”,意即:“神”虽迷离恍惚,难以捉摸,但依然未曾脱离“形”的维系与寄寓,“形”追逐与通向于“神”,“神”依存与开显于“形”,因而“循形责神”(笔者按:这是化用“循名责实”的说法)无疑是实现“神合”之津逮。转述之,就是既以似与不似之“形相”维系、开显各种书体之特征,又以“一画”之法化解、弥合各种书体特征的矛盾冲突,从而将“合体”的合化层次提升到妙合无垠的“神似”境界。

值得注意的是,此时,书家因依然将注意力集中于似与不似的“形相”,笔线、结构等依然未能在主体意识的激发下进入到完全抒情写意的状态,其对于各种书体特征的把握和表现依然是最高鹄的,因而与“得意忘形”之高妙尚略存隔膜。

(3)意合——以形写意

所谓“意合”,就是不着形相,“取其意气所到”,融合多种书体“笔意”,而从形式语言上一般难以察看出其所化合书体的特征,只可意会,不可言传。其层次和境界,可大致类比于绘画之“写意”——“大写意”。“意合”之法有极高难度,非天才人物、言语道破,一般人难以领悟与理解,遑论其运用。否则,历史上,黄庭坚也就不会说出那段“惊世骇俗”的话来:

近世士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳!不知与科斗、篆隶同法同意。数百年来,惟张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法耳!

张旭、怀素、黄庭坚的狂草书法意融篆隶草,的确轹古切今、雄视百代,其艺术水准、美学精神达到了后世难以企及的高度。

理解与运用“意合”之法,其秘钥在于“得意忘形”(“得意忘言”“得意忘象”)、“寄言出意”的玄学思维和方法论。正如钱钟书所言:“哲人得意而则欲忘之言、得言而欲忘之象,适供词人之寻章摘句、含英咀华,正若此矣。……忘言觅词外之意,超象揣形上之旨。”钱氏所论虽非书画艺术,但文学艺术之理“道通为一”。

玄学思维的确玄之又玄,但其对书法“意合”之法,实有阐幽发微之功。对此,前人其实早就有所阐发,为今人留下了破解“意合”的奇门大法。苏轼说:“物一理也,通其意,则无适而不可。……世之画篆不兼隶,行不及草,殆未能通其意者也。”如果说苏轼提出了以“物一理”“通其意”为津梁的“意合”之道,那么石涛则进而深化到“无形”“无迹”“无为”的“意合”之法:“受事则无形,治形则无迹。运墨如已成,操笔如无为。”而最具实践价值之论,则以欧阳修所论为是:“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘形得意知者寡,不若见诗如见画。”书画之理共通,毋庸赘言。欧阳子所论,其实正是玄学思维提供的“意合”千古大法——“忘形得意”。老子所谓“善行无辙迹”,也正与此相映成趣。其精髓在于:惟“忘形”方能“得意”,犹如九方皋相马,遗其牝牡骊黄,又如舍筏登岸,不落言筌,打破笔墨形相之执,直击笔墨背后之精神本质。

[清]傅山 四体书册(局部) 纸本 天津博物馆藏

[清]郑燮 移花买石四言联 66.7×16cm×2 纸本 扬州博物馆藏释文:移花得蝶;买石饶云。板桥老人郑燮。钤印:郑燮印(白) 雪浪斋(朱)

从艺术哲学的角度看,“意”的根源在于“道”,它是生命的本真力量和瞬间直觉对于“道”的亲证与归根复命,“‘意’因此是自然时间中的一息生命通达道体的唯一路径,是个体的有限性返回大生命的无限性的唯一津梁”。从外部看,“意”是对“形”(“言”“象”)——个体的有限性——的不断剥离与消解;从内部看,“意”又是对“道”——大生命的无限性——的不断生成与相即相融。就此而论,书法“意合”之真诠,正在于“意”的精神,“所谓‘意’既是一种精神感觉的意向性,又是一种大生命的‘象’境”。故惟有将个体的生命经验——精神感觉的意向性——通达本体的生命超验——大生命的“象”境,方可得“意合”之精髓。

(4)道合——以形媚道

所谓“道合”,全然是一种“字外求字”甚而“以形媚道”之法,其精神境界较之“意合”更为玄远高迥:“意合”是以“忘形得意”“寄言出意”为津逮,以书体“笔意”的融合为鹄的——篆籀之高古苍茫,隶书之沉雄厚重,真书之端严静穆,行草之奇谲放逸,和而化之,“意合”为功,但“意合”又是诉诸笔“意”而体无证道的过程,近乎“道”而非“道”之体;“道合”则是以“超言绝象”“象外追维”为秘钥,以“艺道合一”为指归——“道”之用,一般指向书法以外的人格个性、情感意气、生命精神、审美意趣、哲理玄思等,此或可谓之“道成肉身”;而“道”之体,“就是这宇宙里最幽深最玄远却又弥沦万物的生命本体”。

在“用”的层面,书法之“道合”,就是诉诸大象无形、涵魂苍茫的书法点线,尽情抒发特立独行的个性精神、枨触无边的生命情怀、浩瀚无穷的宇宙意识等。一言以蔽之,“道合”就是将书法精神从笔墨之内延伸、拓展至笔墨之外,使之产生“言内意外”“象外之象”“象外追维”“韵外之致”“味外之旨”“字外有字”的审美意趣。历史上,杰出的书法家几乎无不暗合“道合”精神得其“字外之字”而光耀千古,如王羲之的“超逸旷达”、颜真卿的“刚毅雄特”、“颠张醉素”的“踔厉风发”、杨维桢的“耿介清奇”、徐渭的“跅弢不羁”、郑板桥的“桀骜不群”,等等。而一个反面特例是,当年革命家陈独秀以“字外无字”讥评沈尹默书法,则从一个反向的角度切中了“道合”之肯綮。

在“体”的层面,书法之“道合”,就是以“道”作为“合体”的形上根据——王羲之载天台紫真言“书之气,必达乎道,同混元之理”,使“道”成为笔墨精神与人的生命精神的终极价值依归,它是“以道驭术”与“以形媚道”之统一,以“艺道合一”“天人合德”为指归。正是在如此“道合”理念下,中国艺术品格与生命精神建构起以玄、远、清、虚为蕲向的文化境界美学:惟玄可以舍筏登岸而道显,惟远可以宁静超脱而气冲,惟清可以超凡绝俗而格高,惟虚可以无滞于物而神逸,这是一种圆融无碍的艺术精神与诗性哲学,是“人之向往玄远其始意在得道,证实相,揭开人生宇宙之秘密,其得果则须与道合一,以大化为体,与天地合其德也”。的确,“与道合一”“以大化为体”“天人合德”,正是“道合”的至高书法精神和美学境界——或许,这就是庄子所谓“独与天地精神往来”吧。

二、余论:“合体”论开创了书法创新的方法论新境

“合体”论的提出,开创了当代书法创新的方法论全新境界,对当代书法发展具有重要的思想启迪意义。

第一,“合体”论包蕴着传承,更孕育着创造,既有历史依据,又有现实诉求,是传承与通变的辩证统一。“合体”“合化”论的提出,意在革除当代书法的两大流弊:创作上的“高级临摹”现象与研究上的问题意识缺失。而在笔者看来,其实“合体”论,不仅具有鲜明的现实针对性,而且更基于其对书法史的独到审视与深刻省思,其贯古通今的历史意识与极深研几的理论思辨,寻坠绪之渺茫,发穾奥于幽微,其对“破体”“合体”现象辨彰清浊、掎摭利病的梳理、思考与阐发,使之在历史的幽暗处光芒乍现,显现出令人耳目一新的理论意义和实践价值,重构了中国书法创新的思维方式和方法论。张怀瓘《评书药石论》曰:“物极则返,阴极则阳,必俟圣人以通其变,穷则变,变则通,通则灵。”此言正道出了“合体”论传承与通变相合一的理论特色。

理论建构是一种高层次的学术追求,惟超拔卓立于考证、章句的饾饤獭祭学风与拾人涕唾的伪学风气之上,才有可能建构起陈义必高、托意以远的书学理论。然而,滔滔世宙,真赏难凭;书学真义,漫漶灭裂。汲汲于书艺者,或耽于临摹而泥古不化,或玩弄技巧而内涵苍白,或昧于思辨而方向迷失。有感于斯,“合体”论以明辨慎思、知行合一为指归,芟除书史之芜杂,廓清书学之虚妄,包古孕今,为当下中国书坛树立起了一面正本清源、守正创新的旗帜。

“合体”论显然具有“斯文自任”的担当意识,因而,“合体”的创作实践不应仅仅着眼于“形合”,不应遮蔽书法背后蕴藏的牢笼天地的精神意蕴。书法创新者既要秉持严谨求实的学术态度,又要正确处理艺术与人生的关系,自觉地担当文化开拓意识与文化自强责任。“合体”之意义,更多地体现在文化哲学内涵与人文价值观念,应更多地关注情感、意志之投射,审美趣味、伦理道德、生命情怀、文化心理的生成与伸张,这些品质与特性是书法创新之指归,看似玄远迂阔而无用,实为切中时弊堪大用。

第二,中国书法是高度抽象的艺术,其中隐藏着民族之性格、生命之精魂、文化之密码,折射出创造民族的智慧与理想。因而在书法领域,以“合体”作为时代精神的代言者,在文化自觉、文化自信、文化自强的当今时代,展现“和合文化”之精神:“合体”书法是合,天人合一是合,海纳百川是合,天下大同是合,命运共同体是合。以理论自觉为先导,以时代精神为底色,以经天纬地之气魄,以轹古切今之精神,开创文化之未来,彰显踔厉风发、自强不息的时代精神,从而使“合体”成为国家之国格、民族之魂魄的隐喻与象征。■

注释:

①张公者《“合体”——书法第六种字体的客观存在》,《中华书画家》杂志公众号,2021年4月17日。

②张公者《合体论》。

③张公者《书者,合也》。

④戴本孝《余生诗稿·华山史来金陵以所著〈周易图说述〉见示余作希夷避诏崖图并题长歌赠之》(1689年),转引自薛永年《石涛与戴本孝》(续完),《南京艺术学院学报》(美术与设计版)1990年第1期,第66页。

⑤[清]石涛《石涛画语录》,转引自朱良志《〈石涛画语录〉讲记》,中华书局,2018年,第33页。

⑥[清]石涛《石涛画语录》,第49页。

⑦[南朝梁]谢赫《古画品录》,卢辅圣《中国书画全书》(第一册),上海书画出版社,1993年,第1-2页。

⑧[唐]孙过庭《书谱》,华东师范大学古籍整理研究室(选编)《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第124页。

⑨[清]石涛题《云山人物图》,作于清康熙二十一年壬戌(1682年)。全诗为:“似董非董,似米非米。雨过秋山,光生如洗。今人古人,谁师谁体?但出但入,凭翻笔底。”

⑩[清]沈曾植《论行楷隶篆通变》,《海日楼札丛》卷八,辽宁教育出版社,1998年,第324页。