儿童脑室内横纹肌样脑膜瘤1例

2021-09-22谢民杨刚郑茂华

谢民 杨刚 郑茂华

横纹肌样型脑膜瘤(rhabdoid menigioma,RM)是脑膜瘤中较罕见的病理亚型,由PERRY等在1988年首次报告,为颅内恶性肿瘤且有较高的侵袭性[1]。我们收治1例儿童脑室内横纹肌样脑膜瘤,现报告如下。

1 临床资料

患者,女,10岁,因“进行性头痛头晕半年,走路不稳2月”于2021年1月15日入院。专科查体:神志清,精神差,双侧瞳孔等大等圆,直径约2.5 mm,对光反应灵敏,眼球各方向运动正常,全身深、浅感觉正常,肌张力正常,左侧肢体肌力4级,右侧肢体肌力3级,跟膝胫试验欠稳准,轮替试验可,Romberg 征(+),双侧 Babinski征(-)。入院头颅CT示:侧脑室内偏右侧团块状等密度占位,大小约45 mm×42 mm,内含钙化点,侧脑室稍扩张(图1A)。次日完善MRI检查示:右侧侧脑室处团块状T1等信号,T2混杂信号影,大小约 46 mm×43 mm,DWI中等信号,双侧脑室扩张。MRS示肿瘤区Cho波升高、Cr波升高、Glx波升高、NAA波减低,增强扫描不均匀明显强化,脑中线结构左移(图1,图2)。术前诊断:中枢神经细胞瘤或室管膜瘤可能。手术采用经右侧额部造瘘,肿瘤全切除(图2B)。术后病理诊断:颅内恶性肿瘤,横纹肌样型脑膜瘤(WHOⅢ级),伴有片状坏死(图 2C、D)。免疫组化结果:Viemtin(+++),Melan-A(-),EMA(+),Desmin(-),INI-1(-),D2—40(部分+),GFAP(局部+),P53(部分核强弱不等+),Olig2(-),S100(局灶+)。术后患者恢复良好,症状消失,行走正常,出院后2周行局部放疗。术后2个月复查肿瘤无复发,身体无不适,继续随访。

图1 术前头颅CT、MRI平扫及波谱分析检查 A.CT示侧脑室等或稍高密度占位影,界限不清,脑室扩张;B.右侧侧脑室处团块状T1等信号;C.T2像肿瘤呈混杂信号影;D.肿瘤区波谱左到右箭头依次为:Glx波升高、Cho波升高、Cr波升高、NAA波减低。

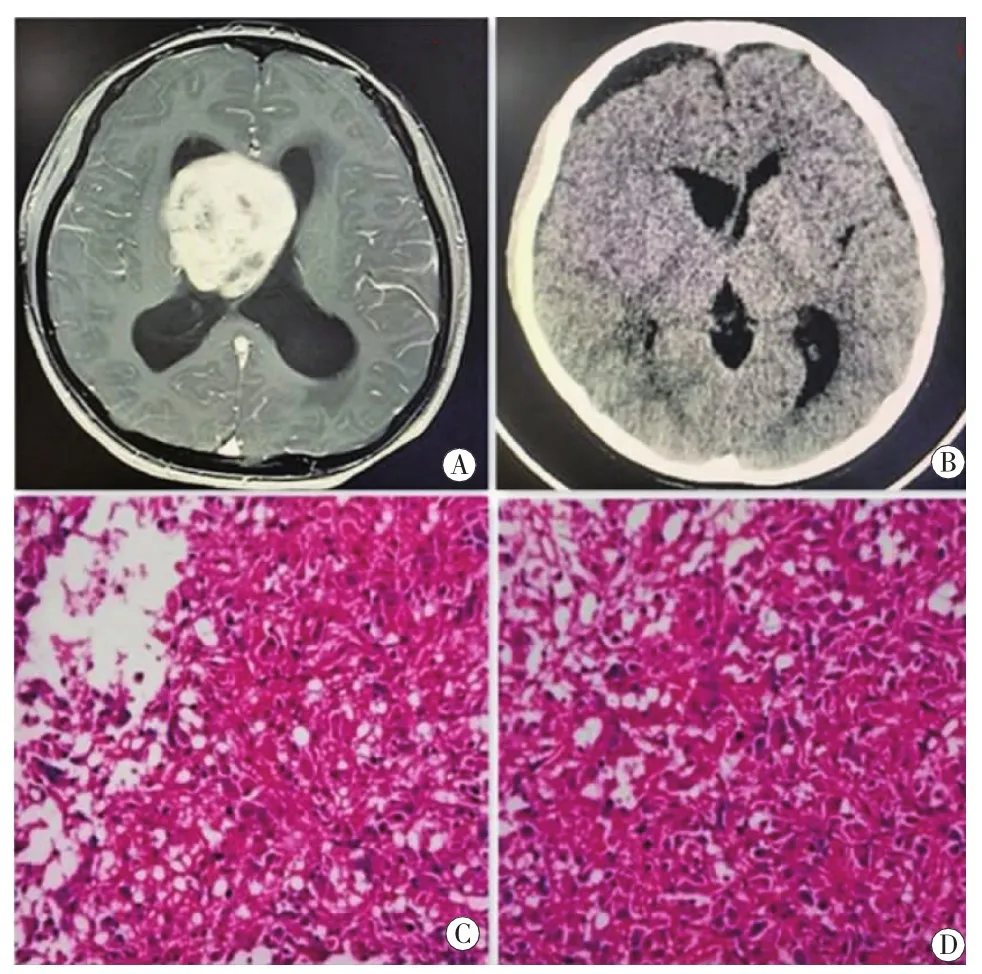

图2 肿瘤术前核磁强化影、术后CT与病理 A.肿瘤整体强化明显,内部分不均匀强化,脑中线左侧稍移位,双侧脑室扩张;B.术后CT 复查肿瘤全切,硬膜下少量积液;C、D.术后病理(HE×6,IHC×19):部分组织变性,瘤细胞上皮样、胖梭型,细胞核圆形、卵圆形,可见部分核分裂像及偏位,大部分细胞较大,呈实性、巢索状及少部分腺泡样、弥漫排列,间质血管丰富,局部坏死及少许淋巴细胞浸润。

2 讨论

2016年WHO中枢神经细胞肿瘤将脑膜瘤分为3级15个亚型。Ⅲ级有间变型、乳头型、横纹肌样型,具有高复发和高侵袭性,其中以间变型脑膜瘤常见,仅占脑膜瘤1%~3%[2],横纹肌样脑膜瘤是更加罕见亚型,其典型病理学特征:免疫表型上同时表达EMA及Vimentin,但肌标志如Desmin等为阴性;电镜下可观察到脑膜上皮细胞的特点;可见核分裂象及灶状坏死;多为大细胞,胞质丰富,细胞核偏位或居中,部分圆形细胞体积偏小,瘤细胞多灶、松散排列,呈巢状或乳头状[3]。

横纹肌样型脑膜瘤多发生于大脑凸面或大脑镰旁,发生于脑实质内少见,出现在脑室系统内更罕见。国外学者JACQUELINE等和 KI等分别于 2006年[4]、2009年[5]各报道1例脑室内横纹肌样脑膜瘤,分别为55岁女性、50岁男性,都接受手术切除,术后5年分别出现脑室原位复发、扩散性脊髓转移瘤。病理结果中除免疫表型上同时表达EMA及Vimentin外,第2例患者病理胶质纤维酸性蛋白(GFAP)表达呈阳性,与本例相似。GFAP主要分布于中枢神经系统的星形胶质细胞,RM出现GFAP表达属罕见,是否与肿瘤恶性程度相关并无定论[4-5]。本例发生于儿童侧脑室内,迄今仍未见报道儿童脑室内横纹肌样脑膜瘤的案例,此例术前诊断并未考虑横纹肌样脑膜瘤可能。RM可引起相应的神经压迫症状,但临床表现因发生部位的不同而有差异,并无特异性。临床诊断上易与室管膜瘤、星型细胞瘤、脉络丛乳头状瘤、髓母细胞瘤、转移瘤、中枢神经细胞瘤及非典型畸胎样/横纹肌样肿瘤等混淆。影像学上横纹肌样脑膜瘤的CT表现无特殊性,等或稍高密度影,形态不规则;MRI表现缺乏特征性,肿瘤质地囊、实性均可见,T1可呈等或稍高信号,T2为混杂信号影,肿瘤强化可呈均质或不均质高信号。儿童髓母细胞瘤多发生于幕下第四脑室,压迫中脑导水管,早期易引起颅高压症状。转移瘤多有前期恶性肿瘤病史。中枢神经细胞瘤多发生于脑中线附近,是生长于侧脑室和第三脑室的小细胞神经元肿瘤,其主要发生部位在透明隔近室间孔处 (Monro孔),引起临床症状时,肿瘤均已长得很大,其主要症状是头痛和梗阻性脑积水所产生的颅内压增高症状。中枢神经细胞瘤属于神经元及混合神经元神经胶质起源的肿瘤,分级为Ⅱ级。而室管膜瘤、星型细胞瘤、脉络丛乳头状瘤与RM均可出现在脑室内,肿瘤强化可呈均质或不均质高信号,结合发病年龄、临床病史及症状来鉴别,但仍无法确诊。脑室内RM发病罕见,影像学检查并无特殊,故最终确诊仍依靠病理学检查[6-7]。另外波谱分析 (MRS)可提供是否为肿瘤病变,Cho/NAA、CHO/Cr比值对于良恶性胶质瘤恶性程度可提供参考,但对于此类恶性脑膜瘤的判断亦并无明显指向性[8]。

综上所述,RM的诊断主要依靠病理学检查,RM高复发率、高侵袭,而发生于脑室内则有沿脑脊液播散远处转移可能,治疗方案并无统一标准,国内学者报道非脑室内的RM中位生存期为3.1年[9]。目前主要采取手术治疗,尽量全切除,经手术切除后行放化疗肿瘤仍易复发[10-11]。术后应密切随访,及时辅助治疗,期待能延长患者生存期。