原发性睾丸弥漫大B细胞淋巴瘤的临床病理和分子特征分析

2021-09-22龚予希翟博雅杨野梵张智弘

龚予希,翟博雅,杨野梵,张智弘

原发性睾丸弥漫大B细胞淋巴瘤(primary testicular diffuse large B-cell lymphoma, PT-DLBCL)以睾丸肿块为主要临床表现,属于少见的结外非霍奇金淋巴瘤,占原发性睾丸淋巴瘤(primary testicular lymphoma, PTL)的80%~90%,多见于老年男性[1]。尽管接受睾丸根治性切除术结合放、化疗患者有60%~70%获得了完全缓解(complete response, CR),但仍有部分患者出现复发甚至死亡。本文旨在探讨PT-DLBCL的临床表现、病理学特征和分子遗传学特点及预后,以提高临床与病理医师的认识水平。

1 材料与方法

1.1 临床资料收集2012年1月~2019年12月南京医科大学第一附属医院诊治的17例PT-DLBCL标本,病理资料包括患者年龄、首发症状、是否伴B症状、睾丸外病灶受累数、Ann Arbor分期、ECOG评分、国际预后指数(international prognostic index, IPI)、LDH、β2-MG以及治疗方案。其中PT-DLBCL根据国际结外淋巴瘤研究小组标准,定义为伴或不伴其他结外器官累及、以睾丸肿块为主要临床表现的DLBCL[2]。本实验经我院伦理委员会批准(2020-SR-097),患者均知情同意。

1.2 方法

1.2.1HE染色 17例PT-DLBCL均进行HE染色,观察并记录病灶大小、颜色、质地、境界、浸润范围、肿瘤细胞形态、间质情况。

1.2.2免疫组化 采用免疫组化MaxVision法染色,一抗包括CD3、CD5、CD10、CD20、BCL-2、BCL-6、MUM1、PLAP、PAX5及Ki-67。根据Hans分型,将PT-DLBCL分为生发中心B细胞(germinal center B, GCB)型和非生发中心B细胞(non-germinal center B, non-GCB)型。

1.2.3基因检测 根据纳入标准挑选合适的病例进行二代测序:(1)行睾丸切除术并有大标本存档;(2)蜡块存放年限不超过7年;(3)肿瘤组织占比超过50%。本组有7例患者符合纳入标准,应用二代测序检测淋巴瘤的112个基因热点外显子区域及11个基因的热点内含子区域(购自广州燃石生物公司)。7例样本均满足DNA总量≥50 ng、纯度260/280在1.8~2.0、Q30≥90%且测序深度达150×等质控标准。此外,本组17例样本中随机选取7例行荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization, FISH)检测BCL-6、BCL-2、C-MYC基及p53基因改变。其中,4例同时有二代测序及FISH检测结果。

1.3 疗效及预后评估根据患者的影像学和血清学资料评估其疗效,分为CR、部分缓解(partial response, PR)、疾病稳定(stable disease, SD)以及疾病进展(progressive disease, PD)。采用电话对患者的生存期进行随访。总生存期(overall survival, OS)以患者确诊开始至死亡时间或随访截止时间;无瘤生存期(disease-free survival, DFS)以患者获得CR至疾病复发或随访截止时间。

2 结果

2.1 临床表现患者中位年龄63岁,其中发病年龄<60岁者7例(41.2%),>60岁者10例(58.8%)。17例患者均表现为受累睾丸肿大(右侧9例、左侧6例、双侧2例)(图1),可伴阴囊疼痛(6/17,35.3%)、皮温增高(1/17,5.9%);出现B症状者3例(3/17,17.6%);1例(1/17,5.9%)患者伴患侧腰背部疼痛。4例(23.5%)出现远处转移,其中3例伴BCL-6基因断裂重组,转移部位包括肾、肾上腺、胃、肝、胰腺及中枢神经系统。Ann Arbor分期:Ⅰ+Ⅱ期者11例(64.7%),Ⅲ+Ⅳ期者6例(35.3%)。ECOG评分:0~1分者14例(82.4%),2~4分者3例(17.6%)。IPI评分:0~2分者13例(76.4%),3~5分者4例(23.6%)。

图1 盆腔MR横轴位,双侧睾丸鞘膜腔内可见类圆形异常信号影,大小分别为5.1 cm×3.9 cm和4.1 cm×3.4 cm,右侧稍大,病灶边界较清,病灶内部信号较均匀

2.2 实验室检测7例(41.2%)初诊时伴LDH水平或β2-MG水平异常增高。LDH水平异常增高者6例(35.3%,>271 U/L),β2-MG水平异常增高者6例(35.3%,>2.53 mg/L),其中5例患者伴这两种指标均异常。

2.3 病理学检查

2.3.1眼观 肿瘤大小2 cm×1 cm×0.5 cm~9 cm×5 cm×4 cm,切面灰白、灰黄色,质中,均质,鱼肉样。肿物累及精索或附睾者可见肿块与周围粘连。

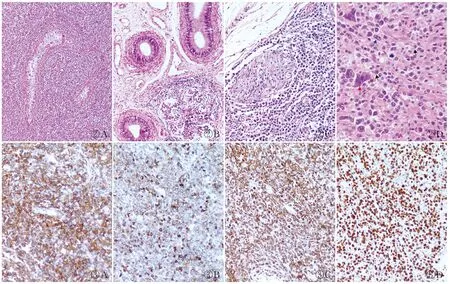

2.3.2镜检 低倍镜下见肿瘤细胞弥漫性生长,可破坏睾丸的正常结构,且以破坏生精小管管壁并浸润其管腔为主要特征,其中5例(29.4%)保留部分生精小管,9例(52.9%)生精小管萎缩(图2A),3例(17.6%)生精小管完全消失。2例(11.8%)同时伴附睾或精索受累(图2B)。可见周围脂肪结缔组织浸润5例(29.4%)、神经侵犯3例(17.6%)(图2C)、血管侵犯7例(41.2%)和白膜受累6例(35.3%)。此外,可见间质纤维结缔组织增生伴胶原化5例(29.4%);出血坏死3例(17.6%);厚壁血管增生1例(5.9%)。高倍镜下肿瘤细胞通常为中-大的淋巴细胞,核卵圆形或圆形,染色质细,可见1个或多个小核仁,病理性核分裂象易见,细胞质通常较少,嗜双色性或嗜碱性。肿瘤细胞呈中心母细胞样、免疫母细胞样或具有间变特点(图2D),其中8例(47.1%)以中心母细胞样细胞为主,7例(41.2%)以免疫母细胞样细胞为主,2例(11.8%)两种成分均较多。3例(17.6%)中可见较多的间变细胞,该类细胞具有细胞核大、核不规则、核仁更清晰等特点。

图2 A.肿瘤细胞弥漫浸润,生精小管减少;B.肿瘤细胞浸润附睾;C.肿瘤细胞侵犯神经;D.肿瘤细胞多呈中心母细胞样(蓝色箭头)、免疫母细胞样(黑色箭头)或具有间变特点(红色箭头) 图3 A.CD20呈阳性,MaxVision法;B.CD5呈阳性,MaxVision法;C.BCL-2呈阳性,MaxVision法;D.Ki-67增殖指数呈阳性,MaxVision法

2.3.3免疫表型 17例PT-DLBCL肿瘤细胞B细胞标志物CD20(图3A)和PAX5均阳性,而T细胞标记CD3、生殖细胞肿瘤标记PLAP均阴性。CD5(图3B)(2例,11.8%)、CD10(5例,29.4%)、BCL-6(15例,88.2%)和MUM1(16例,94.1%)部分病例呈阳性。根据Hans分型,non-GCB型者12例(75.6%),GCB型者5例(24.4%)。BCL-2(图3C)阳性率92.3%(12/13),其中2例(11.8%)同时伴CD5阳性。Ki-67增殖指数均超过60%(图3D),其中阳性率≥75%者10例,占比58.8%。

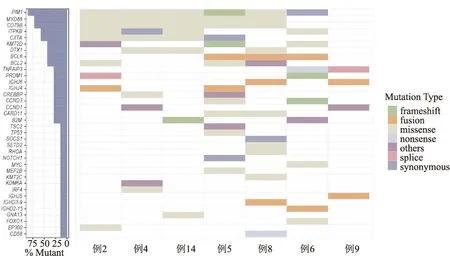

2.4 分子学检测7例行二代测序样本中共检测162个体细胞突变,包括132个非同义突变,覆盖57个基因,以错义突变为主。其中5例(5/7, 71.4%)样本中存在PIM1、MYD88、CD79B共突变,且这三种基因突变频率最高。MYD88发生L265P突变,CD79B发生Y196突变(包括Y196H、Y196C、FISH结果表明5例(5/7,71.4%)有BCL-6基因断裂重组,1例(1/7,14.3%)有p53基因缺失,BCL-2基因、C-MYC基因均未见异常。结合二代测序和FISH结果,其中6例(6/10,60%)有BCL-6基因断裂重组。但同时有二代测序和FISH结果的4例样本中,有1例检测结果不一致,即FISH检测BCL-6基因断裂重组和p53基因缺失,而二代测序结果中未报道该突变。

Y196S、Y196N),均为有害突变。PIM1突变类型丰富,共发现涵盖错义突变、剪切位点突变、移码突变和内含子突变等72种突变变体,且多为新发现变体、对蛋白质结构无影响。其次,ITPKB、CIITA、KMT2D、DTX1、BCL-6、BCL-2的非同义突变频率达42.9%(3/7)(图4)。

图4 7例原发性睾丸弥漫大B细胞淋巴瘤的高频突变基因

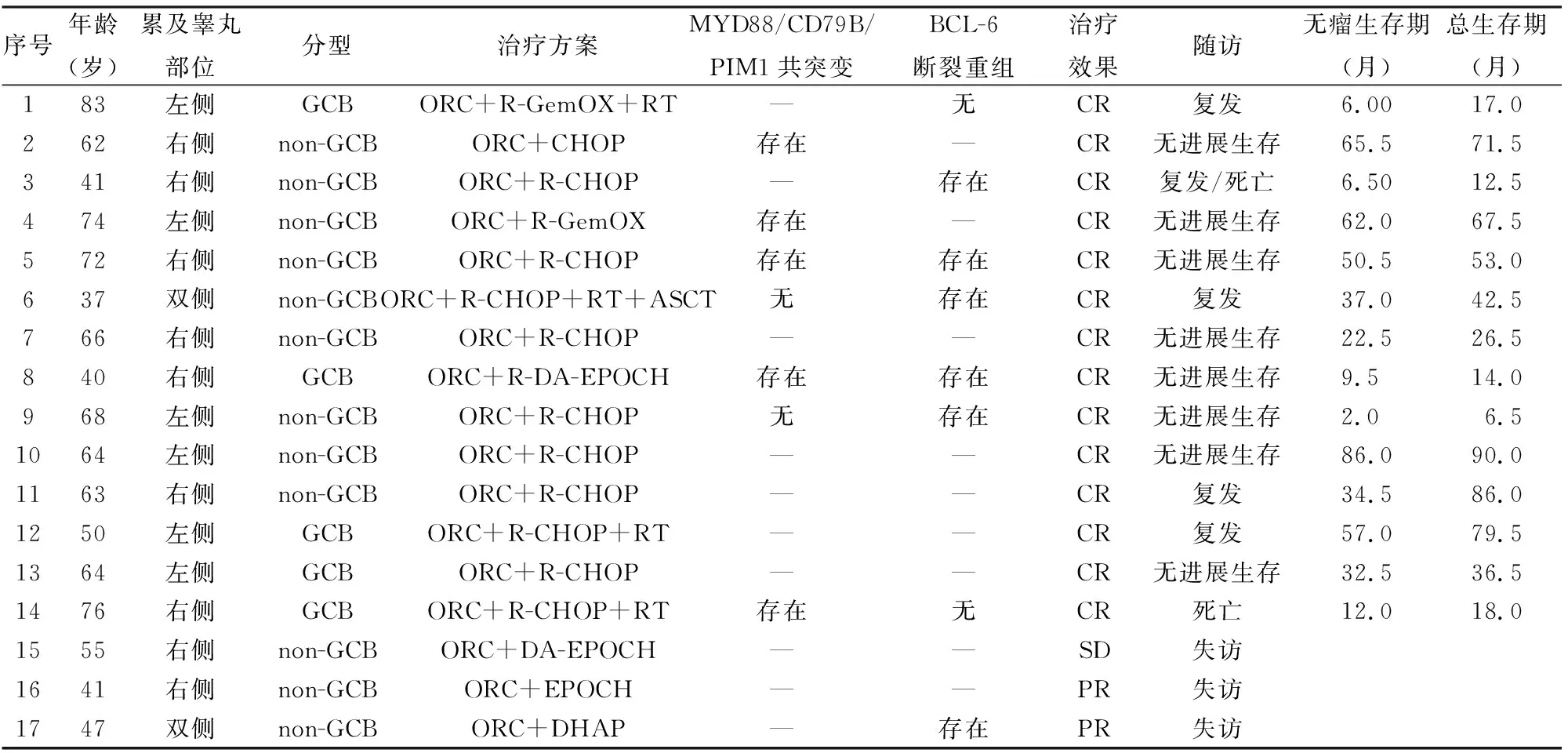

2.5 治疗及预后17例患者均行患侧睾丸切除,术后接受不同的化疗方案。联合美罗华(Rituximab,即利妥昔单抗)治疗者12例(70.6%);联合放疗者4例(23.5%),放疗部位主要包括对侧睾丸、盆腔、后腹膜及腹主动脉旁淋巴结。1例(5.9%)因高IPI评分同期接受自体干细胞移植。14例(82.3%)行腰椎穿刺联合鞘内注射预防中枢神经系统受累。所有患者治疗时均未使用分子靶向药物。14例(82.3%)患者治疗效果达CR,2例(11.8%)达PR,1例(5.9%)出院时达SD(表1)。

17例患者有3例(17.6%)失访,随访时间6.5~90个月,中位DFS为33.5个月,中位OS为39.5个月。5例携带PIM1、MYD88L265P和CD79B共突变的患者治疗后均达CR,且均未出现复发。5例(35.7%)患者出现复发,其中1例伴CD5阳性,2例伴BCL-6基因断裂重组,复发部位包括对侧睾丸(3/14,21.4%)、淋巴结(1/14,7.1%)和右侧髌骨及皮下组织(1/14,7.1%)。2例(14.3%)患者分别因淋巴瘤复发、肺炎导致呼吸衰竭死亡(表1)。

表1 17例原发性睾丸弥漫大B细胞淋巴瘤的治疗方案及疗效

3 讨论

PT-DLBCL是PTL最常见的组织学亚型,中位发病年龄>60岁,但近年文献报道的发病年龄越来越小(>22岁)[3-4]。PT-DLBCL通常表现为单侧质硬、无痛性的睾丸肿块,可伴睾丸肿胀和阴囊积水,严重时可有睾丸疼痛[5]。25%~41%的进展期患者伴发热、乏力、盗汗、体重减轻等系统性B症状[6]。本组中睾丸肿大是患者的主要症状,仅2例确诊时为双侧睾丸受累;伴B症状的患者占比为17.6%,略低于文献报道,可能与样本量较小有关。

本组35.3%的患者为晚期(Ⅲ+Ⅳ期),17.6%的患者体能状态较差,IPI评分为3~5分者占23.6%,结果均与既往报道一致[1,7]。患者高龄、体能状态差、Ⅲ+Ⅳ期和高IPI评分是PT-DLBCL预后差的重要因素。此外,血清学指标如LDH、β2-MG对PT-DLBCL的预后也有重要的意义。本组7例伴LDH或β2-MG水平异常增高的患者中2例未获得CR,3例有复发。Liu等[8]发现伴LDH水平增高的患者其PFS较短,而β2-MG则被认为是DLBCL的重要预后因素且与IPI系统联合建立新的危险模型[9],既往研究也提示伴异常增高的LDH和β2-MG的患者更易出现复发[10]。

PT-DLBCL多为non-GCB型,Al-Abbadi等[11]报道89%的患者为non-GCB型且伴高增殖活性,本组75.6%的患者为non-GCB型且Ki-67增殖指数均大于60%。CD5蛋白作为T细胞标志物,仅在5%~10%的DLBCL中呈阳性[12]。文献报道CD5+DLBCL多为non-GCB型,肿瘤细胞呈中心母细胞样,伴BCL-2蛋白高表达,且多出现在体能状态差、Ⅲ+Ⅳ期的老年男性患者[13]。本组2例(11.8%)高龄患者CD5、BCL-2均阳性,但其临床分期为Ⅰ+Ⅱ期,体能状态较好,与文献报道不符。可能是肿瘤原发于睾丸,未出现明显肿痛症状时即因睾丸肿大就医,因此肿瘤初诊时比结内DLBCL或胃肠道DLBCL等分期较早,患者的体能状态也较好。尽管这2例患者中有1例伴基因改变(BCL-6断裂重组和MYD88L265P、CD79B、PIM1共突变),但由于样本量限制,基因改变对临床病理特征的影响无法进行统计学分析。

分子遗传学在肿瘤筛查、诊断及指导临床用药等方面具有重要意义。PIM1、MYD88和CD79B被认为是淋巴瘤发生的早期驱动因素[14],且MYD88和CD79B共突变被认为是起源于免疫豁免区的PT-DLBCL和PCNS-DLBCL的特殊分子生物学特征[15-17]。MYD88在PT-DLBCL中突变频率为70%~80%,CD79B的突变频率为50%~80%,且多与MYD88突变共存[15-19]。约50%的MYD88突变病例中可同时存在PIM1突变[20];Chapuy等[18]报道2例有PIM1、MYD88和CD79B共突变的PT-DLBCL。本组发现PIM1、MYD88L265P和CD79B共突变频率达71.4%,与既往研究结果一致;但这三种基因的突变意义尚存在争议。Takeuchi等[21]认为MYD88和CD79B的突变状态与PT-DLBCL的预后无关,且伴MYD88突变的患者对BTK抑制剂 —— 依鲁替尼治疗反应差;Lee等[22]持相反观点,发现伴MYD88突变的患者OS较短,但对依鲁替尼敏感;Oishi等[23]还发现携带MYD88突变的non-GCB型淋巴瘤细胞在睾丸中传播和生长具有选择性优势。PIM1基因的异常及其编码蛋白的过表达被证实与DLBCL不良预后相关,且会降低活化B细胞样DLBCL(activated B-cell-like DLBCL, ABC-DLBCL)患者对依鲁替尼的敏感性[24],但其在PT-DLBCL中的价值仍有待于进一步分析。本组中5例携带PIM1、MYD88L265P和CD79B共突变的患者治疗过程中未使用分子靶向药也获得了较好的治疗效果,且未复发,我们推测PIM1、MYD88L265P和CD79B共突变可能对PT-DLBCL的预后影响较小。但本组5例患者初诊时均为早期(IPI评分≤2),可能对治疗效果有一定影响,因此仍需积累更多病例进一步分析3种基因共突变的意义。本组突变结果为临床靶向治疗提供了有力依据,来那度胺、NF-κB通路抑制剂和PIM抑制剂等药物对于治疗PT-DLBCL可能有重要意义。结合FISH及二代测序检测结果,本组发现BCL-6基因的断裂重组发生频率最高(60%),且其中3例初诊时即出现远处转移,2例随访有复发,结合既往文献报道[25],推测BCL-6基因的断裂重组与PT-DLBCL预后差相关。值得注意的是,4例同时行二代测序和FISH检测的患者中,1例出现检测结果不一致的情况。我们考虑可能由于进行二代测序时样本已出现一定程度的DNA降解,报告时已剔除测序丰度不合格的位点;此外,该例FISH中检测的BCL-6及p53突变的位点,二代测序试剂盒中的探针可能尚未覆盖。

临床多采用手术切除联合术后化疗的方案治疗PT-DLBCL,治愈率60%~70%[5],但由于血睾屏障和血脑屏障的存在,部分患者对化疗的敏感性较差,复发率高,预后差。研究报道对侧睾丸复发率达5%~35%,中枢神经系统5年复发率约20%、10年复发率可达35%。本组随访14例患者中有35.7%的患者出现了复发,复发部位主要为对侧睾丸,与既往报道一致[26]。因此,国际结外淋巴瘤研究组推荐PTL的治疗方案:手术切除+化疗+鞘内注射预防中枢神经系统受累+对侧睾丸放疗[26]。值得注意的是,本组有5例复发患者,3例曾接受不同剂量的放疗但疗效不明确,可能与发病年龄>80岁、Ann Arbor分期为IV期及化疗不耐受等危险因素有关。

综上所述,PT-DLBCL好发于老年男性,常表现为单侧无痛性睾丸肿大,初诊时多为non-GCB型,且携带PIM1、MYD88L265P和CD79B基因共突变及BCL-6基因断裂重组可能为其特殊的分子学特征。尽管患者就诊时分期早,体能状态良好,但其复发风险也较高,联合手术切除、化疗伴鞘内注射和放疗,对改善患者预后有积极意义。