互生教育理论刍论

2021-09-17李方红

[摘 要]教育的本质是在特定情境,以精优文化,养根基人力,为未来生活做准备,至人生优化的过程。本着立足未来,更好成长的价值追求,根基人力的培养应根植于现有文化精优与未来文化预见相结合的未来社会生活文化,努力实现目标、环境、内容与教育教学方式的最优匹配。基础性、生态性、发展性成为教育应然选择,互生教育理论应运而生。根基人力、互联生成、互惠生长是其核心理念,生长目的、互学主体、互融课程、互配教学、互惠发展评价是其主要结构。

[关键词]互生教育理论;根基人力;人生优化

[中图分类号]G40-01[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2021)05-0020-06

教育理论的研究,绕不开对4个问题的识知与阐释,包括要培养什么样的人,用什么来培养人,怎样培养人,培养出来的人怎样。要培养人的什么样的识知,是对教育目的的阐释;用什么培养人,是课程建构需考量的主要问题;怎样培养人即广义的教育环境与活动;培养出来的人怎样聚焦学生评价。新时代背景下,本研究基于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中建设高质量教育体系的总体要求,探索教育理论上的新建构,做出新回应[1]。

1 互生教育理论的提出

教育目的具有先导与引领作用,对教育目的的定位有3种范式:社会中心、学生中心、文化中心。社会中心强调培养的人应适应社会,服务社会。学生中心聚焦主体素养的提升。文化中心关照教育的文化价值。实际上,三者有机统一。社会服务与文化进化价值诉求人的素养的提升,包括劳动能力的增强与文化创新能力的增强。人是媒介,是主体。同时,培养的人又必须适应社会,融入文化。反过来社会与文化也反哺于人。当下以社会对人才能力与品格的要求来制定核心素养的内容存在一定程度的不合理性,因为培养的是能适应与改造未来的优秀公民。教育目的应回答适应未来社会生活的素养有哪些。但去探索未来所需素养并非易事,除非人们可以精准预见未来。可见,立足现在,据于外显的教育目的探索难以很好地囊括未来需要的所有素养。去思考外显素养生成的机制,由表及里、由标到本,探索人成长、发展、生活的内在的、基础的、原点的、根基性的、生发性的能力是必由之路。这些基础能力的综合,可谓名为根基人力[2]。根基人力即适应未来社会生活,利于文化进化发展,利于学生人生优化的个体成长的综合基础能力。找寻根基人力需从社会生活、文化进化、生命成长内部生发机制着手。马克思主义实践哲学观指出,不管是社会生活、文化进化、生命成长等本质上都是一种实践活动。实践是人的存在方式,实践是主体作用于客体的系列价值、认识、改造与审美活动。实践的客体包括自我、自然、社会与精神[3]。所以,从个体成长的内部生发机制看,需提升学生的价值、认识、改造与审美的能力,即对自我、自然、社会与精神的价值,认识,改造与审美力等是根基人力的内核。根基人力好比一顆种子,有了它,便生根发芽,开花结果。它们不是某特定情境下展现出来的素养,而是这些素养背后的生长点与生长基础。

本研究将阐释用什么来培养学生的根基人力,在课程建构方面如何突破。课程内容的选择总体上需从社会需求、学科文化、学生特点、专家咨询等几个方面予以综合考量。常用的构建课程内容的方法便是对现有文化的精致选择与组合。但人们需培养的是能适应未来社会生活,利于文化进化发展,利于学生人生优化的根基人力。内容选择上也应贴近根基人力的场域基础,也就是贴近甚至切合未来社会生活素养需求、文化进化的生长机制,以及人生成长的生长机制本身,以此实现了目标与内容的无缝衔接。所以,对现有文化的精致选择与组合,合理的未来预见是构建课程内容更好的路。课程研发就是不断精优(精致选择与组合)现有文化,不断预见未来文化。

进一步探索将聚焦在根基人力的培养路径(主要指环境与活动)上。要培养能适应与改造未来,实现人生优化,促进文化进化的具有根基人力的未来幸福生活的公民。培养最佳路径便是社会生活、文化进化、生命成长存在方式本身。其他教育方式仅是一种恰巧碰到或偏离移位,而3种存在生长方式则是刚好匹配。如培养学生认识人力中的数学识知力,环境与内容最好就是未来社会生活必用的数学文化(是一种文化情境),而培养的方式最好就是数学学科知识自身发展存在的方式和人生成长的生长方式本身。如研究性学习、合作性学习、实验性学习等就契合数学知识与学生人生成长的方式。所以,培养的方式存在未来社会生活、文化进化发展与人生生命成长方式之中。也即是找到环境、内容、方式与培养根基人力的最优匹配。教学过程与培养过程就是一个生态性的关联匹配过程。构建起一种生态性的方式体系以适应环境内容体系显得尤为重要。它应该是系统性的、多元性的、关联性的、生成性的。

培养出来的人怎样的问题是评价的问题。由上文分析可知,培养出来的人应为能适应未来生活情境,具有不断生长的根基人力的人。更好生长是其价值尺度,个性生长是其本真追求。既然教育将社会功能、文化功能与人力功能有效整合,便注定了统一性与差异性的辩证存在。教育是培养未来幸福生活的公民,这种幸福生活指向学生中心范式的教育目的论,必然是个性化的。评价应该是个性化的。同时,教育是培养能适应未来社会,能促进文化进化的社会人,本质就是学生的更好生长。未来社会对人素养的要求必定也具有统一性。由此,评价应该追求统一,也关注个性。统一与个性都是为了学生幸福生活,人生优化。评价本质上和课程、教学一样,是为了学生更好地发展而寻求的一种适切性的激励手段与反馈方式[4]。

厘清四大基础性问题后,需回应教育中的应然选择。应然选择一方面是基于四大基础问题的合理推演,另一方面也是基于对实践偏离的矫正。这正是互生教育理论孕育的土壤。

1.1 教育目标浮于表面、窄化、统一:关照根基人力

由于教育体制与环境的影响,教育教学一线实践中,部分教师仅关注知识教学,忽视能力培养;关注学生认知发展,忽视学生完整生命成长;关注现实素养培养,忽视未来生活素养培养;关注教学统一目标的达成,忽视学生个性化生命成长;关注目标预设,忽视生成性目标等现象偶有发生[5]。

教育是人的生命优化活动,是使人至真、至善、至美、实现自我价值的过程。为了更好地适应未来社会生活,教育目标需从关注表面变动不居,无法确定是否适应未来的能力与知识的培养,走向根基人力的培养。需关照包括认知人、社会人、情感人、心理人的完整生命成长。在关注学生发展统一性的同时,勿忘关照学生的个性成长。不仅让学生延寻着人们给出的道路前行,还要因地制宜,因材施教,与时俱进,关注社会文化进展,将社会、文化、环境、生活、学科专家、学生需求、未来等方面进行综合分析,剖析出教育的目标,厘清发展的方向。

1.2 教育过程较为零散、单一、静化:实施生态路径

教育过程包括内容确定、环境资源供造、教育教学实施等结构。当前,教育过程存在以下几个问题。

一是教育内容缺乏整合性,未基于教育教学规律、人成长规律进行合理的选择与整合。如部分内容不同学科间有重复的现象,同时部分有价值的内容却缺位。部分教育内容缺乏生活情境的植入,需关注经典文化传承,也应及时纳入现世与未来文化。

二是教育环境还需进一步优化。教育需置于特定环境之中展开育人活动。但整个教育外在环境对教育内部结构的支持还不够,如政治支持、经济支持、资源支持(偏远山村)、师资保障、社会资源支持等。教育理论与实践的革新优化进程也较慢,其他学科最新理论成果与新近科技发展成果在教育革新中的引渡还不够。如大数据智慧评价能很快地在美团、大众点评等APP上推广,但在学校教学一线的引渡显得比较缓慢。智慧评价能为学生画像,利于学生看见成长、激励成长、预见成长。教育理论的更新与优化应是一条永无止境的探索之路,因教育本质规律与新进文化的影响与引渡的探索永无止境。当前,部分地区的教师教育理念落后,素养低下,缺乏研究,致育人质量难以提升[6]。

三是教育实施形式单一。实施过程未很好地将学校、家庭与社会教育有机整合起来,未很好地将制度化教育与非制度化教育有机结合起来,未很好地将实体教育与虚拟网络教育有效融汇;实施过程主体单一,未很好地将学他者(文化学习、课堂教学)、互生学习(交流合作)、自主学习有机融合,缺乏对自主学习能力的培养;实施过程结构单一,很多教师关注教学,但缺乏课程开发、评价改进、环境供造、资源支持的意识与实践;实施过程方式单一,课堂教学方式较为单一,一校一模式、一师一模式通用。但不同内容、不同人力培养、单一的方式是不适合与不科学的。

综上,以上问题的解决需关注教育过程的系统性、多元性、生成性,可高度概括为生态性。

1.3 教育评价过于理性、孤立、滞留:评价促进发展

在评价上,主要问题表现为以下几方面:一是评价价值偏移。将评价价值局限于甄别,判定与反馈,忽视了评价导向、反馈、激励、改进、自省与预见价值。二是评价伦理关注不够。量性过度、太过细化、无差别反馈是其主要表现。评价应该量质结合,还应注意有些项目是否有必要评,是否需要评得过细,是否需要直接反馈给学生。如现在很多学校将心理学里很多量表引入,测评学生注意力、记忆力、创新能力指标。但这些测评如果反馈给教师与学生,有时适得其反,导致思维定势。教育有着无限可能性,能力是动态发展的。评得太细,评价的导向价值有可能走向负性,导致学生发展机械化、随从化、封闭化。评价是教育的指挥棒,是导向标。评价学生一定要注意思考清楚要不要评,评到什么程度,能否评出来,评后如何反馈等涉及伦理性的相关问题。三是评价内容窄化,根基人力、核心素养的考评不到位。四是评价方式单一,主要依托纸笔测验、终结性测评,对其他方式、形式纳入较少,导致对部分根基人力无法测评。五是主体缺乏参与。评价主体单一,学生缺乏参与是当下评价现状,评价是为了学生发展,评价机制正确的构建应是慢慢过渡到学生自己元认知监视的道路上去。六是评价基础缺失。评价的基础是课程教学,是基于学生有相关的人力,才去评;是基于在培养,才去评。评的是发展,评的是得失。这些问题的解决诉求评价活动重新回归评价本真育人功能上去——为了促进学生发展。评价应该是一个教育过程,而非教育结果的评定。

综上,基于对培养什么样的人、用什么培养人、怎样培养人、培养出来的人怎样等4个基础问题的梳理,及对当下目标、过程与评价三大方面的现实境况剖析。人们对教育本质有了新的认识与思考:教育是在特定情境,以精优文化,养根基人力,为未来生活做准备,至人生优化的过程。于此,本研究针对教育本真规律与现实教育问题探索出了教育的应然路径——关照根基人力、实施生态路径、评价促进发展。这样的应然路径集中体现为教育的基础性、生态性(系统性、关联性、多元性、生成性)与发展性。如何回应与落实教育的应然路径,这诉求一种新的教育理念与思路、理论与程式——互生教育理论(下文简称“互生教育”)应运而生。

2 互生教育理論的概念与内涵

何谓互生教育?互生教育有哪些特征?互生教育是如何回应与解决以上教育实践问题的?本研究予以详细阐释。

2.1 词源分析

(1) 互的释义。《辞海》中对互字的阐释如下:本意是指一种绞绳子的工具,引申为交错,又引申为彼此、相互,即表示动作交互进行,有交替、相互、交接等义。集中起来,互字具有不同组织,主体间的一种动作交互关系的含义,即相互影响,互相关联。

(2) 生的释义。《辞海》中,生字具有生存着、不成熟、生长发生、具有生命力等含义。言指一种生命体的生存与发展状态,也言指生长发展的动态过程。如生育、考生、熟能生巧、出生入死、前半生、生物、生鸡蛋、生石灰、生人等。

(3) 互生的释义。互生结合起来,具有并生、交互发生、叶序的一种等含义。这里取前者含义,结合单字分析,互生在本文指交互发生、互动生成、互相影响、互相生长之意[7]。

(4) 教育的释义。《辞海》中对教育的定义是培养新生一代准备从事社会生活的整个过程,主要是指学校对儿童、少年、青年进行培养的过程[7]。教育是在一定社会背景下发生的、促使个体社会化和社会的个性化的实践活动。教育本质上就是培养人的活动[8]。也有研究者指出,教育定义还应关照本体论相关内容,应对来源、目的、手段与评价等予以适当阐释[9]。

2.2 互生教育的概念

综上,本研究将互生教育界定为以培养学生根基人力为导向,以互联生成为思路(教育各结构关联一体),以互惠生长(促进师生及其他教育主体的共同成长)为追求。有效连接未来与现实,实现内容方式匹配,沟通教育内外结构,最终使学生生命得到发展,人生得以优化,生活得以幸福的基础性、生态性与发展性相结合的新型教育理论。

2.3 具体内涵

互生教育的核心理念是根基人力、互联生成与互惠生长。以人生优化为教育全程价值追求与施行原则,具体内涵如下。

根基人力上文已详细阐释,这里不再赘述。

互联生成是教育生态性的要求,强调教育各结构、板块、元素的相互联系,交互协作,融通汇流。以一种系统性、联系性、多元性、开放性、生成性思维来看待教育实施。以整体性视角、联系性思维、生成性实践来贯穿教育始终。这是教育规律的本质要求,也是新进文化服务教育、支持教育的体现。具体来说,互联生成包括以下几方面的内涵:一是纵横联系的教育视角。纵向是时间联系,横向是区域联系。教育需要依托过去,着眼现在,也要展望未来。需要立足当在场域,更应看到其他场域。二是整体联动的教育结构。在内部,要做到目标、课程、环境、手段、教学、评价等一体化联动,整体性布局。在外部,要注重内部与外部的交流、合作、互进、沟通。如教育需要社会环境的支持,同时教育又支持社会,服务生活。教育内部实践需要与外部交流融汇。实践与理论也需要相互支持、交融、互进。三是多样共存的教育形式。家庭教育、社会教育、学校教育,制度教育、非制度化教育,实体教育、网络教育要做到分工合作,相互协作,共同服务学生人生成长。但要注意彼此尽量分工布局,避免重复以致资源浪费。四是综合精整的教育内容。为了实现人生优化,需基于系统性设计,对当下现有文化进行精优选择,整合优化,对未来预见文化进行纳入。依托根基人力培养进行系统性构建,打通学科壁垒,走向更利于学生发展的综合性课程上去。五是多元主体互学共生。基于生态性思维,根基人力培养对应分析,成长主体间的联系随着新进科技发展,特别是信息技术的发展越发明显。主体间自学、互学、群学相互交织成为可能。随着未来职业生活的细化,教育主体与教育资源将下移与分散,人人课程将成为学科课程的重要补充。六是匹配优组的教学程式。针对不同课型,基于不同人力培养要求,基于特定情境环境,构建教学模式体系成为一种必然要求。

互惠生长是教育评价的价值追求。教育最终的结果应是让主体更好地发展,成为更优秀的自己。互生教育不仅关照学生,也关照教育结构中的任何主体。从人的层面上关照学生、教师、家长、他者的共同成长与发展。从组织层面上,关注各组织、各机构、各单位的共同发展。从教育内部结构看,关注各结构,包括课程、教学、评价,也包括理论与实践的共同发展。互惠本质上就是互生,彼此生长,交互共进。

可见,互生教育相比其他教育理论最明显的特点在于它以一种生态性的思维方式、全景性的观察视角将教育内部结构和外境平台有机有序地联系起来,探视与实施培养人的活动,诉求合作、协作、联动与融通,诉求匹配适切。

3 互生教育理论的结构

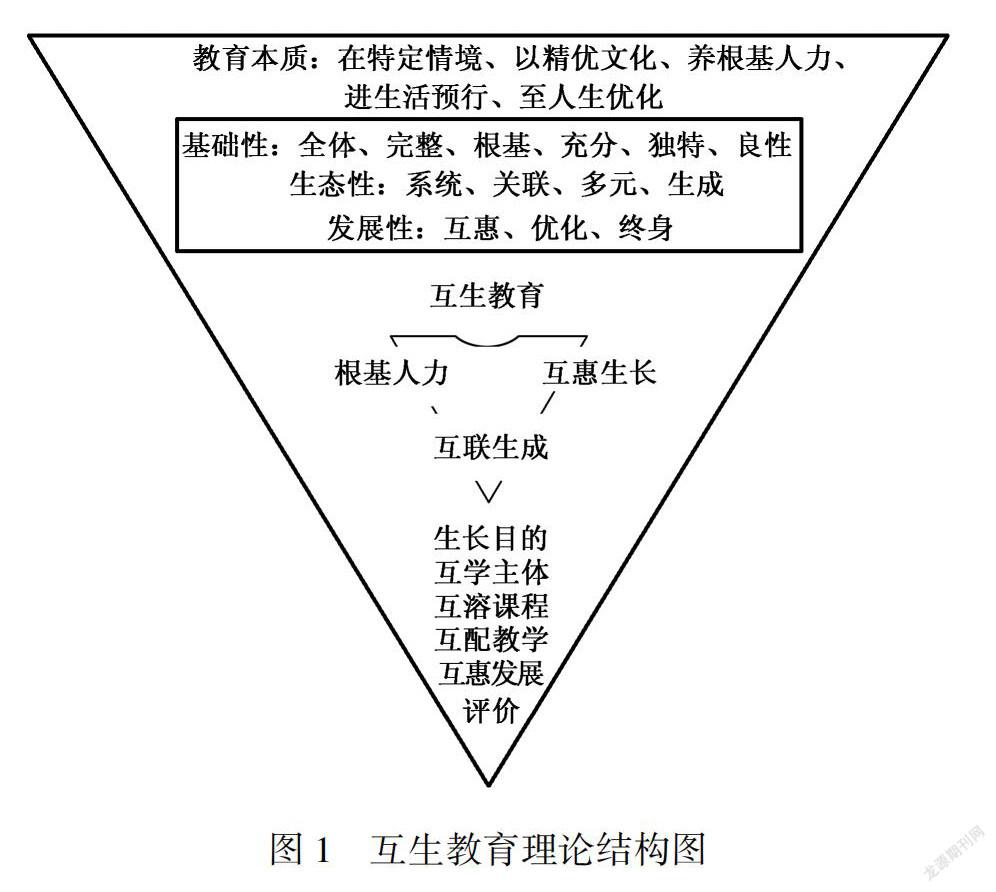

互生教育要求教育不仅关注实体、学校、正规与制度教育,也应关注他者场域的教育活动。限于篇幅,本研究以学校教育为例,具体阐释互生教育的结构。互生教育结构图如图1所示。

3.1 生长目的

互生教育本身以学生的更好生长为目的。注重培养学生的根基人力,且将培养置于现有文化精优与未来预见情境中进行;很好地将现实与未来,规划与生成有机地统一起来。

鉴于此,根基人力表现对自我、自然、社会与精神的系列价值,认识,改造与审美活动的综合力量。这四大根基人力是核心素養的内核与根基,可以细化为价值层面的仁爱、志向、自信、勇敢、担当、道德、勤劳、毅力、平和等内容;认识层面的思想、方法、习惯、能力、知识等内容;改造层面的健康、合作、实践、创新等内容;审美层面的豁达、审美等内容。集中表现为远志仁爱、行健乐学、实践创新与富美优雅四大外化素养[10]。

3.2 互学主体

互学主体包括3个层次的主体互动:一是人层面的独学、合作学习、群体学习交织互生;二是学校、家庭、社会协同一体;三是组织间的合作交流。互学主体的提出主要基于以下几方面的思考:首先,合作交流能力本身就是根基人力的重要内容。其次,教育是一种文化内化与外化过程,文化的内外化过程重要机制便是继承创新。继承的重要机制包括交流对话与独学研究的结合。再次,新进科技发展为互学提供了便利条件。互生教育强调互联生成,在彼此联系、交互沟通中互学共生是文化的必然选择。

3.3 互融课程

在课程的选择与设计上,从根基人力的结构出发,本着对应匹配、人生优化的原则;从现有文化精优与未来文化预见结合路径出发进行系统化、精优性、整合性、综合性构建。

探析价值、认识、改造与审美四大人力,结合人成长本质结构探析。人的成长就是主体在特定的环境下,进行身体与心灵的系列优化过程,并进化文化内化与外化的生命过程。身体与心灵优化过程离不开对身体、心理的自塑与养育。文化内化与文化外化(文化创新、生活实践、文化复述等)也离不开对万事万物规律的认知,离不开主体的创造性实践。作为社会化的人还离不开社会认知与社会关系的发展。文化进化过程还包括主体的审美改造过程,也离不开审美实践。结合价值、认识、改造与审美四大根基人力发现,“身体、心理、认知、社会、实践、审美”是根基人力培育必不可少的六大内容。这六大内容成了互融课程体系的六大基本模块与门类。

互融课程即将分科课程按相近的育人价值定位融合为大体系、大板块、大门类的大课程,它是融合性的课程,同时又会基于各学科最新发展的成果以及社会发展对人才素养的需求变化及时調整内容与结构,做到与学科发展、社会发展的同频共振,互相渗透,互生共长,所以,它也是互生性的课程。互融课程适切社会对全才、潜才、新才的培养需求,有利于学校课程门类的体系化、资源有机整合的实现;尊重人生长的生成性、发展性与个性化规律,更好助力根基人力的系统培养;切合生活综合性特点,很好地衔接未来幸福生活的整体性结构;有利于师生自身课程开发力的提升;最大限度地消解了纷繁复杂的课程导致的内容重复,有机而系统地整合了国家、社会、校本与生本课程,做到精简精优,减负提质[11]。

3.4 互配教学

教育有法,教无定法。互生教育核心理念之一的互联生成理念,强调教育与教学内部各结构的关联与匹配,即要努力实现目标、课程、环境、教学、活动、评价、研究等结构的生态性,一体化,融合性构建与实施。在教学方面,做到教学内容、课型、方式、程式、模式的最优匹配。

教学本质上是文化内化与外化、学生生命主体优化的过程。这个过程指向根基人力,诉求现实精优与未来预见,实现人力培养与未来社会生活情境的统一。由此,教学的过程不应拘泥于单一形式方式、程式步骤,而应该是多样化与体系性的一个程式系统。

教学场域本质上是一个浓缩的生活场域,是融文化构建、社会适应、生活预行、生命生长的综合性文化过程。一方面可以从根基人力的构建方式、未来社会生活存在方式上去寻找匹配性的教学方式;另一方面,基于综合性文化视角的教学分析,也让文化学科发展、自然事物存在、社会环境构造、生活活动方式与生命生长机制成为人们对教学方式选择的重要参考视角。这些方式也是教育实施的复演原型、创新原型、本质原型。

若列一个清单,几大方式汇总就是生活文化百态。如师生互动、演讲、主持、小品、相声、情景剧、音乐剧、各种游戏、电影电视、纪录片等。然而,教育活动的方式设计并非原本照用,而是需要设计者根据具体的情景、内容、对象适切性设计,做到方式优化。

综上,基于这些教育方式,针对特定内容与价值诉求,互配教学旨在构建起生态性教育活动模式体系。

3.5 互惠发展评价

教育没有评价,就好比人类没有镜子,不知道自己长相如何。评价的本质是文化发展反馈活动,反馈不是为了定性,而是为了更好地发展。发展就必然牵涉教育伦理,所以评价要考虑几个基本问题,要不要评,是否评得出来,怎么评,评后怎么做。这就需要厘清评价的核心理念、操作体系、实施步骤、元评总结。

发展性评价范式是互生教育评价的应然选择。发展性评价强调评价的互惠生长价值,强调评价的预见价值,(评价应看到人发展的无限可能;评价在于为人发展提供一个建议、导向,而非判定),强调要关注评价的教育伦理(如一些关于天资或素质的直接量性反馈可能让学生自我认同感、效能感降低,缺乏自信。评价应看到人是不断成长的,应关注增值性评价),强调基于互动生成机制的操作简化,强调常态评价习惯的形成。

以上理念诉求充分释放评价的导向、反馈、改进、激励、自省与预见等价值,让评价为学生更好的成长助力,而非束缚与限制(如太多评价与反馈活动,可能干扰了学生的自然成长,要考虑一些量性结果适时适切反馈,要考虑结果的合理利用)。评价还应规约好自身的育人定位,不能让评价成为教育的主旋律,课程与教学才是育人的核心。评价活动应削弱分科评价关注单一育人目标的弊端,走向跨学科整体评价道路上来。评价活动要不断追问需不需要评的问题,评价项目尽量精简。评价活动应厘清评价目标、项目、工具、实施与反馈几大核心结构,着力实现评价目标与评价方式方法的最优匹配。最后评价应成为一种主体自觉的自然行为。可见,评价的价值本质上是助力人更好的成长,而非其他。

参考文献

[1]新华社.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].(2021-03-15)[2021-04-01]http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/2021/2021_zt01/yw/202103/t20210315_519738.html.

[2]李方红.从核心素养到生长人力:基础教育的育人目标与实践遵循——基于和人教育理论视域的思考[J].教育观察,2021,10(19):21-25.

[3]高清海.马克思主义哲学基础[M].北京:北京师范大学出版社,2012:50.

[4]李方红,董顺,王朕照.核心素养视野下的学生评价:互生发展评价的内涵、设计与实施[J].教育测量与评价,2018,4(7):26-32.

[5]孟建伟.教育与文化——关于文化教育的哲学思考[J].教育研究,2013(3):4-11+19.

[6]焦后海,韩露,柴然.乡村振兴战略下的农村教育资源配置思考[J].教育导刊,2018(5):24-30.

[7]夏征农,陈至立.辞海[M].上海:上海辞书出版社,2010.

[8]杜晓波.论教育的本质及其文化性格[J].当代教育论坛,2006(13):29-30.

[9]陈庆.从柏拉图“美诺之问”看教育哲学与教育学的基本问题——反思中国教育学研究之正途[J].教育学术月刊,2017(1):3-15.

[10]李方红,董顺.“人力树”学校课程体系的构建[J].现代中小学教育,2017(6):20-25.

[11]李方红.“互生课程”的提出、结构与实践[J].教育导刊,2017(6):54-58.

On theory of reciprocal education

LI Fang-hong

(Bashu Primary School,Chongqing400013,China)

Abstract The essence of education is the process of refining culture,cultivating basic manpower,advancing life in advance and optimizing life in a specific situation.Based on the value pursuit of future and better growth.The cultivation of basic human resources should be rooted in the future social life culture of the combination of existing cultural excellence and future cultural foresight,and strive to achieve the optimal matching of objectives,environment,content and education and teaching methods.Foundation,ecology and development have become the natural choice of education,and the theory of reciprocal education came into being.Basic manpower,interconnected generation and mutually beneficial growth are its core ideas,and its main structure is growth purpose,mutual learning subject,mutual integration curriculum,mutual teaching and development evaluation.

Keywords mutual education theory;basic human resources;life optimization

[責任编辑 孙 菊]