汉画像砖、画像石艺术的历史寻迹与研究理路

2021-09-13夏燕靖

夏燕靖

摘 要:汉画像砖、画像石是一个历史时代政治、经济、文化,乃至民间艺术的综合写照。这一艺术样式的出现绝非偶然,既不是某一区域或某些民间工匠的奇思妙想,也不是某一区域艺术形式的特有表征,而是具有广泛性、适应性、表现性和审美性的多种体现。因而,对其研究不可能只局限于某一区域或是某一砖石画作本身就事论事,需要有开放的历史眼光,再加上考古实证、文献辅证及历史社会学和艺术人类学等形成的综合探究。事实证明,有关汉画像砖、画像石艺术研究,从金石学到考古学,再到民间艺术领域的拓展研究,尤其是伴随着近现代考古发掘与实证研究的推进,对于汉画像砖、画像石从民间艺术视角进行认识和探究越来越被重视:一方面对于从事画像砖、画像石生产的工匠群体认知度有所提升,使其研究从样本分析逐步推至综合多元;另一方面针对其呈现的汉风民俗价值的挖掘,又有了更深层次更加多样多元化的揭示。此外,根据汉画像砖、画像石表现的内容与形式,从中析出的艺术生产的历史形态及规律又有新证。特别是结合民间艺术的综合探究视角,对汉画像砖、画像石的推进研究,从金石学到民间艺术,从考古求证到民间艺术特色的再认识,从题材表现到审美形式的融合生成等,可谓又有更加全面的剖析与解读。

关键词:汉代;画像砖;画像石;金石学;考古学;民间艺术

中图分类号:J18

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)04-0051-15

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.04.010

研究汉代图像艺术,很难脱离汉代建筑壁面、棺椁表面,以及画像砖、画像石构成的图像特征,尤其是画像砖、画像石作为融绘画与雕刻相结合的一种墓葬艺术表现形式,无论是在造型构思、雕刻技艺,还是审美追求上都表现出极高的价值。甚而可言,在中国美术史上,汉画像砖、画像石的艺术成就绝不亚于敦煌壁画等石窟艺术,若再综合其造型艺术观念,还会发现这些砖石画像更是印证了汉代那丰富且具独特色的社会生活与时代气息。因而,汉画像砖、画像石在多方面考察价值的集合下,被古今中外多方学者所关注,诞生了不计其数的史料、史论研究文献的记载,这些记载又随着汉画像砖、画像石的不断被发现,而逐渐形成研究对象的大宗,注定其在我国艺术史及艺术史学研究上必然留下浓墨重彩的一页。

事实证明,有关汉画像砖、画像石艺术研究,从金石学到考古学,再到民间艺术领域的拓展研究,尤其是伴随着近现代考古发掘与实证研究的推进,对于汉画像砖、画像石从民间艺术视角进行认识和探究越来越被重视:一方面对于从事画像砖、画像石生产的工匠群体认知度有所提升,使其研究从样本分析逐步推至综合多元;另一方面针对其呈现的汉风民俗价值的挖掘,又有了更深层次更加多样多元化的揭示。此外,根据汉画像砖、画像石表现的内容与形式,从中析出的艺术生产的历史形态及规律又有新证。特别是结合民间艺术的综合探究视角,对汉画像砖、画像石的推进研究,从金石学到民间艺术,从考古求证到民间艺术特色的再认识,从题材表现到审美形式的融合生成等,可谓又有更加全面的剖析与解读。

一、从金石学到民间艺术研究路径的拓展

提及对汉画像砖、画像石的研究,过往普遍认为:这属于自宋代兴起的以研究古物器上文字铭刻及拓片为主要对象的金石学研究范畴。因而“画像”这个概念在宋代众多金石学文献典籍中多有提及,如宋人赵明诚的《金石录》,在卷二的第二百三十九至第二百四十三条上,有明确圈点“画像”名目,并对汉武氏石室的画像进行了著录。

參见赵明诚著,刘晓东、崔燕南点校《金石录》,齐鲁书社2009年版,第10页。在此书卷二的第二百三十九至二百四十三条出现“汉武氏室画像一”至“汉武氏室画像五”的词语条目著录,这是该书中第一次明确出现“画像”二字,并于卷十九记录了武梁祠的画像及题榜,可惜图像已佚。

此外,还有宋人洪适的《隶释》《隶续》南宋洪适的《隶释》《隶续》作为金石学著作,其对于画像石的著录及研究开发做出了极为重要的贡献,与先前研究视野有所不同的是,他将收集到的画像石资料进行细分,列为两部分记述,即第一部分是铭文,收录于《隶释》一书中;第二部分是画像,收录于《隶续》一书中,且不仅收录了画像石的拓片,还对画像内容进行仔细分析和研判。此书采用的研究方式具有史证结合,特别是对拓片著录的事实保存,为后世学者深入研究汉画像艺术提供了学术资源及考察支撑,具有重要的学术价值。,以及宋人编著的《宝刻类编》《宝刻类编》是宋人编著的金石目录书籍,不着撰人名氏。然而,根据书中提及到的宣和、靖康年号推断,著者应为南宋人氏。该书资料搜集丰富、叙述详明,时间跨度较大,始于周、秦,迄于五季(即指后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代为五季)。该书较之郑樵《金石略》、王象之《舆地碑记目》收录碑目,要多出数倍,亦可补欧阳修、赵明诚两家之遗漏,是宋代金石著录中极具参考价值的文献典籍。等,在提及汉代石刻碑碣时屡次出现“画像”一词,而在宋代以后的明清学人也照此沿用下来,直至今天的考古学界、美术学界仍普遍沿用“画像砖”“画像石”这一概念用语。

就史载而言,北宋朝廷注重文治,实现了文化繁荣,而文化繁荣的标志之一,便是法帖盛行,同时带动了金石学的兴起,为之宋人搜集铜器与拓片渐成一种风尚。于是,《考古图》《博古图》《金石录》等流传至今,成为后世研究古物的重要资料。因此,书法研究较之前代注入了更多的个人情思,而成为一种真正意义上的“表现艺术”,尚意书风的巨大影响,至今仍为世人所重视。考史所见,至此一大批文人士大夫对于法帖的摹刻与研究热情高涨,而作为承载书法艺术的重要载体之一,汉画像砖、画像石便被文人墨客看重。诸如,宋代米芾、赵明诚等人

赵明城撰《金石录》能得以刊行并流传至今,其妻李清照功绩不可没。《金石录》共三十卷,先由赵明诚撰写大部分,其余部分则由李清照完成。《金石录》一书,著录其所见从上古三代至隋唐五代以来,钟鼎彝器的铭文款识和碑铭墓志等石刻文字,是中国最早的金石目录和研究专著之一。

开始在其论著中专门记述针对汉画像石中的文字研究。例如,米芾曾在《画史·唐画》中首次记载了汉代画像石的题榜,云:“济州破朱浮墓有石壁,上刻车服人物平生随品所乘,曰:‘府君作令时。……又曰:‘作京兆尹时,……葢下坐仪卫多有曰:‘鲜明队。”米芾作为著名的书画家,对于汉代画像砖石的关注,既有图像画面的描述,又有榜题内容的记载。又如,北宋末年金石学家赵明诚,对于汉画像石刻中的榜题关注尤为倾注,在《金石录》一书中首次记录了山东嘉祥武氏祠画像砖,曰:“右《汉武氏石室画像》五卷。武氏有数墓,在今济州任城。墓前有石室,四壁刻古圣贤画像,小字八分书,题记姓名,往往为赞于其上,文词古雅,字画遒劲可喜,故尽录之以资博览。”可见,赵明诚对于汉画像砖中文字类型、书法风格及特点的评价极不一般。而南宋洪适《隶释》《隶续》,则在更加广泛收集各地汉画像砖画像石的基础上,针对砖石上的图像进行描摹读取其意。比如《隶续》卷五中,对包括“樊敏碑”“柳敏碑”“益州太守碑”在内的几十余座汉代碑刻画像所进行的细致描绘,结合榜题节录释解,则是洪适对于汉画像艺术在图像与文字并举研究上取得的成就。

进入元明,由于金石学的逐渐衰落,致使对汉代画像石及榜题的关注度也大为减弱。不过,其研究还是有持续,如有专题综述所称:此时期“仅关天相在一篇文章中提到:‘我见过元代吾丘衍题跋的四本汉代画像榜题、食堂题记的册页,其中有武氏祠堂画像榜题五十余签、鱼台永元食堂画像题记、文叔阳画像题记、平邑南武阳皇圣卿阙画像题记、功曹阙画像题记以及其他地方的画像榜题,多达二百余种。”[1]这说明从金石学发展来看,元明对于汉画像砖石的研究有所转向,从专注于文字转移到文字与图像并举考究,以致再到描述画像内容并结合文字阐释进行推断。在此过程中,为我们留下了许多有关汉画像砖、画像石考据的文献记录,从著录、摹写再到内容评述,可以说金石学对其研究起到了重要的奠基作用,为后世研究留存了大量珍贵的图文资料。

清代以降,古器物学兴起而盛,一改元明金石学的颓势,加之许多久负盛名的汉画像砖、画像石被重新发现或是解读,引起了时人对于汉画像研究的又一波热潮。以此为开端,一大批经学鉴赏家,如阮元、黄易、翁方纲等加入,促使金石碑版研究渐兴,彼时亦开始了对更大意义的汉画研究。晚清及民国的文人,如叶昌炽、张伯英、鲁迅、郑午昌、潘天寿诸家,亦是执着者,他们广泛搜集画像砖石资料,从而形成汉画研究之滥觞。比如,鲁迅对汉画像研究是从1913年接触到十枚山东武梁祠画像砖拓片开始的,他在日记中记到:“胡孟乐贻山东画像石刻拓本十枚”[2]78。当鲁迅见识这十枚画像石拓片后,便展开了三个方面的研究工作,有研究者归纳认为:“一个方面是通过种种途径不遗余力地搜罗各地所发现的汉画像;一个方面是根据已经搜罗到的汉画像拓片编制《汉画像目录》《嘉祥杂画样》等;一个方面是绘制已发现汉画像地区的分布地图,尤其是山东嘉祥地区所发现汉画像的地图。该分布地图,虽然一直未能面世,但有学者从鲁迅的遗物中发现了这幅地图,并写道:‘笔者曾见鲁迅所绘汉画像石分布地图数字图片,其绘工之精细,地名注释之详尽,叹为观止。”[3]这说明鲁迅对汉画像研究的态度十分诚恳,并由此公推汉代画像艺术的成就。另一则文献还可佐证,鲁迅在1935年9月9日至李桦的书信中写道:“我以为明木刻大有发扬,但大抵趋于超世的,否则极有纤巧之感。唯汉人石刻,气魄深沉雄大。”“遥想汉人多少闳放,新来的动植物,即毫不拘忌,来充装饰的花纹。唐人也还不算弱,例如汉人的墓前石兽,多是羊、虎、天禄、辟邪,而长安的昭陵上,却刻着带箭的骏马,还有一匹鸵鸟,则办法简直前无古人。”[2]539史载,鲁迅直到生命的最后时刻,对收集到的几千张汉画像拓片进行了比对编辑,据其回忆:“我陆续曾收得汉石画像一箧,初拟全印,不问完或残,使其如图目,分类为:一,摩厓;二,阙、门;三,石室、堂;四,残杂(此类最多)。”[4]582这项关于汉画像的分类标准,既不是根据画面所表现的内容、所呈现的艺术风貌进行的分类,亦不是根据汉画像所在地点进行的划分,而是根据汉画像所依附的物质载体来分类,有着实证考据的特殊性,对后世研究汉画像砖、画像石的多样视角形成至关重要的启迪。

转至当代,伴随着考古学的发展,学界对于汉画像砖、画像石的研究又有推进。如1956年时任文化部文物局局长的郑振铎赴徐州彭城王墓考察,据张自军等人回忆,他对于汉画像砖石研究的关注尤为突显,并生“汉画像石室则极佳,徘徊不忍去”之感,且在日记中详细罗列6处汉画像石遗址,以供之后保护研究之用。[5]从文献检索来看,郑振铎对于汉画艺术的成就所给予的评价是实事求是的,他认为:“汉代艺术是精致的,但没有琐碎之感;是浑厚的,但没有板涩之处;是生动活泼的,但没有浮躁之失;是写实的,但同时也结合了伟大的传统的幻想。”[6]转眼到新世纪之交,我国考古学界对汉画像砖、画像石的研究又取得了瞩目的成绩,出版许多大型画册和学术著述,如《中国古代石刻画选集》《汉画选》《中国美术全集·绘画编·画像石画像砖》《画像石鉴赏》等,并在专业学术期刊,如《考古》《文物》上发表众多关于汉画像研究的成果,极大地推动了汉画像砖、画像石研究向学术深度领域进发。

例如,2009年春,民艺学家张道一出版《画像石鉴赏》一书,对汉画像砖、画像石的研究提出了新视角,即主张从文人士大夫的金石学探究角度,转移到民间艺术的范畴重新认识其历史价值和艺术价值。有述评文章认为:张道一确认的“中国美术的传统有两个系统,一个是统治者的、贵族的;另一个是庶民的、奴隶的。到唐代开始,随着宗教的兴起和发展,美术逐渐分成了四条线来发展,即宫廷美术、文人美术、宗教美术、民间美术”。进而阐述张道一不止一次在自己的文章中或是访谈话中提到对山东嘉祥武梁祠画像石的意义认识,认为人们赞叹它的艺术,却很少提到它的作者卫改,这是很不公平的。他始终强调:“汉画像石艺术是产生于民间,因此属于平民的艺术形式。”[7]这阐明了针对汉画像砖、画像石研究视角的转变意义,以民间工匠的艺术特质来考察汉画像砖石装饰于墓室、墓祠,墓阙、石棺、摩崖等建筑物上的艺术表现,尤其是以石为材、以刀代笔,并勾以线稿进行创作的特殊形式的艺术,是两汉时期社会最为盛行的一种“民艺”,这在中国美术史上具有承前启后,继往开来的作用。特别是汉画像砖、画像石的艺术形式对后世研究汉代艺术有着重要的启示作用。诸如,画像砖、画像石是刻画在墓室石壁或模印在砖面上,介于绘画与浅浮雕之间的一种特殊形态的艺术,是漢代遗留下来的重要的艺术作品,在美术史上又统称为“汉画”。画像砖、画像石所表现的题材内容丰富,极为广泛,且画面生动而具体,是反映汉代社会风貌、风俗及生活状况的艺术写照,而这些都是民间工匠特有的工巧显现,其中既有程式化的图像摹写,又有个性化的雕刻技艺,亦可称为是我国古代手工艺史上的典范作品。

又如,旅美艺术史家,芝加哥大学东亚艺术中心主任巫鸿在《早期中国美术通论》一书里也特别强调:“我们必须意识到,早期中国艺术和之后的中国艺术有着一些本质的不同。首先,这个时期的艺术家是‘无名的,在大多数情况下我们完全不知道他们的名字和生平,与其称他们为艺术家,不如称他们为工匠。而他们的艺术作品也大多是合作完成的,而非个人独立创造的结果。或许更重要的是,在这个时期,艺术与宗教、政治及日常生活无法分割。”[8]9-10这更进一步论证了作为艺术品的汉画像砖、画像石的研究,不应脱离“原境”,而研究的目的还是希望回到“原境”中考察。巫鸿由此阐明“一块画像石曾是墓葬中的构件,对其具体环境的重构将引领我们探究艺术品的社会和宗教意义。”[8]15依此,以西方视角来审视汉画像砖、画像石研究又形成当代研究的一条新路径,巫鸿对山东济宁嘉祥县武梁祠汉画像石所作的研究值得关注。武梁祠是东汉晚期一座著名的家族祠堂,其内部装饰了大量完整精美的画像石,是我国目前保存最为完整且具代表性的一處画像石遗存。自宋代受到赵明诚、欧阳修等金石家的重视以来,历经清代乾嘉年间黄易的新发现以及随后搜寻石刻的热潮,参见:巫鸿.武梁祠《中国古代画像艺术的思想性》,上海三联书店,2006年第53页。又引:薛龙春《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》(生活·读书·新知三联书店2019年版“引言”部分)其阐述言明,武梁祠的发现与重建,是黄易对乾嘉金石学的最大贡献。特别对于拓片的追逐,说明金石已不再是少数古物鉴赏家的专利,文人间普遍流行赏玩拓片,并将其之视为文化身份的某种象征。在这样的环境中,任何新面世的金石遗文——尤其是突然出土的古物,自然会耸动为一时的新闻。黄易正是乾嘉金石时尚中屡屡制造轰动效应的人物。有关武梁祠画像石的研究热度在现当代史学研究领域中一直不减。

其实,回溯历史,早在19世纪初叶关涉汉画像研究就有西方学者介入。如巫鸿撰写的《国外百年汉画像研究之回顾》一文记载:1881年柏林东方协会展出的斯蒂芬·布舍( Stephenw·Bushell)从中国带去的一套汉画像拓片,五年后米勒(D·Mills)又收集了另一套拓片赠予大英博物馆。[9]这说明西方世界对汉画像的研究,是伴随着西方汉学的兴起而引发关注的,在此背景推动下,西方考古学与史学研究者纷纷前往实地调查研究。在此时期,如法国学者沙畹于1891年访问了武氏祠、孝堂山等遗址地,并于1893年出版《中国两汉石刻》,第一次将搜集的整套汉代画像砖、画像石图像和文字资料介绍到西方。荣新江:《沙畹著作的接受与期待——〈国际汉学家文集系列·沙畹卷〉代序》,《国际汉学》第19辑(2010年1月);《国际汉学家文集系列·沙畹卷》,中华书局2014年出版。此外,沙畹著《华北考古记》(全四册),也由中国画报出版社于2020年5月出版。就史料价值来说,沙畹的这部著作代表了西方近代学界对汉画研究的主流思潮,亦称“综合著录式研究”。这种研究方法,较为突出地体现了西方现代科学主义思潮的核心,即注重科学理性主义在研究领域的贯彻,逐渐发展出以实证主义、经验批判主义、逻辑经验主义和实用主义等为主的研究方法。在针对汉画研究上,主张从历史规律论(大写历史观)转到了历史认识论(小写历史观)上来,即从思辨的历史哲学,转向分析的历史哲学。其突出表现就在于,强调在史学研究中尽量排除主观见识,要求史家治史在追求真实性以外,还要考量历史语境的背景,从而以跨门类或跨学科融合研究的方式引出思考、判断和预测。在这一点上,如前述巫鸿的研究可谓是在继承中西研究两类路数基础上,针对武梁祠研究形成新的拓展,回应了从以往武梁祠研究中生发出来的一系列研究真命题,带动了以考古学、历史学、社会学、艺术学和图像学的交叉融合探究。在这方面巫鸿针对武氏家族墓地的遗存进行清点和著录,表明这些遗存对于研究汉图像艺术是极为重要的佐证史料。由之,又针对过往研究中存在的问题进行剖析,如发现断代错位、祠堂归属以及编目不清等问题。在此基础上,巫鸿提出需要重新厘定汉画像石的基本性质。如祥瑞图像涉及的范围,巫鸿认为祥瑞是汉代人反映“上天垂象”的某种自然现象,依此解释认为:“汉代的政治体制和道德原则都建立在天命观的基础之上,一个皇帝若受了天命,他就成为至高无上、普天之下臣民的君父。由此,皇帝可以对臣下发号施令,父亲可以对子女发号施令,男人可以对女人发号施令,推而广之直到整个社会结构的细部。因此这个社会结构中的各种关系构成一个一环扣一环的链条,而上天与皇帝的关系是这个链条中的第一个环节。这个环节既最关键也最难于证明,由此便可理解‘祥瑞之重要。由于人们相信上天通过祥瑞与地上的人交通,祥瑞的出现就构成了这一环节。正如汉代官方理论家董仲舒所说:‘帝王之将兴也,其美祥亦先见。因此称祥瑞为‘受命之符是也。”[10]再有,针对错录铭文等问题,通过重新检验发掘记录,依过往著录及复原设计等材料来重新为武梁祠和原本所处环境进行厘定,为武氏家族墓地提供更加完善而准确的考据资料。

综上所见,汉画像砖、画像石是一个历史时代政治、经济、文化,乃至民间艺术的综合写照。这一艺术样式的出现绝非偶然,既不是某一区域或某些民间工匠的奇思妙想,也不是某一区域艺术形式的特有表征,而是具有广泛性、适应性、表现性和审美性的多种体现。因而,对其研究不可能只局限于某一区域或是某一砖石画作本身就事论事,需要有开放的历史眼光,再加上考古实证、文献辅证及历史社会学和艺术人类学等形成的综合探究。具体而言,汉画像砖、画像石经过两汉四百多年的文化与艺术浸润而获得如此厚重的面貌,且在东汉晚期如同书法艺术一样出现一次次热潮,其流传区域绵延于黄河与长江流域几百万平方公里。根据文献检索分析,汉代画像砖、画像石应萌发于西汉昭、宣时期,山东沂水鲍宅山凤凰刻石和河南南阳赵寨砖瓦场画像石墓的楼阁、门阙图像都雕造于昭、宣时期,是目前所发现的最早作品。至于刻制方法应属于凹面阴线刻,题材较为单调。新莽时期,画像石在数量上和艺术成就上都有所发展,至今被列为其代表性作品:有新莽天凤三年(公元16年)山东汶上县路公食堂画像石,画面为阴线刻成的车马出行图。此外,还有河南南阳东南唐河县汉郁平大尹冯君孺画像石墓,这是新莽天凤五年(公元18年)所造,墓内雕刻着30余幅画像,题材丰富,雕刻技法主要是减地浅浮雕,阴线刻仅有一石。此墓画像石布局疏朗,主题突出,形象质朴,这是新莽年画像石墓的最佳遗例。东汉时期画像石艺术呈现蓬勃发展之势,以山东、四川、河南、江苏和陕西等地较为集中。如山东嘉祥武氏石室、肥城孝堂山郭氏祠、济宁两城山及滕县、济南、福山、安丘、沂水、泰安、费县、沂南等处。其中武氏祠、孝堂山及沂南画像石为最,江苏则以徐州为中心。[11]汉画像砖、画像石出现的历史条件,可以归纳为两方面:一方面有着中原地区经济文化发达条件作支撑;另一方面也是更加重要的条件是有山石原材料的开采供应。同样,在巴蜀地区出土的汉画像砖画像石,是与蜀地崇山峻岭可采石来源有关,这也是支撑汉画像石在蜀地发展的条件。更为重要的是,汉画像砖、画像石的艺术构思与呈现样式,反映出古时能工巧匠的集体智慧,赋予普遍意义上的民间工匠自觉或不自觉的审美追求,使之在中国美术史(艺术史)上成为主流艺术。

二、近现代跨学科考察及转向民间艺术视角的认识

如上所述,汉画像砖、画像石研究在近代形成热潮,与20世纪初到20世纪下半叶的考古新发掘有着密切的关联,而这一时期恰好又是汉画像砖、画像石研究文献的重要积累期。在这百年时间里,针对新出土或新发现的汉画像砖、画像石的研究,又得益于近现代考古学、文献学和新史学在国内的兴起与传播,形成许多跨门类与跨学科的融合研究,这给予汉画像砖、画像石研究活动莫大的支持。

举例来说,早在1907年前后,法国考古学家沙畹沙畹(Edouard Chavanne,1865—1918)法国人,出生于里昂一个新教徒家庭,毕业于巴黎高等师范学校,所学专业是哲学。他的第一本论著是与日耳曼学家夏尔·安德勒(Charles Andler)合作撰写的《康德自然科学的形而上学第一本源》。沙畹曾在法国东方语言学院学习汉语,这使他后来同汉学结下了不解之缘。1889年,24岁的沙畹以法国驻华使团译员身份前往北京。来华后,在一位中国学者,当时清朝驻法使馆参赞唐夏礼的帮助下着手翻译《史记》。一年后译完《封禅书》一卷,并在《北京东方学会杂志》上发表。1907年沙畹第二次来到中国,对中国北方——河北、山东、河南、陕西、山西,尤其是在龙门和云岗石窟等地进行考古考察,这次考察涉及对汉画像砖、画像石的搜集和整理,并将重要文物文献带回法国(参见:蒋向艳《法国汉学家沙畹》,《国际汉学》2005年第1期)。和日本古建筑学家关野贞、常盘大定关野贞(1868—1935)日本著名建筑史专家、东京帝国大学教授。毕生致力于古文化遗产的研究与保存,曾在中国做过长达5次的文物遗址地调查,提出古建筑的保护和自身发展的重要性建言。常盘大定,(1870—1945)日本宫城县人,研究中国佛教之学者,日本古建筑学家。分别调查了山东、河南等地的汉代石祠堂、石墓阙及其画像砖刻,并陆续出版了实地考察的有关图录。

沙畹先后两次来到中国,当时足迹遍布河北、山东、河南、陕西、山西。第一次逗留中国期间,他搜集了一系列出自山东武氏祠和孝堂山石室的碑文,撰写了《中国两汉时代的石刻》(1898),通过“饰有图像的纪念碑和文学作品的比照相互加以阐释”。十多年后,他第二次来华考察又搜集了大批壁画,包括在山东境内发现的汉代纪念碑刻和以陕西唐帝陵为代表的非佛教雕刻,以及云岗、龙门石窟的佛教雕刻。为此,专门撰写有两卷本著作《华北考古考察图谱》。沙畹在汉学研究的方法上,最为突出的贡献是将历史学的考证方法引入汉学研究中,这种考证方法源于19世纪西方学界的历史主义和科学主义,注重历史研究的科学考证。并且,他的史学研究还效仿研究地中海文明史学家的做法,增加了考古学和碑铭学研究。[12]这充分体现出跨学科研究对石刻考据及图像分析的作用,诸如,沙畹对汉画像石的图例特点进行的探讨,发现汉画像石所表现的故事与文献记载有着许多相同性,而在同样图像中周围配饰图案的组合则呈现出地区上的差异。

关野贞和常盘大定均为日本古建筑学家,两位学者从1906年开始,历时三十余载先后数十次来华实地勘察、搜集、拍摄的照片、拓片,囊括当时保存尚好的名胜古迹。两人的共同兴趣点都在潜心研读中国古代文献的同时,以自身的学术背景和眼光发现线索,并热衷于通过实地考察进行实证研究,足迹遍及大半个中国,到过山东、山西、河南、河北、江西、安徽、湖南、湖北、江苏、浙江、福建、广东、四川、陕西等地。除了用文字记录考察行程之外,还拍摄了许多不为人知的大量珍贵的中国建筑、寺庙、佛像、碑刻照片。两人合著的《晚清民国时期中国名胜古迹图集》(原书名《中国文化史迹》),堪称是这一时期对中国历史文化研究的一大图鉴。转述资料引自,关野贞、常盘大定合作编纂《晚清民国时期中国名胜古迹图集》(该书为1941年日本法藏社《中国文化史迹》的修订版,中国画报出版社2019年版),北京大学哲学系教授楼宇烈为该套书撰写的解说词。尤其是关野贞的考古研究,运用多种考古方法,结合实物进行比对详考。如针对汉画像砖、画像石的发掘研究十分重视微观细究,从取材范围到收录内容,从构图形式到图像构成,每项实物分析均附加周详解说,可谓在相当长的一段时间无出其右者。从沙畹到关野贞和常盘大定,可以说他们开创了20世纪中国汉画研究的新路径,为20世纪汉画研究奠定了扎实的基础。

之后,法国考古学家色伽兰(V.sega-len)及团队成员,于1914年对四川、汉中等地的文物古迹进行了为期8个月的考察,接触到四川嘉陵江和岷江流域的汉代崖墓、石阙及其画像石、画像砖。在调查中色伽兰采用了考古学的方法对实物进行测量和记录,从而使汉画像石和砖的研究开始走出了古代金石学的狭隘领域,而进入到考古探究的科学领域。如他在《中国西部考古记》一书中记载,发现过多处东汉时期雕刻在墓阙前碑之上的画像。[13]又有资料记述,色伽兰对东汉墓阙前碑画像的描述,写道:“期间马、卒、猎士、裸身之人、半裸之女、各种兽畜互相追击,互相斗戏,生动之尤,虽在墓所,亦然。”[14]这表明跨学科推进考古研究在当时已被重视。

1933年前后,由山东省图书馆馆长王献唐王献唐(1896—1960),著名金石学家,自1929年任山东省立图书馆馆长兼“山东金石保存所”负责人起,直至1960年在任山东省文物管理委员会副主任岗位上去世,大半生的职责所系,多与山东省乃至全国的文博考古工作有关,这在当时国内学者中非常少见。早在20世纪30年代,王献唐先生就对考古学专业人才培养提出建言,1930年参与协调山东滕县曹王墓汉画象考察工作。多方协调,联络南京中央研究院史语所和山东省政府合作组织“山东古迹研究会”,再加上山东大学师生,共同赴滕县安上遗址和曹王墓进行田野考古发掘。[15]依据文献解读,滕县汉画像石的题材包罗万象,在已发掘的墓葬石刻上,其内容主要分为两类:一类是神仙世界、祥禽瑞兽和经史故事;另一类是现实社会生活。反映神仙世界、祥禽瑞兽和经史故事的画像石,多取材于《楚辞》《山海经》及汉代流行的图谶思想。描绘有伏羲、女娲、羲和、常羲、东王公、西王母等。如一对“人首蛇身”画像,男身是伏羲,女身是女娲,他们手捧“圆盘”,敬畏模样油然而生。[16]这“圆盘”后被研究者分析推断应为“日神”和“月神”。这类崇拜图像在汉画像石中经常出现,古时“日”有金乌之称,即传说太阳中有一只三足乌鸦,它的毛被照耀成了金色,如《山海经·大荒东经》有云:“汤谷上有扶木。一日方至,一日方出,皆载于乌。”又如《淮南子·精神訓》云:“日中有踆乌”。可见,此时的发掘与研究已经涉及综合学科,呈现出全方位的研究视角。

与此同期,河南南阳地区的汉画像石发掘出土也引起了史学界和文化界人士的高度关注,随着大量汉代古墓群、遗址的挖掘出土,国内文史界开始注重收集整理汉画资料。据文献记载,仅1930年和1937年间,时任河南省省长秘书、河南省博物馆(今河南省博物院)馆长的关百益,时任河南南阳县教育局长孙文青相继出版了《南阳汉画像集》《南阳汉画像汇存》《南阳汉画访拓记》《南阳草店汉墓画像集》等书。仅孙文青在此期间就搜集南阳汉画像石270余块,为南阳汉画保护研究与设施建设作出了杰出的贡献,致使南阳汉画像石的风貌开始为世人所知。其后,到1940年代撤往四川的中央研究院和中国营造学社的部分学者,分别调查了四川彭山、乐山和重庆附近的汉代画像石阙及崖墓画像。[17]

如1934年5月美国学者费慰梅与同道一起调查了嘉祥武氏祠,随后又调查了山东金乡县的东汉“朱鲔石室”。东汉晚期武氏家族墓地留存有3座地面石结构祠堂,位于山东省嘉祥县武宅山村西北。习惯上分别称之为“武梁祠”、武氏“前石室”和武氏“左石室”。原祠宋以后倾圮,祠石现与武氏阙一起保存在原地,是我国现存最重要的一批汉代祠堂画像石资料。1936年底费慰梅回到剑桥后,完成了两篇论山东汉代画像石艺术的文章。从此,她的兴趣由绘画转向了考古学和艺术史领域。直至1972年,费慰梅出版了她的论文集《复原历史的探险——汉代壁画与商青铜模具》(Adventures in Retrieval:Han Murals and Shang Bronze Molds, Harvard University Press, 1972),收入了关于汉代石刻和商周青铜器艺术的主要论文。[18]

20世纪50年代初,有着俗文学研究专家和藏书家称号的傅惜华,将自己陈年所收集的大量山东地区汉画像石拓片编辑出版了《汉代画像全集》初编、二编。这部“全集”已不再是过往仅仅为图录集成,而是讲究研究方法的介入。诸如,结合著录图像的题材考证,将汉画像石画像砖作为整体考察对象,揭示其历史、社会和文化特质。[19]至此,过往如法国沙畹、日本关野贞和常盘大定结合了汉代建筑形制和丧葬制度对山东、河南等地的石祠堂、石阙及其画像所作的研究,以及美国的费慰梅等人对武氏祠的复原构想,还有中国学者王献唐协调“山东古迹研究会”同道开展的汉画调研,关百益、孙文青和傅惜华等人的研究成果,均为汉画像砖石的解析增加了多学科、多层次的探索,形成极具价值的学术研究积累。应该说,从20世纪50、60年代起,汉画像石研究进入到第三阶段,即综合研究阶段。早在20世纪50年代末至60年代初,考古学研究已经开始关注画像砖、画像石背后所隐藏的众多关系问题,诸如,注意考古资料所反映的各地区历史与环境不同,乃至不平衡性的特点,形成针对画像砖石研究的考古区系类型和分期断代的多种课题。正是在这样的学术思想影响下,针对汉画像砖、画像石的研究构成多领域、多视角的探讨,诸如,雕刻技法、图像解析、石材测定等,是既相互联系,又有区分的特征考察。尤其是汉画像砖、画像石所呈现出的汉代礼制、社会风俗、宗教信仰,以及汉画像石所属建筑的复原等专项研究,也在此基础上相继展开,可以说汉画像石研究出现了跨学科与跨门类研究的新局面。

自然,汉画像石、画像砖研究出现视角转变,即转为民间艺术视角的认识,要感谢两位重要人物的揭示与推动:一是鲁迅对历代金石拓片的收藏;二是滕固的研究活动。鲁迅收藏的汉画像拓片在20世纪30年代就达600多幅,为此,鲁迅提出探索汉画像石与时代精神及民族精神之间的关系尤为重要,他主张将“汉画像石的兴衰”作为艺术考古的系统研究,鲁迅以他独具慧眼的认识来看待汉画像石、画像砖的价值转变,认为“惟汉人石刻,气魄深沈雄大。”[4]539并相信汉画像石是雄迈豪放的汉代民风的缩影。由此,鲁迅主张追溯民族文化与精神的源头,即汉画像石呈现的蓬勃生机中许多值得汲取的养分,这是传承传统文化的重要承载物。鲁迅特别指出“其故尤在神鬼之不别。天神地祗人鬼,古者虽若有辨,而人鬼亦得为神祗。”[20]可见,鲁迅为汉画像石倾注毕生心血,为汉画像研究领域做出独特贡献。据相关文献记载,采纳资料索引为:上海鲁迅纪念馆《鲁迅与汉画鉴藏:惟汉人石刻气魄深沈雄大》,中国新闻网 //http://news.sina.com.cn/o/2018-09-11/doc-ihiycyfw9499110.shtml,2018年9月11日;叶淑穗.关于鲁迅为汉画象写的说明——答倪墨炎同志[J].鲁迅研究月刊,1992(08);李波.鲁迅与南阳汉画的情缘[J].鲁迅研究月刊,2014(05).鲁迅所收藏汉画像,涉及地区有山东、河南南阳、江苏、四川。画像的内容有历史人物故事、车马出行、乐舞百戏、铺首衔环、神仙神兽等。其中,虽然有不少是残缺破损的,但每一张画像都经鲁迅先生认真过目、考据,倾注了他大量的心血。他从艺术与文化的双重角度去观察与研究汉画像,将汉画像石的收藏及研究延伸到民间工艺视角给予审视。鲁迅对民间工艺的认识,表现为他始终不遗余力地推进对民间艺术的研究,提出创新既要有国际视野也要有民族魂魄的艺术观念,乃至鲁迅对艺术教育和启蒙大众的作用都讲究从传统的民间的大众的艺术中挖掘素材以作支撑,他深信不疑地认为,民间艺术和民间工艺既有吸引大众的魅力,也有改变大众的本领,指出有必要对中国传统艺术尤其是通俗艺术和民间艺术加以创新利用,同时必须从自然和现实中汲取养分,创造出“因为真实,所以也有力”的艺术。[21]甚至,鲁迅还将民间工艺呈现的特殊艺术形式转借到文学创作、文学插图和书籍装帧设计等方面,成为这些方面的开拓者。受其影响,同时代的专家、学者尝试解读汉画像图案具有的社会习俗内涵,汉画像石上所表述的内容与愿景逐渐为人们所了解。

滕固在《南阳汉画像石刻之历史的及风格的考察》一文中,着重强调了雕刻技法的核心地位,他认为雕刻技法决定了汉代画像砖石的艺术风格,并将其与希腊、罗马的石刻艺术相比较,将汉画像砖石的雕刻技法总结为“拟绘画的”以及“拟浮雕的”两个方向。可以说这一分类原则,既符合考古学的研究范式,又弥补了金石学家所忽视的画像石雕刻技法,因此得到学界的广泛关注。[22]其实,滕固提出的“拟绘画的”和“拟浮雕的”本身就符合民间雕刻工艺的特征和特色。比如针对南阳汉画像石采用剔地浅浮雕技法,特点是在浮起的画像轮廓上,用简练的阴线条,勾画出形象的细部,并且在画像轮廓外部,飾以平行横线或竖线作衬底,形成为纯素面的效果,腾固以为这些雕刻工艺可以说绝大多数是来自民间工匠的技艺。

其实,有许多证据可证明汉画像石的形制塑造中具有明显的民间雕刻工艺的特色。如1979年冬山东嘉祥县满硐公社宋山大队社员在村北山坡取土时发现两座古代石室墓,又于1980年春进行了清理。这两座墓距离1980年发现的一号墓约20~25米之间,乃编为二号墓和三号墓(M2、M3)。其中的9块出土画像石,采用减地极浅的平面浮雕,细部再加刻阴线,即“减地平及”,从雕刻技法和画像内容看,和武氏祠画像石极相似,其年代当和武氏祠大体相近。这批画像石,雕刻精细、形象生动,艺术价值很高,为研究汉代画像石增添了可贵的资料。[23]而这类画像的刻工手法,依据武氏祠画像石的刻工特点及周边地区的画像石考古分析来看,其形式并非孤立,一雕一琢,细细对照,其画像的局部细节概括处理,或者是做一种“粗处理”的方法,以及突破石材原料的刻纹限制等,都有相似性,甚至可以猜测到其背后具有程式化的工匠技艺,这一精湛非遗手工技艺,确实有着民间工匠世袭传承的文脉。

江苏徐州的东汉画像石,主要是20世纪80、90年代徐州铜山县汉王镇东沿村出土的两批东汉画像石,均为墓葬用石。“这座画像石墓墓门方向不清,墓顶距地表仅有10多厘米厚的耕土层。顶盖石已失,墓壁残高0.8米,墓室宽约2米。此墓早年有被盗,随葬品毫无遗留。出土画像石共计10块,其中9块完整,1块已断裂,但仍可拼接。画像石位置已被扰乱,根据出土状况,依次编号。第1、2石为石灰岩质,第3~10石为砂岩质。第1石长72厘米、宽72厘米。平面剔地阴线浅浮雕。画面分4栏。第1栏高10厘米。从左至右依次为羽人、玉兔捣药、人面兽和羽人。二羽人腾空飞行,右臂长袖飘拂,左臂作翅状,头发随风而飘。”[24]依据实物分析来看,其艺术表现手法满足了民间审美的主要特征。具体来说,分为前后两期:前期为东汉早、中期;后期为东汉晚期。早期画像内容相比较而言略微简单,晚期画像则大量增加神话故事等内容。徐州画像石的雕刻技法与山东画像石相近。前期多阴线刻,凹面刻,构图简单,线条粗犷。后期发展起浅浮雕、减地平面线刻等多种技法,画像构图复杂,形象生动,许多飞腾嬉戏的仙禽神兽和惊险壮观的百戏场面,充满活力和生活情趣,反映了石刻艺术已经发展到成熟阶段。[25]画像主要采用凿纹减地平面线刻技法,人物外留有平行凿纹,风格浑朴凝重而传神。这在汉代石刻中,是年代明确具有很高艺术价值的作品。从刻工技艺上看,仍带有许多民间工艺的特征。因为工匠刻工在形制上具有一定的程式化,这一点明显具有民间工艺的特点。

总之,近现代有关汉代画像砖、画像石研究,无论从考古发掘,抑或从图像实证,以及田野考察诸方面,都有著转向民间艺术的认识视角,这种认识趋势的导向,使得汉画像背后的创作者——民间手工匠的作用,逐渐为大家所关注和接受,民间工匠的技艺活计也开始走到历史舞台的中央,他们创造出的汉画像艺术的成就,无论是雕刻技法之精湛,还是艺术风格之趣味,在研究中也被推向视域中心,从而得到广泛认可。若再往深处剖析,更可以见识汉代生活真实一面的反映,而这些真实生活,毋庸置疑均得益于汉画像依民间艺术视角的表现所起到的作用,其图像和雕刻技艺充满民间艺术的味道。

三、汉画像石、画像砖的题材表现与审美形式的特色

汉画像砖、画像石是古代墓葬或建筑物的装饰物件,其形制均以素面为造型特色,且画面构成以图像为主兼具文字组合。汉画像砖石的存世数量相对同时期其他器物而言可谓最多,内容形式也较为多样,是汉代雕刻工艺的一大创造,体现出工匠创新性劳作的集体智慧。从考据来看,画像砖、画像石始于战国,如湖北襄阳博物馆保存的战国时期的青砖(画像砖)就是很好的证明。当然,在当时只是表现为一种较为讲究的砖块装饰,并不十分普及。[19]随后,画像砖、画像石盛于两汉及三国两晋南北朝时期,至隋唐后逐渐衰落,勉强延续到宋金时期。汉画像砖与画像石并称于世,被近代以来考古学界誉为“敦煌前的敦煌”。

所谓“画像砖”,是指采用拍印或模印方法,也有用锐器刻画的带有图像纹饰的砖块。画像砖便于加工,因此图像纹饰比较精致,其造型手法大体有浅浮雕式或阴线刻画式,因其表现形式和风格均来自民间,被称之为是我国古代民间艺术的一枝奇葩。如上所述,画像砖出现于战国晚期,至宋元时期的园林建造中仍被采用,持续时间长达十四五个世纪之久。“画像石”则是汉代地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石,因而其用途非常明确,多数为丧葬礼制性建筑构件。因而就本质意义而言,汉画像石是一种祭祀性丧葬艺术,且对于汉代以后的艺术产生深远的影响,特别是其所描绘的扑朔迷离的冥想宇宙,产生出一种荡人心魄的震撼力,有着深沉雄大的艺术气魄。

当然,汉画像砖、画像石在概念上似有区分,可在实际应用上多半融汇一体,总体说来还是大量出现在墓葬的建筑装饰中。尤其是东汉的官僚贵胄采用砖室墓的规模越来越大,结构也日益盛行,装点复杂,讲究整体布局,特别是墓室内的画像砖石作为镶嵌艺术的表现,描绘有许多浩大众多的人物场面,如同壁画装饰一般成为显著特色。具体来说,汉画像砖石用于装饰墓室、墓祠,墓阙、石棺、摩崖环境,以砖石为材,以刀代笔,勾以图像纹饰,形成两汉时期最为盛行的艺术形式,其基本类型可分为两类:一类是画像类,包括历史传说、辟邪瑞兽、神话故事、市井生活等(延续到南北朝又有佛教题材出现);另一类是花纹形,有植物纹、云气纹等,汉之后出现有火焰纹、几何纹、宝相花纹等。从20世纪60年代开始,许多汉画像砖陆续在中原一带出现,其丰富的内容表现成为研究我国汉代特别是东汉时期政治、经济、文化、民俗的重要资源。因而,透过汉画石我们可以了解到汉代审美的时代精神,了解到汉代文化的独特魅力,以及汉人对世界万物的认识,可以说汉画像砖石是汉代社会生活艺术形式的再现。

以南阳汉画像砖为例,作为具有墓葬装饰和民间艺术集成体现的艺术形式,其产生根源离不开南阳特殊的历史、政治及经济地位,同时也反映出汉代厚葬思想的人心崇尚。南阳地区的画像砖多为西汉中晚期到东汉晚期的作品,主要分布于南阳新野、淅川、邓县、唐河和方城及南阳市区等地。其内容主要有社会生活、历史故事、神仙异灵、图案纹样4个方面。在艺术表现形式上,以高浮雕、阳线刻为主,结合写实与夸张手法,有着明显的古典现实主义与浪漫主义相结合的味道。[27]尤其是保留着大量先秦流传到汉代的历史故事,这些故事的直观呈现可以对应到史料记载,二者相互佐证。如“楚汉相争”期间的“鸿门宴”题材,在南阳市郊便有出土,该画像石(图1)为东汉所制,右一持剑而坐者为项羽,与项羽相对而坐者为刘邦,左边三人为侍者,中间舞剑者为项庄,展现出了“项庄舞剑,意在沛公”的一幕。又如“晏子见齐景公”,侍者三人,其中,左边戴冠者二人,右边持剑者一人。齐景公与晏子位于画像石中央,晏子作长跪之状,齐景公仰面而立,十分尊贵。可以见得画像石凭借丰富的想象,生动地再现了历史事件的情境,真切有趣。可以认为,这些画像石潜藏着汉人的精神气象与价值评判。典型者如“二桃杀三士”“荆轲刺秦王”“聂政自屠”等。这些故事流传至汉代,为汉人所收录,并对其进行整理加工,甚至进行艺术化处理,包含着汉人与前代不同的精神气象与价值判断。[28]由之看来,汉画像以其独特的题材和艺术表现形式获得了在我国古代艺术史上留名传世的一笔。并且,汉画像砖、画像石突出的艺术样式,正是其艺术独特性之所在,因而在我国传统艺术长河中,起着承上启下的重要作用。如汉画像石的构图和布局排列有序,主次分明所形成的独特构图形式,为后世的中国画发展奠定了基础。不可否认,汉画像以线勾勒的表现手法,在线与面的处理上可谓恰到好处。尤其是线性的饱满而富有弹性的表现,所具有的强烈的金石意味,乃能见识其后中国画线条表现的“中锋” “侧锋”的笔痕。构图形式更是影响了后世的手卷式图式,有着经营位置的讲究。

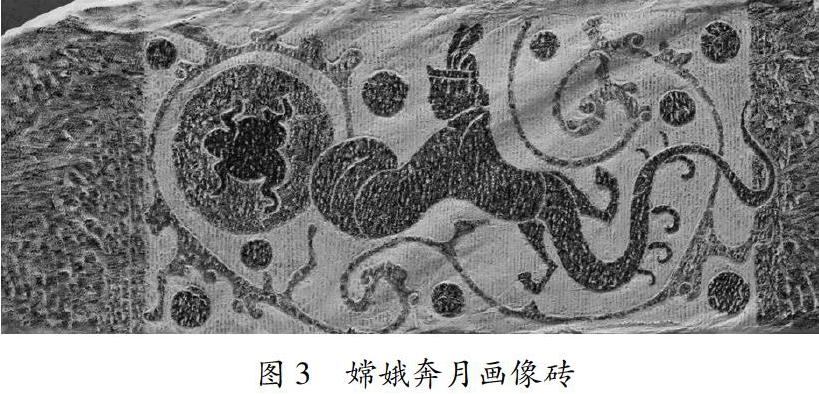

况且,汉画像石、画像砖中再现的许多神话传说,反映了汉人观念中的神话认知和思维,而其中有关神祇、仙人的内容占据了绝对的数量,又以对偶神的形象最为典型。比如伏羲、女娲作为汉画像中最为常见的一对配偶神,由于汉代生活强烈的世俗性特征,二者的庇佑功能与繁衍子孙的象征性功能被突显了出来。与此相似的还有西王母和东王公、雷公和电母等对偶神形象也是汉画像题材的一个重要选择。以徐州发掘的汉画像砖石为例,山东苍山出土的“龙·太一·伏羲·女娲图”(图2)中伏羲女娲左右分列太一两边被太一所拥抱,而太一“头戴山形冠,两臂为翅状,胸部刻有两乳,下着短绔,应为主宰阴阳的大神。”[29]12阴阳对偶的神祗关系不言而喻。此外,一些英雄传说故事也在汉画像石中属于常见题材,比如南阳汉画馆藏“嫦娥奔月”画像砖(图3),其中“石左上方刻一轮满月,月内有蟾蜍。一女子当为嫦娥,人身蛇尾,面向月轮作飞升状。画间繁星点点,云气缭绕。”南阳汉画馆官网:http://nyhhg.com/a/xy/144.html.这一画像石生动地展示了汉人想象中的“嫦娥奔月”的场景。汉代画像砖石中的神话传说题材可以视作是对例如《楚辞》等文献古籍记载的一种图像学验证,而所描绘的形象和场景又可以看作是对这些典籍的再次创作、加工,而其所选取的神话传说,既包藏着时人对世界的认识和探索,也蕴含着浓厚的生存思想和对环境的反抗精神。

汉画像石的出现和当时的社会背景是息息相关的,这尤其体现在与政治思想的结合上。众所周知,汉武帝时期”罢黜百家,表章六经”确立了儒家思想的正统性。东汉之时,经学之风日盛,治经之家辈出,如郑众、贾逵、郑玄、马融等人,因而文人读经、讲经的场景作为画面内容大量出现于画像石之上,比如山东苍山出土的“龙凤·读经图”(图4),其中“画面分为四层。第一层刻有一对凤鸟,对首口衔绶带,尾羽上各立有一曲颈啄羽的小凤鸟。第二层刻五人,各自持绶端坐,人物两两之间似有梳篦。第三层刻六人,头戴有啧之冠,两两相对,共执一展开的简册做阅读状。第四层刻有两龙十字相交。画面四周刻有鸟首勾连云形纹。”[29]61可以说,这一画像石形象地展示了汉人讲读经书之情景,可以感受到时人那浓厚的文化氛围,而画面有配合祥瑞的装饰题材,确立了整体构图以及叙事的完整性。

在汉代画像石中还有一类体量庞大的内容题材,即方术类图像,这类汉画像石内容与道家方术思想有着浓厚的渊源,具体来说内容分为两方面:一是以“四灵”为主要表现内容,“四灵”是指四个星名,《三辅黄图》卷三载:“苍龙、白虎、朱雀、玄武,天之四灵,以正四方。”南阳汉画像石有“四神天象图”(图5),由九块石头组合而成。中央为天神,端坐佩“山形冠”,四周被“四灵”环绕,左为白虎,右为苍龙,上为朱雀,下为玄武。外侧两边,左为女娲,怀中抱月。右为伏羲,怀中捧日,伏羲之右则为北斗星座。而有关“四神”的动物形态在汉代有着变通,比如山东枣庄出土的“四神图”,从左至右依次刻画了白虎、鱼、青龙和朱雀,其中“鱼”作为北方之神代替了“玄武”。二是以日月与北斗为表现主体。《楚辞·九歌·云中君》云:“蹇将憺兮寿宫,与日月兮齐光。”[30]这一类天体画像石表现了汉人观念中的日月之象。此外,方术类图像还包含对羽化升仙主题的表述,记录了凡人飞升之象,是汉人对神仙的想象。如南阳汉画馆藏“乘龙飞升”画像石,龙作为飞升工具而存在,此石左半部分,一人坐于龙身之上,另一人跪于地,两人相向,似作朝拜之状。

汉画像石不仅有对前代历史故事、神话传说与思想风尚的呈现,也真实反映了汉代的艺术与汉人的生活。比如南阳汉画像石中大量有关汉人艺术生活的题材,其中又以乐舞百戏为典型,而这些艺术形式的丰富与当时职能部门乐府的建设与发展密不可分。据《汉书·礼乐志》记载: “至武帝定郊祀之礼……乃立乐府,采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉。多举司马相如等数十人,造为诗赋,略论律吕,以合八音之调,作十九章之歌。”其实乐府在秦代已设立,隶属于“少府”,专门掌管乐舞教习,到了汉武帝时期,重新设立乐府并且扩充了机构规模,其主要的职能在于制定郊祭礼乐以及采诗,即采集民间歌谣来进行诗歌乐曲创作,以用作朝廷祭祀或者宴飨礼仪等典礼事宜。

此外,汉代中外文化的交流互通增加了舞蹈和百戏的种类,受此影响,汉代以乐舞百戏为题材的画像石图像形式多样,表达出彩。出于这样的社会背景,此时期汉画像石中的乐舞百戏题材,极具丰厚的艺术魅力。以南阳汉画像砖石中的乐舞题材为例,从艺术具体门类的角度出发可将其分为三类:一为鼓舞;二为乐舞;三为百戏。汉画像石中,百戏与舞乐的表现往往结合存在,故常以“舞乐百戏”合称。如果说鼓舞与乐舞多为宫廷礼仪之舞,主于庙堂之上,那百戏则勾连宫廷与民间,是汉代普通百姓的藝术娱乐生活之体现,因而探究其乐舞形象的表现,进而可以了解汉代的民俗文化,乃至从服饰、舞姿、身韵以及技艺结合等方面揭示汉代舞蹈的形态特征。上述南阳汉画像石中乐舞形象以“许阿瞿观舞赏乐”(图6)为例,从舞者身姿形态来看,有“翘袖折腰”和“轻、柔、飞”等多种舞姿呈现。还有舞服中的水袖,这应该对唐代乐舞和元明清戏曲水袖以及当代创立的中国古典舞产生了影响,因为舞姿、舞蹈语汇是可以从水袖动作和舞姿身韵中探究出渊源的。舞蹈身韵讲究“形、神、劲、律”,这在舞服水袖的表现中可以寻迹到历史的沿袭脉络。可见,从汉画像石研究中可以发掘到其他门类艺术的独特魅力和美学表现。

再有,汉人出行也成为画像砖石所重点描绘的生活场景题材之一。例如1955年四川成都新都区新繁清白乡出土的“东汉轺车骑从”画像砖(图7),内容展现了一马驾一有盖轺车,车上乘坐二人,车后一骑从举手扬鞭紧随车后。又如1956年四川省成都市跳蹬河出土的“东汉车马过桥”画像砖(图8),画面为一座有栏杆的平板木桥,桥板横竖交铺,下有桥柱四排。左端桥头为斜坡形,双马挽一四维有盖轺车疾驰过桥。车上乘二人,右前一人为御者,其左一人为吏人,车后一骑相随。该画像砖不仅表现了汉人的车马出行规制,还呈现出汉代桥梁结构,为研究古代桥梁建筑提供了实物资料。此外,从汉画像中可以解读到汉代与外来文化间的交流,如1978年四川省成都市新都区马家乡出土的“东汉双骑”画像砖(图9),图中骑者所戴尖高卷沿行冠,高鼻深目,胡须篷张,可能是西北少数民族。参见:金茂荣.寻秘——车官城 汉代成都的车水马龙[J].天府广记,2020(06);四川博物院官网,关于“东汉双骑画像砖”专题介绍,资料来源:http://www.scmuseum.cn,2021-6-10.由此可见,汉代画像砖石生动再现了两汉时期上至宫廷下至民间的艺术与生活状况,且具有极其浓厚的烟火气息。而这些图景中所蕴藏的汉代社会生活细节之繁复,人物形象描绘之活泼,从图像学的角度为我们研究汉代历史提供了重要的信息。

总而言之,南阳画像石这四方面的内容呈现与当时社会背景的指导密不可分,两汉推行血统宗法秩序,完成“全五德终始”的循环论,汉画题材皆尊“天”为崇高题材,其形象在 “抽象”是“星象图”,在“具象”是“五德帝王图”,在“象征”是“四神图”“祥瑞图”。只要看看两汉皇帝频繁改年号、频繁祭山封禅和观天象,就能了解汉画像石在这一方面的艺术表现模式如何(当然这也是为知者说)。而“汉画”是汉代社会生活的形象画卷,是“汉画学”能够成立的形象资料。[31]可以看出“汉画”不仅记录了诸子思想在汉代的接受与发展,潜藏着汉人对宇宙世界与生命的认知探索,更彰显了汉人的价值取向与精神气象,同时呈现出汉人的社会文化与艺术生活。“汉画”作为研究汉代文学与文化的窗口具有重要价值。

受近代传入的考古学研究的影响,一些学者对画像砖、画像石领域的探索,不再限于对出土考古材料做金石学的著录,或仅仅是风格描述与考释,而是开始从探究考古遗存的整体空间角度入手,全面记述与分析出土墓葬的地理位置、墓葬建筑形制与材质、画像石在墓葬建筑中的布局、考古出土其他文物之特色等一系列问题。[32]比如,四川汉画像石有着明显的地域特点。崇山环抱的成都平原,战国到秦汉一直作为政权的经济支柱被开发。都江堰水利工程建成,利及四海,故有天府之国的美誉。因而汉画中多反映了川蜀地区的农业生产和商品交换,挖井制盐,酿酒采桑,甚至借贷养老等生活场景也有典型的表现。但四川毕竟是古蜀文化封闭较久的地区,战国时秦人入蜀,加快了文化的相融,但其分布较广的汉阙、石棺、崖洞及石函汉画则分明显示出巴蜀古老傩仪文化的色彩。应该说,川渝等地保存了汉代建筑的重要遗物即汉阙,从汉画像石和汉画像砖以及现存的阙可以看出:阙在当时社会、政治、经济、文化的地位。据考古工作者的相关统计,目前我国阙的遗存数量非常稀少,主要分布于河南、山东、四川等地区,其中保存相对完整的仅29处,川渝两地保存的汉阙就有20余处,占了相当大的比例。而现存汉画像石、汉画像砖中的拓印图案,有部分便是表现了汉阙图像特有的文化意蕴。

具体来说,阙溯源于门或门扉画像石,门扉形制又可分为双门枢门扉和单门枢门扉;构图形式分为整体图像类型、上下分层类型及不规则构图类型;雕刻技法可见阴线刻、平面浅浮雕、弧面浅浮雕。汉阙图既是汉代墓葬建筑结构的重要组成部分,也是营建墓室的特殊装饰品。比如,四川汉墓门扉画像石的题材可分为铺首衔环类、门吏侍者类、墓主类、花纹类等。四川汉墓门扉画像石制作具有一定粉本,初期以传统的铺首衔环题材为主,后逐步突破原有的以铺首衔环为核心的格套限制,开始以人为中心,演化出了自身的地域特色。[33]

陕北属于秦汉的边关地区,这里大漠孤烟的特殊环境,亦给汉画留下了深深的印记。铁马秋风、豪雄飞纵的战争场面和军旅生活,戊守军垦中的艰辛与快乐,农耕商贸中的生活剪影似乎都给汉时的民间画留下了深深的印记,智慧的铁笔使之凝固成了永恒。例如1919年山西离石马茂庄左表墓出土的两件纪年石柱,可见当时社会的厚葬之风,因为“左表不过一奏曹史,岁祿百石。而筑墓刻柱如此其侈,高官显爵,更可想见。厚葬殊非有益于死者,然孝子之事亲,惟恐其不至,亦足证风俗之厚矣。”[34]再如,山东东阿铁头山出土的芗他君祠堂石柱,四面均有画像,作为祠堂的一部分,石柱位于墓外的可能性较大,而文字中的“唯观者诸君,愿勿攀伤,寿保万年,家富昌”等,亦说明其位于墓外,否则不可能涉及观者。而石祠堂暴露在外,因建材坚固,大小适于建造相关设施,加之刻有画像,很多在其后某个时期被用来砌建墓葬。[35]

由此可见,考古界、学界和艺术界对汉畫像砖、画像石的研究,在近现代已然在广度和深度上有了开拓性的建树,无论是针对汉画像砖石所展现的图像内容,还是挖掘其背后蕴含的美学思想,再到对出土方位及环境的综合考量等,都形成了极大的关注度,而将这些研究加以综合凝练与提升,更可以展现出汉代社会风貌的全景式图景,以至真正挖掘出汉代文化与艺术极具典型意义的精神世界。

结 语

以汉画像砖、画像石为研究对象而产生的对汉画像解读的文献,主要是20世纪以来,特别是20世纪下半叶以来的研究成果,其积累时间并不算太长。所以说,要形成具有科学性、严整性的学术成果,一方面是要关注研究路径的更新;另一方面是研究方法的推陈出新更为重要。这是不容置疑的提升学术研究格调的关键。

本文试图从自宋以来,直至20世纪下半叶出现的大量汉画像砖、画像石研究的综述中,析出有关汉画像砖、画像石的艺术研究,从金石学到考古学,再到民间艺术领域拓展研究的脉络,形成对汉画像研究发展历程的进一步阐释,尤其是在生动展示汉代博大精深的文化和艺术的同时,将汉画像研究置于或融入两汉时期民俗民风的研究之中,从而挖掘出在传统文化和艺术中汉画像具有的独特历史地位和极高的文献价值。诚如张道一在《画像石鉴赏》一书后记中提到的那样:“有人说我对汉画像石‘情有独钟,是因为那磅礴的气势和巧构,以及所表达的情感,触动太深。也有人说我喜欢‘破烂石头,我不知道说什么好。只是觉得,他和修‘汉石桥的人一样,却不知道在那斑驳残破的背后,隐藏着多么丰厚的艺术精华!我视其为民族之魂。”[36]的确,在当今的研究视角上能够触及“民族之魂”的研究极为重要,因为所有的当代研究都应当有所作为,这一作为必须与当下结盟,阐释出古为今用、推陈出新的认识观念。进言之,汉画像砖、画像石有着极其深厚的文化内涵,既涉及到我国早期艺术的呈现方式与特色,又涉及到早期艺术的精神联想与延伸,因而想要完全解读汉画像砖石的艺术魅力绝非只是停留于往昔故纸堆中刨出实证、佐证为目的,除去这些还需要有对于观念史、思想史和民间艺术史的深入探究,而只有综合性地看待汉画像砖石的历史问题与现实解读问题,才能真正挖掘出蕴藏在其中的独特的民族魂魄。

因此,将研究视角转到对民间艺术的关注上,势必会对汉画像艺术的创作者,或曰工匠等各种群体产生新的认识。甚至可以这样设想,汉画像艺术的传播还应该有更多的“规程”。诸如,有预成图式画稿或画谱的构成,有师傅带徒弟的相传相授,甚至是汉代民间艺术普及与传播的线路标识等。而这样的群体不太可能像西方艺术群体,如文艺复兴时期画家和艺术家集中于意大利的佛罗伦萨,19世纪西方自由画家大多集中于巴黎等,因而出现相近或相似的艺术群落,以至形成艺术思潮、艺术团体或流派,直至产生特殊形态的艺术市场。汉画像砖、画像石的兴起,则是在绵延数百万平方公里的中华大地上流传。其中,不仅有经济文化发达的中原地区,也有边远的巴蜀地域。并且,画工或工匠群体也不仅仅是鹤立鸡群的几人或几十人的画家,而是具有普遍意义上的民间画工们,他们共同达到了一种令后人至今难以解读透彻,但仍然令人羡慕的艺术高度,从而为中国美术史,乃至世界艺术史写就了壮丽华章的一页。

作者附言:本文根据2018年7月13日,在江苏师范大学“国家艺术基金人才培养资助项目‘中国汉画像艺术传承与创新人才培养高级研修班”讲学讲义整理,文本中部分阐述内容在当年江苏师范大学官微专题推送中有所发布,特此说明,不再一一注释。

参考文献:

[1] 杨爱国.汉代画像石榜题发现与研究[J].中国书法2020(12).

[2] 鲁迅.鲁迅全集(第15卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.

[3] 李浩.鲁迅与中国古代文化——以鲁迅收集整理汉画为视角[C].鲁迅与汉画像学术研讨会论文集.上海:上海社会科学院出版社,2019:254.

[4] 鲁迅.鲁迅全集(第13卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.

[5] 张自军,徐建国,王沛.郑振铎保护汉画像石轶事[J].民主,2017(12).

[6] 郑振铎.郑振铎美术文集[M].北京:人民美术出版社,1985:106.

[7] 顾颖,岳凯.论张道一的汉画像石研究之路[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2020(03).

[8] 巫鸿.第一堂课·在哈佛和芝大教中国美术史[M].长沙:湖南美术出版社,2020.

[9] 巫鸿.国外百年汉画像研究之回顾[J].中原文物,1994(01).

[10] 巫鸿.礼仪中的美术[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2005:147.

[11] 贺西林.汉代画像石与画像砖[C]//王明明.大匠之门.桂林:广西师范大学出版社,2020.

[12] 蒋向艳.法国汉学家沙畹[J].国际汉学,2005(01):37-39.

[13] 色伽兰,郭鲁柏.《中国西部考古记》《西域考古记举要》合集[M].冯承钧,译.上海:上海古籍出版社,2014.

[14] 揭秘中国最早裸体画—— 秦汉为何流行裸体艺术[EB/OL].浙江在线新闻网站//https://china.zjol.com.cn/05china/system/2010/07/15/016764588.shtml2010-7-15.

[15] 樊庆巨.现代中国史学专业学会的创建与运作——以山东古迹研究会为中心[D].济南:山东大学,2011.

[16] 马西良.母祖山和滕州汉画像石[N].齐鲁晚报,2020-12-24(A13).

[17] 王瀛三,姜秀琴,宋庆元.关百益与河南博物馆[J].中原文物,1987(02);河南博物馆.河南文博考古文献叙录1913-1985[J].中原文物,1987(特刊6).

[18] 郑岩.费慰梅与中国艺术史研究[M]//看见美好——文物与人物.北京:人民美术出版社,2017.

[19] 李慧.藏書家、古典戏曲文献学家傅惜华[J].贵州文史丛刊,2009(04).

[20] 鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社,2011:10.

[21] 吴子敏,徐迺翔,马春良.鲁迅论文学与艺术[M].北京:人民文学出版社,1980:179-180.

[22] 腾固.南阳汉画像石刻之历史的及风格的考察[M]//腾固论艺.上海:上海书画出版社,2012.

[23] 朱锡禄.山东嘉祥宋山发现汉画像石[J].文物,1979(09);朱锡禄.山东嘉祥宋山1980年出土的汉画像石[J].文物,1982(05).

[24] 燕林,国光.徐州发现东汉元和三年画像石[J].文物,1990(09).

[25] 王黎琳,李银德.徐州发现东汉画像石[J].文物,1996(04).

[26] 襄樊市博物馆.襄樊余岗战国秦汉墓第二次发掘简报[J].江汉考古,2003(02).

[27] 李骁,范海.南阳汉代画像砖的研究现状[J].南都学坛(哲学社会科学版),1999(04);南阳地区文物研究所.新野樊集画像砖墓[J].考古学报,1990(04);柴中庆.新野樊集汉画像砖墓的几个问题[J].中原文物,1996(增刊).

[28] 唐新.南阳汉代画像石艺术[J].收藏,2010(11).

[29] 朱浒.石上风华:徐州新见汉代画像石拓片选[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2020.

[30] 洪兴祖.楚辞补注[M].北京:中华书局,1983:58,167.

[31] 刘道广.汉画像石“纪念碑性”及“图像学”驳议[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2016(05).

[32] 刘晓达.民国时期陕北、晋西北东汉画像石发掘与研究史略[J].文化学刊,2020(06).

[33] 殷红.四川汉墓门扉画像石探析[J].四川文物,2019(05).

[34] 中国画学研究会.使者持节中郎将幕府曹史西河左表字元异之墓[J].艺林旬刊,1928(08).

[35] 周保平.徐州的几座再葬汉画像石墓研究——兼谈汉画像石墓中的再葬现象[J].文物,1996(07).

[36] 张道一.画像石鉴赏[M].重庆:重庆大学出版社,2009:423.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)