问题驱动让复习课有趣

2021-09-10陈灵

【摘要】本文针对复习教学重“知识”、轻“学情”,重“练习”、轻“梳理”,重“纠错”、轻“反思”,重“深度”、轻“关联”等问题,以人教版数学三年级上册“长方形和正方形周长”复习为例,论述通过问题驱动开展小学数学复习的途径,以最大限度激发学生的兴趣、提升学生的思维。

【关键词】问题驱动 复习课 深度学习 小学数学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)09-0028-05

每个新知教学或单元教学结束后,教师总要引领学生对所学知识进行整理复习。但目前教师在组织复习时,存在以下几个误区:重“知识”、轻“学情”,教师按部就班地复习,课堂索然无味;重“练习”、轻“梳理”,导致学生陷入“题海”战术;重“纠错”、轻“反思”,错题一错再错,复习效果不佳;重“深度”、轻“关联”,学生只会解决个别难题,难以举一反三、活学活用。

那么,如何兼顾学情和学科知识上好复习课?思索之际,笔者想起哲学家怀特海在《教育的目的》中谈及,教育的目的是为了激发和引导学习者的自我发展之路。激发学生自主探究和建构知识,问题的引领和驱动是点燃学生思维火花最好的方式。关于问题的设计,笔者以人教版数学三年级上册的长方形和正方形周长复习为例进行具体阐述。

一、課前分析

笔者首先对教材重难点和学情进行整理分析。

(一)教材重难点分析

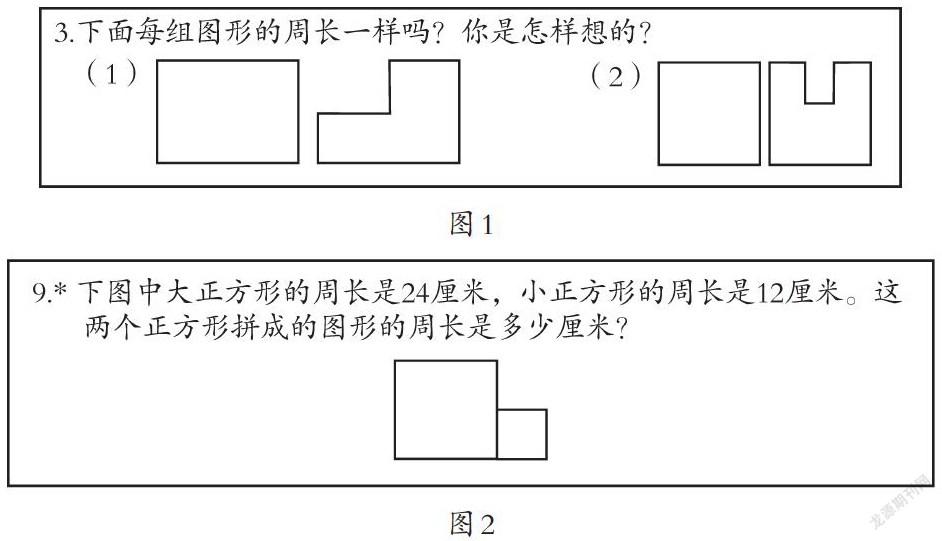

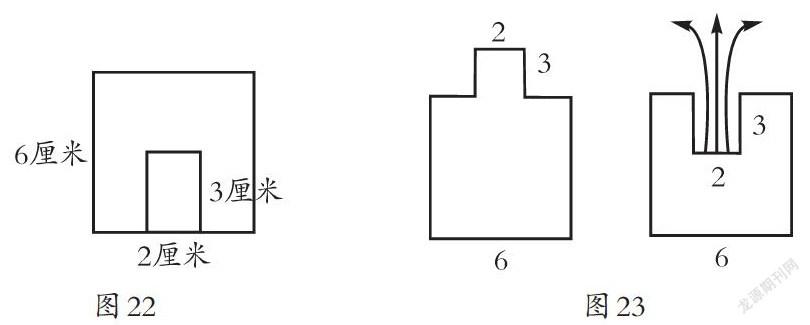

长方形和正方形是规则图形,理解并掌握它们的周长公式、运用公式解决常规周长问题是教学的重点。解决通过剪、拼等变化而来的不规则图形的周长问题是教学的难点。(如图1和图2。)

(二)学情分析

基于本校学生实际,笔者发现学生在学习长方形和正方形的周长时不存在难点,而在学习不规则图形的周长时存在一定的困难。针对“剪”这一类问题,笔者对所教班级进行了相应的前测。前测题:有一个边长为10厘米的正方形,在它的边上剪掉一个长5厘米,宽4厘米的长方形,你能想到几种方法?剩下图形的周长是多少?(画一画,算一算)

从前测中发现,67%的学生不会计算这一类不规则图形的周长,33%的学生不仅能想到剪法,而且能准确求出周长。

基于以上分析和思考,笔者在本节课采取问题驱动的方式让学生置身于问题链中,不断探索与剪、拼有关的系列图形的周长问题,用问题激发学生探索的热情,用问题滋养学生的思维力。

二、教学实践

(一)直接揭题,进入复习

师:同学们,今天这节课我们继续来研究长方形和正方形周长有关的问题。

师:请看大屏幕,这是什么?(学生回答:长方形)那么,请你算出它的周长。

设计意图:直接揭示课题,让学生明确本节课学习的内容,学生快速提取已有知识,为本节课的学习做好心理和知识的准备。

(二)梳理知识,复习周长

1.基本问题,独立解决

(1)求出下列长方形的周长

生(迟疑了一会):算不出周长,题目没有告诉我们长方形的长和宽。

师:你的意思是,要算出长方形的周长,一般需要知道长和宽。

设计意图:日常练习题一般都是直接告知长和宽,学生拿到题便会机械地利用公式求解。笔者设计这一环节,迫使学生逆向思考计算长方形周长的必要条件。

(2)求出下列长方形的周长

师(出示长和宽):那现在你会算了吗?请口答。

生1:(4+6)×2=20(厘米)。

生2:(6+4)×2=20(厘米)。

师:你是怎么想的呢?

生2:长方形的周长=(长+宽)×2。

2.关联问题,自主解决

师:如果在这个长方形内剪去一个最大的正方形,那么正方形的周长是多少?

生:这个正方形的边长就是长方形的宽,正方形的周长等于边长乘以4,也就是4×4=16(厘米)。

师:那剩余部分的周长是多少呢?

生:6-4=2(厘米),剩下长方形的宽就是2厘米,(4+2)×2=12(厘米)。

师(小结):同学们,我们一起来看一下。一个长方形剪去一个最大的正方形,以宽作为边,剩余部分的周长是12厘米,很显然,剩余部分的周长比原来长方形的周长小。

设计意图:复习课重在知识的梳理与联系,从一个长方形入手,求出正方形周长,再求出剩余部分的周长,三道习题的难度逐步上升。本环节意图通过三组练习做好复习课的保底工作,并为下一个环节做好铺垫。

(三)问题驱动,探究裁剪后的周长变化

1.大胆猜想

师(追问):同学们,如果一个长方形剪去一个任意的正方形或长方形,那么周长一定变小吗?

(学生思考片刻后回答)

生1:如果在一个角上剪去一个正方形,通过平移,周长还是和原来一样的。

生2:我有不同的想法,在长和宽中间剪,周长可能比原来大。

师:同学们都有自己的想法,好像都很有道理哦。那怎么办?就按照你们说的,画图说明。

设计意图:日本著名学者佐藤学曾明确提出:学校和教师的责任不在于上好课,而在于实现每一名学生的学习权,给学生挑战高水准学习的机会。教师要打破传统复习课枯燥的讲练模式,让学生的思维在整堂课都能活跃起来。一个长方形剪去一个任意的长方形或正方形,周长一定变小吗?这是一个具有一定挑战难度的问题,学生需要在脑子里想出不同的剪法。学生通过动手画一画,厘清周长的变化,在对比辨析中深化周长的概念。问题驱动把学生的思维推向纵深发展,一个好的问题能够引领学生探索未知,寻求多样的答案,在自我探索中悟出道理和结论,让学生的思维走向深刻。

2.自主探究

教师巡堂指导,并收集三类作品。

3.反馈交流

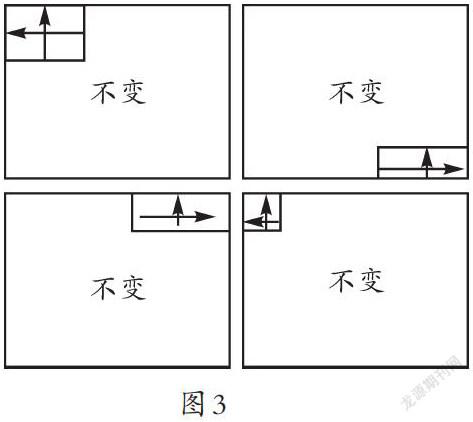

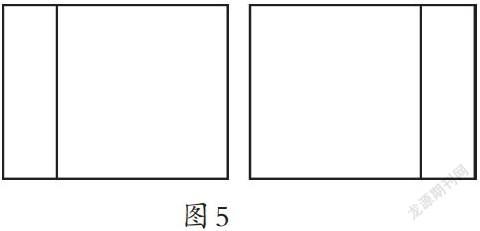

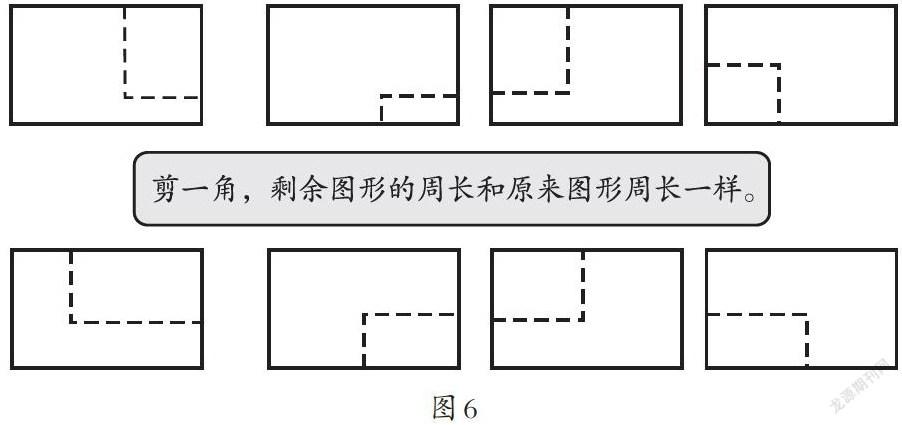

(1)第一类作品:周长不变

师:小朋友们,这四幅作品是想说明什么情况呢?谁能上来具体指一指、说一说?

(两名学生上台,一边指一边说)

师:同学们,你们都说这些作品的周长是不变的。那怎么剪,周长不变呢?

生(上台指着图形):剪在角上,周长不变。

(师板书:剪在角上,周长不变)

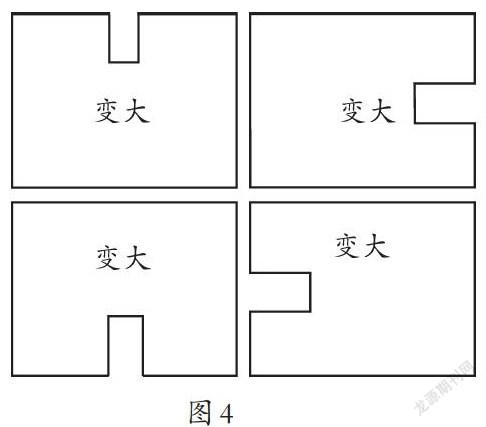

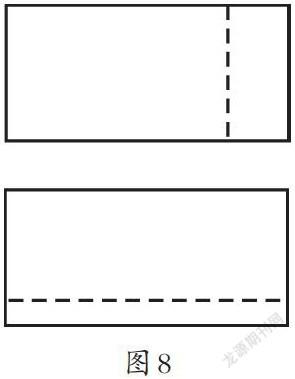

(2)第二类作品:周长变大

师:这四幅作品又想说明什么呢?谁能上来指一指、说一说?

(学生上台,一边指一边说)

师:谁能上来指一指周长增加在哪儿呢?

(学生上台指一指)

师:怎样剪周长增加?

生:剪在边的中间,周长变长。

(师板书:剪一边,周长变大)

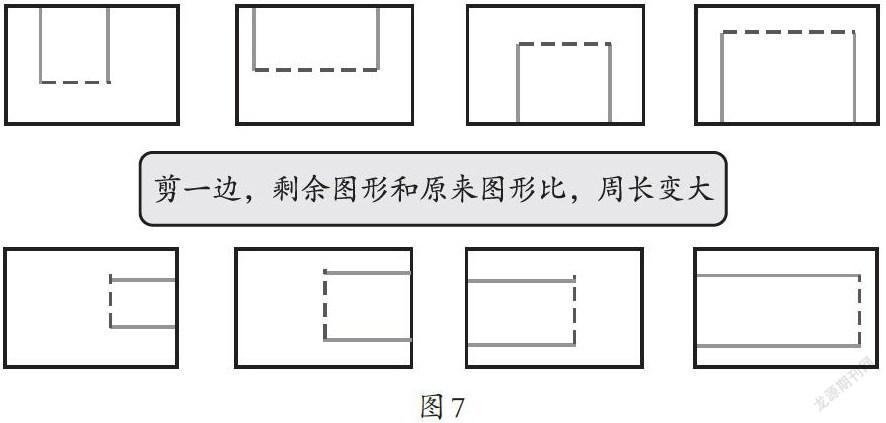

(3)第三类情况:周长变小

师:这些作品想说明什么?周长少在哪儿呢?

(学生上台指出减少的两条边)

(师板书:剪三边,周长变小)

设计意图:解决一个问题,需要学生做出猜想,教师要给予学生充分的思考和验证时间。教师在本环节为学生提供相应的素材并让他们动手操作,寻找和验证心中的答案,保证学生思考和感悟的时间和空间。通过“画一画”“指一指”等动作直观,“说一说”的语言表征,建立起清晰的心理表征,在动手操作中不断提升学生数学思维品质。反馈环节,从剪一角、剪一边、剪三边,周长变化辨识难度逐级提升。本环节的问题链驱动学生不断思考和表达,从而达到训练学生思维的目的:这些作品想说明什么情况?怎么剪,周长不变?周长增加(减少)在哪儿?

4.梳理策略,系统感知

师:同学们都很厉害,为了让大家看得更清楚,我们再一起来看一看。

(教师播放课件)

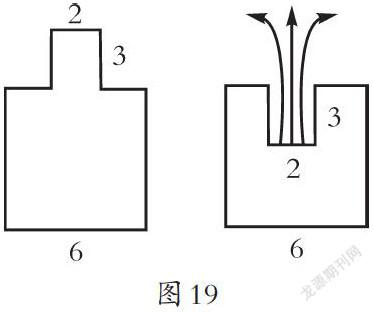

(1)剪一角,剩余部分的周长不变

(2)剪一边,剩余部分的周长变大

(3)剪三边,剩余部分的周长变小

设计意图:教师动态呈现三类作品,引领学生思维由零散走向整体,在脑中建立起三类剪法对应的周长变化,建立相应的模型。另外,直观的课件演示也让学生进一步明晰周长变化的原因,并且弄清周长增大和减少的地方,等等学习脚步较慢的孩子。

师:通过大家的分享交流,回忆一下刚才的问题,你有什么发现想和大家分享?

生:我发现,剪一角,周长不变;剪一边,周长变大;剪三边,周长变小。

师:原来一个图形剪去一个图形,有这么多的学问。那两个图形,还可以有什么情况呢?

(学生开始说一说、拼一拼)

(四)深度学习,探讨拼组图形的周长问题

1.方法多样,提升思维

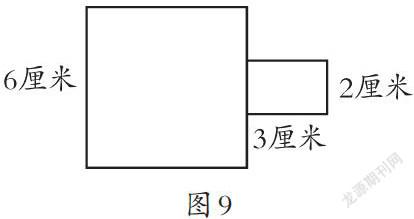

师:你知道它的周长在哪里吗?谁能上来描一描?会计算它的周长吗?

(学生独立解决,反馈交流方法)

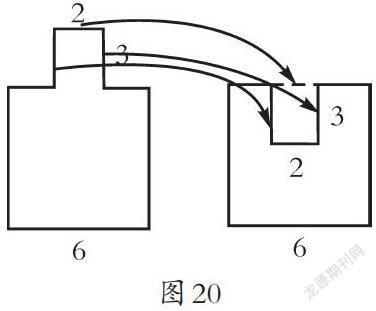

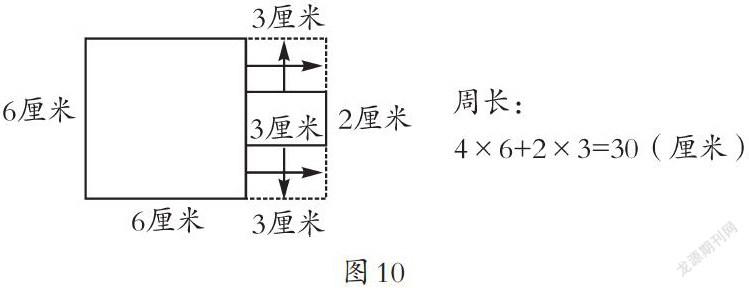

生1(边指边说):可以通过平移,这里就有4个6,4×6=24(厘米),再加上这2个3,就是30厘米。

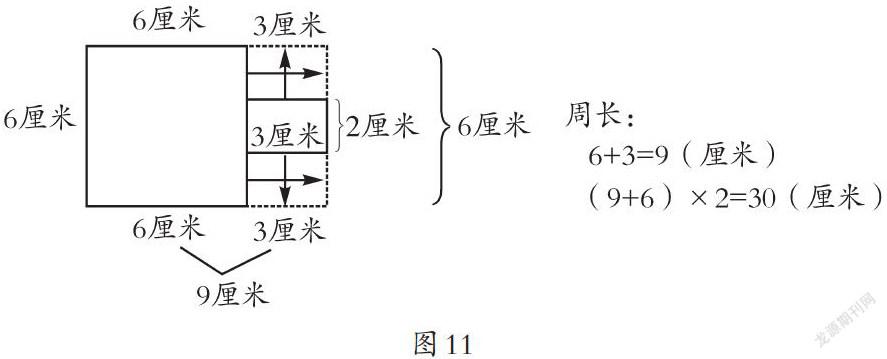

生2(边指边说):我和她的想法不一样。我是这样想的,这样的话就形成了一个新的长方形,长是6+3=9厘米,宽是6厘米。我们可以利用长方形的周长公式来计算,(6+9)×2=30(厘米)。

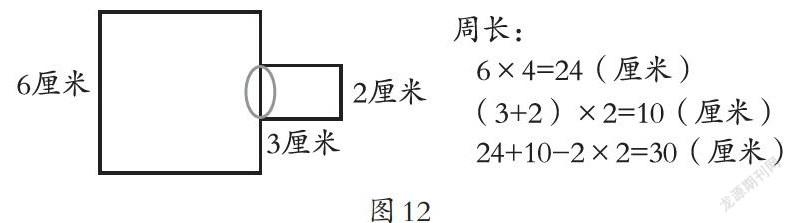

生3(边指边说):我的方法是先求出它们加起来的周长,大正方形的周长是4×6=24(厘米),小长方形的周长(3+2)×2=10(厘米),这里有重复的两个2,再用24+10-2×2=30(厘米)。

设计意图:长方形和正方形周长所在的单元的难点在于求不规则图形的周长,不规则图形除了上述的一个图形剪去一个图形,也包括拼组图形的周长。不规则图形周长的求解方法多样,需要梳理沟通,利于发展学生思维的广度和发散性。学生在用不同方法解决问题的过程中体会到虽然方法多样,但是周长一样,在具体动手计算中,促进周长概念的精确分化。

师:刚才同学们想到了这么多方法,真厉害。都用到了哪些方法?

生1:平移法。

生2:先把长方形和正方形的周长算出来,再把重复的边减掉。

师:重复的边,你有什么提醒大家的?

生2:重复的是两条边。

师:同学们,大家的方法各式各样。其实你们都是把这个不规则的图形转化成了自己已经学过的长方形和正方形,再用相应的周长知识来计算。

设计意图:通过前一个环节的分享,学生了解了平移法以及拆分法,但只是停留在表面,虽然学生能够利用这些方法解决问题,但是方法背后蕴涵的思想方法更为重要。通过同学的梳理、老师的总结,学生悟出:其实不管用什么方法,都是把不规则图形转化为规则图形来解决,转化思想的体会益于日后的迁移应用。

2.发散思维,建构联系

师:同学们,通过刚才的计算,我们知道了这个图形的周长是30厘米。想一想,除了这种拼法,还有哪些拼法周长也是30厘米呢?

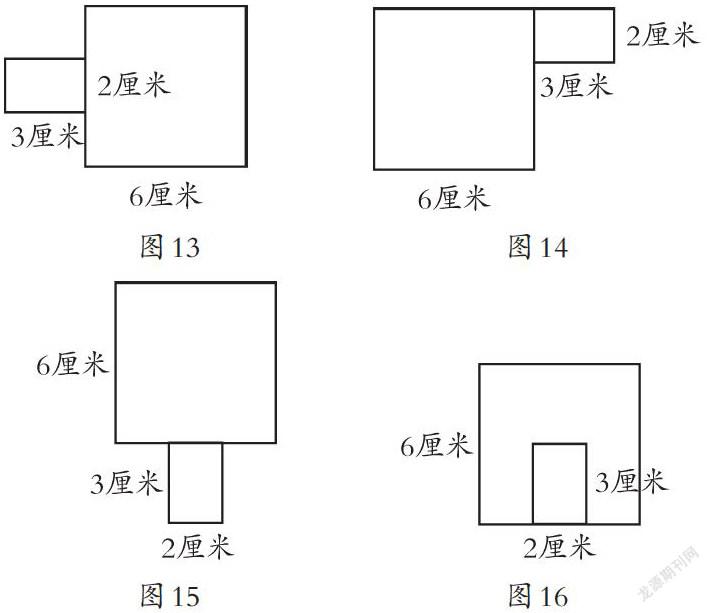

(学生上台移一移,图13到图16分别是四名学生的移法,其中图16的移法是錯误的)

师:刚才大家提到的这些图形,周长为什么都是一样的呢?

生(用手指着说):因为这条边都可以平移过去,它们都剩下两条边,都是一样的。

师(小结):你的意思是,可以平移这条边,它们的周长就可以看成一个正方形的周长加上2条边。

设计意图:这一环节设计考虑到我校学生基础较好,解决简单组合图形的周长并不能满足优等生的需要,于是在此基础上设计这样有挑战性的问题,引领学生思维走向高阶。一个个问题“逼”着学生去发现图形之间的联系,形变但周长不变,体会变中有不变,抓住周长的本质,学生思维在不断地发散和提升。复习课既要做到“下要保底”,又要考虑“上不封顶”,让不同的学生有不同的收获。

(五)沟通求联,建立凹凸周长模型

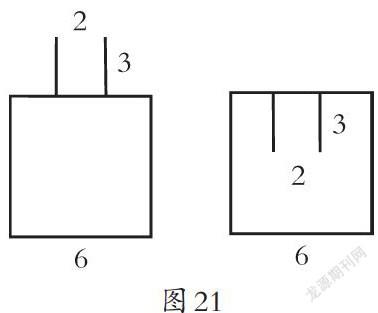

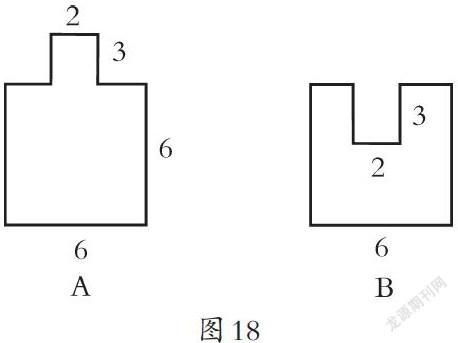

师:6×4+3×2可以表示下列哪个图形的周长?

生1(指着A图形说):这里有1个6,這里有1个6,这里也有1个6,这条边通过平移也出现了一个6,共有4个6,还有这里的2个3,所以我觉得可以用6×4+3×2来表示A图形的周长。

师:那B选项的周长你会算吗?

生1(将B图形平移成一个大长方形):(6+9)×2=30。

师:请你观察,A、B这两个图形的周长,你有什么发现?

生2:我觉得两个图形的周长是一样的。(指着B图形)我觉得这部分是可以翻上去,就和左边的图形是一样的。

生3(学生相应连线):我和她的方法不太一样。我是这样想的。这样就是两个完整的正方形了。

师:哦,你是通过一一对应的方法,发现两个图形的周长是一样的。

师:刚才大家都说两个图形的周长是一样的,老师也有办法证明,请看。

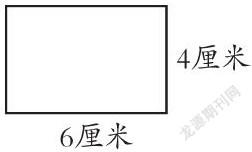

(教师播放动画,学生恍然大悟)

师(小结):通过一一对应、平移等方法,我们发现,这两个图形的周长都是一个相同的正方形周长加上两条边的长度(6×4+3×2),周长是一样的。同学们真厉害,透过表面看到本质,虽然这两个图形一个“凸”,一个“凹”,形状不同,但周长却是一样的。

设计意图:前面的习题都是根据图形想解决的算式,而这一环节倒过来让学生根据算式“6×4+3×2”想象出图形的样子,由式到图,更有利于学生发展空间观念,并且两个选项也是精心设计的,帮助学生巩固周长的本质。接着问题再次跟进,比较凹凸图形的周长,你有什么发现?在日常的练习中经常会出现相关的题目,因此本环节将这道习题关联凹凸图形周长,让学生自己去辨一辨、说一说、移一移,再次感知凹凸图形周长的联系,同时进一步巩固周长的本质——不能只看形状。

(六)回顾小结,梳理学习过程

师:回忆今天这堂课的学习,你有什么收获和大家分享?

生1:我学会了求不规则图形周长的方法。

生2:我学会了一个长方形剪去一个长方形或正方形,剪一角,周长不变,剪一边,周长变大,剪三边,周长变小。

生3:我还学会了两个图形拼在一起后,怎么求图形的周长。

三、课后思考

(一)基于生本现实,明晰真实问题,问题驱动学生深度学习,让复习课“活”起来

个体建构主义认为,学习是一个意义建构的过程。个体的学习是旁人无法替代的,教师需要明晰学生的实际水平,寻找学生真实的问题,才能让真正意义上的学习发生。

传统的复习课,大多亦步亦趋,小步子原则无法激发学生的深度思考。为了打破这种“累人”模式的课堂,笔者抓住教材重难点,以问题情境给学生创造探索和思考空间。例如,本节课第二环节的问题:一个长方形剪去一个任意的长方形和正方形,周长一定变小吗?一个问题抛下去后,不同层次的学生有着不同的思考空间,每个人都有着自己的猜想。学生有一定的抓手,才有信心动手验证,他们的探究热情也就被点燃了。在反馈交流环节,教师不急着分享结果,而是先通过问题驱动学生思考每一类作品想要说明的情况。学生看在眼里、思于脑中,慢慢地,一部分学生顿悟,迫不及待地想要分享自己所悟。一个个相互关联的问题“逼”着学生的思维走向深刻。

(二)修炼倾听的本领,听懂、看透,想通学生的真实回答,让复习课“转”起来

倾听一直是老生常谈的话题。虽经过多次试教和正式展示,笔者内心还是惭愧于课堂上没有听懂学生的回答:囿于时间,忽视了学生的想法。

遗憾1:学生为什么会认为这种移法(如图22)可以用6×4+3×2来表示周长?遗憾2:翻上去(如图23),两个周长为什么就是一样的?

图22的错误“价值不菲”。如果笔者在课堂上能巧妙地利用学生的错误资源,就能让学生思考也变得有厚度:第一,把错误传给学生,让学生自己去辨析对比,学生会发现,这样的拼法,周长是外面一圈的长度,再次巩固周长的本质;第二,如果学生由此拼法想到正方形剪去一个长方形后的周长,那么周长确实可以用“6×4+3×2”来表示。

学生的语言是质朴天真的。把凹进去的小长方形翻上去,形状确实变成“凸”型,周长也相同。其实学生说的翻折是有其道理的,周长是封闭图形四周的长度,凹进去的形状和凸出来的形状都是小长方形,长度也是相同的。为了方便比较,只是把它换个位置,长度依旧不变。

学生的思考和语言,都是内心真实的想法。有的回答正好贴合教师所需,有的却晦涩难懂。看似无厘头的回答,一旦交给学生去解决,学生思维会不断地转动,发生奇妙的变化。

【参考文献】

[1]〔英〕阿尔弗雷德·诺思·怀特海.教育的目的[M].庄莲平,王立中,译.上海:文汇出版社,2012.

[2]诸锦娟.用问题点燃儿童的思维火花[J].小学数学教师,2020(5).

[3]严育洪.任务驱动,给学生学习更多现实感[J].小学数学教师,2019(6).

【作者简介】陈灵(1992— ),女,浙江三门人,硕士研究生,二级教师,研究方向为小学教育。

(责编 黎雪娟)