觉醒年代的新媒体:新兴木刻的传播与发声

2021-08-23邹佳睿

邹佳睿

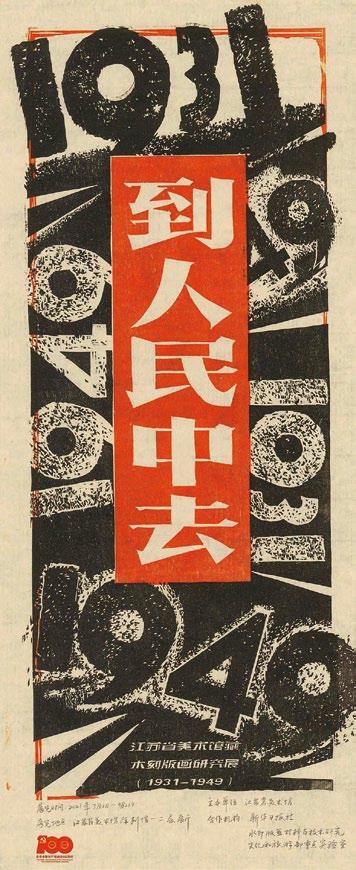

“到人民中去——江苏省美术馆藏木刻版画研究展(1931-1949)”是江苏省美术馆今年为纪念中国共产党成立100周年和中国新兴木刻运动90周年推出的特别策划,力图以图像传播的视角和路径切入,回顾新兴木刻在20世纪上半叶革命中的发声。事实上,在展览策划之初我们就清楚地认识到,新兴木刻收藏并不是江苏省美术馆的独家专属,馆内关于新兴木刻的展览也曾数次亮相。此种情况下,如何避免老调重弹就成了这次展览策划的重点与难点。在梳理藏品的过程中,一条逐渐清晰的线索浮现出来,即新兴木刻作为一种有力的图像新媒体在20世纪革命宣传中的生产和生效。这条线索勾连和贯穿了新兴木刻运动发展的整个脉络,或者说这本就是新兴木刻自诞生之日起的属性和使命,也正是鲁迅所说“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”的缘由所在。

江苏省美术馆陈列馆的展厅分布将展览现场天然地分割为两个部分,正好对应了展览的两个章节:“走向十字街头”和“走向红色热土”。前一章节关注城市贫民的苦难,旨在共情和唤醒底层民众救亡与抗争的意识,因此呈现出更多倾向于具有强烈体验感和鼓动性的图像;后一章节则关注解放区农民生活,展出了一批旨在启发民智并承担政治宣教功能的木刻,这同时也是一批在农村改革和工农兵群众审美取向的结合中完成的具有民族风格的作品。

一、共情与煽动:凝视、呐喊、抗争

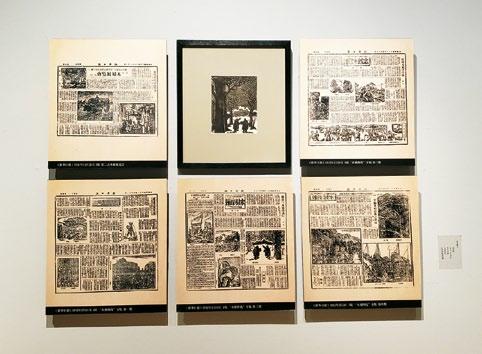

因战争年代摄影器材严重匮乏,以及洗印技术和印刷条件的局限,当时的报纸媒体版面图像来源主要是木刻而非摄影。如在1940年出版的《新华日报》6个月的样本中,累计刊发的木刻版画多达153幅,而摄影照片仅有18张,两者比例达到8.5∶1,足见木刻作为大众传媒的能量是相当可观的。作为实际传播路径的参照,展览就部分直接对应于《新华日报》上的木刻作品做了有针对性地展示。

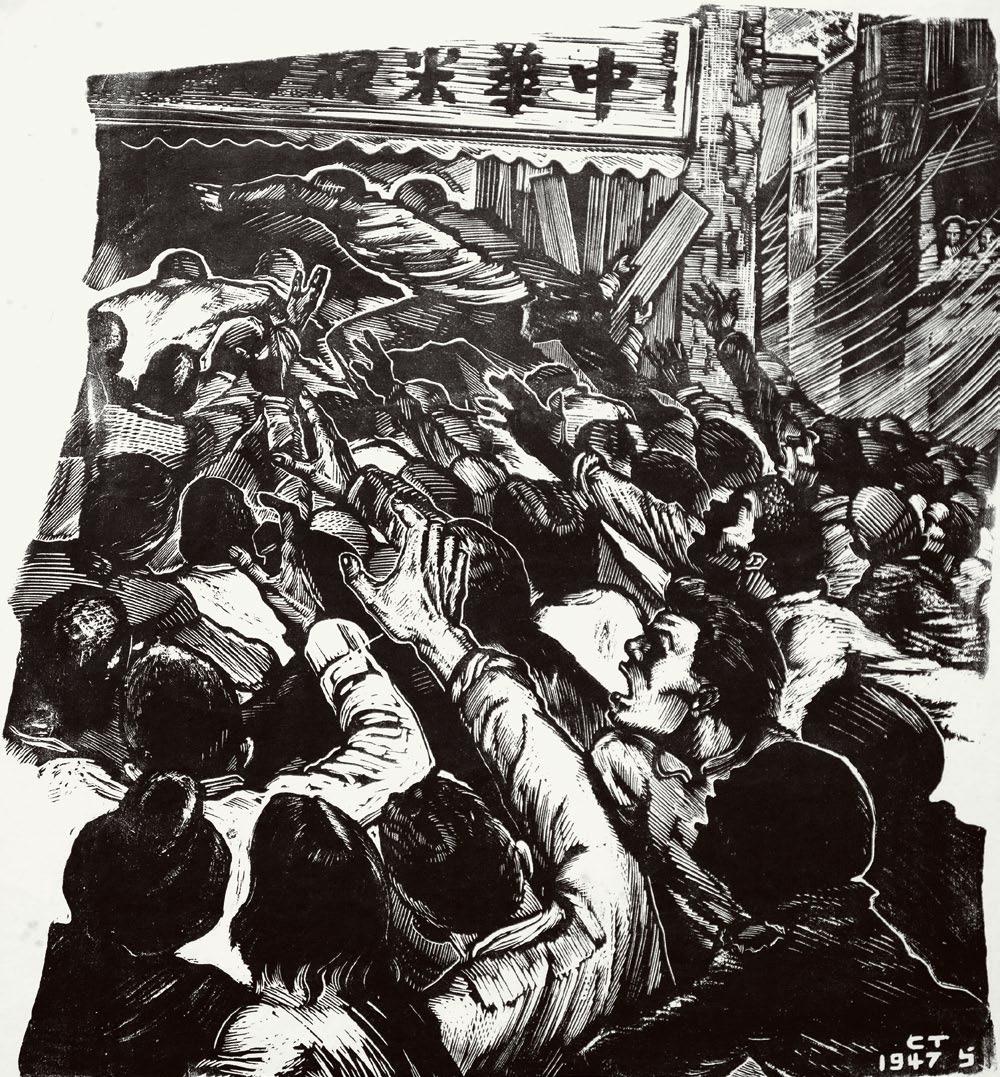

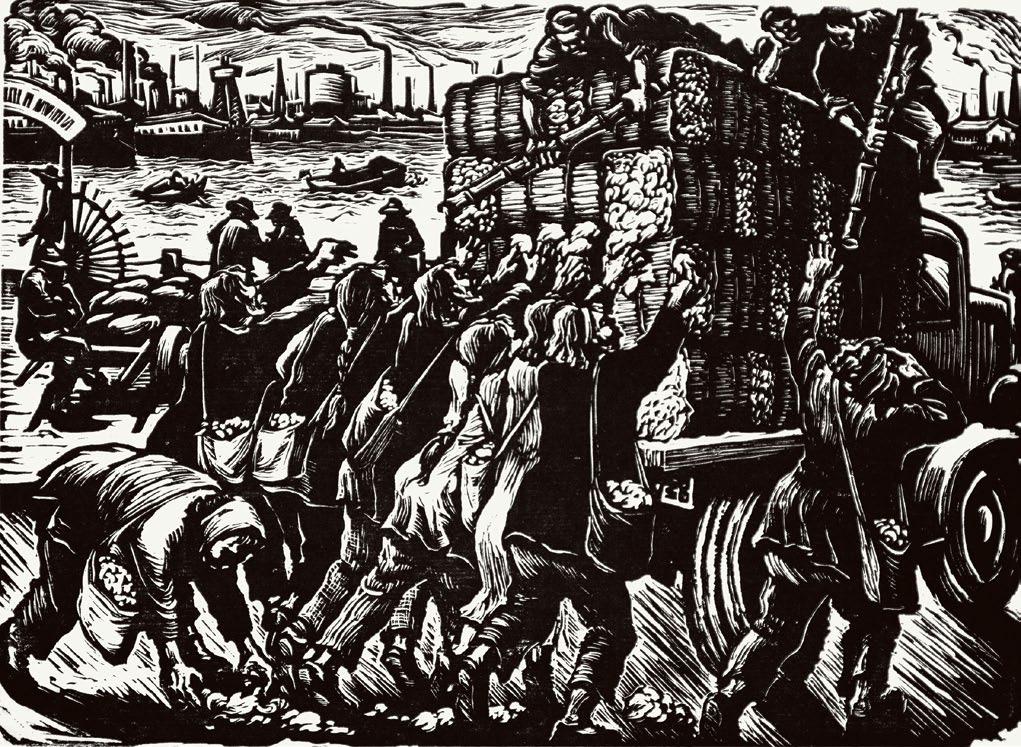

第一章节由“彷徨与凝视”“呐喊与悲号”“抗争与救亡”三个主要部分构成,通过这类简单有力的图像创作展现木刻青年走向群众的大众化探索。其中,“呐喊与悲号”是最具有代表性的图像符号。1930年6月,欧阳予倩在广州把苏联剧作家谢尔盖·特列季亚科夫创作的先锋派政治剧本《怒吼吧,中国!》搬上舞台,以此抗议帝国主义制造“沙基惨案”的罪行。李桦受此启发创作了新兴木刻具有代表意义的作品《怒吼吧,中国》,作品中人物怒吼和挣扎的状态糅合为强烈的戏剧张力。以此为先声,“怒吼”这一图像类型的作品不断出现,学者艾姝将其总结为“众人-怒吼-口号”的图像构成模式。这种图式至20世纪40年代逐渐发展成熟,展览中的几幅创作于同一时期的作品--赵延年的《抢米》、郑野夫的《抢棉花》、汪刃锋的《为了米》都展现了相类似的主题:1947年,由于国统区出现了严重的粮食短缺问题,粮荒和粮价的上涨把农民和城市贫民逼上了饥饿和死亡的绝路,各地掀起了抢米的风潮。但木刻图像中的抢米饥民丝毫没有流露出任何可怜、忍耐或畏惧的情绪,取而代之的则是情绪高涨的呐喊。事实上,如果考慮到这些作者所在的“中华全国木刻协会”与中国共产党相当密切的联系,或许会更深刻地认识到这种“呐喊”图像在占据宣传阵地中的策略和效应。尽管抢米确属事实,但如何使更多的人意识到饥饿问题已经达到相当严重的程度,并将这种情绪传播和放大,木刻图像确实有比较大的发挥余地,其目的正是为了将“饥饿”这一问题矛盾彻底激化,为“反饥饿”背后的“反内战”话语埋下伏笔。

走向十字街头部分的叙事正是围绕着这些颇具共情和煽动意味的图像展开,借以探讨民族危难之际,当战争中断了所谓“为人生而艺术”和“为艺术而艺术”的尝试和讨论,艺术家从探寻中国美术发展道路的旧梦中惊醒之时,图像如何能够从象牙塔走向大众,并在传播的过程中动员起广大的民众形成浩大的战斗洪流。

二、宣教与动员:工农兵、新生活、民族形式

在解放区根据地,一腔热情的版画家过去创作的那种带有表现主义风格倾向的作品显然并不奏效。如果本就预设为大众传媒和宣传武器的木刻并不能有效地把图像内涵传递给受众,其作为传播媒体的属性实际上就是失败的,这也是展览在这一部分中首先把“阴阳脸”的问题抛出的逻辑起点。如何解决这一问题?毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》高度提炼概括了文艺的三个发展方向,此次展览“拿来”作为三条叙事的主干线索:“中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地、无条件地、全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中。”

更确切地说,在当时的历史语境下,解放区木刻的创作路线,主要是深入到农民和农村的生活中去。这既是乡村宣教和民众动员的重要方式,也为艺术创作探索提供了新命题和新形式。通过借鉴中国老百姓喜闻乐见的窗花、剪纸等民族形式,以及对政治民主、婚姻自由、男女平等、军民合作等题材的集中刻画,木刻图像在视觉上实际已经构筑了解放区朴素幸福的新生活图景,并以此为传播媒介,将看似生活化的私人记忆转化为群体的身份认同,激发人们在心中逐渐勾勒起未来生活的美好景象。这一“与时代同步、与人民同心”的积极经验,也成为1949年后在图像中构建新中国形象的有力支撑。

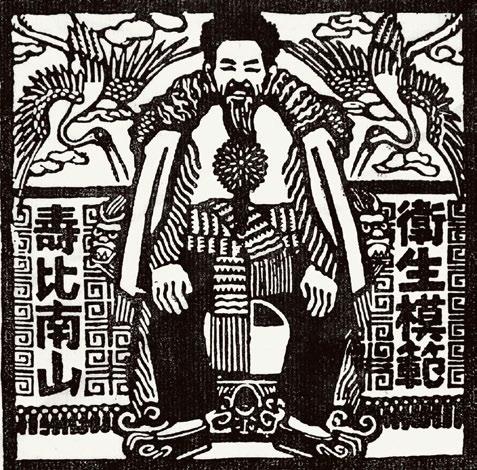

阅读一些文献能够直观地感受到解放区木刻在实际宣教工作中的作用,如二楼展出的《农村应用文》《农村新文艺运动的开展》,以及为配合敌后抗日斗争而在新四军根据地创刊的《苏中画报》等,都是极为浅显直白的宣传材料。在农村识字率极低的背景下,木刻图像及相关出版物的配合出现对推动基层的文化宣教无疑具有不可忽视的意义。这一层意义更明显地在罗工柳的《卫生模范》中有所体现,画面人物的正面端坐式构图源于汉画像石中的西王母形象,将崇拜对象由神祇转为卫生模范,加以青云白鹤等富有吉祥寓意的传统图案,两侧文字“卫生模范,寿比南山”点明画面主旨是为这位卫生模范老人祝寿,借此鼓励群众提高卫生意识。通过对细节的比对和挖掘,展览试图为观众建立更明晰和直接的视觉路径,即引导观众穿过被艺术家修正和叠加过的图像,抓取其图像的生产初衷和发声诉求。

一个有意思的地方是:展览中有不少文献是木刻技法类的书籍,在当时是为推广木刻这种新媒介而编印刊发的;同样出于对木刻技法的释读,展览邀请了水印版画材料与技术研究文化和旅游部重点实验室就某些重要作品的局部重新刻版,为观众呈现木刻的制作过程。曾经把木刻术从中古的复制功能中解脱出来,被视为先锋新媒体的现代木刻今天已经退居为美术馆中的旧物。过去因“新”而需向民众推广,在当下却由于足够“旧”而要向观众释读,使其焕发出一种陌生的新鲜感。今天如何去重新审视新兴木刻本身的工具特性,及其与现代文化、视觉传播及时代语境的关系,希望这个展览能给出一点答案。