艺术原型和原型艺术空间

2021-08-23唐克扬

唐克扬

对于视觉艺术而言,“原型”(prototype)貌似不是一个陌生的概念;但“原型”往往容易混同于再现艺术的来源,也就是“原物”或者模特。确实,特别是对于不那么强调再现的自然主义面貌的中国艺术而言,“真”未必一定是“像”, “像”有的时候也就混同于“真”。所以一个人提起艺术和它的“原物”“相似”,相当于两者之间“有关系”而已;某位肖像画家,便也顺嘴告诉他的观众,其实这幅画的“原型”,最早画的是平凡生活里的某某。

有意思的是,習惯了把他们的作品称之为“画”的中国艺术家,把展出的地方称之为“画廊”,大多数艺术家称为“画家”,不大会想到空间“出处”的问题——他会在乎他的画按照路易十四艺术收藏的陈列方式,还是遵循纽约老派画廊的做法吗?很大程度上,或许,这是因为一座建筑不存在“像谁”的问题。一个画家会为他的作品找出各种祖述的对象,但是他对于建筑的态度基本是单数形式的。他也许会做出特定的选择,但是往往缺乏断然的理由。

这是我们把“原型”这个概念从“像”的深渊中拎出来探究的原因。“原型”不是一个单数的概念,大量相似的“原物”共同构成共通的“类型”(type),后者是一个模糊的范围。换言之,“原型”并不是一种确定的东西,而是很多种可能性——这便接近了“空间”这个词最基本的属性。中国画家熟悉的一种特殊的艺术惯例《画谱》,也许可以更好地解释这种差别:依据这种思路,“原型”或许可以被拆解为不大有直接关联的内容和形式——内容是再现主题(represented),而形式则是主题再现的方式(represention)。比如“伏羲女娲”既是一种通行的样式画(强调共同性),他们的样貌又可以追索到先民的某种原始信仰(价值在于差异性);而任何《早春图》既描绘了“早春”这样习见的山水画主题(强调共同性),又不可避免地指向“郭熙笔法”一类只有特定艺术家才有的套式(价值在于差异性)。换言之,在艺术的世界里,“原型”不会只是一个,但是最终选择哪一个则显示了艺术家独特的功力。

为什么艺术家对艺术空间的差别甚少要求,对于艺术品的个性却有接近盲目的热情?在强行指定的谱系范畴内,人们仅仅计较“风格”的差异性;但是“原型”的观念延伸到单数的艺术作品之外,就出现了显然的生拉硬拽的悖谬。哲学家维特根斯坦曾经质疑过通行的“原型”方法:具备共同元素的成组事物就一定属于同一类“原型”吗?例如,羽毛球和鸟都含有“羽毛”且“会飞”,但它们却显然不是同一类东西。庸俗化的“分类”摧毁了艺术“原型”应有的魅力——那么,我们为什么会把在可晕染的纸张上泼洒颜料、产生水渍作品的都叫作“当代水墨”,把使用油彩绘制的作品统统放在一起展览,不管它们其实有着多少内在的文化差异,或者明明搭配了不尽合适的画框?

这就是我们在意“艺术空间”这样的事情的真正原因。人类学家着迷于研究“原型”理论的一个重要目的,是他们看到真正的“原型”往往摧毁了我们对于寻常“类别”的印象,促使我们寻找事物背后真正的联系,使得肖像画和人物雕塑不仅仅是因为委托人不同才属于各自的艺术门类。构成“原型研究”的核心思考应该是“分层”(grading)而不是“混同”;觉得一道菜“好吃”的普通食客,显然不同于总是说“外焦里嫩、麻香鲜咸”的美食家。但是,除非你一上来就置身于一个异质性的又是开放的空间,你不会自觉地意识到当代艺术创作自身的裂痕。由于我们文化的原因,这种裂痕总是趋于修复自身,而不大会长期与你和平共处。于是,一幅美丽的画总会越来越像画,直到它彻底脱离这个世界。

建立在这样的假设上的“艺术原型空间”,才是新的博物馆建筑学的突破口,也是艺术策划的新思路。它并非做艺术家无条件的奴仆,而是不可避免地引入了比博物馆、美术馆保藏的图像来源更广大的东西。首先,是使得展览融入当代生活空间的情境;然后是创作中已经蕴涵的各式各样的物质世界的情境;最后,是展示方式的“原型”在浮现时喻示着的特定的结构和故事,里面可能有着极其特别的社会仪式的含义,也可能在新的展览条件下扭曲变形。这一切,才最终构成了“原型研究”的完整意义。我相信,用“原型空间+作品研究”的思路,可以探究所有的美术馆陈列,尤其针对中国自己的艺术传统所激发的当代创作,例如上面提到的“新水墨”,那将会意味着一种崭新的看待当代艺术的角度。

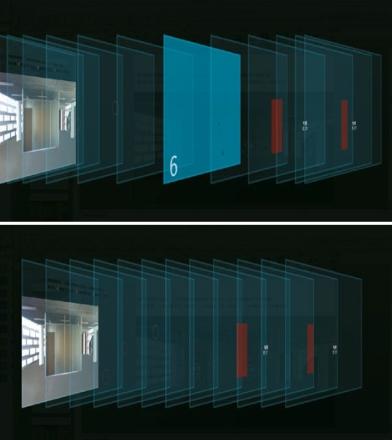

2015年夏,我受邀为一个位于深圳的“新水墨”展览设计艺术展陈。既是这种展览的观众又是它的“问题解决者”,我是在两种不太相同的方向上思考这个展览的意义的——我其实走得更远一些,还是这个展览最较真的“思考者”和“批评家”。首先,“展览设计”需要配合策划人最基本的展出需要。关山月美术馆提供了基本的展出条件,一层大(圆)厅、一层和三层的两个独立展厅,我需要把现有的作品条件、策展意向和展厅条件大致“配对”。展览分“云水阁”“花石纲”“神女列传”“佛造像”“山海经”5个单元。“云水阁”,顾名思义会有“云”和“水”的意象,同时也呈现着水墨绘画中“流动”的特点,以及“看画”——主要是长卷——中揭示的某些有关“看”的问题;类似地,“神女列传”需要考虑群组的人物肖像的传统呈现及其意义,和“佛造像”(基于石窟寺的图像陈列语境)一样,具有非常鲜明的典型的观看情境的特征;从“山海经”开始,“原型”(空间)和“画题”(展品)进一步拉开距离;三楼的“花石纲”一词,源于宋徽宗运输东南花石的著名船队,此处则着意于展陈与水墨画造型有关的“物体”——它不一定是对物体的图画再现,而可以直接是物体自身。

这些作品琳琅满目,却又很难统一在哪怕粗放的意义框架中。在初次接触到它们的时候,我会情不自禁地想起加拿大建筑中心为建筑师赫尔佐格和德梅隆举办的经典展览“自然史”(Natural History);在其中,紧绷绷的“艺术家-作品”的关系获得了解放。同样,那个展览具备无所不包的多样性,兴趣驳杂的策展人显露出创生世界(world-making)的雄心,置入展览中的各种不均等的“成分”保持着各自的意义,其间并没有什么调停意义的权威(mediating authority)——如果说还有什么将这些琳琅满目的“物品”最低限度地统一起来,那么就是展览空间本身。

根据以上的判断,我们对美术馆现有的展出条件进行了初步的评估。

理论上,在确定展览主题后,策展人依然有一定自由挑选“合适”的作品,编造一个尽量完美的展览“故事”。但是现实中,无论是策展人还是展览设计师都不可能挑剔所有的作品,因为保持着自由意志的艺术家不可能真的按策展人的意图来创作。于是,老问题,也是一个基本的问题出现了:作为一个导演和场景设计师,是否应当在事后“摆布”展品?又如何能够做到?在这个追求新意的水墨展览中,我采取的依然是最低度的“设计”,基本原则是并不改变作品本身的观瞻,也不显著地改变它的陈设方式——但是,和探究“原型”含义的研究中出现的关键词类似,我们可以做到的是改变展览的情境(context)。

在这个过程中凸现了中国传统绘画在今天的尴尬,从中可以看到水墨绘画从展陈方式本身就有别于西式画廊的设定,这可谓是它的“原境”。谈到非常具体的话题,水墨画传统的装裱适应的实际上是传统生活的物理和文化情境——“软”“小”“暗”:“软”是指作品的物理属性的薄弱,缺乏西洋绘画强烈的“实物”感和硬直的表面;“小”暗示着亲密的观览环境;“暗”是私密空间不需要特别的照明——今天,这种物理和文化情境无论如何已经不存在了,大多数美术馆的尺度早已放大成巨硕的公共空间。为了适应这样的尺度和功能,作品的装裱改成硬画框,创作本身变得“巨型”,展出的环境也从幽暗、杂色的庭院内室,转移到一片白色的展墙前,有戏剧性的画廊灯照明——有鉴于这种局面,这次展览的首要任务就是做些展陈方式的革新,不仅仅着眼于空间的设计和装修,而且试图在一部分作品的装裱方式上适应主题的需要,同时并不剧烈地改变作品本身的面貌。

比如,尽管大多数的艺术家还都视他们自己的创作是“画”,但我们为一部分作品更换了“画框”,要么是和背景同色等大的白色画框,要么是透明无色的亚克力画框,这样,画框便在空间之中“隐没”了。

接下来该是展览空间的问题。上面已经提到中国绘画的观览情境中存在的特殊性,它不仅仅是尺度的问题,而和一整套“看”的文化有关。在纯然当代的环境中,这种“看”的文化不可能只是一种“规范”或者“程式”,它将落实为作品与环境间出人意表的关系,以及作品与作品间出人意表的关系,由此将发展出当代艺术中新的“原型结构”。

例如,在关山月美术馆的“圆厅”中展出的“云水图”手卷,并不等同于西方绘画之中的“全景画”,取喻于那些古代中国最著名的例子比如《韩熙载夜宴图》,却又悖逆了手卷的原意。当局部的视觉经验在一个完全不同的现代空间中展开时,它不仅仅是扩展,更颠覆了“原型”的意义,如此便有了当代“云水”的意象。“神女列传”则沿着相反的方向发展。它首先使人联想起一类早已不存在或者不常见的场景——也就是传统中国人如何在公共空间中陈设肖像画,比如传说中的“凌烟阁功臣图”的情状。在宗族祠堂和高等住宅中堂里,陈设尊长肖像的时候,通常是通过肖像严格的正面观,甚至使人“不能逼视”,反而强化了“看”的意义;但是在我们的展览中,“列传”的取喻打破了“看”的惯常含义,由于展墙行列间的距离过窄,观众是不可能像寻常那样去“看”作品的,他无法退后几步,而只能在和展品的亲密关系里理解它。在沿着长长的“展巷”向前行去的时候,这种关系不是科普式的局部示范,而是强烈地体现了展厅内在的总体逻辑。

畢竟,这是一个带有“当代”特征的中国艺术展览,已经办了数届类似展览的深圳方面,借重年轻而有锐气的策展人,想必不想重走旧路。所以这里的阐释并不凿实传统,而只是一种依于原境的“意会”。但是它们最大限度地传达了艺术赖以生成的自身的“原型空间”的意图。如上所述,这里的“原型”基于的绝不是“像”,或者更学术地说,它缺乏表面的相似性(verisimilitude)。实事求是地说,作为一种带有实验性的艺术实践,这些不同的展陈面貌后呈现出的不是截然的“古代”,相反,内容和形式忽远忽近之间,显形的是鲜明的“当代”——但是,它也未尝不暗合于创生中国艺术传统的那些上下文,特别是处于巨变时期的作者和他置身的世界之间的矛盾。对于展览空间的处理最终是为了让观众更好地理解展览的策展意图,而不仅仅是放大作品本身。

不像大多数当代艺术的群展空有展品、仅备名义上的标题而无实质的勾连之处,也不仅仅为了公平而平等地看待展览组织形式的结构,使得展览等同于展会,“原型研究”并非着意于艺术作品不变的本质,而是更注重它们和环境“相爱相杀”的内在逻辑——而这也正是“原型空间”的深层含义。