分解、转捩与当代艺术的“宏大化”:从皮斯特莱托个展“生命的公式”谈起

2021-08-23石冠哲

石冠哲

如果我们承认,艺术的最初源头来自信仰的仪式,那么我们是否敢于认可艺术的尽头依旧是宏大的信仰?

至少在皮斯特莱托(Michelangelo Pistoletto)看来,信仰观念是艺术的终极发展形式之一。这种观点在他1977年的作品《艺术承载信仰》中初显端倪,在他1993年的作品《艺术符号》中似有加深,进而在他2000年于法国马赛保利-卡尔门斯特肿瘤医院展出的装置《接纳多宗教告解和世俗信仰之地》中发出强音,直至2009年皮氏创作了又一件与这一主题紧密相关的作品《审判时间》。客观地说,最后这件作品是艺术家最具代表性的创作,他把自己的艺术信仰观和从20世纪60年代初开始就作为其创作元素的镜子有机结合,建构出一个观念的场域。

这一场域的扩大与再建,近期又出现在皮斯特莱托的中国新个展“生命的公式”中。由于此次展览的策划出自艺术家本人之手,能更清晰地展现出皮氏对于自身艺术思想的解读和艺术脉络的定位。主厅中安置的镜面装置列阵、两侧悬挂的数十张巨幅挂布、展厅顶端巨大的“第三天堂”悬吊装置,形成强大且具有浓厚沉浸感的空间。艺术家试图以超艺术的宏大观念自问自答式地告诉观看者“生命的公式”是什么。

显然,这是一个太过形而上的命题,以至一些对当代艺术有所了解的观众置身其中也会心生疑窦。毕竟,无论是空间上的广延还是数量上的无穷,都不足以成为当代艺术质量优劣的评判标准。这种近乎仪式般的表达氛围和形而上的宏大命题更需要平易近人的朴实叙述;否则,观众在面对体量和空间上的巨大压力时,除了感受到艺术资本的权力外,应该再难体会到艺术家创作的初心和愿望。不得不说,这是一个老生常谈的话题,但是放在皮斯特莱托的艺术语境中又是一个值得反刍的话题。

反刍的切入点首先是在展览的横向维度,关键词是分解。艺术家显然也注意到了上述提及的问题,因此,他在后续展览空间中的作品就力图对主展厅的信仰场域进行阐释和说明。某种意义上说,这就是一种横向的注解,艺术家把两条不尽相同的线索同时展示:一条线索源自他1961年的“镜画”,并发展成当下的超级镜面不锈钢丝网版印作品和玻璃装置作品;一条线索则来自文章起首处所梳理的信仰观念,最终形成了“第三天堂”的观念化符号。这种分而“置”之的展示策略,不仅在空间处理上让镜画、镜面装置(第二展厅)和“第三天堂”的文献图片(收尾长廊)之间区隔分明,更从内容实质上突显出二者的矛盾和差异——叙事的与符号的、具体的与抽象的、世俗的与理性的。

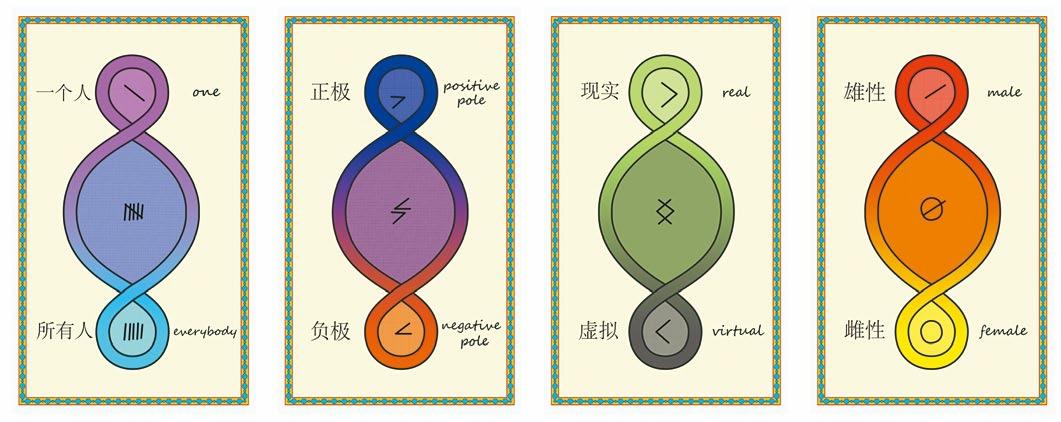

值得一提的是,作为符号的、抽象的、理性的后者——“第三天堂”,其概念直接来自皮斯特莱托2003年发表的《第三天堂宣言》。三个圆环的符号分别代表着自然、人工和新人类的诞生,三个圆环的相接象征着艺术家期望并认为即将来到的三位一体的理想世界。而在彼时前两年的2001年,人类螺旋状基因序列组(二维视角上同样是圆环相接)的公布恰是人类发展史上人工认识自然并将改变自然的重要里程碑。艺术家感悟到时代的变化,用自己的方式宣告着新纪元的降临。此后,“第三天堂”的标志不断出现在意大利的国境线、奥地利的美术馆、德国的大使馆、法国的卢浮宫、瑞士的万国宫,乃至广袤的自然环境和宇宙空间站的视频上……“落地”成为艺术家宏大观念得以有型的方式,“走向公眾”成为艺术家宏大观念得以有价值的途径。通过对相关种种文献的展示,艺术家颇为吃力地希望观看者能够对他所描述的人类乌托邦、信仰理想国有多一些理解。但相比之下,观众们似乎还是对他的一系列镜面作品更感兴趣。毕竟,超级镜面不锈钢加上丝网彩印的人物形象非常适合当代“网红经济”的看展拍照需求。在这里,我们窥见了老大师的创作分裂:理性的很理性、世俗的很世俗——所谓“上帝的归上帝,恺撒的归恺撒”。从中,我们也看到了艺术家作为展览的策划者,希望把“宏大化”的展览主题落在实处的努力。

反刍的第二个切入点是在西方前卫艺术的纵向发展维度,关键词是转捩。皮斯特莱托的创作流变为我们了解西方前卫艺术的变化提供了绝好的例子。作为20世纪60年代意大利“贫穷艺术”的代表性艺术家,他1965年至1966年创作的《减少的物品》因为对艺术市场体制的抵抗而令整个画廊行业侧目,1967年创作的《碎布的维纳斯》成为“贫穷艺术”最经典的作品。应该说,这种不仅具有反叛精神、同时具有杜尚式禅意思维的创作在20世纪六七十年代的艺术史叙述中不胜枚举。比如理查德·塞拉在1968年创作的《泼洒》,将熔化的铝泼洒在地板和墙面的交接处;比如罗伯特·莫里斯在1969年创作的《每天变化的连续性计划》,作品由一些非雕塑的低级材料构成,展示结束后就立即丢弃;再比如马塔·克拉克在70年代创作的一系列切割建筑楼板的作品……其中,前两位更为激进,他们直接告别了画廊系统而将展示空间放在了艺术经纪人卡斯特里的仓库中,并和其他一些艺术家的创作一起,构成了所谓“卡斯特里9人”(9 at Leo Castelli)的项目。同时在1968年,一些新理论的先后出现也为艺术家打开创作思路不断提供参照与指引,比如罗伯特·莫里斯提出的“反形式”(antiform)、露西·利帕德(Lucy Lippard)提出的“非物质艺术”(the dematerialization of art),以及伯恩汉(Jack Burnham)的著作《超越现代雕塑》(Beyond Modern Sculpture)。

从这些叙述中可以发现,20世纪60年代末的西方前卫艺术虽然还在现代主义精英语境中延续,却已然开始向新方向迈进。这种趋势就是一种试图摆脱材料、空间、体制等束缚,进而介入社会和影响公众,塑造大众价值判断的社会学诉求,也就是我们现在所说的“当代的”。皮斯特莱托的创作变化很明确地佐证了这一脉络,换言之,他的创作就内含于这一脉络内。其《减少的物品》对画廊的抵制、“贫穷艺术”对材料的瓦解,实质上都跳脱不出现代主义精英艺术自我审视和否定的范畴。1968年对于皮氏而言也是极为重要的时间节点,在此后的两年内,他主导了一系列公共演出活动(包括开放工作室和“动物园小组”项目),开始了进入公众的尝试,最终转而实践我们现在看到的“第三天堂”的宏大的社会观念。

行文至此,我们是否能说,恰恰是因为当代艺术强调进入公众的价值诉求,从一定程度上导致了作品体量和观念的不断“宏大化”?毕竟,在走出白盒子的束缚后,空间上的规训被打破,无形中被筛选的观众精英身份也被平民化。当代艺术家面对广阔的公共空间和自然空间,甚或数量极多的大众,前者要求作品体量能与广阔的公共和自然空间相匹配,如罗伯特·史密森的《螺旋形防波堤》,后者要求作品观念尽可能地被大众公约化接受,如林樱的《越战纪念碑》。所以,对于“宏大”的追求已经在20世纪60年代末注入到了西方当代艺术萌芽的基因中。但问题是,当代艺术经过近60年的发展,面对日趋庞大的艺术资本和不断严密的艺术展示体制,其最初基因中的“宏大化”诉求在遇到体量更大的金融动力与容积更大的美术馆和超级画廊建筑时,必然也要陷入两难的维谷中——再次被空间束缚,再次被置于精英化的视角下。“宏大化”的失语,也一定会成为意料中的结果。

最后,笔者想提及若干年前同样在上海观看的一场名为“蛇杖”的艺术家个展。展览讨论的核心也是极宏大的主题——权力,整个展厅中充斥着数层楼高的巨大装置和雕塑;相较之下,反倒是二楼展出的艺术家创作小稿更显得温情脉脉,人文味十足。“宏大化”的企图反而敌不过一片薄纸的力量。虽然我们认为当代艺术是关涉价值判断的艺术,但其中直抵人心的艺术精神也不可或缺。