职务犯罪调查阶段认罪认罚从宽的制度缺陷与完善路径*

2021-08-20牟绿叶张传玺

□ 牟绿叶 张传玺

内容提要 在职务犯罪的调查中,“认罪认罚”和“从宽处罚”是一种单向度的关系,监察机关有权决定是否提出从宽处罚的建议。被调查人丧失了选择认罪认罚并获得从宽处罚的主体地位,律师无法介入监察调查并提供法律帮助,检察机关也不能进行有效的法律监督。这些规范缺陷导致下游程序出现了“三高”或“一高”现象,最明显的是认罪认罚的职务犯罪案件的上诉率明显高于所有认罪认罚案件的平均上诉率。监察调查处于整个刑事程序的上游,为防止调查阶段出现违法行为,并确保认罪认罚的自愿性、合法性和真实性,以及供述的真实性和全案事实认定的准确性,有必要在告知义务、律师帮助、监督机制等方面,对职务犯罪调查中的认罪认罚制度予以完善。

引 言

党的十八届四中全会首次提出“完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度”的要求,经过两年多试点改革,2018年《刑事诉讼法》正式在总则部分第15条作出原则性规定,“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。”同年3月,全国人大表决通过《监察法》,其第31 条吸收了认罪认罚改革的精神,规定涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚,并具有法定情形之一的,监察机关经领导人员集体研究,并报上一级监察机关批准,可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议。这一规定解决了监察机关办理被调查人认罪认罚案件无据可依的问题,便于监察机关以认罪认罚从宽鼓励涉嫌职务犯罪的被调查人主动供述,并积极配合调查。①但是,与《刑事诉讼法》相比,《监察法》对认罪认罚的适用设置了更高的门槛,导致监察机关在行使“认罪认罚建议权”时存在一定的风险。②两法规定的不一致性使得认罪认罚制度在普通案件和职务犯罪案件中出现双重标准,产生规避法律适用、侵犯基本权利的问题。

与普通案件相比,职务犯罪存在隐秘性强、反侦查能力强、言词证据依赖性高等特点。③有鉴于此,《监察法》规定监察机关可以采取“谈话、讯问、询问、留置、查询、冻结、搜查”等多种措施,以实现“强化监督公职人员、深入开展反腐工作”的立法目的。我国监察机关改革采行的思路是“新设专门机构负责职务犯罪的侦查”,“专门机构的行为往往会脱离诉讼轨道,割断职务犯罪侦查与检察官行使公诉权、审查批准逮捕权和其他诉讼监督职权之间的有机联系,也有排除法院司法控制的趋势。”④这种“脱离诉讼轨道”的趋势集中表现在,监察调查活动具有高度的封闭性,既没有律师参与又欠缺必要的法律监督,目前只能依赖监察机关的内部监督和调查人员的个人素质。本质上,认罪认罚是被追诉人和监察机关之间达成的“协议”,自愿、合法、真实的“协议”具有简化程序和从宽处罚的双重效果。从整个刑事程序的特征来看,上游程序中达成的“协议”将对后续审查起诉和审判活动产生持续影响。⑤因此,立法者再三强调要确保“协议”系被追诉人真实意愿之表示。⑥但是,在职务犯罪的调查中,我们难以察觉调查人员是否存在违法讯问行为,如果他们以刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗方式取得了口供,虚假的可能性非常之大,仅凭此就作为定案根据,极易造成错案。⑦为避免源头出错并确保职务犯罪案件调查、起诉和审判的质量,本文围绕《监察法》第31 条及《刑事诉讼法》的相关规定,分析职务犯罪调查中适用认罪认罚制度的问题,并提供初步的完善建议。

一、职务犯罪案件调查阶段认罪认罚的制度缺陷

(一)“认罪认罚”和“从宽处罚”的单向度设计

在普通案件中,“认罪认罚”和“从宽处罚”是一种双向度设计,只要嫌疑人在侦查阶段主动认罪认罚,获得从宽处理是可以预期的结果。《刑事诉讼法》第15 条将认罪认罚从宽在原则部分予以规定,表明认罪认罚已经成为诉讼法的重要原则,是法定从宽情节,量刑时应当予以考量,从宽处理不再是可有可无。⑧为落实这一原则性的要求,《刑事诉讼法》 第120 条要求侦查人员在讯问嫌疑人时,应当告知其享有的诉讼权利,如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。履行告知义务是为了赋予嫌疑人是否认罪认罚的选择权。检察机关在审查起诉时,可以根据犯罪的事实、性质、情节和社会危害性以及认罪认罚的情况,依法提出从宽处罚的量刑建议,法院作出判决时,一般应当采纳检察机关指控的罪名和量刑建议。这种前后呼应的制度设计,最大限度地消弭了“可以”从宽的不确定状态,有助于鼓励嫌疑人认罪认罚,贯彻宽严相济的刑事政策。⑨此外,“两高三部”于2019年10月联合颁布的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第8 条指出,对犯罪性质和危害后果特别严重、犯罪手段特别残忍、社会影响特别恶劣的犯罪嫌疑人、被告人,认罪认罚不足以从轻处罚的,依法不予从宽处罚。综合以上正反两方面的表述,认罪认罚已经成为一种法定从宽处理的情节,普通案件只要不存在“必须依法严惩”的情形,认罪认罚的嫌疑人原则上都能够获得从宽处罚,从而达到制度的“双向度激励效果”。

在职务犯罪案件中,“认罪认罚”和“从宽处罚”之间体现出鲜明的单向度关系。认罪认罚从宽不是《监察法》的一项原则性规定,监察机关也没有告知被调查人可经认罪认罚获得从宽处理。《监察法》第31 条规定,涉嫌职务犯罪的被调查人若要获得从宽处理,必须同时满足三个条件:(1)主动认罪认罚;(2)具有法定的一项或多项情形;(3)经过上一级监察机关的批准。其中,法定情形包括:(一)自动投案,真诚悔罪悔过的;(二)积极配合调查工作,如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的;(三)积极退赃,减少损失的;(四)具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。《监察法》释义中补充指出,被调查人主动认罪认罚,在主观上表现为能够认识到自己的行为违反了法律的规定,并愿意接受法律的制裁,并对自己的所作所为感到后悔,表现了被调查人改恶向善的意愿;在客观上,表现为被调查人自动投案、真诚悔罪悔过,积极配合调查工作、如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为,积极退赃、减少损失。⑩而在普通案件中,“认罪”实质上就是“认事”,即承认指控的主要的犯罪事实,犯罪嫌疑人对指控的个别细节有异议或者对行为性质的辩解不影响“认罪”的认定;“认罚”是指愿意接受惩罚,包括接受刑罚处罚、主动退赃退赔、积极赔偿被害人损失,同被害人和解、预交罚金等。⑪两者相比,职务犯罪案件的认罪认罚对被调查人的主观状态和客观行为提出了更多的要求,因而提高了他们经认罪认罚获得从宽处罚的门槛。不仅如此,监察机关提出从宽处罚建议的,需要经集体研究,并报上一级监察机关批准。这种审批程序有助于保障决策程序的公开公正,并给予被调查人罪责轻重相适应的法律制裁,但却额外设置一道审批程序,增加了“从宽处罚”的不确定性。最后,即使符合《监察法》第31 条规定的所有条件,监察机关移送审查起诉时仍是“可以”提出从宽处罚的建议,而非“应当”提出。与普通案件的“双向度激励机制”不同,监察机关掌控着是否从宽处理的主导权,既没有告知义务,也没有促成认罪认罚的必要,有权单方面决定是否建议从宽处理。职务犯罪案件的复杂性一般高于普通案件,对应的“从宽处罚”却是单向度的,其重要原因在于将认罪认罚制度和实际办案需求捆绑在一起,从而鼓励出现第31 条列举的自动投案、配合调查、积极退赃等情形。但这无形之中扩张了监察机关的权限,使得被调查人选择是否认罪认罚的权利最后取决于监察机关的态度,监察机关掌握主导权的同时也增加了侵犯被调查人权利的风险。

(二)律师帮助权的缺失

德国的协商程序依赖于律师,被告人和被害人一般不能参与协商,被告人只能通过律师表达自己的意见,然后由律师通知其协商结果。⑫美国联邦宪法第六修正案赋予被告人在刑事程序每个关键的阶段都有权获得律师帮助,作出有罪答辩即是“关键阶段”,所以一定要有律师提供有效的帮助。⑬我国在推进“以审判为中心”的改革中,越发强调被追诉人获得律师帮助的权利,要求健全侦查、起诉、各个环节中律师辩护工作的机制,通过控辩平衡和两造对抗来实现庭审实质化的各项要求,达到准确查明案件事实、避免冤假错案之目的。⑭在审前程序中,我国正在“有权辩护”和“有效辩护”两个方面,逐步保障嫌疑人的合法权利和审前程序的公正性。第一,“有权辩护”要求嫌疑人在审前阶段有机会获得律师的帮助。自2017年起,最高人民法院和司法部开始探索刑事案件律师辩护全覆盖的机制,2018年《刑事诉讼法》正式确立了值班律师制度,嫌疑人没有委托辩护人,法律援助机构也没有指派律师的,由值班律师为他们提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施、对案件处理提出意见等法律帮助。第二,“有效辩护”是对辩护效果提出了更高的要求,以便律师在保障权利、维护公正审判等方面发挥实质性作用。有效辩护的要求不仅为了保障被告人的基本权利,更是为了保障整个刑事程序的公正性并维持公众对刑事司法的信任。⑮就监察调查而言,被调查人一般缺乏相应的法律知识,被留置后处于无援的状态,因而允许被调查人在被留置后聘请律师,是程序公正和人权保障的基本要求。

2016年开展监察制度试点改革之初,很多学者主张赋予被调查人获得律师帮助的权利,但没有得到试点单位的支持。其中,山西省阳泉市矿区司法局在其出台的《关于支持配合监察委员会查办案件工作办法(试行)》中,首先对此予以明确禁止,规定监察机关调查案件期间,律师不得介入相关工作。此后,《监察法》及其释义也没在调查阶段设置类似《刑事诉讼法》保障辩护权的制度,实务中律师也不能介入调查工作。至此,在普通刑事案件的侦查和职务犯罪案件的调查中,获得律师帮助的制度出现了进一步的分野,作为认罪认罚从宽改革的一项重要配套制度,值班律师制度并不适用于职务犯罪案件的调查过程。根据《刑事诉讼法》第36 条的规定,值班律师的设置地点包括人民法院、看守所等场所,但不包括监察机关的留置点。目前的留置点多采用“双轨制”,即看守所以外设定的专门场所和看守所内的特定区域,监察机关的留置更倾向于看守所外的专门场所。在调查程序结束后,为防止出现妨害诉讼、串供等风险,移交看守所后的被调查人依旧关押在看守所的特定区域,故在案件进入审查起诉阶段前,值班律师不具备介入调查的客观条件。

(三)法律监督的虚置

检察机关是宪法规定的法律监督机关。《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第54 条要求完善人民检察院对侦查活动和刑事审判活动的监督机制,加强对认罪认罚案件办理全过程的监督。检察机关代表国家追诉犯罪,在认罪认罚的适用中起主导作用,既要通过精准化的量刑建议来影响案件审理适用的程序,也要管控整个过程的风险,防止因程序简化而出现根本性的不公正。所以,检察机关在认罪认罚案件中的法律监督比律师监督、监察机关的上级监督都更具刚性。⑯

在职务犯罪案件中,检察机关难以对监察调查活动进行有效的监督。在起草《监察法》之初,诸多宪法和刑事诉讼法的学者提出,应对《刑事诉讼法》第19 条中的“司法工作人员”作广义解释,既包括公检法和监狱等机关的人员,也包括监察人员,相应地,检察机关在对诉讼活动实行法律监督中发现的监察人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,也可以纳入检察机关立案侦查的范围。⑰这一观点最终未得到立法者的采纳,检察机关也就没有法律依据将其监督延伸至职务犯罪的调查阶段。2018年11月,最高人民检察院颁布了《关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》,明确列举了14 类自侦案件的管辖范围,这再次排除了对职务犯罪案件进行法律监督的可能性。

一般来说,在刑事侦查中引入外部第三方监督力量,有助于防止国家权力对个人权利造成不成比例的侵犯。与普通案件相比,职务犯罪是智能型、高隐秘型犯罪,开展调查的进路一般是从所掌握的案件线索和犯罪嫌疑人的职务行为入手, 广泛收集有关证据, 查出犯罪事实。⑱职务犯罪的特点决定了其侦查破案难度比普通案件要高,调查机关对于策略、措施和技术的需求程度也就越强。“从宽处罚”可以鼓励被调查人自动投案并配合调查,从而提高职务犯罪的侦破效率。但在“认罪认罚”和“从宽处罚”的单向度体系中,被调查人没有自我选择和决定是否能够获得从宽处罚的机会,也没有律师或值班律师的有效介入,认罪认罚制度很容易成为监察机关破案的抓手。此时,无辜的被调查人可能为了获得从宽处罚而虚假认罪,调查人员也可能违反法律规定降格处理案件,导致认罪认罚成为暗地“协商”的筹码。监察机关身兼党纪、政纪和刑事的调查权限,游离于外部监督的调查成为了事实上的“法外空间”。

二、制度缺陷的表现:“三高”和“一高”现象的定性描述和定量分析

被追诉人自愿、合法、真实的认罪认罚是审前程序的繁简分流和庭审程序简化的正当性基础。无论是英美的辩诉交易,还是德国的认罪协商,本质上不可避免地存在一些“引诱”、“胁迫”的策略和成分,法律规制的重点是将这些风险控制到最低程度。在我国职务犯罪中,由于案件本身的侦办难度和调查程序的封闭性,调查人员难以把握认罪认罚中“协商”的范围和程度,容易产生胁迫、欺骗、诱供等非法取证问题。调查程序是整个刑事程序的上游,上游程序中的违法行为会对下游程序产生持续影响,具体表现为被调查人可能改变先前供述,申请排除非法证据,并在一审宣判后提起上诉。

在行贿、受贿等对合犯罪案件中,翻供、排非和上诉的可能性都明显高于普通案件,这是认罪认罚的制度缺陷在下游程序引发的“三高”现象。在追诉受贿人的案件中,法庭一般会采纳行贿人的证言,这些证言又将成为追诉行贿罪的重要证据。作为关键证人,行贿人因作证而被追究刑事责任,导致他们在一审中经常翻供并申请排除非法证据,一审定罪以后也经常提起上诉。⑲“三高”现象产生的一个重要原因在于,认罪认罚制度在监察调查过程中出现了问题。我国的认罪认罚改革为行贿人提供了协商空间,但调查人员无法对可能判处的刑罚作出明确承诺,更多是将“从宽处罚”作为一种侦查策略,以此达到获取有罪证据、提高破案效率之目的。同时,由于缺乏同步录音录像等保障调查过程透明、合法的机制,导致职务犯罪案件的侦办中普遍存在不受规制的“交易”。⑳一旦行贿人对可能判处的罪名和刑罚存在异议,就会在审判阶段当庭翻供,控诉调查人员以欺骗、引诱等方式迫使其认罪认罚,进而申请排除非法证据并在一审后提起上诉。

监察制度改革尚只有三年有余,对于职务犯罪的被调查人在调查阶段认罪认罚,之后翻供并要求排除非法证据的情形,中国裁判文书网上没有典型案例。而且,即使他们提出调查人员存在违法取证行为并申请排除非法证据,法院一般以不属于刑事诉讼的阶段为由而拒绝启动审查程序。所以,我们难以通过定量统计来深入反映上述对合犯罪案件中的“三高”现象。但是,我们通过裁判文书网对特定职务犯罪案件的上诉情形进行统计后,发现认罪认罚的制度缺陷导致下游程序中出现了上诉率升高的“一高”现象。我们选取最主要的两类职务犯罪,贪污贿赂罪和渎职罪,通过多个层面的对比,发现自监察制度试点改革以来,监察机关处理的案件的上诉率普遍较高,而且,认罪认罚的被调查人比普通案件中认罪认罚的被告人更可能提起上诉。

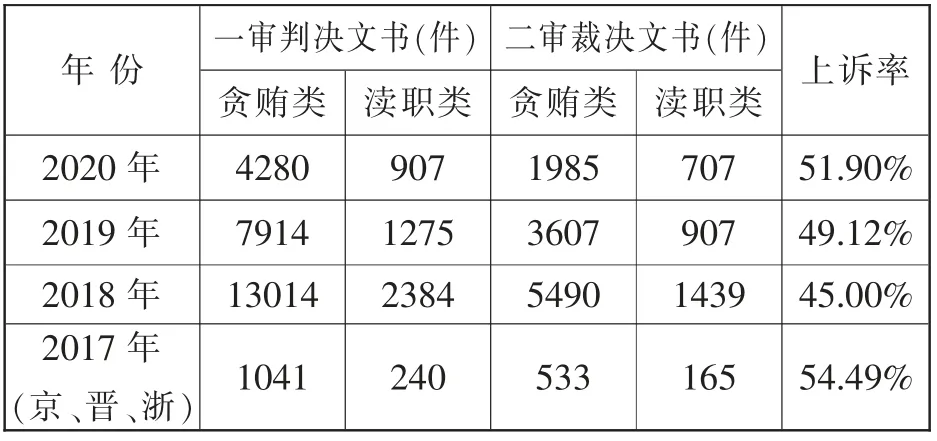

具体来看,自2017年监察制度改革至2020年底,我们通过一审判决文书和二审判决和裁定文书之间的比率,来估算全部贪渎类案件的上诉率(表一)。另外,我们增加搜索关键词“认罪认罚”,来统计同一时期人认罪认罚的贪渎类案件的上诉率(表二)。

表一 2017-2020年贪渎类案件的上诉率(%)

表二 2017-2020年认罪认罚贪渎类案件的上诉率(%)

表二 2017-2020年认罪认罚贪渎类案件的上诉率(%)

年份一审判决文书(件)二审裁决文书(件)上诉率贪贿类 渎职类 贪贿类 渎职类2020年227736247713123.04%2019年2017283196289.74%2018年2017年(京、晋、浙)658 29 58 1 88 2 50 12.99%NA

结合表一和表二,我们可以从多个角度来观察贪渎案件的上诉率。第一,与普通案件相比,贪渎案件的被调查人更加不满意监察机关处理的案件。我们以同样的统计方式,得出2017年至2020年全部刑事案件的上诉率分别是11.72%、13.18%、13.14%和11.86%,这一数据和前些年的上诉率基本一致。但2017年至2020年贪渎案件的上诉率却高达50%左右(表一)。上诉具有纠正错误、救济权利等多项功能,被定罪之人提起上诉就表明他们对一审裁决不服,贪渎案件的上诉率超出平均值的四倍之多,说明被告人更加质疑监察机关处理的案件的质量。第二,从表一和表二对比来看,认罪认罚的贪渎案件的上诉率在10%至20%左右,而全部贪渎案件的上诉率却高达50%左右,这说明认罪认罚制度在实际案件处理中确实发挥了一定的服判息诉、优化资源配置的效果。第三,从2018年至2020年三年数据来看,认罪认罚的贪渎类案件的上诉率普遍高于同一时期全部认罪认罚案件上诉率的平均值。周强院长在《认罪认罚制度试点工作情况的中期报告》中指出,被告人认罪认罚后的上诉率仅为3.6%,最高人民法院编写的《认罪认罚从宽制度试点总结报告》显示,截止2018年9月,18 个试点地区认罪认罚案件的上诉率约为3.35%,故认罪认罚案件的上诉率总体维持在3%至4%左右,而在2018年、2019年和2020年认罪认罚的贪渎案件中则高达12.99%、9.74%和23.04%。这说明在贪渎案件中认罪认罚改革的效果不如其他案件,被调查人更可能对审前达成的认罪认罚“协议”或一审判决不服。

在“以审判为中心”的改革中,普通程序正向正当化、法治化、复杂化的方向发展,庭审实质化带来的“繁者更繁”必然要求“简者更简”。作为“以审判为中心”改革的必要组成部分,认罪认罚改革之初衷是通过控辩双方对罪名、量刑的“协议”来达到简化程序、从宽处罚之效果,并实现司法资源的优化配置。最高人民法院总结得出的认罪认罚案件的上诉率较低,说明改革初具成效。但在职务犯罪的调查阶段引入认罪认罚制度后,仍有相当一部分被告人对认罪认罚的“协议”和一审判决表示不服。我们梳理上诉理由时,发现大部分被定罪之人在认罪认罚后都以量刑过重为由提起上诉,这表明他们对调查阶段的“协议”提出了或多或少的质疑。需要指出的是,在普通案件中,同样有大量认罪认罚的被告人为了逃避监所服刑而仅以量刑过重为由上诉,但这些案件大都是轻罪案件,而且没有造成全部案件上诉率的明显升高。我们根据《中国法律年鉴》展开补充统计,发现从2015年至2019年全部案件的上诉率一直维持在13%至14%之间。所以,被告人心存侥幸式的上诉不是职务犯罪案件上诉率居高不下的重要理由。

上诉率的升高是下游程序中的一个现象,其问题本质源于达成认罪认罚“协议”的上游程序。绝大多数被定罪之人的上诉都提出量刑过重,表明他们没有获得最初认罪认罚时预想的结果。与普通案件中“认罪认罚”和“从宽处罚”之间双向度构造相比,职务犯罪案件中单向度的构造表明被调查人不具有完整的选择权和决定权,在达成“协议”过程中处于不平等的地位,这更易刺激他们在一审宣判后向二审法院寻求救济。而且,律师和检察机关无法介入监察调查阶段,在达成认罪认罚“协议”的关键阶段,被调查人处于身陷囹圄、孤立无援的状态,面对占据资讯和实力绝对优势地位的调查人员,所作的认罪认罚自愿性、合法性和真实性难以得到有效保障。虽然检察机关和法院应再次审查认罪认罚具结书,但在职务犯罪案件的上诉中,我们极少发现上诉针对的是检察机关的量刑建议或法院的一审程序。质言之,上诉指向的大都是监察调查阶段。因此,在很大程度上,调查阶段中认罪认罚的制度缺陷给下游程序中的“三高”或“一高”现象埋下祸端。

三、制度完善的初步思路

认罪认罚从宽制度贯穿于刑事诉讼的整个过程,其在职务犯罪案件调查阶段的依法适用不仅能在调查阶段发挥提高效率、保障权利的作用,也有助于保障下游程序中案件处理的质量。在全面推进依法治国的改革语境中,我们不能为了反腐而不择手段、不问是非、不计代价,而要遵循法治原则和人权保障的底线要求。因此,有必要从四个方面在监察调查阶段对认罪认罚制度进行完善。

(一)调查人员的告知义务

职务犯罪的被调查人往往处于人身自由被限制或剥夺的状态,在目前“认罪认罚”和“从宽处罚”单向度的制度设计中,他们处于信息资讯的劣势。为确保他们权利处分的明知、自愿以及决策的理性化,必须充分满足他们的知情权,让其尽可能获知与自己利益相关的各种信息。鉴于公权力主体与被调查人之间存在较大的实力差距与资讯落差,保障被调查人知情权的基本策略是课以公权力主体相应的告知义务。在认罪案件的处理机制中,英美和德国均以保障认罪的自愿性为前提,赋予被追诉人沉默权和获得律师帮助的权利,同时要求司法机关承担相应的告知义务。德国更是特别要求在进入协商程序时,应当告知当事人,任何时候都可以提起上诉,同时,任何声明放弃(法律救济)的行为都是无效的。我国《刑事诉讼法》要求侦查人员在讯问嫌疑人时应告知诉讼权利,检察机关在审查起诉环节应再次告知权利并听取其辩护人或值班律师的意见,确保嫌疑人知悉认罪认罚的性质和后果。在法庭审理阶段,为了保障“底线正义”并坚持“法官保留原则”,法庭又将进行第三次权利告知并对认罪认罚的自愿性、真实性和合法性进行司法审查。可见,在普通案件中,《刑事诉讼法》以公检法的三重告知义务来确保被追诉人在明知、明智的状态下对实体和程序权利作出处分。这有助于防止办案机关过分追求诉讼效率而造成错误的事实认定或司法不公,同时为程序简化提供正当性基础。在职务犯罪中,鉴于调查程序的封闭性和侦破案件的急迫性,被调查人的主体地位和诉讼权利更易受到侵犯,此时,若要以认罪认罚来鼓励如实供述并配合调查工作,则首先要对调查人员课以告知义务,告知被调查人员《监察法》第31 条的规定,特别是可以获得从宽处罚的四种情形,以此帮助他们正确认识和评估自己的行为,并对是否可以获得从宽处罚有一定的预期。在强化告知义务的同时,也要改变“认罪认罚”和“从宽处罚”之间的单向度设计,参照《刑事诉讼法》第201 条要求检察机关在审查起诉时“一般应当”采纳监察机关提出的从宽处罚的建议。“认罪认罚”和“从宽处罚”的双向度规定能够强化被调查人的主体地位,也能规范监察机关在封闭调查环境中的权力运作,实现有效反腐和保障权利的双重目标。

(二)律师或值班律师的有效帮助

在英国,如果被告人因受到压力和威胁作出有罪答辩,就剥夺了其自由选择权,应被视为自始没有任何答辩,所有后续的程序都是无效的。在我国推进“以审判为中心”和认罪认罚从宽制度的改革中,审前和一审程序日益呈现出多元化、精细化的发展趋势,案件的严重程度和被追诉人是否认罪成为了程序适用的两条重要线索。在繁简分流的程序改革中,被追诉人的程序选择权的重要性日益突出。律师或值班律师尽早介入资讯不平等的侦查或调查阶段,有助于确保被追诉人在明知、明智的状态下行使程序选择权并签署认罪认罚具结书。此外,从整个诉讼程序来看,一旦被追诉人选择认罪认罚,那么在后续程序中就丧失了无罪辩护的机会,程序从简会压缩辩护的空间。所以,律师的有效帮助被视为是保障认罪认罚自愿性和合法性的一个重要机制。相应地,在职务犯罪案件调查之初,应当允许律师或值班律师介入并提供必要的法律帮助,减少监察调查活动中的违法行为,确保认罪认罚系被调查人真实意愿的产物。

鉴于职务犯罪的特殊性,我们可以对律师或值班律师介入案件的范围和方式作出一些特殊规定。第一,因职务犯罪的不同类型而作进一步区分。在监察试点改革前,《刑事诉讼法》对律师介入职务犯罪作了一定限制,例如,律师会见危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪案件的嫌疑人,需经侦查机关许可。《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第12 条也规定,值班律师在侦查期间会见危、恐类案件的嫌疑人时,应经侦查机关许可。这些限制性规定可以引入监察调查。对于普通职务犯罪,应允许律师或值班律师介入并按照《刑事诉讼法》第36 条提供法律咨询、程序选择建议、申请变更强制措施等法律帮助。对于特别重大贿赂犯罪案件,可以规定会见必须经调查机关批准;对于涉及危害国家安全、恐怖活动等性质极为特殊的职务犯罪或共同犯罪案件,可禁止律师介入调查阶段。第二,因留置场所的不同而区分规定律师介入的时间和方式。目前留置点采双轨制,包括看守所内划分出的特定区域和看守所外的专门留置点。看守所内的留置可以和值班律师制度衔接起来,被调查人在第一次被采取留置措施之日起,调查人员应履行告知义务,特别是告知可以获得值班律师的帮助。对于留置点在看守所以外的,调查人员也应告知认罪认罚的相关规定,但为兼顾反腐需求,现阶段可先由各级监察机关设立的法律顾问或公职律师为被调查人提供法律帮助,在未来时机成熟时,再考虑被调查人聘请律师权的实现。这种渐进式的改革可以减少阻力,为在职务犯罪中探索完善认罪认罚从宽制度提供空间。

(三)内外双重监督机制

《监察法》第6 条明确要求“有效制约和监督权力”,中央也意识到了监督监督者的必要性。本文提出从内外双重视角来强化职务犯罪案件调查阶段的监督机制。一是内部监督。《监察法》第55条要求通过设立内部专门的监督机构等方式,加强对监察人员执行职务和遵守法律情况的监督。这种内部控权模式又可进一步分为横向和纵向两种思路。在横向层面,可以参照检察机关内部侦查和监督的职责划分,规定监察机关的调查权和监督权由不同部门行使。目前,职务犯罪的调查工作由监察机关的调查部门承担,案件在调查结束后会转呈审理部门进行审核把关,审理部门认为证据合法、事实清楚且定性准确的,才能移送检察机关审查起诉。然而,办案职能部门的配合流畅,监督的意识和效果却值得商榷。因此,我们可以在监察机构内部设置相对独立的党纪政纪调查部门与刑事调查部门,前者遵守《监察法》约束,后者应与其他侦查机关一样,受到刑事诉讼法的约束,并达到刑事侦查所要求的程序保障水平。在纵向层面,除采取留置措施、认罪认罚的确认需经上一级监察机关批准外,达成认罪认罚的过程、内容和相关调查人员都要向上一级汇报,以此保障被调查人的合法权利并确保其认罪认罚的自愿性以及供述的合法性和真实性。

二是外部监督。德国联邦宪法法院要求检察机关发挥关键作用,监督协商程序的合法性,检察机关不仅有责任否定违法的控辩协商,更有义务通过上诉来质疑建立在协商基础上的一审判决。在我国普通案件中,检察机关在适用认罪认罚中处于主导地位,通过审查认罪认罚具结书来对侦查阶段进行有效监督。《监察法》第4 条要求监察机关办理职务违法和职务犯罪案件,应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合,互相制约。检察机关在审查起诉中对监察机关调查活动合法性的司法审查是实施法律监督的重要方式。检察机关对职务犯罪中的认罪认罚具结书进行审查后,认为认罪认罚自愿性或调查活动合法性存在疑问的,应当退回监察机关补充核实,确保认罪认罚依法适用,并对监察机关的调查活动进行事后监督。此外,对于看守所内的留置措施,被调查人除可以获得值班律师帮助外,还可以向检察机关提出申诉和控告,检察机关应及时审查并作出相应处理。需要指出的是,德国的认罪协商程序不仅要求记录协商的结果,还要记录协商的整个过程,如果违反记录和过程透明的要求,就构成了上诉理由。我国《监察法》对被调查人认罪认罚情况的文本记载未做专门规定,实务中监察机关很少将被调查人的认罪认罚情况进行专门的文书记录并移交检察机关。为充分保障被调查人权利,并防止他们在后续程序中无端翻供,我们应要求调查机关对调查讯问的过程予以记录,检察机关在审查起诉阶段应对笔录进行实质审查。事先记录和事后审查相结合能够让检察机关最大限度地发挥法律监督的职责。

(四)其他配套制度

第一,以非法证据排除规则来指引、规范调查机关的取证行为。《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》(以下简称《纪检监督执纪规则》)第43 条和《监察法》第40 条都明令禁止刑讯逼供等非法取证方法,但辩护方在审查起诉或审判阶段提请排除调查阶段所获之非法证据时,并无明确依据,实务中法院一般对此问题予以回避。鉴于监察调查具有启动刑事追诉的效果,且《监察法》第33 条已经要求监察机关在收集、固定、审查、运用证据时,应当与刑事审判关于证据的要求和标准相一致,故应要求监察机关参照《刑事诉讼法》中非法证据排除规则的规定,以此规范自身调查行为,优化监察调查的程序环境,并为监察证据和刑事证据的衔接提供正当性。检察机关在审查起诉阶段发现存在刑讯逼供等非法取证行为的,应当按照《刑事诉讼法》等相关规定处理。

第二,明确全程录音录像的要求。《纪检监督执纪规则》第48 条和《监察法》第41 条要求全程录音录像,这能够规范调查活动,减少调查人员不当使用调查措施的可能性。但目前这项要求仅限于“严重违纪或违法、犯罪活动”,或者只针对调查中“重要的取证工作”,对案件严重性或取证重要性的判断使得全程录音录像制度的涵盖范围有限。故有必要删除范围限制,要求所有职务犯罪的调查中一律全程录音录像,不得剪辑、剪录,破坏录音录像的完整性和真实性。全程录音录像的要求可以与非法证据排除规则衔接起来,参照《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》第26 条的规定,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,或讯问录音录像存在选择性录制、剪接、删改等情形的,应排除相关证据。这可以倒逼调查人员检视自己的行为,而且,检察机关在辩护方申请排除证据时,也能以录音录像来证明调查活动的合法性。

第三,保障被追诉人撤回认罪认罚的权利。在监察机关调查完毕并将案件移送审查起诉后,检察机关和法院都应特别告知被追诉人有权撤回认罪认罚,以防止先前违法行为持续影响认罪认罚的自愿性。一旦被调查人选择撤回认罪认罚,法检需向其说明撤回的效果,包括可以被采取羁押措施、不再享受量刑优惠等。撤回认罪认罚后,检察机关应进行补充收集证据和其他调查工作,以确保案件达到证据确实、充分的起诉标准。需要指出的是,被调查人撤回认罪认罚的时限应限定于一

第四,法院有权撤销认罪认罚,并及时变更程序。在美国有罪答辩的听证程序中,被告人经常是按照律师起草的样本,向法官作出简短的事实陈述。认罪答辩的事实基础审查很薄弱,法官不会进行有效的审查,而是仅仅简单地询问控辩双方是否存在答辩的基础事实,法院听证程序的作用微小。有鉴于此,美国特别强调上诉法院的审查监督职责。我国一审法院发现存在认罪认罚不自愿、不合法或不真实或者《刑事诉讼法》第201 条的情形时,有权撤销认罪认罚,认定“协议”自始无效,并将案件转换成普通或简易程序进行重新审理。二审法院启动审查程序后,应再次着重审查认罪认罚“协议”以及一审程序的合法性,若存在剥夺或限制当事人法定诉讼权利等 《刑事诉讼法》第238 条规定情形的,应当撤销原判,发回重审,以此发挥上诉审之监督和救济功能。

注释:

②郑自飞、李美福:《监察机关行使认罪认罚“从宽建议权”的风险及控制》,《警学研究》2019年第4 期。

③陈光中、邵俊:《我国监察体制改革若干问题思考》,《中国法学》2017年第4 期。

⑤See J.F.Nijboer & W.J.J.M.Sprangers,Harmonisation in Forensic Expertise: An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for International Standards,Amsterdam:Thela Thesis Press,2000,p.301.

⑦参见中共中央纪律检查委员会等编写:《〈中华人民共和国监察法〉释义》,中国方正出版社2018年版,第191页。

⑧杨立新:《认罪认罚从宽制度理解与适用》,《国家检察官学院学报》2019年第1 期。

⑫Thomas Weigend,The Decay of the Inquisitorial Ideal: Plea Bargaining Invades German Criminal Procedure,in John Jackson et al.(ed.),Crime,Procedure and Evidence in a Comparative and International Context,Oxford: Hart Publishing,2008,p.47.

⑬Iowa v.Tovar,541 U.S,77 (2004),p.87.

⑭沈德咏主编:《严格司法与诉讼制度改革》,法律出版社2017年版,第151 页。

⑮Susan Klein et al.,Waiving the Criminal Justice System: An Empirical and Constitutional Analysis,52 Am.Crim.L.Rev.73 (2015),pp.111~112.

⑯胡铭、张传玺:《认罪认罚从宽制度中的法律监督》,《昆明理工大学学报(社会科学版)》2017年第2 期。

⑱朱孝清:《职务犯罪侦查措施研究》,《中国法学》2006年第1 期。