腰椎峡部裂治疗现状及思考

2021-08-16徐海栋

徐海栋

0 引 言

腰椎峡部裂是一种常见的脊柱疾病,指腰椎的上下关节突与横突移行区的骨不连续或者缺损,部分患者合并椎体之间的不稳和滑脱,也称为峡部不连或者椎弓根崩裂;该疾病的进展后期可造成椎体滑脱,带来相关神经症状[1-2]。国内外对腰椎峡部裂的成因及病理机制尚未形成完整共识,对其诊断、治疗等问题目前还处于探讨阶段[5]。近年来各种诊疗技术层出不穷,对于其规范治疗还未得到一致的意见。部分学者认为发育性的结构缺损或者发育性的峡部骨性结构不良,在剧烈的反复过伸或旋转运动中,造成的峡部应力性骨折,是腰椎峡部裂的主要诱因。在运动员中的流行病学调查发现,足球、摔跤、跳水及体操运动员,腰椎峡部裂的发生率高达47%[6]。在军人中的发病率为9.7%,高于普通人群的5%~7%;青少年慢性腰痛患者中,腰椎峡部裂也是主要的发病诱因之一[3-4]。对于腰椎峡部裂需要高度重视,随着病程的发展,可能会逐渐出现椎体滑脱、腰椎生理曲度改变、椎间盘退行性改变、峡部骨赘假关节及疤痕化形成,造成慢性腰背痛、双下肢神经症状。对其治疗的现状,目前主流的观点无外乎保守治疗、非融合手术治疗和根治性融合手术治疗,各种方案各有利弊,在实际临床应用中,外科医师尚无统一的共识,本文主要回顾目前临床治疗腰椎峡部裂的治疗现状,并对目前的相关治疗进行思考,提出阶梯治疗和个性化治疗的建议,期望能够在临床为外科医师接受和达成共识提供思考。

1 保守治疗

腰椎峡部裂的保守治疗主要用于青少年急性峡部骨折或者脊柱稳定性尚可(如单侧峡部裂)且手术意愿低的患者。对于初发的腰背痛就诊的青少年患者,经门诊相关影像如X线、CT检查确诊,优先推荐保守治疗。初次就诊的单纯腰椎峡部裂患者中64%~94%可以在采用适当的保守治疗后的3.2~5.4个月实现骨性愈合[7]。传统的保守治疗方案有腰背部的制动处理,包括支具或者支撑腰围的固定来限制其屈曲和旋转运动,口服非甾体消炎镇痛药缓解疼痛、减轻局部炎性反应等。随着康复理疗专业的迅速发展,目前认为适度的腰背肌康复训练和物理治疗,对峡部裂的修复具有良好的促进作用,采用冲击波或者低频脉冲超声对于初发的峡部裂患者的骨性愈合的成功率具有显著的提高,并且可以明显的缩短骨性愈合的时间[8-10]。当然,对于经过正规保守治疗超过6个月以上仍无法缓解症状,并且病情有进行性加重趋势的患者,则建议考虑施行各类峡部裂的外科手术治疗。

2 外科手术

Kimura等[11]于1968年首次报道了未使用内固定器进行峡部裂的植骨修复手术。随着脊柱外科手术技术和器械的不断进步,手术方式在不断发展。外科手术按手术处理节段分为节段间手术和节段内手术;按照术后远期患者的腰椎运动功能分为非融合手术和融合手术[12-13]。节段间手术指采用内固定涉及2个以上节段,节段内手术指内固定仅涉及责任节段;而非融合手术是指治疗后修复缺损的腰椎峡部的同时远期保留患者的责任节段的运动功能,融合手术指对责任节段病椎与下位椎体进行植骨融合、恢复椎体间稳定性,从而避免后期出现椎体滑脱、不稳的进展。目前在临床应用中,对于采用何种手术方案治疗存在很多争议,尤其是因为腰椎峡部裂的患者多为青少年或者青壮年,进行脊柱的椎体间融合手术虽然固定效果明确,但是也放弃了责任椎下方的椎间盘的功能,影响腰椎的运动功能,也容易造成临近节段腰椎退变的相关继发问题。因此,很难通过疼痛评分、影像学等进行界定哪一种治疗的手术方案具有绝对优势。

随着技术的进步和材料学的发展,非融合手术的方案被认为可以最大程度地保留脊柱相关节段的解剖结构和功能,而且减少临近节段的椎间盘的压力负荷,防止临近节段退变。节段内手术均属于非融合手术,目前主要的方案包括单拉力螺钉固定法(Buck法)、横突棘突钢丝固定法(Scott法)和钉钩系统固定法(Moscher螺钉法)等[14-16]。单拉力螺钉固定法也叫Buck法,是通过将拉力螺钉直接经椎板进行峡部裂断端的固定修复,是最早和最经典的修复手术方案,但是东亚人群中,由于腰椎峡部相对欧美人种更为细小,置钉的困难及融合率低于欧美人种[17]。横突棘突钢丝固定法也叫Scott法,将拉力钢丝或者钛缆固定在横突和棘突之间,通过间接加压的方法固定峡部两端,其缺陷是暴露范围大、出血量多,可能造成横突骨折、钢丝或者钛缆松动脱落等并发症。钉钩系统固定法也叫Moscher法,通过固定在病椎椎弓根的螺钉和与之相连的椎板钩之间的应力固定,实现峡部两端的稳定后进行植骨融合,目前在临床应用较多,此方法的随访过程中植骨融合率较高,但是对于合并椎间盘出现Modic改变的患者,不能对其椎间盘的功能修复提供良好的稳定的环境;并且,钉钩系统固定对于内固定组合装置的放置存在操作上的困难,在实际的应用中存在推广的障碍。

节段间手术以往都是属于融合固定手术,随着非融合技术的发展和理念的更新,近年来节段间手术向非融合术式发展过渡。对于非融合术式,其理念在于治疗后保留脊柱的运动功能、维护脊柱的椎间盘的生理功能,减缓和避免临近节段的退变。节段间手术中的融合固定手术,固定了病椎和下位椎体,对病椎下方的椎间盘进行融合处理。对于峡部裂的青壮年患者,此类手术破坏了脊柱的运动功能,远期的临近节段退变、椎间盘突出不可避免。所以对于青少年、青壮年峡部裂患者,选择节段间融合手术需要非常慎重。而节段间的非融合手术是随着理念与内固定器械的发展而出现的。Xing等[18]通过经伤椎椎弓根和下位椎体形成动力固定的方案,同时在峡部植骨,对13例患者进行随访,可以实现100%的2年内的骨性融合。这类处理方案可以直接修复峡部、确切固定病椎,采用动力固定半融合方案保留脊柱活动性和椎间隙高度,预防远期责任椎间盘和临近椎间盘退变,Bennett等[19-20]认为此方案可以实现95%以上腰椎峡部裂患者的骨性愈合修复。

伴随着微创技术和导航技术的进步,经皮的内镜下峡部修补、导航下的峡部动力加压螺钉的放置,都是实现Buck法修复峡部裂的精准化、靶向化方案[21]。Ghobrial等[22]通过导航技术放置峡部动力加压螺钉,断端填充骨形态发生蛋白(bone morphogenetic protein, BMP)代替峡部植骨术,取得了良好的融合率。有了导航技术和微创技术的帮助,Buck法直接修复峡部裂成为较优的选择方案,可以最大限度地保留腰椎毗邻肌肉、筋膜、韧带组织结构,实现治疗的精准化和靶向化。

在以上的治疗方案的基础上,还演化出各种类似的固定方案,例如Heffi钩-螺钉法、椎弓根螺钉-U形棒法、峡部钢板固定法、翼状记忆合金固定器(目前尚处于动物模型研究)[23-26]。由于腰椎峡部的解剖结构不规则、内固定装置的贴服性需要不断提高,而且需要一定的生物力学强度,目前这些方案在临床上有所应用,但是普及性和推广性尚待进一步验证。

3 临床治疗体会

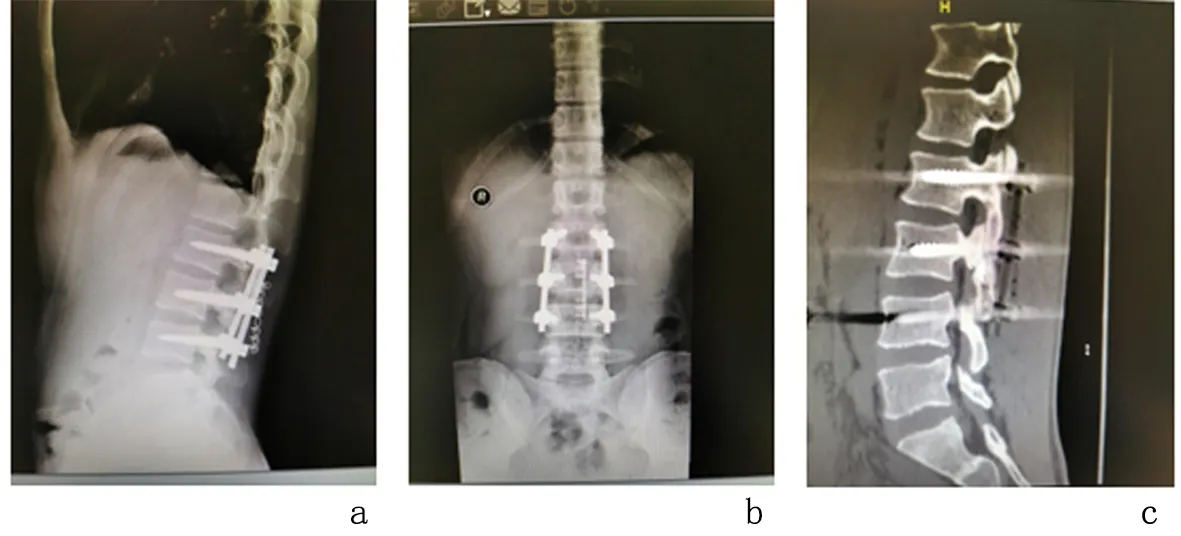

对脊柱外科医师而言,腰椎峡部裂属于不可避免的需要解决问题的病种。在临床治疗中,外科医师根据自己的熟悉的术式进行手术,或者根据患者的疾病的病理特点进行手术方案的制定和选择,这都是可取的。腰椎峡部裂的融合性手术一定需要慎重选择[27-29]。节段间融合手术并不意味着一定能彻底解决峡部裂的相关症状,也可能会带来诸多的并发症[30]。图1所示为一例青年男性患者,腰5双侧峡部裂,采用节段间融合手术治疗1年余,出现骶1椎弓根螺钉断裂,由外院转诊至我院,行断钉取出翻修手术。椎弓根螺钉断裂往往发生在应力最大的区域,青年男性弯腰活动频繁,该患者治疗后1年即出现断钉,从腰椎CT的失状位图片上可以发现患者的椎间融合并未彻底完成;加上其腰部运动量大,造成骶1螺钉的断裂。骶骨内的残留的断裂椎弓根螺钉的取出及翻修手术风险极大,可能损伤毗邻的骶神经或者造成脑脊液漏,并且由于骶骨前方的骨盆静脉丛的存在,手术可能有不可预计的大出血的风险。故此类翻修手术非常困难。考虑到该名患者脊柱的不稳造成的融合失败、断钉,对其进行了内固定螺钉的增粗翻修、向临近节段延伸和后外侧的植骨来增加稳定性。对于峡部裂可认为是峡部骨折,以其为中心进行临近节段及伤椎固定是采用这种半固定手术方案的初衷。但是腰5峡部裂,考虑到患者的舒适性,未采用髂骨钉固定,能够有效的复位固定即可、同时需要重视峡部区域的修补和后外侧横突间的植骨处理。

鉴于目前的外科治疗的现状,结合目前临床的可行性和推广性,我们采用节段间的非融合固定及峡部修补的手术方案。成熟的椎弓根螺钉的置钉技术结合后路延伸固定具有良好的稳定性,可以承当在植骨融合期坚强内固定;而椎弓根螺钉通过其在椎体内和椎弓根内固定及后方的连接棒,实现了脊柱前、中柱的固定。椎弓根螺钉固定后,可以有效地保护椎间隙的高度,保持植骨融合期椎间盘的相关理化性质的稳定。在此基础上,我们采取棘突间钛板螺钉固定,稳定了后方韧带复合体,将责任椎和下方椎体的棘突进行有效固定,也是限制了局部的微动,有利于峡部植骨区的融合。对于椎弓根峡部断裂区,需要彻底地清除其间的增生的疤痕组织,用枪钳对断端两侧进行彻底的清理,要去除局部硬化骨区域,处理后的植骨窗骨面为渗血状态,然后填充BMP、同种异体骨成分,可以获得较为满意的植骨融合效果。在后期进行随访,通过影像学CT观察峡部植骨融合成功后,可去除椎弓根钉棒系统和棘突间固定系统从而释放脊柱的运动功能。 图2为腰5双侧峡部裂患者采用节段间半固定的方案,进行后路手术固定并修补峡部植骨融合。采用延伸固定的方案,其目的在于视峡部裂为骨折处理,以峡部为中心进行伤椎和临近节段固定;但是针对腰5双侧峡部裂,向下延伸可能需要固定到髂骨带来诸多不适感,采用向上延伸分散应力、强化固定是我们进行的探索,具体的临床效果需要随访观察分析。图3为采用峡部裂节段间非融合固定术后1个月的CT复查,可明显见峡部植骨区的融合是满意的、植骨愈合修补中。在本组研究探索中,目前随访的周期较短、病例较少,后期需要重点观察2年以上非融合治疗患者的峡部裂修复的情况及内固定系统去除后的稳定性情况。

a:翻修前腰椎X线侧位片; b:翻修前腰椎X线正位片; c:翻修前腰椎矢状位CT; d:翻修手术取出的双侧骶1断裂的椎弓根螺钉; e:翻修后腰椎X线侧位片; f:翻修后腰椎X线正位片

a:术前腰椎过屈位X线侧位片; b:术前腰椎过伸未X线侧位片; c:术后腰椎X线正位片; d:术后腰椎X线侧位片; e:术中处理峡部植骨窗

a:术后复查腰椎X线侧位片; b:术后复查腰椎X线正位片; c:术后复查腰椎CT矢状位重建

4 阶梯治疗和个体化治疗的思考

腰椎峡部裂作为常见的脊柱外科疾病,其治疗的方案目前是多样化的,而且个体的病情差异和临床症状也是需要评估,从而外科医师进行治疗方案的选择。合适的治疗方案应该具有可推广性和标准化的特点,笔者及团队随着针对该病种相关临床工作的开展,认为需要对腰椎峡部裂患者的治疗进行阶梯治疗和个体化治疗的选择。对于早期发现的峡部裂患者,采用必要的保守治疗是非常重要的环节,采用制动和非甾体消炎镇痛药处理,一般观察至少3~6个月,提供断裂的峡部在制动的条件下进行自行修复的机会,在疼痛急性期缓解以后可以采用适当的物理治疗和腰背肌的康复训练;也有部分学者认为只要保证脊柱稳定性,患者在运动中不再感到疼痛,就没有必要追求完全的骨愈合。

如果经过必要的保守治疗不能缓解患者的腰痛症状,或者影像学提示有峡部裂出现不稳(动力位片)或者滑脱的趋势,此时需要考虑进行外科手术干预[31-32]。外科手术包括非融合手术和融合手术两大类,优先选择非融合手术。笔者认为脊柱无滑脱、椎间盘无明显退变的患者首选非融合手术,可以根据患者峡部的解剖学特点及临床所能提供的相关技术条件支持,选择个性化的外科非融合手术治疗。Buck法、Moscher法适合解剖结构合适的患者,不要强求某种方案;节段间非融合术式更适合于运动量较大的青壮年群体,在提供植骨融合期的坚强内固定的同时保持椎间隙的高度,为后期峡部植骨融合成功后去除内固定、释放运动功能提供相关条件。

腰椎节段间的融合固定手术,是腰椎峡部裂的终极治疗方案,选择时需要慎重,需要考虑患者的年龄、运动量的特点,同时告知患者需要保护腰椎、避免临近节段腰椎间盘退变的问题发生。此方案主要适用于出现脊柱峡部裂合并滑脱、椎间盘严重退变,、腰椎管狭窄的患者,通过融合根治性手术实现节段间融合,解决稳定性的同时处理腰椎间盘退变[33-35]。

对于目前临床上的微创和导航技术的迅速发展[36-38],可为腰椎峡部裂的精准和靶向手术提供良好的辅助工具,使得固定器的放置更加合适、生物力学效应更好,避免了毗邻神经血管和肌肉的损伤,减少了手术操作的侵袭性,有利于患者功能的恢复,加速外科手术的康复。

5 结 语

对腰椎峡部裂的病因病理机制的深入研究及外科手术技术、设备的进步,推动着峡部裂治疗方案的进步,目前临床上关于腰椎峡部裂的治疗需要学者达成共识。对于腰椎峡部裂,需要实现治疗方案的阶梯化和个性化,对患者的远期受益才能实现。手术时机、手术方案的选择,需要根据患者的病情、诉求、体质特点、骨面加压和固定方式的便捷性综合考虑,在施行手术治疗的同时,需要评估手术损伤及并发症的风险,为患者提供最佳的治疗方案。