《明宪宗元宵行乐图》货郎形象再探

2021-07-21谭浩源故宫博物院北京100009

谭浩源(故宫博物院,北京 100009)

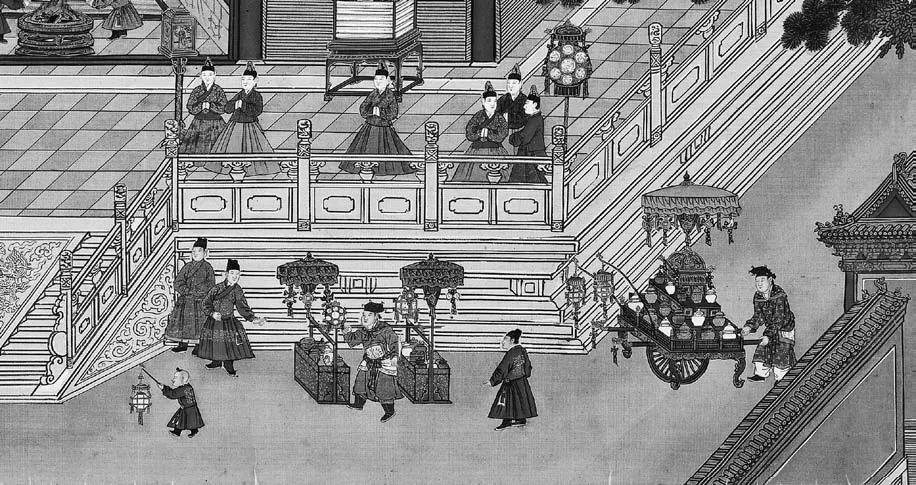

1966年,在江苏苏州虎丘乡新庄明墓中出土的《明宪宗元宵行乐图》卷(图1),是一件保存完好的绘画长卷,该卷现藏于中国国家博物馆。画卷绢本设色,纵36.6厘米,横630.6厘米,为明代宫廷画师所绘,完成于明宪宗成化年间。《明宪宗元宵行乐图》卷描绘明宪宗成化二十一年(1485年)于宫中张灯结彩欢度元宵的情景。卷前引首题“新年元宵行乐图”,后有赞词及序文,共41行,439字,署款“成化二十一年仲冬吉日”。

图1 (明)佚名《明宪宗元宵行乐图》卷 中国国家博物馆藏

《明宪宗元宵行乐图》卷历来被认为是了解明代风俗、服饰、政治、绘画的珍贵资料。因此,不同学科的学者多有论及。朱敏曾对此图的画面内容、创作背景等历史信息作过较为详细的介绍和分析。[1,2]除此之外,有关服饰及名物研究,沈从文曾在《中国古代服饰研究》中对该图服饰及相关名物作了探讨,[3]672-675此后曾诚亦就图中所见皇帝、妃嫔、皇子、内侍等人的服制问题作专文探究。[4]51-67毕乙鑫则侧重于音乐史的角度,集中讨论了是图所呈现的声响内容以及由此反映出的明代元宵节的声音景观问题。[5]74-84林硕则从明代宫廷史的视角出发,探讨了《明宪宗元宵行乐图》卷反映出的宪宗热衷宫廷逸乐的深层原因,以及图中所折射出的成化时期的政治风气。[6]78-83此外,吴美凤还从图上所钤“西湖篆玉鉴赏”和“江宁程氏德耆述夔”二印入手,考证了该图的流传鉴藏问题。[7]29-31

本文则将研究视点聚焦于卷中的货郎图像。该卷中的货郎形象是现存难得的将货郎与其所处场景、环境状况进行描绘的图像材料,这对于美术史中长久以来讨论的关于货郎图与元宵节的关系问题,以及宋明两个时期货郎题材的流传、影响等问题提供了极有价值的图像例证。

有关宋至明代《货郎图》的图像性质、意涵,黄小峰已在其研究中指出,明代宫廷《货郎图》与南宋《货郎图》当视作一个连续性的画题,《货郎图》题材实际上是宫廷元宵时节的节令绘画,其以政府组织的元宵大型庆典中“货郎”杂扮表演为蓝本,是特定时间与空间的绘画,而非现实风俗的简单再现。[8]扬之水则在此基础上进一步指出,不同时代的《货郎图》仍各有时代特色,其中不仅记录生活细节,亦折射出不同的交织于节令风俗中的文学和艺术风貌。[9]两位作者均系对宋至明代货郎图像的综合性研究,并对图像的性质、含义和具体名物细节多有考证分析,为本文提供了重要而充分的研究基础。近年来所见其他学者研究尚未见有更进一步的推进。

上述学者的研究虽是对货郎图像的综合研究,《明宪宗元宵行乐图》自属于其中极其重要的一个图像材料,既借这幅画卷发现了货郎与元宵节令的重要关联,亦探讨了图中的货郎形象与宋至明代所见独幅《货郎图》之间的直接联系与传承关系。在此基础上,或可再对图中货郎形象做进一步的观察与分析,同时也可再对宋至明代货郎图像的性质、来源、传承关系、不同时代图像的区别等方面进行探讨。本文既尝试提出一些新的问题,比如,作为《货郎图》蓝本出处的“货郎杂扮”,究竟应该是什么身份、装扮和性质?所谓杂扮当如何理解?宋代和明代的货郎杂扮是否完全一致?再如,《明宪宗元宵行乐图》中的货郎图像,与宋至明代流传下来的独幅宫制《货郎图》是否完全一致,有何关联和区别?明代的货郎题材及图像样貌,又有哪些类别、特点和含义,以及《明宪宗元宵行乐图》中的货郎图像是否有其特殊性和艺术价值?本文希望对上述问题再作探讨。

一、宋代文献记载中的货郎形象

要解决这些问题,我们首先要探讨的一个问题是:宋代文献中的货郎是怎样的性质和身份?关于货郎的文字记录,可在《武林旧事》有关宋代元宵庆典舞队中有所发现。通过文献资料可以大致了解到,南宋元宵庆典可谓举国欢庆,尤以首都临安为最,节庆期间各种舞队游行表演,明目达七十多项。据周密《武林旧事》卷二“舞队”条记载:

大小全棚傀儡、查查鬼、贺丰年、兔吉、李大口、长瓠敛、吃遂、大憨、麻婆子、黄金杏、快活三娘、一脸膜、洞公嘴、河东子、王铁儿、夹棒、男女竹马、大小斫刀鲍老、子弟清音、诸国献宝、孙武子教女兵、四国朝、绯绿社、凤阮嵇琴、回阳丹、瓦盆鼓、乔三教、乔亲事、乔捉蛇、乔宅眷、乔师娘、地仙、教象、粗旦、快活三郎、瞎判官、沈承务、猫儿相公、细旦、黑遂、交椅、屏风、男女杵歌、交衮鲍老、女童清音、穿心国入贡、六国朝、遏云社、胡安女、扑蝴蝶、火药、焦锤架儿、乔迎酒、乔乐神、乔学堂、 乔像生、独自乔、旱划船、装态、村田乐、踏橇、抱罗装鬼、十斋郎、刘衮、货郎、鼓板、扑旗、狮豹蛮牌、耍和尚、散钱行、打娇惜。[10]41-42

其中便有“货郎”舞队。王国维认为舞队乃指一种以人来表演故事的戏剧,①王国维书中主要提及舞队均装作种种人物,其中可能会有对于故事的表演,并与后来的戏剧、戏曲存在关联。详见王国维.宋元戏曲史.上海:华东师范大学出版社,1995:38-39.黄小峰则在王国维研究的基础上进一步指出,周密《武林旧事》所记舞队中的“货郎”是一种演剧形式,与陶宗仪所记院本杂剧《货郎孤》以及清代杂剧中的货郎剧目相类似,因此,这种舞队中的货郎应该是形式较为简单的杂扮表演,内容含有滑稽戏的因素。[8]107-108

这些认识并无大的错误,但须指出的是,宋代庆典舞队的内容十分丰富,包括歌舞、百戏、傀儡、杂剧等等,[11]324而单就杂剧而言就包含着戏、曲、唱、诨、词、说诸类。[12]13-14所以,首先,如王国维单将其描述为一人来表演故事的戏剧有可能失之简单。另一方面,黄小峰文中认为,《武林旧事》货郎舞队是“一种演剧形式”,及其与《南村辍耕录》中的院体杂剧《货郎孤》以及清代杂剧《太平乐事》相类似,进而又推测“‘货郎’演剧应该是形式较为简单的杂扮表演”等观点,或亦可再作进一步的讨论和分析。

事实上,宋代的杂剧与杂扮于细究之下并不完全相同,仅观《武林旧事》中诸色伎艺人条目中二者便被分而列之。[10]147-148其实,宋杂剧本身性质就极为复杂,概念也难于一言以蔽之,大体是以滑稽戏为基调的杂耍表演,其演出大致分为艳段、正杂居两段。而宋代的杂扮则只属于杂剧的散段,其通过各种滑稽绘饰、彩扎道具、假面和文身进行表演。关于二者的区别,《都城纪胜》和《梦粱录》中都分别进行了描述。②耐得翁《都城纪胜》、吴自牧《梦粱录》中均有相关记载但略有不同。《都城纪胜》载:③此段资料转引自郑振铎.中国俗文学史·下册[M].北京:作家出版社,1954:22.

杂剧中,末泥为长,每一场四人或五人。……先做寻常熟事一段,名曰艳段;次做正杂居,通名为两段。大抵全以故事,务在滑稽唱念,应对通遍。本是借鉴,又隐于谏诤,故从便跣露,谓之无过虫耳。若欲驾前承应,亦无责罚。

《梦粱录》卷二〇载:

又有杂扮,或曰“杂班”,又名“纽元子”,又谓之“拨和”,即杂剧之后散段也。顷在汴京时,村落野夫,罕得入城,遂撰此端。多是借装为山东、河北村叟,以资笑端。今士庶多以从省,筵会或社会,皆用融合坊、新街及下瓦子等处散乐家,女童装末,加以弦索赚曲,祗应而已。[13]192

由此观之,杂扮应是自杂剧中单独分离出的一类表演形式,其表演的主要方式在于扮上,而并不见得是对一个故事的表演。其与杂剧可能均源自于唐代的参军戏,至宋代分为二体,其中杂扮则主要是一种丑戏,兼用杂艺。[14]853-854此外,其应属于《辍耕录》所收七百三十本剧目中的“打略”“杂砌”或“杂扮”一类,并且不仅“借装山东、河北村叟以资笑端”,其更由村叟扩大到医、卜、星、相、和尚、道士,乃至官家、秀才等身份之中。[12]53-54、60

因此,杂扮和杂剧可能在宋代还是被当做两个演出形式来被看待的。①王国维其实在文中也曾提及“打略”“杂砌”“杂扮”应为一类,而其内容中综合当时所有游戏技艺,故而尚非纯粹的戏剧。王国维.宋元戏曲史[M].上海:华东师范大学出版社,1995:69-72.是故,《武林旧事》中所记的货郎舞队不太可能既演出杂剧,又兼而作杂扮表演。那么,宋代舞队中的货郎是属于杂剧演出还是杂扮演出呢?在解决这一问题之前,我们还需要再了解宋代货郎是否真的会有演剧形式,以及货郎与杂剧是一个什么样的关系。

首先,《武林旧事》所载两百八十余本宋官本杂剧剧目中并无有关货郎的杂剧,而至陶宗仪《南村辍耕录》中则增至七百余本,其中原因,不仅在于增加者多为后代的新作,同时也因周密所录多为南宋时期流行于南方的剧目,而陶宗仪所著多为北方金元时期剧本,其中尤以元代作品为最多。[12]35-37由此观之,陶宗仪著中记录的《货郎孤》很可能本就不是南宋时期的剧目,或并不在南宋域内流行。

其次,根据郑振铎的分析,“孤”可能是对男角的总称,类似于元剧中的“正末”以及明戏中的“生”。这类戏可能都是以“孤”为主的杂耍,而这种杂耍既可能是一种滑稽戏,也可能是类似“对口相声”或“双簧”类的节目。而其中所谓的“孤”,其主演可能便是杂剧中的“装孤”者。[12]10、41但是,这样的分析本身可能就存在矛盾,因为如果其将孤所进行参照和比拟的对象设定为“正末”及“生”的话,那么“孤”在戏中所扮演的角色当属于我们今日所谓“生、旦、净、末”中的“生”的角色,并且,“孤”在其中多指“老生”。[14]837-838而这种角色与杂剧中所提到的“装孤”并不相同。②任半塘认为“装孤”与“次净”“副靖”相同,但与“戏头”“末泥”即“孤”不同;而青木正儿及王国维则认为“装孤”既不同于“戏头”“末泥”,也不同于“次净”“副靖”而当另分一类。但无论如何,“装孤”与“孤”应不属于同一种角色。见任半塘.唐戏弄:下册[M].上海:上海古籍出版社,1984:858-861.在此基础上,再看陶宗仪《南村辍耕录》中将《货郎孤》列入《霸王院本》之中,故其应属“院本”范畴,从而与以杂扮为表演形式的“打略”相区别。故此,无论“装孤”与“孤”是否是同一角色,《货郎孤》都不可能是一种杂扮表演的剧目,更与《武林旧事》中的货郎舞队有所区别。

因此,《货郎孤》这出戏的主角应该是杂剧中的“孤”即“老生”出演,这首先便与杂扮货郎的表演形式有所不同。其次,这类《货郎孤》可能如元剧中《风雨还年末》《中秋切脍旦》一样,只是表明性质或题材内容,整剧并未显示出多注重货郎在剧中外形的表现形式,即其形象可能并非这类剧目所看重的。此类剧目还可以元代曲目《风雨像生货郎旦》作参照,该剧中便仅以货郎作为剧中一个人物题材,将整个情节进行串联和贯通。故而,即便货郎出现在剧目之中,也未必存在华丽丰富的表演形式,其看重的更多还是作为说唱艺术的货郎调在剧中所起到的作用。③关于该剧的分析见周妙中.佚名作家的杰作——〈风雨像生货郎旦〉[G]//元杂剧鉴赏集.人民文学出版社,1983:192-199.

由此来看,我们现在还没有足够的证据证明宋代货郎在杂剧表演中有鲜明和丰富的演出形式,甚至可能还尚未作为题材进入到杂剧表演之中。故而笔者更倾向于宋代舞队中的货郎只是一种杂扮表演的性质。

这一推论还有另外几条依据可资证明,其一,即使在元明杂剧的表演中,其行头、穿关和砌末也均未提及会为某一类人物作极为丰富的道具,在剧目表演中,更多还应是以简约为尚。[15]33-35其二,清人吴锡麒在《新年杂咏抄》中记为:

秧歌,南宋灯宵之村田乐,所扮有耍和尚、耍公子、打花鼓、拉花姊、田公渔妇、装态货郎,杂沓灯术,以博观者之笑。

文中所记:“村田乐”同样出现在南宋节庆舞队游行队伍之中,这种表演节目被认为是现代秧歌的雏形,而其中记述扮演的“耍和尚”“装态货郎”同样出现在《武林旧事》之中,只不过“装态”与“货郎”被分而录写。[10]41-42这种以装扮人物进行表演的形式可能正与南宋范成大《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》:“轻薄行歌过,颤狂社舞呈。村田蓑笠野,街市管弦清”中所记相似,是在表现一种农村人物的装扮。而这又可与《都城纪胜》及《梦粱录》中所记“杂扮”其为“借装为山东、河北村叟,以资笑端”之语相互对照。

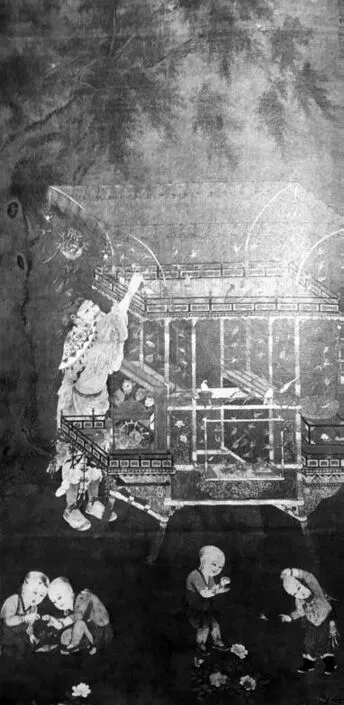

由此可以大致推想,宋代舞队中的“货郎”可能正是一种杂扮形式的表演(可能还兼有说唱内容)。当然,这种表演有各种题材,货郎只是其中之一,但正如郑振铎据《芦浦笔记》中“街市戏谑,有打砌打调之类”记录而指出,这种“打略”不应仅是一种“借装山东、河北村叟”的“扮”,并会在发展过程中将“借装”的对象范围逐渐扩展到“医、卜、星、相、和尚、道士,乃至官家、秀才”等身份之中,从而体现出“杂”的含义,这也才是“杂扮”的真正意义。[12]59-60这一点在现今存世的宋代《货郎图》中仍可看到一些简略的表现。比如,李嵩的《货郎图》(图2)中,其中不仅明确表示出了山东的明确地理概念,其人物的年纪同样符合“叟”的特征,同时,画面中描绘的眼睛、八卦、葫芦、拂尘、“咏仙经”等等,可能正是上文所及对于装扮“医、卜、星、相、和尚、道士,乃至官家、秀才”等诸类身份的体现。

图2 (南宋)李嵩的《货郎图》 美国纽约大都会艺术博物馆藏

由此可见,宋代舞队中的货郎是作为博人欢笑的杂扮演员而出现在舞队之中的,但其不是一种杂剧表演,也与后世的院本杂剧不同,但这种杂扮货郎确实应是《货郎图》图像构成的参照对象之一。但是,《明宪宗元宵行乐图》中的货郎,以及明代宫制《货郎图》的性质与身份是否也是如此呢?

二、《明宪宗元宵行乐图》中的货郎形象

《明宪宗元宵行乐图》卷的内容共分为三段,画面从左至右依次展开。首段绘明宪宗坐在殿前黄色帷帐下,头戴黑色便帽,身着浅青色绣金龙袍,左右侍从成群,宪宗望向台下,观看太监和男女童子燃放烟花爆竹。中段绘宪宗自殿内走出,移步殿前一侧廊庑下,头戴黑色便帽,身穿绣金龙黄袍,望向殿前市井售卖情景,童男童女或围绕在货郎摊位周围,或分头提灯嬉戏。末段宪宗端坐殿前龙椅上,上设黄帐,头亦带黑色便帽,身穿浅黄色龙袍,面朝右侧,欣赏殿前各类杂耍戏文演出。其中,前端绘由35人组成的走会队伍,又扮作文武僧俗、竹马戏、外邦朝贡和钟馗四组,走会队伍之后,又设巨型“鳌山”灯会,下方围以蹬技、钻圈、魔术等各类杂耍表演。整卷画面以写实的手法,呈现出了宫中庆贺元宵佳节的热闹场面,为了解当时的活动及场景提供了具体鲜活的图像资料。

卷中的货郎形象集中绘于中段,共绘四人,分别位于殿前左右。画面右侧的两位货郎(图3),一人手推独轮车,一人挑着平肩扁担,两位货郎售卖的货物多为瓷瓶、瓷罐和花灯,似刚从画面右侧走来,还尚未吸引大家的注意。画面左侧的两位货郎(图4),均挑高肩扁担,肩头镶金色龙首或凤首。两位货郎售卖货物更为丰富,架上摆有木偶、佛像、面具、花灯、琵琶、锣、拍板、空竹、葫芦、瓷器、鞋等,前面的货摊上还挂有“雪白芝麻”“福州荔枝”“宣州木瓜”等广告旗幡,说明还售卖各类食品。四位货郎衣着亦颇华丽,头戴巾裹,上插花头装饰,货郎肩头搭似云肩的汗巾,多有描金装饰,画面左侧两位货郎还带着铜盏和锣。四个货郎担子上均设伞帐,伞缘下挂银锭、犀角、方胜、铜钱等杂宝,体现出迎新纳福的吉祥寓意。

图3 (明)佚名《明宪宗元宵行乐图》卷(局部)

图4 (明)佚名《明宪宗元宵行乐图》卷(局部)

那么,《明宪宗元宵行乐图》中所绘货郎与周密《武林旧事》中记载的舞队货郎,虽然有着千丝万缕的联系,并都是元宵节的重要元素,但又有什么区别呢?

首先,《明宪宗元宵行乐图》卷中所绘三段,从宪宗的所处位置及穿着服饰来看,应是描绘了宪宗不同的时间和空间状态,亦说明所记录的应是三个活动场景。因此,画面末段所绘“鳌山”及各种百戏、走会活动,与中段货郎招揽生意、售卖年货的活动当为两个场景。画面上,货郎已从百戏、杂耍、游行队伍中脱离出来,在明代宫廷庆典中扮演了更为重要的角色。这在卷前赞文及序中亦有体现。赞文记道:

上元嘉节,九十春光之始。新正令旦,一年美景之初。桃符已换,醮祭郁荼辞旧岁。椒觞频酌,肆筵鼓乐贺新年。万盏明灯,象马人鱼异样。一天星月,阶除台榭辉煌。贺郎擔担,表年年节节之高。乐艺呈工,愿岁岁时时之乐。感召和气,御沟水泮冰纹。明媚春光,晓岸柳垂金线。灯球巧制,数点银星连地滚。鳌山高设,万松金阙照天明。红光焰射斗牛墟,彩色飘摇银汉表。乐工呈艺,聚观济济多人。爆仗声宏,惊喜娃娃仕女。殿阁楼台金闪烁,园林树木绿参差。鲍老㑳傁,遍体曳番红锦绣。帘灯晃耀,一池摇动碧玻璃。万国来朝,贺喜丰年稔岁。四夷宾服,颂称海晏河清。螽斯庆衍,神孙圣子乐荣昌。宗社奠安,万载千秋崇礼仪。长瞻化曰雍熙,永享升平之福。……

其中“贺郎擔担,表年年节节之高。乐艺呈工,愿岁岁时时之乐”一句,亦可见出货郎与末段中的乐工、百戏分属不同场景和队列之中。就此来看,已与南宋文献中所记货郎从属于七十余种舞队庆典表演之中相区别。

明代宫廷元宵庆典中的货郎形象,应即来源于当时市井之中。明代创作的《金瓶梅》就曾描述过社会中元宵节灯市的盛大情况,记道:“村里社鼓,队队喧闹。百戏货郎,椿椿斗巧。”[16]197反映出货郎不仅在民间元宵节庆祝活动中已成为重要的角色,亦与百戏并列成为同等重要的表演形式。除此之外,图中所绘的爆竹、鳌山等场面,也见于民间元宵节庆祝活动之中,如明田汝成《西湖游览志余》所记元宵节的情境,文中道:“有社火鳌山,台阁戏剧,滚灯烟火。无论通衢委巷,星步珠悬,皎如白日,喧闹彻旦。”[17]119可见,《明宪宗元宵行乐图》诸段中描绘的场景,均系宫廷模仿民间元宵节的庆典活动,让明宪宗及嫔妃、皇子在宫中感受民间元宵节的庆典活动和热闹氛围。而图中的货郎形象,亦当是模仿自民间的货郎形象。据刘若愚《酌中志》所记:

凡圣驾朝圣母回,及万寿圣节、冬至、年节升殿回宫,皆穿有补红贴里,头戴青攒,顶缀五色绒,在圣驾前作乐,迎导官中升殿承应。凡遇九月登高圣驾幸万寿山,端午斗龙舟、插柳,岁暮宫中驱摊,及日食、月蚀救护打鼓,皆本司职掌。西内秋收之时,有打稻之戏,圣驾幸旋磨台、无逸殿等处,钟鼓司扮农夫磕妇及田峻官吏,徽租交纳诉讼等事。……又过锦之戏,约有百回。……又如杂剧故辛之类,各有引旗一对,锣鼓送上所扮者,备极世间骗局丑态,并闺壶拙妇联男,及市井商匠刁赖词讼,杂耍把戏等项,皆可承应。[18]107

可见,宫中元宵节上的表演人员并非直接来自民间,而是由内府“钟鼓司”职掌负责,其他杂剧类表演,亦由此机构承应,[8]113货郎的身份与性质,若无意外,亦当属此例。

由此来看,或可解答本文最初的疑问,尽管宋至明代的货郎图像均与元宵节有着紧密的关联,且图像上多有传承痕迹。但《明宪宗元宵行乐图》中的货郎与宋代文献中记载参加元宵庆典舞队中的货郎并不完全对应或等同。后者是属于庆典舞队中的杂扮表演的一种形式,而前者尽管可能也是对现实市井中货郎的扮演和摹仿,但其应与宋代特定语境下的“杂扮”概念有所区分。从图像表现上看,《明宪宗元宵行乐图》中的货郎既从舞队中脱离出来,亦更进一步少了装扮“医、卜、星、相、和尚、道士,乃至官家、秀才”等诸类身份的“杂”的性质。从中亦当反映出明代货郎图像的含义较之宋代有所变化。

那么,进一步的问题是,应当如何认识和理解《明宪宗元宵行乐图》中的货郎形象,其与独幅宫制《货郎图》又是怎样的关系?

三、《明宪宗元宵行乐图》中货郎形象的特殊意义

此前黄小峰和扬之水等学者均已指出,《货郎图》在明代尤其盛行。[8]104[9]137但明代绘画中的货郎形象,还可再作进一步分类。就现存图像材料看,至少可分为三类。第一类,即《明宪宗元宵行乐图》中之例,货郎形象作为整个宫中元宵庆典中一个元素予以记录和描绘;第二类,则是以册页或团扇呈现的独幅《货郎图》,这类图像多绘货郎于庭院之中,售卖丰富华美的各类器物,周围围绕着儿童,呈现欢快热闹的气氛,画面也呈现出华丽富贵的面貌;第三类,则是对市井街道中真实货郎形象的表现,货郎衣着往往朴素无华,所挑货担亦较简便,售卖货物不多,反映出真实市井中售卖货物的形象。

在这三类图像中,独幅《货郎图》存世最多,研究者亦最关注,据统计,目前可定为明代的《货郎图》接近20件,分藏于中国大陆、台北故宫博物院、日本、英国、德国、美国等地。[8]108此外,明代还发展出了表现春夏秋冬的“四景货郎”,寓意太平乐事依岁时节序而终年不断。[9]137

刘若愚《酌中志》曾记:

御用监武英殿画士所画“锦盆堆”,则名花杂果;或“货郎担”,则百物杂陈;或将三月韶光、富春山子陵居等词曲,选整套者分编题目,画成围屏,按节令安设。[18]107-108

据此,薄松年曾指出,流行于明代宫中的《货郎图》当属于宫廷节令画,并见有画成成套的围屏陈设。[19]29这里所指的,即当属独幅或可组成四景的《货郎图》。这类明代独幅《货郎图》较有代表性的作品包括:故宫博物院藏计盛《货郎图》(图5)、日本根津美术馆藏韩晟《货郎图》、日本东京博物馆藏吕文英《货郎图》、佚名《货郎图》(图6)、昆仑堂美术馆藏佚名《货郎图》,以及故宫博物院藏佚名四景《货郎图》(图7)等。①除此之外,亦如台北故宫博物院藏传元钱选《货郎图》、私人藏王振鹏款《货郎图》、美国弗利尔美术馆藏传李公麟《婴戏货郎图》等,亦可能均属明代作品。见黄小峰.货卖天灵:宋画中的头骨与医药[J].美术观察.2019(10):52.

图5 (明)计盛《货郎图》轴 故宫博物院藏

图6 (明)佚名《货郎图》轴 日本东京国立博物馆藏

据前人研究可知,明代宫廷绘制的这类独幅《货郎图》,主要是作为元宵节或其他节日的节令画,独幅或多幅成组作悬挂、张贴等装饰之用,其性质当属类似于年画的装饰画,取其物阜民丰、天下太平等吉祥寓意。黄小峰在其研究中曾指出,明代货郎图“画中并非真实的日常生活中的货郎,而是以元宵节时政府组织的上元庆典中的‘货郎’杂扮为蓝本,再辅以艺术因素。……应当是为宫廷所创作而非应对民间市场”。此外,还总结认为《货郎图》“是通过一种杂扮表演来曲折反应另一种现实。进一步说,其目的也并非是演剧本身,而是他们表演时的时间与空间——上元节与皇家组织的庆典”。[8]112-114

由此来看,独幅《货郎图》除具有宫廷节令画,以及装饰性的特性之外,另一重要特性在于其并非对现实中货郎的真实再现,而是以货郎杂扮为蓝本,进一步对内容予以丰富扩充,加入更多的吉祥元素,以及更为丰富的物品种类,以此达到彰显其物阜民丰、天下太平的寓意。因此,它们可视作对货郎杂扮原型的升华和夸张。这类货郎图像很难在现实中得见,正如扬之水所指出,南宋李嵩《货郎图》中标注的“三百件”,不仅不太可能是生活中的真实货郎担,这种担子实际也很难挑得起来。[9]137事实上,明代独幅货郎图像中所绘货担亦是如此。如日本东京国立博物馆藏佚名《货郎图》,画中货担前端罗列各式面具、器物、摆件,后端绘植物果蔬之类,中部则堆满鸟笼,并于其上贴有诸如“各样名禽异鸟”“廖鸽能言无价宝”“鹦鹉鸳鸯鸂鶒鸟”“笼中异鸟声偏巧”等招幌(图8),很难看出以货郎一人之力可随意抬起走动。这类图像再如故宫博物院藏计盛《货郎图》、佚名《货郎图》(图9)等,几乎担上纯以售卖鸟雀为主,或是为了凸显“百鸟鸣春”的主题,另一方面亦可看出绝非现实货郎所能抬动。

图8 (明)佚名《货郎图》轴(局部) 日本东京国立博物馆藏

图9 (明)佚名《货郎图》轴 故宫博物院藏

相比于第二类独幅货郎图像,第三类中的货郎图像正好与其相反,乃是对现实中货郎的真实描绘。这类货郎图像早在北宋张择端《清明上河图》中即可见到(图10),明代绘画作品中,可见于辽宁省博物馆藏传仇英《清明上河图》(图11)、明人《皇都积胜图》,以及石家庄明代毗卢寺壁画中。①除此之外,中国国家博物馆藏《南都繁会图》中还绘有节庆舞队中的货郎形象,装束货担亦颇简化,当属于本文所分之第三类中。在仇英《清明上河图》中,不止一处绘有货郎形象,其中一位货郎挑一高肩扁担,手摇货郎鼓招揽生意,引起路旁行人及儿童的注意。货郎的扁担形制与故宫博物院藏佚名《春景货郎图》中的扁担结构大体一致,均是高肩,前后设方形货栏,上社伞盖(图12),只不过后者已然演变得繁复华贵,且被各式物品填满。另一处所绘货郎,挑一平肩箱柜式扁担,两头挂着几框货品,更显简易。仇英版《清明上河图》中的货郎担明显既便于随时挑起走街串巷,又可随时驻足就地支起摊位售卖货物。这种形象,正如毗卢寺壁画中的榜题所示:“往古九流百家一切街市。”当是对民间生活中真实货郎的表现。

图11 (传)(明)仇英《清明上河图》卷 辽宁省博物馆藏

图12 (明)佚名《春景货郎图》轴 故宫博物院藏

因此,第二类和第三类图像恰可视作明代货郎形象的两种最为典型的表现方式,一种最大化地接近真实形象,一种则在宫廷庆典装扮美化的基础上,又作夸张繁复,凸显出节庆和吉祥的绘画主题。由此视角来看,反观第一类《明宪宗元宵行乐图》中的货郎形象,则恰可视作二者的折中形态。

《明宪宗元宵行乐图》中所绘货郎,既是脱胎于民间市井之中走街串巷售卖货物的货郎,因元宵庆典的需要,在模仿的基础上对服饰、装扮、货担做了华丽装饰。由图中可以看到,不仅货郎多身着带有鲜丽花纹的服饰,更有一位货郎穿有带“补子”的节庆服装。据《酌中志》:“饮食好尚纪略”所记,不同时节的节庆服饰会更换不同的“补子”图案,如腊月祭灶,可穿“葫芦景补子”;三月清明可穿“秋千景补子”;七夕可穿“鹊桥补子”;九月重阳可穿“重阳菊花补子”,而正月元宵时则可穿“灯景补子”。[18]177《明宪宗元宵行乐图》中货郎胸前的补子图案(图13),似绘花瓣状作同心圆向四周扩散,不知是否即“灯景补子”,但至少可以确定的是,图中货郎穿着华丽,已与民间货郎有着显著区别。因此,图中货郎形象,可视作是对宫廷元宵庆典中由宫中职员承应扮演的货郎的如实写照。

图13 (明)佚名《明宪宗元宵行乐图》卷(局部)

除此之外,可再就《明宪宗元宵行乐图》中的货郎身份作进一步讨论。相比于宋代的货郎图像,《元宵行乐图》中的货郎或已更显模式化,并且图像中亦减少了较多身份元素或其他隐藏寓意,①据曹智滔的研究,仅就宋李嵩的诸幅《货郎图》来看,货担中的货品涉及生活用品、生产工具、玩具、装饰品、食品、文化用品、医药、动物等方面,可谓囊括生产、生活、娱乐、文化、医药等各个方面。见曹智滔.寻绎〈货郎图〉之形态[J].美术,2009(3):108.黄小峰在其多项研究中谈及宋代《货郎图》中的人物可能兼具医者的身份,同时图像亦暗示了儿童成人之后的职业身份与社会身份,以及与国家政治和军事战争的某种联想。相比之下,明代《货郎图》的题材性质有所改变,而且几乎看不到与医药等方面相关的图像信息,同时也变得更为模式化。见黄小峰.乐事还同万众心——〈货郎图〉解读[J].故宫博物院院刊,2007(2):114,116;黄小峰.儿戏与沙场:13—16世纪婴戏图中对战争的回应与想象[J].美术研究,2018(5):82-84;黄小峰.货卖天灵:宋画中的头骨与医药[J]美术观察,2019(10):48、50、53.从而更为纯粹地彰显出吉祥寓意。但另一方面,图中货郎抑或同时兼具售卖货物和说唱表演两个身份。《明宪宗元宵行乐图》画卷中段左侧所绘两位货郎中,右侧肩搭浅青汗巾的货郎,左手前伸,正在收取面前童子手中的铜钱,右手手中似托举一物,当是售卖给童子的货物。童子身后还有另一童子正在排队等着挑选货物。再看画卷前景处,分别画了四位童子童女,手中执有花灯、木偶和瓷瓶,其中两个花灯体现的当是“年年有余”和“太平有象”的寓意。这四位童子童女显然刚从两位货郎的货摊上购买了玩具,正在玩耍。但画面左侧肩搭红色汗巾的货郎,不仅在售卖玩具,还在一手提锣作敲击状。这或许显示出,元宵庆典中的货郎不仅只是简单扮作市井中的货郎,售卖各类玩具器物,还兼具说唱表演的身份。

其实,早在宋金时期,这种叫卖之声已发展成韵,进化为说唱技艺中的一种演唱形式,形成了专门的“说唱货郎儿”,宋高承《事物纪原》载:“京师凡卖一物,必有声韵,其吟哦俱不同,故市人采其声调,间以词章,以为戏乐也。”[20]215《梦粱录》亦载:“今街市与宅院,往往效京师叫声,以市井诸色歌叫卖物之声,采合宫商成其词也。”[13]193这种声韵起源于市井商业的叫卖声,逐渐发展成为固定曲调,形成独特的说唱技艺形式,又被称之为“货郎儿”“货郎太平歌”“货郎转调歌”。[21]101-102及至元代,又有《转调货郎儿》,且渐有以唱货郎儿为生的职业,元杂剧所见曲目中有《货郎担》《朱太守风雪渔樵记》等,其中便有关于货郎的描绘。[9]134-135明代小说戏曲中亦有见,如《水浒传》第七十四回,记燕青扮作货郎样貌:“次日宋江置酒与燕青送行,众人看燕青时,打扮得村村朴朴,将一身花绣,把纳襖袍得不见,扮做山东货郎,腰里插着一把串鼓儿,挑一条高肩杂货担子。诸人看了都笑,宋江道:‘你既然装做货郎担儿,你且唱个山东货郎转调歌与我众人听。’燕青一手撚串鼓,一手打板,唱出货郎太平歌,与山东人不差分毫来去,众人又笑。”[22]682如在明周宪王编杂剧《新编黑旋风仗义疏财》中,亦有描述:“(二末改扮货郎担儿同上云)自家是李山儿、燕青,为因前日打伤了赵都巡,这几日不知东平府信息,蒙哥哥宋江盖俺去东平府打探事情,俺扮做个小货郎儿,担着担儿,便入城去走一遭。”后又唱道:“(双调新水令)将我这蛇皮鼓摇响入城闉,打扮做个货郎儿不辞劳困,穿一件青胯褶,戴一顶黑头巾,卖着些百样时新,俺入城去怕盘问。”其后,又以“驻马听”“雁儿落”“水仙子”“沽美酒过太平令”等曲目详述了担中货物。[23]312

《明宪宗元宵行乐图》中最左侧的货郎,手敲小锣,货担中正可谓“百样时新”,与曲辞所唱如出一辙。这种小锣,亦是货郎常用叫卖之物,《南村辍耕录》曾记元末一事,言“(杨完)军中无金鼓,杂鸣小锣,以节进止。其锣若卖货郎担人所敲者”。[24]92说明小锣是货郎叫卖使用的常用道具,此处货郎或正借小锣叫卖演唱,介绍货品,吸引顾客。

扬之水曾在其研究中指出:“货郎是明代宫廷节日里的表演,宫制《货郎图》则是宫廷里的时令画。……来自鉴戒传统的一个正大理由,便是‘市声’再现于宫廷,而使长居深宫的九重之尊得窥民情”。[9]146-147此论精当,但若以本文对明代货郎图像所分三个类别来看,或可再作引申。这三类图像正可体现明代货郎形象的三种图像性质,而彼此又紧密相连。作为宫中元宵节庆典表演环节的货郎,其原型来源于民间市井中的货郎,而宫制独幅《货郎图》的原型则又是元宵节庆典表演中的货郎形象。由此形成三个层级,亦由此形成三类图像,其中,《明宪宗元宵行乐图》中所绘货郎,恰恰是对元宵庆典中的货郎表演者的如实再现。相比于数量众多的独幅宫制《货郎图》,以及多可见到的民间市井货郎形象,反倒是《元宵行乐图》中的节庆表演货郎,成为了记录这一类形象的唯一作品。由此,更突显出该作品中货郎形象的独特价值和特殊地位。

四、结语

相比于宋代《货郎图》中所赋予的多重身份和多种含义,明代的各类货郎图均显示出更为直观的意涵。本文的关注点不在于否认由宋至明的时间段中,货郎图像之间的密切关联和传承关系,而是旨在进一步剖析在图像整体呈现出较高相似度的同时,两个时期有关货郎图像与文献之间所存在的细微差别,以及明代之中货郎图像呈现出的更进一步的差异性,以此尝试厘清明代货郎图的主旨意涵,以及不同类别货郎图像之间的关系问题。

当我们剔除出宋代《货郎图》中可能隐含的有关医药、家国政治等隐喻之后,明代的货郎图像——无论是独幅的节令画作,还是庆典中货郎表演的如实再现——均体现出更为直观的节日喜庆气氛,以及希望由此来达到粉饰太平、装点世风之效,从而博得统治者的欢心的绘制意图。这既与明代统治者的审美好恶取向有关,①明宪宗朱见深就尤其喜爱这类带有吉祥寓意、喜庆意味的节令画创作,清姜绍书《无声诗史》载其“游戏绘事,长于神像”,故宫博物院即藏其《岁朝佳兆图》轴,绘手捧柏枝柿子的钟馗形象,寓意“百事如意”,此画题材即属岁朝节令画作,可见朱见深对这类节令画的喜爱程度。亦与货郎图所承载的最核心的图像寓意有关,②无论是戏曲小说还是绘画创作中,《货郎图》题材都呈现出寓意太平、欢乐、祥和、喜庆的基本主题思想。如货郎说唱中,就又被称为“货郎太平歌”,传王振鹏款的货郎图题材,则题为《乾坤一担图》,都体现出寓意天下太平、物阜民丰的主旨。见薄松年.宫廷节令画钩沉[J].故宫博物院院刊,2000(2):30.而这种粉饰太平、呈现喜庆祥和氛围的政治性功能,可能也是货郎图题材能在明代广为流传的主要原因,并且影响到了各类绘画乃至工艺品的制作之中。