符号学视角下旅游吸引物的短视频内容传播逻辑

2021-07-17谈佳洁刘新静

谈佳洁 刘新静

摘 要:近年来,不少旅游吸引物通过短视频内容传播而广受关注。由于旅游和短视频两者皆具符号性,尝试从符号学视角切入探索该现象背后的传播逻辑。通过现有文献分析,以短视频平台旅游吸引物的关注度为因变量,从“能指”和“所指”两个层面各设定五个自变量。通过csQCA技术,以31个旅游吸引物为样本进行组态研究。得到如下结论:第一,旅游吸引物短视频内容传播是多种符号的集合。第二,旅游吸引物短视频内容传播与短视频本身的媒介特征有关。第三,旅游吸引物短视频内容传播更注重“能指”层面而非“所指”层面。该研究反映了旅游吸引物短视频内容传播的复杂过程以及当下旅游消费追求浅层审美快感的现实,为更好引导旅游吸引物传播提供了思路。

关键词:短视频;旅游吸引物;符号学;QCA;内容传播

作者简介:谈佳洁,文学博士,上海师范大学旅游学院讲师,主要研究方向:文化旅游、城市文化(E-mail:tanjiajie1001@shnu.edu.cn,上海 201418) ; 刘新静,上海师范大学旅游学院副教授,上海交通大学博士后,文学博士,主要研究方向:都市文化、城市科学、旅游文化。

基金项目:全国艺术科学规划领导小组办公室文化艺术和旅游研究项目“文化和旅游消费理论与实践研究”(19DY24);教育部哲学社会科学系列发展报告首批建设项目“都市化进程报告”(10JBG011)

中图分类号:F590 文献标识码:A

文章编号:1006-1398(2021)03-0034-11

随着短视频的兴起,抖音、快手、火山小视频等短视频平台成为旅游传播的重要阵地。例如重庆李子坝轻轨、西安永兴坊摔碗酒、厦门鼓浪屿等经过短视频传播后,其所在城市重庆、西安、厦门等均实现了游客爆发式增长。虽然短视频对旅游吸引物的传播效果有目共睹,但并非所有旅游吸引物都能通过短视频实现同样成效。一味夸大短视频的传播作用,而忽视短视频内容的传播原理,并不能充分理解短视频平台旅游吸引物能够广受关注的真正原因。为此,本文试图从符号学视角对此问题进行研究,主要有如下几点原因:第一,符号是人类认知事物的媒介,而旅游则是符号化的过程。旅游吸引物作为旅游世界中的重要组成,蕴含了丰富的符号意义。本质上,游客在旅游过程中追求的就是符号背后的意义,而游客对短视频平台旅游吸引物的消费亦是如此,所以有必要从符号学的视角对此问题进行剖析。第二,短视频作为新媒体时代下的一种视听产品,需要在短短数秒内吸引用户注意力,依赖的是强化视听符号的呈现,而短视频的强符号性与旅游吸引物背后符号属性的关联和影响作用,也需要从符号学视角进一步思考。

然而国内外对旅游吸引物的研究还较少关注新媒介带来的影响,且研究方法一直局限于传统的问卷调查、访谈等。基于符号研究的复杂性,本文将通过定性比较分析的方法对旅游吸引物短视频内容传播问题展开研究,对短视频平台旅游吸引物广受关注背后的传播逻辑予以一定阐释。

另外,需要注意的是,虽然短视频平台上备受关注的旅游吸引物大部分为传统旅游景点,但仍有很多案例并不能被纳入传统旅游景点范畴,所以本文将统一使用旅游吸引物指称。

一 文献回顾

虽然学界长期无法对旅游吸引物形成统一明确的概念界定,但从符号学视角对旅游吸引物进行的讨论未曾停歇,并随着新媒体时代的到来进一步扩展到旅游传播领域。

(一)旅游吸引物概念界定

国内外学者对旅游吸引物的概念界定均显示出旅游吸引物强烈的符号特征。比如谢彦君[谢彦君:《基础旅游学》,北京:中国旅游出版社,1999年,第86—87页。]提出旅游吸引物系统包含旅游标识物;陈才[陈才、 王海利、 贾鸿:《对旅游吸引物、旅游资源和旅游产品关系的思考》,《桂林旅游高等专科学校学报》2007年第1期,第1—4页。]将旅游吸引物细分为旅游对象、旅游媒介物和旅游标识物;Neil Leiper[[澳]尼尔·利珀:《旅游管理 第3版》,上海:上海财经大学出版社,2007年,第276—297页。]提出旅游吸引物系统包含标识和信息,众多学者普遍提到的“旅游标识物”就是一个显而易见的工具符号,这表明旅游吸引物系统包含符号系统的组成部分。

除此以外,王艳辉[王艳辉:《城市旅游吸引物系统优化及其应用研究》,福州:福建师范大学旅游学院硕士学位论文,2010年,第74页。]提到的形象吸引物系统,Witt[Witt and Moutinho, Tourism Marketing and Management Handbook,2nd edn, London: Prentice Hall, 1994, pp.23-33.]提到的文化吸引物以及社交吸引物,Abdulla[Abdulla and M T, Image of tourism attractions in Kuwait, Journal of Travel Research, Vol.34, No.4, 1996, pp.76-80.]提到的历史的吸引物、文化的吸引物等相关词汇也具有强烈的符号性。再比如王中华、高建富等[王中华、高建富:《对旅游吸引物概念及其研究的思考》,《重庆科技学院学报(社会科学版)》2009年第12期,第124—125页。]指出以往人们比较注重旅游吸引物的客观性,而忽略了主观因素对吸引物的作用。这里的主观因素其实指的也是旅游吸引物的符号性。可以说在旅游吸引物的概念研究中,虽然没有直接强调符号,但都体现了强烈的符号指向。

(二)旅游吸引物的符号学研究

对旅游吸引物的符号研究肇始于1976年MacCannell[Maccannell.The Toutist: A New Theory of the Leisure Class, Berkeley: University of California Press, 1999, pp.109-131.]提出的旅游景观的符号意义,他强调旅游目的地吸引力更多时候来自于其所构建的符号意义的吸引力,并提出了舞台化的真实性问题和景观神圣化理论。Culler[Culler.Semitics of Tourism, American Journal of Semiotics, Vol.1, No.1-2, 1981, pp.127-140.]则对MacCannell的理论进行了提炼,他将游客比喻为“符号大军”,认为游客在旅游体验中寻找景观和标志间的联系。Graburn则以象征符号与语义学为切入点来解构旅游符号。20世纪末,受到国外旅游符号学和符号消费理论的影响,国内学者王宁[王宁:《消费社会学 一个分析的视角》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第127—145页。]、何兰萍[何兰萍:《大众旅游的社会学批判》,《社会》2002年第10期,第10—12页。]等从消费文化的符号性角度出发初步探讨了旅游的符号功能。而后彭兆荣在《旅游人类学》[彭兆荣:《旅游人类学》,北京:民族出版社,2004年,第181—224页。]中对旅游景观的符号价值予以了充分讨论,开启了国内学界對旅游符号研究的先河。

此后也有不少学者对旅游符号展开相关研究,并开始把眼光投入到旅游吸引物的符号学研究中。如董培海等[董培海、李庆雷:《旅游吸引物的符号化研究》,《广西民族研究》2016年第6期,第162—169页。]对旅游吸引物的符号化研究进行系统梳理;陈岗研究旅游吸引物符号的三种形态(标志符号、文化符号和群体符号)[陈岗:《旅游吸引物符号的三种形态及其研究展望》,《旅游科学》2013年第3期,第26—36页。],并构建旅游体验真实性的概念体系[陈岗:《旅游吸引物符号的双层表意结构与体验真实性研究》,《人文地理》2012年第2期,第50—55页。];高飞等借鉴符号三角和符号互动理论对边境旅游吸引物的符号象征意义进行探讨[高飞、董培海:《边境旅游吸引物的符号学解读》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期,第99—107页。]。但这类研究总体偏少,学界更多聚焦于吸引物的游客感知、空间结构、吸引力测度、物权界定等有限的几个方面。

(三)旅游吸引物的传播研究

值得注意的是,近年来对旅游吸引物的研究开始出现部分引入新媒体视角的研究,比如马凌[马凌:《社会学视角下的旅游吸引物及其建构》,《旅游学刊》2009年第3期,第69—74页。]认为大众媒体作为市场营销手段在旅游吸引物符号化过程中具有显著的作用;周欣琪等[周欣琪、郝小斐:《故宫的雪:官方微博传播路径与旅游吸引物建构研究》,《旅游学刊》2018年第10期,第51—62页。]则以故宫为例从微博内容入手对旅游吸引物进行内容分析;王子晴[王子晴、薛建红:《基于网络文本分析的旅游目的地形象符号解读——以厦门鼓浪屿为例》,《内江师范学院学报》2019年第10期,第81—87页。]用同样的方法以携程网上的相关文本内容对厦门鼓浪屿的目的地形象进行了符号解读,这类研究较为依赖于内容分析和游客感知视角,而对短视频在旅游传播方面的研究则更多聚焦于旅游目的地形象建构。如童师亮[童师亮:《视频传播在城市旅游宣传推介中的作用》,《传播力研究》2018年第13期,第218页。]、冀楠[冀楠、孙昊:《浅析新媒体对西安城市形象塑造和传播的作用——以“抖音”为例》,《新闻知识》2018年第8期,第38—41页。]、邓元兵等[邓元兵、李慧:《CIS视角下抖音短视频平台的城市形象塑造与传播——以重庆市为例》,《未来传播》2019年第2期,第90—101页。]研究短视频在城市旅游宣传和城市形象塑造方面的作用,尤其是因抖音成名的几座网红城市成为重点研究对象,但目前仍较少有将短视频与旅游吸引物结合的相关研究。

综上所述,虽然我国学界在旅游吸引物符号研究领域已取得一定的研究成果,但由于符号学视角出发的旅游吸引物研究长期围绕旅游人类学、消费文化学等经典理论展开,较少有新洞见和新理论出现。在研究方法上,则较多采用思辨、访谈、问卷、网络文本分析、扎根理论等方法展开,多数处于描述性和观察阶段,较缺乏创新性研究。总体来说,目前学界在该领域研究还处于一个较为薄弱的阶段,但随着新媒介和新方法的出现,为符号学视角下的旅游吸引物研究带来新的机遇,也为本研究的开展提供巨大的可能性。

二 研究方法

由于使用传统分析方法结果较为单一,无法呈现旅游吸引物短视频内容传播的复杂性,故本文选择定性比较分析方法,从集合论角度出发试图使用一种复杂视角来阐释旅游吸引物短视频内容传播的多种可能性结果。

(一) 定性比较分析(QCA)

定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,以下简称QCA)是由拉金于1987年提出,其原理是基于布尔逻辑运算来探索可能存在的原因组合。最初只能处理两分类变量,而后又演变出可以处理多值变量的技术。目前QCA技术主要有csQCA、mvQCA、fsQCA等,其中csQCA适用于变量二分赋值优势的清晰集,也是被最广泛应用的办法,本文选用该技术,当量变存在时取值为1、不存在时取值为0,并使用“fsQCA3.0”软件[fsQCA3.0软件可以针对不同的数据类型选用csQCA、mvQCA、fsQCA等技术,本文中采用csQCA技术。]构建相应的真值表并进行具体分析。

(二) 方法选择的合理性阐释

以本文研究问题为导向,选取QCA作为主要研究方法的原因主要基于以下三方面:

第一,基于文献回顾,我们发现鲜有从符号视角对旅游吸引物短视频内容传播展开的研究,也不存在一套公认的旅游吸引物符号系统。故本文只能从相关理论和经验出发,尝试构建一套短视频旅游吸引物符号体系。而QCA技术可以快速检验研究者猜想,在没有预先理论或模型作为前提下,也能够以假设的形式来发展新理论的论断[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、 [美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,北京:机械工业出版社,2017年,第15页。],适合本文研究需求。

第二,由于旅游吸引物相关的符号学研究涵盖了旅游学、传播学、语义学、社会学、心理学等多学科领域,更适用混合式研究方法。QCA具有定性研究和定量研究两者的优势,既具有“案例导向”的定性,又有“变量导向”的定量。[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、 [美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第5—8页。]QCA样本量不大,适合分析中小型样本,绝大部分案例在10—60个。[毛湛文:《定性比较分析(QCA)与新闻传播学研究》,《国际新闻界》2016年第4期,第6—25页。]这一特点符合定性研究进行深入观察的需求。同时,QCA基于集合论思想,又避免了定性分析主观性太强的弊端。再者,从案例数来说,该方法也比较适用于本文研究。因为旅游吸引物短视频内容传播还是一个近期发生的新现象,该类案例并不会太多。

第三,由于符号本身缺乏系统性,很难由单一结论来进行解释。传统统计分析通常在控制一定变量后,分析自变量对因变量的影响程度,这就难以解释复杂性问题。组态理论强调任何功能的表达都不是由单一因素导致,而是由多种因素组合所导致。QCA技术从组态理论出发,为解决这类问題提供了一个新思路。

综上所述,采用QCA方法进行分析具有一定合理性。

(三) 样本及其来源

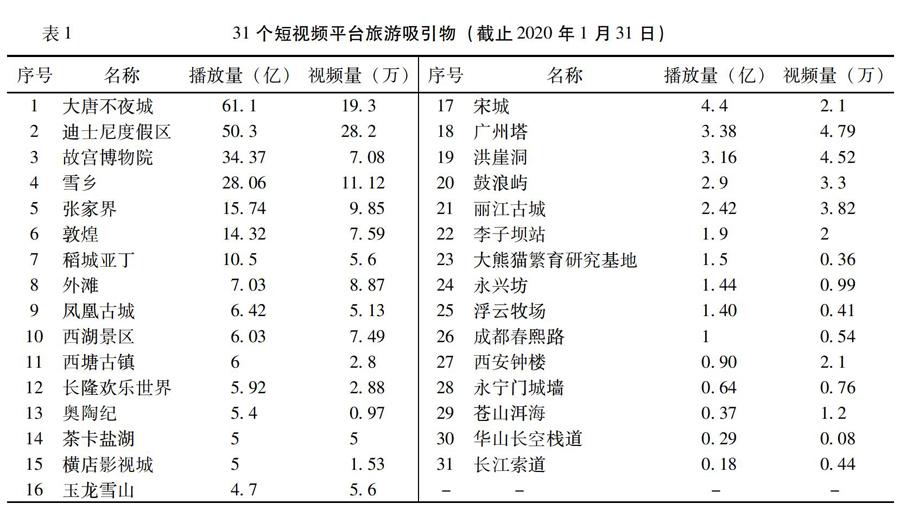

遵循“保证案例总体的充分同质性和案例总体内的最大异质性”[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、 [美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第19页。]原则,本文综合选取抖音短视频平台2018[字节跳动算数中心:《2018年度抖音数据报告》,(2019-01-30)[2021-01-05], http://www.199it.com/archives/828860.html。]和2019[字节跳动算数中心:《2019年度抖音数据报告》,(2020-01-06)[2021-01-05], https://lmtw.com/mzw/content/detail/id/180878。]年两年的官方数据报告以及相关网红景点排行榜中提到旅游吸引物为研究对象,以截止2020年1月31日实际产生的播放量数据为标准,筛选出31个旅游吸引物纳入最终研究样本,并按照播放量优先,对播放量和视频量由高到低进行排序,见下表1。

需要注意的是,在众多短视频平台中选择抖音作为主要样本来源的原因在于绝大部分热门旅游吸引物经该平台传播后受到广泛关注。此外,与其他短视频平台相比,例如快手和火山小视频更注重搞怪、有趣和平民化,而抖音从最初主打音乐短视频到后来定位“记录美好生活”,更强化听觉和视觉感知,走新潮个性化路线,其符号性更强,与本文研究主题适配度较高。

三 变量及赋值

按照QCA方法,以相关符号理论和现有经验为基础,结合短视频平台特性,本文共设定1个因变量,并按“能指”和“所指”区分,每项各设5个自变量,见下表2。

(一) 因变量的设定及赋值

虽然短视频平台上旅游吸引物类型繁多,但关注度较高的旅游吸引物更适合短视频平台传播,也更能体现短视频平台旅游吸引物的符号特征。所以,本文将因变量设定为短视频平台旅游吸引物的关注度,而该项在抖音短视频平台中可具化为视频“播放量”。同时,考虑到数据科学性,以“视频量”作为辅助指标。虽然csQCA技术通常将均值作为分界点[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、[美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第38页。],但在描述分析后发现,数据分布差异较大,故改用中位数作为赋值分界点。由于csQCA技术采用二分变量,只用[1]和[0]对因变量进行划分。根据布尔代数的主要约定,[1]表示存在,[0]表示不存在。[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、[美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第32页。]故将同时满足视频播放量大于4.7亿和视频量大于3.3万的旅游吸引物赋值为[1],不满足该条件的则赋值为[0]。

(二) 自变量的设定及赋值

本文自变量设置主要遵循以下三个原则:

第一,按照索绪尔符号学理论,从“能指”和“所指”两个层面进行自变量设置。索绪尔将“所指和能指分别代替概念和音响形象”[[瑞士]费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,2011年,第102页。]。一般认为“能指”是指物质本身的物理形式,比如人们可直接感受到的声音、图像等;而“所指”是指通过物质在大脑中产生的形象和概念。虽然能指和所指必须二者合一才称为符号,但本文旨在探索旅游吸引物短视频内容的符号属性在哪一层面更为大众所侧重,所以在具体变量设定时,可将之先拆分为两个部分来分析。

第二,自变量设置时在文献和经验基础上重新构建的一套符号体系。由于能指和所指建立在约定俗成的集体习惯之上,并没有固定的规则。目前文献中也并未有与本研究相适的符号体系可供借鉴。所以,采用穷举法,尽可能归纳现有符号类型,同时考虑到中小样本研究的理想条件个数一般在4~6或4~7之间。[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、[美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第25页。]在综合变量与旅游吸引物的相关性后,最终在能指层面设置了5个自变量。分别是科技符号、空间符号、媒介符号、行动符号和审美符号;在所指层面设置了5个自变量,分别是情感符号、个性符号、群体符号、原生符号和思想符号。

第三,在具体变量赋值时采用背对背(双盲)方式,对不一致的部分研究者进行协商,两位研究者协商的一致性达到0.8,符合 Miles 和 Huberman 的观点[Miles M B, Huberman A M.Qualitative data analysis: An expanded sourcebook.Sage Publication, 1994, pp.278-280.],属于可接受水平后即可确定最终赋值。

1.“能指”层面的自变量

(1)科技符号。抖音与清华大学共同发布的《短视频与城市形象研究白皮书》将旅游传播符号载体概括为“BEST”,其中的“T”即指科技(Technology)。科技符号在旅游朝向更智慧、智能、信息化方向发展的趋势下,越来越受到短视频用户的喜爱,所以本文中将短视频中出现黑科技、多媒体技术、虚拟现实技术、航拍技術等科技元素的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(2)空间符号。在旅游吸引物短视频中充斥着类似的意象,比如江南的小桥流水、福建土楼、青藏高原等,能让游客清楚识别该旅游吸引物所在城市或地理区域。除了物质景观上的空间符号,更有诸如方言、习俗等精神上的空间符号,都在不断提醒游客关注这些旅游吸引物所处空间的地域特征和文化特色。本文将短视频中出现显著空间符号特征的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(3)媒介符号。本文中的媒介主要是指“大众媒介”,比如电影、电视、书籍等。但并非强调其作为工具和技术手段的传播属性,而是将大众媒介作为一种象征符号的存储和生产。在《旅游人类学》中,彭兆荣就将这些大众媒介作为一种“物质化的符号”[彭兆荣:《旅游人类学》,北京:民族出版社,2004年,第198页。]看待。游客常会因为某部影视作品而到某地旅游,寻找与影视作品相关的符号。本文中将短视频中具有显著的大众媒介传播背景的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(4)行动符号。行动符号是指旅游吸引物符号化过程中激发游客开展某种行为如模仿、游戏、互动等欲望的符号。在《旅游体验研究走向实证科学》一书中,对这几类符号进行了深入的解读。该书认为游戏作为行动符号的一种,是因为游客在游戏中获得角色符号,并找到自我认同的符号意义,而模仿实质上是旅游者在解读他人行为符号意义的基础上所作出的对应式回应。[谢彦君:《旅游体验研究走向实证科学》,北京:中国旅游出版社,2017年,第60—61页。]对于互动行为,该书引用布鲁默的观点认为“人类互动是基于有意义的符号之上的一种行动过程”[谢彦君:《旅游体验研究走向实证科学》,第56页。],基于该书中的观点,本文将旅游吸引物短视频中出现模仿、游戏、互动等具体行动的赋值为[1],反之赋值为[0]。

(5)审美符号。审美符号主要指由视觉和听觉两方面引发游客感知的符号。旅游行为本身就是一种审美活动[章晓岚:《旅游视觉形象传播与设计》,上海:格致出版社,2011年,第82页。],比如游客在旅游过程中看到的各种形态、色彩、图案、大小等视觉符号,经过视觉刺激后,游客获得了审美上的愉悦和内心的精神满足。而听觉符号主要指短视频的背景声对旅游者营造的氛围,比如自然声、流行音乐、戏曲、吆喝叫卖等。王义彬等[王义彬、陈毅:《本真性旅游体验中声音景观的建构——以贵州肇兴侗寨为例》,《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期,第41—52页。]认为声音景观既影响游客的体验,也塑造了地方旅游的形象。由于视觉符号和听觉符号都属于审美范畴,本文将两者统一为审美符号,并将短视频中出现显著审美符号指征的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

2.“所指”层面的自变量

(1)情感符号。游客通过旅游吸引物来满足和激发自身的情感需求,而情感的激发实际上是旅游吸引物与游客心灵产生共鸣的结果。从这一角度来说,旅游吸引物属于深层次的符号象征。若将其具化,情感符号主要体现了游客内心的感情和情绪。而感情分为亲情、友情、爱情等,情绪有分喜怒哀乐惊五种。按此分类将具有显著情感导向的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(2)个性符号。个性化是当下时代精神中最为突出的价值取向之一。在信息技术的催化下,个人的自由和创造力得到了前所未有的发挥。整个社会消费也逐渐向个性化靠拢,个性化也是当代旅游发展的一大趋势。游客开始青睐个性化的旅游产品,比如私人定制的旅游线路、小众景点或是更精细化的旅游服务。基于此,将能够明显展现游客个性特征的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(3)群体符号。科林斯的互动仪式链理论解释了仪式中如何形成群体符号的过程。将该理论引入到旅游传播中,可以解释为游客通过一次次与旅游短视频的互动,其群体归属感逐步增强。在此过程中,游客通过获得旅游吸引物符号来获得社会的认同感,并在群体中累积了高度的相互关注和情感共享。故将能够明显表征游客社交与群体归属的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(4)原生符号。原生符号主要指通过神圣化、异域化、异时空化等方式获得旅游的真实性。原生符号包含多个层次的内涵:第一是神圣化旅游吸引物,主要指通过神圣化过程拉开现代社会和传统社会的距离,给予旅游吸引物宗教性的神秘崇拜。第二是异域化旅游吸引物,主要指游客在异域空间中重新获得身份确认并在克服陌生感之后获得真实感。第三是异时空化旅游吸引物,主要指在高科技影响下,超越人类已知的时空范畴,充满一定的幻想和科幻色彩的旅游吸引物。故将能够驱动游客获得真实体验的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

(5)思想符号。思想符号特指旅游吸引物中体现政治思想、民族思想、宗教信仰、时代精神或其他明确的思想主义,比如东方的儒家文化思想或西方的后现代思想。思想符号代表了人类社会共同体的基本特征和思想形态,自然包含在旅游吸引物之中。故将能够明显反映某种思想主义的旅游吸引物赋值为[1],反之赋值为[0]。

四 分析及结果

按照QCA分析流程,变量设置完成后,将进行单个条件的必要性和条件组态的充分性分析。

(一) 单个条件的必要性分析

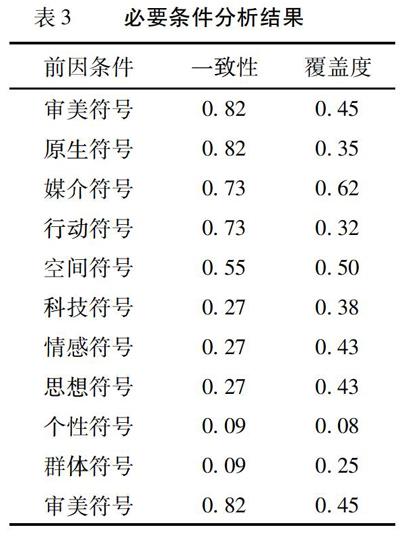

首先将10个自变量进行单个条件必要性分析,检验单个符号是否能成为旅游吸引物短视频内容传播的必要条件。所谓必要条件,就是指当结果发生时,该条件永远存在。而一致性则是判断其是否为必要条件的重要标准,当一致性水平高于0.9时,一般可以认为该条件是结果发生的必要条件。[Ragin C.Redesigning Social Inquiry:Fuzzy Sets and Beyond, Chicago: University of Chicago Press, 2008, p.52.]从表3可知,在10个自变量中,所有条件均不高于0.9,说明不存在对旅游吸引物短视频内容传播具有较强解释力的单一变量。

(二) 条件组态的充分性分析

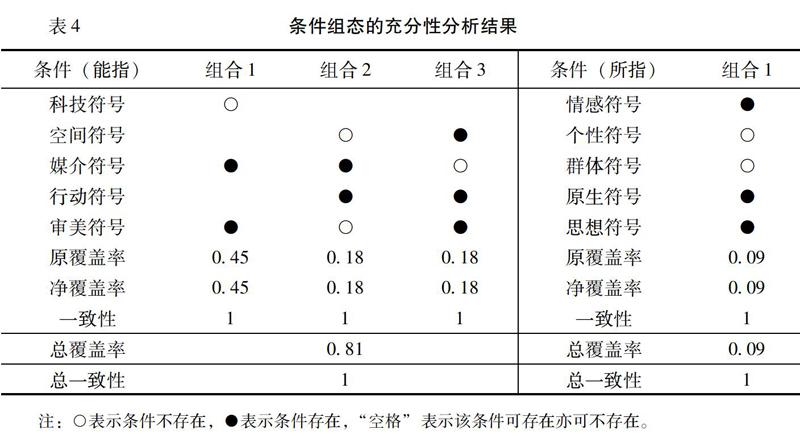

与上述分析不同的是,条件组态分析是用来分析多个条件构成的不同组态引发结果的充分性分析。[张明、陈伟宏:《中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)》,《中國工业经济》2019年第4期,第117—135页。]其认定充分性的阈值与前者不同,根据拉金fsQCA软件使用手册显示,一致性低于0.75的值表明实质上的不一致,应予以删除。[Ragin C.2018,Users Guide to Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 3.0.Irvine, California: Department of Sociology, University of California.]执行操作后,fsQCA软件一般会输出三种解:复杂解、中间解和简约解。其中复杂解完全尊重原变量设置且没有使用逻辑余项,简单解比较简约但可能包含反事实案例的逻辑余项,中间解会纳入有意义的逻辑余项并且不允许消除必要条件。[[比利时]伯努瓦·里豪克斯、[美]查尔斯·拉金:《QCA设计原理与应用——超越定性与定量研究的新方法》,第96页。]一般来说中简解优于另外两者,所以本文选取中间解进行分析,得到如下结果,见表4。

(三) 组态结果阐释

如表4所示,QCA在条件组态的充分性分析后给出了能指层面最优的3个符号组合和所指层面最优的1个符号组合。前者的总一致性和总覆盖率为1和0.81,具有较强解释力;而后者的总一致性达到1,但总覆盖率仅为0.09,代表性不足。以下将分别进行阐述:

1.能指层面结果分析。根据前文分析结果,将旅游吸引物短视频内容传播能指层面的符号组合归纳为三种。

第一种组合是“科技符号×媒介符号×审美符号”。该组合的内涵是当旅游吸引物不具备科技符号,但同时具备媒介和审美的符号属性,那么该旅游吸引物就可能在短视频平台获得高关注度。文中有5个样本符合该组合,分别是稻城亚丁、故宫博物院、张家界、雪乡、凤凰古城。

稻城亚丁是电影《从你的全世界路过》中一个重要取景地,其中一场求婚戏成了众多游客到此打卡的原因,而电影中的经典主题曲成了搭配稻城亚丁短视频的专用背景音乐。雪山倒影、彩色经幡、七彩植被所组成的仙境般的景象也成为游客的一种视觉享受。而短视频平台的游客被故宫博物院吸引则大部分源自清朝影視剧,尤其是近几年《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》等电视剧掀起了一股清宫热,有不少游客身穿清宫服并以故宫为背景拍摄短视频。《延禧攻略》的插曲《雪落下的声音》成为近期故宫短视频的常用背景音乐,搭配这首歌曲的通常是故宫雪后的美景。在听觉符号和视觉符号的高适配组合下,仅“故宫下雪”话题在抖音上就有近1亿的播放量。美景、音乐和背后的影视故事成了故宫旅游短视频的一个标准配置。在这个组合中,科技符号并不被需要。在稻城亚丁这类自然景观和故宫这类古代文化景观中,科技的存在反而会是意境上的一种破坏。

第二种组合是“空间符号×媒介符号×行动符号×审美符号”。该组合的内涵是当旅游吸引物不具备明显的空间和审美符号属性,但具备明显的媒介和行动符号属性的时候,旅游吸引物就可能在短视频平台获得高关注度。文中有2个样本符合该组合,分别是迪士尼度假区和敦煌。

迪士尼度假区的媒介符号来自其背后的IP为基础,而其行动符号主要是指乐园内的游乐设施的使用,比如乐园内设置的各种传统游乐项目与智能的游戏体验项目,均具备很强的行动导向。而敦煌的媒介符号主要是来自短视频平台的官方广告营销。比如抖音推出了“跟着抖音游敦煌”活动,截止2020年1月31日,获得了11亿的播放量,累计6.2万个短视频被上传。可以说,短视频平台本身就充当了旅游吸引物的媒介符号。通过分析相关视频后发现,游客行为大部分集中在鸣沙山,主要表现为骑骆驼和心形沙拍摄。敦煌的沙漠清泉与佛教石窟是特色景观,而沙漠游乐体验在我国旅游景区内并不多见。在该组合中,空间符号与审美符号是不必要的,迪士尼作为童话世界的外化并没有明确的空间指征,而理应具有审美符号的敦煌却在该项缺失。敦煌壁画虽具有极高的审美价值,但对于短视频而言,出于保护考虑不能拍摄壁画的规定使敦煌失去了该项价值,这也是为什么敦煌短视频以鸣沙山月牙泉为多的原因。

第三种组合是“空间符号×媒介符号×行动符号×审美符号”。该组合的内涵是当旅游吸引物同时具备空间、行动、审美符号,且不具备媒介符号属性的时候,旅游吸引物就可能在短视频平台获得高关注度。文中有2个样本符合该组合,分别是大唐不夜城和外滩。

大唐不夜城具有强烈的空间符号属性。西安(古长安)作为大唐的古都,当旅游吸引物名称中出现“大唐”二字就不免让人将其与西安挂钩。大唐不夜城的热点是其极具特色的真人版不倒翁表演,表演者身着唐朝服饰在《美丽的神话》配乐下进行舞蹈表演,还会不时伸出手与游客进行互动。西安与大唐的印象勾连,经典音乐和互动表演的配合吸引了众多游客到大唐不夜城游玩。而外滩则是上海的一张城市名片,代表了近代上海的发展历史,所以其空间属性非常明确。外滩作为传统景点在短视频网站受到关注,主要是外滩夜景灯光秀和外滩星空艺术馆。外滩星空艺术馆以装置艺术塑造的星空体验,馆内有十多个奇幻空间可供游客体验。比如在魔法雨屋中,游客能够体验运用超能力控制下雨的感觉,摆拍更是许多人来此的目的,所以其行动符号属性非常明确。另外,无论是夜晚灯光秀还是星空艺术馆内各种梦幻场景的重现,两者审美符号的体现都是重点。在这一组合中,媒介符号是不必要的。虽然唐朝古装剧和以外滩为背景的现代剧也比较多,但在短视频平台中似乎显得并不太重要。

以上三种组合中,第一种组合的原覆盖率和净覆盖率最高,且显著高于第二种、第三种组合,第二种、第三种组合的原覆盖率和净覆盖率在同一水平。虽然QCA提供了三种组合,在高人气旅游吸引物内容传播时还是会更青睐于第一种更具有普遍意义的组合。

2.所指层面结果分析。根据前文分析结果,旅游吸引物短视频内容在所指层面仅有一种符号组合,即“情感符号×个性符号×群体符号×原生符号×思想符号”。该组合的内涵是当旅游吸引物同时具备情感、原生和思想符号,且不具备群体和个性符号的时候,旅游吸引物就可能在短视频平台获得高关注度。文中仅有凤凰古城1个样本符合该组合,并且我们发现凤凰古城兼具了能指和所指层面符号组合,同样是案例中唯一的一个旅游吸引物。

凤凰古城的情感符号主要是来自于爱情。凤凰古城曾是电视剧《仙剑奇侠传三》的取景地,而该电视剧主讲主人公的爱情故事。当凤凰古城的景观搭配该剧主题曲后对游客的情感渲染效果非常强烈。此外,沈从文《边城》中的爱情故事同样与凤凰古城有关。来自影视和书籍的媒介符号和来自爱情的情感符号在凤凰古城这一旅游吸引物上得到了统一。凤凰古城的原生符号则是来自影视剧中主人公和小说主人公的生活空间的真实再现,实际上也是从媒介符号中派生出来的。另外,凤凰古城还具有明确的空间符号特征,湘西苗族的民族属性也清晰地指出了凤凰古城的地理区域。在此,所指和能指层面的符号性得到了统一。

需要注意的是,该组合的原覆盖率和净覆盖率都较低。说明对于短视频上的旅游吸引物而言,能指层面的符号表征可能更强于所指层面,对此需要进一步分析。

五 结论和展望

本文在短视频平台收集了31个旅游吸引物,基于QCA定性比较分析方法从符号学视角切入探讨了具有较高关注度的旅游吸引物短视频内容传播的主要组合模式。研究结果表明:

第一,旅游吸引物短视频内容传播是多种符号的集合,任何单一符号都不能成为旅游吸引物短视频内容传播的必要条件。旅游吸引物短视频内容传播在能指和所指两个层面分别有3种和1种符号组合。这说明在短视频平台对旅游吸引物的内容传播必须考虑到多种符号的混合,游客并不会被单一符号所吸引,旅游吸引物具有多元的符号特性更受容易到游客的青睐。并且,在单一符号组合的内部还存在几种符号组合的混合,比如在凤凰古城的案例中,由于该景点是不少影视剧的拍摄地,也有不少文学作品以此为故事发生地,所以存在多种媒介符号来源的情况,而不同媒介符号又连带引出其他不同的符号。这就导致该旅游吸引物出现内部符号的交叠,这种内部影响可能使最终的符号组织呈现较为复杂的结果。

第二,旅游吸引物短视频内容传播与短视频本身的媒介特征有关。一方面,短视频平台本身是一种媒介形式,虽然在内容和制作机制上,短视频与其他媒介完全不同,但又与之存在着明显的内在关联性,比如短视频与影视剧的关系就非常密切。2015年流行一时的小咖秀配音就是一次短视频和影视剧的共同表演,在此案例中影视剧就成了短视频生产的资源宝库。可见,外部媒介是短视频重要的内容来源。而短视频平台上的旅游吸引物也同样依赖某种外部媒介的植入。众所周知,一些影视剧、书籍等媒介对旅游吸引物具有显著的带动作用,这种带动效应通过短视频作为中间媒介同样成为带动短视频旅游吸引物的重要因素。外部媒介与短视频自身的媒介属性得到了高度统一。另一方面,短视频的审美性是自身一个重要的媒介特征。短视频平台以大量塑造视觉符号和听觉符号为主要功能。通常短视频平台上的旅游吸引物在颜色、构图、变化等某方面会有突出表现,并且常用一些记忆点强化比较容易传播,或者用与旅游吸引物的媒介符号有着强烈的一致性的音乐作为陪衬。这种视觉和听觉上符号使用使得游客获得审美愉悦感,且最终内化在旅游吸引物的内容传播中。短视频的媒介特征也使得平台上受到高关注度的旅游吸引物与传统的旅游吸引物之间有着显著区别。

第三,旅游吸引物短视频内容传播更注重能指层面而非所指层面。虽然我们将整个符号系统按照索绪尔的符号学理论分为能指和所指两个层面,但在具体案例中仅有一例达到了能指和所指符号两个层面的重合,且该例所指符号的解释力较弱。这说明对于旅游吸引物短视频内容传播来说,深层次的符号内容并不是非常重要。这也揭示了短视频审美的一个特征,即在短短的15秒内让游客快速获取信息,只能通过鲜明的画面和富有强感染力的音乐来加深用户的印象,也更依赖外部媒介的先期导入和审美符号的强化印象,并且在短视频算法推动下进一步进行重复的信息强化。最终,游客获得的是一种碎片化的审美意象,稍纵即逝的审美快感在多次重复后仍然逃不脱其仅仅是一种短暂感官刺激的事实。碎片化的审美快感也符合当代年轻人在承受社会巨大的压力时寻求一种压力释放的需求,但我们必须承认,这是一种浅层次的审美快感。旅游吸引物本身更深层次的内涵在短视频的快速的时间流动和碎片化的空间体系下,被淹没在更为直观的能指符号之中,深层的文化符号的追求在短视频旅游吸引物中是缺失的。

基于以上结论,本研究认为当下短视频对旅游吸引物内容传播可借鉴以上几种组合模式,从而达到吸引游客,激发游客旅游意愿的目标。但对一些在能指层面不具备强烈符号特征的旅游吸引物,应选取其他更适合的传播手段,而不应一股脑儿地追求使用短视频。此外,我们应清醒地认识到结论中的组合模式更偏重于旅游吸引物的快餐化视听消费,长此以往会在一定程度上妨碍大众对旅游吸引物深度内涵的认知,这应是极力避免的。

最后,本文还存在一些不足。其一,在变量赋值时虽采取了两位研究者背对背方式,但主观判断的因素仍较强。其二,由于旅游吸引物符号众多,本文所构建的体系并不能完全涵盖所有可能的符号存在。其三,所选取的旅游吸引物具有类型上的区别,对其内容传播可能带来的差异未能予以分析。其四,本文所采用的csQCA技术只能处理二分类变量,可能造成变量信息的丢失。后续研究可在此基础上进一步探寻新的数据并采用更高阶的分析技术从而使结论更具科学性。

Short Video Content Dissemination Logic of Tourist Attractions

From the Perspective of Semiotics

Based on Qualitative Comparative Analysis (QCA)

TAN Jia-jie , LIU Xin-jing

Abstract: In recent years, many tourist attractions have received widespread attention through the short video content dissemination. As both tourism and short video are symbolic, this paper attempts to explore the communication logic behind the phenomenon from the perspective of semiotics. Through the analysis of the existing literature, taking the attention of short video tourist attractions as the dependent variable, five independent variables are set from the two levels of “signifier” and “signified”. Through the csQCA technology, 31 tourist attractions are used as samples for configuration research. The conclusions are as follows: First, short video content dissemination of tourist attractions is a collection of multiple symbols. Second, the short video content dissemination of tourist attractions is related to the media characteristics of the short video itself. Third, short video content dissemination of tourist attractions pays more attention to the “signifier” level rather than the “signified” level. This study reflects the complex process of short video content dissemination of tourist attractions and the reality of tourist consumption pursuing shallow aesthetic pleasure, which provides ideas for better guiding the dissemination of tourist attractions.

Keywords: short video; tourist attractions; semiotics; QCA; content dissemination

【責任编辑 吴应望】