解构主义视阈下《姜子牙》对《封神演义》的改编

2021-07-12刘丝雨

刘丝雨

(河北传媒学院 研究生院,河北 石家庄 051430)

《姜子牙》是一部从《封神演义》中改编而成的动画电影,其本身沿袭了较多《封神演义》中的设定。想要成为一部成功的改编动画电影,“创新性”是创作过程中的核心要素之一。成功的“创新性”呈现,就会涉及解构主义。《姜子牙》借助解构主义,为观众呈现了一个令人熟知却又耳目一新的“封神演义”世界,同时也表达了一个于《封神演义》中不曾涉及的新的主题内核。《姜子牙》对《封神演义》进行了解构主义式的改编,也为具有较深文化底蕴的中国动画电影提供了一个新的参考经验,探索了一种平衡于“遵从”和“推翻”之间临界点的改编方式。

一、解构主义在动画电影改编中的运用

解构主义作为从结构主义中延伸出来的一种哲学范畴,其本身较早的运用于文学、建筑等艺术门类。随着电影艺术的发展,其处于综合艺术的特性使得解构主义也拥有了运用于电影艺术的可能性。

解构主义最显著的特征就是强调去中心化,反对权威与二元对立。“改编”的“改”字为解构主义提供了发挥空间,“编”字是对创作者(团队)的一种限定,不能让其肆无忌惮的随意发挥。这与解构主义在本体基础上反权威、反中心化是相吻合的。当解构主义运用到动画电影的改编中时,主要体现在破除原有的核心主题,对其进行重组,使其成为服务于新主题的元素。因此,“解构”与“重组”就成为了解构主义在动画电影改编中运用的最常见的手法。

解构主义在动画电影改编中的运用,主要体现在针对主题、角色形象以及叙事结构三方面。主题是一部影片中居于主导地位的创作基础,主题是影片的灵魂,没有主题的影片就只是一个空壳。当解构主义运用到动画电影的改编中时,应该在破除原有的核心主题之上,以一种探索式的精神,重新构建新的主题表达,解构原著中的已有主题元素,产生包含创新与深度的新主题。这一主题往往应该反映出创作者所处时代的特征,以及那一时代下的社会问题。

解构主义之所以在动画电影的改编中运用的更为自然,跟动画电影本身的特点也有密切的关系。动画电影“在形式上是回到了过去的‘美术’”[1],所以动画电影本身带有部分“美术”这一艺术门类的特征,为方便讨论,姑且将其称为“美术性”。角色设计正是“美术性”在动画电影中的主要呈现方式,它是由创作者主观创造的,涉及人物外部造型和性格特征。外部造型包含身材、样貌、服装和道具等。性格特征主要通过角色行为举止进行外现。角色既是故事的承载主体,故事的开展、推进都需要由角色进行,也是观众在观看时的主要关注对象。故事的主题往往是借助影片角色传递给观众的。因此,解构主义在运用到动画电影的改编时,角色的设计如若没有进行解构重组,将无法准确的把改编后的主题传递给观众。

叙事结构是故事的脉络,一个电影故事以什么样的形式展现是由叙事结构决定的。随着电影工业化的发展,电影叙事结构正在形成相对固定的模式。但是当某一模式被广泛的运用后,观众会产生审美疲劳,为了缓解这一情况,就需要不断的开发新的叙事结构。在解构主义视阈下,叙事结构也是可以成为被解构的对象,在反对传统的固有叙事结构时,将其重组成为一个新的结构,可以为观众带来新的观影感受。《姜子牙》就是在这三部分中通过对《封神演义》进行解构重组而达到自己的改编目的。

二、主题内核的解构重组

《封神演义》作为一部探讨了政治观念的神话文学,主要表达作者对无道昏君的批斥,和对仁主贤君的赞扬,商与周设定为君臣关系,周是“下”,商是“上”,主题表现的是“以下反上”。而《姜子牙》借由主角姜子牙最终替狐族斩断与天上相连的宿命锁时,表现了一种作为被贬人间的“下”,对权威统治的“上”的反抗行为。这一点与《封神演义》是一脉相承的。

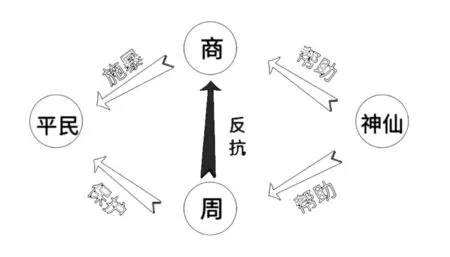

《姜子牙》对《封神演义》主题内核的解构主要借助于两者的“四方关系”来体现。《姜子牙》对“以下反上”的行为做出了进一步的诠释,融入了更多新的观念,使其呈现出更明确、更充实、更具有当代特点的主题内核。《封神演义》中“四方关系”分别是:商、周、神仙、平民。平民是引发故事的起因,商对平民施暴,周为了保护平民,神仙为商周双方都提供了帮助。在这个故事关系中,为两方都提供了帮助的神仙其实更像是旁观者的立场,平民是受害方,作为施暴方的商就是典型的邪恶形象,而保护方周则是正义形象。所以《封神演义》呈现了清晰的正义对邪恶的立场,在《封神演义》中,“下”代表的是绝对的正义,“上”则是绝对的邪恶。讲述了一个是非界限分明的故事。

而《姜子牙》中,虽然影片伊始塑造了一对清晰的正邪形象,即代表着正义的静虚宫与代表邪恶的九尾狐。但是当姜子牙面对九尾狐透露出的讯息产生疑问时,“正邪”的概念就已经开始模糊了,随着姜子牙对真相的执着探寻,也让整个故事里的“正邪”不再绝对,直到最终电影揭开真相的时刻,影片中再无“正邪”之分。因此,《姜子牙》首先解构了《封神演义》中纯粹的是非观。这与现代人随着眼界的开拓,知识储备的提高,看待事物的视角更为全面或多或少有着关联。观众在对待电影人物时,不再满足于单纯的、平面化的角色,开始追求立体、完整,所有行为有所依据的复杂性角色。

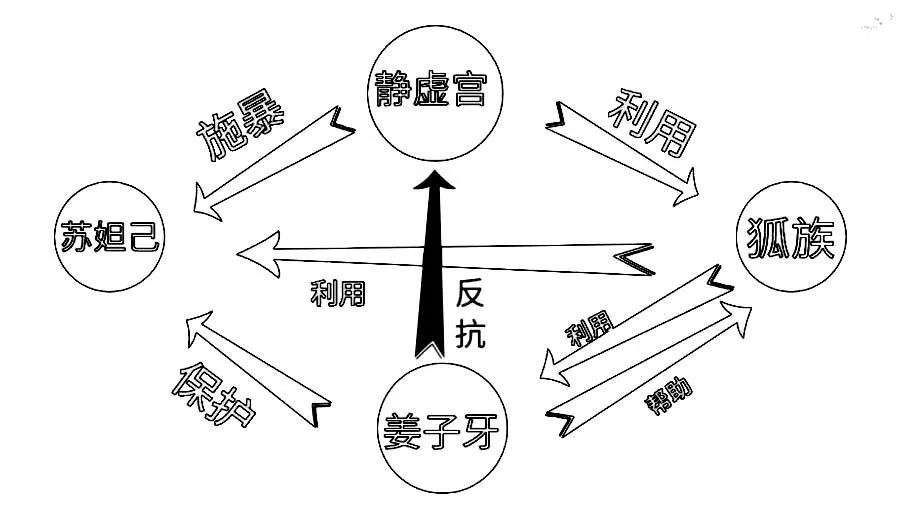

《姜子牙》对《封神演义》的四方关系也进行了解构,重组后的四方关系分别是静虚宫、狐族、姜子牙、小九。由于小九的角色与《封神演义》中“苏妲己”的角色相对应,为了方便与《封神演义》做比较本文中将其称为“苏妲己”。这四方关系中,姜子牙可以等同于《封神演义》中的周,苏妲己看作是平民,但是静虚宫和狐族都无法替换为商或神仙。因为他们的关系如图2所示,远比《封神演义》中的四方关系要复杂。

图 1 《封神演义》四方关系图

图 2 《姜子牙》四方关系图

在这样的四方关系中,苏妲己毫无疑问受害方的定位是清晰的。但是被静虚宫利用的狐族则显示出了其复杂的关系。影片借助于狐族,向观众展现了人的多面性。由于当前社会节奏过快,人们的生活习惯也变得更加浮躁,很多行为都在追求简易化,甚至提出了“快餐文化”的概念。在互联网上,这种情况更加明显。一件事情被爆出后,网民会迅速对该事件做出反应,化身自以为的“正义”剑拔弩张,直指自己认为的错误一方。就像影片伊始,观众对静虚宫的态度一样,认为静虚宫是正义的一方,九尾狐是邪恶的。然而事实往往不是单纯的非黑即白,当中存在很多外人所不知的内情。就像狐族先后利用了苏妲己和姜子牙来达成自己的目的,更是对商朝的无辜人民造成了极大的伤害,从这一点看狐族确实是其罪当诛的。但在影片高潮,狐族一番逆转,直接转为了受害方。其之所以成为受害方,追根溯源又是由于贪心,想要获得更多利益,所以狐族的定位就变得尤为复杂。这是《姜子牙》让观众引发反思的主题内核,即自己是否看清了事情的全部,自己急于明确的“是非”是否准确。观众的观影过程是辨析是非的过程,同样在现实世界中,我们也需要一个辨析的过程,才能考虑是否要下自己的结论,尤其当我们的结论可能会造成无法挽回的结果时,就应该更加慎重。

《姜子牙》的主题内核在经过解构重组后,其主题已不再是单纯的为了正义反抗邪恶,而是更为充实的敢于质疑权威,执着追求真相,勇于反抗暴权。也警醒了观众不要轻易对某一事件下决定。

三、角色设计的解构重组

解构主义在运用于动画电影的改编时,主题内核作为解构主体,必须也要以其他元素进行辅佐。“创作者在设计一个动画角色之前往往需要先从宏观的角度设想出一个完全想象的虚拟世界”[2],在《姜子牙》中这个“虚拟世界”就是“封神演义”经过解构重组后的世界。在进行“虚拟世界”中的人物设计时,则要遵从这个世界的设定。前文提到的四方关系中只有静虚宫的天尊是《姜子牙》的原创角色,但天尊一角也是依托于《封神演义》中元始天尊的设定塑造而成。其他三方都是选取自《封神演义》中得几位核心人物,姜子牙在原著中助武王伐纣,推翻商朝;苏妲己被九尾狐附身,祸害苍生,推动西周起义。由此可见,《姜子牙》的角色设计仍是依托于《封神演义》进行的。

(一)苏妲己和九尾狐

从解构主义的角度上说,《姜子牙》中做得最为巧妙的应是苏妲己与九尾狐这一对相互纠缠的角色。《封神演义》中,苏妲己这个角色占据的戏份并不重,在第四回就被九尾狐噬魂而死,而后的“苏妲己”都是九尾狐所化。但是在《姜子牙》中,苏妲己并没有死,而是与九尾狐之间形成了紧密的羁绊,这种羁绊实则是《封神演义》中二人关系的重构。《姜子牙》中一切事由根源自九尾狐被抓,将苏妲己纳入自己体内,是以苏妲已一旦死了,故事就无法展开。因为《封神演义》的故事里,只有苏妲己在原著中与九尾狐有着这种“二重身”[3]性质的关联,解构主义在改编领域的运用应是基于“尊重解构主体”的理念进行,所以在解构主义范畴内,苏妲己这个人物却不能由其他角色替代。同理,这也是九尾狐的角色也无法被替代的原因之一(九尾狐角色不能被替代的其他原因介于不在本文研讨范畴内,遂按下不表)。原著涉及的其他主要角色再无“二重身”性质的关系,因此苏妲己和九尾狐就成为了《姜子牙》故事中最佳选择。当二人身上的“宿命锁”第一次出现时,对《封神演义》有了解的观众内心就会明白这是苏妲己和九尾狐之间剪不断理还乱的羁绊。因为《封神演义》内,绝大部分的“苏妲己”都是九尾狐,所以观众对苏妲己的印象一直是与九尾狐深深纠葛在一起的。在这个观影心理的认知下,为《姜子牙》解构二人关系提供了巧妙的关键点。重组后二人的关系不再是“替代”,而是“共处”,这种关系更加深了两人的羁绊,使观众可以产生认知上的认同。笔者以为,动画电影范畴内,认知认同高级于其他认同主要在:认知认同不是简单的基于某一基础上观众对这一设定的认可,而是观众从内心对某一设定的认同,即便脱离例如动画的假定性等情境,这种认同依旧存在。介于此,可以说《姜子牙》中苏妲己和九尾狐这组角色设计的最为巧妙。

(二)姜子牙

姜子牙作为《姜子牙》的主角,自然也进行了重构。首先从外形的设计上看。原著中姜子牙42岁拜元始天尊为师,72岁奉命下山,按理应是长须老者,可《姜子牙》中却仍黑发黑须,这种形象上的改编更多的是为了符合当下的艺术审美,同时也因白发白须对观众而言存在更多刻板印象,而姜子牙执着于追求真相、一路反抗的行径由相对年轻些的人来完成更具有可信度。

其次从姜子牙的性格设计谈,姜子牙依旧保留着自己“智者”的身份。《封神演义》里的姜子牙因过于老实,所以在做生意时铩羽而归。正是这份“老实”让他对旁人更具坦诚,后期于军中得以竖立较高威望的同时还可受人钦佩。《姜子牙》中的姜子牙沿袭了他这一宝贵品质,这让他在面对即将封神,斩杀“邪恶”的九尾狐的重要时刻,还可以保留想要探究事情真相的心。影片重构的主要是姜子牙的“人性”。《封神演义》中要顾全大局,要照顾到整个西周的姜子牙,在《姜子牙》中再无旁人,他所做的一切只为对得起自己,于是姜子牙呈现出了更多的“人性”。他为了一探九尾狐透露的秘密,放弃了封神;为了追寻自己执念的真相,不顾北海桎梏,这些都是他想要对得起自己而做出的选择,这些行为让姜子牙更加鲜活,不再是只为了别人而活的角色。甚至最终他为了苏妲已,为了整个狐族甚至说为了整个人界而斩断与静虚宫的链接,都是只为了自己问心无愧。影片借助姜子牙,重新探讨了“人性”的定义。一般动画电影里呈现“人性”的角色其格局都较小,人物通过行为会暴露人性中的利己思想,往往造成的是不良后果。而姜子牙虽然也是利己,但却呈现出的是一种儒家普世思想的大格局。这种重构是少有的,也是极具借鉴经验的例子。

最后看姜子牙在作品中的定位。《封神演义》中姜子牙的定位清晰准确,伐纣的主心骨,西周的丞相,正义方的代表,放在当前的话术语境中可以用“英雄”一词形容。在《姜子牙》中,姜子牙的定位却模糊了很多。从狐族的角度,或站在为了让世人免于静虚宫掌控的角度,可以说他是正义的。可姜子牙既不能庇护人间,又无法接替静虚宫的职责,所以他姑且只能算是揭示了问题,却无法解决问题,反而需要更高一级的师祖来解决问题,这一点是与《封神演义》中周接替商的政权是不同的。因此有学者认为影片这么设计“根本否定了姜子牙的英雄身份”[4],笔者以为是不准确的。在当代英雄主义盛行的时代,以美国好莱坞为首的众多影片已经展现了很多个人英雄拯救世界的故事,但是这并非意味着英雄就该以一己之力拯救天下。《姜子牙》借助姜子牙一角展现出了英雄也有做不到的事情,英雄也有自己的无奈,英雄不是无所不能的。所以不能说姜子牙不是英雄,而是《姜子牙》用“姜子牙”重新定义了“英雄”的范畴。这也印证着解构主义中反传统、反权威的核心理念。

四、“英雄之旅”式故事结构的解构重组

约瑟夫·卡贝尔提出的“英雄之旅”理论在动画电影中屡见不鲜,《姜子牙》的故事结构之中也体现出了对“英雄之旅”的解构重组。“英雄之旅”理论主要涉及十二个阶段,虽然并非每个故事都要涉及这十二个阶段,但是这一理论观点主要呈现出的是主角进行“分离——传授奥秘——归来”[5]的过程,并以此为主要内容。可《姜子牙》将其进行重构,使整个“英雄之旅”成为了故事结构中的一部分。姜子牙经历“分离”阶段后,并没有进行“传授奥秘”的过程,而是通过旅程,在达到姜子牙与苏妲己之间关系的转变,为后续归来阶段做铺垫。《姜子牙》的故事结构中,采用了“英雄之旅”的开头,却在过程中没有历经主角的提升,而“归来”的阶段也并非经历艰难险阻,反而是在“归来”后才迎来影片真正的高潮。《姜子牙》对“英雄之旅”式故事结构的解构重组并不成功。因为整个故事结构由“英雄之旅”和旅程结束两部分构成,旅途中只有人物关系的转变,而没有人物自身的改变,所以没有使人物升入一个新的阶段。旅程结束后,姜子牙在申公豹的帮助下重返静虚宫显得较为生硬,而使影片故事结构有较明显的割裂感,最终导致故事显得冗长而枯燥。比之《封神演义》,虽然后者并非采用“英雄之旅”的故事结构,但是该理论下的优势效果在《封神演义》的故事结构中都体现的十分清晰。例如人物在故事发展中不断成长,学习技能、收获法宝等,这种改变为最终的胜利营造了铺垫,也使读者跟容易接受。

《姜子牙》之所以产生上述问题,应该是因为对这一理论的理解不够透彻。“英雄之旅”本身已经是一个较为完整的故事结构,在多年的不断完善过程中,这一理论提供了清晰的开头与结尾,中间过程尽可能的包含了当下故事中较成熟的情节发展过程。所以在此基础上还要解构重组就会十分受限。由此,尽量不要对某一相对完善的理论进行解构重组,可以选择进行更多新的创新性尝试。如果想要完成理论上的解构,以重组于实践中,一定要在深入的理论学习后,掌握并避开理论完善过程中已经摒弃的实例,再从新的角度进行重组。

五、结语

《姜子牙》对《封神演义》的改编方式恰好证明了“解构主义并不是随心所欲的设计……不是简单的堆砌”[6],而是需要经由主观上理性的思考、创作而构成,以此达到解构主义想要的反中心、反权威的目的。在解构主义视阈下,《姜子牙》有其成功之处,也有不足的点。但是他确实提供了一个新的对《封神演义》的改编思路,也让中国动画电影创作团队有了更多的借鉴经验。在今后的动画电影改编过程中,可以处于解构主义的角度进行创作,以期呈现出更好的作品。