劳动创新型人才培养模式的探索与实践

——以“智能制造专业群”为例

2021-07-12陈益飞

陈益飞,赵 斌

(江苏工程职业技术学院 机电工程学院,江苏 南通 226007)

《中国制造2025》提出制造业重点领域全面实现智能化的目标,加快推进制造过程智能化。强调创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本。其本质是把人才作为建设制造强国的根本,走人才引领的发展道路。指出“装备制造产业转型升级的关键是技术和人才支撑,路径是‘机器换人’和‘精密制造’,通过完善多层次多类型人才培养体系,促进产业转型升级,培育有中国特色的制造文化,实现制造业由大变强的历史跨越”[1]。为适应智能制造变革下对高素质技术技能人才的需求变化,江苏工程职业技术学院(以下简称“学院”)积极探索构建智能制造专业群,紧跟《中国制造2025》以及“工业4.0”时代下的制造业发展方向与行业发展趋势,加强专业内涵建设,形成特色优势,深入开展劳动创新型人才培养模式的探索与实践,不断提高学生的就业竞争力,为区域装备制造业的转型升级提供良好的技术和人才支撑。

一、智能制造专业群的构建

学院智能制造专业群,以工业机器人技术为核心专业,包括机电一体化技术、电气自动化技术、机械设计与制造等4个与装备制造业密切相关的专业。其中,工业机器人技术是2016-2018年江苏省高职院校创新发展计划骨干建设专业,电气自动化技术是江苏省特色专业,机电一体化技术为学院品牌建设专业,专业群建设有中央财政支持的实训基地,与全球工业机器人巨头——德国库卡机器人公司合作建有国内高职院校中规模最大的工业机器人实训基地——库卡机器人江苏应用与培训中心。智能制造专业群现已成为全国智能制造卓越技术技能人才培养高地[2]。

二、探索智能制造专业群人才培养模式

(一)探索劳动创新型人才培养基本框架

学院对接《中国制造2025》和国家“十四五”规划纲要的要求,专业群定位于智能制造工程技术应用能力和创新能力培养,以工业机器人技术专业建设为核心构建专业群,精准智能制造产业链,提高产业链、供应链现代化水平,助力制造转为“智造”。

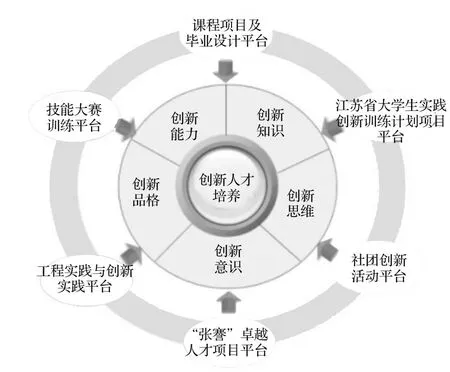

坚持“以生为本、能力为先、注重创新”理念,根据创新型人才“五创”(创新意识、创新思维、创新知识、创新能力、创新品格)内涵,构建劳动创新人才培养课程体系,优化培养方案,设计创新能力培养模块,将创新教育融入专业教育,突出“五创”要素培养。集聚资源,以智能制造劳动创新人才培养为中心,以五大要素培养为抓手,搭建工程实践与创新实践平台、“张謇”卓越人才项目平台、社团创新活动平台、实践创新训练计划项目平台、课程项目及毕业设计平台、技能大赛训练平台六大劳动创新人才培养平台,形成智能制造专业群创新型人才培养模式[3]。图1为“一中心、五要素、六平台”创新型智能制造人才培养模式。

图1 “一中心、五要素、六平台”创新型智能制造人才培养模式

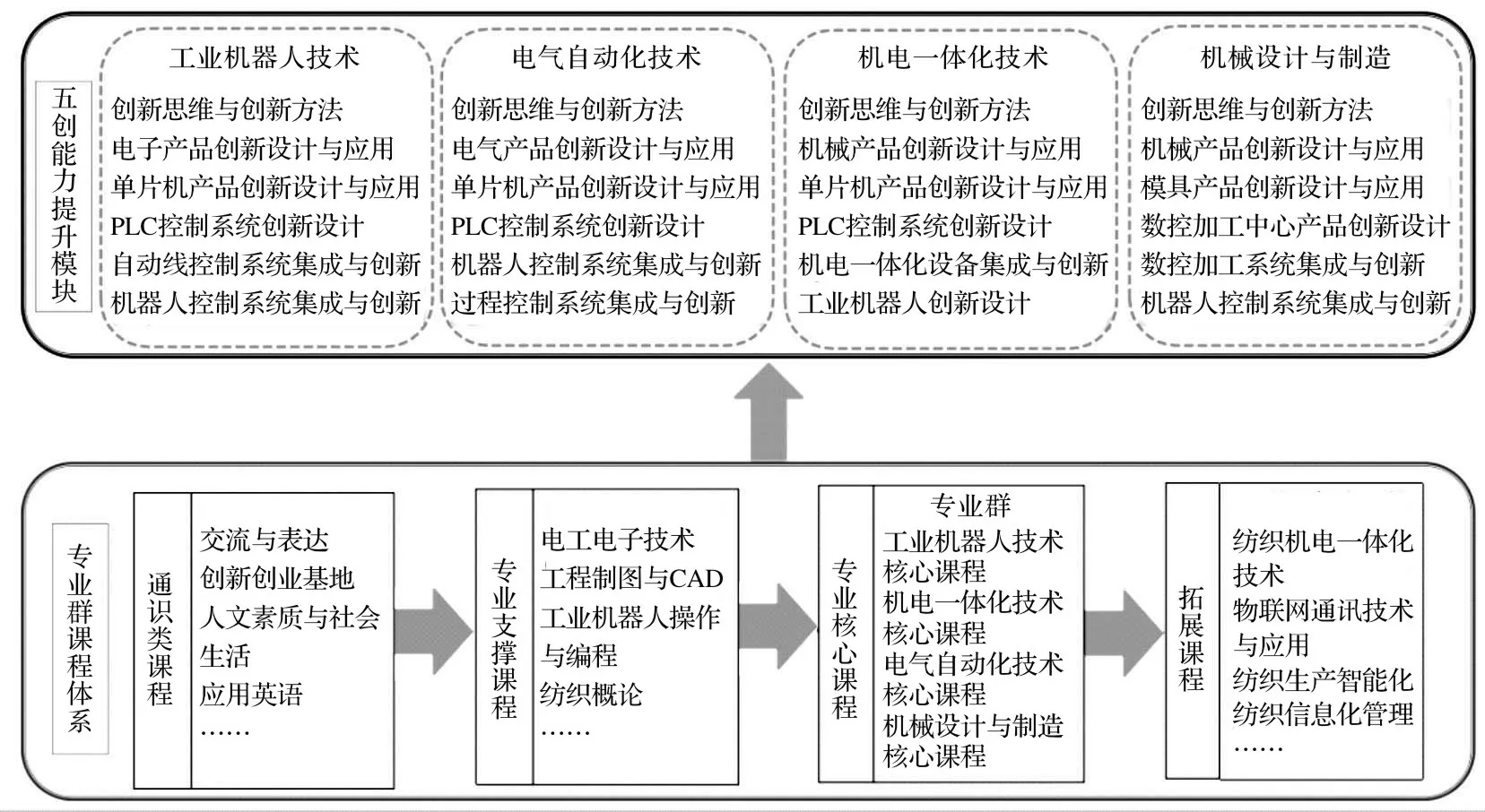

(二)创新劳动创新型人才培养课程体系

构建符合现代劳动创新型人才发展的课程体系,提升学生的综合能力和创新素养。其中最关键的是实施弹性学制、学分制、学分互认制,聚焦学生的创新应用能力,在专业群培养方案中构建“五创”能力提升模块,如图2所示。教学以企业生产案例、学生竞赛项目和教师科研课题为载体,着力培养创新型技术技能人才。与KUKA、SIEMENS、FESTO和利时等国内外名企合作,制定人才培养规格和岗位标准。借鉴SIEMENS自动化教育合作项目(SCE)学生工程能力认证标准、德国库卡学院工业机器人职业资格标准,制定核心专业标准(包括教师标准、教学标准、课程标准、实训基地建设标准、顶岗实习标准等)、工业机器人职业资格标准[4]。

图2 专业群“五创”能力提升模块示意图

其次,在教学过程中实施项目导师制,指导学生开展创新实践活动,注重学生创新思维和创新能力培养;教学组织上,通过跨年级、线上线下合作来优化团队知识体系,有效完成教学项目;教学评价方式上,建立学生自评、教师评价以及第三方评价相结合的多元评价体系,将专利申请和授权、学术论文发表、主持参与大学生实践创新训练项目、参加专业技能竞赛获奖、参与导师项目数量与质量、获得奖学金等方面纳入评价指标体系,确保评价的客观性与科学性[5]。

(三)加强高素质、“全能型”专业教师队伍的建设

一是要注重专业教师师德师风建设,在平时教研活动中融入社会主义核心价值观教育、心理教育,使教师充满正能量,逐步推进“课程思政”教学改革。二是合理引进或柔性引进专业领军人才、培养和引进博士或教授,培育一批名师名匠和国际化师资。三是通过校企互兼互聘,培育专业“双师双能”型师资。分批选派骨干教师到库卡机器人(上海)有限公司、南通振康机器人有限公司、南通东源电力智能设备有限公司等企业挂职锻炼,提升教师技术应用和工程实践能力。加强兼职教师队伍建设,发挥企业兼职专业带头人和骨干教师在行业技术咨询、人才培养方案修订、科技合作研发、实训基地建设、兼职授课及教学资源库建设等方面的积极作用,推进师资校企双向流动、两栖发展[6]。

(四)推进产教深度融合,加强专业群实训基地建设

推进产教融合,建设高水平专业群实训基地。学院与三菱电机有限公司、北京昆仑通态自动化软件科技有限公司、江苏东源电器集团等企业紧密合作,建有中央财政支持电气自动化技术实训基地,设备资产1 200万元;学院与西门子(中国)有限公司合作,投入160万元,组建西门子自动化联合实验室;学院与库卡机器人公司合作,建有国内一流的库卡机器人实训基地,基地占地面积2 000平方米,设备投入1 088万元。基地既是我校工业机器人教学中心、用户培训平台、社会服务平台,也是库卡机器人公司在江苏的对外培训基地,主要承担库卡机器人基础培训以及码垛、弧焊、雕刻、装配、分拣、点焊等应用项目的用户及社会培训任务。实训基地为专业群的专业教学、培训、科研及社会服务提供了强有力的保障和支撑。

(五)丰富人才培养内容,加强专业群教材资源建设

近年来,专任教师分别与江苏东源电器集团、北京昆仑通态自动化软件科技有限公司、南亚塑胶(南通)工业有限公司、通达动力科技股份有限公司合作,编写和正式出版了一批工学结合系列教材。其中,国家十二五规划教材2部、江苏省高等学校重点教材2部、行业部委规划教材7部,以此带动和引领专业群主干课程改革和建设。此外,专任教师与德国库卡机器人有限公司、上海库茂机器人有限公司(机器人在线)深度合作,共同研究专业群理论教学、实训教学,联合编写了《工业机器人操作与编程》《机器人电气系统维护》《工业机器人机械维护》等3部教材,并由西安电子科技大学出版社正式出版。

(六)加强课程和资源库建设,推进“互联网+”高职课堂教学模式

重点建设工业机器人技术和电气自动化技术两个专业教学资源库。在专业群推行“互联网+”的课堂创新活动,加强对教师信息技术的培训和理念更新,推动教育云平台、微信、微课、互联网+等信息技术在课堂教学中的应用。将《工业机器人操作与编程》《工业机器人电气系统维护》《工业机器人机械维护》 等课程建成以教学资源云端储存、手机终端信息化辅助授课、课内师生信息即时交互和基于日常学习行动积分的全学习过程评价的“云班课”。逐步在专业群其他专业建设资源库,将专业核心课程精心打造成内容丰富的教学资源库,在金课坊平台建设网课,便于学生选择学习。

(七)打造一流创新实践平台,构筑区域技术技能积累与服务高地

重点建设库卡机器人产教融合创新实训基地、分布式发电与微电网技术协同创新中心两大平台。以一流的工程实践与创新实践平台建设为抓手,开展以智能制造、分布式发电与微电网技术为主的社会服务与技术创新,提升教学团队工程实践能力和创新能力。通过与德国库卡机器人公司合作共建实训基地、与库卡学院共建培训中心,打造具有国际视野的能工巧匠型师资和研发工程师型师资,有力支撑创新型人才培养模式、支撑区域智能制造产业技术技能提升、培育继续教育品牌。让专业群学生有机会在相关平台进行实训实践,接触到企业岗位要求的技术,接触到行业领域前沿技术,使学生的专业技能得到提升,以便毕业后能够更好地到企业工作,为企业提供一流技术人[7]。

(八)培育“精益求精”的劳动文化,推进现代学徒制试点

坚持文化育人,弘扬德国制造品质和工匠精神,培育“精益求精”的专业文化。构建现代学徒制校企育人机制,服务区域智能制造业人才需求,与南通振康机器人、江苏东源电器集团、创斯达科技等名企紧密合作,开展现代学徒制人才培养,推进校企双主体协同育人。建立灵活多样的共同招生招工机制,采用先招生再招工模式、招工与招生同步模式、先招工再招生模式三种模式,分别在专业群3个专业中开展现代学徒制试点。学校选派优秀导师,企业选派能工巧匠,共同培育学生,注重学生工匠精神的培养,将一丝不苟、精益求精的职业精神融入实训操作的每个环节,进行强化训练,确保学生工作后自然表现出“工匠精神”,生产出高质量产品[8]。

(九)积极参与“一带一路”建设,提升专业群国际化服务能力和水平

紧扣“一带一路”国家发展战略,积极响应教育部《推进共建“一带一路”教育行动》要求,加强与“一带一路”沿线国家的交流合作,全力推进“一带一路”留学推进计划,积极招收老挝等东南亚国家留学生,为沿线国家培养急需的机电一体化技术、电气自动化技术等方面技术技能型人才,提升专业群国际化服务能力和水平。拓展国际视角,让专业群得到国际的认可,亦可根据国际的需求,调整专业课程设置,提升专业群国际水平,为国家“一带一路”建设贡献职业教育力量[9]。

(十)建立专业群内部质量保证体系,促进人才培养质量持续提升

建立自主性的专业群内部质量保证体系和常态化的质量保证诊断与改进机制,树立服务需求、与时俱进的现代质量文化理念。学院对专业群常规性工作进行梳理,建立学院、专业群、专业、课程、教师以及学生等六个不同层面的标准链。彼此相互独立又存在内在联系,形成网状质量保证体系,便于教育工作者操作,提高人才培养的质量。同时,制定各专业、课程诊改实施方案,推进各专业、课程标准的制定,构建专业、课程的目标与标准体系、教师教学质量评价体系、教学督导体系等。在日常教学运行中,每学期召开师生座谈会,根据师生反馈意见,及时修改质量保证体系,以期更好地提高人才培养质量。

三、专业群创新型人才培养模式改革初现成效

(一)专业群人才培养质量提高

智能制造专业群“一中心、五要素、六平台”创新型人才培养模式在工业机器人技术、机电一体化技术、电气自动化技术、机械设计与制造四个专业实施,六大平台共同发力,紧扣培养智能制造劳动创新人才这一中心,突出五大要素,学生专业技能得到显著提升。疫情期间,实体经济普遍压力增加,呈现下行趋势,但是在双选会上,岗位数与毕业生数之比达到2:1之多,美诺精密汽车零部件(南通)有限公司、江苏铁锚工具有限公司、江苏速奥电梯有限公司、中天集团、创斯达集团、东源电器集团、中航高科等公司来校招聘,录用了不少顶岗实习毕业生,经过访谈,普遍认为,智能制造专业毕业生专业能力扎实,职业素养好。麦可斯报告显示,学生就业率高、起薪高,升学率及学生对母校满意度较其他专业也高。

(二)专业群师生成果显著提高

每年都有五组以上学生团队成功申报江苏省创新创业训练计划项目,并能够顺利结题,学生毕业设计获得省毕业设计评比三等奖3次。师生参加省级技能竞赛,获得较好成绩,教师在江苏省职业院校教学大赛(高职组)中获得一等奖1项、三等奖2项,学生获得一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项,中国服务机器人大赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项,获得江苏省第五届“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖2项。

四、结语

通过智能制造专业群“一中心、五要素、六平台”创新型人才培养模式改革,优化专业群课程体系、加强师资队伍建设、完善资源库建设、丰富教材资源、增强六大平台互通融合,专业群已成为中国特色高水平高职学院和专业建设(“双高计划”)项目的子项目,更好地提升智能制造专业群学生专业核心竞争力,为国家智能制造领域提供优质的高质量复合型人才。