婚姻推迟、婚内生育率对中国生育水平的影响

——基于对总和生育率分解的研究

2021-07-11张许颖

李 月,张许颖

(中国人口与发展研究中心,北京 100081)

一、引言

20 世纪90 年代以来中国总和生育率长期处于更替水平以下,不同来源的数据表明这20 多年中国的生育水平大致经历了由大幅度下降到稳定以及逐步回升过程。[1]根据国家统计局第七次全国人口普查初步汇总结果,2020年中国总和生育率为1.3,已经处于较低水平。具体的总和生育率水平一直是学界和政府关注的焦点。然而,生育水平的变动是人口的婚姻特征、生育特征交织作用的结果。研究显示自20 世纪90 年代中国总和生育率开始低于更替水平以来,已婚妇女生育水平其实已经大体稳定,而中国生育水平下降主要体现在一孩总和生育率,青年女性晚婚趋势是导致一孩总和生育率下降的重要原因。[2-3]国际经验也表明结婚率下降是导致低生育率的重要因素。[4-5]婚内生育在东亚国家(地区)长期占据主流,OECD 国家统计数据显示1990-2014 年期间日本和韩国婚外生育子女数占生育总数的比例始终保持在2.5%以下,远低于欧美国家的水平(如2012 年时法国、英国和美国这一比例分别为56.7%、47.6%、40.7%)。一项针对日本的研究显示1973-1980 年期间日本结婚比例的下降可以解释总和生育率下降的49%;1980-1990 年期间结婚比例下降对总和生育率下降的贡献达到166.7%。[6]在婚内生育仍为主流的中国社会背景下,进入婚姻是女性进行生育的前提,因此加强对女性婚姻行为、婚内生育行为的研究已成为把握我国生育特征的重要切入点。

中国的婚姻和生育行为正在发生一系列结构性变化。女性进入婚姻的年龄在不断推迟,统计数据显示中国30-34岁女性未婚率从2000年的1.35%升至2010年的5.35%、2015年的6.95%。[7]女性初婚年龄从2006 年的23.6 岁上升到2016 年的26.3 岁,10 年间上升了2.7 岁。[8]全面两孩政策实施以来中国生育水平在短期增长之后快速回落,显示生育政策调整带来的生育潜能快速释放。一孩的减少是导致出生人口快速回落的主要原因,一孩出生人数从2016 年的973 万降至2017 年的724 万、2019年的630万,二孩及以上出生人数则从2016年的813万增至2017年的999万、又回落至2019年的835万。这可能是因为生育政策调整刺激了已婚人群的二孩生育行为,二孩生育潜力释放后,婚姻推迟导致的一孩生育水平过低这一效应开始显现。然而,婚姻推迟和婚内生育率对总和生育率的影响分别是多少?目前对此还缺乏定量的研究分析,本文将使用具有全国代表性的大型调查数据,对中国2006 年至2016 年期间的总和生育率进行分解分析,考察女性已婚比例和婚内生育率对总和生育率变动的影响,以期对认识中国的生育水平变动规律提供一定参考。

二、文献综述

初婚推迟或不婚比例上升是近几十年低生育率国家普遍面临的人口变动趋势。[9]但因为婚内生育率在东亚国家(地区)仍占据绝对的主流,因此婚姻推迟对生育的影响在东亚国家(地区)要远大于欧美国家(地区)。东亚女性传统上普遍结婚,然而相关研究表明这一传统正在消退,[10]数据显示1975-2010 年期间日本30-34 岁未婚女性比例从8%上升到35%,35-39 岁未婚女性比例从5%上升到23%。[11]婚姻推迟或不婚对生育水平最直接的影响在于减少生育的妇女人数。在婚内生育占主流的社会背景下,绝大多数妇女进入婚姻后才会生育,未婚女性比例的增大相当于计算生育率时的分母不断增加,在已婚生育水平不变或提高幅度不大时,年龄别生育水平可能越来越低。[3]婚姻推迟或不婚还可能导致“生育老龄化效应”,即生育第一个(或第二个)孩子的推迟会降低生育更高胎次的可能性,[12]妇女初育年龄推迟很可能降低其终生生育的子女数。[13]此外,随着年龄增长,女性患不孕症的比例持续提高,从20-24岁组的极低水平增至40-44岁组的5%左右;[14]女性年龄越大流产的可能性越高,估算显示女性在37岁时流产的可能性为20%,44岁时为30%,48岁时达到40%。[15]

婚姻推迟带来的进度效应会导致时期生育率下降,但有研究认为这并不一定会使队列生育水平下降。欧洲各国(地区)进入21 世纪后生育率回升的主要原因就是生育进度效应的减弱。[16]北欧国家(地区)长期以高女性劳动参与率、高家庭社会福利制度、高生育水平著称,虽然其时期生育率在1940 年队列进入生育期后有所下降,但从长期来看,女性终身生育孩子数仍在更替水平。[17]然而,2020 年一项根据最新数据对北欧国家(地区)的研究显示进度效应已无法完全解释北欧国家(地区)生育水平的下降,其队列生育水平已出现了下降,从1970年出生队列的2左右降至1980年出生队列的1.8 左右。[18]对我国的研究显示去除进度效应影响后计算得到的2007-2012 年中国生育水平大约在1.7~1.8 之间,高于时期总和生育率(1.5~1.6 之间)。[19]但根据2017 年全国生育状况抽样调查数据测算,对于已基本完成生育期的35岁及以上育龄妇女(即1982年之前的出生队列),越早出生的队列其平均曾生子女数越高,可见生育推迟产生的进度效应并不能完全解释我国的生育水平下降,婚姻推迟对我国生育水平的长期影响仍有待观察。

在结婚年龄推迟的背景下,婚内生育率的特征值得关注。中国虽然出现了婚育年龄推迟、不婚和同居现象增多等现象,但当前中国婚姻与生育的联系仍十分紧密。2017年全国生育状况调查数据显示结婚5 年及以上没有孩子的夫妇占比仅为1%左右,结婚3-5 年没有孩子的比例为6%左右,可见在步入婚姻后家庭选择生育的比例很高。国际经验研究也显示同居或结婚的轨迹是影响女性生育数量最为核心的预测因素。[20]无论对于男性还是女性,终身未婚是使其无法实现生育意愿的主要影响因素,[21-22]生育孩子是女性进入婚姻后的普遍选择。从同属于东亚文化圈的日本来看,1980-1990年期间日本的总和生育率从1.75降至1.52,但这一期间婚内生育率的变化使总和生育率上升了66.7%,生育率的下降主要是由于已婚比例的下降导致的。日本的总和生育率在20世纪70年代降至更替水平后持续走低,2000 年后始终在1.4 左右徘徊,但日本婚姻持续了15-19 年的已婚夫妇平均生育孩子数在1977-2005年间始终保持在2.1个及以上(近年来有所下降,2015年时降至1.94个)。[23]

中国近年来婚姻推迟导致青年女性已婚比例下降明显,使可能生育的妇女规模下降,从而拉低了时期生育水平。对于已进入婚姻状态的人群,大部分家庭仍可能选择生育孩子,但生育养育成本高昂、生育观念转变等因素也可能会降低家庭的生育意愿。这些因素共同决定了中国生育水平的变动特征。厘清结婚率和婚内生育率对生育水平的影响对于把握中国人口生育变动规律具有重要意义。

三、数据及方法

1.数据

本文使用的数据来自2017年原国家卫生计生委组织实施的全国生育状况抽样调查。本次调查目标为2017年7月1日零时现住中国大陆的15-60岁中国籍女性人口。本次调查内容主要包括生育行为、生育意愿、避孕方法及生育养育服务共四个方面。使用调查数据可得到被访女性在调查时点的婚姻状况,由此估算调查样本的已婚比例;根据生育行为中被访女性的“怀孕史”计算得到妇女生育行为信息,怀孕史包括被访女性每次的怀孕时间、怀孕结果。调查设计样本量为25 万,实际成功调查249 946 名。根据主调查结束后的调查执行情况核查,事后核查和主调查生育子女数量一致性为98.9%,表明调查获取的生育信息具有较高的准确性。事后加权过程中分别以公安部户籍人口登记信息、2015年1%人口抽样调查数据、2000年和2010年人口普查数据对样本年龄构成、婚姻状况和户口性质进行了加权调整,以保证数据质量足够高,能够用来估计和推断全国的生育水平。[1]

2.分解模型

本文采用分解分析方法对总和生育率进行分析。总和生育率分解模型将总和生育率的变动分解为育龄妇女已婚比例变动和已婚女性婚内生育率变动两部分。由于非婚生育比例在中国仍然很低,当前中国生育问题的研究基本均没有考虑非婚生育,[24]因此本文也未考虑该现象。参考以往相关研究,[24-26]本文采用的分解方法为:用ASMFRa表示a岁已婚妇女的生育率(Age specific marital fertility rate),MPa表示a岁育龄妇女的已婚比例,那么a岁育龄妇女的年龄别生育率为ASFRa=ASMFRa×MPa。

总和生育率分解模型可以表示为:

t表示基期,t+h表示观察期,两个时期总和生育率的差值可以分解为:

公式(2)右边的第一项表示婚内生育率变化对总和生育率的影响,第二项表示女性已婚比例变化对总和生育率的影响。

四、研究结果

1.总和生育率变动的分解分析

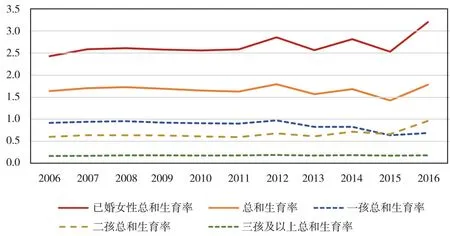

根据2017 年全国生育状况抽样调查数据(见图1),2006-2011 年期间中国总和生育率保持在相对平稳的水平;2012-2016 年期间总和生育率出现较大波动,其中,受传统文化生肖效应影响,2012年(龙年)生育水平较高,为1.78,2015 年(羊年)生育水平较低,为1.41;受单独两孩和全面两孩政策的影响,2014 年和2016 年生育水平都比政策实施的前一个年份有所提高,分别为1.67 和1.77。[8]分孩次来看,一孩总和生育率在2012 年之后呈现下降的趋势,二孩总和生育率呈现上升的趋势,尤其是在2016 年增幅显著,三孩及以上总和生育率保持在较为平稳的水平。

图1 中国育龄妇女和已婚育龄妇女生育水平变动趋势

考察已婚女性生育情况可以发现中国已婚女性的总和生育率①该指标由已婚育龄妇女年龄别生育率加总得到。由于19岁及以下已婚妇女规模很小,使年龄别生育率波动很大,因此该指标由20岁及以上已婚育龄妇女年龄别生育率加总得到。近10 年来呈现在波动中有所上升的态势,虽然婚内生育率的变动趋势与总和生育率相似,但婚内生育率与总和生育率的差异在不断扩大,从2006 年的0.78 上升至2016 年的1.39,尤其是2013年和2016 年中国单独两孩和全面两孩政策相继放开,婚内生育率与总和生育率的差异显著增加,这主要是由于已婚女性的生育水平提升较快导致的,已婚人群二孩生育率上升是带动生育水平上升的重要因素。那么,近年来婚内生育率与总和生育率差异扩大的原因究竟是因为未婚比例上升还是已婚人群生育水平提高的影响?或者二者共同导致了这一现象?

图2显示2006年以来中国生育旺盛期女性已婚比例持续下降,20-29岁女性的已婚比例从2006年的66.8%降至2016 年的55.2%,20-34 岁女性的已婚比例从77.9%降至68.5%,二者均下降了10 个百分点左右。虽然中国育龄妇女总体已婚比例一直保持在较为平稳的水平,但生育旺盛期女性处于婚姻状态的比例却持续下降,对总和生育率产生了拉低作用。

图2 中国不同年龄段育龄妇女已婚比例变动趋势

本文应用分解分析方法将中国2006 年以来总和生育率的变动进行分解,考察女性已婚比例和婚内生育率二者各自的贡献。如表1 所示,虽然中国总和生育率存在一定波动,但女性已婚比例对总和生育率始终呈拉低作用,而且这一作用越来越大,从2009年的最低值0.007增至2016年的0.116。婚内生育率的影响在多数年份为正向,但在2009 年、2010 年、2013 年和2015 年为负向,这可能是由于2008年为奥运年,出现了集中生育的现象,在生育意愿提前释放之后,出现了2009年和2010年的下降;2013年和2015年的下降可能是由于生肖偏好的影响。总的来看,2006年以来中国女性已婚比例的持续下降始终对总和生育率有拉低作用且拉低作用强度在增大;除受生肖效应等因素影响的年份外,婚内生育率对总和生育率主要发挥提高作用,如在2016年婚内生育率使总和生育率提高了0.48,但女性已婚比例的变动使总和生育率减少了0.12,二者共同作用,使总和生育率仅提高了0.36。

表1 中国总和生育率变动的因素分解

2.分年龄生育率变动的分解分析

对总和生育率进行分解分析能够得到女性已婚比例和婚内生育率各自的贡献,但忽视了育龄妇女年龄结构变动的影响。近40 年来中国经历了剧烈的社会变迁,不同年代出生的人口成长经历有极大差异,从而可能使不同出生时期的人形成不同的婚姻观念和生育观念。“80后”“90后”“00后”女性陆续进入育龄期会带来中国生育群体特征的变迁。越晚出生的人口越可能倾向于选择更为独立自主的生活,这些群体可能有更高的单身率、更低的生育意愿,这些人群进入生育旺盛期很可能会带来整体结婚率和生育水平的下降。因此,有必要对总和生育率的变动分年龄、分时期进行考察,揭示在育龄妇女出生队列结构变迁的背景下生育水平的变动情况。

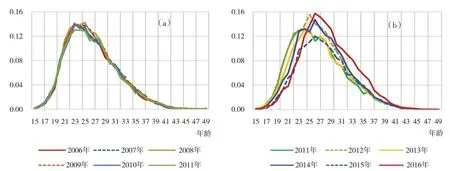

从中国年龄别生育率曲线变动情况来看,2006 年至2010 年期间(见图3a)年龄别生育率曲线除在生育峰值年龄段(21-27 岁)有小幅变化外,其余年龄段基本保持平稳。然而2011 年之后(图3b),年龄别生育率曲线呈现逐年向后推移的趋势,在生育峰值年龄之前,各年龄的生育率逐年降低,如2011 年时20 岁女性生育率为74.7‰,2016 年时快速降至32.3‰;在生育峰值年龄之后,各年龄生育率逐年提高,如2011年时35岁女性生育率为25.9‰,2016年提高至57.2‰;此外,生育峰值年龄也在不断推迟,从2011年的23岁推迟至2016年的26岁。生育率曲线是由女性已婚比例和婚内生育水平二者共同决定。那么,女性的年龄别已婚比例和婚内生育率又是如何变化的呢?

图3 中国2006年至2016年期间年龄别生育率

从中国女性已婚比例分析情况来看(见图4),2006年至2010年期间中国女性年龄别已婚比例曲线有所后移但幅度很小,但在2011年之后,各年龄段已婚比例持续降低,曲线后移速度显著加快,尤其是在生育旺盛期年龄阶段的后移更为明显。20-28 岁年龄段的后移幅度最大,相比于2006 年,这一年龄段上女性已婚比例在2016 年时均下降了10 个百分点以上,下降最多的年龄为23 岁,从2006年的58.8%降至2016 年的30.3%,下降了28.5 个百分点。从队列角度来看,这表明越年轻队列的婚姻推迟现象越明显。

图4 中国育龄妇女年龄别已婚比例

中国已婚女性年龄别生育率呈现波动变化特征(见图5)。如前文分析所示,生育水平因受到生肖偏好、生育政策调整等因素的影响呈现波动变化,由于女性已婚比例基本不会受生肖偏好和政策调整等因素的影响,因此这些因素主要是通过影响女性婚内生育率进而对生育水平产生影响。如图5所示,受生肖偏好影响,2013年和2015年的年龄别生育率处于较低水平;受生肖偏好和生育政策调整影响,2012 年、2014 年和2016 年的年龄别生育率处于相对较高水平。此外,不同年龄段生育率变动受影响程度不同,24 岁至28 岁年龄段受这些因素影响的效应最为明显。

图5 中国已婚女性年龄别生育率

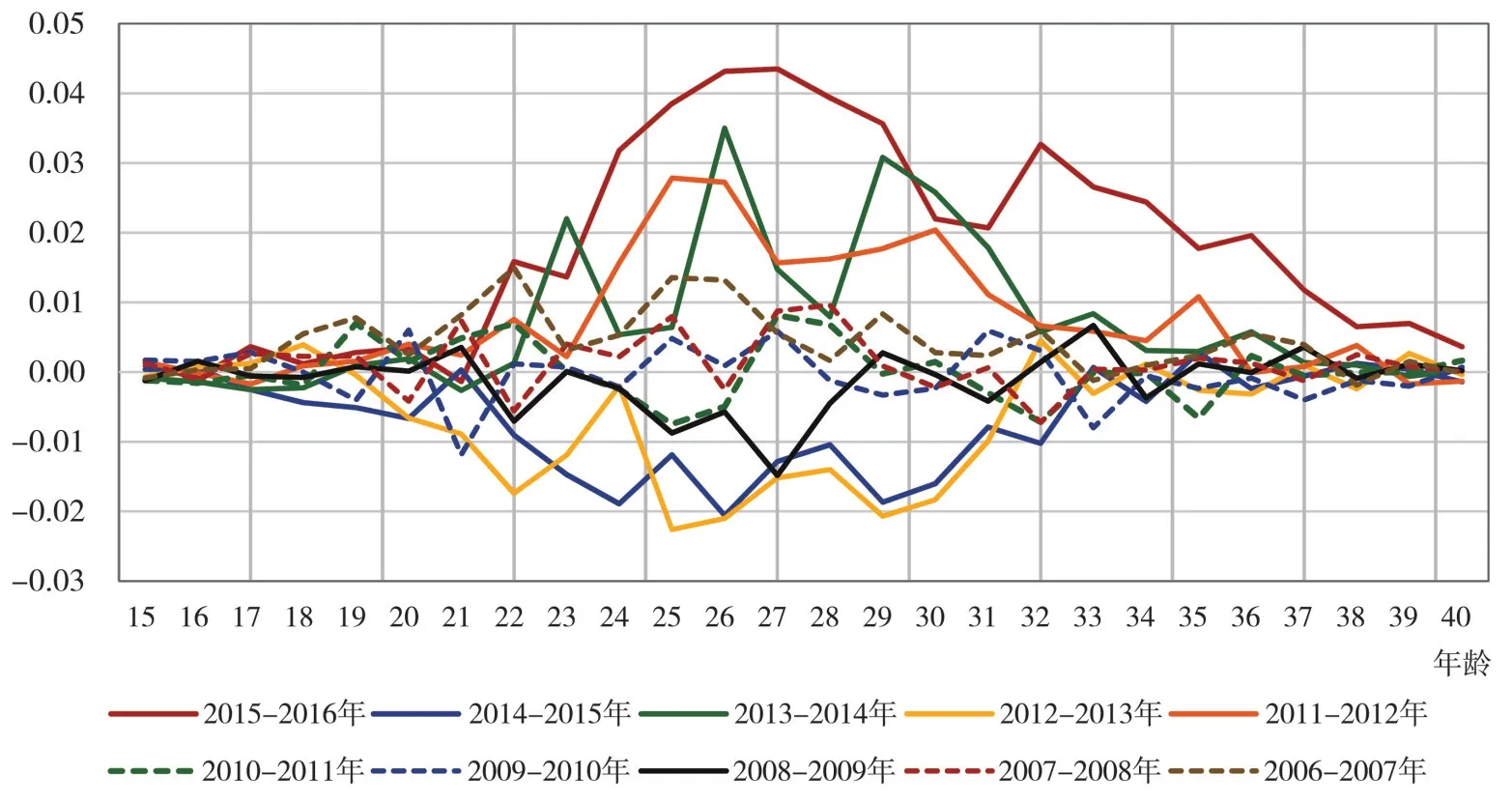

根据分解分析方法,将2006年以来的年龄别生育率分解为年龄别已婚比例和年龄别婚内生育率。从已婚比例的影响来看(见图6),自2006 年以来,女性已婚比例在30 岁以下的绝大多数年龄上均对年龄别生育率有拉低作用,女性已婚比例下降对总和生育率的拉低作用是持续的且作用幅度不断增强。在2011年之前,已婚比例对生育率的影响围绕0 值上下波动、少数为正、大多数为负,拉低作用幅度均在0.01 的范围内;2011 年之后各年龄上已婚比例的下降使生育率下降的幅度越来越大,涉及的年龄也越来越多,2013 年以来20-27岁各年龄已婚比例使生育率下降的幅度均在0.005 左右至0.026 之间,对总和生育率产生了很强的拉低作用。

图6 已婚比例对总和生育率变动的影响

从年龄别婚内生育率对生育率的影响来看,2011 年之前婚内生育率变动导致的年龄别生育率变动围绕0 值上下波动,基本都在-0.01 至0.01 的范围内。2011 年后婚内生育率的影响程度逐渐增大,但影响方向有正有负,这与生肖效应和生育政策调整的交织作用直接相关。年龄别婚内生育率对生育率的影响在2012-2013 年以及2014-2015 年两个时期主要为负向,这是受生肖效应的影响,2012年(龙年)生育水平较高,导致2013 年的生育水平相对有所下降;2015 年(羊年)生育水平较低。2011-2012年、2013-2014年、2015-2016年婚内生育率对总和生育率发挥着很强的拉升作用,尤其是22 岁至32 岁这一年龄段,各年龄婚内生育率提高使年龄别生育率提高的幅度在0.005 至0.04 之间,这主要是受生肖效应、生育政策调整的影响。以上分析表明我国已婚人群仍保持较高的生育意愿,单独两孩和全面两孩生育政策对已婚人群的生育水平有显著的提升作用。

图7 婚内生育率对总和生育率变动的影响

五、总结与讨论

本文基于2017 年全国生育状况抽样调查数据,使用总和生育率分解模型定量分析育龄妇女已婚比例和婚内生育率对中国总和生育率变动的影响,考察了二者对中国总和生育率变动的贡献。

研究结果表明至少自2006 年以来,中国青年女性已婚比例的下降持续对总和生育率产生拉低作用且拉低作用的强度在不断增大;婚内生育率对总和生育率总体上发挥提升作用,部分年份受生肖效应等因素影响产生了拉低作用。分年龄来看,育龄妇女已婚比例对生育率的拉低作用体现在30岁以下的大部分年龄上,越年轻人口的拉低作用越明显,20-27 岁年龄段女性已婚比例下降对总和生育率拉低幅度最大,女性已婚比例下降是引起总和生育率下降的重要原因。年龄别婚内生育率对生育率的影响主要体现在20-35 岁年龄段,影响幅度在2011 年之前较小,呈现波动特征;2011 年以来,婚内生育率的影响程度显著增强,其中2012-2013年及2014-2015年两个时期受生肖效应影响为负向作用,其他时期对总和生育率发挥了较强的提升作用。2011年是中国女性婚育特征变化一个重要的转折点,在2011 年之前,女性已婚比例和婚内生育率对总和生育率变动的影响程度都相对较小,此后影响程度大幅提高。

通过本文的分析可以看到近年来中国总和生育率内部结构已经发生了极大的变化。一方面,适龄女性已婚比例在快速下降,20-29 岁和20-34 岁女性已婚比例均下降了10 个百分点左右,女性已婚比例的下降带来初育年龄的推迟,使一孩生育水平下降,并可能降低生育二孩或多孩的概率;另一方面,婚内生育率仍保持在相对较高的水平,尤其是生育政策调整带来婚内生育率的显著提升,表明中国已婚人群仍保持着较高的生育意愿。综合这些因素表明中国的生育特征内部结构正发生显著变化,仅关注总的生育水平将掩盖内部结构的变动,未来应加强对育龄人口的婚姻特征、婚内生育特征的研究。

我国女性婚姻和生育行为在2011年后的快速变化可能是生育政策调整因素和社会经济因素共同影响的结果。2011 年之后我国生育政策连续三次调整,分别于2011 年、2013 年和2016 年启动实施双独两孩政策、单独两孩政策和全面两孩政策,政策调整带来群众生育意愿的集中释放,同时叠加生肖偏好的影响,使我国生育水平出现了较大的波动。除政策因素外,2011 年以来我国社会经济的快速发展也是导致女性婚育行为变化的重要因素。2011年以来我国全球化进程持续加深,互联网技术日新月异,城镇化快速发展,女性受教育年限不断提高,各地房价也普遍持续快速上涨。伴随着这些发展,群众婚育观念发生显著转变,生育养育成本也不断提升,多重因素共同影响导致了女性晚婚晚育、不婚不育等现象。

当前中国婚姻与生育的联系十分紧密,若年轻人选择了结婚,那么生育的可能性很大,但反之,也可能是由于没有生育打算的人选择不婚,选择婚姻与选择生育之间高度相关。随着越来越多的年轻人走入婚姻的意愿降低,婚姻推迟对中国生育水平的影响会不断增大。测算显示若假设近年来中国已婚未婚比例按照1990 年的水平,得到的标准化总和生育率比实际总和生育率提高的相对比例在2000 年超过20%、2010 年超过30%、2015 年已达50%。[2]从国际经验来看我国当前的初婚、初育年龄仍处于相对较低的水平,2015年中国初婚年龄为25.9岁,日本2015年时为29.1岁、[23]韩国2009年时为28.7 岁,[27]表明中国初婚年龄可能有进一步推迟的空间,成为未来拉低我国生育水平的重要风险因素。

除晚婚问题外,终身不婚现象也值得引起重视。终身不婚现象在日本等国已成为较严重的社会问题。资料显示日本男性和女性在50 岁时的终身未婚比例自1970 年以来总体处于上升趋势,尤其自1990 年后增长更为快速,男性从1970 年的1.7%上升至2010 年的20.1%、2015 年的23.3%,女性从1970年的3.3%波动上升至2010年的10.6%、2015年的14%。[28]当前中国女性终身不婚比例还处于较低水平,1990 年时为0.2%、2015 年时约为0.4%,[3]但封婷的研究显示我国1980 年出生队列终身不婚率可能达1.48%~6.39%,其后出生的队列趋势变动加快,中国女性普婚的传统或将被打破,[7]未来应加强对这一问题的关注。

本文还存在一些不足之处。首先,本文研究时期中的2011-2016 年恰逢我国生育政策调整时期,政策调整对结婚率的影响较小,但会使已婚人群积累的生育势能在短期内快速释放,使婚内生育率快速提高,这可能使分解分析得到的结果放大了已婚比例和婚内生育率对生育水平的拉低或提升作用。其次,本文对婚姻推迟和婚内生育影响总和生育率的机制分析较少,也缺少婚姻推迟对不同孩次影响的分析。最后,婚姻推迟主要是指女性初婚年龄推迟,本文在计算在婚比例时没有区分初婚、再婚现象,即假设所有在婚样本均为初婚。但考虑再婚样本占总样本比例较小,这一假设对本文分析结论影响很小。下一步研究的重点是深化我国婚姻推迟与婚内生育对生育水平影响的研究,探寻婚姻推迟对我国生育水平的长期影响,为应对我国可能面临的低生育率风险提供借鉴。