环境空气PM2.5化学成分暴露及其健康效应研究进展

2021-07-01吴海盛曾庆辉余晓琳陈煜亮冯文如

吴海盛,曾庆辉,余晓琳,陈煜亮,冯文如,郭 貔

(1.汕头大学医学院公共卫生与预防医学教研室,广东 汕头 515041;2.广州市疾病预防控制中心,广东 广州 510080)

细颗粒物(particulate matter 2.5,PM2.5)是指环境空气中空气动力学直径小于等于2.5 μm、大于0.1 μm的颗粒物,目前已经成为严重威胁公共健康的环境风险因子,其对全球疾病负担的贡献率位列第6[1],在我国PM2.5则是排名前5的致死风险因素。大量的流行病学研究表明环境PM2.5暴露与人类健康存在显著的关联性,特别是心血管和呼吸系统疾病[2]。这些研究的一个主要假设是认为PM2.5的毒性与其成分构成无关,而不考虑其化学成分的异质性[3-4]。然而,PM2.5与疾病的关联性估计却呈现出时空异质性[5]。一个潜在的原因是,在不同时空嵌入的PM2.5化学成分的可变性驱动了PM2.5毒性的差异[6]。而仅通过质量测量难以最好地量化PM2.5对健康最有害的方面。因此,了解PM2.5的构成及其物理化学特性、识别出PM2.5的有害成分尤为重要。因此,本文在对环境PM2.5及其成分的物理化学特性、来源解析、PM2.5成分暴露评估方法、暴露—反应统计分析模型、健康影响作系统的回顾和综述,旨在为PM2.5成分暴露的健康风险评价提供基础资料。

1 PM2.5及其成分的物理、化学特性

PM2.5是多种化学成分或物质的复杂混合物[7],以固态或液态的形式存在于大气中。PM2.5具有较高的表面积/质量比以吸附有毒化学成分,并可以深入渗透进肺部、引起呼吸道发炎并增加心脏以及其他器官的负担。PM2.5成分可划分为初级和二次细颗粒两大类:直接排放的颗粒物称为初级颗粒物,包括元素碳、初级有机气溶胶、矿物等;大气化学反应将气态污染物(NOX、SOX、挥发性有机化合物)转化而成的二次无机气溶胶和二次有机气溶胶[8]。就质量占比而言,PM2.5中主要成分为:、海盐、矿物粉尘、有机化合物、黑碳或元素碳,各占PM2.5总质量的10%~30%。

不同的PM2.5成分有着不同的化学、生物学毒性,因此即使是同等质量的PM2.5,其毒性和危害也可能存在异质性。Jin等[9]开展了PM2.5成分混合建模的毒性实验,其结果表明在同等质量水平下,北京市PM2.5的体外氧化应激毒性比广州市的要高。经化学分析,北京市单位质量的PM2.5中金属和多环芳烃的含量更高,这两类物质解释了北京市PM2.5诱导活性氧毒性的38%,而这一数值在广州市仅为24%。另外,并非所有成分都对PM2.5的整体毒性有贡献,铁、铜和锰三种金属成分贡献了PM2.5中金属毒性的80%,二苯并[a,l]芘单独解释了65%的多环芳烃毒性;Sun等[10]的研究也有类似的发现,在短期暴露于同等PM2.5质量浓度的情况下,美国加利福尼亚州的老鼠肺毒性反应高于中国地区,这可能与加利福尼亚州的PM2.5含有更高比例的氧化有机碳及铜有关。

2 PM2.5成分来源解析

PM源解释研究旨在分析不同地区、时间的PM2.5构成和成分来源。在我国,最常用的PM源解析方法是受体模型,基于此确定的我国PM2.5成分的主要来源为粉尘、化石燃料燃烧、交通运输、生物质燃烧、工业排放和二次气溶胶[8]。

环境PM2.5暴露的成分构成和来源取决于地理位置、社会经济水平、人类生活方式及气象条件等,因而表现为显著的时空异质性。譬如,我国北方地区因冬季住宅供暖而导致燃煤的贡献比东部和南部地区更高[11];在珠三角地区,由于城市化进程加快、机动车保有量快速增长,加之该地区太阳辐射强、大气氧化性高,导致了交通运输污染及二次颗粒物为主的PM2.5污染;在香港,PM2.5成分除了来源于机动车、土壤和道路灰尘、污染的海盐,还有来自邻近珠江三角洲地区的区域传输[12]。此外,钠离子、氯离子和镁离子被认为是沿海地区海盐颗粒物的标志性元素。时间维度上,Zhu等[8]的PM源解释研究表明近年来化石燃料和工业源的贡献呈下降趋势。PM2.5成分的来源和构成影响其毒性。例如,我国一项多城市的研究[13]显示,与以煤烟型污染模式为主的北方城市相比,以交通污染为主的广州地区的大气PM2.5暴露对居民呼吸系统和心脑血管系统疾病死亡的贡献率在全国排第1位。虽然广州地区空气质量指数不一定比北方地区高,但大气PM2.5污染造成的疾病负担可能更严重。

3 PM2.5成分暴露及其健康效应

PM2.5及其成分的物理结构、化学组成及来源差异,决定了PM2.5质量测量难以最好地量化PM2.5对健康最有害的方面,这就要求我们在PM2.5成分的层面进行健康风险评价。然而,在PM2.5成分暴露评估方法以及统计分析模型方面,仍然存在较大的挑战。

3.1 PM2.5成分的暴露评估方法

分析暴露问题以进行健康风险评价,一方面要考虑污染物的时空分布,另一方面要考虑人群的暴露行为模式(如移动轨迹、室内外暴露时间等)[14],对于这两个方面了解得越精细越有利于准确地估计暴露—效应关系。大多数暴露研究往往集中在以下两个视角:一是基于个体暴露采样和内暴露标志物化验等方法,这些方法是评估个体暴露水平的“黄金标准”,但这类研究受成本约束往往难以在大规模的流行病学研究中实施[14]。此外,目前该方法已在常见污染物的研究中使用,但受制于技术原因,尚未有研究采用该方法来测量个体层面的PM2.5成分暴露水平;二是基于监测站点的方法,即采用PM2.5成分监测站点的测量值作为研究人群的暴露水平。这种方法简单并且容易操作,已被广泛应用[15-16]。然而,基于站点的方法忽略了污染物的空间分布和动态变化,从而在估计暴露—效应关系时造成偏倚。另外,目前我国PM2.5成分监测站点也十分稀少,难以满足精准暴露评估需求。

为了克服以上两个研究视角的局限性并实现个体化暴露评估,一些前沿的研究采用数学建模的方法来对PM2.5成分进行精细时空的区域模拟,然后通过时空匹配来评估个体层面的暴露水平。譬如,van Donkelaar等[17]采用了结合卫星遥感数据、化学传输模型和监测站点数据的地球科学—统计学联合方法(combined geoscience-statistical method,CGSM),对欧洲的PM2.5化学成分暴露进行估计;Chen等[18]基于监督线性回归和随机森林算法开发了全欧洲PM2.5成分暴露估计模型。目前我国关于PM2.5成分精准暴露评估的研究还没有系统展开,主要原因是PM2.5成分监测数据的匮乏。我国PM2.5成分暴露健康风险评价研究常用的方法包括:基于监测站点、化学传输模型[19]和直接应用CGSM模型[20-21],但均存在难以同时兼顾时间和空间分辨率的问题,限制了PM2.5成分暴露的健康风险评价研究的开展。

3.2 PM2.5成分暴露—效应的统计分析模型

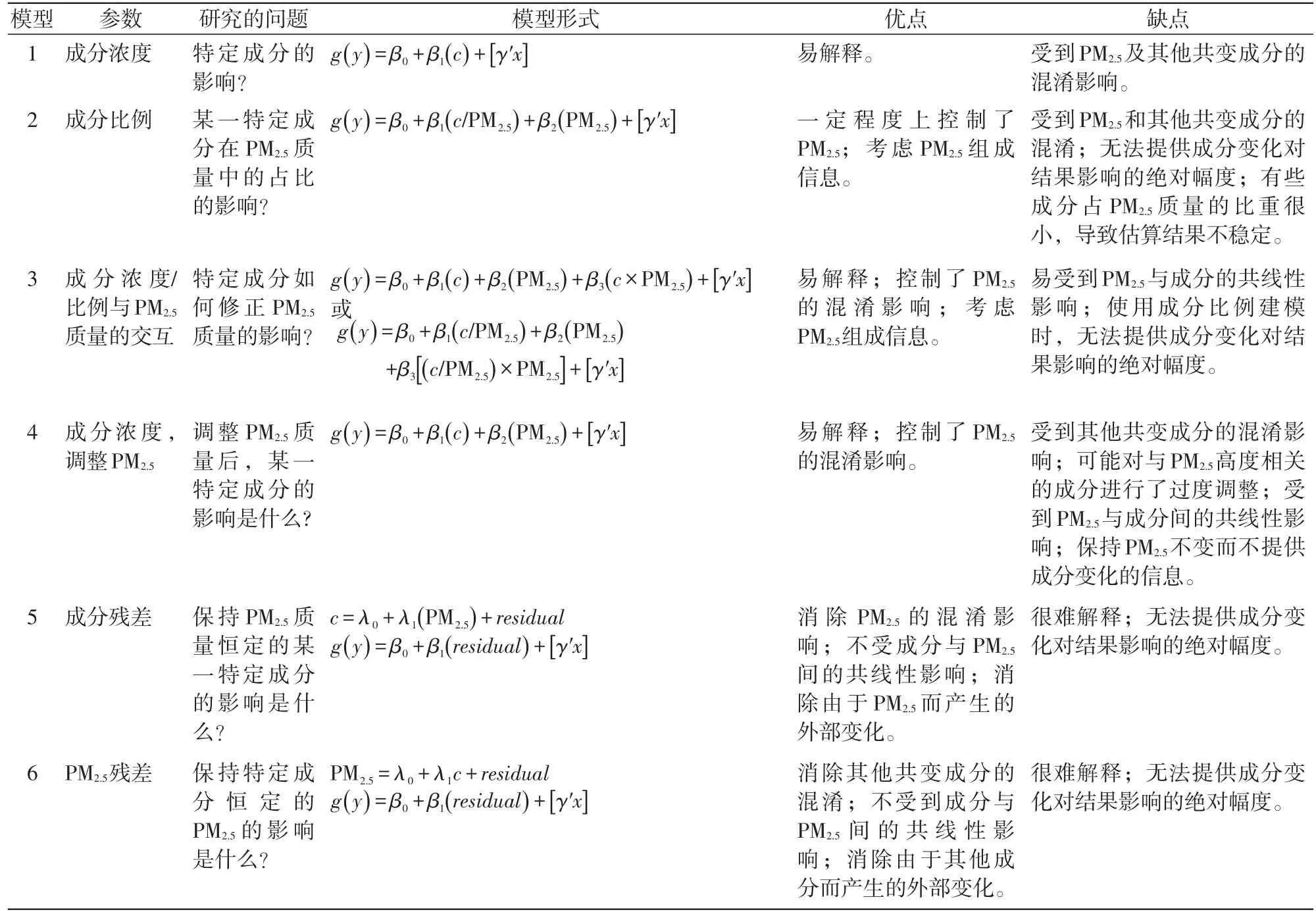

表1中总结了目前PM2.5成分暴露的健康风险评价的统计分析模型。所有模型以广义线性模型形式表示,以适应不同的回归函数形式(线性回归、Logistic回归、Cox模型等),健康结局(y)表示为特定PM2.5成分(c)、PM2.5质量和其他协变量矩阵[γ′x]的函数。模型1是单一成分模型,也是应用最为广泛的分析模式[15]。然而,PM2.5通常与其化学成分浓度及健康结局均存在一定程度的相关性。对于模型1,与PM2.5强相关的成分可能比其他成分的风险估计更为显著,而这是由于它们与PM2.5的相关性,而不是其固有的毒性。此外,若与其他共变的有毒成分具有强相关性,也会产生类似的影响。为了避免在健康风险评价中出现类似的“假阳性”,需要在统计分析模型中适当考虑PM2.5及共变成分的混淆作用,模型2~模型6正是基于这一考虑而被提出、应用和拓展的。如表1所示,所有模型均有一定的优缺点,且不同模型的估计有略微不同的解释,对于特定的数据难以确定最佳的统计模型。我们认为,未来的研究应同时建立多个模型进行对比和分析,因为可靠的统计关联在不同的模型之间应该是一致的。

表1 PM2.5成分暴露的健康风险评价的统计分析模型

3.3 PM2.5成分暴露的健康效应

Yang等[2]系统回顾了短期和长期暴露于各种PM2.5成分与发病率和死亡率的相关性研究,发现黑炭和有机碳是PM2.5主要的有害成分,且黑炭对健康的不良影响证据最充足,特别是对心血管疾病的发病和死亡风险。

PM2.5中包含的众多金属元素也被证明与健康相关,其中流行病学证据最为充分的为钾、硅、锌、钒和镍[2,22]。譬如,来自生物质燃烧的钾被报道与心血管及呼吸健康相关[23];钒和镍与心血管疾病的死亡率升高有关[20];Guo等[16]最近的一项研究表明广州市大气钒暴露与神经系统疾病急诊人数具有因果关联。此外,毒理学证据与流行病学研究结果互为补充,并为PM2.5中的有害重金属/类金属元素对人体健康的毒性及生物学致病机制提供了有力证据。Zhang等[24]的毒理学研究表明,环境镍暴露能够诱发心率变异性改变、迟发性心律失常、心动过缓和低体温症等,而钒则会导致人体气道上皮细胞的不良反应。Lippmann等[25]的毒理研究则表明锌与血管扩张和收缩呈现显著的负相关关联。

PM2.5中多环芳烃对人类健康的急性影响主要取决于多环芳烃暴露浓度、暴露时间、多环芳烃的毒性以及接触途径(吸入、摄入或皮肤接触)。短期暴露于多环芳烃会导致哮喘患者肺功能受损,以及冠心病患者产生血栓效应;另一方面,多环芳烃长期暴露的危害包括致癌性、致畸形和基因毒性。有研究[26]指出,对于长期职业性暴露于多环芳烃的个体,其患皮肤癌、肺癌、膀胱癌和胃肠道癌的风险增加。进一步识别出具有危害效应的多环芳烃种类仍尤为关键。得益于PM2.5成分浓度检测技术的进步,目前已确定PM2.5中的危害最大的多环芳烃致癌物包括苯并[a]蒽、苯并[a]芘和二苯并[a,h]蒽[26]。

Yang等[2]的荟萃分析证实了二次无机气溶胶对疾病发病率和死亡率的不良影响,在调整PM2.5浓度的混杂影响后,和暴露均与心血管疾病死亡率显著相关,而呼吸系统发病率只与暴露显著相关。Guo等[16]的研究也证明是导致呼吸系统疾病急诊人数增加的一个风险因素,而和Cl-是导致循环系统疾病急诊人数增加的危害因子。Cl-作为沿海地区海盐的一种特征成分,与香港的心血管住院病例增加显著相关[15]。

总体来说,现有的研究关注的健康结局比较单一,主要集中在呼吸、循环和神经系统相关疾病的发病及死亡。对于PM2.5中的多环芳烃类成分则着重关注其长期暴露的致癌性、致畸形和基因毒性。最近,PM2.5成分暴露对人类生殖健康的影响也开始得到了关注:Yu等[20]开展的一项全国性流行病学研究发现,孕妇在孕期期间的黑炭、有机碳和暴露会增加糖尿病发病风险;Cai等[21]的研究则表明孕妇在孕中期的黑炭暴露与早产有关;Huang等[27]发现空气中锑、镉、铅、锰和镍的暴露与男性精子浓度下降显著相关,而锰暴露与男性精子总活动性下降显著相关。尽管如此,由于关注的健康结局还不够全面、PM2.5监测数据的匮乏限制了其精准暴露评估方法的发展、以及对统计分析模型的应用缺乏规范性,PM2.5成分暴露的健康风险评价仍然任重而道远。

4 小结

目前已有流行病学研究证明不同PM2.5成分对人类健康的有害影响,这为制定有效的公共卫生决策和干预措施、预防相关疾病的发生及降低其疾病负担提供了一定的科学依据。然而,由于PM2.5及其成分的物理结构、化学组成的复杂性及来源的差异性,对PM2.5成分的研究必须有坚实的理论框架和实验证据作为指导。为了更全面更系统地开展PM2.5暴露的健康风险评价,以下的问题亟须进一步研究:(1)完善PM2.5成分的监测体系,开发我国PM2.5成分个体化精准暴露评估模型;(2)多种暴露—效应统计模型应被考虑和规范使用,以提高健康效应估计的准确性、稳健性和有效性;(3)开展大规模、多中心的研究,以全面识别和确定各PM2.5成分的短期、长期暴露对多种健康结局的影响。