陕西财政支农支出对农民收入的影响分析

2021-06-22马莉钱金云

马莉 钱金云

摘 要:解决“三农问题”的关键就是要解决好农村居民增收难的问题。自21世纪以来,陕西省一直坚持农村、农业和农民优先发展的目标,推进乡村振兴战略。从农村居民收入来源的角度,对陕西省1999-2019年财政农业投入和农村居民人均纯收入相关数据进行向量自回归分析,得出陕西省财政的农业投入对农民收入具有积极的拉动作用和较长的持续效应这一结论。政府应进一步加大财政对农业投入的比重,完善投入结构,优化投入方式,提高财政支农效益,以促进农村居民增收。

关键词:财政支农支出;农村居民人均纯收入;陕西省

中图分类号:F810.4 文献标识码:A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2021.02.020

Analysis on the Influence of Financial Support for Agriculture Expenditure on

FarmersIncome in Shaanxi Province

MA Li, QIAN Jin-yun

(

School of Economics and Management, Yanan University, Yanan 716000,China)

Abstract:The key to solve the “three rural issues” is to solve the problem of increasing the income of rural residents. Since the 21st century, Shaanxi province has been sticking to the target priority to the development of agriculture and farmers in rural areas, promoting the Rural Revitalization Strategy. From the perspective of the rural residents income source, through to the shaanxi province in 1999-2019 financial input to agriculture and the rural residents per capita net income of the relevant data, vector autoregression analysis, it is concluded that fiscal agricultural investment in Shaanxi Province has a positive pulling effect on farmersincome and a long-term sustainable effect. In view of this conclusion, the paper makes a mathematical statistical analysis of financial support for agriculture in Shaanxi Province, and finds out the existing problems. Therefore, the government should further increase the proportion of financial investment in agriculture, improve the investment structure, optimize the investment mode, and improve the efficiency of financial support for agriculture, so as to promote the income increase of rural residents.

Key words:financial support for agriculture and rural areas; per capita net income of rural residents; Shaanxi Province

以前各項资金对农村居民收入增长的影响效果存在差异,2007年后该投入各个部分与农村居民收入均呈正相关[6];徐灿琳,钟永建,肖芳(2015)通过多元线性回归模型对四川省泸州市1998-2012 年的相关数据进行分析,得出财政的农业投入有利于农村居民增收,提出了增加科研资金、减少农业经营性支出和加强对农村居民补贴的政策建议[7]。张志伟,佘金华(2014)分析了财政支出结构变化与经济增长的关系,提出要加大农村公共基础设施建设,加大农村教育和农业科学研究投入[8]。

目前学术界对于财政支农支出对农民收入具有一定正效应这一结论,已经达成了一定共识。但由于各地区的经济、地域和资源的差异性,且不同的学者会采用不同时间段的数据,建立不同的模型进行分析,目前关于财政支农支出给农民收入带来拉动效应的程度大小还没有统一结论 [9]。在已有的研究中,从农村居民收入来源角度考虑财政的农业投入效果,再通过对农民收入的影响来探讨财政支农问题的研究相对较少。本文利用实证方法,研究陕西财政支农支出对当地农村居民收入的影响,通过统计数据分析,结合实际指出陕西省财政支农支出在实施中存在的问题并提出对策建议,希望能够对陕西省财政支农支出的总投入量、投入结构、资金投向和提高资金使用效益等方面提供参考。

一、陕西省农民收入和财政支农支出现状

(一)陕西省农民收入现状

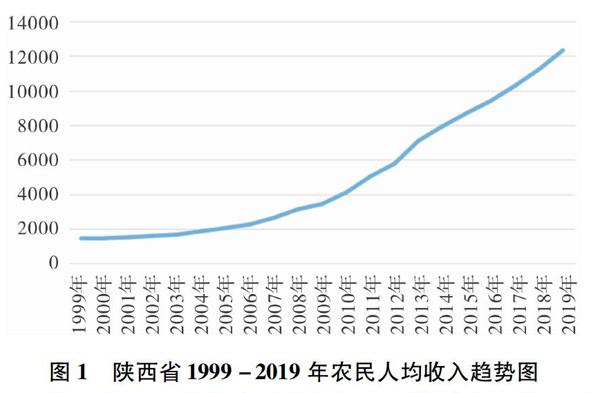

21世纪以来,陕西省财政支农支出和农民人均收入都呈现出稳定增涨态势。从总量来看,农村居民人均收入从1999年的1456元至2019年的12326元,上涨了九倍之多。人均财政支农支出也同比增长,1999年支农支出仅为15.86亿元,截至2019年已经上涨至629亿元。再根据图1的增长曲线的倾斜程度来看,21世纪初期的农民人均收入增长曲线比较平缓,尤其是1999-2003年这五年,农民收入增长趋势图呈现近似一条水平直线,这说明此时的农民人均收入的增速是很缓慢的。20世纪末21世纪初,我国经济发展还较为缓慢,全国都在致力于如何快速实现城镇化以及为迈入小康社会而努力,三农问题也一直没有得到较大的重视,这也和当时我国国情相匹配。2010年之后曲线就变得比较陡峭,此时国家经济迅猛发展,农村和城镇居民人均收入普遍提升,我国快速替代日本成为仅次于美国的世界第二大经济体,三农问题也得到社会各界的广泛关注,陕西省乃至全国的农民人均可支配收入快速增长,生活水平也得到明显提升。

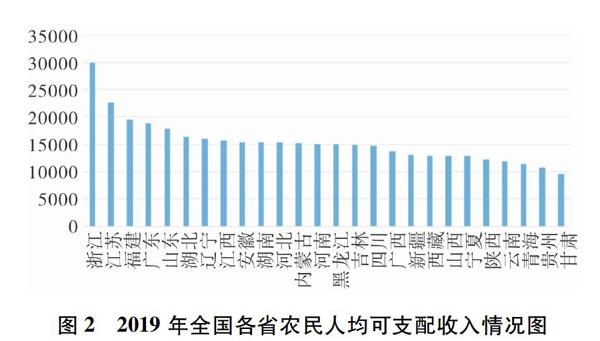

陕西省近二十年来,尽管农民人均可支配收入在不断增长,但是从全国来看,2019年各省农村居民收入最高的省份是浙江省29876元,最低的是甘肃省,为9629元。而陕西作为全国经济发展适中的省份,其2019年农民人均可支配支出仅为12326元,虽然略微高于云南(11902元)、青海(11499元)、贵州(10756元)和甘肃(9629元)四个省份,但是2019年农民人均收入却不足经济发达的东部省份的一半。由图2可见,浙江省2019年农民人均可支配收入一骑绝尘远高于其他省份,江苏、福建、广东和山东四个省份处于上游水平,湖北、辽宁、四川等11个省份处于15000元中下略微浮动水平,新疆、西藏、陕西等9个省份则处于下游水平,陕西省甚至低于西藏、新疆等经济欠发达的西部偏远地区。由此可见陕西省整体的农民可支配收入还处于全国较低水平,有待进一步提高。

(二)陕西省财政支农支出现状

相对于农村居民人均收入来看,财政支农支出曲线则没有那么平滑。但总体来看,财政支农支出的增速大体与农民人均收入相持平。1999-2004年保持平缓增长状态,2004-2014年这十年财政支农支出增长速度明显加快。也正是这一时期,我国开始清楚地认识到三农问题的严重性,并积极鼓励各地政府开展扶农措施,财政支出才会呈现快速增长的态势。2014年之后,财政支农支出曲线变得更为倾斜,各地政府对三农问题的认识更加清晰,意识到解决三农问题才能实现全面现代化。由此可见,随着社会对“三农”问题的重视,政府也在不断加大对农民、农村的帮扶,人民生活质量也因此有了翻天覆地的变化。

从相对量来看,陕西省的财政支农支出还存在许多不足。一方面,陕西省1999-2019年财政的农业投入占财政总资金的比例波动幅度较大,呈现不规则的锯齿状,上下波动幅度大、间隔时间短说明陕西省财政部门对财政支农并没有系统的规划。如图4所示,陕西省财政支农占财政总支出的比例在1999-2003年开始逐步緩慢上升,直到2002年上升到9.12%后, 2003年又骤降到近二十年财政支农比重的最小值,为6.95%。2003年达到最低值后陕西省政府2004年又开始重视财政支农,故2004年的曲线又急剧上升到近二十年比重的最大值,为14.49%。之后的十几年陕西省财政支农占财政总支出的比重虽然一直处于不断波动的阶段,但变化不是特别大,在上下4%之间浮动,没有出现之前两年连遇两个峰值的现象,这一段的折线图也相对平稳。另一方面,与全年财政的总支出比起来,陕西财政的农业投入占财政总支出的比例还是比较低的,1999-2019年陕西农业投入占财政总支出的平均比重为10.99%,比重最大值也仅仅是2004年的14.49%,2003年比重最小,为6.95%。总之,当前陕西省用于“三农”事业的资金投入对于陕西这个三农问题较为严峻的省份来说是远远不够的。

二、陕西省财政农业投入对农村居民收入的实证分析

本文以1999-2019年陕西省20年的时间序列数据为研究对象,考察陕西省财政支出对农民收入的影响,选取财政支农支出(记为expend)作为衡量财政支农水平的指标,农村居民纯收入(记为incom)作为衡量农民收入的指标。文章涉及农民纯收入、财政支农支出两个变量之间的动态系统关系,且两者之间是相互影响的,适合采用VAR模型进行分析。同时为了避免数据的剧烈波动,先对各个序列进行对数化处理,新序列记为lnexp和lninco。

VAR模型通常用于相关时间序列随机干扰项对变量系统的动态冲击,在两个变量的情况下,假定yx受到过去和现在xy的影响,同时xy也受到yx过去和现在的影响,其模型如下:

yt=b10-b12xt+γ11yt-1+γ12xt-1+uyt

xt=b20-b21yt+γ21yt-1+γ22xt-1+uxt

其中yx和xy都是平稳的,uyt和uxt是服从均值为0方差为σy2和σx2的白噪声。模型中两个变量构成了一个反馈系统,这是由于yx和xy相互影响造成的。

(一)模型中滞后期p的选择

根据财政支农支出和农民收入两者散点图可以看出,财政支农支出和农民收入这两个时间序列,都属于带有一定趋势的非平稳时间序列,并且两者之间存在着某种均衡关系。以此为基础,运用eviews对其进行了VAR模型的估计,得出估计式为:

LNEXPEND=0.2974*LNEXPEND(-1) +

0.4863*LNEXPEND(-2)+1.6577*LNINCOM(-1) -

1.5134*LNINCOM(-2)+0.0131

LNINCOM =0.0780*LNEXPEND(-1)+

0.0917*LNEXPEND(-2)+0.7464*LNINCOM(-1)-

0.0076*LNINCOM(-2) + 1.4196

由于VAR模型采用的是极大似然估计或者OLS估计,故在估计前需要确定模型的滞后期以消除误差项自相关的影响。文章根据滞后长度准则功能来评价建立滞后期为多少的模型最为合理。如图5所示,5个评价统计量各自给出的最小滞后期用“*”表示,结果显示建立VAR(3)模型比较合理。

由于非稳定的VAR模型不可以做脉冲响应函数和方差分解,所以除了p值的确定之外,在VAR模型估计之后,还需要检验其稳定性。因此根据模型稳定的条件是滞后多项式对应的特征方程|Ik-A1λ-A2λ2-…-Apλp|=0,其特征值的模都需要落在单位圆之外,即其模的倒数需要全部在单位圆内部,模型才可以说是稳定的。如图6所示,VAR模型中特征根的倒数值全部小于1,是一个平稳系统。

(二)脉冲响应函数

在通过eviews对财政支农支出和农业收入的协整性检验之后,利用eviews做出的脉冲分析结果如图7所示,当在第一期给财政支农支出一个正标准差信息冲击后,农民人均收入变化约为2元,之后每期逐步增加,到第8期达到最大,即农民人均收入增加至7.93元。曲线从第八期开始逐渐向下移动,这表明从第8期开始财政支农支出对农民收入的影响逐渐减小,直至35期影响完全缩减到0,即政府当期投入资金对农民收入的拉动作用会有一个长达35期的时间,这表明陕西省的财政支农支出在任意时点的冲击都可能会给农民人均收入带来正的影响,而且影响是具有一个显著且较长的促进作用。

至于中间实线上下两段虚线,则是考虑了不同的影响因子可能会对农民收入的影响,下端的曲线表明存在不利因素的情况下,财政支农支出对农民收入的影响会在第5期达到最高。第5期之前,财政支农支出对农民收入的影响会随着时间的推移逐步提升,第5期之后,财政拉动农民收入的效应开始逐渐减弱,最不理想的情况就是在15期的时候,政府投入的资金完全不存在影响。上端的虚线则代表了外界因子较为良好的情况,原本的35期影响期也被扩大,最大影响值从第8期延长到第10期。

综上所述,陕西省1999-2019年财政支农支出对农民收入是具有正向的拉动效应的,并且这个影响并不是短暂存在于某一时刻,而是会随着时间的推移有着一个持续的正向影响。

三、陕西省财政支农支出的不足

(一)财政支出总量偏低

总体来看,陕西省财政支农支出总量偏低。根据西部10个省份2019年财政支农支出柱状图(图8)可以看出,陕西省作为我国西部较发达的省份,其2019年的财政支农支出仅仅高于西藏、宁夏和青海三个省份,为684.18亿元。和经济水平较为相近的四川省相比,四川省2019年财政支农支出为1288.42亿元,将近陕西省的两倍。甚至2019年的支出还不如经济水平远落后于陕西的新疆和云南等地区,由此可见,陕西省在西部10个省份中总体的财政支农支出偏低。

和东部、中部地区比较时,除东部地区的辽宁、海南和福建三个省份的支农支出偏低外,其余省份或高于或略低于陕西省的财政支农水平,尤其是江苏、山东和河南三个省份2019年的投入都超过了1000亿元大关。从这些财政支农支出投入数量可以看出,各个省份经济发展程度不同对三农问题投入的制约性。

结合图8东部、中部和西部各个省份全面来看,虽然陕西省的支农投入要远高于宁夏、青海和海南等地区,但是和经济发展水平相类似的四川、贵州、河北、河南等省份相比,其投入还远远不够;和经济发展水平较高的江苏、浙江、广东等省份相比更是相形见绌。因此,从全国来看陕西省总体的财政支农支出不高,甚至不及一部分经济实力相近的省份,财政支农的资金总量还有待进一步提升,陕西省三农问题的缓解还需要依赖其财政支农的总量的投入。

(二)财政支农结构不合理

财政支农支出结构不尽合理,主要体现在陕西省财政支农资金使用分散且存在交叉重复的情况,不仅影响资金使用的效率,更使得财政支农支出的结果不尽如人意。根据观察不难发现,陕西省财政支出分散且存在交叉分布,主要集中体现在两个方面:一方面是农业的基础设施建设与具体的支持农业发展项目的交叉,中央下发文件要求进行农业基础设施建设,地方政府就会按文件要求进行相关的农业设施的建设。与此同时,地方各级政府每年都会根据当地发展规划进行一系列支农项目安排,其中都会包含农业基础设施建设的项目,在实施中存在一定程度的重复投资;另一方面是各级政府部分职能之间的交叉,由于政府管理机构职能划分还有计划经济时代的影响,支农资金的项目分类、资金使用都是以部门为主,各个部门对政策的理解、执行都不同,这就难免会造成支农资金分散和交叉重复的现象,从而导致支农支出结构的不合理。

财政支农结构不合理性还表现在,陕西省的财政农业支出还主要用于农民的供养,如低保农民、退伍农村老兵等弱势群体的帮扶,以及对大型的农业固定资产的建设,如农村道路建设、农民水利等等。对于农民可以直接从中获得收益的小型基础设施建设投入的比例不高,在财政支农的一系列投入中,对于关系到农民全体收入提升的部分(如病虫害控制、化肥使用、农产品的出售、农产品的创新)等问题的关注还远远不够。

(三)财政支农方式单一

根據陕西省政府每年公布的财政支农的方式,陕西省财政支农支出主要以惠农补贴、农村农业基础设施、农村教育补贴等为主,和经济较为发达的地区相比,支农方式不够灵活、缺乏创新。例如东部地区正大力主张的基于互联网思维的财政支农方式创新,充分利用互联网的信息平台,实现更高的农业相关的生产和销售。除此以外,政府鼓励企业家参与到扶贫计划当中,也是拓展支农方式的一种做法。企业家参与到慈善支农扶贫活动中,政府就应该给予这些企业一定的嘉奖和税收优惠。与此同时,农业发展一直都面临着“融资难、回本慢”的问题,财政支出只是农业筹资的方式之一,政府还需要通过政策性金融支持农业发展,以财政支出托底,引导金融资本进入农业市场。

综上所述,为何陕西省财政支农方式一直没有得到较大改进,一方面是因为,对上,财政支农的制定权主要还是集中在国家层面,普适性较高,省级政府不能兼顾到各地的实际要求;对下,省级下面还有各个具体城市,以及情况各不相同的区和乡镇,省级政府在实施财政支农措施的时候,难以对具体的农业发展情况分门别类,面面俱到,也就导致了政府在进行支农惠农活动的时候,财政支出的方式较为单一,灵活性、创新性不足。

(四)财政支农效益低下

财政支农支出指标是衡量财政支农效益的重要工具之一。根据财政支农方式的不同,财政支农支出指标包括支农资金的投资效率、农业保护水平、支农专项资金使用效率等。本文关注的是陕西省财政支农支出,故根据陕西省并没有对财政支农的具体情况进行统计的实际情况出发,只能选择较为通俗易懂的财政支农资金效益这一指标着手,来说明财政支农项目完成后对陕西省经济发展的贡献程度。通常我们对财政支农的资金效益进行评价的时候,会以农民收入与财政支农支出总额的比例来衡量,即每一元支农资金所带来的农民收入。用“边际效益”这个概念,即每增加一元财政支农支出所能带来的农民收入的增加值,这比单纯地使用比值来进行效益评价更加科学,计算公式为:

财政支农边际效益=农民人均收入增量财政支农投入增量

根据上述公式,利用2019年全国财政支农支出(亿元)和2019年农民收入(元)的时间序列,计算得到结果,再去除四个直辖市和计算出来的边际效益为负的省份,得出图9。如图9所示,福建省财政支农资金边际效益165.59明显要远远高于其他省份,其次就是浙江省,财政支农边际效益为130.13,之后就是江西省、江苏省、安徽省、海南省等一部分效益居中的省份;最后才是陕西省、甘肃省、贵州省等边际效益偏低的省份。从总体来看,陕西省的财政支农的边际效益为19.39,比最低的贵州省的3.11高一些,除了明显低于陕西省的贵州、云南和新疆之外,边际效益偏低的省份几乎处于相同的水平。由此可见,陕西省的财政支农效益并不理想,尽管每年的财政支农投入资金在不断上涨,但是这些资金对农民收入的拉动效益并没有得到质的提升。因此政府应该加强对财政支农资金效益的管控,确保财政支出用到需要的地方,充分发挥财政支农资金的价值。

四、 结论和对策建议

(一)结论

新发展阶段,全面发展农业农村,进一步推进乡村振兴发展依然极为重要。为了真正将解决三农问题的举措落地,党中央连续多年以一号文件的形式部署三农工作。本文关注 1999-2019年陕西省财政的农业投入对农村居民人均收入的影响问题,通过向量自回归模型进行实证分析,得出陕西省财政的农业投入对农村居民收入具有非常显著的影响这一实证结论。为了更加深入了解陕西省现阶段财政支农的情况,从而提升农民收入,又通过一系列的统计数据,对陕西省现阶段的财政支农支出进行分析,得出了陕西省财政支农还存在着投入总量不足、财政支农结构不合理、财政支农方式单一和支农资金效率低下的问题。针对这些问题,提出以下四个方面的对策建议。

(二)对策建议

通过对 1999-2019年陕西省财政支农对农民收入的影响进行分析,得出陕西省财政的农业投入对农村居民收入具有非常显著的影响,并且这一影响具有长期有效的结果这一实证结论。根据上述研究结论,提出以下建议:

1. 增加财政对农业投入的比重。经过上述分析,陕西省的财政支农支出对农村居民人均纯收入增长有积极影响,因此应该持续增加政府财政对农业投入的比重[10]。改革开放以来,尽管陕西省财政支出中农业投入的比重在逐年上涨,但相对于全国各省财政支农支出的比例而言,陕西省的财政支农还有很大的进步空间。再加上陕西地广人多,农村居民占比高,且存在着很多贫困县区,因此要想从根本上提高农村居民的收入,解决三农问题,就要从实际出发,多出台一些强农惠农政策,鼓励农民创收,同时增加各级财政对农业、农民、农村的投入,让广大农民过上美好的生活。

增加财政对农民、农业、农村的投入,这是促进农业农村发展,深化农业供给侧改革,实现国家农业发展目标的必要条件。这种增加不仅是每年财政支农支出绝对量的增加,更应该是一种相对量,一种和其他省份环比上涨的增加。这可以从两个方面着手:一方面,政府在落实财政支农措施前,要进行财政支农资金的预算安排,有计划有秩序地稳步提高财政支农资金,优先在各市预算内进行支农资金的下放,预算之外的支农资金可以根据各个市的具体情况进行统筹安排;另一方面,完善农业自我投入机制,顾名思义,实现农民多收多投、少收少投的可持续发展的投入机制。陕西省可以对省内一些无人开垦种植的荒山、荒坡允许以村集体为单位进行承包拍卖,所得收益按照一定比例上缴政府财政支农专户专用,资金用于对应农村资金补助或者农业基础设施的建设等。

2. 优化财政的农业投入结构。政府支农支出对农民收入具有正向的拉动效应,不同的支农项目所带来的效应也不尽相同。为了减少陕西省政府支农总目标与阶段性政策的重复交叉,甚至是具体支农项目的交叉,陕西省政府在执行具体的财政支农项目前,需要测算各个项目对农民收入的拉动效应,从而进一步优化财政支农结构[11]。结合陕西省实际情况,了解财政的农业投入项目的优先顺序,按照一定的顺序及结构安排财政的农业投入,提高财政的農业投入对农民收入的拉动效应。

针对陕西省财政支农资金使用分散且存在交叉重复的情况,一方面要合理划分省政府和地方政府的支农职责,适当提升各市、县等地方政府在财政支农资金使用上的自由度,例如长春市财政局就长春市财政支农投入,探讨得出财政事权、财政支出责任的划分要与政府能力进行匹配的结论,合理划分地方政府之间的支农职责,避免财政资金投入交叉重复,从而改善财政支农的结构。另一方面,针对陕西省政府对农民可以直接从中获得收益的小型基础设施建设投入比例不高的现状,要对陕西省财政支农结构进行大范围的调整,重点加强对农业小型基础设施和农业科研的投入,加大对农村文化、教育、卫生的关注度。

3. 优化财政支农的方式。近几年不仅陕西省政府,全国其他省市区政府的财政支农支出也主要以财政补贴的方式开展。而针对现阶段国际市场上农业生产材料价格追逐战愈演愈烈,外国企业抵制中国农产品,导致农产品滞销,农业生产成本居高不下等问题,财政支农支出要从实际出发,根据现阶段国内外农业现状合理安排财政支出。一方面通过农业技术改革,从节水、节人工、节肥料多角度着手提高生产效率,从根源上解决农业成本高的问题;另一方面,从提高农民收入入手,继续加大财政投入向农民倾斜的力度,通过立法从税收、价格、补贴多方面给予农户优惠,以此增加农民收入。

除此之外,还需要根据省内不同农村的情况,分清轻重缓急项目,因地制宜,有重点有目的投入。尤其陕西省内各个城市之间还是具有较大差异的,以西安为代表的经济较为发达的城市农业农村也相对比较发达,农村基础设施也较为完善,因此针对这类城市的支农支出就要更偏向于对农业科学、农业技术创新、卫生教育的投入。以延安、榆林、宝鸡为代表的工业城市,无论是农民生活水平、农村基础设施,还是农业发展都不及西安,因此政府在进行财政投入时,不仅要关注到基础设施的建设,还要兼顾农业科技、科教文卫的发展,做到顾及全面又有的放矢。以铜川市、商洛市为代表的经济相对落后的城市,农业的发展情况也不理想,政府财政重心就应该落在农业基础设施的建设上,资金更多的是要投入到农民直接可以获得收益的领域。

4. 加强监管,提升资金使用效益。要强化财政部门和相关涉农部门的职责,把钱用在农民直接受益的项目上,将财政支农项目资金管好、用好,杜绝任何级次、任何形式的挤占挪用、虚报冒领,充分发挥财政支农资金“四两拨千斤”的效应。为此,要深入推进农村信息畅通服务,搭建上下沟通协调平台,让农民及时了解各项惠农政策,通过信息公开化、透明化,避免农民的利益受到损失。

为了使政府财政真正用之于民,落实到每个村庄、每家农户,结合财政体制改革的深化,各级财政部门需要联合建立一个严密的监控系统,对资金的分配、拨付、使用等进行全方面的跟踪,建立专款专户专用的“三专”模式,鼓励政府内部的监察和检举。除了从政府内部着手,还可以联合银行等金融机构,对财政支农资金的流向、经办人和审批手续进行严密的监督,杜绝一切挪用、挤占财政支农资金的现象。除此之外,各级检察院也可以充当监督者的角色,各级党政机构和相关部门加强沟通和协作,监管好财政支农资金的使用,确保资金落到实处,确保人民群众享受到政府财政支农惠农的好处,为切实解决三农问题打好基础。

参考文献:

[1]汪海洋,孟全省,亓红帅,唐柯.财政农业支出与农民收入增长关系研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(1):72-79.

[2]吴怀军,肖立.财政支农支出对农民收入的影响研究——基于江苏省的实证分析[J].中国集体经济,2017(3):7-10.

[3]张强,张映芹.财政支农对农民人均纯收入影响效应分析:1981-2013——基于陕西省县际多维要素面板数据的实证[J].西安交通大学学报(社会科学版),2015(5):93-98.

[4]崔姹,孙文生,李建平.基于VAR模型的农业贷款、财政支农对农民收入增长的动态性分析——以河北为例[J].广东农业科学,2011(1):235-238.

[5]孙致陆,肖海峰.地方财政支农支出对农民收入影响的实证分析——基于1994年-2009年省级面板数据[J].地方财政研究,2013(4):8-15.

[6]罗东,矫健.国家财政支农资金对农民收入影響实证研究[J].农业经济问题,2014(12):48-53.

[7]徐灿琳,钟永建,肖芳.地方财政支农对农民收入影响研究——以四川省泸州市为例[J].经济视角(上旬刊),2015(11):9-13.

[8]张志伟,佘金花.财政支出结构的变化与经济增长研究[J].湖南社会科学,2014(4):139-142.

[9]茆晓颖,成涛林.财政支农支出结构与农民收入的实证分析——基于全口径财政支农支出2010~2012年江苏省13个市面板数据[J].财政研究,2014(12):68-71.

[10]张笑寒,金少涵.财政农业支出的农民收入增长效应——基于收入来源的角度[J].南京审计大学学报,2018(1):46-55.

[11]吴振鹏,胡艳.财政支农支出与农民收入关系的实证研究[J].江汉论坛,2013(1):58-62.

[责任编辑、校对:叶慧娟]

收稿日期:2021-04-19

基金项目:陕西省科技厅软科学项目“乡村振兴背景下陕北新型农村科技服务体系建设研究”(2021KRM185)

作者简介:马莉(1971-),女,陕西佳县人,副教授,主要从事区域经济学和公共经济学研究;钱金云(1997-),女,江苏南通人,硕士研究生,研究方向:区域经济发展。