试论培养小学生数学学习知识技能的策略研究

2021-06-21唐小芳

唐小芳

【摘要】小学是整个教育的初始阶段。在这个阶段里,小学教育对于学生的学习知识技能的培养及其今后的发展有着深远的影响,而数学作为学生认知以及改造世界的主要手段,其知识技能的形成尤为重要。《新课标》也明确指出,数学学科学习的重点就是基础知识以及基本技能。通过学生亲身经历数学的过程,可以帮助其深化对于知识的理解。学生在亲身经历过知识的形成、发展、应用、反思等一系列的过程之后,可以很好地将其主动探索知识的意识予以培养。但就目前的情况来看,在小学生的数学学习知识技能培养中依然存在着很多问题。那么,应该如何培养小学生的数学知识技能呢?以下是笔者在小学数学教学中的几点经验,希望能对大家有一定的帮助。

【关键词】小学生;数学学习;知识技能学习;对策

一、受应试教育理念的影响

小学生的数学学习知识技能本质上与问题解决这个动态化的过程有所相近,主要包括了问题的产生、思考、理论知识的应用、反思、再次检验,直到最后问题的解决以及数学活动对应的经验积累。但是,因为受应试教育理念的深远影响,教师在教学活动中只单纯地注重问题解决的最终结果,其在思想层面产生的误差会为后续的教学目标、策略、方式的设计以及方法择优带来一连串的连锁反应。这对于学生自身知识技能的培养是十分不利的。例如,一年级上册的《加与减(一)》这一内容,是小学阶段学习计算技能的第一个门槛,在培养计算知识技能的要求下,必须要学生经历从问题的产生、解决到知识形成的所有过程。但由于教师只注重问题的解决结果,造成无法让学生体会到知识的来源。并且在应试教育理念的影响之下,成绩成为了教师对学生学习评价的关键甚至唯一的标准,导致教师认为只要成绩的字面数据上升了,学生的知识技能就形成了。基于这种应试教育理念对学生知识技能的形成带来的负面影响,教师要迫切将教学理念进行转变,才可以从真正意义上实现基本知识技能的培养。

二、重视解题过程的反思与检验

教师教学理念以及教学手段的差异,导致诸多学生认为问题解决的最后一个步骤就是只要得出答案,这个问题就完美地解决了。这种思维模式却把最为关键的反思环节忽略了。这不仅对于知识技能的形成带来一定的影响,对于培养学生主动探索的能力也十分不利。当小学生的数学学习进入高学段之后,所面对的数学问题就会变得更为复杂,如,在一个问题中会涉及到多个数量关系,要解决这类问题,就需要学生拥有更高的能力。这种情况下,小学数学教师需要从低学段开始,注重培养学生在解决问题完成之后要对解题的过程进行反思、对结果进行检验的良好习惯。

1.在反思中寻找一题多解

一个数学问题往往可以从多个角度思考,解题后可以从解题方法、解题规律、解题策略等方面进行多角度、多侧面的总结,通过反思加以提炼,领悟数学思想的实质。例如,在教学《鸡兔同笼》时,当学生把问题解决出来后,笔者要求学生根据其过程进行反思,还有别的方法吗?学生通过讨论、反思,从而得出了不同的解题方法,如方法一:列方程;方法二:(总脚数-每只鸡的脚数×总头数)÷(每只兔的脚数-每只鸡的脚数)=兔数,总头数-兔数=鸡数;方法三:(每只兔脚数×总头数-总脚数)÷(每只兔脚数-每只鸡脚数)=鸡数,总头数-鸡数=兔数……

总之,要在数学学习的过程中形成知识技能,做题固然重要,但绝不是多多益善,解题后的反思有时比解题更重要,要善于通过反思去触及事物的本质,才能做到触类旁通、举一反三,从而拓宽解题思路,在解题中得心应手、游刃有余,真正提高自己的解题能力和数学素养。

2.在检验中形成技能

通过调查发现,大多数学生在做完题目之后不注重对问题的检验,认为没必要或浪费时间。因此,教师应该让学生认识到检验的重要性并在思想上帮助学生树立起对问题解决后进行检验的意识,使其在检验中逐渐形成知识技能和培养良好的学习习惯。例如,在教学《三位数加三位数》的进位加法时,大部分学生都会计算方法,但在作业中发现,很多学生的最终得数出现错误,主要原因是学生总是忘记加上满十进上来的“1”。如果学生有了检验的习惯,就会发现:为什么我验算时得到的差会与原题目的加数不一样呢?在这个验算的过程中,学生不仅能发现自己出错的原因,还能在验算的过程中巩固逆运算,从而提高学生的计算能力,对于学生自身的知识技能形成也起到了一定的促进作用。

三、重视问题情境的设计

在《新课标》的指引下,教学活动将重点转移到问题的发现、提出、解决以及知识的形成等环节上。这需要教师将更多的精力放在问题情境的设计上。当前在教学中使用频率较高的方式之一就是情景设计法,这种方式正是基于小学生自身的心理特点而设计的,以此来激发其学习兴趣,从而提高教学的效率。但是,许多教师认为利用游戏或生活情景而设计的问题情境过于花哨,甚至会分散学生的学习注意力,无法发挥其作用,反而使教学效率有所下降,致使问题情境的设计而被忽略。其实,这种借助情景引出问题的方式是可以帮助学生经历问题的题材、解决及知识的形成等过程的,并且在这过程中很好地培养了学生主动探索数学的意识。

1.借助游戏创设问题情境

我国教育家陈鹤琴先生说过:“小孩子生来是好动的,是以游戏为生命的。”因此,教师要在教学过程中善于创设多种以游戏为主线的问题情境以诱发学生的学习兴趣、调动学生的学习积极性。例如,在教学《什么是周长》时,笔者设计了一个“切水果小高手”的游戏贯穿整节课。如,出示一组图形结合切水果游戏让学生判断这些图形是否有周长,有的就用双手切水果的动作表示,没有的就用轰炸抱头的动作表示。在游戏的触动下,学生们的兴趣盎然,让数学知识技能在轻松愉悦的氛围中不知不觉地得到培养。

2.借助故事创设问题情境

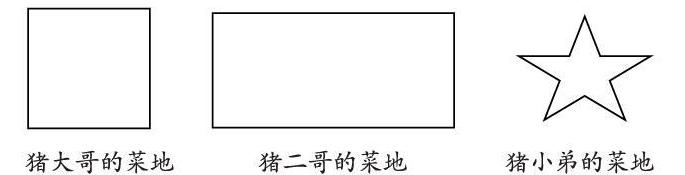

正如孔子所说:“知之者不如好之者,好之者不如乐知者。”根据学生的喜好,让其边听故事边学习,自然会乐此不疲。因此,教师要积极揣摩教材、精心创编生动活泼,并紧扣教学主题的故事情节,把学生从故事里自然地引领到数学知识学习中去。例如,在教学《什么是面积》时,笔者创设了一个《猪兄弟围菜地》的故事贯穿整节课。在引入时,笔者通过声图并茂的微课,播放猪妈妈对猪兄弟说话的故事画面:“猪大哥、猪二哥、猪小弟,你们已经长大了,要学会自己种菜吃了,现在我给你们同样长短的一根绳子,各自围一块菜地,看谁围的菜地最大,就奖励一个汉堡。”然后,教师再出示猪大哥、猪二哥、猪小弟围的三块菜地,让学生判断谁围的菜地大?

通过观察,学生很快就判断出猪小弟围的最小,但猪大哥和猪二哥的菜地谁的大呢?如果只是用观察去判断,根本判断不出来,有什么好的方法呢?就这样,让学生在故事情境的熏陶下乐意去探讨问题,进而帮猪大哥、猪二哥找到解决问题的方法。这不仅活跃了课堂气氛,还促进学生积极动脑、勤于思考,发挥其学习的主观能动性,进而使学生的数学能力得到培养。

3.借助生活实况创设问题情境

想要学生在知识技能的学习上产生对应的兴趣以及主动性,从学生的生活实际出发,去设计生活化的情景是必不可少的。这对于课堂氛围的改善以及问题解决的整个过程的开展、提升其知识与实践结合的能力有着十分重要的意义。例如,在教学《认识小数》时,教师可以创设一个学生最为常见的“购物”生活实例,打造班级市场,为各种物品设置相应的价格,让学生准备相应的零钱,在活动中进行商品买卖。这样,在形象的购物过程中不仅高度激发了学生的学习热情,还使学生对小数形成一个全面的认知,同时,以此为基础进行小数之间的运算延伸,最终形成数学知识技能。

四、结束语

在《新课标》的指引下,教学的目标不再是注重成绩,而是关注学生知识技能和探索能力的培养。只有在教学理念转变的基础上,通过情境创设及引导学生对问题进行反思、检验,方可在保障教学效果的前提下,实现知识技能学习主动化的目标。

[本文系清远市教育科研第二十批立项课题“提高农村小学生数学学习能力的实践研究”(课题编号:20—22)的阶段性研究成果]

参考文献:

[1]黄昌虎.农村留守小学生数学学困生的研究[D].广西师范大学,2018.

[2]张崇峰.小学高段学生数学课外学习的现状调查[D].云南师范大学,2018.

[3]李娟.小学数学教学中学生创新意识的现状研究[D].延边大学,2018.

责任編辑 林百达