“三融合”协同“四阶梯”模式下核地学仪器类人才创新创业培养模式探索

2021-06-17徐哈宁杨志超孙立微肖怀春

肖 慧,徐哈宁,杨志超,孙立微,肖怀春

(东华理工大学 地球物理与测控技术学院,江西 南昌 330013)

技术创新和科技创业已成为国家经济发展和综合国力提升的主要动力。党的十九大报告明确指出要建立产学研深度融合的技术创新体系,研究型大学作为科技创新的动力源和知识创新及技术创新的引领者,担负着高层次的人才培养与科技研发及科技成果转化的重任[1,2]。在新的历史时期,核工业以及深部地质资源勘探的发展对我国核地学人才提出了新的要求,如何在保持专业传统优势的基础上,培养出适合国家发展需求的双创高素质核地学人才已成为核工业高校亟须解决的问题[3,4]。东华理工大学(原华东地质学院)作为中国核工业第一所高等学校,近年来结合自身特色优势,在测控专业核地学仪器方向积极开展“三融合”协同“四阶梯”的双创人才培养模式,在牢固树立科学人才观、强化人才培养特色以及服务核、地、勘行业方面取得了显著成绩。

1 核地学仪器类创新创业教育模式

核地学仪器类专业主要为我国核、地、勘行业输送人才,根据行业对人才的需求,学校优化人才培养计划,突出人才培养的专业特色,与核、地、勘系统多个单位联合建立了“产、学、研”交叉融合培养模式(图1),在该模式下,采取四个逐层梯进过程,分阶段、有层次地开展“核地”特色创新创业教育实践,围绕“梯进”这一过程协同发挥特色人才培养的功能。

图1 “三融合”协同“四阶梯”的双创教育模式

1.1 建立“产、学、研”梯进培养方式

“产、学、研”梯进培养方针分为“基础→提升→实战”三个阶段(图2):第一阶段,设立创新创业课程体系。从最根本的理论教学入手,将创新创业基因植根课堂,从源头上激发学生创新创业的热情与活力。第二阶段,校内导师联合校外核地行业导师建立科研实践平台,带领有明确研究方向的学生创新团队,以市场和应用为导向在开展科学研究的基础上开展创新创业实践。第三阶段,以奖励驱动和任务驱动的模式引导学生将科技创新成果转化为创业成果。上述三个阶段将创新创业教育深度融合了专业教育、科学研究以及社会产业发展。

图2 “产、学、研”交叉融合培养过程

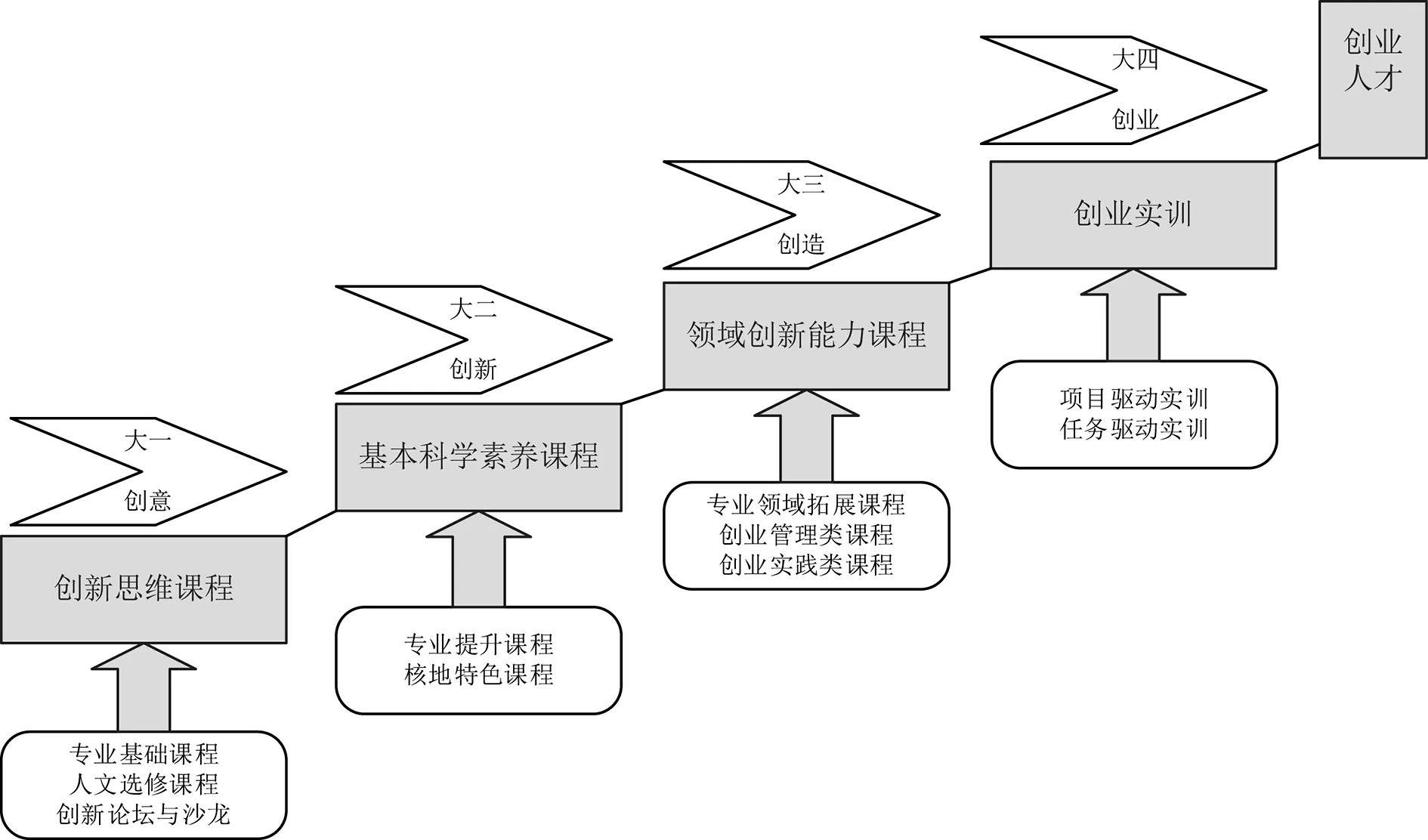

1.2 建立“四阶梯”创新创业教育模式

按照大一、大二、大三、大四的时间段,根据“创意→创新→创造→创业”的梯进方向(图1),制定分阶段培养目标:创新意识培养→科学素质培养→专业技能培养→创业能力培养,在不同的阶段制定相应的考核标准,并通过反馈信息分析课堂、实践、实训、创业四个环节在各自发展过程中的特点和属性,研究四者在创新创业教育中的相互影响、互动与协同再生关系。

2 核地学仪器方向的双创教育实践平台

针对核地学仪器方向本科专业,学校结合自身优势特点,在大一至大四不同阶段分层次梯进式开展创新创业教育。初级阶段以激发创新兴趣,培养学生动手习惯为教学目标,着力培养学生的创新认知能力、创新精神和创新思维;中级阶段为实践融合阶段,主要解决知识通过实践转化为能力的问题,提高创新创业能力为该阶段的教学目标,着力培养学生的创新能力与实践能力;高级阶段为拓展提高阶段,该阶段以培养综合素质为教学目标,着力强化学生创新思维、创业素质和能力。下面分别从课程体系、导师队伍、实践过程以及实践模式四个方面介绍双创教育实践平台。

2.1 建立具有核地特色的创新创业教育课程体系

结合学校的核地学优势,针对核地仪器类专业不同阶段大学生的特点与需求,按照“创新意识培养→科学素质培养→专业技能培养→创业能力培养”设计课程体系(图3)。课程搭建以核科学、地球物理学、仪器科学、光电子信息、自动化等相关专业基础课为主体,创新类人文选修课为支撑,创业类管理课程为提升的体系,为学生创新意识培养、创新能力提高提供知识保障,并从多角度丰富创新创业教学体系。在不同阶段,调节课程理论与实践比例,按照“思想创新→科技创新→方法创新→实践能力创新”的梯进方向培养学生的科技创新能力。

图3 梯进模式课程体系

2.2 完善核地特色的创新创业导师队伍

首先,学校通过建立完善的导师准入制度、良好的竞争环境和科学的发展体系,使致力于创新创业教育的导师能够通过多学科交叉与融合,实施创业先锋班、创新实验班,推行创新创业学院试点工程,在不断提升自己素质的同时,带领学生在核地学仪器方向实现高科技创新和创业;其次,学校积极采取“请进来,走出去”的方式,鼓励高素质的教师到实验力量雄厚的国内外高校和科研机构交流学习,提高业务素养和实践教学水平;最后,学校积极外聘一些在核地领域具有创造力的校外导师、博士生等,以专职或兼职身份与校内导师联合指导学生创新创业实践活动,实现将“高校课堂教育+实践机构训练+创新人才培养”有机结合。

2.3 建立相互融合的反馈式双创实践过程

在双创教育实践过程中,核地学仪器方向将核地学行业特色与仪器类专业有机结合,使“教学+实践+创新+创业”融入实践链条,并结合实践反馈体系(图4),将课堂教学、科普活动、实践训练、课外竞赛、创新创业有机融合,以期有效解决创新创业人才培养过程中教育受益面窄、创新创业教育理论与实践相脱节、创新创业教育教学与竞赛活动发展不平衡等突出问题。

图4 相互融合的梯进双创实践反馈体系

以“创意→创新→创造→创业”为梯进链条的实践体系可分以下四个阶段进行:第一阶段结合我校核地学行业优势背景,建立资源共享体系,邀请知名校友及核地学仪器企业家开展创业论坛与沙龙(创意);第二阶段通过核地学科研实践平台,引导学生参与科学研究,并在此基础上带领学生开展创新创业实践(创新);第三阶段建立校内核地学仪器创新实验室、校外创业孵化园、核地类微小企业创业基地等,培养学生基本的创业素质及能力(创造);第四阶段以项目驱动、任务驱动为导向培养学生的创业实践能力,并完善创业教育考核体系,使科技创新成果能够发展转化为创业项目(创业)。

2.4 开发多维实践模式

第一,核地学仪器方向根据核地特色专业优势,开设重、磁、电、震和放射性等基本方法的仪器装备实验室,结合电子、自动化和信息等学科,增加实验室的开放性和实验教学中学生的自主性[5]。第二,为了促进教学与实习基地共建联合培养,实验中心邀请企业技术专家、创业导师及知名企业家来校讲学交流,了解行业最新动态及最新科技发展,同时有目的性地实地考察企业情况,设计合理方案,建立校企协同培养基地;第三,教师积极引进新型教学手段和方法,例如多学科交叉渗透与融合、创新素质模型、创造力理论、“同伴教学”[6]、大数据分析[7]、案例教学等方法。

3 结语

东华理工大学核地学仪器类专业,立足学科特色,以提升学生创新能力为核心,促进创业能力为目的,建立科学的创新创业人才培养模式。经过5年多的建设实践,在创新创业人才培养方面取得了显著成效:在2018—2019年,核地学类专业组织学生参加各类创新创业实践项目282项,获国家级奖9项、省级奖10项、校级奖49项。从实际的结果来看,基于“三融合”协同“四阶梯”的双创人才培养模式在核地类专业已取得了很好的效果,通过创新创业项目的训练,强化了学生的创新思维、创新意识和创业精神,为创新创业人才的培养提供了更广阔的实践平台。