唐墓壁画《乐舞图》歌者图像考辨

2021-05-29于静芳

●于静芳

唐墓壁画《乐舞图》歌者图像考辨

●于静芳

(陕西师范大学,陕西·西安,710119)

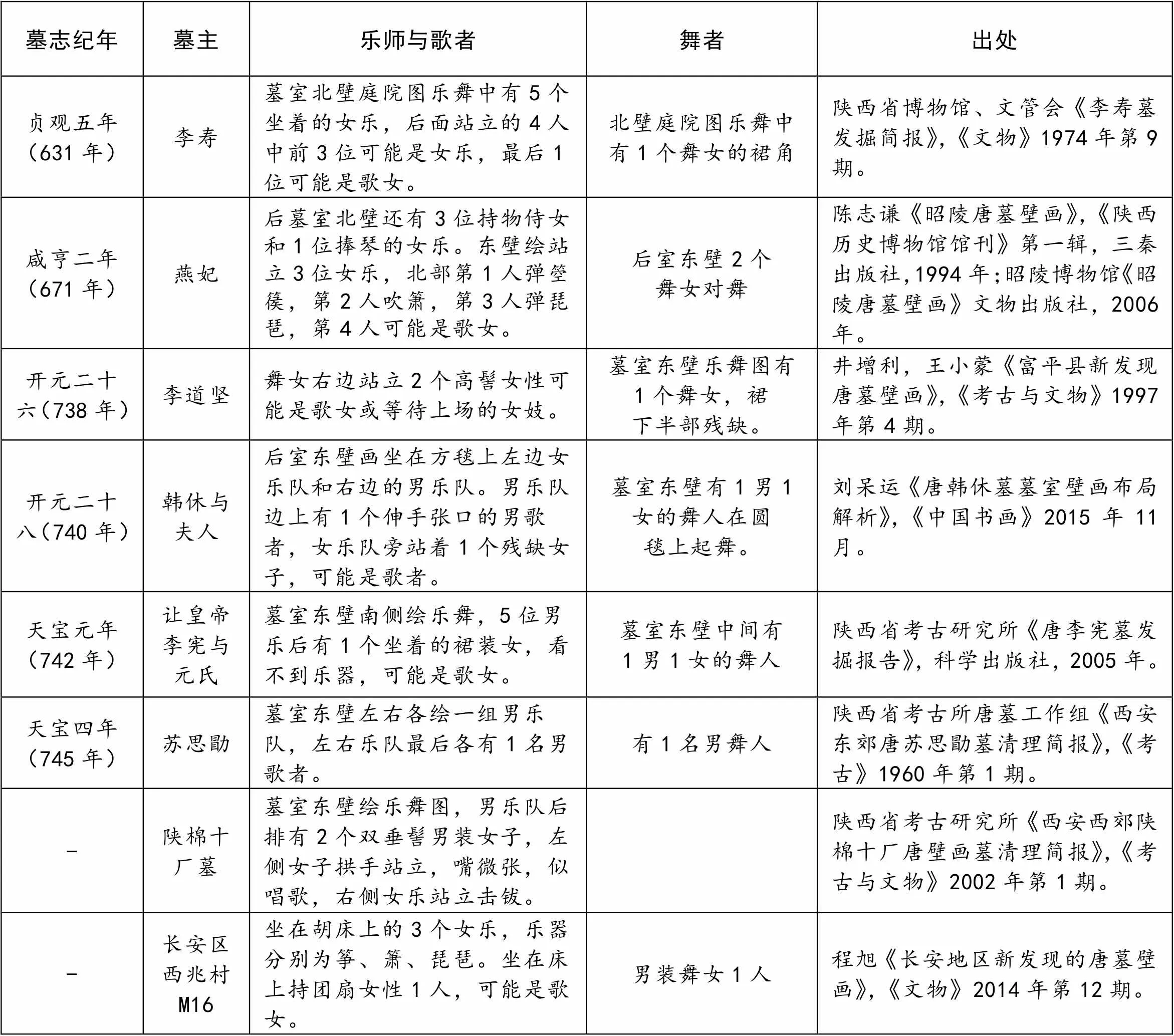

唐墓壁画《乐舞图》中歌者图像少有人提及,因为歌者图像少且难于辨识。八座唐墓壁画《乐舞图》存歌者图像,分析总结如下:一.唐代歌者中胡人男歌者较多。多数歌女演出服饰与女乐、舞女差别不大。二.歌者姿势常见站立,也可跪坐或坐在床上。男歌者可以在高歌时手臂前伸助兴,歌女演唱时多把双手合在身前,以帔子遮住手站立。三.唐代乐舞表演中歌者固定的位置在乐队最后或最边上,一般不会出现在乐队中间。四.唐代乐舞表演并不是必须配备歌者。五.唐代乐舞表演常见使用一至两名歌者。

唐墓壁画;《乐舞图》;歌者

唐代典籍中有关歌者的记载不少,但是留名者不多,其中著名者如玄宗时的许和子,开元年间入教坊,以籍贯为艺名“永新”,《开元天宝遗事》载:“宫妓永新者善歌,最受明皇宠爱,每对御奏歌,则丝竹之声莫能遏。帝尝谓左右曰:此女歌值千金”[1](P1739)。据史籍,唐代著名的十部乐中《清乐》与《燕乐》,皆不仅有乐工,还有歌者才配成一部乐。如《旧唐书》载《清乐》:“乐用钟一架,磬一架,琴一,三弦琴一,击琴一,瑟一,秦琵琶一,卧箜篌一,筑一,筝一,节鼓一,笙二,笛二,箫二,篪二,叶二,歌二。”[2](P1067)“歌二”说明唐代乐舞《清乐》中有歌者二人参加演出。文献资料提及唐代歌者一些表演情况,却无法回答一些简单问题,如:唐代乐舞表演时歌者位置在哪?演唱姿势如何?已发现的唐墓壁画《乐舞图》歌者图像可形象化地展现答案。

因为歌者图像少且难于辨识,所以研究唐墓壁画《乐舞图》的学者不少,但是多数人关注舞与乐研究,图像中的歌者却很少有人提及。笔者仔细观察唐墓壁画《乐舞图》,辨识出八座唐墓壁画中存有歌者图像。这些珍贵的图像,有文献所不及的优势,穿越千年使唐代歌者的表演情况以可见方式直接呈现出来。如歌者在乐舞表演时的位置、服饰、演唱姿势等文献未曾提及的问题在壁画中都得以直观体现,对研究唐代乐舞有重要的意义。

一、唐墓壁画歌者图像概述

这八座唐墓均发现于陕西省,两座唐墓壁画中有男歌者图像:苏思勗墓与韩休墓壁画;六座唐墓壁画中有歌女图像:李寿墓、燕妃墓、李宪墓、陕棉十厂墓、西安市长安区西兆村M16墓、李道坚墓(见附录)。下面介绍这些歌者图像基本情况:

天宝四年(745年)苏思勗墓东壁《乐舞图》左右两边男乐队各有一名男子,他们向前伸出一只手臂,张大嘴吟唱的样子容易识别为歌者(见图1)。

图1.苏思勖墓《乐舞图》壁画[3](P211)

开元二十八(740年)韩休墓室东壁《乐舞图》中分为男女两组乐队,男乐队中靠里侧前排有一名单膝跪地的男子未持乐器,伸手张口,似在高声吟唱。女乐队旁有一位女子站立,可惜面部与胸腹部残缺,从左右相对出现考虑,可能是一位歌女(见图2)。

图2.韩休墓《乐舞图》壁画[4](P109)

贞观五年(631年)李寿墓室北壁壁画女乐队,前排五个坐姿女乐,后排站立四人,前三人为手持乐器的女乐,最后一人是用帔子遮住双手站立的女子,从位置与姿势分析可能也是歌女(见图3)。

图3.李寿墓壁画《乐舞图》(摹本)[5](P29)

咸亨二年(671年)燕妃墓女乐队横向排列,也有一名用帔子遮住双手站立的女子,可能也是歌女。燕妃墓乐队中只有此一人不持乐器,可能是歌女(见图4)。

图4.燕妃墓壁画《乐舞图》[6](P175)

开元二十六(738年)李道坚墓壁画左面是七人男乐队,中间是舞女,右边有两个高髻裙装女性,双手合在身前站立,态度恭谨不太像观赏者,姿势接近歌女①(见图5)。

图5.李道坚墓壁画《乐舞图》[7](P120)

天宝元年(742年)李宪墓壁画男乐队后排的裙装高髻女子,《唐李宪墓发掘报告》称似怀抱鼓,但笔者仔细观察图片后未发现鼓,且裙装女子坐在男乐队中说明其身份不同于乐师,可能是歌女或候场的女演员(见图6)。

图6.李宪墓壁画《乐舞图》线图[8](P151)

陕棉十厂墓壁画中左右两支男乐队最后面均有一个男装双垂髻女子,其中一人不拿乐器,双手合在身前站立,嘴唇微张,从位置、姿态看可能也是歌女(见图7)。

图7.陕棉十厂唐墓壁画《乐舞图》歌女[9](P390)

西安市长安区西兆村M16墓女乐队坐在四脚床榻上,持琵琶女子旁持扇坐姿裙装女子可能也是歌女(见图8)。

图8.西兆村唐墓壁画《乐舞图》[10](P76)

笔者使用的唐墓壁画歌者图像研究方法主要有五点:(一)壁画图像的体貌特征与服饰妆扮;(二)图像在唐墓壁画中的位置;(三)与其他图像的联系;(四)与墓葬中的棺床、墓门、与随葬品等其他物品的联系;(五)与墓志、史籍等各种相关文献资料联系起来,综合分析其与墓主的关系及其在墓葬中的功能。笔者称之为“五点综合分析法”。

二、歌者的体貌特征与服饰

苏思勖墓壁画两名男歌者头裹黑幞头,穿白圆领袍,歌舞者面貌皆大眼高鼻,可能是胡人。多数学者认为此《乐舞图》可能是表现西域传来的胡腾舞,所以歌舞者是胡人也不足为奇。韩休墓壁画的男歌者一头微卷的短发,大眼高鼻,小胡子,穿白色圆领袍。也是胡人。说明唐代的歌者有不少胡人,胡人男子歌者尤其多。如《新唐书·武平一传》载中宗时:“后宴两仪殿,帝命后兄光禄少卿婴监酒……酒酣,胡人袜子、何懿等唱‘合生’,歌言浅秽……妖伎胡人、街童市子,或言妃主情貌,或列王公名质,咏歌蹈舞,号曰‘合生’”[11](P4295)。韩休墓与李宪墓《乐舞图》壁画都有一男一女两名舞者,符合妖妓胡人的表演形式,特别是李宪墓的男舞者手持拍板跪在地上看着女舞者,明显不同于一般乐舞,有可能是踏摇娘或合生一类歌舞戏②,如推断不谬,舞者不但舞蹈,还要歌唱,舞者且歌且舞时,乐队中的歌者为舞者伴唱。

唐墓壁画中的歌女,面貌服饰并无特殊之处,看不出种族。

李寿墓壁画歌女平云髻,窄袖圆领衫,红蓝间色裙。燕妃墓歌女灵蛇髻,窄袖圆领衫,黑白间裙,披帔子。李宪墓歌女高髻,窄袖衫,高腰裙,披帔子。长安区西兆村M16墓壁画歌女梳双尖角状发髻,红帔子,黄底红花裙。李道坚墓两位歌女高髻,窄袖衫,高腰裙,披帔子。除陕棉十厂墓壁画歌女梳双垂髻,穿男装圆领袍以外,多数歌女穿裙装。且多数歌女发型并不特殊,所穿演出服饰与女乐或舞女差别不大,多数接近日常生活服饰,多见裙衫帔组合,并无比较特殊的演出服。燕妃墓乐舞女服饰比较华丽,类似《旧唐书》音乐二载《清乐》:“舞四人,碧轻纱衣,裙襦大袖,画云凤之状。漆鬟髻,饰以金铜杂花,状如雀钗,锦履。”[2](P1067)但歌女发型服饰却比较普通。

三、歌者的姿势、位置及与其他图像的联系

首先分析唐墓壁画《乐舞图》中歌者的演唱姿势:

苏思勖墓壁画两名男歌者演唱姿势为站立,前伸一只胳膊,手掌向下,瞪眼张口;韩休墓壁画的一个男歌者单膝跪地,演唱姿势也是伸一只手张口高歌。这三名男子均在乐队中,却未手持乐器,他们不是乐师,因为壁画中对他们张口歌唱表现得很生动,所以比较容易判断是歌者。

除陕棉十厂唐墓壁画歌女表现出轻启朱唇站立歌唱的姿势外,多数歌女图像未表现张口唱歌的样子,她们多是双手合在身前,恭谨站立在乐队后或边上,表情比较肃穆。因此不易判断是候场的舞女?还是歌女?另外,李宪墓壁画中有一个未持乐器的女子蹲坐在男乐队中,西安市长安区西兆村M16墓壁画持扇女子坐在胡床上,旁边是持琵琶女乐。笔者根据这些女子位置均在乐队最后或边上,却不拿乐器,考虑她们同《乐舞图》其他人的关系,她们最可能是歌女,候场的舞女位置应便于上场,在乐队最后候场不是很方便。如果这类图像为歌女的推测成立,可知歌女最常见的表演姿势为双手合在身前,恭谨站立。

据上述材料唐代歌者在乐舞表演中的演唱姿势可总结为:歌者姿势最常见站立,也可跪坐或坐在胡床上。男歌者可以在高歌时手臂前伸挥手助兴,歌女演唱时大多把双手合在身前,以帔子遮住手站立,姿势恭谨,很可能没有伸手动作。

其次分析唐墓壁画《乐舞图》中歌者位置:

苏思勖墓与韩休墓壁画墓男歌者,位置均在墓室东壁乐队的最后面或最边上。

六座唐墓壁画的歌女图像,李寿墓壁画歌女位于墓室北壁女乐队最后靠北端,燕妃墓壁画歌女位于墓室东壁,在持琵琶女乐右侧,李宪墓壁画歌女位于东壁女乐队最后,陕棉十厂墓壁画歌女位于墓室东壁北侧男乐队后。长安区西兆村M16墓壁画坐在弹琵琶女乐右边的持扇女性可能也是歌女。李道坚墓壁画《乐舞图》中,舞女右边的两个高髻女性拱手而立,可能是歌女或候场的演员。从人物关系判断,乐队最后未持乐器的女性如不是候场的演员,最有可能为歌者。《开元天宝遗事》中《隔障歌》记载了一位歌女:“宁王宫有乐妓宠姐者,美姿色,善讴唱”[12](P1739)。宁王让其在障子后歌唱一曲,是比较特殊的演出位置。因为虽然乐舞演出时唐代歌女多出现在乐队后或边缘,但仍出现在观众面前。

李宪墓与陕棉十厂墓壁画中的歌女位置皆在男乐队最后,李宪墓壁画的舞者也是一男一女。男女混杂表演不合唐人男女不同席的礼仪,八座唐墓壁画中男女混杂表演只有三座。除了上述两墓,还有韩休墓壁画也是一男一女对舞。且三座墓中两座纪年墓壁画都是玄宗开元晚期至天宝年间绘制的,说明玄宗时期世风开放乐舞演出流行男女混杂表演。

总体而言,唐墓壁画乐舞表演中歌者比较固定的位置是在乐队最后或最边上,一般不会出现在乐队中间。说明唐代乐舞表演以舞蹈为中心,歌者与乐队关系更为密切,和乐队一起为舞蹈者奏乐伴唱。如果是表演踏摇娘或合生等有一男一女两个演员的歌舞戏,场中间的舞者且歌且舞,乐队中的歌者可能就只是和声伴唱的。

四、与墓葬中的棺床、墓门、随葬品等其他物品的联系

唐墓壁画处于墓葬中,只有把图像放置于原境中考查才能更准确的理解其设计意图。所以需要注重壁画同周围物品的联系,把图像同墓葬中的棺床、墓门、随葬品等其他物品联系起来。

唐墓壁画中的歌者图像均处于《乐舞图》中,本文所叙八座墓,除李寿墓《乐舞图》壁画位于北壁外,多数乐舞图处于墓室东壁。与东壁相对应,墓室西壁多放置墓主夫妇棺椁的棺床。可以说整个墓室的设计是以墓主为中心,壁画、陪葬品等都是为墓主服务的。如果把棺床当做墓主的座位,西壁的《乐舞图》好像是娱乐墓主的一场永不谢幕的表演。

八座唐墓壁画中歌舞者以及乐师虽多是四分之三侧面或全侧面,但是从画面构图以及人物动作表情均可看出所有演员都意识到观看这场演出的观众目光——来自墓主。甚至燕妃墓墓室东壁有一个女乐是正面面朝西壁的,虽然歌女和其他两名女乐是四分之三侧面,但她们很清楚是为谁而演。仅就歌者而言,多数歌者的目光所及之处是中间的舞者。因为可能《乐舞图》中歌者的主要作用是为舞者伴唱。目前二十六座唐墓壁画中均有《乐舞图》③,但笔者发现存有歌者图像的仅八座。说明唐代乐舞表演并不是必须配备歌者。

五、与相关文献资料的联系

唐代典籍中提到的歌者,比较著名的有:李龟年、李鹤年、许和子(永新)、张红红、何满子等。从典籍中对唐代歌者的描述联系唐墓壁画中歌者图像,往往有所发现。

从八座唐墓的歌者人数来看,唐墓壁画中现存歌者两人的仅苏思勖墓、韩休墓与李道坚墓壁画,其他唐墓壁画《乐舞图》仅一名歌者。《旧唐书》音乐二载燕乐:“《承天乐》,舞四人,紫袍,进德冠,并铜带。乐用玉磬一架,大方响一架,搊筝一,卧箜篌一,小箜篌一,大琵琶一,大五弦琵琶一,小五弦琵琶一,大笙一,小笙一,大筚篥一,小筚篥一,大箫一,小律一,正铜钹一,和铜钹一,长笛一,短笛一,楷鼓一,连鼓一,鞉鼓一,桴鼓一,工歌二。”[2](P1066)典籍中十部乐只有《燕乐》和上文提到过的《清乐》在表演时有歌者,且有两名歌者。唐张祐《春莺啭》诗:“内人已唱春莺啭,花下傞傞软舞来。”[1](P1739)王建《宫词》:“琵琶先抹六么头,小管丁宁侧调愁。半夜美人双唱起,一声声出凤凰楼。”[12](P4158)两首诗中描写了唐宫乐舞表演时歌女演唱的情景,诗句中演出也是一名或两名歌女。图像联系典籍诗歌记载,可以推测唐代乐舞表演使用一至两名歌者最为常见。

西安长安区西兆村M16墓壁画《乐舞图》中有坐在胡床上的3位女乐,坐在弹琵琶女乐旁边的持扇掩面女性可能是歌女。唐李百药《火凤辞》:“歌声扇里出,妆影扇中轻。”[12](P1684)提到歌女持扇遮面歌唱《火凤》。据此,可以推测西兆村M16墓壁画歌女演唱的是类似《火凤》需要以扇子为道具的曲子。

六、结语

笔者使用“五点分析法”来辨识唐墓壁画歌者图像,并由八座唐墓壁画《乐舞图》中歌者图像分析总结出唐代乐舞表演时歌者表演规律如下:

(一)唐代歌者有胡人,胡人男歌者尤多。多数歌女所穿演出服饰与女乐差别不大,接近日常生活服饰。

(二)歌者姿势最常见站立,也可跪坐毯上或坐在床上。男歌者可以在高歌时手臂前伸挥手助兴,歌女演唱时大多把双手合在身前,以帔子遮住手站立,姿势恭谨。

(三)唐代乐舞表演中歌者比较固定的位置在乐队最后或最边上,一般不会出现在乐队中间。说明唐代乐舞表演歌者与乐队关系更为密切,和乐队一起为舞蹈者奏乐伴唱。如果是表演合生等歌舞戏,场中间的舞者且歌且舞,乐队中的歌者可能就只是和声伴唱。

(四)如果把棺床当做墓主的座位,唐墓西壁《乐舞图》壁画就是娱乐墓主的一场永不谢幕的表演。唐代乐舞表演并不是必须配备歌者。唐墓壁画中多数歌者的目光注视着中间的舞者,因为可能《乐舞图》中歌者的作用主要是为舞者伴唱。

(五)推测唐代乐舞表演使用一至两名歌者最为常见。西兆村M16墓壁画歌女演唱的是类似《火凤》以扇子为道具的曲子。

总而言之,唐墓壁画歌者图像研究使歌者在乐舞表演时的位置、服饰、演唱姿势等文献未曾提及的问题得以直观展现,而且提出了歌者图像的辨识方法,不仅对唐代乐舞研究有重要意义,且对于美术学研究中壁画乐舞图的歌者图式识别与研究,特别是唐代仕女画中容易被忽略的歌女图式研究很有意义。

①朱家道村唐墓1994年发现壁画但未发掘。2016年陕西考古研究院发掘时发现墓志,为李道坚墓,尚未出发掘报告,陕西考古研究院张建林先生提供相关资料。较早资料见井增利,王小蒙《富平县新发现唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期。

②合生是唐代一种宫廷与民间流行歌舞戏,“妖伎胡人、街童市子,或言妃主情貌,或列王公名质,咏歌蹈舞”是其主要特点。可参见任半塘所著《唐戏弄》(上)第268-282页,上海古籍出版社2006年。

③二十六座唐墓壁画中存有乐舞图像,均发掘于陕西关中地区,除王善贵墓、永泰公主墓、雷内侍墓、高元珪墓、张去逸墓、安公主墓的女乐与舞女图像找不到图像资料或过于残破,可以找到现存乐舞壁画资料的唐墓二十座,分别是:苏思勖墓、李寿墓、戴胄墓、李思摩墓、执失奉节墓、韦贵妃墓、李爽墓、李勣墓、燕妃墓、李晦墓、淮南大长公主墓、章怀太子墓、懿德太子墓、李邕墓、李宪墓、韩休墓、豆卢氏墓、李道坚墓、陕棉十厂墓、长安区西兆村M16,最后两座墓无墓志纪年。资料详参于静芳《唐墓壁画女性图像风格体系》第285-302页,西北大学出版社2020年版。

[1]开元天宝遗事(卷下).上海古籍出版社编;丁如明等校点.唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[2](后晋)刘昫等.旧唐书(卷二九·志第九·音乐二)[M].北京:中华书局,1997.

[3]冀东山编.神韵与辉煌——陕西历史博物馆国宝鉴赏·唐墓壁画卷[Z].西安:三秦出版社,2006.

[4]陕西历史博物馆.披沙拣金廿五载——陕西历史博物馆新征集文物图录[Z].西安:陕西人民出版社,2016.

[5]张鸿修.中国唐墓壁画集[M].广东:岭南美术出版社,1995.

[6]昭陵博物馆.昭陵唐墓壁画[Z].北京:文物出版社,2006.

[7]罗世平等主编.中国墓室壁画全集·隋唐五代卷[Z].石家庄:河北教育出版社,2011.

[8]陕西省考古研究所.唐李宪墓发掘报告[M].北京:科学出版社,2005.

[9]陕西考古研究院.壁上丹青——陕西出土壁画集(下)[M].北京:科学出版社,2008.

[10]程旭.长安地区新发现的唐墓壁画[J].文物,2014(12).

[11](宋)欧阳修,宋祁.新唐书(卷一百一十九·列传第四十四·武平一传)[M].北京:中华书局,1975.

[12]王启兴编.校编全唐诗[M].武汉:湖北人民出版社,2001

附录:八座唐墓壁画歌者图像一览表

墓志纪年墓主乐师与歌者舞者出处 贞观五年(631年)李寿墓室北壁庭院图乐舞中有5个坐着的女乐,后面站立的4人中前3位可能是女乐,最后1位可能是歌女。北壁庭院图乐舞中有1个舞女的裙角陕西省博物馆、文管会《李寿墓发掘简报》,《文物》1974年第9期。 咸亨二年(671年)燕妃后墓室北壁还有3位持物侍女和1位捧琴的女乐。东壁绘站立3位女乐,北部第1人弹箜篌,第2人吹箫,第3人弹琵琶,第4人可能是歌女。后室东壁2个舞女对舞陈志谦《昭陵唐墓壁画》,《陕西历史博物馆馆刊》第一辑,三秦出版社,1994年;昭陵博物馆《昭陵唐墓壁画》文物出版社,2006年。 开元二十六(738年)李道坚舞女右边站立2个高髻女性可能是歌女或等待上场的女妓。墓室东壁乐舞图有1个舞女,裙下半部残缺。井增利,王小蒙《富平县新发现唐墓壁画》,《考古与文物》1997年第4期。 开元二十八(740年)韩休与夫人后室东壁画坐在方毯上左边女乐队和右边的男乐队。男乐队边上有1个伸手张口的男歌者,女乐队旁站着1个残缺女子,可能是歌者。墓室东壁有1男1女的舞人在圆毯上起舞。刘呆运《唐韩休墓墓室壁画布局解析》,《中国书画》2015年11月。 天宝元年(742年)让皇帝李宪与元氏墓室东壁南侧绘乐舞,5位男乐后有1个坐着的裙装女,看不到乐器,可能是歌女。墓室东壁中间有1男1女的舞人陕西省考古研究所《唐李宪墓发掘报告》,科学出版社,2005年。 天宝四年(745年)苏思勖墓室东壁左右各绘一组男乐队,左右乐队最后各有1名男歌者。有1名男舞人陕西省考古所唐墓工作组《西安东郊唐苏思勖墓清理简报》,《考古》1960年第1期。 -陕棉十厂墓墓室东壁绘乐舞图,男乐队后排有2个双垂髻男装女子,左侧女子拱手站立,嘴微张,似唱歌,右侧女乐站立击钹。 陕西省考古研究所《西安西郊陕棉十厂唐壁画墓清理简报》,《考古与文物》2002年第1期。 -长安区西兆村M16坐在胡床上的3个女乐,乐器分别为筝、箫、琵琶。坐在床上持团扇女性1人,可能是歌女。男装舞女1人程旭《长安地区新发现的唐墓壁画》,《文物》2014年第12期。

J609.2

A

1003-1499-(2021)01-0055-07

于静芳(1976~),女,艺术学博士,陕西师范大学美术学院讲师。

2019年陕西省社会科学基金一般项目“纪年图像唐代仕女画史”(立项号:2019K022);2020年陕西省社会科学基金“陕西墓葬遗址艺术研究——以胡俑为中心”(编号:2020J027);2021年西安市社会规划基金“纪年唐墓壁画女性服饰研究与应用”(编号:YS42)研究成果。

2021-02-28

责任编辑 春 晓