生态翻译学视域下“译者中心”研究

——以傣族典籍《朗鲸布》为例

2021-05-18张梦迪

张梦迪,李 虎

(西南石油大学 外国语学院, 成都 610500)

一、引言

作为中国文学的重要组成部分,少数民族典籍也逐渐引起国内外学者的关注。特别是自中国大力实行“中国文化走出去”战略后,少数民族民间典籍外译情况受到重视的程度与日俱增。[1]一批典籍相继推向国外,其中不乏相当成功的案例,如蒙古族典籍《蒙古秘史》、彝族叙事诗《阿诗玛》、壮族典籍《布洛陀史诗》等。尽管民族文学典籍外译看起来如火如荼、方兴未艾,但目前的传播与接受效果并不理想,一些外译成果仍然处于边缘化的状态。[2]由此可见少数民族典籍外译的相关研究还较为单薄。笔者在查阅文献中发现,一些少数民族典籍外译的成功案例也未能及时得以推广。比如在傣族边寨广为流传的长篇叙事诗——《朗鲸布》英译本在西方广泛传诵,但鲜有人对其进行研究,更无人从译者角度分析如何平衡典籍翻译的生态环境、保证典籍译本在国外的长存和发展。

少数民族典籍翻译是一个亟待开发的跨学科领域,需要更多学者和译者的参与。为抛砖引玉,本文拟从生态翻译学的“译者中心”视角出发,探讨译者路易·艾黎(Rewi Alley)对原文的选择适应及对译文的适应选择,进而分析译者翻译这部作品时采取的翻译策略或翻译技巧,总结译文在国外的传播和接受之道,以期为少数民族典籍外译的研究者和翻译者提供些许借鉴,为促进尚处边缘地位的少数民族典籍外译工作略尽绵力。

二、生态翻译学

自1988年彼得·纽马克(Peter Newmark)在其著作中首次提出翻译过程中的生态学特征以来,国内外学者逐渐开始从生态视角论述翻译。2001年,胡庚申在香港做的“从达尔文的适应与选择原理到翻译研究”讲座正式拉开了生态翻译学的序幕。胡教授通过借用达尔文的“自然选择,汰弱留强”原则探讨了翻译活动的可行性,提出创建“翻译适应选择论”的初步构想。[3]53在此后的几年里,他开始从适应选择的角度探讨翻译,探讨内容主要包括:1.译者适应与译者选择间的关系;2.从适应选择视角阐述翻译过程、原则和方法;3.开始提出构建“译学-译论-译本”三位一体化的生态学翻译理论体系。2004年,《翻译适应选择论》的出版标志着生态翻译学理论正式形成。胡庚申成了国内从生态视角研究翻译的第一人,同时生态翻译学也成为了新时代中国译界为数不多的原创性翻译理论之一。2005年至2009年,生态翻译学在适应选择论的基础上发展起来。2010年,经历了10年的风雨历程后,生态翻译学的相关研究都取得了可喜进展。据不完全统计,在这十年间已有数百篇专题论文发表。如今在这第二个十年之际,生态翻译学继续呈现出方兴未艾之势,相关专著持续出版,为这一理论注入了新鲜的血液。

胡庚申提出,生态翻译学是以生态整体主义为理念,以东方生态智慧为依归,以适应选择理论为基石,系统探讨翻译生态、文本生态和翻译群落生态及其相互关系和相互作用,致力于从生态视角对翻译生态整体和翻译理论本体进行纵观和描述的学科。[3]129由此可见,生态翻译学要探讨的四大要素与译者在翻译过程中构筑起来的两种语言之间的要素,即原语语境、译者、译语语境和三者之间的互动性相吻合。

三、生态翻译学视域下的译者中心

1.具体内涵

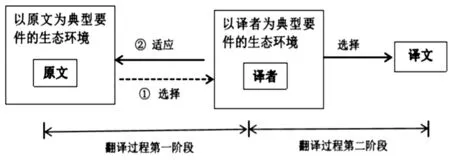

生态翻译学是在翻译适应选择理论的基础上发展起来的,“译者中心”从翻译链的角度看是译事中阶段;从翻译层次上看,则指“译者的选择性适应和适应性选择”。如图1,翻译过程主要分两个阶段,第一阶段是指原文所在的生态环境选择译者(a translator),同时译者接受这种选择,亦即译者对原文翻译生态环境的适应。接着适应原文翻译生态环境的译者又以一个新的身份(the translator)在其所处的翻译生态的两个阶段环境中选择相应的翻译策略、理论或方法,从而产生了译文。可见整个翻译过程都可以说是以译者为中心,由译者主导。

图1 译者“适应/选择”的翻译过程

2.与译者主体性的区别

关于翻译过程的主体性,译界有多种说法,比如译者为主体、原作者和译者同为主体、译者和读者同为主体等,比较混乱。[4]生态翻译学之所以选择 “译者中心”和“译者主导”而不沿用“译者主体性”这一表述,主要原因在于迄今为止,学术界对于术语“主体性”的界定还模糊不清,“主体性”更多强调的是动态的主观能动性。[5]而相比之下,“译者中心”则更强调一种静态的位置关系,即译者是翻译生态环境中的中心与主宰。如上图1所示,处于中心位置的译者能整体统筹协调原文与译本之间的关系。翻译过程中,为使“原文-译者-译文”构成一个三效互补的有机共同体,实现译境-译者-译本间的平衡和谐,译者会先适应原文翻译生态环境,以此求得译者与作者之间的和谐,然后根据不同的翻译理论及策略,发挥个人创造力做出最佳适应与选择。这充分体现了翻译过程由“译者为中心”主导,译者是翻译行为成功的根本因素。“译者主体”并不表示译者一定处于“中心”地位和具有“主导”作用。

四、《朗鲸布》英译本中的译者中心体现

1.《朗鲸布》简介

《朗鲸布》是一首傣族民间长篇叙事诗,主要描写了傣族姑娘嘎梅西和国王喜德加的爱情故事。喜德加凭借勇敢和善良推翻了勐巴纳西的暴君,成了新国王。为了后继有人,他下令能吃下101只螃蟹的人就能成为王后。贫穷姑娘嘎梅西为了给母亲治病,生吃了101个螃蟹,成为了王后并很快有了身孕。国王的妃子心生妒忌,在她临产时,假借战争将国王骗走并用染血的小狗换走了嘎梅西生下的101个孩子。征战归来的国王听信六个妃子的谗言,将王后赶出皇宫。幸运的是,善良的奴仆尚真和和尚用性命救了这些孩子,后来几经周折在一对老夫妇的帮助下,孩子们找到了母亲并当面拆穿了妃子的谎言。六个妃子被处死后,嘎梅西没有返回王宫,而是和孩子们回到民间做了贫苦的百姓。

标题《朗鲸布》是从傣族语音译得来的,意思是“吃螃蟹的少女”,也就是本首叙事诗的女主人公——贫穷的傣族姑娘嘎梅西。这首神话叙事诗通过噶梅西的遭遇揭露了封建社会的阶级矛盾与贫富之间的对立,抨击了残暴的封建统治势力,也表现了傣族人民对权贵的反抗以及追求自由与幸福的高尚情操。

2.以《朗鲸布》汉文版为典型要件的翻译生态环境下译者的适应

翻译生态环境指影响翻译主体生存发展的一切外界条件总和,其中外界环境包括与翻译活动有关的自然经济环境、语言文化环境、社会政治环境等。[3]88《朗鲸布》的英译是在汉文版《朗鲸布》出版后的同年问世。《朗鲸布》英译中译者能够适应原文翻译生态环境的缘由大致有两个要素。

首先在语言文化方面,原作品是《朗鲸布》汉译本,如果要让其英译走出国门,那就应该在保留中华文化的同时适当考虑西方国家的接收方式和文化习惯,因此原作品所处的翻译生态环境在做选择时,理应选择对中西文化均有深入了解的译者。路易·艾黎作为一名来自新西兰的中国共产党员、一名对中国人民怀有深厚感情的战士,是“讲好中国故事”的践行者。艾黎在90年的生涯中,为中国事业奋斗了60年。他对于中国的历史、风俗习惯等都有着深刻的认识和体验。为了将中国故事传入西方国家,他用英文创作了53部著作,完成了17部译著,对古典诗歌的翻译颇有建树,17部译著中有2部为少数民族诗歌。[6]因此若翻译生态环境中的《朗鲸布》汉译本要到西方国家去,那以原作品为典型要件的翻译生态环境要选中的应是对西方读者的用语习惯、文字偏好、审美情趣等有相对成熟认知的译者。如果译者对西方的语言文化、社会政治等不够了解,对中国诗歌没有研究或者在翻译方面本身存在问题,那么根据达尔文“适者生存,汰弱留强”的自然法则,译文就无法生存,会在历史长河中被淘汰掉。从这一角度来讲,由于《朗鲸布》原文作品的译者恰好是以英语为母语,同时又是在中国生活了60年,对诗歌翻译又颇有建树的路易·艾黎,他自然能较好地适应原文所处的翻译生态环境。

其次,在社会背景方面,原文所处的翻译生态环境在选择译者时也应该考虑译者当时的社会背景及审美情趣,若有相同的经历或能和原作者产生共鸣,那么译者就能很好地适应原文和原作者所呈现出来的世界。汉译本《朗鲸布》的搜集整理出版于1962年,当时也正值艾黎翻译生涯的第一阶段①,倾向于将翻译与社会现实结合起来,译作更富有政治意识。[7]332而《朗鲸布》这个傣族人民脍炙人口的故事政治寓言十分丰富,字里行间闪耀着对劳苦人民深深的爱,同时故事也体现了阶级制度与普通百姓间的矛盾与冲突以及人民对阶级压迫的仇恨。此外,关于艾黎的一部记录片中,有一段关于西北大饥荒的记录,当时人们过着食不果腹的生活,这与《朗鲸布》开头部分,勐巴纳西的老国王执政,对老百姓百般搜刮,生灵涂炭,民不聊生,百姓心中没有希望的情形相似,这一情景或许能让艾黎深有感触,从而更好体会原文所呈现出的世界。而也许也正是因为这一个个巧合的叠加导致译者路易艾黎被原文所处的翻译生态环境所选中成为了一个必然,让艾黎能迅速适应翻译生态环境进行翻译,并在《朗鲸布》出版后的同一年就出版了译作。

3.以译者为典型要件的翻译生态环境下译者的选择

由于前文详述了以《朗鲸布》汉译本为典型要件的翻译生态环境下,译者艾黎的适应,那么在第二阶段里,艾黎就能在以译者为典型要件的翻译生态环境中实施选择、产生译文。在这一阶段,由于翻译生态环境发生了变化,为了尽可能构建原文和译文的平衡与和谐,译者需要在翻译生态系统的适应与选择过程中选择适宜的策略来调节平衡生态环境的变化。根据胡庚申提出的整合适应选择度原则:生态翻译学中,最佳翻译的评价与测定由多维度转换程度、读者反馈与译者素质共同决定。因此译者在翻译过程中为提高语言维、文化维、交际维的转换度所做的适应性选择是实现最佳翻译的重要一环。

(1)语言维

语言维:译者在翻译过程中,对语言形式和特点的适应性选择。[3]235语言维的转换主要包含词汇、句法、修辞等,因此为保持原语和译语在词汇、句法、语篇、语用等方面的和谐平衡,译者需要在翻译过程中选择合适的策略和技巧。

例1:

大树上的喜鹊叫喳喳,

京城的消息传下,

竹楼上的纺车没有了声音,

自言自语的讲话[8]21-22

译文:

Sparrowson the trees chattered briskly

news that came into the city spread

no sound from the spinning wheel

downstairs,just that of Garmeshi

talking to herself and saying[9]26

例2:

品牌专业建设是提高专业办学质量与核心竞争力的关键,是一个长期的、逐渐积累的过程,需要地方高职院校重视品牌建设,以国际先进教育理念为指导,认真规划,做好顶层设计。从专业内涵建设入手,深化校企合作、产学融合,深化教学改革,提高人才培养质量,提升办学水平与影响力。同时以品牌专业建设为载体,聚合学校有限的办学资源,带动和引领其他相关专业的建设,推动学校的整体发展,提升学校整体实力和办学竞争力,实现可持续发展。

原文:

嘎梅西象一朵盛开的花,

才到王宫就当了家,

六个妃子气得横眉瞪眼,

后宫里象一窝乌鸦闹喳喳[8]31

译文:

Garmeihsi like a flower in full blossom

sat in the palace and became mistress

of all;the other six were mad with rage

chattering together likemagpies[9]38

在翻译过程中,译者艾黎选择了“换例”的策略。在例1中,噶梅西的母亲身患眼疾却苦于无钱医治,此时京城传来消息,只要能活吃101只螃蟹就能当上王后。这些消息对于噶梅西来说毋庸置疑是好消息,因为一旦成为了王后,她就能为母亲治病,因此原文中采用了中国文化中专门报喜的一种鸟儿“喜鹊”这一意象,但在译文中艾黎考虑到中西方文化的差异性,充分发挥了译者中心的思想,在词汇层面选择了换例的策略,将“喜鹊 magpie”改译为了“麻雀sparrow”。因为 “magpie”在西方文化中暗含贬义,喜鹊发出的声响被认为是一种吵闹、惹人心烦的噪音,若此处选用“magpie”显然与整个语境不符合,所以艾黎改用了西方文化中具有相似意象的鸟儿“麻雀 sparrow”。根据西方的习惯,麻雀的叫声清脆悦耳,是一种singing bird,将麻雀叫声视为唱歌,说明在西方麻雀是一种讨人喜欢的鸟儿。除此之外,在西方广受欢迎的文学作品《格林童话》中有一篇关于《麻雀与狗》的寓言故事。故事中,善良的麻雀帮助饥肠辘辘的小狗找到食物后,遇见了车夫,车夫不顾麻雀阻拦将车轮碾过睡着的小狗身上,最后聪明善良的麻雀凭借一己之力帮小狗报了仇,惩罚了无情的车夫。由此可见,在西方,麻雀是一种乐于助人且爱憎分明的动物,带有积极含义,与此处语境一致,增强了西方读者对原文的理解。

同理例2中,“乌鸦”在中国文化中是一种不祥的意象,在《朗鲸布》汉译版中,乌鸦这一形象将六个妃子密谋陷害嘎梅西,要将嘎梅西置于死地的恶毒形象刻画得入木三分。然而在西方文化中,乌鸦却是一种聪颖机智的小动物,是聪明智慧的象征。例如《伊索寓言》中乌鸦喝水的故事、新西兰科学家通过实验证明乌鸦的智商超过七岁儿童及莫斯科大学生物学博士领导的科研小组通过长期测验发现乌鸦在一定程度上能掌握数字选择规则[10]等一系列科学研究都可以证明这一点。此外在希腊神话中,乌鸦还被认为是太阳神阿波罗的化身。[10]作为新西兰人的艾黎知道在西方乌鸦的意象与中国的乌鸦意象涵义大相径庭,与此处语境不符,可能会引起读者的误解,所以换用了与乌鸦体型相似意象涵义却相近的喜鹊“magpie”。喜鹊这种鸟儿在西方国家的文化中象征着讨厌愚蠢、爱搬弄是非的人,此处能形象地刻画出原文中六个恶毒妃子的形象,使读者更能体会到原文的意思。可见通过“换例”这种翻译手段来修补、重建译语翻译生态能确保译文在翻译生态环境中的存活成长。

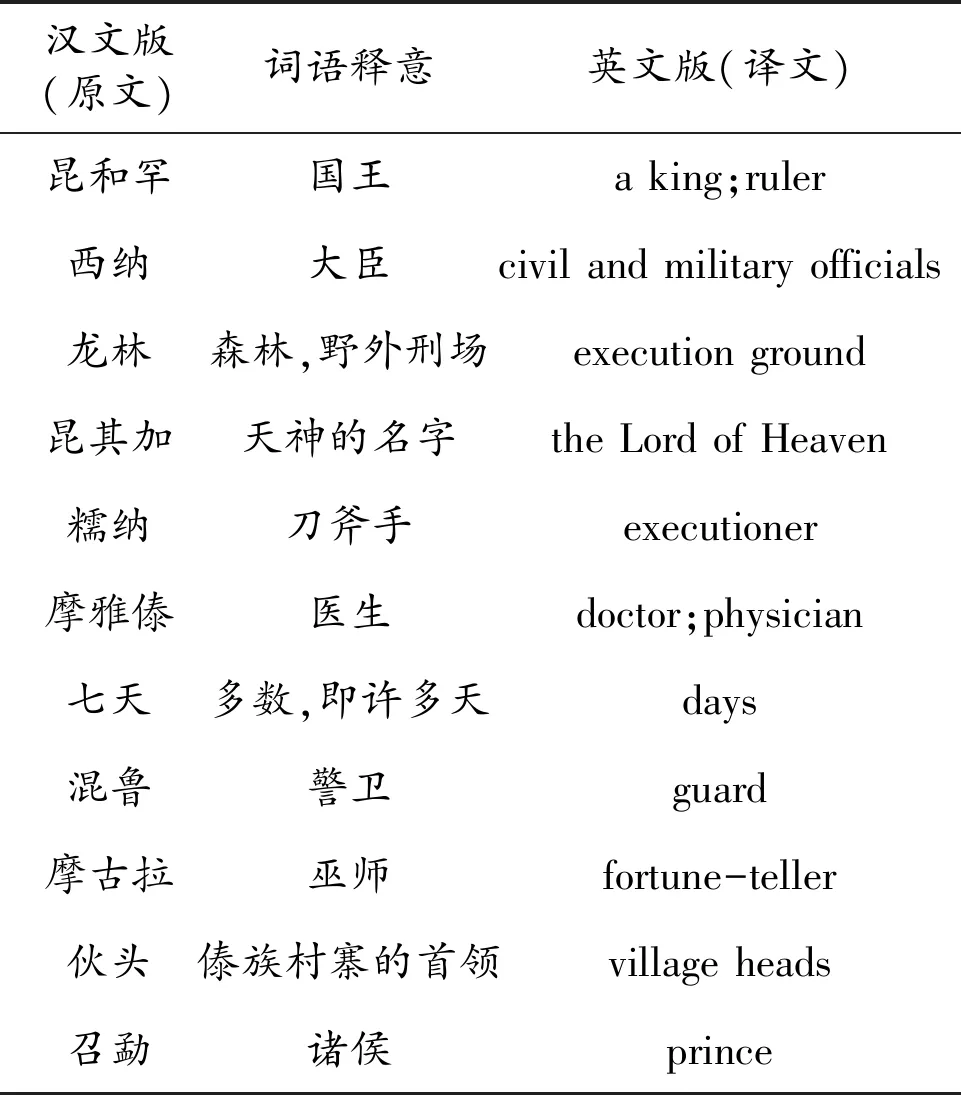

(2)文化维

文化维:翻译过程中,译者重视双语文化内涵的传递与阐释[3]237。具体而言,就是指在翻译过程中,译者应充分掌握原语和目的语文化在特征及内容上的差异,避免因目的语文化而产生的误解,在转换原语时译者应着眼于整个文化系统,全面把握原文和译文的协调统一。汉文版《朗鲸布》中蕴涵了大量傣族文化特有的文化意象,译者在翻译过程中对大部分的傣族词汇都选择了意译的策略来处理,以此确保译文对信息的有效传递以及读者有一个舒适的阅读体验。笔者随机摘取十例以做说明,如表1。

表1所列傣族文化特有词汇中汉文版都采用了音译加注释的方式,但在英译版中,译者艾黎却直接采用了意译的策略。笔者据此推断可能是译者艾黎在翻译的过程中目的明确:让西方人民更多了解中国,了解中国文化,保证文学能“走出去”而非“送出去”②,所以译者在翻译过程中充分考虑了译文的可接受度,以及目的语读者在阅读故事时的连贯性,因此会更加注重文化内涵的传达而不太考虑形式上文化的保留,故而选择了意译的翻译策略。如果在这种情况下采用直译加注释的方式很可能会打断读者在阅读过程中的思维,增加读者的阅读负担,影响英译本的可读性从而在一定程度上降低读者对译本的接受度。由此可见,译者基于让《朗鲸布》这本少数民族民间典籍走出国外的目的,考虑到了目的语读者的接受方式,从而选择了意译策略,通过依归译语生态,高度适应译语翻译生态环境,增加了译文的可读性,减少了读者的阅读障碍,实现了该民间故事的有效传播。

表1 《朗鲸布》汉文版与英译版中特色

(3)交际维

胡庚申教授提出交际维的转换是指译者在翻译过程中要重视双语交际意图。[3]237-238在翻译过程中,译者除了转换语言信息,传达文化内涵外,还要重视交际意图,确保读者能够了解原文本的思想和内涵。艾黎在英译过程中为了将原文中想要表达的东西传递给读者,选择了“补译”这种翻译技巧来实现交际目的。

例3:

原文:

喜徳加做了勐巴纳西国王,

一颗心只为百姓着想;

他白天黑夜写信啊,

把信件寄到四面八方。

勐巴纳西的苦难,

勐巴纳西的灾殃,

他都一一写上。[8]15

译文:

So Hsitega consented to become King

of Mengbana-hsi,his heart ever

thinking for his people,day and night

writing letters to distant places

for advice and help[9]19.

And all the suffering of Mengbana-hsi

during theyears of famine,he wrote

down in detail.[9]19

汉文版并未阐述新国王喜徳加写信的具体目的,同样也并没有具体描述勐巴纳西国的苦难。汉文版也许是出于诗的韵律和形式等需要而选用了具有概括性的词汇,或者对于隐藏于字里行间的意思进行了省略,因为中文是一种象形意合的文字,其深意能通过上下文表现出来,但是英语不同。英语是一种字母文字,直接按照字面意思翻译并不能完全传递出原文的信息,甚至还会导致译语翻译生态环境的缺损,从而造成英译本信息的缺失,这种情况下,读者就会产生阅读障碍,不能理解译文,译本的可接受度也会因此大打折扣。鉴于此,艾黎充分彰显了译者主导的作用,大胆地采用了“补译”策略,在译文中加上了写信的目的是为了寻求建议和帮助“for advice and help”。除此此外,译者还通过联系上下文的内容,将苦难和灾殃具体化,即这种苦难具体指连年饥荒“years of famine”,通过这种翻译技巧巧妙地修补了译文的翻译生态环境,促进了原语和译语生态环境的平衡协调,从而较好地实现了跨文化交际的目的。

五、结语

在少数民族民间典籍“走出去”的过程中,翻译是主要的同时也是不可缺少的传播手段。以汉译本为典型要件的翻译生态环境选择译者时应考虑对中西方国家文化习惯熟悉的一流译者,以更好适应原文。接着充分适应原文生态环境的译者就可以最大限度地发挥其主导性来选择合适的翻译策略和技巧,比如本文中译者艾黎自身英语素养和中文素养就很高,在翻译方面颇有造诣;其次为让西方国家了解中国故事,所以考虑到了译本应充分照顾西方读者的文化习惯和接受度,鉴于此在翻译过程中选择了如补译、换例、意译等翻译策略和技巧。通过发挥译者中心、译者主导的作用,在充分适应原文翻译生态环境的基础上,再实施选择合适的技巧策略,以提高原语和译语间的多维转换度,从而提高了整个译文的整合适应度,使“原文-译者-译文”的两极实现相对平衡,最终创造了一个作者-译者-读者及原文-译者-译文都均衡和谐的生态环境,确保了译文在国外的传播与接受度。

注释:

①根据坎贝尔对艾黎翻译风格及成因的深入研究,艾黎翻译生涯的第一阶段为1952年至1964年,这一阶段艾黎倾向于将翻译作品与社会现实结合起来。具体观点参见:Campbell,D M.Labouring in the ‘Sheltered Field’:Rewi Alley’s Translations from the Chinese [J].New Zealand Journal of Asian Studies,2014(2).

②所谓“送出去”就是以送为目的,而不太考虑别人的接受方式和文化习惯,往往是政府买单,组织华人和留学生观看,而对国外主流社会没什么影响。具体观点参见:郭建宁.“走出去”,而不仅仅是“送出去”[J].人民论坛,2011(31):57.