儿童双眼先天性白内障术后疗效5年随访观察

2021-05-12谭楠郑广瑛

谭楠 郑广瑛

郑州大学第一附属医院眼科 450052

先天性白内障是儿童主要的致盲眼病之一,国内报道先天性白内障的群体发病率约为0.05%,其中以双眼居多[1-2]。随着白内障超声乳化技术的日臻成熟和人工晶状体(intraocular lens,IOL)设计与材料的更新,超声乳化白内障摘出联合后囊膜切开、前段玻璃体切割及IOL植入术逐渐成为治疗儿童白内障的优先选择[3]。然而,临床工作中我们发现,手术的成功并不一定能给患儿带来令人满意的视功能恢复,迄今仍有许多先天性白内障儿童术后处于盲或低视力状态。手术年龄的选择、术后是否及时行屈光矫正和坚持正确而有效的弱视训练是视功能能否恢复的主要原因。因此客观评价手术后视功能的恢复情况、合理地选择手术时机、术后及时进行屈光矫正以及科学地进行改善视功能的训练将是治疗先天性白内障远期关注的重点和难点问题[4]。目前已有相关研究将单眼和双眼、先天性和外伤性、I期或II期IOL植入、同期是否行晶状体后囊膜撕开或切开和前段玻璃体切割等情况混合在一起研究,研究对象的同质性和可比性均不理想,且有关双眼先天性白内障术后患儿视功能长期变化的报道甚少[5]。本研究对2~7岁双眼先天性白内障患儿的术后疗效进行5年随访观察并对影响其预后的部分因素进行分析,为儿童白内障术后视功能的重建方法提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

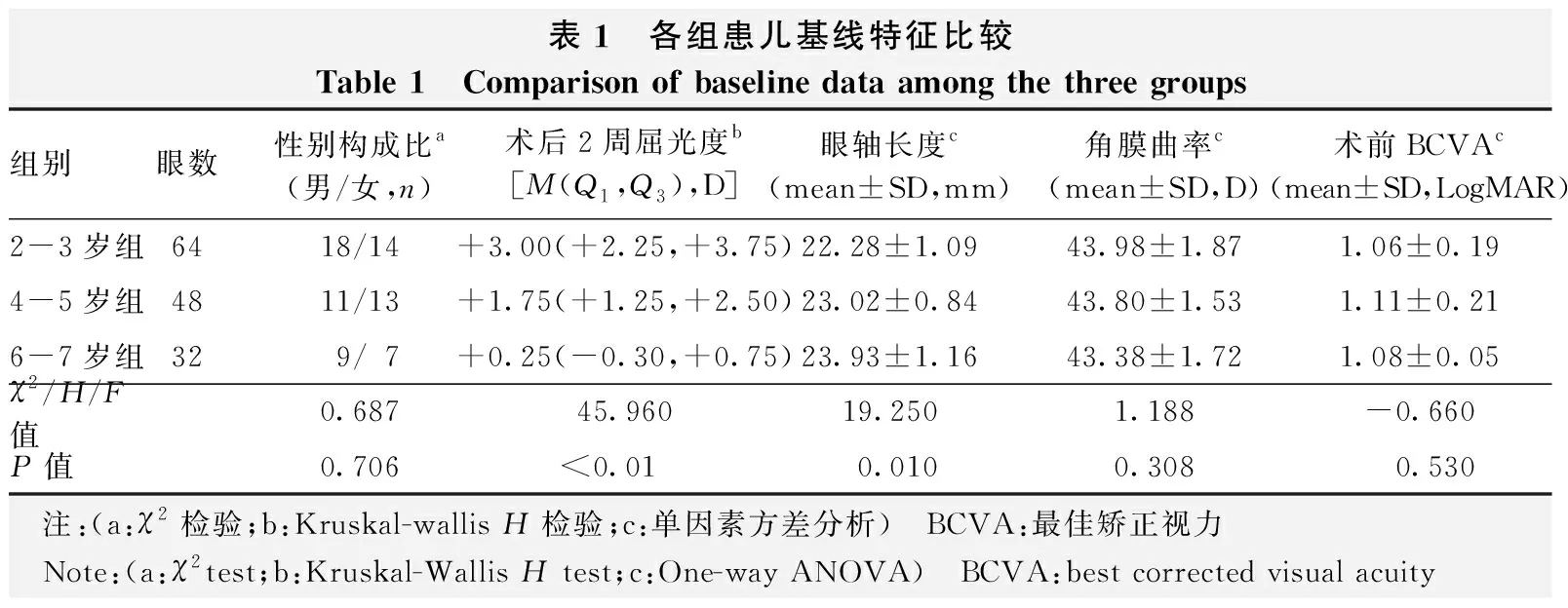

采用系列病例观察研究方法,纳入2007年1月至2012年1月于郑州大学第一附属医院行白内障摘出联合IOL植入术的2~7岁双眼先天性白内障患儿72例144眼,其中男38例76眼,女34例68眼;手术年龄为4.0(2.0,7.0)岁,平均(4.28±0.76)岁;白内障术后随访时间为5.42(5.00,6.20)年,平均(5.43±1.07)年;末次随访患儿年龄为8.86(7.00,12.00)岁,平均(8.79±0.73)岁;术前患儿的最佳矫正视力(best corrected visual acuity,BCVA)为光感~0.3,单眼盲(BCVA<0.05)的眼数为28眼,单眼残(BCVA<0.3)的眼数为134眼。纳入标准:(1)双眼诊断为先天性白内障且晶状体完全混浊、视轴区晶状体核或后极部致密混浊超过3 mm范围;(2)术前检查资料完整,包括病史、家族史、眼轴长度、角膜曲率、IOL预留度数及植入屈光度,且术后按照要求定期完成复诊、屈光矫正、坚持弱视训练并保存有完整病例资料;(3)双眼手术间隔4周以上;(4)术后随访5年以上;(5)末次随访能够配合视力检查等。排除标准:(1)术前有先天性青光眼、原始玻璃体增生、小角膜、早产儿视网膜病变等异常眼部合并症者;(2)有早产史或智力发育障碍者。根据患儿接受手术时年龄不同分为2~3岁组32例64眼、4~5岁组24例48眼和6~7岁组16例32眼。3个组患者术前性别构成比、角膜曲率、术前BCVA比较差异均无统计学意义(均P>0.05)(表1)。因患儿双眼的屈光度数植入IOL后发生改变,故本研究中将术后2周的屈光度数作为术后初始屈光度。本研究遵循《赫尔辛基宣言》,经郑州大学第一附属医院伦理委员会批准(审批号:2020-KY-219)。治疗前所有患儿监护人均签署知情同意书。

表1 各组患儿基线特征比较Table 1 Comparison of baseline data among the three groups组别眼数性别构成比a(男/女,n)术后2周屈光度b[M(Q1,Q3),D]眼轴长度c(mean±SD,mm)角膜曲率c(mean±SD,D)术前BCVAc(mean±SD,LogMAR)2-3岁组6418/14+3.00(+2.25,+3.75)22.28±1.0943.98±1.871.06±0.194-5岁组4811/13+1.75(+1.25,+2.50)23.02±0.8443.80±1.531.11±0.216-7岁组329/7+0.25(-0.30,+0.75)23.93±1.1643.38±1.721.08±0.05χ2/H/F值0.68745.96019.2501.188-0.660P值0.706<0.010.0100.3080.530 注:(a:χ2检验;b:Kruskal-wallis H检验;c:单因素方差分析) BCVA:最佳矫正视力 Note:(a:χ2test;b:Kruskal-Wallis H test;c:One-way ANOVA) BCVA:best corrected visual acuity

1.2 方法

1.2.1手术方法 所有患儿的手术均在全身麻醉下由同一临床经验丰富的高年资医师完成。均采用角膜缘隧道切口,于12:00位距角膜缘后1 mm处做一长约3.0 mm主切口,于2:00位做一长约1 mm侧切口行前房灌注,前房注入黏弹剂,前囊膜做直径约5.5 mm连续环形撕囊,I/A系统吸出晶状体皮质,抛光晶状体囊袋;应用23 G玻切头在前房灌注下行后囊膜直径3.5~4.0 mm圆形切开,同时行前段玻璃体切割术,深度达睫状沟平面以下。将一片式零球差非球面IOL(MI60,美国博士伦公司)植于囊袋内,清除前房内残留黏弹剂,平衡盐溶液注入前房,重建前房达水密,10-0尼龙线间断缝合切口1针,术后常规妥布霉素地塞米松滴眼液(美国Alcon公司)点眼,每日4次,每3~5 d减少1次,2周后停用;普拉洛芬滴眼液(日本千寿制药株式会社)点眼,每日4次,连续点眼2周后逐渐减量,4周后停用;复方托吡卡胺滴眼液(沈阳兴齐眼药股份有限公司)睡前点眼,每日1次,2周后改为每周2次,2个月后停用。

1.2.2IOL屈光度数的选择 术前均进行常规眼部及全身检查,采用IOLMaster 500生物测量仪(德国Zeiss公司)测量眼轴长度及角膜曲率,如患儿不能配合则用A型超声测量仪(天津迈达公司)测量眼轴长度,综合电脑验光仪(RM 8000,日本Topcon公司)验光,同时结合视网膜检影验光。植入IOL的屈光度数选择参照文献[6]的标准:>2~4岁保留+3.00 D;>4~6岁保留+2.00 D;>6~8岁保留+1.00 D,呈低度远视状态。同时参照双眼眼轴长度及屈光状态进行适当调整。

1.2.3术后视功能训练 所有患儿术后2周复诊即进行屈光检查配戴矫正眼镜,同时根据年龄及双眼视力情况进行相应的弱视训练和双眼视立体视训练;每3个月重复验光,根据屈光变化及时更换眼镜。若双眼视力不平衡则联合行优势眼遮盖治疗,根据患儿年龄及弱视情况确定遮盖时间。必要时联合数字化多媒体系统进行知觉学习,训练内容包括单眼和双眼视功能训练。

1.2.4术后随访 术后连续随访5年,术后首次复诊时间为术后2周,术后前3个月每2周复诊1次,3个月后每个月复诊1次,6个月后每3个月复诊1次。复诊检查项目包括视力(裸眼视力及BCVA)、眼压、眼位、眼轴长度、屈光度、角膜曲率、立体视、眼前节和眼底等相关检查。对末次检查时的BCVA、双眼视功能、屈光状态和手术并发症进行系统观察。<3岁患儿行条栅视力测量,将条栅视力换算成Snellen视力:Snellen视力=条栅视力/30。3岁之后开始让患儿家长教患儿对儿童视力表的认知,之后进行常规Snellen视力检查,本研究中进行统计分析的视力数据均为Snellen视力。

1.2.5评估指标 (1)屈光度变化 记录术眼手术后不同时间屈光度值,统计术眼随访期间屈光度变化值。屈光度变化量=术后5年等效球镜度-术后2周等效球镜度,年均屈光度变化值=屈光度总变化量/5。差值为正数者表示近视度数减少或远视度增加,差值为负数者表示近视度数增加或远视度数减少。(2)眼轴长度变化 记录术眼手术前后不同时间眼轴长度值,由于术眼术前、术后眼轴长度有统计学差异,故分析随访期间眼轴长度变化量。眼轴长度变化量=术后5年眼轴长度-术前眼轴长度;(3)角膜曲率变化 角膜曲率=1/2(平坦轴角膜曲率K1+陡峭轴角膜曲率K2);(4)末次随访不同BCVA眼数的分布;(5)获得立体视的眼数。(6)以术眼手术前及手术后5年为研究对象:单眼脱盲率=(术前盲眼数-术后5年盲眼数)/术前盲眼数;单眼脱残率=(术前视力残疾眼数-术后5年视力残疾眼数)/术前视力残疾眼数[7]。

1.3 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件进行统计分析。计量资料的数据经Shapiro-Wilk检验证实接近正态分布,以mean±SD表示;屈光度值不满足正态分布,数据资料以M(Q1,Q3)表示;计数资料的数据以频数和百分数表示。2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组间术眼屈光度变化值差异比较采用Kruskal-WallisH检验,多重比较采用SNK-q检验;3个组手术前后不同时间点眼轴长度变化值比较采用单因素方差分析,多重比较采用LSD-t检验;3个组手术前后角膜曲率差异比较采用重复测量方差分析;术后5年3个组术眼不同等级BCVA眼数分布差异比较采用Kruskal-WallisH检验;3个组患者性别构成比以及弱视训练后立体视恢复眼数差异比较采用χ2检验。患儿接受手术时的年龄对术后BCVA的影响分析采用线性回归分析法,对确定系数进行假设检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组术眼白内障术后屈光度变化

2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组术眼术后平均屈光度均向近视方向漂移;随年龄的增长,近视漂移的幅度呈减少趋势,3个组患儿屈光度变化值总体比较差异均有统计学意义(H=3.48、19.85、16.34,均P<0.05),4~5岁组和6~7岁组患儿向近视漂移屈光度变化值明显大于2~3岁组,6~7岁组患儿向近视漂移屈光度变化值明显大于4~5岁组,差异均有统计学意义(均P<0.05)(表2)。

表2 各组术眼白内障术后屈光度变化量比较[M(Q1,Q3),D]Table 2 Comparison of diopter changes at postoperative 5 year among the three groups[M(Q1,Q3),D]组别眼数术后5年屈光度屈光度变化量年均屈光度变化率2-3岁组64+0.68(-0.50,+1.00)-2.10(-2.90,-1.90)-0.43(-0.66,-0.35)4-5岁组48-0.37(-1.00,-0.10)a-1.73(-2.50,-2.10)a-0.27(-0.42,-0.22)a6-7岁组32-0.75(-2.10,-0.30)ab-0.52(-2.00,-0.28)ab-0.12(-0.34,-0.08)abH值3.4819.8516.34P值0.03<0.010.01 注:与各自2~3岁组比较,aP<0.05;与各自4~5岁组比较,bP<0.05(Kruskal-Wallis H检验,SNK-q检验) Note:Compared with the respective 2-3 years group,aP<0.05;Compared with the respective 4-5 years group,bP<0.05 (Kruskal-Wallis H test,SNK-q test)

2.2 各组术眼白内障术后眼轴长度变化

术后2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组术眼眼轴长度较术前均有所增长,与屈光度变化规律相似,术后眼轴长度增长幅度随年龄增长呈减小趋势,差异均有统计学意义(F=20.13、13.24,均P<0.05),术后4~5岁组和6~7岁组术眼眼轴增长幅度明显小于2~3岁组,6~7岁组术眼眼轴增长幅度明显小于4~5岁组,差异均有统计学意义(均P<0.05)(表3)。

表3 各组术眼白内障术后眼轴长度变化量比较(mean±SD,mm)Table 3 Comparison of axial length changes at postoperative 5 year among the three groups (mean±SD,mm)组别眼数术后5年眼轴长度眼轴长度变化量2-3岁组6422.81±1.751.41±0.324-5岁组4823.96±1.90a0.96±0.51a6-7岁组3224.61±0.16ab0.52±0.26abF值20.1313.24P值<0.010.01 注:与各自2~3岁组比较,aP<0.05;与各自4~5岁组比较,bP<0.05(单因素方差分析,LSD-t检验) Note:Compared with the respective 2-3 years group,aP<0.05;Compared with the respective 4-5 years group,bP<0.05 (One-way ANOVA,LSD-t test)

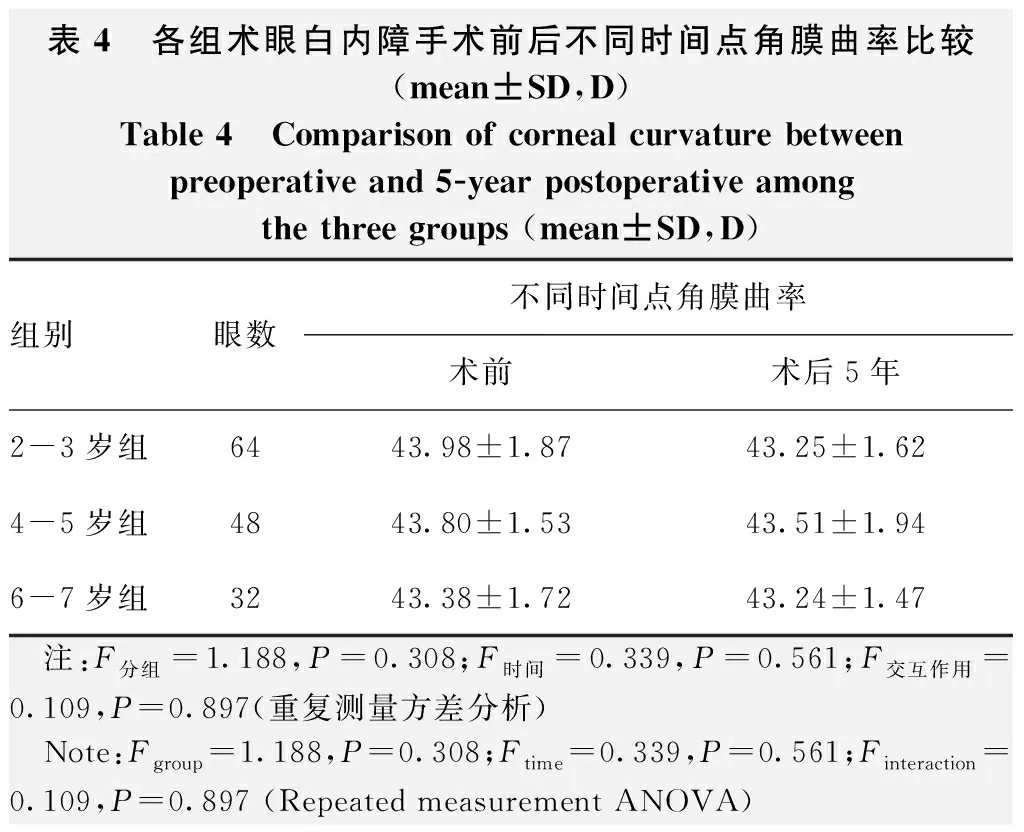

2.3 各组术眼白内障手术前后角膜曲率变化

2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组术眼手术前后不同时间点角膜曲率总体比较差异均无统计学意义(F分组=1.188,P=0.308;F时间=0.339,P=0.561)(表4)。

表4 各组术眼白内障手术前后不同时间点角膜曲率比较(mean±SD,D)Table 4 Comparison of corneal curvature between preoperative and 5-year postoperative among the three groups (mean±SD,D)组别眼数不同时间点角膜曲率术前术后5年2-3岁组6443.98±1.8743.25±1.624-5岁组4843.80±1.5343.51±1.946-7岁组3243.38±1.7243.24±1.47 注:F分组=1.188,P=0.308;F时间=0.339,P=0.561;F交互作用=0.109,P=0.897(重复测量方差分析) Note:Fgroup=1.188,P=0.308;Ftime=0.339,P=0.561;Finteraction=0.109,P=0.897 (Repeated measurement ANOVA)

2.4 各组术眼白内障术后视力比较

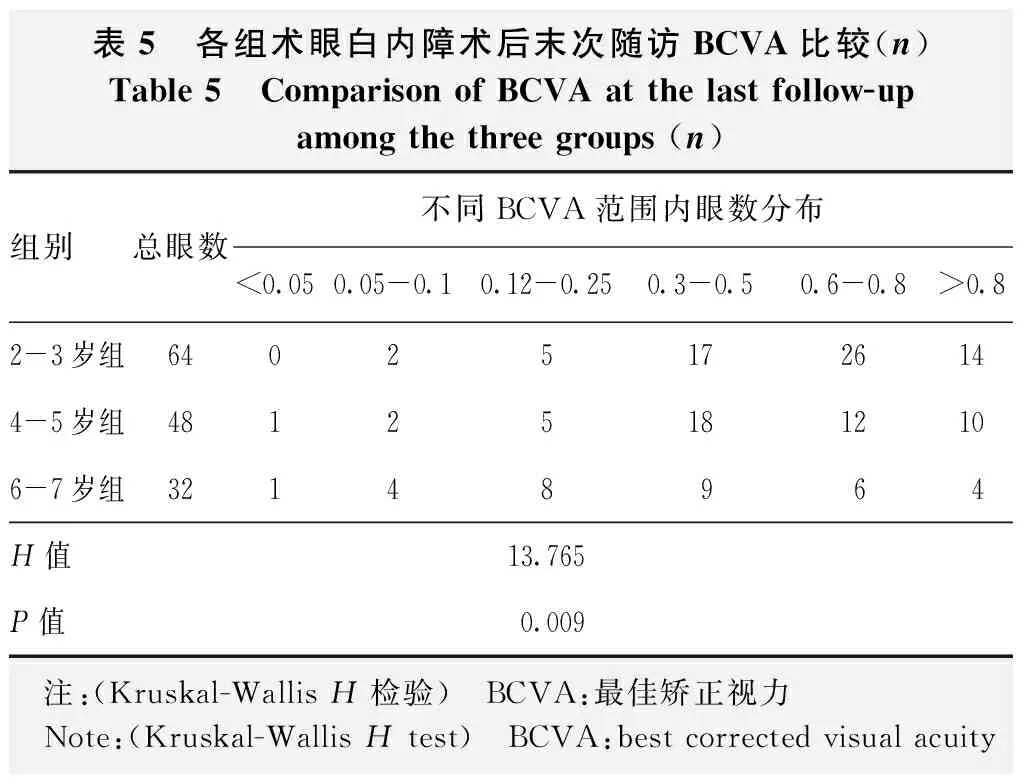

2.4.1末次随访时BCVA(小数视力) 至末次随访,各组术眼术后BCVA主要集中在0.3~0.8,BCVA≥0.05共142眼,占98.61%,2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组分别为64、47和31眼;BCVA≥0.30共116眼,占80.56%,2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组分别为56、40和20眼;BCVA>0.5共72眼,占50%,2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组分别为40、22和10眼;BCVA>0.8共28眼,占19.44%,2~3岁组、4~5岁组和6~7岁组分别为14、10和4眼。术眼总体单眼脱盲率为92.86%,总体单眼脱残率为79.10%(表5)。

表5 各组术眼白内障术后末次随访BCVA比较(n)Table 5 Comparison of BCVA at the last follow-up among the three groups (n)组别总眼数不同BCVA范围内眼数分布<0.050.05-0.10.12-0.250.3-0.50.6-0.8>0.82-3岁组640251726144-5岁组481251812106-7岁组32148964H值13.765P值0.009 注:(Kruskal-Wallis H检验) BCVA:最佳矫正视力 Note:(Kruskal-Wallis H test) BCVA:best corrected visual acuity

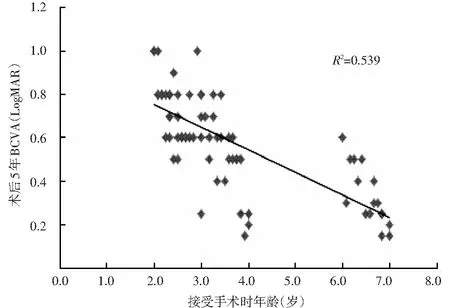

2.4.2患儿接受白内障手术时年龄对术后单眼BCVA的影响 患儿手术时年龄越小,术后单眼BCVA越好,以患儿接受手术时年龄为自变量,术后5年BCVA为因变量,回归方程为术后BCVA=0.959-0.104×手术年龄(R2=0.539,P<0.01)(图1)。

图1 患儿接受白内障手术时年龄与术后5年BCVA回归分析的散点图 R2=0.539,P<0.01(线性回归分析) BCVA:最佳矫正视力Figure 1 Scatter plot of regression analysis between the age of children undergoing surgery and the BCVA at 5 years after surgery R2=0.539,P<0.01 (Linear regression analysis) BCVA:best corrected visual acuity

2.5 各组患者白内障术后弱视训练立体视恢复情况比较

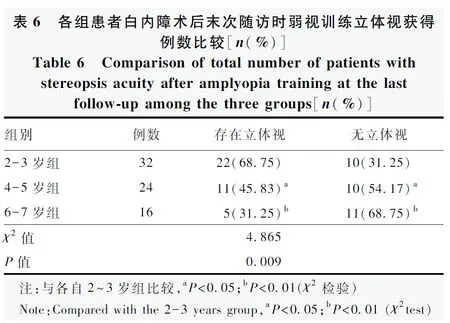

至末次随访,3个组患儿均获得了一定程度的立体视,2~3岁组、4~5岁组、6~7岁组立体视获得率分别为68.75%、45.83%和31.25%,其中2~3岁组立体视获得率明显优于4~5岁组和6~7岁组,差异均有统计学意义(χ2=0.547,P=0.019;χ2=7.573,P=0.006),4~5岁组与6~7岁组间获得立体视患儿例数比较差异无统计学意义(χ2=0.430,P=0.512)(表6)。

2.6 白内障术后并发症情况

截至末次随访,3个组术后出现后囊膜混浊(posterior capsular opacity,PCO)共6例6眼,其中2例2眼分别发生于术后6个月和术后1年,均行前段玻璃体切割术,2例2眼在术后42个月出现,行Nd:YAG激光后囊膜切开术;2例2眼PCO不在瞳孔区,未予处置。术后高眼压5例7眼,其中1例1眼发生于术后3周,考虑与术后糖皮质激素滴眼液点眼有关,逐渐停用糖皮质激素局部用药,给予降眼压药物点眼,眼压恢复正常;2例4眼发生于术后半年,给予局部降眼压药物应用,眼压控制良好;2例2眼分别于术后2年、4年时发现,给予碳酸酐酶抑制剂联合β-受体阻断剂后眼压控制不佳,其中1眼行小梁切开术,1眼行青光眼引流阀植入术,术后眼压控制良好,至末次随访眼压维持在21 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以内。6例6眼出现瞳孔缘虹膜后粘连和瞳孔变形,其中4例4眼为术后早期IOL前膜形成,术后1个月内扩瞳检查时患儿的瞳孔不能充分散大,提示为虹膜组织炎症的持续,延长妥布霉素地塞米松滴眼液点眼至术后6周,普拉洛芬滴眼液点眼至术后8周,虹膜炎症消失。

3 讨论

3.1 手术时机对术后视功能的影响

婴儿期是视觉发育的关键期,也是视功能发育的敏感期[8],在此阶段出现任何形觉剥夺的因素都会形成严重的弱视。因此,对有手术指征的先天性白内障进行早期诊断和早期手术治疗是改善患儿视功能预后的关键。Lambert等[9]对43例双眼严重先天性白内障患儿的视力进行长期观察,结果显示患儿手术时年龄越大其视力预后越差。鉴于患儿眼部及全身发育的成熟程度以及手术麻醉的安全性等问题,国内外白内障手术专家建议单眼白内障者出生后6周内、双眼白内障者出生后10周内完成白内障手术[10-11]。本研究结果显示,患儿接受手术时的年龄越小,视功能的恢复相对越好。对于明显影响视轴的白内障,理想的手术时间应在儿童视觉发育的关键期之前,无论患儿年龄是否超过视觉发育关键期,及早手术使视轴恢复透明是最大限度提高视力的关键。白内障术后的屈光矫正和弱视治疗对白内障患者的视力恢复更为重要,可能直接影响患儿的终身生活质量。

本研究手术治疗婴幼儿先天性白内障的长期随访中,总体单眼脱盲率为92.86%,总体单眼脱残率为79.10%,BCVA≥0.5者占50%,高于国内同类研究报道的数据[12]。国内外同类研究报道认为评估婴幼儿先天性白内障术后视功能的长期疗效的年龄是在患儿7岁时[13-14],本研究对象末次随访时平均年龄是(8.79±0.73)岁,可以正确评估婴幼儿先天性白内障术后的长期视觉疗效。本研究患儿年龄相对较大,但大部分患儿经过训练,视力仍有很大的提高,患儿视力结果较好,其原因可能为:(1)部分病例为进展性白内障,相应的弱视程度较轻,例如可能因为出生后只是后极部的轻微混浊,仍有中心注视的发育,随年龄增长,混浊加重,但弱视形成相对较晚。(2)一般认为6岁前是视力发育的关键时期,在此期间,视皮质可塑性较强,弱视可通过干预得到明显改善[8,13],但6岁之后视力发育仍缓慢进行,术后的屈光矫正和弱视治疗仍十分重要。本研究中患儿术后均进行双眼屈光矫正和弱视训练。(3)本研究纳入病例均为资料齐全、术后按时复查者,可能遗漏存在白内障术后视力提高不明显而不愿再进行复查者,因此可能存在选择偏倚。本研究患儿年龄与术后视力的回归分析表明,患儿接受手术时的年龄越小,疗效越好,这也说明了早期手术的重要性。

3.2 手术方式和术后并发症对术后视功能的影响

目前对于先天性白内障手术常有2个入路:前部进入法和后部进入法[14]。前部进入法即采用角膜缘切口和前房灌注,手术操作全部在前房内进行;后部进入法即通过睫状体扁平部灌注并切除后囊膜和前段玻璃体。婴幼儿的眼球发育不成熟,眼球结构小,经扁平部进行玻璃体手术将增加术后出血、视网膜脱离的风险[15],故我们认为采用前部进入法手术更安全。此外,因儿童的角膜发育尚未成熟,行透明角膜切口后易形成角膜瘢痕,引起术后散光,且婴幼儿球壁软、切口自闭性差,故学龄前儿童先天性白内障手术应采用角膜缘隧道切口,术后均用10-0缝合线缝合切口[16]。术中注意360°抛光晶状体前后囊及囊袋,避免皮质残留,后囊中央孔切开直径3.5~4.0 mm,后囊孔过小术后易发生组织环形增生,若后囊孔直径大于4.0 mm,可增加IOL脱位的发生率[17]。IOL一定要植入到双撕囊孔之间的囊袋内,可避免远期的偏心和瞳孔夹持。本研究所有病例均采用角膜隧道切口,行后囊膜切除联合前段玻璃体切割,且手术均在前房内完成,IOL均Ⅰ期囊袋内植入。术中及术后未出现严重并发症。至末次随访,6眼出现PCO,2眼行玻璃体切割手术,2眼行Nd:YAG激光后囊膜切开术,2眼因PCO未在视轴区,不影响视力,故随诊观察。PCO是先天性白内障术后常见的并发症,且发生率很高,随着先天性白内障手术技术的完善及新型IOL材料的出现,PCO的发生率有可能降低。

继发性青光眼是先天性白内障术后常见且对视力有极大损害的并发症,术后青光眼的发生率为6%~60%[18-21]。由于儿童的房角发育与成人不同,先天性白内障术后青光眼的发生率也较高。研究发现接受白内障手术时年龄越小,术后青光眼的发生率越高。且随着随访时间的延长,青光眼的发生率升高[22-25]。本组病例1眼为早期继发性青光眼(术后3周),考虑与炎症及长时间应用糖皮质激素滴眼液有关,停用糖皮质激素滴眼液及增加局部降眼压药物后眼压逐渐恢复正常。2例2眼为晚期继发性青光眼(术后52个月),局部应用降眼压药物眼压控制不佳,行抗青光眼手术后,患儿眼压得到控制。目前先天性白内障术后青光眼常见的类型为开角型青光眼,多发生于晶状体摘出术后(4.0±4.6)年,约57.1%的患者需要行抗青光眼手术[20]。先天性白内障患者术后需要进行密切的终身随访以便及早发现青光眼,防止视力丧失,因此应强调术后长期随访观察眼压的重要性。

对于双眼白内障是否能同时进行手术的问题,张振平[2]认为在避免可能存在的交叉感染的条件下,通常应双眼同时进行手术。Fine等[26]认为年龄较大的患儿,双眼可以同时手术或间隔1~2个月。考虑到儿童白内障术中及术后并发症发生率显著高于成人,双眼同期手术可能会进一步增加葡萄膜炎的发生率,并且存在术后感染的风险,但双眼间隔过久又会出现视物不平衡,影响弱视训练及双眼视的恢复,故本研究中患儿双眼手术间隔4周,且第二眼术后2周即开始进行积极的弱视训练。

3.3 适宜IOL屈光度的预留和术后及早进行屈光矫正、弱视训练可减缓近视漂移

由于儿童眼球发育快、个体差异大,尤其针对先天性白内障患儿来说眼球的发育变化更大,所以对于IOL的选择更加复杂。由于2岁以后眼轴长度和角膜曲率的变化相对较小,眼球屈光状态相对稳定,术后葡萄膜炎症反应和视轴混浊的发生率相对较低,因此对2岁以上儿童首选植入IOL已得到公认[1,27-29]。本研究中患儿均Ⅰ期植入IOL,并在术后进行积极的弱视训练。

先天性白内障患儿IOL植入术后的眼轴发育受多种因素影响,如手术年龄、弱视程度、晶状体摘出、IOL长期存在、立体视和融合功能是否健全等。毕玉滢等[30]和Wilson等[31]研究发现先天性白内障从视觉发育角度来讲是一种形觉剥夺,严重的形觉剥夺导致眼轴过度增长,而较轻的形觉剥夺则导致眼轴发育迟缓。黄钰森等[3]发现年龄>2岁患儿双眼白内障摘出联合IOL植入未明显加速眼轴的发育,术后5年多数患儿的眼轴长度接近于同龄正常儿童。本研究结果显示,各组患儿术后眼轴长度呈增长趋势,但眼轴长度增长幅度和增长率均随年龄增长呈下降趋势。

对于IOL植入术后屈光度数的选择,考虑到近视漂移及术后的弱视治疗,建议适当欠矫,术后呈轻度远视状态,以防止近视化,减轻成年后的屈光不正状态。本研究结果显示,各组患儿术后平均屈光度均向近视方向移动;随着年龄的增长,近视移动的幅度呈减小趋势;由于植入IOL屈光度固定,考虑屈光状态改变主要与眼轴增长有关。儿童术后过度用眼、长时间视近可进一步加深近视程度;同时若不注重术后弱视训练,低视力(形觉剥夺)可促进眼轴增长,进一步加重近视程度。

儿童白内障应早期发现,早期治疗,尽早植入IOL,此观点已被国内外眼科医生普遍接受。对患儿术后的随访及后续治疗措施是影响良好视功能恢复的重要因素仍未得到足够的认识[32]。随着计算机多媒体技术和3D显示技术的发展,弱视矫治训练方法出现了多元化。相比传统经典方法,多媒体视知觉训练系统满足了儿童好奇心强、喜欢色彩和卡通等特点,将眼科强化训练寓于智力开发、童趣游戏之中,画面设计生动有趣、色彩明快,并建立多种刺激视觉通道,增强视网膜细胞对光的敏感性和反应能力。辅以手、眼、躯体协调运动,能加速视觉神经冲动的传导速度,从而显著提高弱视眼视力,促进大脑神经的发育[4]。该弱视治疗方法使弱视训练的形式、方法、内容都有了根本的突破,提高了弱视儿童对弱视训练的主动性,也加深了弱视儿童主观意识上对弱视训练的亲和力,从而使训练的效果更加理想[33-35]。

白内障手术成功的主要因素除了早期手术和无手术并发症以外,更重要的是连续的弱视治疗、患儿家长对早期治疗措施的认知程度以及长期随访观察的连续性等[36]。为了保证有效防治弱视,本研究在整个治疗期间由一专业组监控儿童白内障手术后的弱视治疗和随访质量,定期对视功能进行评价,及时调整治疗方案,以便更好地重建双眼视功能。

婴幼儿白内障手术具有其疾病本身的特殊性及治疗的复杂性。本研究团队经过多年的临床实践和系统的临床研究发现,在合适的时机,采取合理的手术方式,术后进行系统规范的屈光状态矫正、弱视治疗及双眼视功能训练,将使大部分患儿在日后的成长过程中获得正常生活乃至学习工作的有用视力。早期发现、适时的医疗干预及严密持久的术后随访是治疗先天性白内障的关键。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突