超声在小儿急腹症中的应用价值和经验探讨

2021-05-10梁锋沛

梁锋沛

小儿急腹症是儿科常见疾病之一,多为消化系统病变,常表现为呕吐、腹痛、哭闹不安、便血等,因小儿肠管壁薄,病变极容易扩散,病情进展迅速,容易危及患儿生命安全,而患儿自身不能准确表达[1],加上自身生理上的不适难以配合相关检查,从而增加临床正确诊断的难度,进一步影响对患儿的治疗及预后。因此,一种有效、安全、简便、准确的检查方法尤为重要,随着超声仪器及超声医生诊断技术的不断进步,加上儿童普遍腹壁较薄,高频超声在儿科疾病诊断中的应用越来越广泛,尤其是在肠系膜淋巴结炎、肠套叠、阑尾炎及肠旋转不良等疾病的诊断方面,与X线、钡餐、胃镜等带有放射性、侵入性的检查比较[2],超声检查简易、操作方便、安全无创、可重复性好,目前在很多医院把高频超声作为小儿急腹症的首要检查手段。本文通过回顾性分析2019年1—12月期间以急腹症来本院就诊的患儿,均有胃肠道超声检查结果和临床资料,探讨高频超声在急腹症中的应用价值和经验分析。

1 资料和方法

1.1 一般资料

对2019年1—12月因呕吐、腹痛、便血、哭闹不安高度怀疑急腹症来院就诊的小儿136例作为研究对象,对所有患儿的超声检查及临床诊断资料进行回顾性分析。其中年龄为出生3天~6岁,平均(3.35±1.53)岁,男75例,女61例,所有患儿经过追踪回访进行超声诊断与临床诊断符合率对比。

1.2 纳入标准

(1)患儿均有呕吐、腹痛、便血症状或其中之一。

(2)所有患儿均有临床诊断或病理诊断。

1.3 仪器及方法

应用GE Voluson E8型彩色多普勒超声诊断仪,配置高频线阵探头(频率5~12 MHz)和低频凸阵探头(频率3.5 MHz)。急腹症患儿不需进行检查前准备,尽量使患儿安静,取仰卧位,先用低频凸阵探头(频率3.5 MHz)对患儿腹腔实质性脏器进行详细扫查,确定各个脏器有无存在病变情况,然后使用高频线阵探头(频率5~12 MHz)适当加压按胃肠道走形进行连续滑动法行横切、纵切、斜切多切面扫查,观察肠管形态、蠕动情况、管壁厚度、肠腔有无扩张、肠系膜淋巴结是否异常增大、盆腹腔内有无游离液性暗区及异常包块,若发现异常肿块应进一步观察肿块的部位、大小、形态、有无包膜、内部回声、血供情况及与肠道的关系,使用彩色多普勒超声对腹部大血管进行检测。若因肠气过多遮挡导致超声检查价值大大降低或无阳性发现时,但临床又高度怀疑某种疾病,应进行上消化道造影、CT、实验室检查等其他检查手段,必要时做好胃管排气或排便等肠道准备后进行超声复查以防漏诊。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0软件进行分析,计数资料用(n,%)表示。计量资料采用(±s)表示。

2 结果

2.1 超声符合率情况

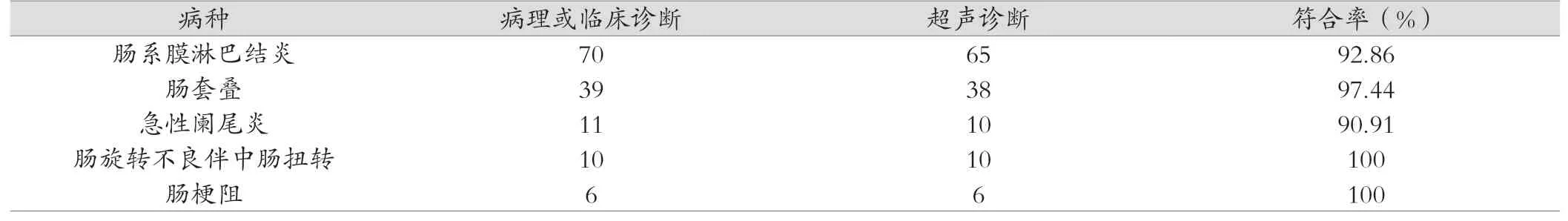

136例经手术病理证实或临床治疗证实的急腹症中,超声诊断急性肠系膜淋巴结炎65例,肠套叠38例,急性阑尾炎10例,肠旋转不良10例,肠梗阻6例,超声结果与病理或临床符合率见表1。

2.2 各病种的超声特征

肠系膜淋巴结炎的超声表现为脐周或以右下腹为主的肠系膜淋巴结均匀增大,以均匀低回声为主,同一切面数目超过3个,长轴切面上纵横比>2,长径>10 mm,横径>5 mm,部分可融合,肠系膜多无肿胀。

表1 超声结果与病理或临床结果诊断符合率

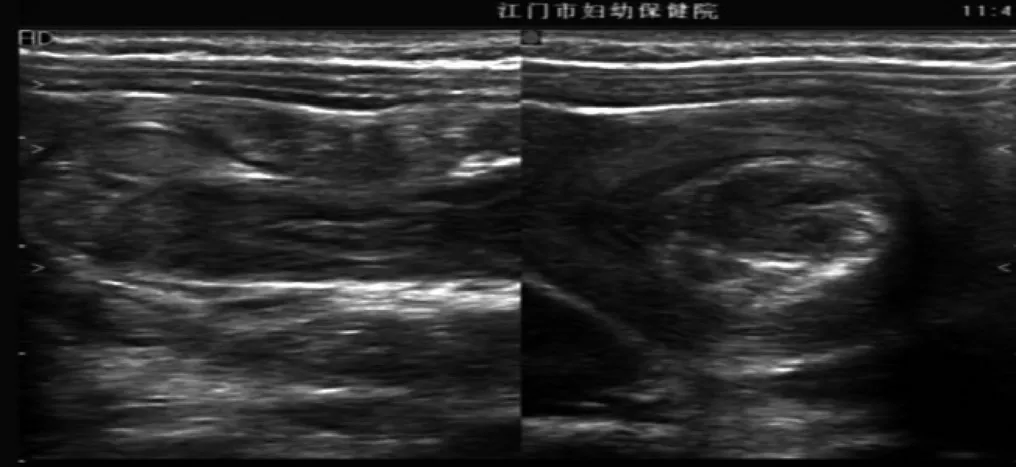

肠套叠的超声表现为腹腔包块长轴呈“套筒征”,短轴呈“同心圆”(图1),包块位于脐周(14/38)、右侧腹腔(14/38)、上腹部(6/38)、左侧腹腔(4/38),本组38例肠套叠中,24例结肠套中,21例进行空气灌肠复位成功,3例为结肠息肉继发的肠套叠,14例小肠套中,12例动态观察自行解套,2例因套入长度过长不能解套而行手术发现梅克尔憩室。

图1 套筒征和同心圆征

急性阑尾炎的超声表现为阑尾肿大,外径>6 mm,周边系膜肿胀,部分肌层中断,腔内可伴有粪石,周边可见肿大的淋巴结、黏稠液体,彩色多普勒超声显示阑尾肌层及周边系膜血流信号增多。

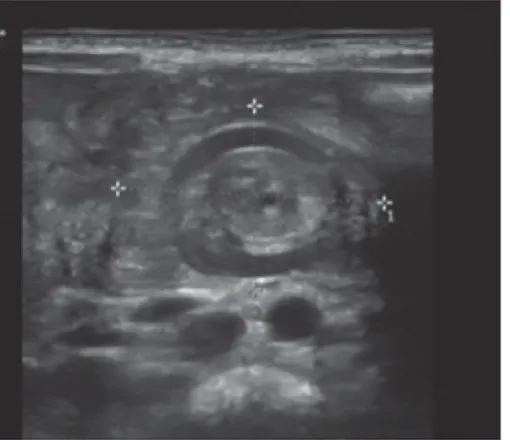

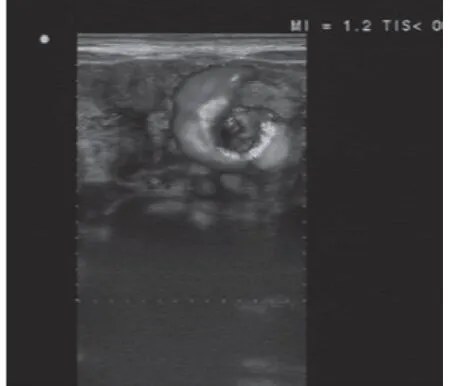

肠旋转不良伴中肠扭转的超声表现为腹中线脾静脉下方呈“靶环征”或“漩涡状”的中等偏低回声包块(图2),彩色多普勒显示红蓝相间的环状血流信号(图3),采用脉冲多普勒显示动静脉频谱,为肠系膜上静脉以肠系膜上动脉为中心顺时针环绕180°~720°,可伴扭转上端的肠管或胃扩张,以下肠管扁瘪。

图2 漩涡状

图3 红蓝相间环状血流

肠梗阻的超声表现为梗阻以上的肠管扩张,扩张的肠管内径因患儿年龄大小不同,范围20~45 mm,扩张肠管内含大量液体和气体,扩张的肠管蠕动活跃,可见“气过水征”或液体在扩张的肠管内来回流动。

3 讨论

儿童急腹症临床症状有呕吐、腹痛、便血、腹部包块等,起病急,病情发展迅速,如果不能得到重视,容易加重病情,延误最佳时机,威胁患儿生命健康,因此,早期诊断十分重要[3],彩色多普勒超声在诊断常见的急腹症病变具有独特的超声表现。

小儿急性肠系膜淋巴结炎多好发于7岁前儿童,常由上呼吸道病毒感染引起或继发肠道感染,主要侵及末端回肠的一组淋巴结,故常以脐周、右下腹疼痛就诊[4]。超声诊断标准为同一区域肠系膜上有≥3个淋巴结声像,淋巴结最大长径>10 mm,淋巴结最大横径>5 mm,纵横径比>2,淋巴结呈集簇状、串珠状排列,血流特征显示淋巴结内血流增加[5]。肠系膜淋巴结炎缺乏特异性,需排除阑尾炎、肠炎等继发的淋巴结肿大,高频超声可以进行治疗后的疗效随访。

肠套叠是指肠管的一部分及其邻近肠系膜进入邻近肠腔内的一种肠梗阻,是婴儿时期最常见的急腹症之一,可分为结肠套和小肠套,超声图像上特点为:(1)患儿腹腔内包块的横切面显示各层肠壁存在明显的“靶环征”或“同心圆征”,(2)患儿包块纵切面的图像出现明显的 “套筒征”,外管为鞘部,里面部分为套入部[6],彩色多普勒超声能实时动态观察套入肠管血流动力学情况、肠管壁有无水肿[7],依据肠套叠形成包块的直径、长度、部位等判断结肠套叠和小肠套叠,为临床后续治疗提供可靠的影像依据[8]。传统的肠套叠症状有腹部包块、腹痛、果酱样大便,果酱样大便跟肠套叠的套入时间过长导致肠壁血液循环障碍有关,而在实际的临床中,果酱样大便比较少见,可能是因为家长对小孩的重视而发现腹痛症状较早就诊,而目前超声对肠套叠的准确诊断率高,做到早诊断早治疗,避免了肠壁缺血的进一步损伤。多次发生肠套叠患儿常因继发因素导致,多为结肠息肉,本组中有3例为灌肠后复查发现结肠息肉,故肠套叠复位后常规行超声复查可以随访治疗效果和及时发现有无继发病灶。肠套叠需要与腹型紫癜、回盲部水肿鉴别,腹型紫癜是过敏性紫癜症状以阵发性腹痛、呕吐、血便等症状首发在胃肠道的表现,常见于儿童,病理改变是广泛的毛细血管、小动脉、小静脉呈急性炎症反应导致毛细血管通透性增加,白细胞和血浆渗入组织间隙引起水肿和出血,超声表现为肠壁增厚,回声不均匀且分层呈向心性增厚,呈“破轮胎”征,黏膜损伤及肠蠕动减弱[9],经验不足的医师容易误诊。回盲部水肿多发于肠套叠灌肠复位后或肠道细菌感染,表现为回盲部呈“蘑菇”状,邻近回肠末端因淋巴滤泡增生表现为肠壁增厚,动态观察可见肠内容物顺利通过。

急性阑尾炎是小儿急腹症常见类型,超声对阑尾外径的测量是目前用来诊断急性阑尾炎的最普遍方法之一,国际上,常用外径大于6 mm是界定正常阑尾与肿大阑尾临界值[10]。小儿因解剖、病理生理、免疫系统的特点,各年龄段急性阑尾炎的腹部检体特征差异非常大,有其各自的特点和规律[11],不同的病理类型的阑尾炎的超声表现有所不同,可表现为阑尾肿大,包膜完整性,边界清楚,周边系膜肿胀,部分可见粪石,随着病情的发展,可出现阑尾明显肿胀,黏膜中断,层次模糊,内腔积液,严重者出现阑尾穿孔、腹腔积脓。因小儿发育关系,阑尾位置并非固定在右下腹,可以在右中腹,故扫查的时候需要扩大检查范围,以免遗漏。急性阑尾炎与梅克尔憩室炎鉴别较困难,梅克尔憩室是胚胎期连接脐部和肠端的卵黄管退化不全导致脐部闭合、肠端部分开放而形成,属于真性憩室,常位于回肠末端系膜对侧缘,当其继发炎症时,超声表现与急性阑尾炎十分相似,鉴别困难,但因对手术方式无影响,因此鉴别意义不大[12]。

肠旋转不良是造成新生儿肠梗阻的常见原因之一,80%的患儿在新生儿期就出现肠梗阻,其中约 70%合并肠扭转[13]。在胚胎的第6~10周,中肠生长迅度比腹腔迅速,导致腹腔不能容纳中肠,故中肠大部经脐孔移入脐腔形成生理性脐疝,到10周时当腹腔生长加速,容积增加,中肠以先小肠后结肠的顺序依次回纳入腹腔,同时以肠系膜上动脉为轴心逆时针方向旋转,当中肠由脐腔回纳入腹腔过程发生中肠以肠系膜上动脉为轴心的正常旋转运动发生障碍形成肠旋转不良,使肠道位置发生变异、肠系膜的附着不全导致十二指肠受压、中肠扭转等病变,多出现生后出现呕吐、腹胀。其中分为肠旋转不良、中肠扭转、空肠上段膜状组织压迫和屈曲三种病理类型。先天性肠旋转不良合并中肠扭转是新生儿急腹症的重要原因之一[14],易出现肠梗阻、肠坏死等严重并发症,危及患儿生命安全,因此早期诊断、治疗先天性肠旋转不良合并中肠扭转成为保障患儿生命安全的关键,彩色多普勒超声对先天性肠旋转不良合并中肠扭转的患儿具有重要诊断价值[15],具有特征声像:剑突下腹中线部位见肠系膜上静脉(SMV)以肠系膜上动脉(SMA)为中心旋转的“漩涡状”包块,彩色多普勒显示中心为动脉血流伴漩涡状静脉血流,并可根据旋转圈数确定扭转圈数如果SMV位于SMA前方,也不能排除此病,应结合X线综合分析[16]。与肠系膜血管的位置关系相比,漩漩涡征对该疾病的诊断有更高的敏感性和特异性[17],本组超声诊断的10例肠旋转不良中,8例合并中肠扭转180°~720°,2例表现为肠系膜血管位置异常而进行上消化道造影,均由手术证实。

肠梗阻是各种原因导致肠内容物通过障碍,病因复杂,多为肠粘连、肠套叠等继发肠腔狭窄而致上端肠腔扩张梗阻,超声能显示肠管形态及内部结构,能显示梗阻部位、性质及原因[18],因小儿各年龄组不同,不能用一个标准值来判断,超声表现为肠管管腔高度扩张,肠管张力高,横断面纵横比接近1,内充满肠内容物,其远端肠管管腔瘪塌。本组6例肠梗阻中,3例表现为肠腔内积液,3例表现为肠腔内含气内容物,而需要警惕的是当肠腔内气体较多的时候会遮挡腹腔内其他病变,可以结合CT检查以免漏诊。

超声可对急性淋巴结炎进行治疗追踪,淋巴结明显缩小提示治疗有效。肠套叠及肠旋转不良伴中肠扭转具有特征性超声表现,诊断符合率可高达100%,但经验不足的医师会容易混淆,加上彩色多普勒超声显示肠旋转不良伴中肠扭转的“漩涡状”血流可鉴别。在鉴别结肠套叠和小肠套叠中,超声具有重复性好、动态观察的特点,能使大部分的小肠套叠避免过度介入治疗。急性阑尾炎的部分患儿容易因腹壁厚而导致超声的灵敏性降低,如果患儿明显右下腹疼痛,而超声无阳性发现的时候需要CT加以排除,另外需警惕的是肠旋转不良导致的阑尾位置异常,故急性阑尾炎扫查范围不能仅局限于右下腹。急腹症的小儿常伴哭闹,从而会导致胃部胀气,可以采用胃管回抽气体的方法减少胃部气体的影响,从而更好的使病灶显示,必要时进行镇静、肠道准备等。对于小儿急腹症的超声检查,需要家长和检查医师耐心合作,尽量安抚患儿避免哭闹,家长需要多给耐心,检查医师需要先检查症状轻的部位,然后逐渐向症状重的部位缓慢扫查,尽量交替使用高频探头和低频探头,避免因病灶位置过浅或过深而漏诊。

彩色多普勒超声具有安全、简便、无辐射、可重复操作等优势,目前已成为小儿急腹症的首选检查方法及随访手段。