健康群体人体成分与血脂的相关性分析

2021-05-10林美梅林丽婷李志斌

林美梅 林丽婷 李志斌

《中国居民营养与慢性病状况报告(2015年)》显示,中国居民超重肥胖问题凸显。全国18岁及以上成人超重率为30.1%,肥胖率为11.9%,超重肥胖增长幅度都高于发达国家,中国以9 000万肥胖人数超越美国成为全球肥胖人口最多的国家[1]。超重肥胖使得血糖、血脂、血压风险增高,易患有睡眠呼吸暂停综合征,心脑血管意外增加。而单纯用体质量或者BMI(体质量指数kg/m2)来判断肥胖有一定的片面性[2]。Inbody720人体成分分析仪应用生物电阻抗法进行人体组分成分的测定,具有简便易操作、无创伤等优点。近年来利用生物电阻抗技术进行人体组分成分的测定得到广泛应用[3],人体各组分成分含量因年龄、性别、种族、职业的不同而存在差异,饮食结构和运动习惯的改变会导致人体组分成分发生变化[4]。本研究通过测量人体组分成分(BMI、体脂肪含量%、基础代谢BMR、内脏脂肪面积 VFA等数值)与甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇,总胆固醇等生化指标组分关系分析[5],讨论对超重肥胖及代谢综合征危险因素的预测价值,从而为健康警示和健康管理提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取单位(某三甲医院)2019年3—9月期间的体检女护士人群,纳入标准为18岁以上成年人,无肢体残疾,排除患有严重器质性疾病如心功能不全、肝肾功能不全,孕妇,哺乳期、安装心脏起搏器等植入体,慢性消耗性疾病、甲状腺功能严重不全的体检者。由于男护士群体例数太少,且年龄集中在20~39岁,因此本研究单独讨论女护士群体。实际纳入统计的人数有856例,年龄20~59岁。

1.2 检测方法

受试者由本院体检中心工作人员测量身高,受试者脱掉鞋袜,去掉帽子及头饰,测量时双足足跟靠拢,脚间斜外45°,脚后跟靠拢身高尺;臀部,肩部及后脑靠拢身高尺并立正站直,鼻尖与耳垂保持同一直线,并与身高尺呈90°,记录身高。人体成分分析测试采用人体成分分析仪(Inbody 720,韩国Biospace),对我单位体检女护士严格按照操作规程进行测试,受试者脱掉鞋袜,用电解湿纸巾擦拭手脚,站在足部电极上,手握电极自然垂下与身体分开。主要测定项目包括体脂、体脂百分比、BMI、 去脂体质量、肌肉量、骨矿物质含量、蛋白质、基础代谢率等。禁食12 h后采静脉血检测甘油三脂,低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇[6]。

已知年龄与体脂肪含量与血脂水平可能高度相关,因此将所有数据标本分别以年龄,BMI及体脂肪含量进行分组。将研究对象按年龄均分,可分为4组:分别为组1:20~29岁组(n=335); 组2:30~39岁组(n=344); 组3:40~49岁组(n=131); 组4:50~59岁组(n=46)。根据《中国成人超重和肥胖症预防控制指南》,将受试者按照BMI和体脂肪含量%(BF%)分为4组:分别为组1:BMI<24 kg/m2,BF%<25%(n=194);组2:BMI<24 kg/m2,BF%≥25%(n=505);组3:BMI≥24 kg/m2,BF%<25%(n=0);组4:BMI≥24 kg/m2,BF%≥25%(n=157)。

1.3 评估标准

本分析参照健康体检基本项目专家共识设立合适范围的评估标准如下:BMI:19.0~24.0 kg/m2;甘油三脂<1.7 mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇<3.37 mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇≥1.04 mmol/L;总胆固醇<5.18 mmol/L。

1.4 统计学方法

使用SPSS 23.0软件进行统计分析。计数资料用(n,%)表示,采用χ2检验。计量资料用()表示,采用t检验。单因素相关分析采用Pearson(皮尔逊相关性)相关分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同年龄分组的人体组分成分测定指标与血脂指标的测定结果

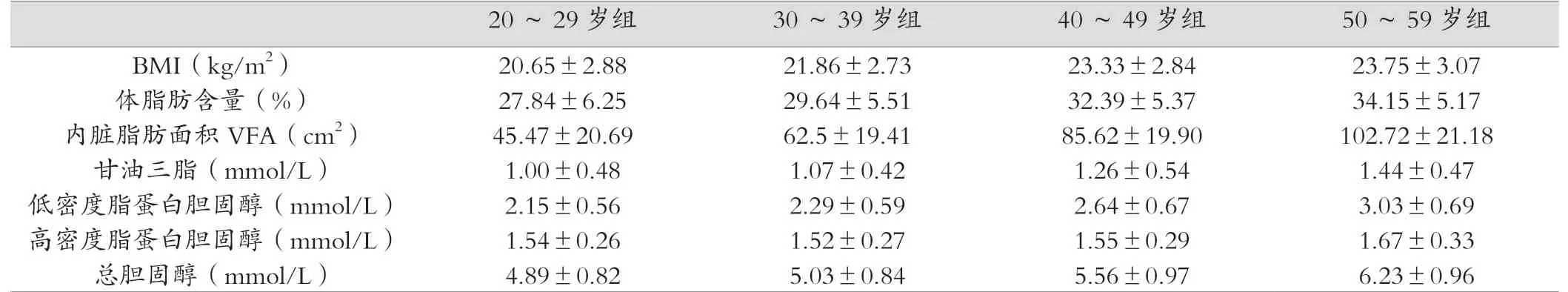

按照年龄将本院856名健康体检女护士的体检结果分组(表1)后进行分析,可见某些指标具有相互关联性,其中在以BMI为参考指标的相关性分析中体脂肪含量、内脏脂肪面积和BMI的相关性系数为0.828、0.864(P=0.000),表明体脂肪含量、内脏脂肪面积和BMI之间存在极显著的强正相关关系;高密度脂蛋白胆固醇和BMI的相关性系数为-0.267(P=0.000),表明高密度脂蛋白胆固醇和BMI之间存在极显著的弱负相关关系。

表1 856名健康体检女护士不同年龄分组的人体组分成分测定指标与血脂指标 (±s)

表1 856名健康体检女护士不同年龄分组的人体组分成分测定指标与血脂指标 (±s)

?

表2 856名健康体检女护士不同BMI、BF%分组的人体组分成分测定指标与血脂指标(±s)

表2 856名健康体检女护士不同BMI、BF%分组的人体组分成分测定指标与血脂指标(±s)

注:BMI < 24 kg/m2,BF% < 25%者与BMI < 24 kg/m2,BF% ≥ 25%者相比甘油三脂 、低密度脂蛋白胆固醇和总胆固醇差异有统计学意义(P<0.05);BMI < 24 kg/m2,BF% ≥ 25%者与BMI ≥ 24 kg/m2,BF% ≥ 25%者比甘油三脂、低密度脂蛋白胆固醇和总胆固醇差异有统计学意义(P<0.05)

?

当与内脏脂肪面积为参考指标分析时可见,低密度脂蛋白胆固醇、甘油三脂和内脏脂肪面积的相关性系数分别为0.399、0.357(P=0.000),表明低密度脂蛋白胆固醇、甘油三脂和内脏脂肪面积之间存在极显著的中度正相关关系;高密度脂蛋白胆固醇和内脏脂肪面积的相关性系数为-0.158(P=0.000),表明高密度脂蛋白胆固醇和内脏脂肪面积之间存在极显著的弱负相关关系。

2.2 不同BMI、BF%分组的人体组分成分测定指标与血脂指标的测定结果

将本院856名健康体检女护士的体检结果按BMI和体脂肪含量%(BF%)进行分组,统计情况表2,其中组3:BMI≥24 kg/m2,BF%<25%。使用SPSS 23.0软件进行组间统计学分析可见各组之间甘油三脂(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL)、总胆固醇(TC)的差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

通过对BMI、体脂百分比%(BF%)、内脏脂肪面积(VFA)与血脂指标的皮尔逊相关性分析可以看出,BMI与甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇呈正相关,与高密度脂蛋白胆固醇呈负相关(P<0.01);体脂百分比(BF%)与甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇呈正相关,与高密度脂蛋白胆固醇呈负相关(P<0.01);而内脏脂肪面积(VFA)与甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇呈正相关,与高密度脂蛋白胆固醇呈负相关(P<0.01)。因此这些体检指标在分析指导体检者后续生活生活方式上具有指导意义。

甘油三脂、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇随着年龄的增长而增高,与BMI(kg/m2)、体脂肪含量%、内脏脂肪面积(VFA)、腰臀脂肪比WHR的增长程正相关,提示应该尽早的关注体质量,注意饮食结构的调整和保持运动[7]。基础代谢BMR在20~49岁是随年龄增长而增高,在50岁后下降,身体水分含量%、蛋白质含量%、矿物质含量%随年龄增长而下降,与其他学者研究结果相近[8-10]。要注意优质蛋白的摄入和足量的运动,保持身体蛋白质含量。组3(BMI≥24 kg/m2,BF%<25%)例数为0,说明该群体没有“运动员”类型的超体质量肌肉型,也从侧面说明该群体运动量不足;组2(BMI< 24 kg/m2,BF%≥25%)与组1(BMI<24 kg/m2,BF%<25%)相比,BMI值差不多,但是体脂肪含量%、内脏脂肪面积 (VFA)、低密度脂蛋白胆固醇明细增高,提示要警惕“瘦肥型”即低体质量或者正常体质量而体脂肪百分比%高的群体,这部分的人群更容易被忽略血脂异常的情况。组2(BMI<24 kg/m2,BF%≥25%)与组1(BMI<24 kg/m2,BF%<25%)比较,甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇检出明显增高(P<0.05);组4(BMI≥24 kg/m2,BF%≥25%)与组2(BMI<24 kg/m2,BF%≥25%)比较,甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇检出明显增高,差异有统计学意义(P<0.05)。不同年龄女性体检者人体成分组分指标、低密度脂蛋白胆固醇(LDL)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)之间有正相关,除了关注年龄、体质量的变化因素外,还需要关注体脂率,腰腹围的变化。低体质量和低体脂率的女性要重视优质蛋白质等营养素的摄入及运动,而不是一味追求轻体质量;40岁以后随着年龄增加,基础代谢率的下降,应该重视腹围增加带来的向心性肥胖,由此诱发代谢综合征的风险,更早的关注饮食和运动。

血脂异常或者是边缘性升高,都应该及时的观察和治疗,低密度脂蛋白胆固醇(LDL)和甘油三酯(TG)的升高都有心血管疾病的风险,特别是低体质量或正常体质量中血脂高的人群,应更早的进行管理,从饮食和运动上入手,做好健康管理第一步。

综上所述,体检是很多单位一年一度的“例行公事”,如何在体检中更早的发现疾病早期,早预防早治疗很重要[11]。心血管疾病一旦爆发非常的凶险,而且治愈效果差,在体检中除了一年一次抽血检查生化指标以外,体检者还应该从体脂率、腰腹围等无创检查的指标中,及时发现变化[12]。对于有家族遗传史或者是已有病史的人群更应该做好监控和管理。对该单位的856名女性职工进行相关人体成分数据和LDL、HDL、TC、TG的相关性分析,建议饮食均衡,运动适量,少吃精粮精面,少吃高胆固醇的食物,减盐减糖限油,多吃高纤维及优质蛋白食物[13-14]。