副文本视角下的译者伦理研究

——以《射雕英雄传》译者郝玉青为例

2021-05-07蔡筱雯

蔡筱雯

(上海外国语大学 英语学院, 上海 201620)

1.0 引言

翻译的根本属性决定了对许多翻译根本问题的研究离不开伦理层面的探讨。上世纪80年代,贝尔曼首次提出了“翻译伦理”。由此,韦努蒂、斯皮瓦克、皮姆、梅肖尼克等学者从不同的视角提出了各自的翻译伦理观。皮姆(2001)在《译者》特刊中提出了翻译研究的伦理回归,随即也在我国掀起了翻译研究的伦理热;2017年该杂志发行特刊以“翻译、伦理和社会责任”为主题,指出就翻译伦理问题的探讨仍有许多视角有待发现。

我国学者中,刘云虹、许钧(2017)对翻译价值观与翻译伦理基本问题的探讨,方薇(2017)对翻译伦理研究中重要术语的分析,鲍晓英(2014)对西方主要翻译伦理著作的评介,王岫庐(2016)对当代西方翻译伦理主要观点的梳理等成果都是丰富和完善翻译伦理内涵,探索翻译伦理研究的路径和意义的重要理论实践。但目前我国大部分翻译伦理研究仍只是基于西方翻译伦理学成果而进行的个案分析,尤其以切斯特曼的伦理模式影响最大。丰富的个案研究有助于厘清理论与实践之间的关联,但借鉴理论的同时还必须注意到对西方翻译伦理的讨论虽观点“丰富多元”却不乏争论;翻译伦理的研究对象、伦理模式等问题仍众说纷纭。因此,翻译伦理研究亟待进一步的理论探索。从伦理层面出发探究翻译的本质,以文本为依据的本体研究不容忽视,同时“还必须有一种历史目光,从历史事实出发,考察翻译活动与其赖以进行的历史、社会与文化语境之间的关系”(刘云虹、许钧,2017:57)。从文本出发,引入历史学和文学的文献研究方法,可以让我们对译者译作构建的各个阶段的探究更加有据可考(Munday,2013)。此外,跨学科的理论互鉴也为翻译伦理研究带来更加多元化的视角。

本文以副文本为视角,对郝玉青(Anna Holmwood)翻译《射雕英雄传》的伦理环境以及译者的伦理选择和身份建构进行了分析,阐释伦理因素间内在相互关系的同时,尝试以文本为依托建构宏微互参的译者伦理研究分析框架。

2.0 副文本视角下的翻译伦理研究

2.1 副文本理论

法国叙事学理论家热奈特(G. Genette)于上世纪70年代提出了文学研究的“副文本”概念,并在其系列论著中就跨文本关系相关议题开展了系统研究。热奈特从文学作品的现实出发,提出文学作品“几乎从不会以不带任何修饰的状态呈现,一定数量的语言或非语言生产,如作者的姓名、标题、前言和插图始终强化和伴随文本”(Genette,1991:261)。这些语言和非语言形式作为围绕、穿插和点缀文本的边缘的或补充性的数据,起到延长并呈示文本的作用,对文本以怎样的形貌呈示在读者面前以及文本最终的接受和消费有着极其重要的影响。根据副文本与正文本之间的距离关系,热奈特用paratext=peritext+epitext这一公式对副文本做了内副文本和外副文本的区分。标题、插图、题词、前言、后记和注释等内副文本处于文本空间之内;而相关评论、报道、采访、演讲、出版推介等外副文本处于书本成品之外(Genette,1997:1)。

就翻译作品而言,副文本往往具有以下特点:首先,从形式上看,副文本以伴随的形式存在,对正文本起到补充作用,是文本不可或缺的组成部分;其次,副文本起到正文本和原作以及读者之间的协调作用(耿强,2016:105),尤其在文学作品翻译中,译者简介、序言、附录、封面等副文本能够有效地进行作品的评介,引导读者进行有目的性的阅读,为读者跨越语言文化障碍,准确欣赏原文打下基础。从译者伦理研究的角度出发,副文本也为我们了解译者的作品选择、翻译和作品推介等过程提供了更为直接和详实的文本材料。

2.2 副文本理论视角下的译者伦理研究

翻译伦理有着丰富的内涵,究其本质伦理研究首先是一门“人学”(王岫庐,2016:15),翻译伦理研究则是通过“翻译文本这一研究中介来研究其背后隐藏的人际关系,翻译伦理规范的是翻译诸主体之间的人与人之间的关系,是翻译活动、翻译文本关系与人际关系研究的辩证统一”(杨莹等,2018:37)。因此,从“人”这一研究对象出发,副文本的理论意义在于其居中的协调作用揭示了翻译主体及其伦理的社会属性,提供了重构译者的伦理环境、伦理身份和伦理选择的线索;此外,通过副文本和主文本相互印证的模式,能够更加有效地平衡文本内部与外部研究,以此重构文本研究在翻译批评中的本体性作用。

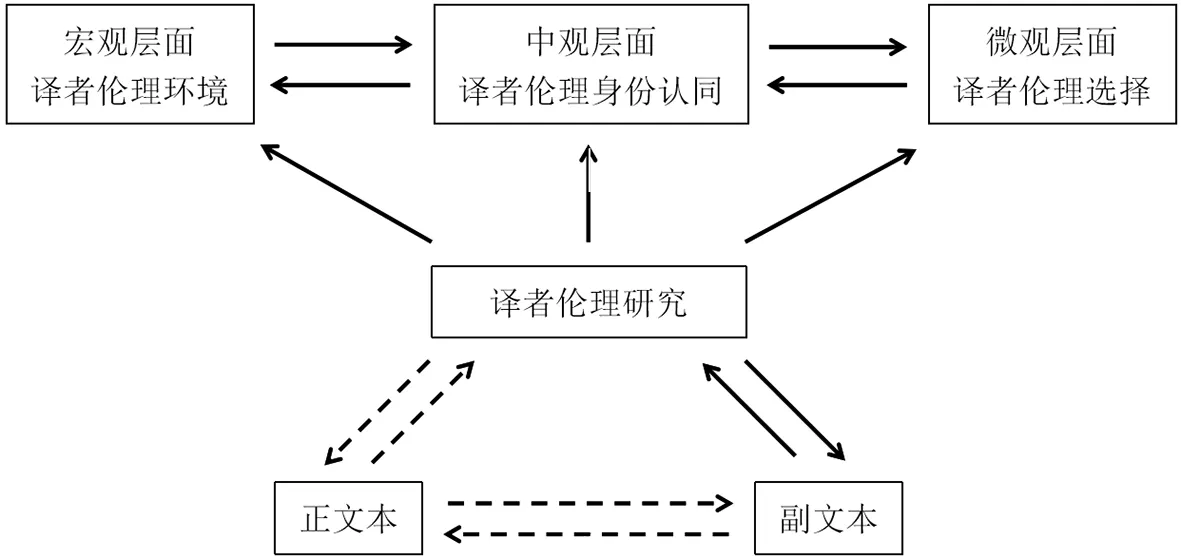

为克服热奈特理论对副文本与正文本之间关联性研究的不足(陶晶,2019:65),本文从微观、中观和宏观逐层推进,尝试提出以下分析框架,以廓清译者伦理环境、身份认同与伦理选择各个伦理因素之间的相互关联,构建双向互动的整体研究模型。

图1 副文本理论视角下的译者伦理研究分析框架

如上图所示,翻译首先是译者高度参与的社会行为,而“作为社会人的译者的主身份认同过程与特定的社会形态和历史语境紧密相连”(谭素琴,2017:34)。换言之,伦理环境由具体的社会形态和历史语境构成,是译者伦理行为产生和存在的历史条件,对译者伦理意识形成、伦理身份认同和“角色选择”产生重要影响,左右着译者作为翻译过程的核心主体在许多环节的判断和选择。正是在由翻译活动发生的时空和人际关系共同构成的“伦理环境”中,译者通过翻译活动中一系列的操纵,最终确立自身在翻译伦理结构中“‘主体’与‘客体’、‘自我’与‘他者’关系”(刘云虹、许钧,2016:71)中的身份定位,因此,对伦理环境中社会性交互影响因素的认识构成了译者伦理研究的宏观层面。

其次,译者的伦理选择背后“隐藏着深刻的身份认同动因”(谢辉,2017:107)。英语中identity(身份或身份认同)一词作为名词“体现的是个体所拥有的归属于某一群体的共同特征,即‘身份’”;其动词性特征则强调译者身份选择的过程,即“身份认同” (identification)(曾祥宏,2018:10-11)。研究译者伦理身份,主要探讨的是在翻译过程中译者在特定伦理环境中伦理身份选择的能动性,研究的内容不仅包括多重身份译者的自我定位,也指所处环境中他人强加给译者的伦理定位。换言之,译者在特定的伦理环境中通过具体的伦理行为完成身份的建构;译者持续的伦理实践过程,即其身份构建的过程。在复杂的社会环境中,译者往往面对多重伦理关系的规约,因此,只有通过副文本研究及其与主文本的相互印证,研究者才能在伦理环境的宏观视角下,就译者如何看待其与原作者的关系,在翻译过程中所扮演的角色和对本职业的认识等问题加以观察,以厘清译者多重伦理身份并存与相互制约的关系,重塑译者的身份认同过程。

综上所述,伦理环境提供伦理身份得以确立的空间,而译者对自身伦理身份的认知则具体表现为翻译过程中的伦理选择,最终体现在了包括正文本和副文本的译作之中。伦理选择不仅反映出译者的伦理身份,而且是译者建构和展现伦理身份的途径和手段,两者不可分割。本研究通过副文本分析,将伦理身份放置于宏观伦理环境和微观伦理实践的关系之中进行研究,从伦理环境的宏观结构入手,自上而下地分析伦理环境对身份选择和认同的影响,凸显的是伦理环境对译者个体的伦理行为的制约作用;从文本的微观细节入手自下而上地分析伦理选择与伦理身份的关系,强调译者在伦理行为中的伦理能动性。通过充分利用宏观和微观视角各自的优势,结合译作的副文本分析译者伦理环境、伦理身份和伦理选择的双向建构关系,可以有效构建译事和译作间的内在关联,勾勒译者的伦理实践活动与环境和身份认同之间的复杂关系。

3.0 郝玉青译《射雕英雄传》及其副文本表现形式

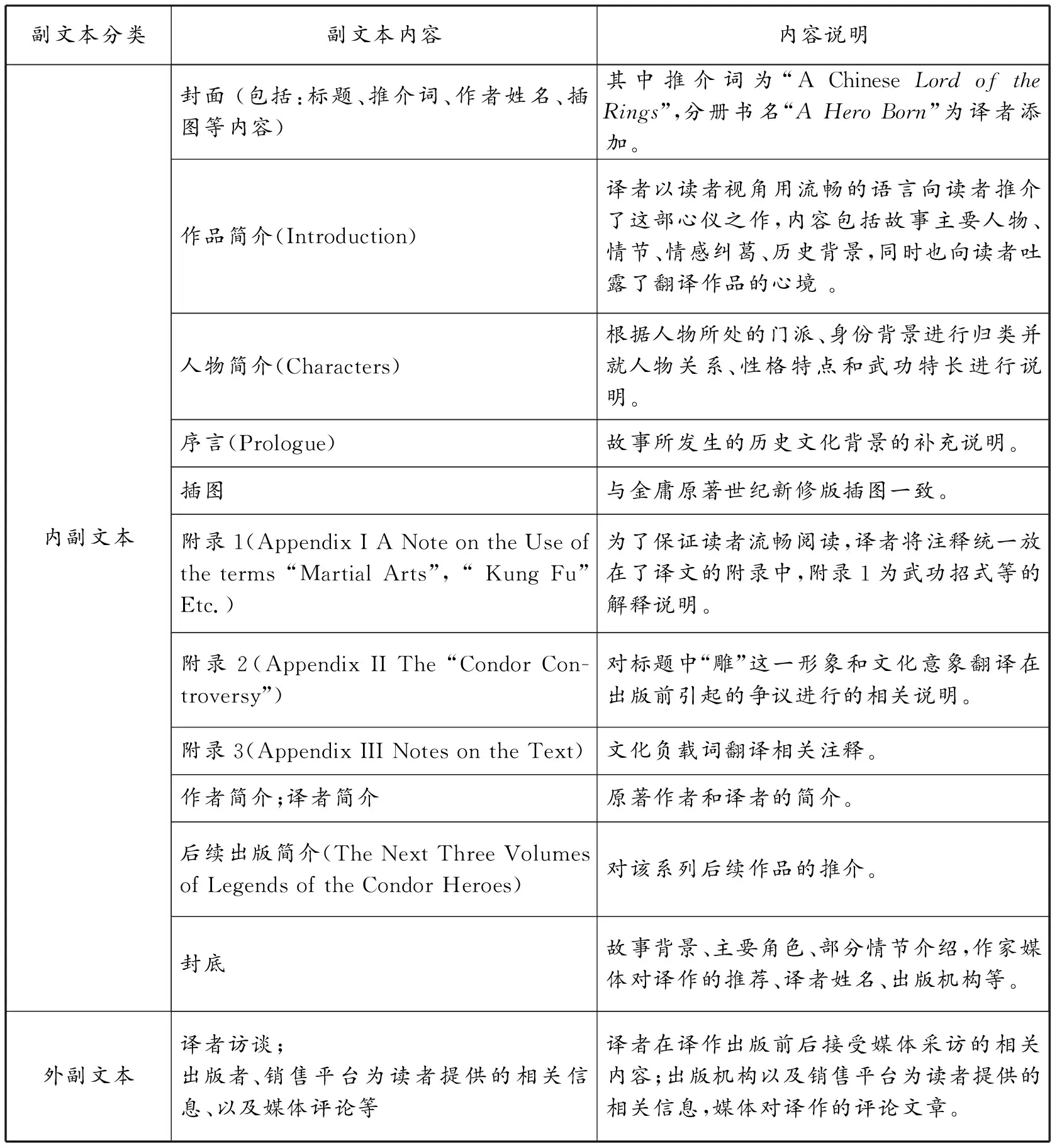

2018年2月,《射雕英雄传》的首部官方授权英文版由英国Maclehose Press正式出版,消息一经披露便引起了中外媒体和普通读者的多方关注,发行后更是得到了极好的市场反响。据媒体报道,由于销量巨大,出版首月即加印到第7版,并已被多国出版社购买版权,为这一作品打开了通向更多语言和文化的大门。由郝玉青完成的《射雕英雄传》译本成为了我国文学作品对外译介叫好又叫座的范例,成功地撬动了海外市场。本书英译本副文本主要内容如下:

表1 《射雕英雄传》英译本首卷副文本分类及主要内容

下文将以副文本为“门槛”,尝试在多重伦理因素的双向互动之中解读郝玉青的译者伦理建构过程,以期对中国文学走出去和译者伦理相关研究有所启发。

4.0 从副文本解读郝玉青译者伦理建构

以上文所建构的译者伦理研究框架为依据,从译者伦理视角出发,下文将首先通过副文本信息对郝玉青所处的伦理环境进行宏观层面的阐释,进而通过副文本分析翻译过程中译者的沟通和交往活动,重现中观层面的译者伦理身份认同构建过程及其表征,以说明拥有多重身份的译者如何根据特定的伦理环境中凸显的伦理矛盾来建构身份认同,并以此做出相应的伦理选择。最后,对副文本进行语言对比层面的微观分析,并通过副文本和主文本的相互印证,进一步确立译者身份的伦理特性。

4.1 伦理环境

研究译者伦理,首先应关注的是译者所处的客观伦理环境。学界对译者主体性的认识让译者在一定程度上摆脱了唯原作是从的伦理束缚,译者的多元身份也得到了更多的关注。“翻译是大道”这一伦理观有益于促进更多国内外译者构建符合伦理规约的身份认同,从而促进翻译事业不断发展。译者对翻译本质的认识、对翻译事业的信念以及对所扮演的社会和文化角色的认同,不可避免地受到这样的翻译伦理环境的影响。郝玉青在采访中曾这样表达她对翻译的认识,“翻译永远不是终点,每一本译作都是(不同文化)对话的一小步”,翻译金庸虽难,但“不翻译才是最大的缺失”(窦元娜,2018:1)。

文学作品在海外的有效传播同样是研究译者伦理环境不容忽视的一个重要方面。莫言获得诺贝尔文学奖虽为中国文学译介带来了新的契机,但文学作品,尤其是我国现当代文学作品在海外的有效传播和接受过程还涉及诸多的环节,除作品的成功翻译外,译者的作品选择、版权的获取、出版后推广营销等环节也是成就作品有效传播的重要推手。

近年来,我国的类型文学,如麦家的《风声》、刘慈欣的《三体1》在对外传播上都取得了较大的成功。《三体1》更是斩获了2015 年世界性科幻大奖雨果奖,其英文版刊行不久就已经卖出超过20万本,这几乎是其他中国小说在美销量的数百倍(刘舸、李云,2018:136)。这些成功也在一定程度上改变着中国文学作品对外传播的环境,让类型文学进入了更多学者、译者和出版机构的视野。《三体》能成功打开海外市场的大门,在于作品迎合了许多海外读者的兴趣。有学者指出“文学审美的熟悉感和认同感、不同意识形态引发的文化好奇、流畅的翻译等因素是《三体》获得海外读者青睐的主要原因”(同上)。 这些原因在郝玉青的许多访谈中也被多次提及。在郝玉青看来“‘侠’文化与西方文学传统其实有联结,而且好故事没有国界,甚至陌生感能带来新鲜感”(彭珊珊,2017)。在接受采访时她还说过“译者不能只是译者”,还“需要在背后做很多工作,包括挑选作品、有人脉、懂市场”(彭珊珊,2018)。正是这样敏锐的市场分析让她注意到了“最近《三体》在国际上的成功对我们也有很大的帮助”,而要获得成功“这时候应该趁热打铁”(同上)。

虽然郝玉青在访谈中多次谈及推介“武侠”比翻译更难,客观分析困难在很大程度上源于环境,但作为译者和重要推介者,她对这一伦理环境的适应选择以及对多重身份的认同才最终促成了作品的成功译介。

4.2 译者伦理身份认同

通过对伦理环境的分析,借助社会学相关的研究成果不难发现,翻译活动中译者主体身份往往具有多重性、杂合性、流动性等特点(Van Zoonen,2013:44),认识和研究伦理身份,首先面对的是译者对其伦理身份的认同。在翻译活动中,对于多重身份的译者而言,身份认同是“沟通、交往的产物”,伦理身份亦是如此。译者的自我认同需要在“个体与‘有意义的他者’的互动中得以构建”(胡百精、李由君,2015:7)。造成自我认同的困惑和障碍的原因往往是处理自身和他者关系时的选择问题。在《射雕》翻译过程中,郝玉青面对的重要问题是如何正确处理自身和原著作者的关系。

多年从事中文图书版权经纪工作,郝玉青选择“金庸”作品不仅出于她成长过程中对金庸作品的热爱,也是对市场的观察和机遇的把握。对于该如何翻译金庸,译者希望译文能有“就像金庸在和读者用英文‘讲话’的效果”(窦元娜,2018:2),但翻译过程中译者的选择不仅受伦理环境中主体关系、诗学规范和语言形式的影响,也取决于译者对自身所扮演角色和对本职业认同的结果。

与所有文学作品的译者一样,郝玉青在翻译过程的不同阶段往往扮演不同的角色,担负不同的责任。不同角色身份间的矛盾如何协调以达到动态重叠的效果,取决于译者在沟通、交往过程中对相互博弈的身份角色间矛盾的协调。译者所处的伦理环境中复杂的主体间关系决定了译者往往具有复杂的文化身份,对于从事中国文学翻译的外籍译者更是如此。对郝玉青而言,虽然身为“外国人”,但她“对翻译有一种信仰,希望通过自己独一无二的翻译,介绍这部作品给更多的外国读者”(窦元娜,2018:1)。这充分展现了译者对本职业的伦理身份认同和能动性。“外国人”这一文化身份,面对的“他者”具有异国语言文化、作者、读者等诸多对象,即使“没有翻译是完美无缺的,总有地方让人不同意或者不喜欢”,因为“每一本译作都是(不同文化)对话的一小步”(同上)。在郝玉青眼中,译者的重要责任是促成对话,同时“翻译也意味着妥协和选择”(彭珊珊,2018)。当伦理关系中矛盾不可避免时,为使其“译作”促成文化间的“对话”,译者采取了协调的认同策略,充分利用多元身份的优势,在翻译过程中借鉴市场的成功案例,发挥译者在各个阶段的调节斡旋作用。

由于在翻译过程的不同阶段译者扮演的角色不同,译者身份认同主要面临多重角色重叠更替带来的危机。译者对多重身份的动态认知和认同对此功不可没,如果不能摆脱对身份单一化、公式化的认知模式,就难免发生身份错位。译者需要根据特定的伦理关系中凸显的伦理矛盾选择伦理身份认同,并以此来决定翻译的选择。从下文郝玉青伦理选择的分析中可以看出,随着翻译过程的推进,当伦理关系中的矛盾发生变化时,译者伦理身份认同也随之变化,伦理身份一旦确定,译者会自觉选择这一身份所代表的文化立场和诗学观念相一致的策略。在翻译的不同阶段,在作品推介者、翻译者和对话促成者这些多元身份中协调是郝玉青身份认同的主要特点,这也让她的多元身份优势得到了发挥,最终促成了译本的口碑和市场的双赢。

总之,在翻译活动中身份认同往往与伦理环境和翻译交际行为相互依存、相互作用。 译者身份的动态重叠往往经过对多重身份“确认”,进而对不同身份各自伦理责任义务的“认同”等过程最终达到知与行的“同一”。

4.3 副文本视角下的译者伦理选择与正副文本的相互印证

翻译活动赋予译者特定文化、职业身份的同时也是译者寻求身份认同的主要途径。翻译过程中译者身份的认同具体表现为对翻译各环节的操纵,译作则是译者在伦理身份认同下对原作的一种解读与重构。下文将通过副文本中译者对翻译观的自述及其与正文本的相互印证,就译者的伦理选择展开进一步分析。

4.3.1 基于推介者身份认同的伦理选择

文学作品译介往往是译者在所处的伦理环境中,位于不同文化、原作者、源文本、出版商、译作读者等关系主体间斡旋的复杂行为。拥有多重文化身份的外国译者对于准确把握中西文化差异、紧追西方读者阅读口味潮流、筛选作品、开拓市场有着独特的优势。郝玉青的多国文化背景和文学经纪人身份,让她能够以独到的眼光发现“侠”文化以及金庸极富魅力的呈现方式对西方读者潜在的吸引力,为推广这一作品,翻译之外她花费了大量时间和精力,并最终让金庸作品《射雕》在创作完成60年后收到了来自西方出版方的橄榄枝。

但“成功”的道路也并非一路坦途,由于书名问题,郝玉青作为作品挑选者和译者也曾经历多方的斡旋和妥协。出版社和编辑往往对读者群的构成和读者反应有着先入为主的预判,副文本也因此成了出版社对译本和读者实施控制的重要途径(Pellatt,2013:86)。本次的《射雕》英译版给每一分册另添加了书名,已出版的第一册名为《英雄诞生》(AHeroBorn)。郝玉青坦言这样做“压力很大,很担心被批评”,作此选择的直接原因是将该作品向出版机构推介时无法让“英国的出版社理解,‘射雕三部曲’不是三本书,而是一整个系列”。原书名以序号区分的方式“对西方人来说太笼统了,和内容没有很强的联系。……起‘英雄诞生’这样的书名当然考虑了西方人的阅读习惯”(彭珊珊,2018)。出于让更多英文读者接受的目的,在翻译中这样的“无中生有”实为译者在多主体间协调、妥协的结果。

当译者遭遇多重身份间的矛盾时,则须进行主次之分,做出合理的妥协以促成合理的身份认同。以饱受争议的本书推介语为例,译者在采访中对选用“A ChineseLordoftheRings”做了如下解释:“我的本意不是向读者这样介绍,而是把它作为出版人之间的一种沟通方式。”以“主流奇幻”来定位,封面设计也是“偏向西方小说中成人奇幻文学的风格”(彭珊珊,2018),目的是在读者心里塑造一个“很受欢迎的、精彩绝伦的故事”形象(窦元娜,2018:2),这样的选择无疑深受译者所在伦理环境的影响和制约,而在一定程度上偏离了原作的风格。

4.3.2 基于翻译者身份认同的伦理选择

让译作读起来“就像是金庸在和读者用英语讲话”是郝玉青翻译伦理实践的追求。在译者看来,在作品翻译过程中如果过分追求“忠实”,否认文学翻译中的创造性叛逆,即使“你把每个字都翻译准确了,但译作读起来却毫无生气,这完全丧失了文学翻译的意义”(窦元娜,2018:1)。

正是在这样的翻译观下,译者采取了灵活多变的翻译策略,彰显了译者特定身份认同下策略选择的创造性。鉴于“小说”是“一种充满娱乐性、创造性的文学形式”,若要翻译成另一种语言,“尤其是与汉语完全不同的语言,再现和保留这些特性,需要一定的灵活性。”这样的灵活性是为了在翻译中贴切地传达中国化的故事而做出的伦理选择,因此译者在翻译此书时并未“逐字翻译,而应该根据书本的内容做一个合适的演绎”(彭珊珊,2017)。其中《射雕英雄传》书名的翻译就是一例。

图书出版消息一经披露就引起了国内外读者的广泛关注,提前发布的书本封面设计及书名翻译更是引起了不小的争论。为此,郝玉青在采访中做了如下解释:“在《射雕》里,雕本身是一种非常有灵性的动物。虽然‘Condor’是一个来自美洲的原生物种,但其体态及美感更接近小说中的雕,对西方读者来说,也许‘Condor hero’念起来更有韵味,让读者可以更容易进入作者的小说世界”(彭珊珊,2018)。译本中,她更是在附录2(Appendix II The “Condor Controversy”)中对标题中“雕”这一形象和文化意象翻译在出版前引起的争议给读者进行了详细的解释和说明。

本次《射雕》译本中人名的翻译也是人们议论的焦点,对于为何有些采用拼音,如郭靖译作“Guo Jing”,却将黄蓉译为“Lotus Huang”,梅超风译为“Cyclone Mei”她说到“有些名字如果按照拼音来写,英文读者看起来会非常平淡,感受不到其中的含义。……金庸的小说本来就带有幽默,角色的人名、称号都带有强烈的金庸风格,我希望把这种风格也呈现给英文读者”(彭珊珊,2018)。

此外,为了保证读者流畅阅读,作者在译文前专辟出“Character”(人物介绍),根据人物所处的门派、身份背景进行归类并就人物关系、性格特点和武功特长详细介绍,而注释则统一放在了译文后附录中,如附录1为武功招式等的解释说明。译者这种为传达文体风格、实现翻译意义而进行适当演绎的伦理选择也在正文本中得到了充分的印证,例如:

(1)原文:包惜弱这一下吓得魂飞天外,只道是僵尸作怪,转身要逃,可是双脚就如钉在地上一般,再也动弹不得。(金庸,2013:25)

译文:Was it a ghost? Fear paralyzed her. (Holmwood,2018:25)

原文中对人物动作做了较为形象的描述,表达连贯、一气呵成,很好地传达人物的紧张情绪。但这样的结构特点在英文叙事中却无法达到同样的效果。因此,译者采用语气、视角转换以及省略等方法,巧妙应用了疑问语气的语用功能,对于“僵尸”等文化特征明显的词汇采取适当的漏译、改译,还原了说话者交际意图的语用信息,让情节更好地推进,同时展现文学作品遣词造句的魅力。

(2)原文:贫道生平所学,稍足自慰的只有三件。第一是医道,炼丹不成,于药石倒是因此所知不少。第二是做几首歪诗,第三才是这几手不成章法的武艺。(金庸,2013:23)

译文:I am master of nothing and can claim to know a little of only three thing. Of these little kung fu tricks I am a mere novice, and as for poetry I am able to write a few couplets, but no more. But I can safely say that if I can lay claim to any expertise, it is in the field of medicine. (Holmwood,2018:22)

本句译文对人物语言中语气的把握可谓十分准确,虽做了语序和部分表达的调整,但从内容和效果上突出人物言语表达的渗透力与张力,真正做到了“忠实”再现原文语言赋予人物自身的一种诙谐性,很好地为读者再现了丘处机文武双全、气概豪迈的人物形象。

4.3.3 基于对话促成者身份认同的伦理选择

“在当今的全球化语境下,翻译活动既包括本土认同又包括异质认同”(宋建清,2013: 106)。金庸武侠作品无疑是“中国独有的”,但郝玉青却以敏锐的目光发现了“正是因为这种‘独特性’才能成为它真正的卖点”(窦元娜,2018:2)。要成功进行作品的翻译和推介,译者的责任是“创造新的对话,激发新的兴趣和讨论”(窦元娜,2018:1)。郝玉青这一全球化身份认同,让她注重作品文学性和可读性的同时,也在保留文化“异质性”,促成文化双向交流方面做了很大的努力。

首先,她在翻译作品的同时始终以有效地向出版机构和外国读者推介富有异域特色和文化特征的作品为己任,方法之一就是“给出一个画面——故事里的中国,是怎样的一个中国,时空背景如何,是怎样的一个人物(彭珊珊,2018)”。从采访中可知,在向出版机构推介作品时她做了大量相关工作。在本书内副文本中,“Introduction”之外译者还独辟“Prologue”对故事背景以及重要历史事件进行了介绍。封底最突出的位置向读者点明了故事发生的历史时期,也对宋朝历史背景进行了简要的介绍。

正文本中译者“尊重他异性”的伦理选择还体现在文化负载词的翻译中。文中,译者将“九泉之下”译为“beneath the Nine Springs of the Underworld”,“卧薪尝胆”译为“sleeping on a bed of straw and drinking from a gall bladder”,“山外有山,人上有人”译为“Every peak sits under the shadow of another, so every man may meet one stronger than himself”。这样的例子在文中不胜枚举。在翻译成语、俗语时,译者有意采用直译或直译加意译的方法,在翻译中竭力保留原文的文化意象,同时通过流畅生动的英文表达,为这些异域文化的形象在异国文化土壤立足生根提供了可能。

郝玉青译本的可读性得到了较高的评价,但译者并未一味迎合“读者需求”,忽视促成文化双向交流的目的,由此可见译者的伦理身份认同并非静止的过程,而是随着译者伦理能动性的发挥呈现动态变化的状态,译者能够较好地处理多重身份间的复杂关系,才能有效地避免翻译过程中两极化的文化态度,做到尊重文化差异,既不歧视源语文化特色,也不忽视读者习惯的接受形态。

5.0 结语

译者的伦理绝不是孤立的译者选择,处于不同语言文化间的译者往往面临多重角色的转换与身份的认同,其所处伦理环境对其身份塑造的影响不容忽视。通过副文本的视角,克服传统的狭隘的文本观,译者伦理选择和身份认同间的关系才能够更加清晰的呈现在我们眼前。通过对《射雕英雄传》一书译者伦理的描写性研究,结合伦理环境、伦理身份认同和伦理选择来探讨译者伦理问题,旨在更加紧密地联系翻译研究的社会、文化和语言的视角,清楚地揭示文学翻译的价值,构建译者伦理的能动空间。这样的理论框架,包括了从宏观、中观到微观三个不断深入的过程,能够更加充分地发挥语言作为文化与意义载体的作用,弥补了单纯语言分析和文化分析的局限和不足,拓展并丰富了译者伦理研究的路径和方法。