主体间资源的介入研究

2021-05-07刘世铸张征

刘世铸 张征

(山东大学 外国语学院, 山东 济南 250100)

1.0 引言

主体间性是二十世纪西方哲学中凸现的一个范畴,依其上下文关系可译为或理解为主体之间性、主观际性、主体(观)通性、共(多)主体性、主体间本位等。主体间性指的是两个或两个以上主体的关系。它的主要内容是研究或规范一个主体怎样与完整的作为主体运作的另一个主体互相作用的。主体间性是建构文本的核心范畴。文本以话语的方式进入交流而建构起来的主体间性,展示的是“主体—主体”的交往关系(刘世铸,2007)。

海德格尔认为语言是言谈, 而言谈是“共在”(主体间性)的所在:“把言谈道说出来即成为语言……言谈就是存在论上的语言。”“共在本质上已经在共同现身和共同领会中公开了。在言谈中, 共在‘明言地’被分享着, 也就是说, 共在已经存在, 只不过它作为未被把捉未被占有的共在而未被分享罢了”(海德格尔, 1999)。维特根斯坦(1996)认为,私人语言是不存在的,是因为个人的内心生活没有私人性,个人的内心生活虽然存在,但都是用我们的公共语言来表达的,不是私有的对象。因此,不仅现有的语言不可能作为私人语言,而且将来也不可能发明一种私人语言。维特根斯坦对于私人语言的不可能性的说明,实际上是从另一方面印证了语言的主体间性对于认识的重要性。哈贝马斯认为通过语言进行的社会交往之可能性基于语言的主体间性:“通过语言建立的主体间性结构——该结构能在与基本语言行为的关联中,接受标准化检验——乃是社会系统与个体系统的条件。”(Habermas,1971:101-102)

语言的符号形式一旦进入谈话,就不是客体,而成为另一个主体,即作为谈话对象的主体。伽达默尔认为,“本文作品是自为的存在”,解释活动是自我主体与文本主体之间的“视域融合”。巴赫金认为阅读文本是对话,而文本是另一个对话的主体。他认为自然科学中人的对象是客体,是独白活动;而在人文科学中,人的对象是主体,是对话活动:“精确科学是知识的一种独白形式,因为人们依靠智力观察和谈论事物。这里只有一个主体,就是认知主体和表达主体。唯有无声音的事物出现在它面前。但是,我们不能把主体作为一种事物来感觉和研究,因为,如果它没有声音,就只能是主体;所以,对它的认识只能是对话性的。”(托多洛夫,2001:199)

系统功能语言学非常重视语言的主体间性。韩礼德的社会符号学理论就是建立在主体间性之上的(McKellar, 1987)。“我们怎样去试图理解语言呢? 通过对照说话人可能会说而没有说的话去看他实际所说的话”(Halliday,1978:52)。要认识语言的本质, 我们最好回到语言与人的社会(人际)环境: 作为“社会人”的人以及作为活生生的、口头的、主体间的社会符号。所谓的社会人并不是与个体人相对应的一个概念,而是指处于社会环境之中的个体人。要将说话人看成一个整体, 从其所处的社会环境来研究语言(Halliday, 1978)。这种途径韩礼德自称是一种生物体之间的方法。也就是说, 是将语言视为社会行为、将语言与社会人一起来考察的方法。语言所展开的对话或交谈活动本身是主体与主体之间的活动, 是主体间性的,也就是说语言是主体间性的。

语言表达的主体间性,不仅源于人类的语言个体发生过程,而且也是语言系统发生(phylogenetic)过程的必然要求,它会通过具体的语言表达手段在语篇发生(logogenetic)过程中外显出来,这样的语言表达手段便是主体间话语资源。主体间性是人类交际过程中特定话语资源的内在属性,它不仅彰显说话/作者对包括听/读者在内的“他者”的意识和关注,而且反映说话/作者对这些“他者”的知识状况、认识立场、情感态度、社会心理以及话语信息处理需要的推测和回应(赵文超,2015)。话语分析从认识论的视角探讨语言表述和社会过程之间的关系,评价理论的介入系统则为我们探究会话过程中语境之外的他者声音及言语间的互文和异声效应,从话轮转换,话语标记语,建构意义协商的称谓等主体间话语资源提供了不同的视角。从对话的角度和声音的视角研究主体间的话语资源及其互动方式,能够更清晰地呈现话语交际的本质。

2.0 语言的对话性

语言的主体间性指话语的对话性(dialogism)。对话性是指话语(包括口头语和书面语)中存在两个或两个以上相互作用的声音,它们形成同意和反驳、肯定和否定、保留和发挥、判定和补充、问和答等言语关系。评价理论把介入系统置入巴赫金的对话理论中。根据Bakhtin(1981)对话理论,话语是涉及两方的动作,即听话者和受话者。语言的现实和基本单位是对话和言谈,它们存在于对话交际本身的范围内。巴赫金将文学作品中的叙述语言分解为不同类型的对话,其中多数都包含两个或者更多声音之间的能动的相互作用。真正的对话关系是每个声音都以自己的独立存在呈现出来。巴赫金所强调的对话是一种平等性的对话,具有主体间的特征。这一特征强调了人与人相互依存的存在关系, 是摈弃了一切特权和等级的真实存在,是真正的生命存在。

对话性与独白(monologue)相对应。巴赫金认为,独白性话语的典型特征就是说话者试图以自己的声音淹没所有其他的声音,是强权和独裁的标志。它所要求的只是承认而不是回应:“权威者的话语要求我们承认它,把它当作我们自己的话。”巴赫金坚持“意义产生于对话”的原则。

评价理论承认人类的言语评价行为具有主体间性的特征,并将其范畴化为评价系统的第三个子系统——介入系统。所谓“介入”,即指作者/说话者与文本中多种声音的协商(Bakhtin,1973/1981/1986)。介入系统是关于作者/说话者对文本/话语的参与程度,是运用相应的词汇语法资源,参照文本/话语中各种各样的命题或提议,为作者/说话者的声音定位,即作者/说话者采取何种态势(stance)。因此,介入系统是关于评价主体的资源。

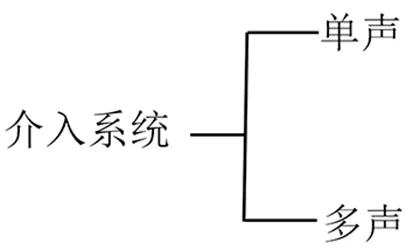

2.1 单声与多声

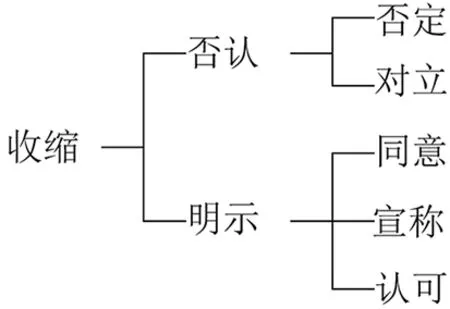

Martin等(Martin & Rose,2008;Martin & White,2005)根据巴赫金的对话理论,把介入系统分为单声(monogloss)和多声(heterogloss)两个子系统,可用图1表示如下:

图1 介入:单声与多声

所谓“单声”,是指文本中只有一个声音存在,即:作者/说话者所表达的命题拒绝多声的协商,或所有交际参与者共享一种观点。根据White(1998)的研究,单声是由肯定的陈述句体现的,即所谓的“纯粹判断句”(bare assertion)。

在“单声”语篇中,作者刻意隐退,但是“隐含的作者”(implied author)为我们揭示“单声”语篇中作者作为发话者声音的存在。隐含作者作为作者的第二个“自我”是作者的潜在替身。通过“隐含的作者”,作者作为发话者同样发出了自己的声音。

“单声”语篇的对话性还体现在它并不否认受话者声音的存在。“单声”语篇是独白性的,言谈双方不是处于直接的听说关系之中。受话者声音可以被看作是一种特殊的“假想”存在。写作过程是作为发话者的作者不断地向这位“假想的对话者”传播信息并与之进行“对话”的过程,”单声”语篇正是这种“假想对话”的结果。

“单声”语篇中包含了两种异质的声音——作为发话者的作者的声音和作为受话者的“假想的听话者”的声音。由于对话内容指向的潜在性,“单声”语篇基于“独白文本”所构建起的这种对话关系也只能是一种“假想的对话”或“潜在的对话”。这种潜对话关系作为一种特殊的对话形式,具有自身的区别性特征:作者作为发话者无论在发话内容还是在发话方式上都在一定程度上受受话者的制约。

“多声性”具体体现为“对话性”。狭义的对话是说话者与对话者之间的言语相互作用的形式之一。广义的对话则包括不同范围、不同层次的言语相互作用的形式。首先,人与人之间言语交际的范围是多样的(如生活的、认识的、政治的、经济的、文化的、艺术的、文学的等等)。第二,语言交际因素既有直接的和生动的对话,又有批评、反驳、接受等语言交际过程中以不同形式组织而成的书面反应(如评论、社论、调查报告、小说等等)。第三,言语行为涉及的内容不只是现代的,而且可以针对历史上的作者本人,还有其他人在不同领域内的过去的行为展开的语言的交流。最后,言语交际范围可包括不同国家、不同民族、不同党派的意识形态对话和种种言语交际行为。

对话关系具有深刻的特殊性,构成这一关系的成分只能是完整的表述,或者被视作整体或潜在的整体,而在这些完整表述背后则站着实际的或潜在主体——表述的作者。但这种对话关系比实际对话中的对话关系更为广泛、更为多样、更为复杂。两个表述在时空上可能相距很远,互不知道,但只要存在着某种涵义上的相通之处(哪怕主题、视点等部分地相通),便存在对话关系。文学作品中存在着多种对话关系,不仅作品中的人物与人物对话,而且包含作者与人物,读者与人物,作者与读者的对话,今天的读者与过去不同时代、民族的读者之间,都存在着对话关系。

巴赫金的对话理论,表现在语篇的语言世界中则是复调性(poliphony)或多声部。复调本是音乐术语,指欧洲十八世纪(古典主义)以前广泛运用的一种音乐体裁,指所有声音都按自己的声部行进,没有主旋律和伴声之分,相互层叠,构成复调体音乐。巴赫金借用此词来概括陀思妥耶夫斯基笔下世界的完整统一,如音乐中的复调一样不可归结为一个人感情意志的统一(Bakhtin,1981)。复调是由各自独立、具有自身价值的不同声音组成的,众多主人公及其声音都有相对的自由和独立性。对话型的作品可能把不同的声音结合在一起,但不是汇成一个声音,而是汇成一种众声合唱;每个声音的个性,每个人真正的个性,都能得到完全的保留(Bakhtin,1981)。

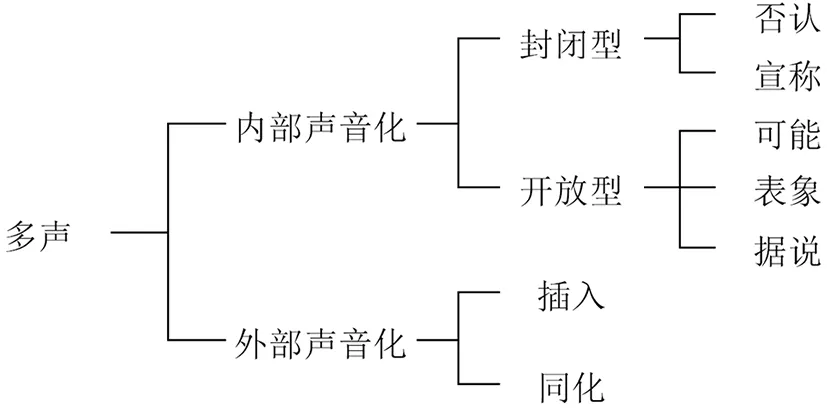

2.2 多声:内部声音化与外部声音化

早期的介入模式把多声资源分为内部声音化(Intra-vocalise)与外部声音化(Extra-vocalise)(White, 1998)。“内部声音化”是指把多声直接融入文本作为作者自己的话语,即命题的观点是来自于文本内,而非文本以外的声音。“内部声音化”可以根据它们是否允许多声的不同立场的存在而进一步分为封闭型(Close)和开放型(Open)两类。

开放型介入资源允许多声的对话,扩展了文本多声对话的潜势,体现方式有情态化的“可能性”(Probalise),如:“think ..., probably”等,“表象”(Appearance),如:“It seems ..., Apparently ...”等表达方式,“据说”(Hearsay), 如:“It’s said she viewed the papers.I hear she viewed the documents.”等。封闭型介入资源首先指涉一个对立的声音,然后抑制或拒绝这个声音的存在,关闭了与之对话的通道。这类资源包括“否认”(Disclaim)和“明示”(Proclaim)。

“外部声音化”是指在文本中明确地引入了一个外部的声音,命题的观点来自于文本外。“外部声音化”由直接引语和间接引语体现,怀特把这两种体现方式范畴化为“插入”(Insert)和“同化”(Assimilate),见图2。

图2 内部声音化和外部声音化系统网络

Martin & White(2005)把内部声音化和外部声音化进一步整合为对话的“收缩”(Contract)和“扩展”(Expand)两个次范畴。

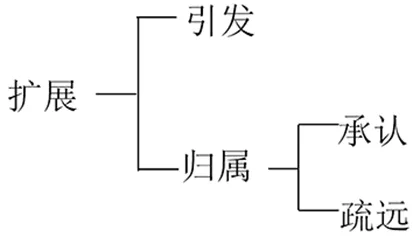

3.0 对话的收缩

对话的收缩是封闭型的介入资源。这类资源抑制了多声对话的可能性,但同时也承认多种声音的存在。“收缩”可范畴化为两个小类:“否认”(Disclaim)和“明示”(Proclaim)。“否认”是指对某个声音的直接否定或与某个声音形成对立。“明示”是指通过作者/说话者声音的强调,挑战另一声音(或观点)的存在或排斥与之不同的声音。

3.1 对话的收缩:否认

对话的收缩有两个语义范畴:“否认”和“明示”。这类语义范畴在承认文本中另一声音存在的同时,排斥或限制该声音的参与,或与该声音形成对立。“否认”直截了当地排斥了另一个声音,“明示”则通过作者/说话者的话语的强调或介入对其他声音提出挑战(Marin & White,2005)。

在“否认”的语义范畴里暗含着一个相对立的声音,进而对这个声音或立场予以否认。这个范畴分为两类:“否定”(Deny)和“对立”(Counter)。从对话的观点看,“否定”资源的作用是在对话中引入一个声音或立场,承认该声音的存在,目的是为了排斥该声音。因此,“否定”不是简单的肯定的反面,因为否定本身就包含一个肯定的陈述。

作者采用否定句引入另外一些声音,使语篇的声音多重化,但同时作者又对这种立场采取否定态度,在多样性观点中为自己的立场争得一个人际空间,关闭了与他人(包括读者)协商的空间。

White按其主客观值取向,把否定形式归为四类,如表1所示:

表1 否定形式的主客观取向 (White,1998:87)

具有客观取向的两种形式:句(a)否定出现在投射句而命题在被投射句中,句(b) 否定由否定副词短语“at no time”表示出来。由此可见,当否定形式外化于命题之外时,发话者往往将自己的否定观点掩饰为客观取向,使其看起来不是个人的观点。同理,当否定出现在命题的限定成分中或出现在表达意态“I deny”等小句中时,具有明显主观取向,突出了发话者个人的意见或看法。

“否定”对作者与读者的关系有特殊的构建意义。否定的人际潜势主要体现在作者与“潜在”读者之间的互动关系上。书面语篇中作者实际扮演着发话者和受话者的双重角色(Widdowson, 1979) 。在语篇建构过程中,作者不断与这个“潜在”读者进行交流,设想读者可能作出的反应,期待其发生并回应。一旦作者预见某些前述命题可能会给读者带来疑问时,就采用否定策略排除预期中的疑惑,达到澄清事实的目的。“否认”的第二个范畴是“对立”。这类语义主要通过让步状语从句和一些评论附加语体现,“对立”表示当前的命题与一个期待的命题形成对立关系。

让步的逻辑关系表达的是作者和读者之间的一种对话和互动。以“surprisingly”为例,它暗含着先前的一个命题一定由某人事先断言或暗示过。让步承认的命题实际上并不是作者提出的观点,作者不得不提及它完全是考虑到会有人、当然也包括读者将提出这样的想法,所以先一步采取措施。于是本来可以用“客观的”逻辑连接词,如“although”和“nevertheless”表达的让步关系却用上了“主观的”有强烈人际意义的评价状语。

3.2 对话的收缩:明示

“明示”(Proclaim)并不是直接排斥另一个声音,而是在某种程度上限制其对话的范围。在这个语义范畴里有三小类:“同意”(Concur)、“宣称”(Pronounce)和“认可”(Endorse)。

“同意”表示作者/说话者明确地同意另一被投射的声音或立场,这个声音通常是来自读者。“同意”的体现方式有:“of course, naturally, not surprisingly, admittedly, certainly, absolutely, doubtlessly, in point of fact, positively, really, surely, undeniably, undoubtedly”等。“同意”表现了作者与读者的对话性。这类资源被看作是收缩性的,是因为作者与读者之间共享一种观点,而这个观点是常识性的,任何与该观点相对立的其它观点或声音都会被看作是不合常理的。

“宣称”的语义范畴是指作者直接明确地宣称自己的观点,如:“I contend ..., The facts of the matter are that ..., The truth of the matter is that ..., We can only conclude that ..., You must agree that ..., there can be no doubt that ...,It is absolutely clear to me.”等。通过“宣称”作者在文本中的声音得到加强,来自文本外的其它声音的力量得到削弱,增加了作者声音的可信度和权威性。“宣称”的对话性表现在它暗示着一个对立的声音的存在,而且这个声音呼声很高,只有作者对自己声音予以强调才能抑制这个对立的声音。

“明示”的第三个语义范畴是“认可”。“认可”是指某些来源于文本外的声音得到作者的认可,即这些外部声音被作者认为是正确的、高度可信的或无争议的。“认可”主要通过言语过程或这些言语动词的名物化形式体现。这些动词包括:“show, prove, demonstrate, find,point out”等。“认可”的对话性是显而易见的。通过指涉或认可另一个声音,作者的声音与另一个声音进入对话状态。

本文所讨论的对话的收缩范畴可归纳为图3:

图3 对话的收缩及其次范畴

4.0 对话的扩展

对话的扩展是指作者的命题允许与其他声音协商,能够激发与第二个声音协商的潜势。对话的扩展的含义与White(1998)的早期介入模式中的开放型资源有某些共同点,但并不完全相同。怀特的介入模式中的开放型资源属于内部声音化资源,而Martin & White(2005)的对话的扩展既包括了开放型的内部声音化资源,也包括外部声音化资源。Martin & White把对话的扩展分为两个次范畴:“引发”(Entertain)和“归属”(Attribute)。

“引发”表示作者的声音只是众多声音中的一个,因此,为对话性开放了更广阔的空间。作者的声音引发了与其它声音对话的可能性。这类语义包括传统意义上的“认知型情态”(Epistemic modality)、可证性(Evidential)资源、“可能性情态”、现实面(Reality phase)和一些人际隐喻。情态动词、情态附加语、情态隐喻、证素、修辞问句等资源都属于“引发”范畴,都有表达作者的主观性的功能。这种互动在表达作者观点的同时,承认作者的观点只是众多观点中的一个,为其它观点的介入提供了空间。

对话的扩展的第二个范畴是“归属”。所谓“归属”是指文本中的一个观点来源于文本外的某个主体,作者把该观点归属于他人,自己不承担对该观点的责任。“归属”主要通过直接引语和间接引语体现。White曾把“归属”称作外部声音化资源,并区分了“插入”和“同化”两个次范畴。“插入”是直接引语,而“同化”即指间接引语。但是,“归属”也包括怀特所提出的一些内部声音化资源,如“据说”。Martin & White(2005)把“归属”分为“承认”(Acknowledge)和“疏远”(Distance)两个次范畴。“承认”表示作者对一个观点采取不介入的立场,即作者既不反对也不赞同该观点,作者只是“承认”该观点的存在。这类语义通常由下列言语动词和心理动词体现,如say、report、believe、suspect等。

“承认”的对话性表现在两个方面,一方面,作者提出了一个外部的声音,作者本人的声音暂时隐藏了起来,为两个声音的进一步对话提供了可能性。另外,该交际场景本身就具有对话意义。另一方面,“承认”的词汇语法资源所表达的命题本身具有明显的主观性,说明该观点只是众多观点中的一种,尚有其它不同的声音与之协商,由此可形成多种观点互相对话的局面。

“疏远”是“归属”的另一范畴。在这个范畴里,作者的声音与另一个声音保持着明显的距离,即:作者故意疏远了与另一被引证的声音的关系,进而逃避承担话语责任。“疏远”由“claim”和一些着重引语(Scare quotes)体现(Martin & White,2005:113)。“claim”是言语动词,表达言语过程。两者的区别在于,“say”等言语动词不能明确表达作者的观点,所以作者是否同意另一观点不能确定,而有意拉开了与另一声音的距离,作者不承担对该观点的责任(Caldas-Coulthard,1994:295)。

对话的扩展可以用图4表示。

图4 对话的扩展

介入系统由单声和多声两个子系统组成,体现单声的语言资源比较单一,而多声的体现方式相对比较复杂,所以马丁和怀特用大量的篇幅描写了多声子系统,并做了详细的分类。完整的介入系统网络可见图5。

图5 介入系统网络(根据Martin & White,2005)

5.0 多声类型

评价理论的介入系统对说话人表达和协商特定的主体间关系以及意识形态的话语资源进行了归纳(White,1998), 介入即是一个声音如何利用语言资源和另一个声音的互动。对于语篇中声音的研究大致可分为三个视角,一是把声音看作是影响读者的手段,声音依据读者的理解能力获得读者的认可,从而对读者产生影响(Gray & Biber,2012)。第二个是从作者的视角,把声音看作是作者的修辞手段(Hood,2012;Hyland,2012;Tse,2012)。第三个视角是从语篇类型看待声音,把声音看作是某一语篇类型中所扮演的角色(Bondi,2012;Hewings,2012)。

语篇中声音的选择受语境的制约,语类变量、语域变量都会对声音的选择产生影响。其中,语篇类型对声音的选择起很大作用,不同的语篇类型会呈现不同的声音类型。国外学者在这方面做了很多研究,如White对新闻话语声音的研究(White,1998/2012),Coffin对历史话语声音的研究(Coffin,2002)、海兰德对学术话语声音的研究(Hyland & Guinda,2012)、Swain对政治话语声音的研究(Swain,2012)等。

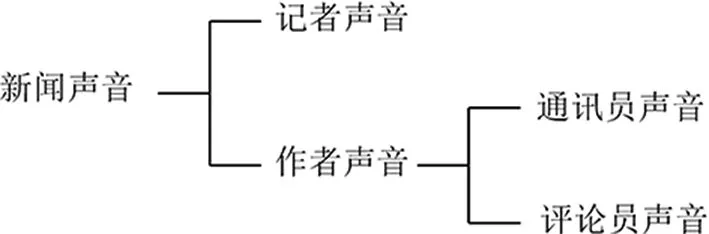

5.1 新闻话语的声音

White(1998)指出,在新闻话语中存在着两种不同的声音:记者声音(Reporter voice)和作者声音(Writer voice)。记者声音是新闻报道中的主要声音。作者声音又可分为通讯员声音(Correspondent voice)和评论员声音(Commentator voice)。通讯员声音经常出现在政治新闻及新闻分析部分,而评论员声音则是社论的一个主要声音(见图6)。

图6 新闻话语的声音(根据White,1998)

新闻话语中的记者声音有明确的声源,报道者对于话语中的评判价值的来源会做出明确说明。例如,

(1)“This is not about alow-level flight, but aterribleact, a nearly earth-shaving flight, beyond any limit allowed by the rules and laws.” Premier Romano Prodi told reporters.

例(1)中的报道,明确了该声音来源于“Premier Romano Prodi”,引语内的话语评价“low-level flight, terrible”是来自于该声音的评价。

通讯员声音没有明确的声音来源,报道者以通讯员的身份对事件做出评判,如,

(2)Toriessplitover isolating Hamilton Major forced tofudgeintervention. MP defies whip’s orders to stand down. Central officehamstrungbyriftsandconfusion.

社论中虽然没有明确声音的来源,但读者可以推断该声音来源于评论员本身,而非另一外部的声音,如,

(3)There is still just time for a recovery. I have always thought that the natural support for the Tory party, amounting to around 24 percent of the vote, would re-emerge. And there is athrawnessin the Scottish nature which may make votersgo against the media tide. Yet there has surely been too muchcowardice, too muchbetrayal, too muchincompetence, too muchhypocrisyeven for the mostpig-headedTory loyalist.

新闻话语的声音不同,语气的选择也不同。记者声音和通讯员声音更倾向于选择陈述的语气,以信息交换为主,而评论员声音更倾向于选择祈使语气,以提议为主(White,1998)。

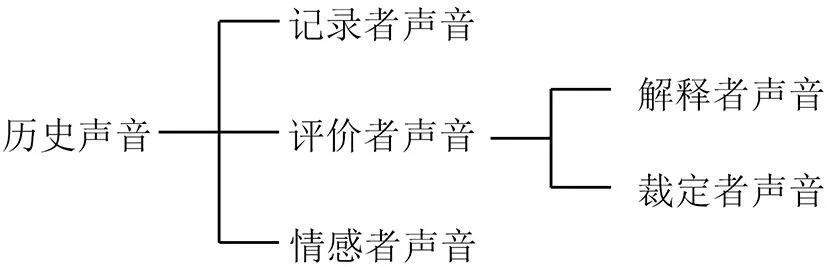

5.2 历史话语的声音

对历史话语的研究最具代表性的是Coffin(Coffin,2006),他区分了三种历史话语的声音:记录者声音(Recorder voice)、评价者声音(Appraiser voice)和情感者声音(Emoter voice)。其中,评价者声音又分为解释者声音(Interpreter voice)和裁定者声音(Adjudicator voice),如图7所示。

图7 历史话语的声音(根据Coffin,2006)

记录者声音是历史事件陈述语篇主要的声音。在陈述语篇里,评价资源相对较少,即使有评价资源,也多以隐性形式出现。如,

(4)When the Europeans arrived in 1788 they occupied sacred land and destroyed Eora hunting and fishing grounds. In 1790 the Eora people began a guerrilla war against the Europeans.

In 1794 the Eora, whose leader was Pemulwuy, attacked the European settlement of Brickfield. Thirty six British and fourteen Eora were killed during this attack. In the same year the Eora killed a British settler. Then the British ordered that six of the tribe be killed.

The Aborigines continued to resist the European invaders by burning their crops and houses, taking food, destroying cattle and killing some settlers. In 1797 they attacked Toongabbie and within a week the farmers had to retreat and the farms were burned. In that year their leader, Pemulwuy, was captured by the British but later escaped. (Coffin,2006:152)

评价者声音多出现在解释性历史语篇和论说性历史语篇中。在这两类语篇里,评价资源相对较多,有的评价是来自于解释者,有的是来自于裁决者。如,

(5)The focus of this essay is itsimpacton Australia after it ended in 1945 and an explanation of how six years of involvement in warfare led tomajoreconomic, political and social changes. Onemajoreffect of World War II was a restructuring of the Australian economy. (Coffin,2006:153)

例(5)里的评价是没有明确的外部话语来源,是由解释者做出的。

如果有明确的外部话语来源和较多的评价资源,这些评价往往是裁决者的声音,如,

(6)These were the intellectuals and students who witnessed thebrutalityandcorruptionof the old regime, and were determined to create a Cuba of ‘free and happypeople’. Thedysfunctionswithin Cuban society wereimmensein Batista’s rule. His army wereweakand had a lowmorale, theirbrutality(20000 Cubans killed in his seven year reign) led towidespread fearandhatredof the regime. (Coffin, 2006:153)

情感者声音在自传体历史语篇中最常见,在自传体语篇里,作者和读者情感的共鸣是该语类的最终目标,自传作者期望读者能进入作者的情感世界,与作者共享某种情感,不论这种情感是正向的还是负向的。

5.3 学术话语的声音

虽然对于学术语篇中的声音研究成果很多,但对于其类型还没有一个统一的分类标准。有的把声音看做是一种态势,Hewings 区分了三种基于计算机交际的声音:思想者(Thinker)、教师或教育者声音(Teacher/Educator)和混合声音(Hybrid)。Silver根据科学史和艺术史等学术语篇的模式区分了两种作者声音:构思者(Conceptualizer)和故事叙述者(Anecdotal narrator);Flottum区分了研究者(Researcher)、作者(Writer)和争论者(Arguer)三种学术声音。

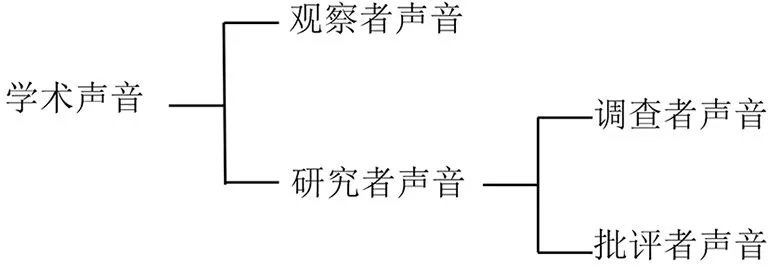

Hood从评价系统的介入入手识别了两种学术声音(见图8):观察者声音(Observer)和批评者声音(Critic)(Hood, 2004:51-56)。

图8 学术话语的声音(根据Hood,2004)

观察者声音是指评价者站在自身价值体系的基础上,作为观察者对评价对象作出评价,这个角色即是观察者声音。研究者声音是指通过比较或依据其它评价尺度所作出的评价,该评价价值与其它价值形成对比,研究者声音又可分为调查者声音和批评者声音。调查者声音是指含有比较尺度的显性或隐性评价,是对当前研究的评价;批评者声音是指对其它研究的显性或隐性评价。Hood的分类以评价的角色为依据,即评价者站在何种立场上所作出的评价。由此可见,学者们对声音的研究出发点不同,所提出的声音类型也不同。可以说,不同的语类会表现出不同的声音类型,但对于声音来源的识别,大都可依据介入系统的资源进行。

6.0 作者与读者的联盟关系

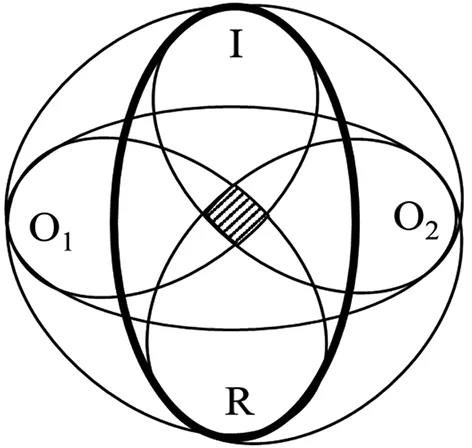

主体间性是建构语篇的核心范畴。以话语的方式进入交流而建构起来的主体间性, 展示的是“主体—主体”的交往关系。在语言交往中, 主体与主体共同分享着经验, 这是一切意义的基础, 由此形成了主体之间相互理解和交流的平台。在这一平台上,作者/说话人、读者/听话人和其他交际参与者自我定位(Positioning),进而与相应的各社团协商联盟关系,定位确定后即形成了作者与读者、作者与语篇中其他参与者的互动关系。基于主体间资源的对话中,对话的主体或者主体联盟围绕会话主题这一资源,形成了 “主体—主体”“主体—主题”的动态互动关系。如图9所示,在“主体—主体”“主体—主题”的动态互动过程中,各声音主体:作者(I)、语篇中其他声音(O1、O2)、读者(R)在各自双方共识的主题下两两分别进行意义的协商,即在主体—主题关系下构建主体—主体的互动关系,进而进行意义的协商。根据主体间性,通过主体间资源,各主体最终在协商后达成意义共识(如阴影部分所示),形成一种共同体联盟关系。在此过程中,作者通过联盟各声音主体将读者或对话双方紧紧地联盟在一起。需要指出的是,在这一动态互动过程中,任何两个互动主体之间就主题意义协商出现分歧,就会影响各声音主体之间的互动与联盟,作者因而无法达成预期的读者联盟关系。

图9 主体间互动关系

这种动态互动关系是建立在话语资源的主体间功能上的,借助于对话扩展或对话收缩的介入手段,不仅赋予语篇以对话性,也使作者的声音具有了主体性。或者说,建立在主体间资源上的会话是主体间协商的过程,也是话语协商的过程,是主体间性共识建构的过程。这种动态互动关系把作者、读者与语篇内的声音置于同一平台进行意义的协商,或者说这种动态互动关系保证了对话双方在共同经验基础上开始的对话,能够围绕主题和各自经验在意义平台上协商。作者借助各类介入修辞手段,对各“声音”间的关系不断进行调节,通过主体间资源的互动巩固加强了作者与读者的“主体—主体”交往关系。最终这种动态互动关系也保证了主体与主体能够在主体间平台上,通过对话协商实现人类交际的协作目的,完成交际任务。

7.0 结语

本文基于人类的言语评价行为的主体间性的特征,探究了言语交流中包含的主体间资源,以及如何使用这些资源与其他交际参与者的互动问题。话语的主体间性说明作者在评价的过程中与潜在的读者在主体间立场上进行意义的协商。主体间性话语资源的互动主要体现在以下几个方面:

第一,增强人情味和感染力。例如,“归属”资源把声音外部化,能直接传达出说话者的心情感受,感染读者。语篇中的人物的话语及话语内容都可以在恰当的“归属”资源中表达出来。作为评价个体,人与人之间的情感交流是畅通的,语篇中人物站出来说话总能引起读者格外注意,而且聆听是引发情感产生共鸣的有效途径。巧妙使用“归属”资源能使读者如闻其声、如见其人,增强语篇中人物(新闻人物)的立体感和感染力。

第二,语篇中引入其他的声音,可以间接展示参与者的个性和价值观,个性化的声音及其对话更能吸引读者,激发读者的互动意识。不同的参与者有不同的价值体系,即使同一参与者在不同的背景下语言表现也未必相同,让另一个声音与读者直接对话,建立直接联系,有利于建立公众话语交流平台,缩短读者与语篇中其他声音的心理距离。

第三,语篇中引入其它的声音,可以深化语篇主旨。其它声音的参与可以增强作者声音的权威性,给读者留下更深刻的印象和一定的思考空间。

第四,“引发”资源为多声的对话预留了空间,暗示着引入的声音有一定的可信度,并与这个声音构建了相对和谐的关系。但是,“引发”资源同时也向读者暗示,这个声音是可以被质疑的,从而为读者与这个声音的对话提供了可能。

本研究从评价理论介入的视角,探讨了在言语交流中,对话主体是如何通过主体间资源在意义平台上进行协商,达成共识,并建构“主体—主体”的交往关系。本文尝试性地提出了各声音主体协商过程中形成的一种动态互动的共同体联盟关系。这一动态互动关系呈现的是作者、读者和语篇内其它声音如何通过主体间资源,在意义平台上协商并达成意义共识。需要指出的是,这种共同体联盟并不是一成不变的,而是随着声音主体之间意义协商结果的变化而变化,始终处于一种动态互动的过程之中。