走进操作层面的“跨媒介阅读与交流”

2021-03-11钟培旭

钟培旭

顾名思义,“跨媒介”指向媒介的跨越与融合,是途径,“阅读与交流”即是要读懂、会表达,为任务,组合起来的“跨媒介阅读与交流”,是说能从各种媒介获取、辨析信息,能在不同媒介中组织、发布内容。

概念层面的“跨媒介阅读与交流”听上去相当“高大上”,但是,实践领域的“跨媒介阅读与交流”还需做到“接地气”。惟其如此,“跨媒介”才不是一个生硬的概念,才能融入语文课堂进行“阅读与交流”,以拓展语文天地,提升语文魅力。

从顶层设计来看,“跨媒介”进入语文课堂是对时代发展的积极顺应,从实际情况来看,中学语文课堂对“跨媒介”的接纳还存在相对滞后。要解决这一问题,必须直击一线教师拒斥的理由:“跨媒介阅读与交流”应该是要信息技术很强才能操作吧?“跨媒介阅读与交流”跟教好课文有什么关系?“跨媒介阅读与交流”等学习任务群那么庞杂怎么操作?“跨媒介阅读与交流”高考不考,那么不讲也没关系?……尽管目前已有许多专家示范,已有不少理论解析,但是这个任务群仍然需要释难、定心。

厘清多重关系,为“跨媒介”解惑,或许才是“跨媒介阅读与交流”落地的基础。这正是说,在力保不走样的前提下,“跨媒介阅读与交流”应该解释得更亲民、设计得更实用。

一、跨媒介与技术

“跨媒介阅读与交流”在《普通高中语文课程标准(2017年版)》中拥有了姓名,却未必能走入语文老师的内心,尤其是老教师。究其原因,首先可能是“跨媒介”一词带有与生俱来的“技术范”。

那么,到底该如何来看“跨媒介阅读与交流”的技术因素呢?

1.“跨媒介阅读与交流”有技术背景,无技术要求

“跨媒介”进入语文教学领域,本就源自媒介技术不断革新,语言文字载体呈现新世代与多元化。具体来说,“跨媒介”可能涉及各种媒介,如图片、音频、视频、网站、手机报、自媒体、电子书等,展现文字在不同媒介的转场与跨越,产生阅读的转化与深化。在台湾的语文教学者那里,甚至描绘出更为目眩的语文“跨媒介”课堂(活动)——“以跨学科、跨媒介为主题,设计文学密室逃脱课,让语文教学融入游戏化、科技化的元素,AR擴增实境,让学生走入作者地景;VR虚拟实境,让学生穿越时空与古人酬唱应答;RPG游戏应用,让学生从游戏闯关建构文学史观;交互式电子书,强化课后自主阅读的乐趣”。[1]

这意味着,“跨媒介阅读与交流”是有技术背景的,对待这个技术背景须以新观念去理解,以大视野去接纳。但是,“跨媒介阅读与交流”的属性是什么?无疑应该是姓“语”。“跨媒介”应该视为语言学习的辅助工具,以助力学生语言文字的习得,以帮助学生在实践中发展语文特长,以培育学生更广阔的视野。换句话说,“跨媒介阅读与交流”必须指向“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”这四个语文核心素养。

若是过于突出技术,“有的任务偏离语文的中心目标,倒是与高中信息技术新课程的学科核心素养和教学目标有交叉重叠之处”[2]。语文是基础学科,也曾有替他人作嫁衣裳的事功,但语文门户还需自守,本色不可改。

这意味着,“跨媒介阅读与交流”并没有技术要求,若是技术要求过高,倒失语文教学本色。因而,一线教师透彻理解“跨媒介阅读与交流”之后,会清楚明白:语文课堂必须站稳立场,借助“跨媒介”这样新颖的途径,聚焦的仍然是语文的风景。

2.“跨媒介阅读与交流”要求提升媒介素养,生成教学资源

“跨媒介阅读与交流”有技术背景,而无技术要求,所以教师大可消弭技术畏惧。但是,“跨媒介阅读与交流”毕竟勾连各种新媒介,教师需要提升媒介素养,在此基础上生成恰当的教学资源。

著名特级教师贾志敏曾说:语文教师应该是个杂家,即:“半个编辑”“半个作家”“半个演员”“半个书法家”“半个演说家”“半个剧作家”“半个播音员”“半个幽默大师”……这已然对语文老师提出了很高的要求。然而,在网络时代全民冲浪的背景下,这可能还不够,语文老师若只是闭门读书,多少会有缺憾。可以说,网络时代的语文老师,还要对网络的各种信息有所留心,对各种新媒介有所接触,无需精通,但应涉猎。

现实中,语文老师在日常教学之余,大多数还是会玩微信、发朋友圈、刷微博,也有一些会经常更新公众号,上传抖音、快手视频,甚至成为B站(bilibili)Up主……这些媒介工具都不难,常人只要稍加学习就能上手。实践“跨媒介阅读与交流”,这些业余活动不正是教学基础和素材源泉吗?

不过,从“玩”到“教”,中间隔着“媒介素养”的考量。“1992年,美国媒介素养研究中心界定媒介素养,指人们面对媒体提供的各种信息时的选择能力、理解能力、质疑能力、评估能力、创造和生产能力以及思辨和反应能力”。[3]语文教师需提升自己的媒介素养,选择合适的教学资源,再将这个“金针”度予学生。《普通高中语文课程标准(2017年版)》为“跨媒介阅读与交流”这个学习任务群设置了4个学习目标,其中有关键词“获取”“处理”“应用”“辨识”“独立判断”“辩证分析”等,正与媒介素养相契合。

借着“跨媒介阅读与交流”的东风,语文老师走在“终生学习”的路上,可以把自己日常中对“媒介”的领受转化成教学活动:让学生发图文朋友圈,描绘四季变幻;让学生辨析疫情期间的各种信息,做出判断,深入思考;让学生写剧本、拍短片,记录高中生活……教师从自身的会玩,到课堂的会教,形成了新的精彩。

3.“跨媒介阅读与交流”可以利用学生优势,促进教学相长

可以想见,教师踏入“跨媒介”领域,尝试提升自身媒介素养的同时,很可能遇到一些学生对各种媒介的熟练运用程度远超自己,对网络信息的了解程度非同一般。这其实不难解释——现在的学生是互联网的原住民,他们对各种媒介有更明显、更自觉的渴求,起点较高。

基于此,教师须以开放的心态尊重学生的特长,发挥他们的优势。只是,“媒介”虽是部分学生的优势领域,却存在诸多语文“荒地”,而“跨媒介阅读与交流”的设置,正为语文老师提供了用武之地——设定清晰教学目标,指引学生正确地读、合理地表达。

除了上课时间,学生手机在线时间可以说是全天候,从玩游戏、聊微信、刷微博、看新闻、查百度到煲韩剧、粉主播、问知乎、拍快手、逛抖音。跨媒介阅读,对学生来说自然不在话下,跨媒介交流,对学生来说也并非难事。语文老师看得到“繁华”,更要知晓背后“隐忧”。学生玩“跨界”的过程中,只是对网络信息一股脑地接收,并未去粗取精地消化。这个时候,老师要引导学生注意言语怎样雕琢,思维怎样锻造,审美如何提升。学生从零散的吸收到有益的消化,提高语文核心素养,这正是语文老师剑锋所指。尤其需要注意的是,当下部分网友喜欢占在网络道德制高点随意抨击社会事件或个人,显得很正义,实则寻找存在感,这一类人被称为“键盘侠”。之所以会如此,部分原因正是网友对事件缺乏综合的判断,不懂辨析新闻真假,不知理性思辨。而这也是“跨媒介阅读与交流”实践的着力点。若是经过“跨媒介”系统教学,让学生在网络上少些戾气,让网络生态更为和谐,可说是对“立德树人”很好的践行了。

二、跨媒介与教材

学习任务群的出场语境,其实是将过去语文教学中的小活动、新任务转变为语文课程、教学单元。这些学习任务群必须突破过去以篇章阅读为中心的传统语文教学模式,自主设计课程,完成教学内容。

“跨媒介阅读与交流”的教学推进也是如此,拥有很大的自主性,也面临很多不确定性。《普通高中语文课程标准(2017年版)》刚面世时,还没有匹配教材,一线教师只能依据其中关于“跨媒介阅读与交流”的理念设想,一边探索,一边实践。这一学年,新版人民教育出版社高中语文教材终于出炉,在必修下册第四单元设置有“信息时代的语文生活”单元,学习任务分别为:“认识多媒介”“善用多媒介”和“辨识媒介信息”。遗憾的是,从课标到教材,“跨媒介阅读与交流”更像空中楼阁,未有成型的体例。

于是,一线教师需自行参与“跨媒介阅读与交流”的课程建构,以已有的教学资源,设计全新的课堂。结合目前的一些实践课例,以下这两种思路值得参考:

1.以专题形式推进,体现生动性、生成性

“跨媒介阅读的资源极为丰富,但内容不免泥沙俱下,能否去粗取精、去偽存真并使之结构化、系统化,决定着该任务群教学的成败。”[4]欲使跨媒介阅读结构化、系统化,行之有效的方法当是专题式教学。

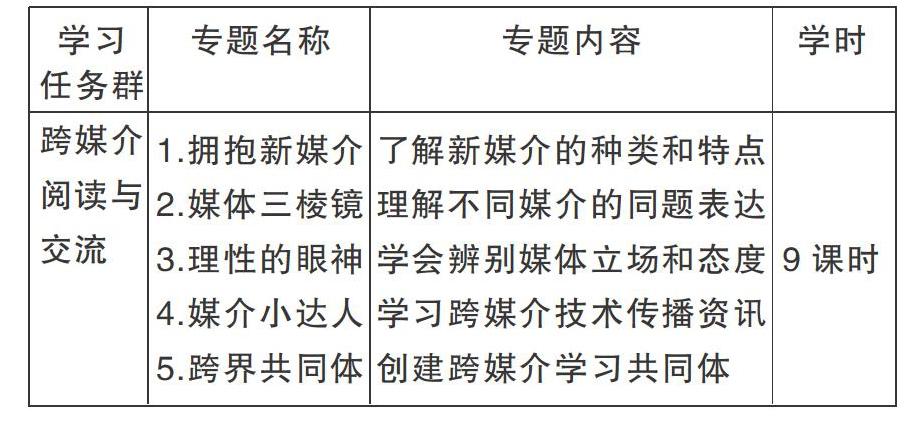

专题可以将零散的教学资源进行拼合,形成有意义的整体。以“跨媒介阅读与交流”的教学实践来看,一般应聚焦媒介素养,从“认识”“理解”“辨别”到“跨越”等能力层级逐一设置专题,这个过程,也可以说是按照教材必修下册“认识多媒介”“善用多媒介”和“辨识媒介信息”这几个学习任务逐渐推进。这种设计思路,在宁波毛刚文老师主编的《跨界之美:跨媒介阅读与交流》一书中得到较好体现。该体例各专题目标清晰,形成了一定系统[5]:

检索“中国知网”可知,目前已有形式各异的“跨媒介阅读与交流”课堂实践,分别以图片、影视、广告、校园导览、微电影制作等切入点,呈现教学者对这个学习任务群的理解和实践。这些课例以媒介素养为旨归,以课程标准的教学内容为纲,有很好的探索意义。从整合的思维来看,这些活动课例应一一归入专题教学,这样就会化零为整、形成体例,成为完整的“跨媒介阅读与交流”的教学模型。

总的来说,“跨媒介阅读与交流”建议以能力层级分设专题,在各专题统摄下设计各种主题活动。例如,“认识多媒介”专题,可以比较微博、微信公众号和抖音等自媒体的特点;“辨识媒介信息”专题,可以着重分析某个热点时事,例如以重庆万州公交车坠江事件为中心援引不同媒介的信息呈现,分辨前因后果,判断媒介立场;“善用多媒介”专题,可以倡导学生自编、自导、自摄、自制的青春微电影……专题引领,目标清晰;活动巧设,精彩纷呈。“跨媒介”为语文带来了技术之维和新颖之境,也成就了语文课堂生动性、生成性的可能。

2.结合经典课文开展,凸显“媒介为王”

“跨媒介阅读与交流”尚处起始阶段,充分挖掘教材资源,结合经典课文进行设计,不失为一种推陈出新而又省时省力的办法。

讲解课文时选用媒介素材其实不是新鲜事物,例如教授诗词的时候,配以音乐;解释某个事物的时候,配上图片;讲解小说时,播放相应视频……难道这些都算是“跨媒介阅读与交流”吗?实则不然,这些只是我们早已熟识的多媒体辅助的教学环节,媒介资源只是辅助,课文的讲授才是主角。

进入“跨媒介阅读与交流”领域,媒介则应反客为主。我们把“跨媒介阅读”与经典课文进行结合,重点与难点正是如何把课文作为“用例”,把媒介素养培养升为重心。

广州市第二中学曾育林老师执教的《跨媒介阅读与交流:说不尽的阿Q》一课,课堂主要分为几个主体活动的展示:编辑“百度百科”中对“精神胜利法”的解释,替《现代汉语词典》拟“精神胜利法”的词条,公众号推文辩论“精神胜利法”……这些环节不离语文场域,但是课文退居幕后,媒介转场成为主角。“本堂课以认识‘精神胜利法为切入点,以落实‘语文素养为基础,以培养‘媒介素养为落脚点,三者之间做到了比较好的平衡”。[6]参照此例,不少经典课文实际上都可改为“跨媒介阅读与交流”的教学案例:《项脊轩志》可以分别设计布局图、捕捉VR生活场景和撰写导游词等环节,这些活动无关该课文重心,却以穿越时空方式带动学生理解多种媒介;以《鸿门宴》为背景,分析《鸿门宴》《楚汉传奇》相关影视作品的处理异同、优劣;以《劝学》为起点,对比古今劝学的不同操作……

结合经典课文完成媒介跨界,明显是实践“跨媒介阅读与交流”的一条路径,也是不少教师喜闻乐见的操作。但是,尤其需要注意,此处应该善用经典课文,凸显“媒介为王”。

三、跨媒介与任务群

“学习任务群”是《普通高中语文课程标准(2017年版)》带来的新提法,却不是语文教学的“边角料”,尤其是“整本书阅读与研讨”“当代文化参与”和“跨媒介阅读与交流”这3个学习任务群贯串必修、选择性必修和选修三个阶段。所以必须明确,固守单篇教学,轻视甚至忽视“学习任务群”的落实,是未能完成教学任务,严重点说是玩忽语文教师职守。

“跨媒介阅读与交流”在高考中的检测,多半是渗透式、隐藏式的,虽未直接言明关涉“跨媒介”,但确实是有媒介素养的考量。

1.最具媒介特色的非连续性文本的考查

自2017年开始,全国卷三套试题都推出了非连续性文本阅读,替换了以往常见的传记阅读。这些非连续性文本往往包括同一话题的三则或四则材料,它们来自不同媒体,往往有一则是图表类信息。于是,在阅读题中包含图文转换,自然也算是最简单的跨媒介阅读。例如2019年全国卷Ⅰ材料二是一个图书档案在不同温度、不同湿度的保存寿命的表格,选项中把表格信息转换为文字进行考查。再如2019年全国卷Ⅱ材料三的文字内容介绍港珠澳大桥岛隧工程建造过程,而选择题却将文字梳理成流程图的形式作为四个选项进行考查。其中,最具跨媒介特色的考查当是2018年全国卷Ⅰ的非连续性文本,三则材料内容均是关于“墨子号”量子科学实验卫星的报道,主观题设置了这样一个问题:“以上三则材料中,《人民日报》《自然》《读卖新闻》报道的侧重点有什么不同?为什么?请结合材料简要分析。”这个题目的设置,要求考生既要能读懂媒介信息,也要能判断媒介立场,其中蕴含“跨媒介阅读与交流”对多媒介、多角度阅读的成果检验。

2.引人关注的作文考查

作文作为高考的重头戏,每年都能吸引最多的目光。目前作文备考以交际语境写作为主流,回应课标中“考试、测试题目应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”的要求。那么,作文中适当体现跨媒介情境,也是完全契合此精神的。2016年全国卷Ⅰ,时隔十几年再考漫画,“耳光与亲吻”的四图漫画,自然需要从图到文转化功力的考量。2019年全国卷Ⅲ“师生话别”的图文结合,则相对容易审读和表达。这几年一些模拟作文的跨媒介情境也挺有意思,2019年广州二模故事背景是顾念祖家族有三条发展路径,大太爷爷一脉三代以画像、照相馆、美图软件传承家业,二太爷爷一脉三代则分别为油田技术员、深圳创业和亚丁湾护航展现共和国打拼史,三太爷爷一脉则往国外发展。顾念祖作为第三支成员把相关内容发到网上,要求考生回应顾念祖的留言。这个情境需要考虑网络留言的现实情境,也需要关涉材料体现的家族与国家发展的关联。再如我校的模拟作文题,要求在黄继光的画像或朱正廷的照片中选一个作为校园杂志封面,要求说明理由,并发到公众号上。这里涉及对黄继光和朱正廷所代表的人物身份的考量,也暗含作文契合公众号文章特点的要求。

“跨媒介表达”相比起阅读要求更高,作为作文命制也更需匠心。

3.直接鲜明的语言文字运用的考查

语言文字运用题因为小而精,命制形式多种多样,也时有“跨媒介”的巧思。以2020年5月深圳一模的一道语用题为例:

以下文字是某智能冰箱的简介。请你以“智能家居博览会”的志愿者身份,向前来参观的小朋友们介绍该冰箱的智能化特点。要求:表达连贯、得体,不超过90个字。(5分)

该智能冰箱外形时尚美观,长955毫米、宽800毫米、高1800毫米,一天仅需0.9度电,保鲜效果极佳。它运用智能识别技术采集食物种类、剩余数量、新鲜度等信息,并运用互联网大数据处理技术向用户推送食物补充提醒、个性化健康食谱、食物比价信息等内容。冰箱内部分为制冰区、海鲜区、保湿区和饮品区四个区域,容量高达655升。

很明显,该材料所呈现的简介是说明书,是纸媒,而要求以志愿者身份向小朋友介绍,是口语。内容上要突出智能化特点,形式是对小朋友介绍时口头的表达,要亲切温和。这个情境很具体,任务也很巧妙,凸显了“跨媒介”的现实运用。

其实,这种题型不是第一次出现,早在2012年的广东卷,就曾要求将某公司在网络中发布的招聘信息改写成正式招聘启事:“帅哥靓女,你大学本科毕业不?办公室软件使用熟练不?英语交流顺溜不?有没有驾照?会不会粤语?快来看哦,我这儿招人啦……”这一类考题,非常具有时代精神,是对学生媒介生活的直接回应,也是对学生提升“跨媒介”能力的倒逼。

“跨媒介阅读与交流”实际上是一个综合能力的考查,“对跨媒介阅读的评价,主要看学生是否能够区分主要信息和次要信息,是否能够对获得的信息及其表述逻辑作出正确评价,能否运用获取的信息分析并解决具体问题。对跨媒介表达的评价,主要看学生是否能够做到语言正确、概念準确、判断合理以及推理是否符合逻辑。”[9]而这么多能力的评价,能够在高考中得以落实的只是部分。这恰恰提醒我们,践行“跨媒介阅读与交流”,可以不避功利思维,对高考可以有一定迎合,但也应不唯高考,以提升能力为本。

综合以上信息,一线教师盘活“跨媒介阅读与交流”,需要参与到如下系统性工程:消弭技术畏惧,提升自我媒介素养;创建专题教学,善用经典课文;学会跨群教学,突出本群特色;不避功利思维,提升能力为本。

参考文献:

[1]褚树荣等.跨媒介学习的技术背后是什么[J].教学月刊·中学版(语文教学),2017(10).

[2]刘真福.从三个任务群看高中新课标新教材之得失[J].语文建设,2020(04).

[3]陈瑛,潘涌.论媒介素养核心评价能力及其培养——基于新闻评论课的实践[J].中学语文,2015(4).

[4]任明满,郑国民,王彤彦.“跨媒介阅读与交流”的内涵、实施策略与挑战[J].语文建设,2018(10).

[5]毛刚飞.跨界之美:跨媒介阅读与交流[M].上海:上海教育出版社,2018:4

[6]石敏.用小说落实“语文素养”和“媒介素养”[J].语文教学之友,2019(05).

[7]曹勇军.用跨媒介探索名著阅读新的打开方式——兼谈对“跨媒介阅读与交流”任务群实施的理解[J].语文建设,2018(10).

[8]陈琳.辨析与判断:跨媒介阅读的关键[J].福建基础教育研究,2019(05).

[9]顾之川.跨媒介阅读与交流:教材、教学及评价[J].语文建设,2018(12).