肱动脉和股动脉穿刺入路支架成形术治疗单侧髂动脉慢性闭塞的比较研究

2021-03-08梁思渊叶开创陆信武

周 龙, 梁思渊, 王 涛, 叶开创, 陆信武

髂动脉慢性闭塞是下肢动脉粥样硬化闭塞症常见类型之一,腔内支架成形术目前已成为其首选治疗措施[1]。腔内治疗髂动脉慢性闭塞首选顺向开通技术,穿刺入路主要在左侧肱动脉和健侧股动脉[2-3],但两种穿刺入路的优缺点尚无相关临床数据。本研究回顾性分析2013年1月至2017年12月台州市立医院采用腔内支架成形术治疗的髂动脉慢性闭塞患者围手术期资料和随访结果,比较左侧肱动脉入路和健侧股动脉入路的安全性、可行性和安全性。

1 材料与方法

1.1 一般资料

收集2013年1月至2017年12月期间采用腔内支架成形术治疗的所有单侧髂动脉慢性闭塞患者的一般资料、临床表现、影像学资料、踝-肱指数(ABI)、围手术期用药、伴发疾病和随访结果等数据。根据《2016美国心脏协会(AHA)/美国心脏病学会(ACC)下肢外周动脉病变诊治指南》[4],对无症状期和轻中度间歇性跛行患者(Rutherford分级0~2级)首选药物治疗、锻炼及针对危险因素的治疗。患者入组标准:Rutherford分级3级及以上。排除标准:①髂动脉栓塞或血栓形成需要吸栓或溶栓治疗;②髂动脉夹层或髂动脉瘤需要覆膜支架隔绝治疗;③髂动脉狭窄病变、需要同期处理股腘动脉病变;④二次手术;⑤穿刺点应用Proglide或Exoseal等血管闭合器;⑥伴有腹主动脉瘤;⑦首选左肱动脉入路并联合双侧股动脉入路植入平行支架[3]。根据穿刺入路不同,分为左肱动脉入路组(A组)和健侧股动脉入路组(B组)。

1.2 腔内治疗

穿刺部位局部麻醉,穿刺成功后于导管鞘内推注普通肝素(80~100 U/kg)使全身肝素化,泥鳅导丝导引下将猪尾导管送至腹主动脉行腹主动脉和双下肢动脉造影,明确诊断。对A组患者,选择6 F 90 cm长鞘;对B组患者,选择6 F 45 cm/55 cm长鞘。若病变位于髂总动脉起始段,选择带弯头导管(Cobra导管、翻山导管等),调整导管方向至髂总动脉病变段开口,选择亲水性超滑导丝(加硬泥鳅导丝、Stiff导丝、V18导丝或Command导丝等),采用“钻”技术旋转导丝通过病变段[5-6](病变复杂或严重钙化、导管无法跟进时,可用支撑导管通过);若病变位于髂外动脉或髂总动脉有残端,先将导管鞘送至髂总动脉残端内,以提高导丝导管通过性;若顺血流方向无法开通靶动脉病变,辅助患侧股动脉穿刺逆向开通。回撤导丝,导管内造影明确进入远端动脉真腔内,行病变段球囊二次扩张术[7](先用3~4 mm直径球囊扩张,再以与髂动脉直径相匹配球囊扩张,同时先将球囊压力扩张至4个atm并维持,暂停后再缓慢扩张至6~8个atm);植入支架(根据病变直径和范围选择相匹配尺寸)。

术后所有患者常规接受低分子量肝素4 000~6 000 U皮下注射抗凝2~3 d,出院后改为口服阿司匹林(100 mg/d)和氯吡格雷(75 mg/d),连续3个月后改为单抗凝治疗。特殊情况下,如有冠状动脉或颈动脉病变,维持双抗凝治疗。术后1个月内及以后每3~6个月随访1次,复查ABI、多普勒彩色超声,若提示狭窄>50%或临床症状复发,则行下肢动脉CTA检查。

1.3 相关定义

以围手术期并发症发生率评估手术安全性。严重并发症定义:需要进一步干预、住院时间延长、输血、不可逆损伤、死亡等并发症,如神经损伤、脑卒中、心肌梗死、急性肾损伤、血肿需手术清除、假性动脉瘤、动静脉瘘及感染等;轻微并发症定义:局部血肿、瘀斑、穿刺点渗血等[8]。以技术成功率评估可行性。技术成功定义:靶病变开通,完成球囊扩张和支架成形术治疗,且术后造影残余狭窄<30%[8]。以支架通畅率评估有效性,包括一期通畅率和二期通畅率。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较用t检验;计数资料以百分比或概率表示,组间比较用Fisher检验;随访期间通畅率用Kaplan-Meier曲线表示,组间比较用Log-rank检验。P<0.05视为差异有统计学意义。

2 结果

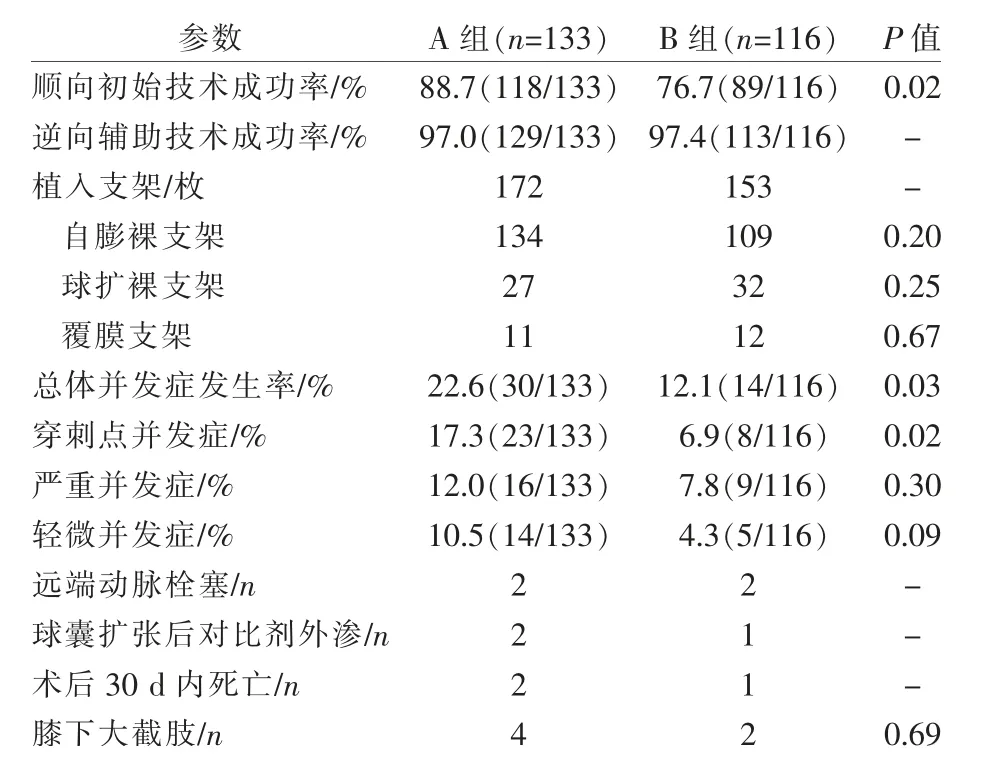

根据纳入和排除标准,共入组249例患者,其中A组133例,B组116例。两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。两种穿刺入路开通单侧髂动脉慢性闭塞影像见图1,手术相关技术参数见表2。A组顺向初始技术成功率高于B组(88.7%对76.7%,P=0.02),但联合患侧股动脉穿刺逆向开通技术成功率分别为97.0%、97.4%(P=1.00),分别有4例、3例技术失败,均予开放性手术转流治疗;各有2例发生远端动脉栓塞,均经大鞘抽吸解决;术后30 d内分别有2例、1例死亡,其中术后呼吸衰竭死亡1例,心源性死亡2例。A组、B组分别有11例、12例患者接受覆膜支架植入术,系球囊扩张术后发现髂动脉夹层(A组9例,B组11例)、对比剂渗出(A组2例,B组1例),术后均恢复良好。

表1 两组患者一般资料比较

图1 肱动脉/股动脉穿刺入路开通单侧髂动脉慢性闭塞过程影像

表2 两组手术相关技术参数比较

A组总体并发症发生率为22.6%(30/133),显著高于B组(12.1%,14/116)(P=0.03);严重并发症发生率为12.0%(16/133),高于B组(7.8%,9/116),但差异无统计学意义(P=0.30)(表2)。A组16例严重并发症中远端动脉栓塞2例,球囊扩张后对比剂外渗2例,术后30 d内死亡2例,穿刺点并发症10例(假性动脉瘤6例,一过性神经损伤2例和永久性神经损伤2例);B组9例严重并发症中远端动脉栓塞2例,球囊扩张后对比剂外渗1例,术后30 d内死亡1例,穿刺点并发症5例(假性动脉瘤2例,动静脉瘘2例,需外科手术干预血肿1例。

术后2年随访显示,A、B组髂动脉支架一期通畅率分别为87.7%、86.7%(P>0.05),二期通畅率分别为92.1%、96.3%(P>0.05),见图2。随访期间所有患者无膝上截肢,A、B组分别有4例、2例膝下大截肢,均为Rutherford 6级患者,保肢率分别为97.0%、98.3%(P>0.05)。

图2 两组随访期髂动脉支架通畅率比较

3 讨论

腔内治疗髂动脉慢性闭塞首先面临穿刺入路选择。早期研究报道患侧股动脉穿刺入路技术成功率仅50%[9],但联合左侧肱动脉或健侧股动脉穿刺后可将技术成功率提高至90%以上[10-11]。临床上患侧股动脉穿刺并不作为腔内治疗髂动脉闭塞的首选穿刺入路,其原因[5,12]:①患侧股动脉无搏动,即使是超声导引下穿刺,失败概率也较高,穿刺并发症更常见;②髂动脉慢性闭塞往往累及髂外动脉,导致患侧股动脉穿刺后无足够空间置鞘;③患侧股动脉穿刺入路是逆向开通髂动脉闭塞段,若导丝进入内膜下,可能引起髂动脉近心端,甚至腹主动脉夹层,风险极高;④患侧股动脉入路时导丝导管通过髂动脉闭塞段前无法行下肢动脉造影,且难以确切了解髂动脉闭塞范围和严重程度。因此,健侧股动脉和左侧肱动脉成为髂动脉慢性闭塞腔内治疗的主要穿刺入路。然而,这两种穿刺入路的优缺点尚无相关临床数据。本研究旨在比较这两种穿刺入路腔内支架成形术治疗单侧髂动脉慢性闭塞的安全性、可行性和有效性,结果显示经健侧股动脉和左侧肱动脉穿刺是腔内治疗髂动脉慢性闭塞主要入路,两种穿刺入路可达到类似临床效果,但左侧肱动脉穿刺入路组患者总体并发症和穿刺点并发症发生率更高;左侧肱动脉穿刺入路技术成功率更高,但联合患侧股动脉穿刺后,两组技术成功率均为95%以上。

腔内治疗髂动脉慢性闭塞最关键步骤是导丝导管通过闭塞的病变段,再采用球囊扩张和支架植入完成手术。本研究结果显示,左侧肱动脉穿刺入路技术成功率高于健侧股动脉穿刺入路,与Millon等[2]报道类似。分析原因,健侧股动脉穿刺入路需要翻山,而左侧肱动脉入路操作时导丝导管呈直行前进,且在90 cm长鞘支持下,因此开通髂动脉闭塞段成功率更高,尤其是对髂总动脉残端较短患者。此外,本研究同时联合患侧股动脉穿刺逆向开通,明显提高了两种穿刺入路的技术成功率(均在95%以上),提示腔内支架成形术治疗髂动脉闭塞的技术已相当成熟。

安全性是腔内治疗过程中需要重点考虑的因素。何虎强等[13]报道腔内治疗65例Leriche综合征患者,围手术期并发症发生率约为15%。本研究术后并发症发生率较高(22.6%),是因为将髂动脉闭塞段球囊扩张后夹层也计算在内。围手术期并发症中穿刺点并发症最常见[9]。本研究结果显示,左侧肱动脉入路穿刺点并发症发生率(17.3%)明显高于健侧股动脉入路(6.9%);虽然两组严重并发症发生率差异无统计学意义,但左侧肱动脉穿刺点严重并发症如假性动脉瘤、严重局部血肿等对肘正中神经压迫,往往需要及时予开放性手术干预。本研究中肱动脉穿刺点严重并发症10例,发生率为7.5%,与文献报道6.6%相近[2],但高于健侧肱动脉穿刺点严重并发症发生率;肱动脉严重穿刺点并发症即使接受了开放性手术干预,仍有2例遗留永久性神经损伤,而健侧股动脉入路穿刺点虽也有上述严重并发症,但罕有永久性神经损伤。究其原因,肘部皮下组织与腹股沟区相比较少[14-15],局部并发症极易损伤周围神经,甚至出现罕见的前臂骨筋膜室综合征。因此需要强调的是,肱动脉穿刺点并发症需要尽早发现、及时处理,不可抱有侥幸心理。鉴于左侧肱动脉入路腔内治疗髂动脉慢性闭塞具有更高的总体并发症和穿刺点并发症发生率,选择健侧股动脉入路可能更加安全。

随访期间支架通畅率是评估腔内治疗髂动脉慢性闭塞中远期效果的指标。本研究结果显示,两种穿刺入路治疗髂动脉慢性闭塞术后一期、二期支架通畅率差异均无统计学意义,两组患者临床改善情况、血流动力学变化、保肢率等差异均无统计学意义;提示穿刺入路并不是支架通畅率和临床有效性的决定性因素,髂动脉闭塞复杂程度可能更为关键。本研究两组中有6例发生膝下大截肢,均为Rutherford 6级患者(术前已有肢体末端坏死)。

本研究不足之处:①系回顾性比较研究,术者习惯一定程度上决定穿刺入路选择,但这恰恰可反映现实中两种穿刺入路治疗髂动脉慢性闭塞的现状;②未比较两种穿刺入路治疗髂动脉慢性闭塞所需手术时间、住院时间及医疗费用,但临床实践中并发症发生及其处理显然是与住院时间和医疗费用相关的重要因素,而股动脉穿刺入路总体并发症发生率显著低于肱动脉穿刺入路;③髂总动脉和髂外动脉病变术后支架通畅率并不相同,前者通常高于后者,本研究未予分开比较,但两组纳入患者病变累及范围并无显著性差异。

总之,髂动脉慢性闭塞腔内治疗中健侧股动脉穿刺入路技术成功率虽较低于左侧肱动脉穿刺入路,但联合患侧股动脉穿刺可显著提高技术成功率。同时,健侧股动脉入路总体并发症和穿刺点并发症发生率均显著低于左侧肱动脉入路,且两组有效性无显著性差异。因此,对于髂动脉慢性闭塞腔内治疗,若病变条件允许,建议首选健侧股动脉穿刺入路。

猜你喜欢

——导丝概述及导丝通过病变技巧