“双减”背景下“初试身手”板块的开发设计

2021-02-25林燕

林燕

【关键词】“双减”,初试身手,习作教学

“初试身手”作为习作单元的一个重要组成部分,安排在精读课文和交流平台板块之后、习作例文和习作板块之前,具有切口小、针对性强的特点,为习作的顺利开展起着重要的铺垫作用。在实际教学中,部分教师对“初试身手”板块的教学定位还不够准确,或作简单化处理,或大做文章,不仅影响了“初试身手”的教学价值,还增加了学生习作单元的学习负担。因此,在“双减”背景下用好“初试身手”,破解习作难点,提高习作教学效率,显得尤为重要。经过实践,笔者认为教师应立足单元整体,“三联”赋能,发挥“初试身手”的作用,真正为学生的习作减压,助力学生习作能力的全面提升。

一、联动单元统整点,强化“初试身手”的价值

统编教材以单元整组形式独立编排习作单元,由“精读课文”“交流平台”“初试身手”“习作例文”和习作组成,形成完整、有机的单元课程资源。因此,笔者认为须精研板块,统整单元内容,强化“初试身手”的价值,发挥“初试身手”的作用,使其更好地服务于单元习作。

五年级下册第五单元安排了《人物描写一组》和《刷子李》两篇精读课文,旨在引导学生体会具体表现人物特点的基本方法;“交流平台”梳理、总结了如何具体地表现人物的特点;“初试身手”安排了两次练写,是习作前的练习。习作例文《我的朋友容容》和《小守门员和他的观众们》从不同角度示范了写人的方法,旨在引导学生进一步感悟方法。单元习作《形形色色的人》,要求运用本单元学过的描写人物的方法,选择典型事例,具体表现人物的特点。这是学习成果的完整呈现。

习作单元各个板块的内容训练目标集中指向培养学生的习作能力,环环相扣,充分体现了单元的关联性和融通性。

统编教材注重单元统整,单元内各个部分承载着一定的功能。习作单元的“初试身手”可作灵活处理,教师可根据教学需要进行调整。为了高效达成单元训练,笔者认为“初试身手”的内容可通过课程资源适当开发,或针对学情进行设计。由于学生的习作能力存在差异,“初试身手”的内容可以分层设计,让不同水平的学生都有话可写,有事可做。

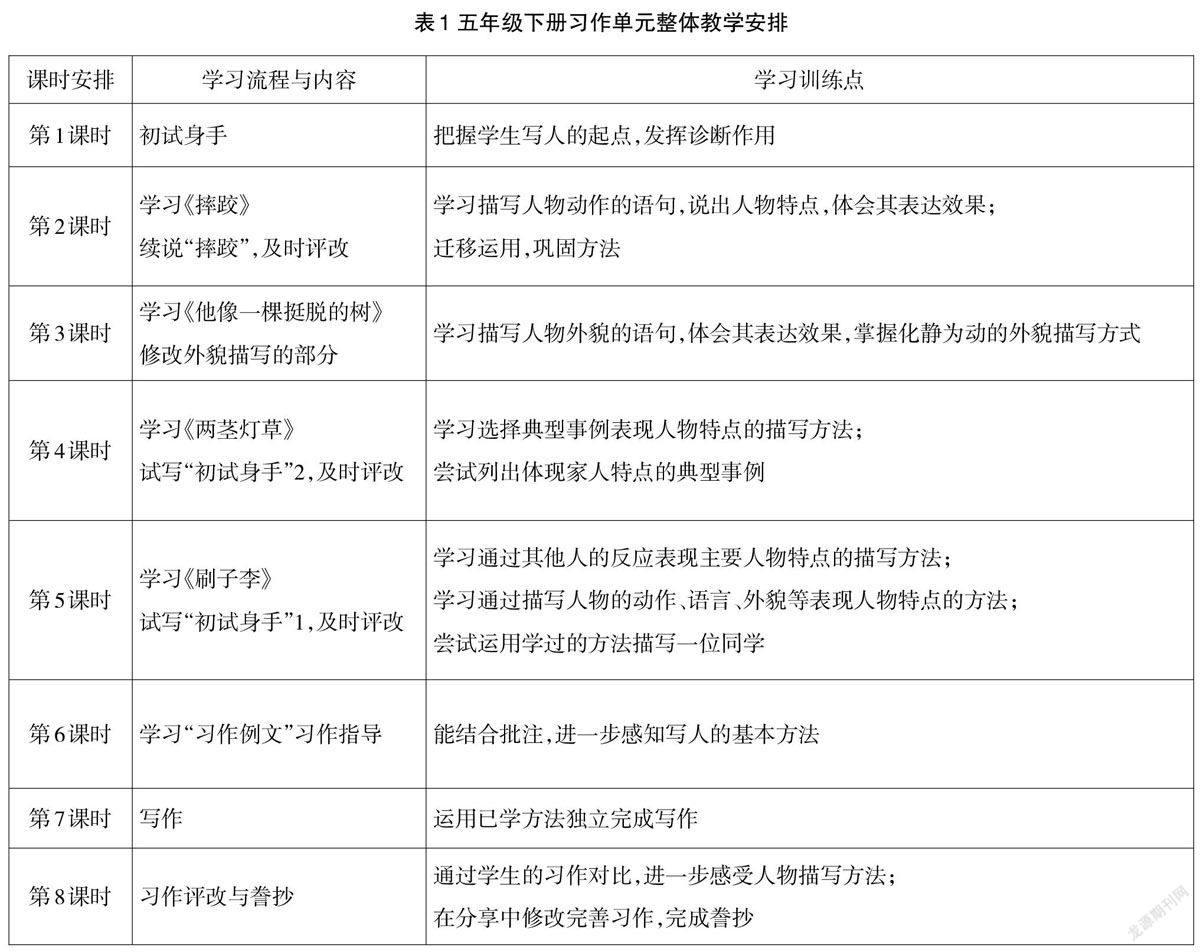

厘清习作单元各板块的作用,寻找好“初试身手”的设计契机很重要。有研究者认为,“习作单元可以根据学情、教学需要对各部分内容进行灵活处理。整组规划好教学内容与目标、课时安排等,这对教好习作单元很有用”。笔者认为“初试身手”要落实轻负高质,随堂练习,学评改跟进。学评改的目标是遵循本单元习作要素和习作要求,通过“初试身手”,聚焦学生存在的普遍性问题,在评改中解决影响表达的关键性问题。根据五年级下册习作单元的情况,可作如下安排(见表1)。

二、联动学力提升点,开发“初试身手”多元化作业设计

《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称“课程标准”)指出,语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。习作单元是以培养习作能力为核心编排的单元,以最终完成一篇符合单元要求的习作为目标。“初试身手”作为单元习作的前置练笔,须要教师紧扣习作单元的要求,联动学力的提升点,开发“初试身手”,进行多元设计,突破教学难点,真正减轻学生的负担,为习作作好铺垫。

1.立足学情调研,设计试错型“初试身手”

写人是小学阶段习作的重要内容,纵观三至五年级的教材,几乎每学期一次的写人习作都立足学生的生活经验,以学生自身或熟悉的人物为写作对象。五年级下册习作单元的教学应立足学情调研,明确本单元的教学绝不是平面化的重复,而是前几次写人习作的巩固与提升。在课前设计试错型“初试身手”,对于学情的把握具有重要的意义。在本单元课文学习之前,笔者设计了适切的相关话题,把具体的写作任务布置给学生,但不进行任何引导,让学生进行试作。如下面的例子。

我们每天都会接触到形形色色的人:小区里锻炼身体的爷爷、奶奶,学校里的老师、同学,与我们朝夕相处的爸爸、妈妈……请你选择一个人,试着用上已学过的人物描写方法,具体地表现人物的特点。题目自拟,字数不少于350字。

学生依据导语进行原生態、个性化的创作,直观地呈现他们的写作情况。根据学生的习作,教师可以了解其普遍存在的障碍或问题,发现学生的需求。笔者在实践中发现,学生主要存在以下几个方面的问题:未紧紧扣住人物特点进行细节描写;能运用一些人物描写方法,但表达单一,不生动;单线条地描写人物对象,缺少“推波助澜”式的情节;能说出人物的特点,却无法举出具体的事例……因为有了课前的试写,教师能更精准地把握学情,在接下来的阅读教学中教有方向。同样,学生也能自然而然地带着审视、比较、欣赏的心理来深入探究,在切身对比中感受作者言语表达的特点,从而激发其内在动因,形成积极的学习期待。

2.立足提高能力,设计运用型“初试身手”

一些教师习惯性地按照教材的顺序进行教学,这在一定程度上会影响学生习作的热情。习作也要趁热打铁,学什么就写什么,才更容易激发学生的写作欲望。反之,等课文都学完再写,有可能会错过习作的最佳时机。因此,笔者认为应立足分层提高能力,前勾后连,设计运用型“初试身手”。

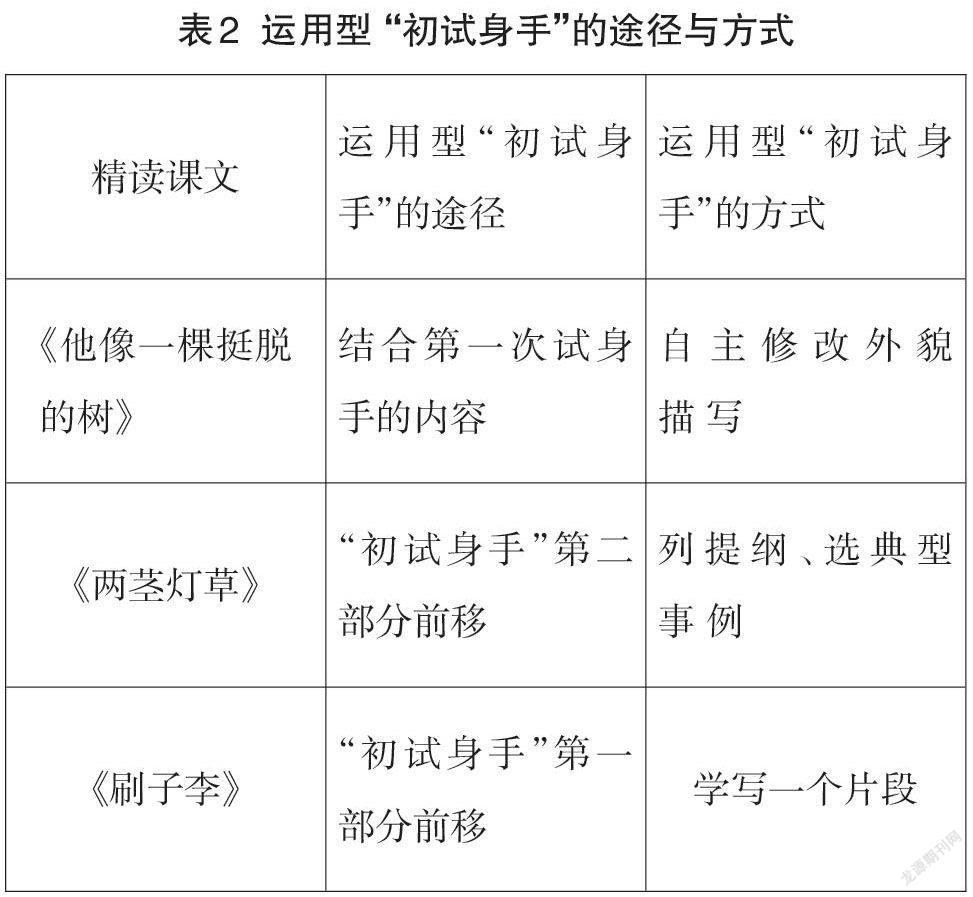

笔者在前期的“初试身手”中了解到学生在动作描写上很笼统、粗线条。因此,在学习《摔跤》一课时,通过读一读、演一演的方式重点引导学生学习作者在描写小嘎子摔跤时是通过分解动作、精选动作以及添加生动的修饰语来表现他的机灵、争强好胜的,这样的动作描写把小嘎子的特点表现得活灵活现。在学生充分感知后,教师再适时地出示小嘎子和小胖墩第二次摔跤的视频,请学生在课上试着口头说一说。此处的安排实则是“第一次摔跤”动作描写的迁移与巩固,及时有效,也不增加学生的学习负担。在其他几篇课文的学习中也可以安排这样的运用型“初试身手”(见表2)。

当然,这样的运用型“初试身手”是基于学情而定的。学优生可以有选择性地进行训练。对于学困生来说,通过这样的训练,也能循序渐进地习得写人的基本方法。

3.立足精准引领,设计导写式“初试身手”

课程标准指出,写作教学应抓住选材、构思、加工等环节,指导学生在写作实践中学会写作。导写式“初试身手”是教师针对习作难点,在发现问题时及时“导写”,精准引领,起到引领示范作用。在前期的“初试身手”中发现,学生运用侧面描写来表现重点人物是有一定难度的。在不增加学生额外负担的情况下,不再试身手,而是出示教师所写的两段文字,引导学生进行评析,进行思维的碰撞(见下图)。

刚下课,他就从椅子上跳下来,直奔向教室后面的平台。只见他熟练地拆开小发明,眼睛瞪得滴溜圆,小心翼翼地取出零件,全神贯注地摆弄着,嘴里还不住地念着:“这个放在这里,对……”

刚下课,他就从椅子上跳下来,直奔向教室后面的平台。只见他熟练地拆开小发明,眼睛瞪得滴溜圆,小心翼翼地取出零件,全神贯注地摆弄着,嘴里还不住地念着:“这个放在这里,对……”无论旁边的同学跟他说什么话,他都好像没听见似的,默不作声,头也不抬一下。

教学片段如下:

师:同学们,你喜欢哪个片段,为什么?

生1:我喜欢第二个,因为通过旁人的描写能让我更好地体会到他爱搞小发明的特点。

生2:我认同他的想法,第二个片段的表达很丰富,既从人物的外貌、动作、神态等不同角度进行细节描写,也通过侧面描写来表现,非常好地体现了他的特点。

生3:片段1的描写太单一了,我脑海中浮现的人物形象不鲜明。

师:是的,在表现人物特点的时候适切地描写一下旁观者的表现,会让人物特点更加鲜明,这种写法就叫侧面描写。

通过教师导写式“初试身手”的示范引导,通过两个片段的对比研学,学生在思辨内化中更好地体会到如何用好侧面描写,自然而然地习得了言语表达的技巧。教师再鼓励学生自主完成修改。经历了学习的过程,学生修改后的内容有了明显的进步。

三、联动交际增量点,实现“初试身手”多维支架功能

课程标准在习作目标中指出,学生要能修改自己的习作,并主动与他人交换修改,做到语句通顺,行款正确,书写规范、整洁。基于交际语境写作的理念,笔者联动交际增量点,以实现“初试身手”多维支架功能。

1.互动分享,实现材料优选支架功能

互动分享,是改变教师作为习作评改者这一传统做法,让学生也成为习作评改的主体。在教师的组织下,习作评改者与被评改者进行积极对话。

本单元习作《形形色色的人》,要求选取典型的事例表现人物特点。学生如果在单元习作前未能选取好典型事例,之后的习作也就事倍功半了。因此,笔者在实践中立足学情,借助“初试身手”板块,引导学生互动分享,实现材料优选支架功能。首先,笔者请学生结合本单元的学习,自主思考所选择的事例是否典型。其次,小组内分享交流,进行思维碰撞,互相评价。再其次,小组派代表分享交流成果。最后,教师结合习作单元要求总结什么样的事例是典型的,引导学生明白写作前的选材尤为重要,适切的事例要能很好地体现人物的特点,否则就会落入俗套,千篇一律。从最终的习作成果来看,学生在自主思考、组内交流、教师点拨等途径中已学会如何选材。

2.观照比较,实現语言范例支架功能

“观照”指关注“初试身手”评改前后的变化。“比较”指利用他人经验进行对比、学习和修改。通过观照和比较,学生可以分辨高低差别,促进自身习作水平的提升。

精读课文和习作例文不仅能从选材、写法等方面给予学生启发,其提供的典型词句,更是小学生学习语言、运用语言的范例。因此,笔者鼓励学生根据对“交流平台”板块的总结,分门别类地积累阅读材料的语言经验,将其摘人自己的“采蜜本”,在读一读、记一记中不断建构语言。之后,将自己的“初试身手”与课文进行比较,与同学进行比较,以知不足,学修改。再进行单元习作时,学生可以较容易地根据表达需要活学活用,并将其迁移运用到单元习作中,实现了语言的拔节。在此呈现部分学生的实践成果。

有一次,爸爸外出回到家中,随手将喝剩的饮料瓶往桌上一搁就去忙其他的了。不料,等他回来,却发现那个饮料瓶早已落在奶奶的手里了。奶奶正在用一根针在瓶盖上打小洞。“为什么要在瓶盖上打洞呢?”我疑惑地问。“做喷壶。”奶奶抬起头望了我一眼。“你不是有很多了吗?”爸爸说道。奶奶告诉爸爸这可以利用起来。

我的奶奶很节约(片段)

有一次,爸爸外出回到家中,随手将喝剩的饮料瓶往桌上一搁就去忙其他的了。不料,等他回来,却发现那个饮料瓶早已落在奶奶的手里了。奶奶正在用一根针在瓶盖上打小洞。“为什么要在瓶盖上打洞呢?”我疑惑地问。“做喷壶。”奶奶抬起头望了我一眼,说完又埋下头,颤抖着拿起针,又颤抖着打起了洞。“你不是有很多了吗?况且一个喷水壶顶多卖十几二十几块,自己做的没有买来的用着好,您何苦呢?”爸爸无奈地说道。奶奶生气地反驳道:“年轻人啊,这个瓶子扔了多可惜啊!”一边说着一边继续往瓶盖上戳……

我的奶奶很节约(修改片段)

3.互助评改,实现语篇构思支架功能

习作教学应以学生的实践性活动为主,遵循学生的写作规律,设计合理的习作策略。据笔者观察,学生的习作初稿一旦成型,即便教师讲评得再多,分析得再透彻,学生的定式思维也难以转化。对于初步实践成果不太理想的学生来说,该如何破解这一困境呢?

笔者组织学生根据要求评价、交流、修改,继而完善语篇,实现优化。须要注意的是,评改的标准并非照搬课程标准中的相关内容或本单元的习作要求,要依学情而定,即标准是在习作单元教学过程中动态生成的,是结合教学实际情况设定的。教师应结合试错型“初试身手”和运用型“初试身手”的情况,根据学情,生成符合本班学情的评价标准,以修改促提高,以学生自能学习代替教师“满堂灌”。如在学习完《他像一棵挺脱的树》一课时,为使学生掌握化静为动的外貌描写方法,笔者顺势引导学生自主修改外貌描写的部分,再进行同伴评改。此时,评改的标准是“能否将外貌描写化静为动,让人感受到鲜活”。以此解决学生不知道评改哪里,提升哪里的问题。

同伴互评互助,实现了习作评价应有的多元化、实时化,习作过程中的交流和评改越及时、越详细越好。学生在积极主动的评改过程中达到以改促写的目的,其习作能力才能得到真正提升。

“初试身手”作为习作单元的一个特殊板块,既有承上启下的作用,又兼具破解习作难点的功能。在“双减”背景下,教师应以此为基点,优化“初试身手”,提高教学效率,让“初试身手”真正为习作“减压”。