国际自媒体在跨文化传播中的成功叙事

2021-02-21梁静

梁静

【内容摘要】在社交媒体平台快速发展和普及的背景下,国际自媒体成为跨文化传播的重要场域。YouTube上的“吃货老外”(The Food Ranger)账号,共发布了上百个与中国相关的视频,播放量超1亿。该账号的UP主——加拿大人常乐,通过其“去权威化”的民间身份,融合他者叙事的个人视角自我表达,以及在跨文化交流活动中的低语境沟通手段,传播中国美食旅游文化,促进西方观众从积极的一面解码中国、理解中国,为构建“微观中国”发挥了独特作用。

【关 键 词】国际自媒体;YouTube;他者叙事;低语境;跨文化传播

随着社交媒体平台的快速发展和普及,世界各国的人们可以超越地域阻隔,通过文字、声音、图像、视频等方式交流沟通。2005年在美国创建的视频分享平台优兔(YouTube),是目前全球互联网最庞大、影响力最广的视频分享网站,现在每月登录用户超过20亿。①政客、新闻机构、企业、高校、明星和各行各业的人都在使用YouTube,该网站作为个体沟通、社交的重要手段,在许多人生活中扮演着不可或缺的角色。

加拿大人特雷弗·詹姆斯(Trevor James),中文名“常乐”(后文统一用“常乐”指代),2013年在YouTube上开通自媒体账号“吃货老外”(The Food Ranger),发布其在世界各地旅行并进行美食分享的视频。截至2021年10月,常乐共发布了上百个与中国相关的视频,播放量超1亿。与政治传播视野中“崛起的中国”这一宏观形象不同,常乐的视频呈现出一个有温度、有情感的“微观中国”形象。

一、媒介:自媒体的“草根”与官方媒体的“权威”

自媒体源自英文“We Media”。2003年,美国科技作家丹·吉摩尔(Dan Gillmor)在《哥伦比亚新闻评论》(Columbia Journalism Review)上发表的一篇文章Here Comes“We Media”:Tech-savvy Readers Want in on the Conversation(方兴东译为《共享媒体时代的到来》)中使用了这一概念。①同年,美国新闻学会出版了由谢因·波曼(Shayne Bowman)和克里斯·威理斯(Chris Willis)联合撰写的“We Media”研究报告。中国学者对“自媒体”的定义与2003年美国新闻学会的研究报告紧密相连。《2016中国自媒体行业白皮书》中将自媒体定义为:个人或团体通过不同形式创作出能被广泛传播的内容,实现自身价值输出、知识传递来建设个人形象和品牌,并最终实现商业化的媒体。②上海政法学院於红梅副教授通过对“We Media”与“自媒体”二者概念内涵外延的追溯梳理,剖析了二者在中外不同语境中的区别与联系,并将优兔创作者(YouTuber)每时每刻上传、分享自制、原创、合成视频的图景纳入中文的“自媒体”话语体系中,这也将是本文在此范畴内对国际自媒体进行剖析的基石。

(一)自媒体天生的社交基因

据相关研究,现在大多数年轻人更喜欢用YouTube而非电视观看电视节目。YouTube平台每分钟有500个小时的视频上传,每天有10亿小时的视频被观看。除了发布原创视频内容,YouTube平台同时允许所有的注册用户发表评论。美国俄亥俄州立大学的可汗(Khan,M.Laeeq)副教授一项基于YouTube的调查表明,在“使用与满足”理论框架中,YouTube评论和上传视频的行为与社交互动的动机紧密相关,用户能够从撰写和阅读评论中获得双重满足。③以YouTube用户为代表的自媒体使观众在欣赏节目的同时,以强大的社交功能和个体表达消解了高高在上的官方权威,“去权威化”的社交与表达突破了沟通与理解的困境,自媒体的平等性、草根性为跨文化传播活动构建了双向理解的平台。

(二)民间身份入场消解刻板偏见

在国际传播场域,中国一向致力于形塑国家形象,包含中国元素的视频在YouTube上并不鮮见,内容涵盖政治、教育、旅游、文化等各个方面。但由于历史、体制等多方面原因,“中国传媒在国际传播中向来为西方传媒与受众所过滤与拒绝”①,如果以官方身份作为传播主体,在国际传播场域反而无法充分发挥其重要作用。在中国国内,央视是国人眼中专业、可靠、精英的节目制作方;但在西方视野中,中国官方媒体通常是从宣教出发,以改变受众的观点为主要目的,西方受众因而产生“对抗式解码”。

通过“吃货老外”的视频,我们可以看到“民间”的标签消弭了西方观众的警戒心理,引发积极解读,能够较好地消解刻板印象。创作者常乐是一位热爱美食和旅游的加拿大人。2013年开始,常乐和婷婷(中国人)二人以美食旅游为主题进行视频创作,在YouTube平台发布视频。他们的视频,从题材、内容、角度无一不宣告了“个人喜好至上”的民间意味,没有正面宣传,没有过度煽情,反倒更能够拉近与观众的距离。常乐的中国主题视频播放量都很可观,最多的一期视频有1500多万的播放量,2.2万多条评论。 “吃货老外”目前总计发布有关中国的视频近百个,播放量超过1亿,评论多达20余万条。从评论内容来看,除中国人之外,还有很多来自世界各地爱好美食的人们。

本文用社交网络分析工具Webometric Analyst抓取“吃货老外”发布的中国主题视频的评论,共获得6.5万余条相关评论,累计语料10万余字。同时,本文利用Python的TextBlob情感分析库进行高频词提取,生成的高频词云图(图1),按从大到小依次排列为China(2702)、Food(1081)、Chinese(497)、Love(477)、Video(454)、Trevor(367)、People(332)、Amazing(203)、Eat(195)、Visit(180),可看到评论的重点是对中国、食物、街头等内容的关注。

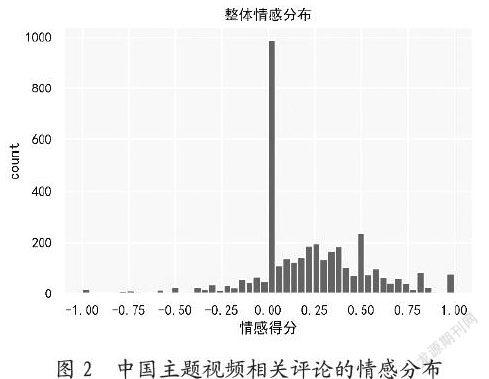

计算每条评论的情感值,根据情感值将评论分为积极(大于0分)、平和(等于0分)、消极(小于0分),其整体情感分布见图2。

图中显示,大部分数据集中在大于0的分布区间,小部分数据在小于0的区间,说明评论内容的总体呈现是积极的;其中有接近1000个数据样本略大于0,说明该评论样本情感不是特别强烈,情绪趋向平和。

从图3情感分布占比图可看出,整体是以正面评价为主,积极的情感占比为63.6%,消极的情感占比为12.平和的情感占比是24.3%。

从图4可看到,积极情感词分值都高于0.2,积极的情感较为强烈,其中China(中国)情感值为0.2121,People(人民)情感值为0.2004,情感值最高的单词是0.5559的Beautiful(美丽的)。作为对比,可看到图5中消极情感词分值在-0.2与0之间,更趋近于平和的0值。消极情感最强烈的Dirty(肮脏)为-0.1906,不甚强烈的Fake(虚假)为-0.028。

用户加洛兹(Gallowz)在评论中表示,看过常乐的视频后,他不仅赞同来自中国城市里人们的道德观念和价值观,扭转了刻板偏见,而且对西方媒体的报道进行了反思,“我们通常忘记了现在的媒体总是报道坏的一面。如果只看媒体的‘流行菜肴’,我将永远看不到中国人这样热情好客和慷慨大方的画面”。

二、叙事:日常生活中的“他者”与个体叙事视角

法国纪录片编导凯瑟琳·雷默(Catherine Lamour)认为,“一些跨文化交流的节目,应该是关于普通人生活的节目。这样的片子能够反映一个文化的独特性、不同文化之间的对比及共性。”①我们在美食节目中看到的日常化生活题材并不少,比如《舌尖上的中国》《人生一串》《寻味顺德》等纪录片中,中国导演非常擅长用普通人来切入主题,挖掘人间烟火的温情气息。而当富有生活气息的日常化主题与“他者”相结合时,“陌生化”的叙事方式产生了更生动的艺术效果。

(一)他者:“陌生化”的日常话语

德国戏剧家贝托尔特·布莱希特(Bertolt Brecht)提出“陌生化的反映是这样一种反映:对象是众所周知的,但同时又把它表现为陌生的”。② 也就是说,通过对叙事文本的艺术加工,将原本熟悉的对象陌生化,可以使受众对事物产生新鲜的艺术感知和体验。

常乐视频关注的多是日常生活中的普通人,如菜田老太、司机、厨师、店老板、打工妹等;视频主题大多是普通食物,如担担面、烧饼、烤包子、凉粉、爆米花等;场景通常是在饭店、路边摊、小巷弄。其呈现的画面就是我们日常看到的场景,没有经过精心构图,整个节目也没有经过酷炫的后期包装,音乐音效几乎为零,所有符号都指向一个中心:日常化。但日常化的主题内容经由一位加拿大友人进行他者叙述,就有了突破日常的叙事力量。对海外观众来说,常乐本人展示的是不熟知的陌生图景,而对中国观众来说,常乐对中华美食文化主观新奇的陌生化表达也撞击了熟知的日常叙事话语,因此赋予了作品新颖别致的审美体验,由此体现的内涵非常打动人心。用户瑞·史密斯(Ray Smith)留言,“我喜欢这些视频,因为它们展示了普通中国人的日常生活,他们的人性。我一直钦佩中国人民。”用户阿特拉斯(Atlas)说,“作为一名美国人,我们(被美国媒体灌输)以为中国人是共产主义者和坏人,就像所有伊斯兰教徒都被新闻报道为恐怖分子,而视频展示的人们是多么善良和热情。我喜欢中国历史,我对他们的文化很感兴趣。”

在杭州游历时,常乐向76岁的茶农婆婆学习采茶。茶农婆婆衣着朴素,性格开朗,聊到兴起婆婆还捏常乐的鼻子,让常乐当她的儿子。有评论表示:“茶婆婆真是太太太贴心了,就是这样的人们让我想要去旅行”,“在这里能看到的友好中国人,是西方媒体不会展示给你的”。在喀什,常乐展示了中国新疆人民的日常生活状态。他拜访了一个维吾尔族家庭,获得维吾尔族的贵客礼遇,视频展示了普通的维吾尔族家庭就餐的礼仪和文化。会讲中文的常乐在中国总是受到热情的接待,人们与他友善地交流,有的人会把座位让给他,有的摊主会送他新鲜的排骨,也有老板为他免单。视频评论中出现很多对中国及中国人民的赞美——除了对中国/中国人民形象认知态度的转变,还有的人产生了行为改变,比如尝试使用筷子、制订到中国的旅行计划、学习中文等。用户扎基尔·侯赛因(Zakir Hussain)在评论中说,“我在这段视频中看到正在制作面条的人,他非常有魅力,也非常优秀! 而且你的语言非常优秀,我想要学习中文。我甚至尝试用两根‘棍子’吃面条。”用户詹姆斯(James)表示,“我喜欢你的视频。我对你的中文很着迷。你在学习中文方面达到什么级别?需要多少年?”用户伊达(Iidah) 表示,“这让我想去中国旅游,中国人看起来很友善。”这样的评论不胜枚举,字里行间充满浓浓的人情味和对中国产生新认知的惊奇。

(二)视角:个人视角与全知视角的交替

叙述意味着组织世界的特定方式。个人化叙述视角,“所谓个人化是从个人的视点、角度去切入历史……可能构成对权威话语和主流叙事的消解、颠覆”①,是创作者表达出来的看待世界的特殊眼光、角度和方式。常乐通过个人叙述视角为主、全知视角为辅来构建他的美食视频,视角选择合理,转换自然流畅。个人叙述视角是内聚焦的,他不断发表自己对食物、风光的个人看法,也会邀请受访者(通常是同桌的食客或是老板)发表各自的主观看法,在此统一归结为个人视角的运用。全知视角是创作者对一切了如指掌,从外观对整个事件作出客观的评论与反思。全知视角是外聚焦的,体现在少量的画外音解说部分,补充对美食、城市、文化等内容的分享。

常乐在新疆和丝绸之路系列的视频中,展现了个人视角具有不可替代的意义。事实上,日本放送协会(NHK)、英国广播公司(BBC)等主流媒体也做过丝绸之路或新疆主题,但不同视角呈现的中国风貌大不相同。主流媒体的全知视角叙事更为宏观,不论是对历史的讲述,还是对节目主题整体的把握,都有客观完整的脉络和节奏。对比来看,常乐的视频更为微观、更为主观,从个人视角看到的丝绸之路与主流媒体(不论是中国的还是西方的)所展示的全然不同。他完全按照个人的喜好,不述历史,不管全局,只把焦点对准美食。他喜欢吃辣,畫面里充斥着各种红油辣椒;他喜欢羊肉,多期主题都出现羊肉串和馕。他并不在意视频主题是否有重复,也不考虑不吃辣的观众,自由自在地呈现个人风格,凭主观好恶决定食物的评分,有着强烈的个人色彩和主观感受。这与西方社会强调个体、欣赏独立的态度密不可分。用户尼古拉斯·戈德林(Nicolas Goldring)来自美国,从来没到过新疆也没有吃过新疆食物,但他最喜欢丝绸之路系列,“他展示了一个我们从未知道的中国视角”。由此可见,以个人化视角切入,以人类对美食的共同热爱为出发点,能够跨越文化上的差异,不同的民族都会产生共鸣。

三、话语:低语境传播展现真实中国

依据美国人类学家爱德华·T.霍尔(Edward·T.Hall)的理论,高语境文化(High context)中,信息的意义寓于传播环境和传播参与者之间的关系中,较多的信息量或由社会文化环境和情景来传递,①因此讲究点到为止,讲究“只可意会不可言传”的意境。亚洲国家的文化多属于高语境文化。低语境文化(Low context)中信息的意义需要通过语言清晰地表达,不需要再依赖环境去揣摩推测。②属于低语境文化的国家有德国、瑞士、美国、瑞典、挪威、芬兰、丹麦、加拿大等。

跨文化传播的特点是编码在甲文化中依据甲文化的码本进行,而解码是在乙文化中依据乙文化的码本进行。①通常在跨文化传播中,高语境文化的传播过于含蓄内隐,通常都会对低语境文化的受众产生理解障碍。例如,在国内外都引起广泛关注的《舌尖上的中国》,虽然也呈现了普通人、底层劳动人民的日常生活状况,但解说词中大量使用四字成语,有很多不言而喻的文化背景,更不用说高语境文化中语言的作用是有限的,这些都阻碍了低语境文化背景的人们对中国文化的理解与吸收。而低语境文化的传播者,则通过直观的言语和外露的反应把思想表达出来,更利于受众的理解,较好地消解对抗式解码,减少信息损失。加拿大属于低语境国家,常乐的视频非常直观易懂,能够使受眾产生奇妙的临境体验感,从而达到更好的传播效果。在每一期视频中他都是笑容满面地介绍街头美食,对食材、制作方法、味道进行详细说明并展示,明确标出食物的价格并评分,评分为0—10,表示美味程度的递增。当品尝到美味的食物时,他都会给出直观具体的反应,不论是闭上眼睛享受美食的表情,还是竖起标志性的大拇指,以及并不标准的评语“太好了”。在遇到吃不习惯的食物时,比如绝大多数中国人都无法接受的羊头等特殊食物,常乐也会明确地表达吃不习惯,给予超低分的评价(羊头评分为1分)。这些基于低语境文化中典型的逻辑与线形思维,使他能够运用明确的语言、肢体信息进行表达。此外,他会呈现真实的食物制作环境,即便是糟糕的卫生状况,他也完整地呈现出来,例如展示逼仄的厨房环境、厨师烹饪时抽着香烟的画面。虽然这些卫生问题也引起了一些负面评论,但其“两面都说”的真实呈现方式仍然得到了很多支持。

结语

常乐视频里的中国人形象非常生动,充满了对美食的热爱与骄傲,热情好客,谦逊有礼,有幽默热情的茶农婆婆,有友好和善的穆斯林,有大方展示制作过程和秘方的店主。这样的中国,既不同于中国官方媒体尽力展现的经济飞速发展的大国崛起形象,也不同于西方媒体故意突显中国人民贫穷扭曲的刻板印象。在“崛起中国”和“问题中国”之间,常乐这样的自媒体传播者通过低语境编码进行“他者”叙事,用个人视角传播中国美食旅游文化,促进西方观众从积极的一面解码中国、理解中国,直接生动地建构了一个有温度的“微观中国”形象。

(责任编辑:张冬梅)