复发性脑梗死病人梗死灶面积与血浆纤维蛋白原水平、颈动脉斑块的关系研究

2021-02-06薛庆华

薛庆华,胡 杰

目前对脑梗死初期的诊断和治疗已取得了很大进展,但在预测和防治脑梗死复发方面仍缺乏有效的措施和手段。研究发现,通过对脑梗死治愈后的病人进行后期调查,发现其复发率达15%左右[1]。随访1年病人复发率平均为10.9%[2]。有研究发现,脑梗死复发病人的致残率显著高于初发性脑梗死病人,生活质量也明显下降[3]。随着科技进步和健康管理能力的提高,相关学者对脑血管病发病机制的研究更加完善。针对其高发病率、复发率,应对常规危险因素进行预防和干预治疗,并高度警惕脑梗死复发的危险因素。本研究旨在探讨复发性脑梗死病人梗死灶面积与血浆纤维蛋白原(FIB)、颈动脉斑块的关系,为有效预防和控制脑梗死复发提供依据。

1 资料与方法

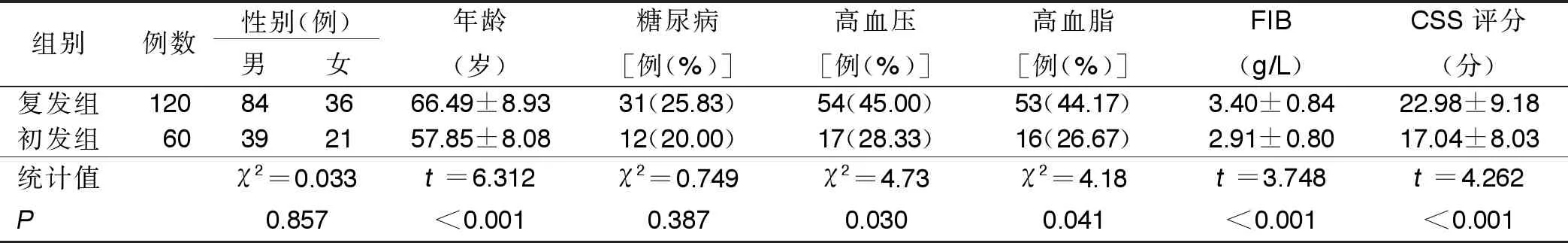

1.1 一般资料 收集2015年6月—2018年8月在我院住院的120例复发性脑梗死病人作为复发组,其中男84例,女36例;年龄(66.49±8.93)岁;糖尿病31例(25.83%),高血压54例(45.00%),高血脂53例(44.17%);FIB(3.40±0.84)g/L;中国脑卒中临床神经功能缺损程度评分量表(CSS)评分(22.98±9.18)分。另选取同期在我院接受治疗的初发性脑梗死病人60例为初发组,其中男39例,女21例;年龄(57.85±8.08)岁;糖尿病12例(20.00%),高血压17例(28.33%),高血脂16例(26.67%);FIB(2.91±0.80)g/L;CSS评分(17.04±8.03)分。 两组年龄、高血脂、高血压、血浆FIB水平及CSS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组临床资料比较

1.2 诊断标准 符合“中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010”的诊断标准[4],并经影像学证实有责任病灶;复发性脑梗死诊断标准:首先既往存在脑梗死发病病史,其次再次发病时间距离上次发病至少1个月,经影像学检测后,确实有新产生的病灶,并且和新发梗死病灶相应的症状以及表现一致[5]。

1.3 排除标准 ①不符合复发性脑梗死诊断标准,或脑梗死病人在接受治疗期间出现梗死后出血、脑水肿、脑疝形成,呈进展性卒中,病情逐渐加重,造成神经功能严重损伤,或者是短暂性脑缺血发作(TIA)进一步发展成脑梗死;②脑梗死病人伴有明确的血管病变,包括血管畸形、血管瘤等血管结构异常,由自身免疫性功能异常如动脉炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮引起凝血机制异常,高黏血症所导致的脑梗死;③有严重出血倾向者及孕妇,有严重心、肝、肾疾病者、伴有肿瘤及近1个月内有较大手术病人。

1.4 方法

1.4.1 血液样本检测 复发性脑梗死和初发性脑梗死病人在入院24 h内,采取药物治疗之前,静脉采血,放置抗凝试管编号保存。采集后立刻颠倒混匀8次,2 kg离心10 min,使用北京赛科希德公司生产的SF-8100型血凝仪,检测血浆FIB水平。

1.4.2 颈动脉超声检测 应用东芝公司生产的彩色超声机,由有经验的医师进行检查,观察颈动脉血管内壁有无附壁斑块及斑块稳定性、斑块数量;根据斑块的内部回声不同,将斑块分为硬斑块、软斑块和混合斑块3种。根据斑块的数量分为3种:无斑块、单发斑块(斑块数量≤2个)及多发斑块(斑块数量≥3个)。

1.4.3 复发性脑梗死病人梗死灶面积计算 按照头部影像学所呈现的大小状态,由影像科工作人员计算相应的梗死灶面积。临床分型采用Adams分型进行判断[6],复发性脑梗死病人的梗死灶直径≥3.0 cm划分为大面积组,梗死灶直径1.5~<3.0 cm划分为小面积组,梗死灶直径<1.5 cm划分为腔隙性梗死组。

2 结 果

2.1 各组血浆FIB水平比较 大面积组、小面积组血浆FIB水平均大于初发组(P<0.05)。大面积组、小面积组、腔隙性梗死组FIB水平比较,差异有统计学意义(F=6.070,P<0.05)。说明FIB水平与复发性脑梗死面积有关系。详见表2。

表2 各组血浆FIB水平比较(±s) 单位:g/L

2.2 不同梗死面积复发性脑梗死病人颈动脉斑块稳定性比较 120例病人中,114例有颈动脉斑块形成。大面积组54例有斑块,其中硬斑块10例(18.18%),混合斑块33例(60.00%),软斑块11例(20.00%);小面积组48例有斑块,其中硬斑块8例(16.67%),混合斑块29例(60.42%),软斑块11例(22.92%);腔隙性梗死组12例有斑块,其中硬斑块2例(11.76%),混合斑块6例(35.29%),软斑块4例(23.53%)。3组均以混合斑块多见。3组颈动脉斑块稳定性比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 不同梗死面积复发性脑梗死病人颈动脉斑块稳定性比较 单位:例(%)

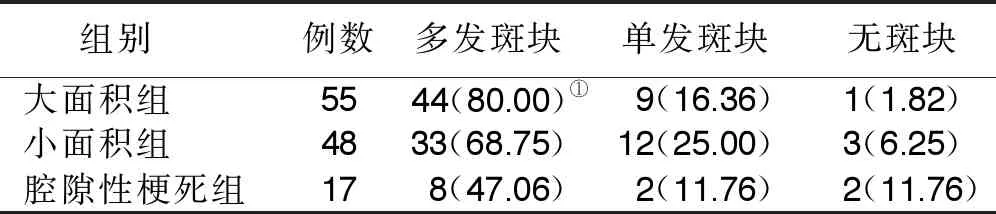

2.3 不同梗死面积复发性脑梗死病人颈动脉斑块数量比较 120例复发性脑梗死病人中,大面积组多发斑块者44例(80.00%),单发斑块者9例(16.36%),无斑块者1例(1.82%);小面积组多发斑块者33例(68.75%),单发斑块者12例(25.00%),无斑块者3例(6.25%);腔隙性梗死组多发斑块者8例(47.06%),单发斑块者2例(11.76%),无斑块者2例(11.76%);3组均以多发斑块最多见。大面积组多发斑块发生率与腔隙性梗死组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 不同梗死面积复发性脑梗死病人颈动脉斑块数量比较 单位:例(%)

2.4 复发梗死灶面积与神经功能缺损的关系 大面积组CSS评分高于腔隙性梗死组(P<0.05)。详见表5。

表5 不同梗死面积分型复发性脑梗死病人CSS评分比较(±s) 单位:分

3 讨 论

研究发现,脑血管疾病的复发率偏高,并且还在上升,如果再次复发,其致残的危害程度要比初次发病的程度高很多,经过调研并随访相应病人,发现复发病人神经功能损伤明显加重[7]。尽早采取针对病因学的有效干预措施,可降低脑卒中病人血管事件的复发率。FIB是缺血性脑血管疾病的危险因素[8]。相关临床研究也证实,FIB水平升高,缺血性脑血管疾病的发生率也升高[9]。有研究表明,缺血性脑血管病病人FIB水平较正常健康人群高[10];有研究发现伴有颈动脉不稳定斑块的脑梗死病人,脑梗死复发率明显高于颈动脉血管壁无斑块或稳定性斑块者[11]。本研究旨在探讨复发性脑梗死病人梗死灶面积与血浆FIB、颈动脉斑块的关系,以更好地进行早期识别、早期干预。

FIB属于凝血因子,可降解成为纤维蛋白,经过ⅩⅢ因子后变成交联纤维蛋白,可以对血小板加速聚集起到辅助作用,从而使血流速度变慢,血液的黏稠度升高,并且血流动力学状态产生变化,促进血栓形成[12];血浆FIB能够促进动脉粥样硬化病理发展的进程,增加了脑梗死复发风险,主要发病机制为血浆FIB能够加速炎症反应进程,造成血管内皮细胞损伤,血管平滑肌细胞进一步增生,导致血管壁内膜增厚[13]。本研究结果显示,复发组与初发组年龄、高血脂、高血压、血浆FIB水平及CSS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。大面积组、小面积组血浆FIB水平均大于初发组(P<0.05)。提示通过监测血浆FIB指标,可有效评估其复发的风险。与徐向勇[14]的研究一致。

复发性脑梗死病理学基础与颈动脉斑块关系密切[15],颈动脉斑块大小及数量都会对其血管管腔的体积造成影响,从而使血流动力学发生变化,另外,血流动力学改变更容易使不稳定斑块脱落形成栓子,容易堵塞血管,造成相应位置的脑组织出现缺血缺氧,使神经系统受到一定损害,情况严重时会造成不可逆的危害,因此,斑块的稳定性、大小、数量等与脑梗死复发、病情严重程度关系密切,其中伴有不稳定性斑块者脑梗死复发率高,考虑其发病机制为不稳定性斑块易脱落、堵塞血管,造成局部脑组织缺血缺氧[16]。本研究结果表明,3组均以多发斑块多见,大面积组多发斑块发生率高于腔隙性脑梗死组,差异有统计学意义(P<0.05),与张媚等[17]研究结果相近。3组颈动脉斑块稳定性比较,差异无统计学意义(P>0.05)。提示初发脑梗死病人颈动脉斑块有混合斑块、多发斑块,需防范病人复发时可能会出现大面积脑梗死,需早期应用他汀类药物稳定斑块。

目前,CSS在临床上广泛应用于评估脑梗死病人神经功能损伤的严重程度,能够有效、准确地评估脑血管病病情严重程度,并能较好地反映疾病的转归及预后情况[18-19],相关研究提出其预测脑梗死病人预后的准确度为76%[20]。本研究显示,大面积组CSS评分高于腔隙性梗死组(P<0.05),提示CSS评分不仅能够反映脑梗死病人神经功能损伤严重程度,也有助于合理评估复发梗死灶的面积。

综上所述,复发性脑梗死病人血浆FIB水平与梗死灶面积有一定关系,有颈动脉不稳定斑块、多发斑块者,后续出现大面积脑梗死可能性较大,应早期进行干预治疗,提高病人生活质量。