心动过速性心肌病4次射频消融治疗失败后处理1例

2021-02-04李嘉萍张常莹郑杰李库林王如兴

李嘉萍 张常莹 郑杰 李库林 王如兴

患者男,50岁,因“心悸25年,胸闷、气急1年,加重1个月”于2018年10月30日入院。患者25年前开始阵发心悸,当时心电图提示房性早搏、房性心动过速;2001年予以二维标测下射频消融治疗,但未成功。2006年予以第1次三维标测下射频消融治疗,也未成功。5年前患者心悸加重,心电图提示阵发性房颤和心房扑动(房扑);2014年予以第2次三维标测下射频消融治疗,但术后仍复发。2017年患者除心悸外,出现胸闷气急。心脏超声心动图提示左心室扩大,冠状动脉CT血管造影未见异常,诊断为扩张型心肌病、持续性房颤、心功能不全,予以地高辛、培哚普利、美托洛尔和利伐沙班等治疗,但无明显改善。2018年年初在北京阜外医院再次行房颤射频消融治疗,术中电压标测提示心房纤维化严重。消融结束后予以电复律,但电复律后窦性停搏,出现10 s以上长间歇,且无法维持窦性心律,出院后继续予以药物治疗。入院前1个月患者胸闷气急加重,不能平卧,伴有双下肢水肿。来我院急诊查心电图,提示房颤。胸腹CT:心影明显增大,右侧胸腔积液,腹腔、盆腔大量积液。予以强心、利尿和抗凝等处理后症状改善,为进一步诊治收入院。

入院查体:血压105/65 mmHg,呼吸稍促,两肺底可闻及湿啰音,心率110次/min,心律绝对不齐,第一心音强弱不等,各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,腹部稍膨隆,双下肢水肿。

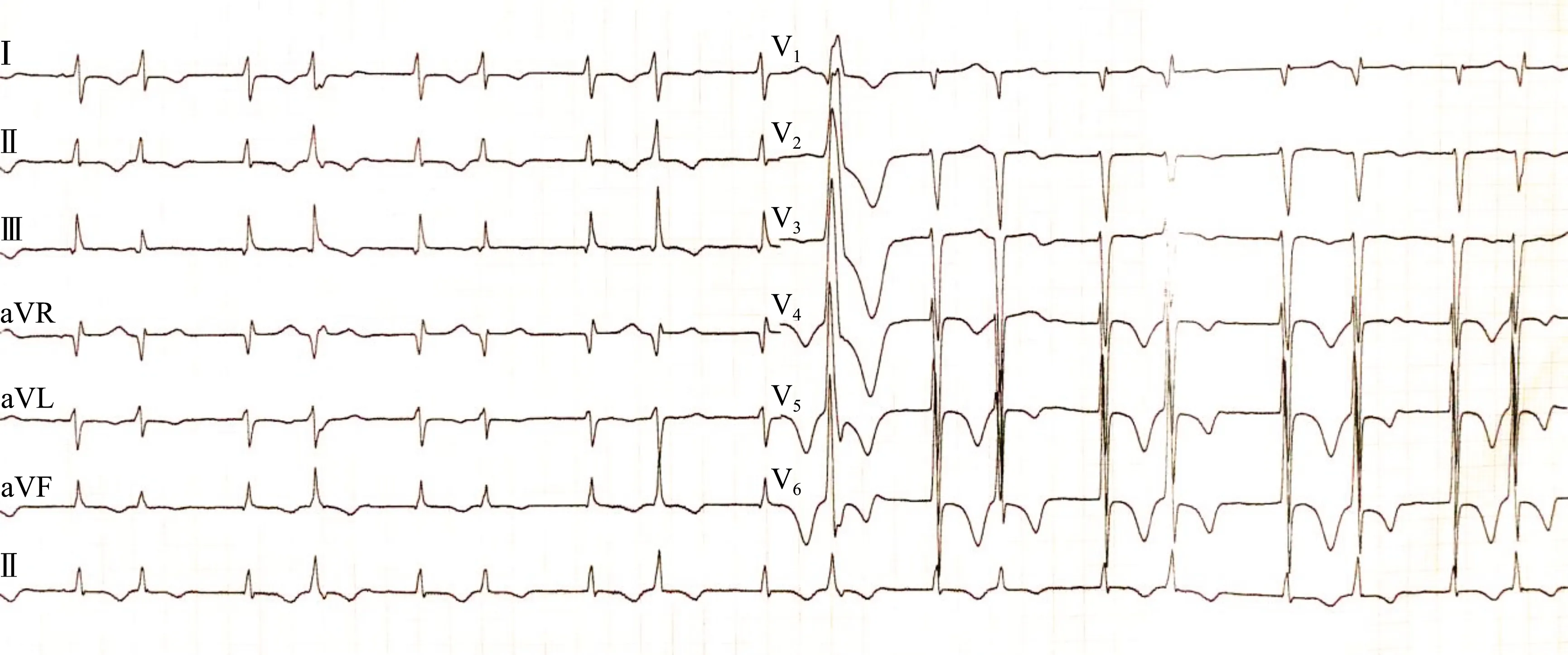

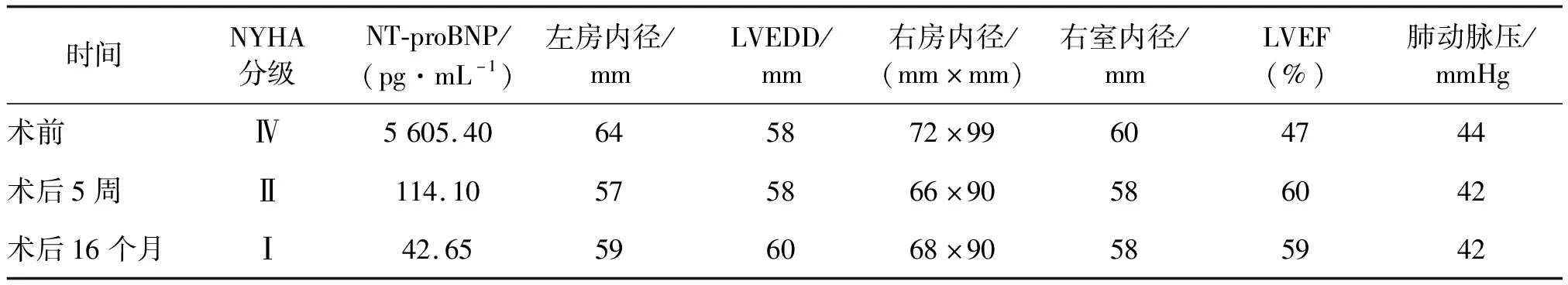

入院后辅助检查:N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)600.3 pg/mL。心电图:房颤伴快速心室率,心率113 次/min,心室内差异性传导(图1)。动态心电图:房颤,偶发室性早搏,总心搏122 059次,平均心率94 次/min。超声心动图:左室除后壁及侧壁外余壁收缩活动均减弱,左房内径(LAD)64 mm,左室舒张末期内径(LVEDD)58 mm,右房内径(RAD)72 mm×99 mm,右室内径(RVD)60 mm,左室射血分数(LVEF)47%,肺动脉压(PAP)44 mmHg。

图1 患者术前心电图

诊疗措施:结合患者病史、临床表现及辅助检查,患者入院初步诊断心动过速性心肌病(tachycardia-induced cardiomyopathy,TIC)、持续性房颤、心功能Ⅳ级。由于患者既往药物治疗及多次射频消融治疗心动过速均无效,且电复律后有10 s以上的长间歇,因此不建议再次消融治疗,根据目前国内外房颤诊疗指南建议行房室结消融联合心脏永久起搏治疗。

由于患者持续性房颤伴有严重的心功能不全,心脏明显扩大,估计双心室起搏比较困难。为确保房室结消融术后尽可能生理性起搏,拟行希氏束(His)起搏+右室心尖电极备用起搏。

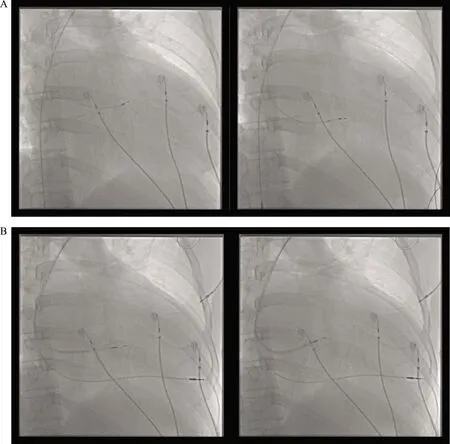

手术经过如下:患者平卧位,局麻后穿刺左锁骨下静脉,置入两根导丝至下腔静脉,透视下将超滑导丝经9F外鞘放入His 315扩张管及鞘管,再送至右室腔;撤出导丝及扩张管,置入3830电极,在His区域反复寻找His电位,但均未找到满意起搏位点;放弃His起搏后拟行左束支区域起搏,然而左束支区域亦未找到满意起搏位点(图2A),更换His起搏304鞘管重新寻找His电位和左束支区域,但可能由于右房过大,解剖结构异常,仍未成功实现His起搏或左束支区域起搏(图2B)。最后行单纯右室心尖部起搏。

图2 分别采用His 315鞘管(A)和304鞘管(B)寻找希浦系统起搏位点

术后继续予以抗心力衰竭(心衰)、控制心室率和抗凝等药物治疗。术后70 d患者再次入院行房室结消融治疗。起搏器程控回顾起搏术后70 d患者心室率,100 次/min以上心率达60%,其中 130~140 次/min为30%。

入院后4天起搏器程控显示120 次/min以上心率高达80%。入院查NT-proBNP为5 605.4 pg/mL,提示患者心衰进一步加重。

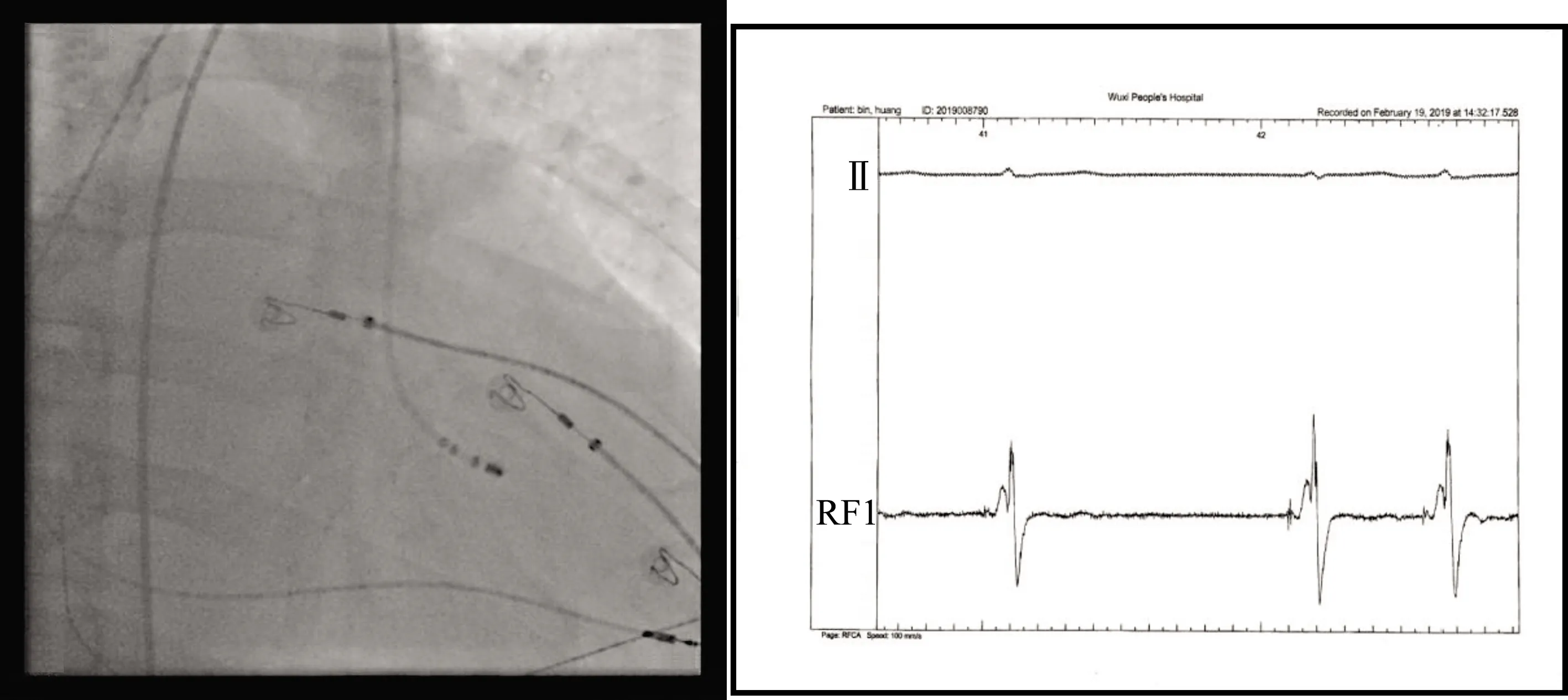

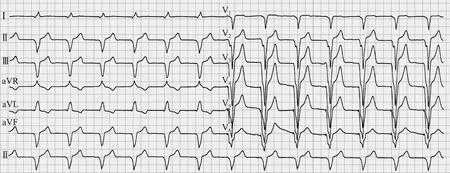

2019年2月19日行房室结消融术,术中因患者右房右室明显扩大,较难标记到令人满意的His电位;在标记到最大His电位处,以30 W和50 ℃多次放电,但未能阻断房室结。遂穿刺右侧股动脉,将温控消融导管送至左心室,在主动脉瓣下室间隔处标记到清楚His电位(图3),予以30 W、50 ℃放电,3 s后房室结阻断,出现三度房室传导阻滞,VVI起搏心律(图4),局部巩固放电120 s。

图3 左心室内标测到满意的希氏束消融靶点

图4 患者消融后心电图

术后管理如下:术后将患者低限起搏频率设置在90 次/min,每月递减10 次/min,第4个月以后设置为60 次/min。术后药物治疗较术前无明显变化。术后5周患者心悸胸闷和气急症状明显改善,复查NT-proBNP为114.1 pg/mL;超声心动图:LAD 57 mm,LVEDD 58 mm,RAD 66 mm×90 mm,RVD 58 mm,LVEF 60%,PAP 42 mmHg,均较术前明显好转,且三维超声心动图提示左心室收缩同步性较好(图5A)。术后16个月随访,患者无心悸、胸闷、气急等不适症状,NT-proBNP 42.65 pg/mL,超声心动图:LAD 59 mm,LVEDD 60 mm,RAD 68 mm×90 mm,RVD 58 mm,LVEF 59%,PAP 42 mmHg,仍提示左心室收缩同步性较好(图5B)。与术前相比,患者术后心功能及心超检查结果明显改善(表1)。

表1 患者术前和术后心功能及超声心动图随访结果

图5 术后5周(A)和术后16个月(B)超声心动图提示左心室同步性良好

讨论TIC定义为长期心动过速或反复发作的快速性心律失常引起心脏扩大,进而导致心衰的一类特殊类型心肌病[1]。TIC的诊断是排除性和回顾性诊断。该患者有长达25年的心动过速病史,药物治疗和4次消融治疗均无效,并出现心脏逐渐扩大和心衰的临床表现,而行房室结消融联合心脏永久起搏治疗后,患者临床表现和心功能短期内(术后5周)迅速恢复,支持TIC诊断。

TIC患者有发生心源性休克及猝死风险,一旦确诊,应积极根治心律失常,但对不能根治的心律失常,应积极控制心室率。该患者25年来持续接受药物治疗和反复消融治疗,但仍无法纠正快速性房颤,并出现严重心衰的临床表现。根据2016年欧洲心脏病学会(ESC)房颤管理指南[2]及2018年中国心房颤动认识和建议的专家共识[3],对房颤患者,当药物控制心室率和症状失败时,消融房室结并植入永久起搏器可有效控制心室率、改善症状。本例患者行房室结消融联合心脏永久起搏治疗后,心功能短期内迅速恢复,进一步证实房室结消融联合心脏永久起搏治疗可能是这类患者较好的治疗方法。

长期右心室起搏可导致心室收缩不同步,从而使血流动力学恶化,加重心衰。希浦系统起搏是近年出现的除传统双心室同步起搏外同样能达到心脏再同步治疗的新方法[4]。希氏束起搏可使激动沿正常传导系统下传,使双心室完全同步激动,而左束支区域起搏也能使左心室激动沿传导系统迅速除极,故左心室电活动几近正常。对本例患者我们首先拟采用His起搏+右室心尖备用起搏的治疗策略,但多次尝试均未成功,最后不得不放弃,改右心室单腔起搏。失败的原因可能与患者右房右室明显增大导致解剖结构异常有关,而右侧房室结消融未成功、左侧消融成功,进一步证实患者希浦系统解剖可能存在异常。值得注意的是,虽然房室结消融后右室心尖部起搏心电图表现为完全性左束支传导阻滞图形,但术后5周患者心功能明显改善、心脏缩小,且左心室收缩同步性良好;随访16个月超声心动图虽未见心脏进一步缩小,但左心室收缩同步性仍然较好,原因可能与扩大的心脏发生心肌重构以及传导系统的变异有关。患者目前心功能良好,如果以后出现心功能不全或下次起搏器更换时可以考虑将起搏器升级为双心室起搏,可能对心功能更有利。

我们以往的研究结果提示房室结消融联合心脏永久起搏器植入患者,术后低限起搏频率建议设置为90 次/min,逐月递减10 次/min,直至60 次/min,可以明显减少患者猝死的发生[5-6]。分析其可能的机制为房室结消融术后立即设置较高的起搏频率,能够减轻缓慢心率引起的心室复极延长,从而减少早期后除极所致的触发活动异常;其次是房室结消融术前后急剧的心率变化可以导致不应期离散度增大,通过术后数月递减起搏频率可减小不应期离散度,从而减少快速性心律失常的发生,故房室结消融术后先设置较高的低限起搏频率再逐渐降低可能是较为实用且可靠的减少患者猝死发生的策略。2016年ESC房颤管理指南[2]及2018年心房颤动认识和治疗的中国专家共识[3]均引用了我们的研究结果[5]。

本例心动过速性心肌病的成功治疗表明,对于药物和消融难以控制心率的TIC患者,房室结消融联合永久心脏起搏是一种有效的治疗方法。房室结消融后为起搏器依赖心律,如果采取心室同步性更好的希浦系统起搏或双心室起搏,可能更有利于改善心功能。房室结消融后先给予较高的起搏频率并在数月内逐步降低起搏频率,可以减少患者猝死发生的风险。