论沃尔特·辟斯顿弦乐四重奏作品中的人工合成音阶

2021-01-26张宝华

●张宝华

论沃尔特·辟斯顿弦乐四重奏作品中的人工合成音阶

●张宝华

(沈阳音乐学院,辽宁·沈阳,110004)

作为20世纪新古典主义作曲家的代表,辟斯顿五部弦乐四重奏作品中运用了大量人工合成音阶,它们对于“新调性”音乐创作的人工调式拓展,以及丰富综合调性半音体系下的和声语言起到了积极的推动作用。在针对六声至八声人工音阶研究的基础上,文中对平移对称九声音阶、镜像对称十声音阶、三全音框架内的非八度周期人工音阶,以及双八度十声人工音阶等七种超八度范畴建构的人工合成音阶进行了总结和归纳。对辟斯顿弦乐四重奏作品中人工合成音阶的分类梳理,不仅可以对西方作品中的纵向和声语言探究做好进一步的材料积累和经验总结,对于中国作曲家当代音乐创作中的人工合成音阶的运用也有着一定的借鉴意义。

辟斯顿;弦乐四重奏;人工合成音阶

无论是“调性”还是“无调性”,两个阵营的作曲家们都在寻求着一种能够代替传统音阶材料的横向音高组织手段。勋伯格从无调性的探索走进十二音体系是出于此目的,斯特拉文斯基、巴托克、梅西安和辟斯顿等作曲家所探索的人工音阶、综合调式等手段也同样是出于此目的。人工音阶是20世纪“调性”作曲家大量探索的“试验田”,从梅西安1942年出版的《我的音乐语言》,到1947年斯洛尼姆斯基出版的《音阶与旋律模式大辞典》对于“人工音阶”的理论构建,再到斯特拉文斯基、巴托克、辟斯顿等大量作曲家作品中形形色色人工音阶的运用,每一位作曲家对人工音阶的运用都有着其个性化的使用方式。在辟斯顿的弦乐四重奏作品中,人工音阶的设计有的是在八度内,有的超出了八度的范畴;有的人工音阶具有对称特征,包括镜像对称与平移对称,有的则不具有对称特征。本文重点针对辟斯顿五部弦乐四重奏中的人工九声音阶与合成音阶的具体运用情况进行研究,旨在探寻辟斯顿音乐创作中音阶材料的丰富性。

一、平移对称九声音阶

下文中的每一个谱例的篇幅会越来越长,这是与作曲家整体旋律构思的过程中,不同音阶调式的“综合”、“混合”与“合成”原则密不可分的。因为在观察某个乐句或乐段的局部时,辟斯顿确实是在运用五声、六声或七声音阶,并且这些音阶会不加修饰地直接以横向“旋律”的形态出现。但是整体分析后又会发现,这个乐句或乐段中的音高结构可以“综合”成九声—十七声的“综合调式”形态,或者前后会出现不同音阶或调式的“嫁接”样式。这些“合成”的“线性成分”是本文论述的重点。

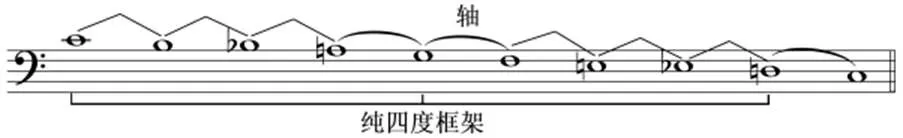

谱例1中的平移对称九声音阶是以C-G-D的下行纯四度框架建立的。

谱例1:1-Ⅲ,第8-10小节Vc.声部。

在辟斯顿SQ-1-Ⅲ的开始a句(第1-12小节),整体Vc.声部形成了综合十一声音阶,但在局部的第8-10小节,出现了完整的1:1:1:2的“平移对称九声音阶”,例1中的音阶是按照谱例2中Vc.声部下行进行方式原样列出的。这种排列方式与整个乐章开始的四度叠置和弦有着直接的渊源,同时也更能说明这个对称人工音阶的以下特点:

1.谱例1中“平移对称”音阶存在着上行与下行两种不同的平移对称音程比例。如果下行,会构成中间全音为轴的1:1:1:2的平移对称现象;如果上行,又会构成同样轴音程的2:1:1:1平移对称现象。所以例1是原旋律中音阶模式的照搬,没有按上行排列。

2. 谱例1九声音阶结构是以两次下行纯四度C-G-D为框架构建的,这三个音的纯四度框架也是整个SQ-1-Ⅲ乐章的开始和弦,并且和弦音由上至下的排列也是C-G-D-C,与此处的音阶框架完全一致。

谱例2:1-Ⅲ,第8-10小节总谱。

3.谱例3是谱例1九声音阶填充bD和bA之后的十一声音阶形态。从某种角度看,它依然是F-G这个全音轴的左右两端各5个半音音程的对称形态。

谱例3:1-Ⅲ,第1-10小节Vc.声部的十一声人工合成音阶。

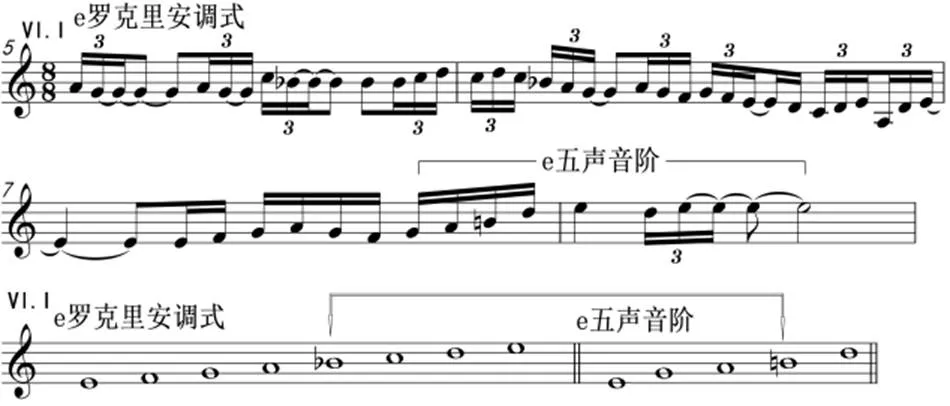

二、镜像对称十声音阶

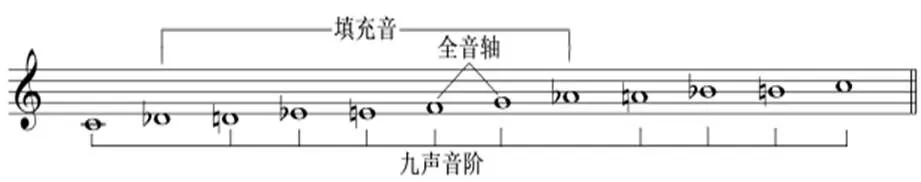

这一部分论述的镜像对称十声音阶是在罗克里安调式的半音填充模式下架构的。

在一些完整的旋律中,经常可以划分出小的截断或区域。这些截断有明确的音列特征,但是相互之间看似割裂且并不统一,不仅没有完整的调式音阶特征,而且连接在一起还体现着高度的半音化倾向。此时需要将这些割裂的旋律片段搁置在整体的旋律中去观察它的音阶形态,从而来分析这些音列在纵向音高结构中的作用和作曲家的写作意图。

谱例4-1中的旋律可以分成三个区域。第5小节由bE-F-G-bB音列构成,它有着无半音五声音阶的特征,在很多西方作品中都可以看到这种不完全五声音阶的运用,西方理论家称其为“无半音音列”;第6-7小节的下行音列B-C-D-E-F-G有着明显的罗克里安调式的痕迹,它与完整的罗克里安调式相比只少了一个A音;最后两小节的进行则完全是人工痕迹的音级进行向主音B的回归。所以在看待这个旋律时,三个相对独立的区域均不构成完整的独立音阶,只是具有某种音阶调式的痕迹或特征。因此对这样的旋律要综合其音高结构加以分析,不能简单将某些音视作外音来看待。

将谱例4-1上方旋律中的音高结构加以综合会得出下方的镜像音阶形态,以中间的音程E-F为轴,两端形成1:2:1:1和1:1:2:1的镜像对称形态。这个人工音阶也可以看成是罗克里安调式Ⅲ-Ⅳ,Ⅴ-Ⅵ,Ⅶ-Ⅰ音中间的半音填充。其中第5小节的#D与第7小节中bE的等音状态是辟斯顿在人工音阶设计时安插Ⅰ-Ⅴ音的框架,而且有时这种主-属的框架支撑不止一个。

谱例4-1:1-Ⅱ,第5-8小节Vl.Ⅱ声部镜像对称十声音阶。

如果说谱例4-1中以罗克里安框架构建的对称十声音阶有些牵强的话,我们再列举同样小节数的Vl.Ⅰ声部旋律(见谱例4-2)。这个声部界限清晰地将这个4小节的旋律分为两个部分,第5-7小节是罗克里安调式,第7-8小节是G五声音阶(落音E)。在所有的自然音阶中,罗克里安调式的色彩最为暗淡,这与该调式的主和弦是减三和弦有着直接关系。“为了避免罗克里安调式中Ⅰ-Ⅴ的三全音影响该调式中心和弦的稳定性,所以经常会对这个减主三和弦作半音改动的处理,这样罗克里安调式的暗淡特征则会有所变化。这一调式的主和弦通常不用五音,或用附加音代替五音。”[1](P26)按照这种解释,则辟斯顿在谱例4-2中第7-8小节出现五声调式旋律就很好理解了,因为这个五声调式和之前的e罗克里安调式只相差一个音♮B,这个音正是前面罗克里安调式所缺失的纯五度稳定音,在横向旋律中,辟斯顿并不是单纯的引出这个音,而是连带着整个五声音阶将♮B引出。将谱例4-2的前后两个调式进行综合,会得出双Ⅴ音(bB和♮B)的罗克里安调式“八声调式”。

谱例4-2:1-Ⅱ,第5-8小节Vl.Ⅰ声部e罗里安调式与e五声音阶的合成。

通过这两个例子,我们可以看到,辟斯顿作品中的人工调式设计往往会有一个“骨架”为支撑,这个骨架可能是之前谱例1中的纯四度框架,也可能是七声调式的半音填充,还有可能是下面列举的三全音框架。

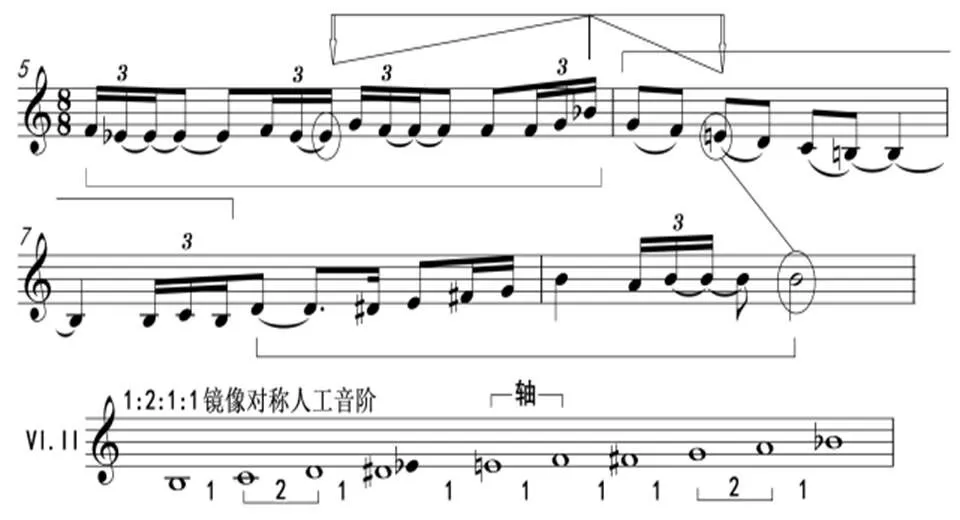

三、“三全音”框架内的非八度周期人工音阶

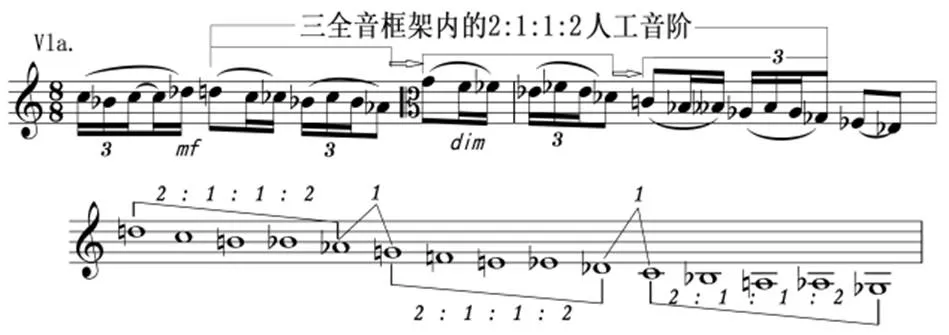

谱例5-1是由三组2:1:1:2的五音列通过半音相互连接而成的非八度人工音阶。辟斯顿运用这些非八度人工音阶不会无限循环下去,因为当循环至重升或重降的等音形式时,会重新在一个新的音上开始继续循环或者换成其他种类的人工音阶或调式,因为再继续下去会导致记谱上的一些不必要的麻烦。在后文提到的所有“非八度周期”人工音阶中,基本都会按照这样的方式循环。

谱例5-1:1-Ⅱ,第16-17小节Vla.三全音人工音阶。

如果将谱例5-1的人工音阶形态还原回多声部例证中,则谱例5-2的下方声部是1:3人工音阶,上方声部是旋律和中间三度和声层之间的对位化三和弦、六和弦。这些看似传统的三度叠置和弦实则是在现代人工音阶思维下形成的,对于其中涉及的2:1:1:2非八度周期人工音阶则一目了然。辟斯顿运用这些具有现代意义的人工音阶来构成传统的三和弦或六和弦,这些和弦大多是以平行进行的状态进行连接,这么做一方面回避了调性,另一方面避免了传统的功能连接。

谱例5-2:1-Ⅱ,第16-17小节总谱。

四、双八度十声人工音阶

谱例6-1是4:1:4的大三度和小二度之间的人工音阶,它经常被辟斯顿用在连接部。它可以有几种分组和对称的原则,每种循环模式下呈现的状态和所起的作用是不同的。

谱例6-1:5-Ⅱ,第43小节,1:4非八度人工音阶。

1.如果以双八度为单位,如谱例6-1中前10个音来看,从开始音b2-b之间实际上形成了两个八度之内对称的九声音阶,其音程排列形态是以#c2-a1的大三度(半音数4)为轴,两边是4:1:4:1与1:4:1:4的镜像对称状态。按照这样的看法则前三拍是有调性的。因为起始音b2和结束音b之内的音高结构如果按二度模式排列实际上已经构成了综合九声音阶B-#C-E-#F-A-B的框架,见谱例6-2第1小节。这一小节的最低音#A可以视为对主音具有半音倾向性的人工导音。谱例6-1的划分原则对于前三拍成立,而对于后三拍则不成立。

谱例6-2:5-Ⅱ,第43小节Vl.I声部。

2.谱例6-1后三拍也具有C调性质,并且倒数第三个音的G-C形成了V-I的支撑,也在强调这个局部C调的性质,但是之前双八度的4:1镜像特征就不存在了。后三拍实际上形成了以a1-bB为轴的4:1:4的镜像八声音阶。最后四个音的1:5:1实际上是具有C调性质的“双导音对称和弦”①。如果还按照前一点的分析原则,将后三拍的音进行二度排列,是谱例6-2第2小节的音阶形态,它不具备九声调式C-D-F-G-bB-C的框架。

尽管前后两个三拍都具有明确的调性主音,但是并不能简单将这些音归结为附带“和弦外音”的九声综合调式,因为调性因素虽然存在,但是调式痕迹已经被“车轮式”滚动的4:1循环音程推进的荡然无存。尽管这种音程式声部进行会与综合调式形成某种排列上的巧合,但它绝不是调式旋律的发展手法,所以应该将这个片段归结为人工调式部分。

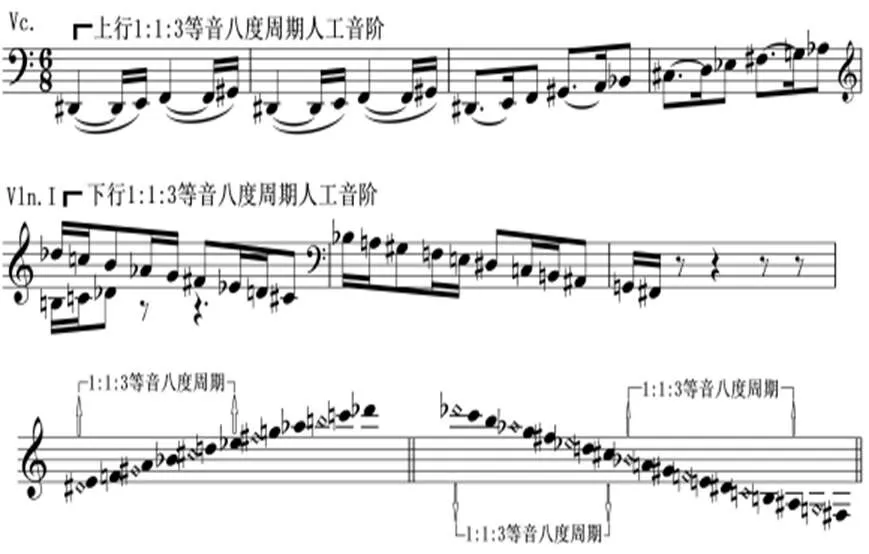

五、1:1:3“等音八度周期”人工音阶

谱例7-1是SQ-2-Ⅰ的第55-61小节Vc.声部与Vl.Ⅰ声部所使用的1:1:3“等音八度周期”人工音阶,它与梅西安的“有限移位调式”有着本质的区别。梅西安的人工音阶模式必须是真正八度音之内的等分等比音列,下方辟斯顿的人工音阶并不是真正意义八度内构建的音阶,它更像是人工比例设定下的一种音列循环模式。这里的等音八度#D与bE既可以记成等音,形成三组1:1:3音列构成的超八度十声音阶,又可以形成谱例7-1中多于十声的1:1:3音列循环模式。

谱例7-1:2-Ⅰ,第55-61小节Vc+Vla.声部。

首先,音阶两端的“八度”音#D和bE(减九度)并非真正意义上的八度,而是“等音”八度。由于并非真正的等音,所以其人工音阶本身有着高度的半音化和十二音特征,并且这种十二音特征不局域在一个八度范围之内。从谱例7-1中的音阶总结来看,它们均有着较宽音域,尽管音列中的增二度音程具有局部的和声小调特征,但是由于音列的不断循环导致增二度导向主音的稳定效果“转瞬即逝”。

其次,所谓的“周期”也仅仅是指“等音”八度内的相对“封闭状态”。在这个“等音”八度之内,形成了三组半音(如#D-E-F的半音数比为1:1)用两个增二度(半音数3)相连的对称音高结构模式。

再次,仔细观察辟斯顿运用“等音”八度周期内的音高可以感觉到,辟斯顿在极力按照传统音阶模式排列和记谱。之所以这样说,从谱例7-1下方排列出来的音阶状态便能够看出,如果不考虑升、降、还原记号,无论上行还是下行音阶,都是按照相对的“自然音”的顺序排列。辟斯顿在呈现此处“人工音阶”旋律的发展进程中,不会为了刻意追求人工音阶的音程比例设计原则而出现重升或重降音,更不会出现相同音级的升、降或还原。这一点不是笔者的猜测,而是辟斯顿确实在回避“过分”的“人工痕迹”。从谱例7-1中Vc.声部行进的上行bD音戛然而止,Vl.Ⅰ声部提前半拍在第59小节的强拍进入,采用相反方向依然按照1:1:3音程比例关系向下进行便可以进一步确定这个论断。因为谱例7-1中上行的1:1:3人工音阶到达bD后,如果再继续按音程比例上行,便会出现bbE、bbF……所以作曲家才提前加入小提琴声部采用人工音阶的反向下行进行。而下行人工音阶最后结束在#F音上并不是因为会出现重升或重降音的缘故,第51小节(谱例中省略,从第55小节开始)的开始音和第61小节的结束音均为#F音,它可以看作是这个乐句的主音。第61小节从Vl.Ⅱ声部开始进入连接部,运用大小调和中古七声调式相结合的“线性对位”手法。

谱例7-2:2-Ⅰ,第55-59小节人工音阶。

最后,对比谱例7-2中辟斯顿以纯四度为框架进行1:1:3的循环音列可以看出,它出自于古希腊半音调式的前四个音,只不过辟斯顿将这个音阶中间的A-B全音改为半音,形成了上述超八度循环的人工音阶。之所以这样做是因为每向后进行一组,前一组的起始音都会对下一组的起始音形成一种Ⅴ-Ⅰ的推动力。如谱例7-2第二组的开始音#G(bA)如果作为主音,则前一组的起始音#D(bE)便会形成对#G(bA)的属支撑作用。也正是这种无限循环的属-主推动力,才使得这个人工音阶具有典型的“单声部泛调性”特征,因为每个“主音”在行进过程中都不曾停留,但每一次音列的推进都会获得之前音列开始音的属音支撑,所以它不是无调性。辟斯顿设计这个人工音阶时是考虑调性因素的,而且如此设计会在理论上形成一种“循环调性”的特征,即无论这个音列向上还是向下,每一次循环所形成的短暂调性都存在。

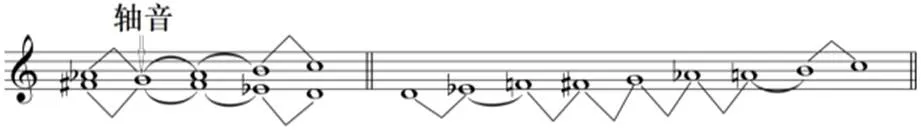

六、交叉对称人工音阶

谱例8第157-162小节的旋律如果进行音高总结,可以归纳为音列#F-G-A-B-C,第163-167小节旋律如果进行音高总结,可以归纳为音列D-bE-F-G-bA。单独看前后任何一句都不能构成完整的调式音阶,也没有人工音阶的可能性。

谱例8:3-Ⅲ,第157-167小节,平移对称旋律。

如果将谱例8中的音高加以叠合,便会出现谱例9中第1小节“交叉对称”的“轴音列”。其中的交叉点G音,既是两个乐句五音列中唯一的共同音,也是产生整个音阶的“轴音”。将这个交叉对称的“轴音列”进行横向排列便会形成谱例9中第2小节的人工音阶形态。之所以将D音作为开始音,是因为谱例8中的“平移对称”旋律最后结束在D音上。这个横向铺开的人工音阶如果以中间的G音为截点,两边依然构成“镜像对称”音列,但是它与左边G音为轴的1:2:2:1结构完全不同,右边音阶中,左右两端四音列是1:2:1:1。这些横向的音高材料如果再进行纵向叠置,便会形成完全不同于传统的和弦结构。如果按照传统七声音阶隔音排列构成和弦的原则,D-F-G这个非三度叠置的和弦便会成为I——主和弦。

谱例9:3-Ⅲ,第157-167小节交叉对称人工音阶。

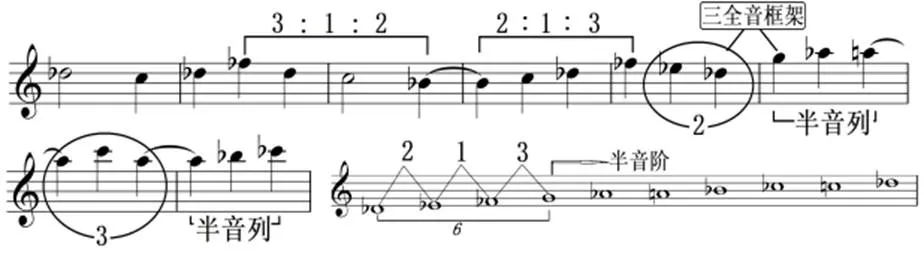

七、X音列(阶)+ 半音列(阶)的组合式人工音阶

所谓X音列,指的是任何调式或人工音阶的开始几个音(通常是3-5个音)形成的音列+半音阶。这种“拼装式”的“人工合成音阶”,使得辟斯顿的作品中无论是横向旋律的走向,还是纵向和弦的构成及和弦连接,都既保持着若隐若现的调性因素,又充斥着高度的半音化特征。正是由于人工音阶的多样化交织特点,才使得辟斯顿作品中的半音化和声手法与浪漫派晚期调性和声的半音化写法完全不同,这即是辟斯顿独特又极具个人风格的原因之一。

“组合式”是指旋律中可以分割成几个“部分”,这些部分可能是独立的调式音阶,也可能是由3-6音的音列构成。每个音列尽管有着某些音阶的个性,但由于缺少某个音或几个音从而不能构成完整的调式音阶,所以仅仅按照音列中的音程性质简单概括其特征。

谱例10中所排列的“人工合成音阶”半音模式为:2-1-3-1-1-1-1-1-1。这种排列更加接近“吉普赛小调音阶”②2-1-3-1-1-3-1的音程比例关系。谱例12中的后半部分均是半音排列,它好像将吉普赛小音阶后边的增二度(3)进行了“半音填充”,只留下了前面2:1:3的特性音列。从谱例10中可以看到辟斯顿巧妙处理“1:2:3”音列的旋律发展手法。如果将谱例10中的旋律音加以总结,会得出一个九声的“人工合成音阶”,这种“合成”是“特性音列”与半音阶的人工组合。音阶的前四个音是bD-bE-bF-G,音程比例2:1:3的“第一完全数”③音列,音阶的后面是G-bD的半音列。更为巧妙的是,旋律中处在第2-5小节核心位置的bF-bD-C-bB——3:1:2音列被“融化”到了半音阶中,并没有在旋律中完整出现的bD-bE-bF-G 四个音,而是在音阶排列中成为“人工合成音阶”中的“核心音列”。

像谱例10中X音列+半音阶的“人工合成音阶”经常在辟斯顿的早期作品④中出现。同属于此类情况的还有

谱例10:1-Ⅰ,第64-71小节的“第一完全数”音列+半音阶。

SQ-1-Ⅰ中的第127-138小节四个声部的人工合成音阶,均属于不完全的八声音阶与半音阶的合成,音阶分析见谱例11。

谱例11:1-Ⅰ,第127-138小节的各声部人工音阶。

之所以把半音阶归类为“人工合成音阶”中,主要是因为按照其十二等分的原则,半音阶应属于数理化人工均分十二音音阶类型。与晚期浪漫主义作品中的高度半音化声部进行不同,20世纪的调性作曲家们对于半音阶的运用更加“理性化”。它们往往作为一种横向线性声部的进行手段,与全音阶或无半音的五声音阶产生一种材料上的对比。

本文所论述的人工合成音阶的七种主要类型,其实是在分类总结并梳理辟斯顿五部弦乐四重奏中所使用的音阶材料“资源库”,这些音阶种类目前还仅仅是以横向单一声部作为例证。在辟斯顿弦乐四重奏有关“纵向音高结构”的研究中,这些单一旋律的多种调式音阶“混合体”便会以一种更加“立体”和“多元化”的叠加方式展现在我们面前。本文内容已经显现出辟斯顿横向声部发展的复杂特征,追溯其原因,一方面在于作品中运用音阶材料的“庞杂”,另一方面也与旋律发展过程中作曲家既坚持调性主音原则又高度“半音化”的声部特征有着直接关系。辟斯顿在其弦乐四重奏作品中所使用的人工音阶与人工合成音阶,不仅对于研究辟斯顿其他作品具有重要的指导意义,对于当代中国作曲家创作中,如何创新性地结合中国五声调式与民间音乐素材方面,亦有着重要的参考价值。

注释:

①#F是C调属音G的导音,B是主音C的导音。

②对于“吉普赛小音阶”在辟斯顿弦乐四重奏作品中的运用例证,详见张宝华《辟斯顿弦乐四重奏作品中的人工音阶类属及运用方式》,发表在《中国音乐学》2019年第2期,第127页。

③对于“完全数”的解释,详见张宝华《辟斯顿弦乐四重奏作品中的人工音阶类属及运用方式》,发表在《中国音乐学》,2019年第2期,第126页。

④有关辟斯顿创作时期的划分,详见张宝华《简论辟斯顿的三个创作时期及其五部弦乐四重奏》,发表在《乐府新声》2018年第4期,第39-49页。

[1][美]文森特·佩尔西凯蒂著;黄大同,杜亚雄译.二十世纪和声学——原创样式与应用[M].上海:上海音乐出版社,2009.

J613.6

A

1003-1499-(2020)04-0068-06

张宝华(1982~),男,博士,上海音乐学院作曲理论在站博士后,沈阳音乐学院副教授。

2020-11-10

责任编辑 冯存凌