非物质文化遗产传承下的汉绣产业空间发展现状及策略*

2021-01-13李瑞,刘松,冰河

李 瑞,刘 松,冰 河

(1. 武汉大学 城市设计学院,湖北 武汉 40072; 2. 武汉市规划研究院 新区分院,湖北 武汉 430014)

非物质文化遗产具有高度的历史、艺术、科学价值,深入挖掘其所蕴含的文化内涵,可以为当代城市文化的发展提供借鉴,有助于提升城市的文化影响力和软实力,为城市经济腾飞插上有力翅膀[1]。汉绣发展至今,已有两千多年的历史,以其独特的针法以及其所代表的荆楚文化而闻名。2008年,汉绣被纳入第二批国家级非物质文化遗产名录。作为武汉乃至湖北地区极具地方特色与历史文明积淀的结晶,汉绣的传承与发展对湖北省尤其是武汉市的城市文明建设具有重要的意义。

一、汉绣的历史发展及其在武汉的空间演化

汉绣自其萌芽至今共有2000多年历史,大致可分为萌芽-发展-繁荣-鼎盛-衰败-复兴-再衰落-再复兴八个阶段(见图1),主要演变范围在今湖北省及周边地区。

图1 汉绣的历史发展及其兴衰

汉绣的萌芽最早可以追溯至西周楚绣的出现。随着楚地的发展,刺绣也获得了很快的发展。到了春秋战国时期,楚国的刺绣不仅仅在国内受到欢迎,还远销到西伯利亚等地[2]。该时期的楚绣可以说是汉绣发展的源头。

元代之后,随着植棉、纺线技术的进步,汉绣得到快速发展。据《湖北省洪湖县地名志》记载,“元末陈友谅出征南下,因无军旗,其妻潘氏招来大批民女,集中在洪湖市峰口镇军营所在地赶绣军旗,并将每个士兵上衣绣了个‘陈’字”,后此地名“绣花堤”,而湖北的“无女不绣花”之说也就这样流传了下来[3]。

明清时期是中国刺绣发展的一个重要阶段,受资本主义萌芽的影响,商品经济的活跃促使各地刺绣以商品形式出现并流通。汉绣在这样的背景下传入武汉,并在武昌形成基地。清嘉庆年间,汉绣在江夏(武昌)、夏口两地初具规模。1860年,武昌汉绣业在武昌塘角(今新河街一带)开辟第一个铺外刺绣加工基地。1861年汉口设立外贸口岸,许多优秀的刺绣艺人在大夹街、万寿宫一带开铺设局,汉口刺绣业达到鼎盛。武昌汉绣则以青龙巷较为繁盛,后又在武昌塘角(今新河街一带)开辟了第二个汉绣加工基地[4]。至光绪年间,汉口万寿宫江西会馆附近汉绣铺面、作坊林立,形成了汉口绣花一条街,今“绣花街”因此而得名。此后,汉口刺绣业日渐兴旺于武昌(见图2)。

图2 汉绣在武汉的空间演化

抗日战争时期,汉绣文化遭到一定程度的破坏。1938年武汉沦陷,刺绣工业基本转入农村。1943年,汉口绣花街、大夹街一带绣铺毁于战火。直到抗战胜利,汉绣艺人开始重新加入汉绣行业,特别是汉口万寿宫绣花街一带的汉绣活动开始恢复,这也为新中国成立后汉绣的快速复苏创造了条件。1949年以后,武汉地区仅有汉口万寿宫还存在9家绣铺。1951-1957年,在9家绣铺的基础上先后合并成立了第一、第二、第三汉绣联营社,武汉市第一工艺刺绣生产合作社,武汉市民艺戏剧绣品合作工厂,并恢复武昌白沙洲和积玉桥两个场外加工基地[5]。

“文革”时期,汉绣又一次遭受重大打击。由于大量汉绣艺人的转行,“文革”结束后,汉绣不但没有得到复苏,反而被改革开放后的机器化生产所逐渐取代,使其文化传承再次面临严竣考验[6]。直到1978年思想解放,包括戏剧在内的文化艺术开始恢复,武汉戏剧用品厂成为汉绣生产的主要基地,并恢复了周边地区的生产加工点[8]。2011年武汉市武昌区政府在昙华林建立了汉绣基地,定期开办讲座,普及汉绣知识,教授汉绣技艺,使得汉绣的知名度得到扩大[7]。

二、汉绣的文化内涵及作用

(一)汉绣的文化内涵

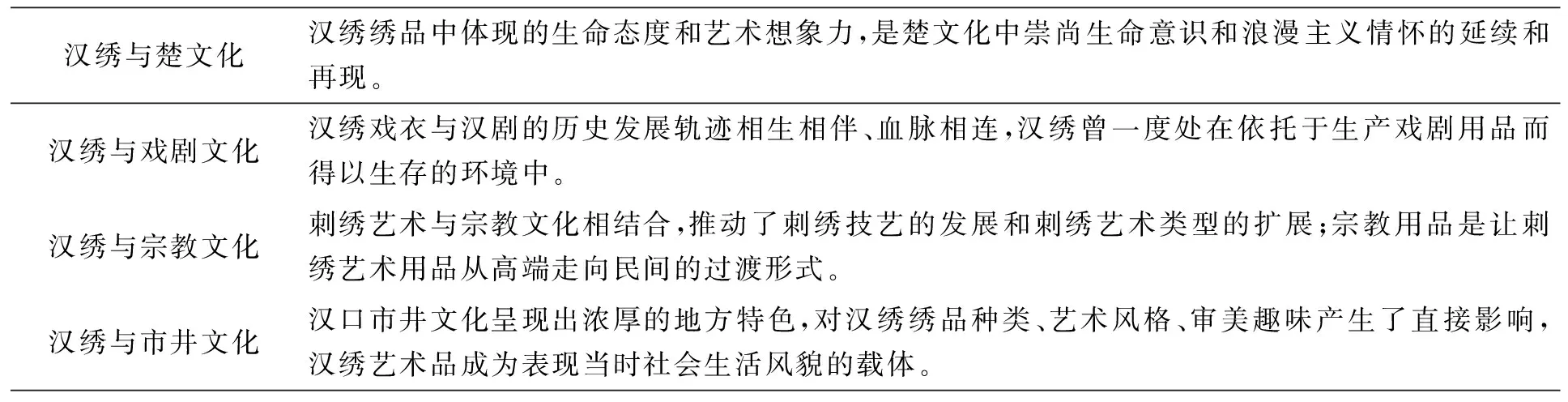

汉绣是湖北民间艺术的一种,它与楚文化、戏剧文化、宗教文化、市井文化息息相关。首先,汉绣的产生离不开楚文化。它是以楚绣为基础,融合荆楚一带地区民间刺绣手法而成一体的绣法[9]。它在楚文化的土壤中生根开花,浸透着荆楚地域的风土人情和民俗习尚[3]。其次,汉绣的发展离不开戏剧文化的传播。早期汉绣是伴随着汉剧而传入到汉口,并在武昌形成基地,且其中很大一部分绣品是戏剧用品;特别是在遭受“文革”打击以后,汉绣产品正是依托着武汉戏剧用品厂而恢复生产的。另外,宗教文化用品也是汉绣产品里的重要组成部分,尤以道袍、袈裟、僧帽、龙帐、经幡等宗教服饰为主;而这部分绣品的样式和图案则从侧面反映了该时期宗教文化的发展及特点。最后,汉绣在汉口发展壮大直至达到鼎盛,因此汉口的市井文化对汉绣的艺术手法、品种类型、艺术风格以及审美特色等均产生了深远影响。[7]

表1 汉绣的文化内涵

(二)汉绣的文化作用

1.汉绣的传承可以提升居民旧城改造的文化认同感。旧城改造的核心在于其本身的文化挖掘和地区认同感。根据调查结果显示,80%的普通民众和60%的从业者认为,汉绣扎根旧城提升了老城区的特色和文化档次,同时有一半左右的民众和从业者都认为旧城也为汉绣提供了适宜的展示空间。

2.汉绣的传承有利于社区文化的营造。社区内各职业的人以汉绣为纽带聚集于社区作坊,职业构成多元,促进了不同人群的交往,对社区文化和认同感营造具有促进作用。汉绣生产的活动空间相对固定,对街区人群有集聚效应,再加上人群构成的多元性,促进了人际网络结点的产生,营造重要的交往空间,增加了社区活力,进一步发展成传统文化的交流中心。

3.作为文化产业之一,汉绣能为中老年人提供较好的就业机会。从武汉市汉绣从业构成上看,部分汉绣从业者在从事汉绣前为家庭妇女,在对这些家庭妇女进行相关汉绣技术的培训后,经筛选,从初学者转变为爱好者最终成为汉绣从业者。从汉绣从业者年龄分布上看,目前武汉市从事汉绣的人员基本集中在中老年人群。这些人群大多为城市退休职工以及下岗家庭妇女。因此从事汉绣工作是一种很好的晚年选择。

4.汉绣的传承有利于城市旅游发展及文化传播。汉绣织品的推广,有力地传播了荆楚文化,并使其传播全国乃至国外,如经典的外交国礼——汉绣黄鹤楼,为武汉起到了很好的窗口宣传作用。旅游景点作为汉绣织品的主要销售点,在吸引游客的同时也使得汉绣商品拥有了潜在客户共享的外部效应。

三、本课题的调查设计及样本选择

本课题采用集中座谈及走访的形式,共调查从业者48人。其中,男性3人,女性45人,可见汉绣从业者以女性居多。从年龄段上,以41至50岁居多,为24人;50岁以上为14人;40岁及以下为10人。从学历上,初高中学历为28人;大专及以上学历为20人。

在昙华林、江汉路等商业老街及东湖、黄鹤楼等风景名胜区针对消费者发放调查问卷共计360份,收回有效问卷343份。其中,男性161人,女性182人。从年龄段上,30岁以下为163人,31至40岁为102人,41至50岁为42人,50岁及以上为36人。从月收入水平上,无收入(学生)为95人,1000元及以下的为10人,1001元至3000元的为56人,3001元至5000元的为89人,5001元至10000元的为58人,10000元以上的为35人。

四、汉绣传承与产业发展所面临的问题

(一)从业人员数量较少,高精尖人才缺乏

1.通过实地调研和资料收集发现,汉绣从业者目前大概只有三千人,且年龄主要集中在40-60岁区间,年轻从业者很少,汉绣发展的年轻后继力量不足。另外,1991年起,苏绣刺绣界中有四人被国务院授予为国家级“突出贡献专家”称号,9人被授予“中国工艺美术大师”称号[10];相较之下,汉绣目前还没有一位获得国际级大师称号的专家。

2.通过调查问卷发现,超过一半的人认为汉绣价格过高、消费不起,汉绣的经济价值得不到大众认可。而从调研数据看,部分销售业绩较好的汉绣绣品店年收入可以达到20-30万元,而销售较差的一年只有5万元左右,甚至连房租也难以维持,每年都有汉绣绣品店关门倒闭的情况发生。目前,武汉地区汉绣从业者整体经营情况一般,据统计,武汉汉绣产业总体年销售额不足500万元。另一方面,经调查发现,汉绣从业者的工作量和收入不匹配,整体收入较低,主要集中在月收入1000-5000元这一区间。

3.通过调查还发现,从业超过十年的从业者会开始培训学生,但培训人数有限,总人数不超过五百人;而这也是目前绣工的主要培训方式,占总绣工人数的一半。但另一方面,培训的淘汰率很高,达到三分之二,因此真正能留下从事汉绣的人更少。

综上来看,汉绣从业门槛较高,大众认可度较低,与此同时,其工时长,收入低。因此,全职从事汉绣工作的人较少,也很少有年轻人愿意选择这门职业;且汉绣大师稀少,人才青黄不接,这些因素成为了汉绣传承发展的最大瓶颈。

(二)从业人员素养偏低,艺术创新不足

1.通过访谈以及调查问卷发现,汉绣的从业者多数学历偏低,拥有艺术相关专业学历的人较少。因此,汉绣的制作过程中,更多体现的是临摹和拓印,缺少艺术创作。

2.数据显示,超过八成的汉绣从业者从事最基础的制作过程,汉绣研究的从业者只有三成。专业研发机构和队伍是传统民族工艺和文化传承的保证,而汉绣的研究创新主要依靠从业者的自主创新,因没有相应的研究机构提供支持而显得势单力薄。

3.通过调查消费群众发现,近两成被调查者认为现存的汉绣“产品图案样式老土,没有与时俱进”。其中,约70%的人认为汉绣图样的发展应该以中国传统文化及地方特色为核心进行创新,剩下30%的人认为现代汉绣图样应该融入现代画派或西洋风格。

综上可知,汉绣从业者整体艺术素养偏低,艺术创新不足,不能满足当前市场需要,是汉绣发展的又一阻碍因素。缺乏艺术创新就缺乏生命力,没有精品意识和创新精神,任何传统手工业的生存都将陷入困境。

(三)汉绣产业化发展与经营处于起步阶段,产业链不完善

随着社会的发展,汉绣也从过去的家庭手工业生产模式进入到商业化模式,其产业链大致分为原料采购、设计底图、刺绣产品、商品包装、批发销售、终端经营六个环节(见图3)。

图3 汉绣产业链示意图

1.“原料采购”环节。通过对汉绣从业者访谈发现,所有汉绣原材料均从江浙地区购买,本地原产料生产不论从数量还是质量上都缺乏优势。

2.“设计底图”环节。汉绣的刺绣底图基本上是从业者自主设计和创作,缺乏与本土画家或艺术家的合作沟通,艺术上创新不足。

3.“刺绣产品”环节。通过对武汉各个汉绣点调研发现,目前汉绣点零星发展,没有建成具有群聚效应的绣坊群,没有形成规模化、产业化生产,更难以形成旅游动线。

4.“商品包装”环节。通过采访“任本荣工作室”了解到,虽然汉绣产品注册了商标,但由于是纯手工制作,每件产品的商标形状均不一致,从业者渐渐取消了这道工序。

5.“批发销售”环节。通过走访以“武汉非遗文化发展公司”为代表的汉绣商业销售机构发现,这部分企业都只是刚刚兴起,处于发展的初期阶段,拉动作用不够明显。汉绣产业属于文化产业,投资周期长,效益回报慢,而且没有良好的销售渠道和专门的展销点,加上政策上给予的支持力度较小,也是很多企业不敢进军汉绣的原因。

6.“终端经营”环节。通过调查发现,现今汉绣市场上流通的汉绣产品均为人工刺绣,每件产品的人工时间成本都很大,价格由几百元到上万元不等。可借鉴苏绣的成熟产业体系,刺绣行业形成产业化发展必须要有低、中、高不同档次与等级的产品以满足不同消费群体的需求。汉绣缺乏几十元左右的低档产品,这也是它未能很好地与武汉旅游业相结合的原因。从民意调查来看,接近一半的民众认为汉绣产品价格过高,有一半的民众支持少部分汉绣产品用机器生产代替。民众的想法符合汉绣产业体系化发展的要求,机器化生产可以降低成本,扩大其受众,提高其知名度。

综上来看,汉绣产业链整体处于初步形成阶段,商品包装和批发经营的产业化已基本形成,设计底图和刺绣产品这两个阶段的产业化刚刚起步,原料采购和终端经营还未开始产业化进程。

五、汉绣产业空间及其发展策略

(一)培训空间

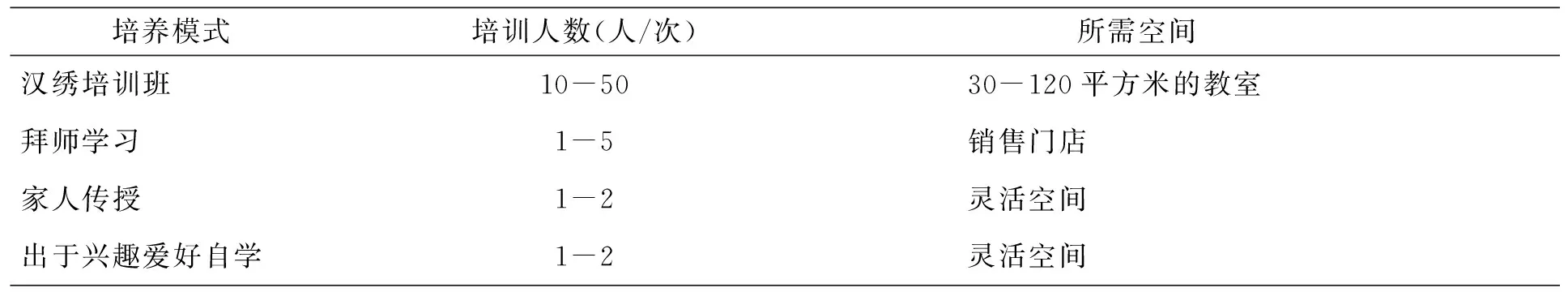

1.汉绣产业培训模式与现状。汉绣现有的培训方式主要有汉绣培训班、拜师学习、家人传授、出于兴趣爱好自学以及其他方式。由图4可知,传统的拜师学习模式仍占半数以上,其次是参加社区等组织的汉绣培训班,而汉绣兴盛时期占主要地位的家人教学模式已大不如前。由图5可知,绣龄越长的从业者从家人长辈处学习的比重越大,而如今汉绣的教学方式正逐渐向拜师学习和汉绣培训班模式转变,因而所需的培训空间也会有所改变。

图4 汉绣不同培训模式占比

图5 汉绣从业者不同绣龄占比

2.汉绣不同培训模式的空间需求。由表2可知,只有培训班模式对于培训空间有一定的要求,其余模式均较为灵活。而根据调查得知,目前的培训班主要分为三种模式,其一是在社区内举办的汉绣培训班,由各个社区提供场地,汉绣从业者到此来定期进行免费教学;其二是与学校联合举办的培训班,主要面向学生群体,由学校提供场地;第三种是由政府出资及提供场地筹办的汉绣高级培训班,主要是面向绣龄较长的汉绣从业者。

由于汉绣从业者自身资金不足,要自己租借场地进行社区教学的难度较大,因而目前的汉绣社区培训班选址多是建立在社区愿意提供场地的基础上。但就我们了解到的信息来看,开展此类活动的社区很少,如汉阳的江欣苑社区和磨山社区、汉口的西桥社区、青山的虹蔚社区、武昌的南湖街保安社区,这些屈指可数的开展汉绣培训的社区远远不能满足汉绣从业者对场地及培训人员的需求。

目前学校培训模式是面向各个年龄层次的学生群体开展的,但开设有相关课程的学校少,教授的学生人数有限,培训空间远不能满足汉绣的发展需求。由访谈了解到,未来汉绣团队的培训会侧重在与大学的合作上,力争培养更多的年轻人和有美术功底的大学生继承和传承汉绣文化与技艺。

表2 汉绣不同培养模式空间需求

(二)生产空间

1.汉绣生产方式的现状。调查发现,目前汉绣的生产方式主要为三种,一种是在销售门店内进行绣品制作,这种方式接近总人数的一半;其次是在家庭住所制作绣品,约占总人数的三成;剩下的则在社区汉绣教学点制作绣品,并且这些生产空间并不大,布置方式也很灵活,说明汉绣生产对内部空间的大小要求并不高,只要有足够摆放绣具的空间皆可。

2.汉绣生产空间的需求占比。

当前汉绣生产空间主要分布在昙华林、白沙洲,以及以江欣苑为代表的社区。在昙华林,其生产空间采用的是和销售门店相结合的方式;白沙洲是历史上的汉绣加工基地,虽几经沉浮,其历史积淀保存了下来,相对而言,其生产人员也是几个地方最多的;以江欣苑为代表的社区型汉绣生产空间则依托了社区的汉绣教学点,但分布较为零散,且生产者绣龄较短,生产水平也相对较低。

通过问卷调查发现,63.16%的汉绣从业者倾向于将生产空间设置在具有传统文化气息的老城区;其次是希望生产空间处在从业者较多的聚合地或者是汉绣技艺曾经兴盛且有积淀的地区,这样有利于形成产业规模与集聚效应,这两部分人数各占总人数的26.3%。

(三)销售空间

1.汉绣销售空间的现状。经调查发现,武汉市目前对外售卖的门店相对较少,缺乏集聚的汉绣销售点。依靠政府政策引导和支持,昙华林有6家相对集中的售卖门店,但总体上来说发展尚不成熟,大众知晓度不高。

2.汉绣销售空间的需求占比。

对汉绣从业者的调查发现,63%的从业者认为一部分销售空间应结合旅游景点进行布置,汉绣作为城市特色旅游产品具有极好的市场前景;58%的从业者希望部分销售空间设立在历史老城区,符合汉绣深厚的历史文化积淀;42%的从业者认为在汉绣曾经兴盛的片区设置销售空间是不错的选择,有利于延续城市地域的文脉;32%的从业者认为部分高端定位的汉绣产品销售点,应当在商业大楼、繁华商业街上布置更为合适。

对消费大众的调查发现,57%的消费者倾向于选择位于历史老城区的汉绣销售点;52%的消费者认为在旅游景点设置销售点是个比较好的选择;49%的消费者青睐位于商业大楼及繁华商业街的汉绣销售门店。相对于从业者而言,群众对于商业大楼、商业街等有更为明显的倾向性,而目前这类地区的销售门店较为缺乏,因而未来可以适当增加。

(四)展示空间

1.汉绣展示空间的现状。目前汉绣的主要展示空间有武汉非遗艺术博物馆、汉绣博物馆、昙华林汉绣馆、青山区建设七路红房子参观点等。武汉非遗艺术博物馆设在汉口解放公园路的一栋高层写字楼中,对外吸引力较弱,一般只有周边社区居民到访。汉绣博物馆位于汉阳江欣苑社区内,和青山区建设七路红房子参观点一样,地理位置较偏,交通不便,对外辐射力小,参观者很少。而昙华林汉绣馆位于老城区的繁华商业街内,历史文化积淀深厚,周边有若干个汉绣门店,节假日有游客往来,有较好的文化氛围和较高的人流量,宣传展示效果好。

2.汉绣展示空间的需求占比。

对汉绣从业者的调查发现,79%的从业者认为展示空间适宜布置在历史老城区;53%的从业者认为展示空间布置在汉绣曾经兴盛的片区也是个不错的选择;47%的从业者觉得靠近历史旅游景点布置展示空间,有利于对外宣传,提升城市的文化影响力;而认为展示空间适宜布置在繁华商业区或学校附近的则相对较少。

对消费大众的调查发现,认为展示空间适宜布置在历史老城区的消费者占57%;其次是靠近历史旅游景点,占总消费者人数的50%;与从业者选择不同的是,选择展示空间靠近繁华商业街布置的消费者占有相当大的比例,占总数的46%;而认为展示空间应该布置在汉绣曾经兴盛的片区的消费者则相比从业者明显偏少,只占总人数的39%。由此看来,从业者更关注汉绣的文化沉淀和文脉的传承,而消费者则考虑更多的是交通的可达性以及与日常生活结合的紧密程度。

(五)汉绣产业空间发展策略

汉绣产业空间发展策略如图6所示。

图6 汉绣空间发展策略示意图

1.汉绣的培训空间可以采用“走进社区+引入学校”方式进行发展。社区型培训空间的选择可考虑以下两类:一是下岗工人或家庭主妇比重较大的社区或城郊农民还建社区,可以提供大批从业者;二是距离售卖门店较近的社区,易于形成汉绣产业链条。将汉绣培训空间引入学校可以让更多的年轻人了解汉绣,培养一些热爱并愿意从事汉绣的专业人才与年轻力量;同时,也可以借助高校这个平台为绣友们提供艺术与美学等各方面的培训,提高绣友的创作能力。可以考虑在以下三类学校设置汉绣培训空间:(1)设有服装设计、艺术设计等相关专业的高校;(2)具有较强艺术与美学等方面师资力量的专业院校与综合型高校;(3)拥有深厚历史文化底蕴与汉绣特点相契合的高校。

2.汉绣的生产、销售和展示环节关系较为密切,其空间也往往结合在一起,可以统筹布置:(1)武汉市目前旧城改造处于高峰期,可以利用此契机在具有传统文化气息的老城区统筹布置汉绣的生产、销售和展示空间;(2)在汉绣曾经兴盛的片区形成生产基地,可以吸引大批从业者;(3)结合武汉市著名的历史旅游景点布置汉绣的销售和展示空间,利于城市特色旅游产品的打造,并提升城市的文化影响力。(4)在人流量较大的商业大楼、繁华商业街也应适当布置部分门店,以满足这部分群众的需求。

3.从汉绣运营模式来看,汉绣的培训、生产、销售和展示四类空间与城市中的学校、社区、门店、博物馆等建筑类型关系密切。其中门店作为最主要的销售空间,兼有培训与生产的功能。而学校一方面为汉绣提供了更多的专业制作人才,另一方面可为绣友提供文化艺术培训。社区一方面普及汉绣技法,培养更多的从业者,另一方面为门店的销售提供产品来源。社区和门店的生产空间为博物馆提供优质的绣品;反过来,博物馆又可为汉绣打响知名度,提供更多的客源。四种空间与四种建筑类型密不可分,相辅相成。