讲好中国疫苗故事的策略研究

2021-01-08高金萍刘媛媛

高金萍 刘媛媛

【内容摘要】随着新冠肺炎疫苗在世界范围内接种率的逐步提高,疫苗为全球公众构筑免疫屏障的进程正在推进。中国疫苗成为助力世界抗击疫情的“全球公共产品”,受到越来越多的关注。本文以美国《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的122篇涉华疫苗报道为研究对象,使用内容分析法探究其如何构建议题和影响受众,并提出中国媒体的应对策略:针对国际受众的关注点,设置报道议题;使用权威信源,提升中国疫苗报道的说服力和公信力;减少使用抽象话语,客观中立地进行议题建构和阐释。

【关 键 词】《纽约时报》;《华尔街日报》;《华盛顿邮报》;新冠肺炎疫苗

2020年12月以来,新冠肺炎疫苗在世界多国投入使用,逐步为全球公众构筑起免疫屏障,并成为世界性的热点议题。中国疫苗已走向世界。截至2021年8月4日,中国已通过援助、出口、联合生产等多种方式,向超过100个国家和国际组织提供7.7亿剂疫苗,惠及数亿民众。中国对外提供疫苗总数占本国接种用苗的比例超过45%,相当于中国人每接种两剂疫苗,就对外提供一剂。①中国对外提供疫苗的行为受到了国际社会的广泛赞誉,但也存在质疑之声。在质疑和批判中国疫苗的声音中,美国媒体声量较高。讲好中国疫苗故事、坚持疫苗作为全球公共产品的属性、对外传播中国负责任大国形象,应从破解以美国媒体为代表的西方媒体涉华扭曲性报道入手。基于此,本文以美国三家主流报纸——《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》为研究对象,通过对其关于中国新冠肺炎疫苗报道的内容分析,揭示其议题设置的方式和影响受众的策略,为中国媒体讲好中国疫苗故事提出建议。

一、研究背景与文献综述

疫苗信息传播是健康传播①领域的热点话题,国内外学者已从多个角度对各种媒体形态关于HPV(人乳头瘤病毒)疫苗、流感疫苗等传染病或流行病疫苗的信息传播模式进行了研究。从成果来看,所研究的媒体形态包括社交媒体、纸媒和电视媒体等;研究方法既有疫苗信息内容的定性分析,也有定量分析;研究内容包括探究疫苗信息的源头及传播路径,媒体在构建疫苗形象、影响社会成员进行疫苗接种决策等方面的作用机制,等等。总体而言,国内外学界对于流行病疫苗报道的研究主要集中于以下几个方面。

(一)疫苗报道的内容、覆盖面和倾向性

有研究指出,英国媒体对麻疹、腮腺炎等幼儿易感流行病疫苗的报道多以负面和消极的方式呈现。虽然科学证据表明这些报道是没有根据的,但是此类报道还是削减了父母为孩子接种疫苗的意愿。②有学者针对加拿大和美国媒体关于宫颈癌和宫颈癌疫苗的报道进行了内容分析,认为相关媒体所讲述的疫苗故事往往无法提供关于疾病的细节性信息,或未能就疫苗对健康可能带来的益处和危害提出中肯的建议,这会给大众理解健康议题带来消极影响。③一项研究分析了中国首个获得使用许可的宫颈癌疫苗的相关报道后发现,虽然一些报道介绍了接种该疫苗的益处和效果,但未能充分揭示疫苗的作用机制,存在不全面和不充分的问题。④中国学者胡颖廉在《我国疫苗供应和监管体系现状及完善对策》中指出,预防接种异常反应的判断应由县级以上预防接种异常反应诊断小组进行,而一些媒体擅自做出武断结论,未用科学精神对待问题。①

(二)疫苗报道对受众接种疫苗决策的影响机制

媒体对于流行病疫苗等健康议题的报道会在个人甚至社区层面影响民众决策,发布医疗卫生信息的媒体被认为在社会中扮演着愈发重要的角色。

罗马尼亚学者Penţa Marcela和Băban Adriana分析了罗马尼亚媒体对HPV疫苗的报道,提出根据“情感启发效应”(affect heuristic),人们在做决定时,往往基于正面或负面的情绪做出决策;而“风险即情绪”效应(risk-as-feelings)表明,生动但消极的故事通常会带来更加强烈的情绪反应,进而影响决策的制定。因此,媒体对信息的呈现形式对受众的信息判断和决策的影响极为显著,往往会触发上述效应,进而影响大众对流行病疫苗的态度。②

《公共卫生危机事件中的主流媒体报道研究——基于三家主流媒体的问题疫苗事件报道比较》一文认为,媒体是传播医疗健康类新闻信息的主要渠道,在公共卫生危机事件传播中扮演着重要角色,相关报道中存在的问题需要引起重视:如议题框架分布不均衡;报道语言和修辞偏技术化,不利于公众理解;传播模式偏单向,缺乏双向、平衡的讨论等。③

有学者基于“健康信念”模型对人们接种疫苗的行为进行了考察,指出当人们认为不接种疫苗存在较大风险、疾病伤害程度较高、采纳接种建议所面临的障碍较少、接种带来的益处与自身利益相关时,往往会选择接种疫苗。④一些学者就美国报纸的HPV疫苗报道进行的内容分析显示,报道多采用“预防癌症框架”,而且倾向于关注疫苗的有效性和安全性。⑤一项针对YouTube推送内容的研究发现,当相关内容缺乏关于疾病的严重性、易感性和当地接种能力等信息时,往往会導致公众对疫苗的不信任和抵制,甚至演变成为“信息病毒”。①

(三)疫苗报道的优化思路

新冠肺炎疫苗承载着世界各国早日遏制疫情的希望,但疫苗问世后民众对接种的犹豫却成为控制疫情蔓延的阻碍。世界卫生组织曾将“疫苗犹豫”②(vaccine hesitancy)列为全球十大健康威胁之一。③ CNN记者Cohen援引美国传染病学专家福奇的话说,“如果太多人拒绝接种疫苗,美国可能无法获得群体免疫”,他认为美国民众对于疫苗接种犹豫不决的态度源于以下几个因素:疫苗研发速度快于预期、担心疫苗安全性和有效性、特朗普政府发布的消息不准确、反疫苗人士坚持主张疫苗存在隐患。④

在社会心理学领域,Motta Matt等学者提出,三类健康传播框架可能会对受众的疫苗接种决策产生影响:不接种疫苗对个人健康的危害、不接种疫苗的经济代价和不接种疫苗的社会健康后果。⑤其中,不接种疫苗对个人和社会健康产生的危害最易引起美国人的注意,而因不接种疫苗产生的经济衰退等后果不会对其产生显著影响。因此,上述学者建议,媒体报道需慎重对待易引发受众焦虑的信息,以实现报道目的。在信源的使用上,这些学者认为,来自疾控中心的疫苗安全信息更能够消除人们对疫苗的误解。另有研究表明,关于疫苗的医学共识信息,例如疫苗临床试验的有效性和安全性,能够更有效地减轻人们的顾虑。

综上所述,近年来有关流行病疫苗报道的内容研究颇为丰富,众多国内外研究对传统流行病疫苗的现状、影响受众的机制和报道优化思路进行了探索。但是,自新冠肺炎疫情暴发以来,国外学界对于涉华疫苗报道策略的研究较少,国内对于外媒涉华疫苗报道的研究也处于空白。因此,本文拟就外媒涉华新冠肺炎疫苗报道这一领域展开研究,挖掘国际主流媒体讲述的中国疫苗故事及其对受众的影响策略,为中国媒体做好新冠肺炎疫苗相关报道提供策略建议。

二、研究方法与研究问题

(一)研究样本

本文选取美国影响力较大的三大报纸——《纽约时报》、《华尔街日报》和《华盛顿邮报》作为研究对象。这三大报对中国新冠肺炎疫苗的报道不仅在一定程度上代表了美国主流媒体的对华态度,而且影响着一定范围内的美国民意。

2020年10月9日,中国外交部宣布中国正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”①。本文以2020年10月9日—2021年4月9日为样本选取时段,研究中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”后6个月内,美国三大报对中国新冠肺炎疫苗的报道,并通过对三大报涉华疫苗报道的内容分析,挖掘其议题建构特点和影响受众的话语策略。

本研究使用道琼斯公司的Factiva数据库,以“China or Chinese and vaccine and COVID-19”(中国、中国与疫苗、新冠病毒)为关键词对三大报的报道进行检索,使用新闻过滤器,将新闻主题设置为“免疫注射”,去重后共获得894篇报道。经过人工筛选,滤除虽提及某些关键词但与主题无关的报道,以及虽然涉及中国疫苗但篇幅少于两个自然段的报道后,共得到该时段内三大报对中国新冠肺炎疫苗的122篇报道,作为本研究的有效样本。

(二)研究问题

结合已有文献关于流行病疫苗报道的内容分析,本研究聚焦美国媒体如何在报道中构建中国新冠肺炎疫苗形象及其话语策略,并将具体研究问题列为以下几项:

1.三大报涉华疫苗报道关注的议题是什么?是否涵盖了受众关心的问题?

2.三大报涉华疫苗报道的信源有何特点?对受众的说服力如何?

3.三大报涉华疫苗报道的倾向性与主要议题的关系是什么?是否触发受众的情绪反应,进而影响其接种决策?

(三)编码类目

结合研究问题,本研究在内容分析的编码表中主要涉及以下编码类目:报道议题设置、信源及其明确性、报道倾向、标题的话语特征。

1.报道议题设置:一篇报道在讨论问题的过程中会涉及多个不同的议题,相比总结一篇文章的概括性主题,对报道中涉及的所有议题进行统计和讨论,有助于更加深入细致地观察三大报对中国疫苗议题的关注重点和覆盖情况。

根据疫苗报道的研究文献及对文本的细读,本研究将报道样本划分为3个一级议题(健康、政治、经济)和13个二级议题,其分布如表1所示。

2.信源及其明确性:通过研究信源,可以了解提供信息的主体;同时,在不同议题下,信源的分布情况也可以反映出对应的利益相关者以及媒体在讨论不同议题时对信源使用的偏向性。综合已有研究对信源的分类方法②,本研究将各二级议题出现时涉及的信源分为8类:政府、医卫专家、其他专业领域学者、公司、NGO(非政府组织)、媒体、记者、普通民众。①同时,为了更好地识别信源的地域属性,本研究在政府、医卫专家、其他专业领域学者、公司、媒体5个类别的信源下按照地域进一步分类,如政府又分为中国政府、美国政府、其他国家政府。

信源的明确性是新闻报道真实性的基础。确切的新闻信源,例如,标注了国籍、部门、职位和姓名的政府官员,其可信度和严谨程度要高于“某官员”一类的模糊信源;标注了国籍、单位、职称和姓名的医卫专家,要比“某国医卫专家”一类的信源更易被采信。因此,本文对每个二级议题出现时涉及的信源进行“清晰”和“模糊”的编码,从而观察三大报对信源使用的严谨程度。

3.报道倾向:新闻报道的倾向性体现了媒体的价值取向,这也是媒体构建议题的重要方式之一。本研究按照“正面”“中立”“负面”的态度倾向对报道样本的二级议题进行编码归类。赞赏中国疫苗的有效性、安全性,肯定中国疫苗分配政策等的议题,其倾向为正面;无明显价值取向、陈述客观事实的议题,其倾向为中立;批评中国疫苗的有效性、安全性,否定中国疫苗的接种、分配政策等的议题,其倾向为负面。

同时,基于相同的分类原则,本研究对122篇报道的整体倾向进行了“正面”、“中立”和“负面”的编码。

4.标题的话语特征:作为新闻报道最关键的要素之一,标题是新闻价值要素最吸引人的部分,受众对报道的第一印象往往来源于此。標题是激活读者头脑中某些语义概念的显著线索。②因此,本研究将122篇报道的标题进行“直接具象”(referential)和“间接抽象”(condensational)两类编码。③ “直接具象”表现为在标题中直接陈述事件信息,不使用象征、隐喻等修辞手法;“间接抽象”则表现为标题中不明确陈述事件信息,或使用抽象词语或象征、隐喻等修辞手法进行内容的呈现。

例如,《华尔街日报》的报道“China to Vaccinate 50 Million People With Its Covid-19 Shots;Country Gears up for A Large-Scale Rollout of Sinopharm and Sinovac Vaccines in Coming Weeks”(《中国将为5000万人接种国产新冠肺炎疫苗,中国将在未来几周内大规模推广国药和科兴疫苗》)①,其标题话语特征为“直接具象”,偏重事实表述,较为客观;《纽约时报》的报道“The Newest Diplomatic Currency:Covid-19 Vaccines”(《最新的“外交货币”:新冠肺炎疫苗》)②,把中国对外提供的公共产品称为所谓“外交货币”,其话语特征为“间接抽象”,表明观点态度,蕴含负面倾向。

三、内容分析结果

(一)报道总体特征

本研究的122篇样本中,56篇来自《纽约时报》,45篇来自《华尔街日报》,21篇来自《华盛顿邮报》。报道倾向分布如表2所示:负面报道数量最多,共76篇;正面报道仅6篇;中立报道40篇。

值得注意的是,6篇正面报道中,4篇来自《华尔街日报》,2篇来自《华盛顿邮报》,《纽约时报》无正面的涉华疫苗报道。

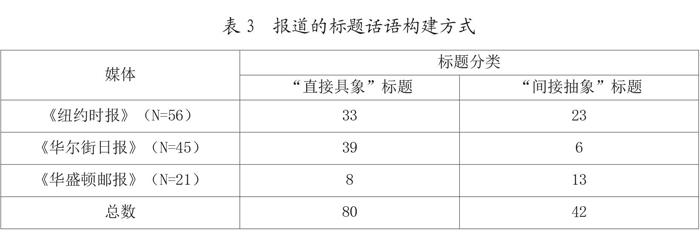

在报道标题的话语特征方面,总体来说,三大报对标题话语的构建以“直接具象”的方式为主,数量接近“间接抽象”标题数量的2倍,“间接抽象”标题的数量为42。

分媒体看,三大报标题话语的构建方式呈现出差异。如表3所示,《华尔街日报》以“直接具象”为主要方式对标题的话语进行构建,“间接抽象”标题的数量不到“直接具象”标题的1/6。但《华盛顿邮报》的21篇涉华疫苗报道中,有13篇采用了“间接抽象”的方式进行标题话语的构建。《纽约时报》的标题话语构建中,“直接具象”和“间接抽象”方式的使用比例与《华盛顿邮报》相比近乎相反。

(二)报道议题分布

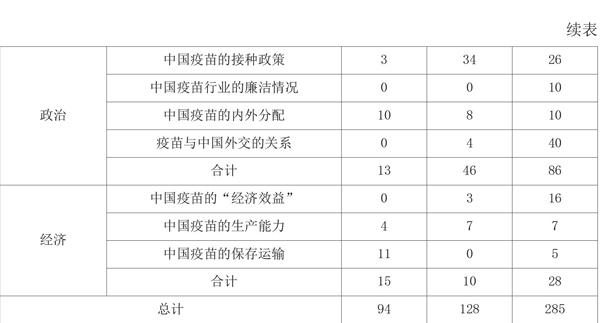

122篇报道样本中包含的议题分为3个一级议题和13个二级议题。一级议题中,健康议题占六成,共出现309次;政治议题占近三成,共出现145次;经济议题仅出现53次。二级议题在样本中出现的频率共为507次。

如表4所示,“健康”作为一级议题,包含的二级议题类别最多(6种),可见三大报对中国疫苗的报道主要集中在健康传播框架下。三大报对“中国疫苗的有效性”、“中国疫苗的安全性”和“中国疫苗的信息公布”关注度较高,并且与政治议题交叉。在政治议题中,三大报涉及最多的二级议题是“中国疫苗的接种政策”和“疫苗与中国外交的关系”。

值得注意的是,“中国疫苗的有效性”是全部二级议题中出现频率最高的,占据议题总数的21.1%,而三大报对“中国疫苗的安全性”的关注,与民众对生命安全的关注相契合。

(三)报道议题的信源分布

如表5所示,在一级议题中,健康议题以医卫专家作为主要信源,政府次之;政治议题以政府为主要信源,医卫专家之外的其他专业领域学者次之;经济议题以政府作为主要信源,公司和医卫专家之外的其他专业领域学者次之。在健康、政治、经济议题下,政府作为占比最高的信息来源,提供的信息被采用得最多;此外,医卫专家、其他专业领域学者、公司也是被高频使用的信源,从而体现报道的针对性。

在本研究中,二级议题共出现507次。在这些二级议题使用的信源中,政府和医卫专家作为信源占据的比例较大,分别占33.9%和24.9%;NGO和媒体作为信源的情况最少,分别占3.4%和4.1%(详见表6)。

二级议题虽由一级议题细分而来,但其信源的分布与一级议题的信源分布并不完全一致。如表7所示,在二级议题“中国疫苗的生产能力”、“中国疫苗的接种政策”、“中国疫苗的内外分配”和“疫苗与中国外交的关系”中,政府信源占据主导地位。而在“中国疫苗的技术支撑”、“中国疫苗的有效性”、“中国疫苗的试验情况”、“中国疫苗的信息公布”和“中国疫苗的保存运输”议题中,医卫专家信源占据主导地位。在“中国疫苗的‘经济效益’”、“疫苗与中国外交的关系”议题中,其他专业领域学者信源使用较多。

在“中国疫苗的被接纳程度”议题下,三大报倾向于将普通民众作为主要信源,貌似客观,实质上是报道者选择后的结果。在讨论“中国疫苗行业的廉洁情况”时,三大报更多地引用来自疫苗行业公司的信息,而非政府或学者。

信源在地域分布上呈现不均衡的特点。根据图1所示(由于未对NGO、记者和普通民众三类信源进行地域区分,因此在该图中未予呈现),在三大报的信源中,政府和医卫专家主要分布在美国和中国以外的其他国家,如巴西、土耳其、新加坡、塞尔维亚、埃及等;其他专业领域学者作为信源主要来自美国;公司和媒体作为信源时,主要来自中国。

通过报道议题与信源的交叉分析发现,在“疫苗与中国外交的关系”议题中,20个政府信源中有14个来自美国;在“中国疫苗的接种政策”议题中,29个政府信源中有27个来自中国;在“中国疫苗的技术支撑”议题中,9个医卫专家信源中有7个来自美国,主要比较美国疫苗mRNA技术和中国疫苗灭活技术的先进性。

(四)议题的倾向分布

如表8所示,在二级议题中,负面倾向出现的次数最多,占56.2%;中立倾向出现的次数占25.2%;正面倾向出现的次数最少,仅占18.5%,为负面倾向的1/3左右。

三个一级议题中,负面倾向突出。其中,政治议题中的负面倾向占比59.3%,健康议题中的负面倾向占比55.3%,反映出中国疫苗在美国三大报的报道中被赋予了消极负面的政治意义和外交属性,向受众呈现的中国疫苗形象以负面为主。

相比一级议题下以负面为主的倾向性特征,二级议题的倾向性更加复杂。虽然总体上正面议题出现频率较低,但在二级议题下讨论“中国疫苗的保存运输”时,正面倾向占比68.8%,可见中国疫苗在保存运输上的争议较少,得到了认可。同时,在“中国疫苗的‘经济效益’”、“疫苗与中国外交的关系”、“中国疫苗行业的廉洁情况”和“中国疫苗的信息公布”议题下没有正面倾向的报道,负面倾向占比分别为84.2%、91.0%、100%和85.7%。在报道“中国疫苗的接种政策”和“中国疫苗的生产能力”时,三家媒体更多地采用了中立的报道倾向,未包含明显的价值取向。

(五)信源的倾向及明确性分布

如前所述,二级议题共出现507次,从表9可以看出,虽然其中仅有25次来源于记者,即没有权威的信息来源作为佐证,仅为记者自身的观点或判断,但该部分信源的倾向均为负面,更能代表媒体的价值取向。

根据表9,来自美国的信源,如美国政府、美国医卫专家、美国其他专业领域学者、美國公司和美国媒体,均表现出显著的负面倾向,其中,以美国政府和美国医卫专家为信源的负面议题占比分别为91.7%和75.7%。除了中国之外,其他国家政府、医卫专家和其他专业领域学者作为信源也呈现出负面倾向。来自NGO、媒体和公司的信源倾向分布则较为均衡,NGO和公司的观点表现出了一定的正面倾向。

以中国政府、中国医卫专家和中国其他专业领域学者为主要信源的议题呈现出了正面或中立倾向,例如以中国政府为主要信源的议题,中立倾向占比为76.3%,说明报道以引述事实为主;以中国医卫专家为信源的议题,正面倾向占比为46.7%,说明报道引用了有关专家的积极评价。

在信源明确性方面,正面议题和中立议题的信源比较清晰,而负面议题的信源则呈现出模糊性。以假引述方式为代表的信源表达在负面议题中出现较频繁,如“某官员”“某专家”“某市民”等。

四、结论与对策

本文考察了中国加入“新冠肺炎疫苗实施计划”后半年内,美国三大报——《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》涉华新冠肺炎疫苗报道的特征,反映了美国主流舆论对中国疫苗的认知状况。

(一)美国三大报涉华疫苗报道特征

在议题构建方面,三大报涉华疫苗报道存在不客观、不公正的问题,以负面为主的报道倾向不利于中国疫苗的国际声誉。

在影响受众方面,美国媒体对中国疫苗议题的信息传播和价值取向,意在激发受众对中国疫苗的不信任和焦虑感。作为具有全球影响力的媒体,三大报在健康传播框架下,采用大量篇幅对有关疫苗的医学共识,包括疫苗的安全性、有效性和临床试验进行报道,看似出于满足受众对疫苗信息的需要,实际上报道所反映出的负面倾向显然意在引发国际社会对中国疫苗的怀疑和猜忌。三大报抓住受众“疫苗犹豫”的心理——担心疫苗信息不准确、怀疑疫苗提供国牟取暴利、对疫苗可获得性的信心不足,对中国疫苗信息的公开透明度、对外供应能力、生产能力等进行造谣污蔑。虽然在标题的话语方面,三大报大多采用直接具象的方式,但间接抽象的标题话语也为数不少,给受众带来负面暗示,《华盛顿邮报》在这方面的特征尤为明显。标题话语是信息接受的窗口,经过抽象化处理的标题可能让受众卷入煽情的旋涡,进而放大其消极和焦虑情绪。

在信源方面,受众往往更容易相信来自医卫专家的信息和观点。在三大报的报道中,大量来自医卫专家的关于中国疫苗的负面言论,容易引发人们的焦虑,激发受众对中国疫苗的不信任态度。而对普通民众如留学生、市民、高危行业工作者的观点态度的选择性引用,如不信任中国疫苗、认为中国的疫苗接种政策不合理等负面论断,则意在使一些更相信普通人言论的受众降低对中国疫苗的认可度。

在质疑中国疫苗的同时,三大报通过与美国本土疫苗的对比,强调莫德纳疫苗、辉瑞疫苗等的有效率、mRNA技术的先进性和美国药企疫苗生产能力的提升,激发受众对本国疫苗的信任,刺激本国疫苗接种进程。

面对新冠肺炎这一全球性流行病,没有一个国家能够独善其身。习近平主席强调:“中国将秉持人类命运共同体理念,为全球疫情防控分享经验,提供力所能及的支持,同各国一道促进全球公共卫生事业发展,构建人类卫生健康共同体。”①但美国三大报多次将中国对外提供疫苗和援助发展中国家抗击疫情的行为视为具有“地缘政治属性”,把中国加入并支持“新冠肺炎疫苗实施计划”,促进疫苗的公平分配的行动,与“政治野心”相联系,甚至认为中国援助其他国家的目的是挽回疫情期间因防控不力而有所恶化的国际声誉。可见,美国三大报的涉华疫苗报道与中国秉持的“人类卫生健康共同体”理念是背道而驰的。

(二)中国媒体的应对策略

美国主流媒体对中国新冠肺炎疫苗的扭曲性报道,企图损害中国疫苗的声誉,阻滞疫苗国际合作的正常开展。当前,亟须有效应对这些不客观、不公正的舆论,通过适宜的传播策略和传播话语构建,强化中国疫苗的国际公信力。

首先,针对国际受众的关注点,设置报道议题。中国媒体应精准开展国产疫苗医学卫生常识科普,及时报道中国疫苗临床试验在各个国家的进展、疫苗的有效性和不同试验条件下的有效率、疫苗的安全性等。中国主张新冠肺炎疫苗是全球公共卫生产品,②因此中国媒体要善于面对不同社会制度和文化背景下的受众,阐明中国疫苗的全球公益性、中国疫苗的全民接种政策、中国疫苗的内外分配政策等。

其次,使用权威信源提升中国疫苗报道的说服力和公信力。大量健康传播案例研究证明,以政府、医卫专家和其他专业领域学者为主要信源,能够提升疫情报道的可信度和说服力,对于消除受众的焦虑情绪有重要作用。中国媒体应合理利用中国以及世界各国政府和医卫专家的公正言论,保证信源的权威性。此外,应重视信源的明确性,注明信源的国籍、职业、头衔、姓名等,体现报道的真实可信。同时,合理使用普通民众、高危行业工作者、制药公司等与受众较为接近的群体作为信源,挖掘更多理性声音,促使受众听得进、听得明白中国疫苗的相关信息。

再次,减少使用抽象话语,客观中立地进行议题建构。在中美舆论交锋的背景下,坚持以客观中立立场介绍中国疫苗,是当前讲好中国疫苗故事的关键。随着国内疫苗接种率不断提高,中国为世界各国阻断疫情传播发挥了表率作用。因此,中国媒体要积极报道国内的疫苗接种进展,缓解国外受众对疫苗的焦虑情绪。

2021年5月以来,世界卫生组织先后批准中国国药疫苗和科兴疫苗成为紧急使用的新冠肺炎疫苗,这是非西方国家研制的疫苗首次获得世卫组织紧急使用许可,这两款疫苗已于7月进入“新冠肺炎疫苗实施计划”采购库。中国将通过该计划为疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出贡献。中国媒体应通过报道中国参与疫苗国际合作的情况,展示负责任大国形象,推进人类卫生健康共同体实践。

(责任编辑:林凌)

作者简介:高金萍,北京外国语大学国际新闻与传播学院教授、博士生导师;刘媛媛,北京外国语大学国际新闻与传播学院硕士研究生。

基金项目:本文系国家社科重点项目“百年大变局下中國共产党形象全球传播研究”(项目编号:21AXW005)的阶段性成果。

①中国外交部网站:《外交部国际经济司司长王小龙举行对外提供新冠疫苗吹风会》,http://new.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1898593.shtml。

①编者注:健康传播作为传播学的一个分支,是一种将医学研究成果转化为大众易读的健康知识,并通过大众态度和行为的改变,降低疾病的患病率和死亡率,以提高一个社区或国家生活质量和健康水准的行为。

②Beggs N.,Ramsay M.,White J.,et al,Media Dents Confidence in MMR Vaccine,BMJ,1998,pp.316-561.

③Abdelmutti N.,Hoffman-Goetz L.,“Risk Messages About HPV,Cervical Cancer, and the HPV Vaccine Gardasil: A Content Analysis of Canadian and U.S. National Newspaper Articles”,Women & Health,2009,Vol.49,No.5,pp.422-440.

④Li Wenbo,et al,“Inadequate and Incomplete:Chinese Newspapers' Coverage of the First Licensed Human Papillomavirus (HPV) Vaccine in China”,Journal of Health Communication,2018,Vol.23,No.6,pp.581-590.

①胡颖廉:《我国疫苗供应和监管体系现状及完善对策》,《中国药物评价》2014年第3期。

②Penţa Marcela A & Băban Adriana,“Mass Media Coverage of HPV Vaccination in Romania:A Content Analysis”,Health Education Research,2014,Vol.29,No.6,pp.77-92.

③宫博:《公共卫生危机事件中的主流媒体报道研究——基于三家主流媒体的问题疫苗事件报道比较》,吉林大学2020年硕士学位论文。

④Carpenter,C.,J.,“A Meta-Analysis of the Effectiveness of Health Belief Model Variables in Predicting Behavior”,Health Communication,2010,Vol.25,No.8,pp.661-669.

⑤Quintero,J.,Sionean,C.,& Scott,A.,M.,“Exploring the Presentation of News Information about the HPV Vaccine:A Content Analysis of a Representative Sample of US Newspaper Articles”,Health Communication,2011,Vol.26,No.6,pp.491-501.

①Briones,R.,Nan,X.,Madden,K, & Waks, L.,“When Vaccines Go Viral:An Analysis of HPV Vaccine Coverage on YouTube”,Health Communication,2012,Vol.27,No.5,pp.478-485.

②“疫苗犹豫”指在能够获得疫苗服务的情况下拒绝或延迟接种疫苗。

③World Health Organization,“Top Ten Threats to Global Health in 2019”, https://www.researchgate.net/figure/Top-ten-10-threats-to-global-health-in-2019-according-to-the-World-Health-Organization_fig1_349445193,2021-05-04.

④Cohen,E.,“Fauci Says Covid-19 Vaccine May Not Get US to Herd Immunity If Too Many People Refuse to Get It”,https://edition.cnn.com/2020/06/28/health/fauci-coronavirus-vaccine-contact-tracing-aspen/index.html,2020-06-29.

⑤Motta Matt,et al,“Encouraging COVID-19 Vaccine Uptake Through Effective Health Communication”,Frontiers in Political Science,2021.

①“新冠肺炎疫苗實施计划”,即COVAX,全称为“COVID-19 Vaccines Global Access”,由世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟和流行病防范创新联盟共同发起并牵头实施,旨在加快新冠肺炎疫苗研发和生产,确保各国公平获得疫苗,包括向无疫苗研发能力或低收入国家提供安全有效获取疫苗的渠道。

①中国参照核酸检测“应检尽检”的模式,由各级政府组织和安排费用保障,推进新冠肺炎疫苗的接种,个人不承担疫苗的成本和接种费用。美国媒体在此处用“经济效益”指中国通过疫苗出口获取的收入。

②Essman Michael,Stoltze Fernanda Mediano,Carpentier Francesca Dillman,Swart Rina,Taillie Lindsey Smith,“Examining the News Media Reaction to a National Sugary Beverage Tax in South Africa:A Quantitative Content Analysis”,Current Developments in Nutrition,2020,Vol.4,No.2.

①分类中将媒体和记者分列,分别指以机构和个人身份出现的信源,下同。

②Pan,Z. & Kosicki,G.,M.,“Framing Analysis: An Approach to News Discourse”,Political Communication,1993,Vol.10,No.1,pp.55-75.

③Jin Yang,“Framing the NATO Air Strikes on Kosovo Across Countries”,International Communication Gazette,2003,Vol.65,No.3.

①Chao Deng,“China to Vaccinate 50 Million People With Its Covid-19 Shots,Country Gears up for A Large-Scale Rollout of Sinopharm and Sinovac Vaccines in Coming Weeks”,The Wall Street Journal,2020-12-18.

②Mujib Mashal,Vivian Yee,“The Newest Diplomatic Currency:Covid-19 Vaccines”,The New York Times,2021-02-11.

①《习近平同印尼总统佐科通电话》,《人民日报》2020年4月3日。

② 中国外交部网站:《外交部国际经济司司长王小龙举行对外提供新冠疫苗吹风会》,http://new.

fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1898593.shtml。