对话“静饮山川”展

2020-11-09张建会ZhangJianhui

张建会/Zhang Jianhui

路洪明:各位嘉宾下午好,今天借着在天津美术学院举办的静饮山川碑帖展这个机会,我们再举行一个小范围的座谈会,之前,开幕式当天已经举办了研讨会,大家觉得意犹未尽,因此,在展览即将闭幕的时候,我们《北方美术》编辑部又约请了中国书法家协会副主席、天津书法家协会主席张建会先生,收藏家张法市先生,天津美术学院喻建十、陈福春、吕铁元三位教授就碑帖的版本研究、书法创作以及书法美学等几个方面做一次漫谈式的深入交流,下面请大家畅所欲言。

张建会:举办这次碑帖展,在天津方面不管对书协、美院还是书法界都是非常重要和非常有意义的活动。我们之前见到的多是印刷品的割裱本碑帖,通过这次展览看到古代这么多优秀的碑刻原拓,确实有一种震撼的感觉。这么全面的观赏学习,是我有生以来第一次,也是由各方面的共同努力,才能把这么多好的碑帖汇集在展厅让大家观摩学习欣赏,这个在过去是不可能的。其实这对于我们的书法学习、研究和创作来讲,起着非常好的促进作用,另外,开阔了我们的眼界。这个展览不仅是对古代作品简单的回顾,对于我们今后创作研习都有很深远的影响。今天我这是第三次来展厅,感觉非常亲切激动,这些碑拓视觉的冲击力弥漫整个展厅,内心感受别样。我主要从事隶书研习与创作,对于汉碑比较关注,通过观看展览对碑拓又有新的认知视角和感受。

过去因为科技没有现在发达,为了传播文字和文化来借助碑刻的形式得以持久广泛流传。法帖也是为了临习书法,将墨迹复制在木板或石板上进行拓印,但是与原作相比还是有局限性。现在我们有了照相印刷技术,见到了非常丰富的前人墨迹,但是碑刻对于创作其实还是有它积极的意义。它超越了墨迹,因为时间的演进,自然风化的作用参与了创作。在书刻的时候是非常清晰的,是时间把字迹斑驳模糊了,这恰恰就给我们创作提供一些思考和意象空间,所以,这个空间是非常大的。特别是在当下,碑刻从实用走向艺术,将碑刻整拓文字放到展厅,呈现出一种整体正大的气象,展厅营造的这种整体气象与我们平常在书房的视觉感受是互补的。我们平时在案头观看碑帖时,局限于书房的单纯空间,这和展厅效果也是有区别的。

路洪明:刚才张主席从书法创作角度就如何从碑帖当中吸收营养谈了自己的感受。张法市先生作为一个收藏家,对于他的藏品像自己的孩子一样能如数家珍,先请张先生从收藏角度谈一下碑刻。

张法市:这一次我们联合天津美术学院举办这次碑帖展,应该说是我们藏品展历次展览中比较大的一次,优选了288件,从秦汉魏晋南北朝到唐宋都有。从收藏这个角度来讲,我想简单跟大伙儿说一下。我本身比较爱好,因为小时候接触过一部分家传下来的,所以对于碑帖有一个印象。现在年轻人应该说不是不懂,是因为没有接触过或接触得少。我从小有一个印象,在青年时期就开始学习,后来创造机会收藏,这大致是我的收藏之路。迄今为止我大概收藏了一千多件,都是民国以前的版本,明之前的有二十多件,清拓有五六十件。我这次带了同一碑刻的七套原拓,为的是让大家对碑拓有一个新的认知。七个时间段拓的七种版本,最早是南宋拓的,到元代的时候,有的字已经开始模糊了,到明代的时候,那个字就模糊得很厉害了,到了康熙年间,从32行到60行之间坏了二十多行字,也就是在32行下面开始坏,到清末的时候那个字已经没有了,整个石刻有这么一个演变过程。你熟知这个过程后,鉴定版本的年代就比较容易了。这是我们鉴定版本的一个主要办法,但是仅仅占一个方面,其次还有纸张、墨、装裱的格式,是综合性的鉴定。随着时间的推移,看得多了,鉴定碑帖的知识自然而然地就提高了。

路洪明:张先生从收藏版本角度谈了如何鉴定碑帖的真伪和时间先后。刚才喻建十先生拿了《颜氏家庙碑的碑侧》原拓让张先生看了一下,张先生说“扑面”,实际上这是一个鉴定碑帖的专业术语,从碑拓收藏方面来讲,这个应该和书画上的气息有相似的地方,下面结合这方面请喻建十教授谈谈感受。

喻建十:这几天一直处于兴奋当中,因为张法市先生拿来的这些拓片真是让人大开眼界,不光是我们,美院的学生和天津的书法爱好者也是大开眼界,我更是其中的受益者。这两天和张先生接触以后,张先生渊博的学识和眼光让我们很钦佩。刚才主持人也说,我手头翻出来的碑帖,张先生一眼就看出年代并帮着进行了鉴定,从中学习到了很多的知识,他对于版本学和考据,对于文献的研究真是特别深入。他从那个“猛”字断了就是乾隆之后的,没断就是乾隆之前的对这个拓片进行了断代,我感觉很惊喜,这个是碑侧,如果是全的就更有意思了。这是我外公(王颂余)留下的,他把好的都送人了,这是自己留下那些中的一张。

刚才主持人也好,张建会主席说的也罢,都说到一个问题,这个展览对我而言,对于书法爱好者和书法家而言,难得一见的除了版本有的是明拓有的是清初拓之外,让我感到震撼的更多是全拓。全拓对于书法爱好者和书法家来说是一个很难得的学习机会。因为整拓分割变成字帖的时候,对整体的气象把握,宏观的把握,往往需要我们自己通过想象和联想。但是,这个展览提供了这么多的全拓,让我们去观整体大局,这样就可以一目了然了。现在书法从案头艺术逐渐走到壁上艺术,我们现在观赏作品是有距离的,先看全局然后再看结体,其次看线条、品位、气息和韵味等等。第一眼是看整体,这个整体如何把握就至关重要了,也就是说一件作品第一眼印象如何,整体观如何把握?看这个整拓对我们可以说是启迪也好,受益也好,都是无穷无尽的。所以我觉得,这几次我更关注于这些整体气象,宏观地掌控。因为,我们看很多字帖,现代印刷如此精美,但是解决不了整体,这次最明确、最深刻的感受就是如何把握整体气象。

路洪明:请陈福春老师接着谈一谈书法创作如何从中吸取营养。

陈福春:这次展览集结了中国历代各个时期的碑帖,样式多,版本也多,其实对观展的人来说,收益更多。近观碑帖,好比亲近故人更会有很多体会,通过这个展览让我们看到了不同时期的书法审美样式的变化。一次品读这么多的碑帖,使我强化了一个特别深刻的醒悟,醒悟到了书法里面那么多的书体,那么多的风格,却共同遵循着一个非常严格的规矩和法度,这就是说,不管是字体的演进,书体结构上的如何衍变,还是笔法、风格上的讲求,都是合于规矩法度,而这些规矩法度已经深入到笔墨的习性里去了,非常厉害的。不论先生、学生还是书法爱好者,这次展览观后都会有非常大的收益,非常大。总想再多看看。

张先生也谈到了,不同时期的版本有很多差异,很多的变化,除了使每个观帖的人增长了历史知识外,不同版本的信息和气息会影响书法学习和书法创作的一些思路上的引领。刚才喻教授说了整体观是很难得的,因为更多看到的是印刷的碑帖,印刷出版的碑帖是为临习方便割裂开的,不管印刷是多么的精美和原帖对比仍然有很大的欠缺,缺少整体感,更没有一种亲近感。尤其这里不同时期的版本给我们更多额外的信息,只有面对原拓,认真读帖才会体会到,这个对于我们学习和今后的创作都有非常好的作用和帮助。

另外我们看了那么多的汉碑,还有宋代时期的碑帖,在字体结构上的变化每个时期都不一样。而且当代的书法教学尤其是一些不太理想的教学容易出现什么问题呢?就是很多的帖是由讲解书法的授课老师翻写的,好的一面是让学习者认识到这些笔法的初步掌握会有一个容易接受的初步的入门方法,实际上那些传习者(授课老师)丢失了碑帖本有的一些东西,正是那些精美之处。这次展览的推出使大家从中又重新重视起碑帖应有的意义,结合我们对各个时代的理解,可能对于学生的学习、学术的研究以至书法的创作会有更多的启发,我也是非常受益!

路洪明:刚才陈老师从书法学习的角度谈了自己的感受,吕铁元老师在书法系从事一线的教学工作,让我们听听他在教学方面的感受。

吕铁元:其实这个展览从美院的角度来讲,书法系的师生获益最大,因为这样一个碑帖展,整个我们书法系的师生,包括研究生看了不止一次,今天是展览的第八天,学生还是不断地来参观学习。应该说这些碑帖我家里都有,而且每个帖有不同时期的版本,不过都是印刷品。很多碑帖太熟悉了,尤其经常临习的,但是整体量这么大、这么宏观地集中在一起还是第一次见。上次研讨会的时候故宫的老师说过,他们故宫都没有一次展出过这么多的碑帖。

我原来就跟张法市老师沟通过,将来陆续搞一系列特展,到时候可以跟书协一起合作。这次都是碑刻,所谓金石碑帖,我们将来还可以搞金文展。也可以按历史朝代的先后排序,或者成熟一个就举办一次,比如汉代、唐代,或者搞先秦的系列展览,或者搞魏晋南北朝等。而且同时搞书法名家学术邀请展,比如汉代碑展同时搞隶书的名家邀请展,而且做成系列的。我与书法系的老师们也沟通过,觉得还是可行的。因为有张老师这么好的资源,这么大力地支持我们,应该没有问题。这样,天津美院中国画学院书法系,不但在教学方面,在学术的角度也能把师生的积极性调动起来,经常搞这样的展览才是院校真正需要的展览。

喻建十:接着吕老师说,在书法学习和实践上,现在学校侧重于书法本体的很多,因为从整体上艺术教育大概分两大块,一个是综合院校,就是以文科为基础的书法教学,还有艺术院校,就是以艺术创作为主。不管这两个大类的书法专业的教学体系有什么侧重,但是有一个共同的不足,实际上就是对于碑帖版本、对于碑帖文献、对于碑帖的研究都是有所欠缺的。这里有一个客观原因,就是师资不足,可能研究书论和书法史都有专家,但是研究碑帖的专家以社会人士居多,作为书法学的学科建设来说,这又是一个不可或缺的组成部分。

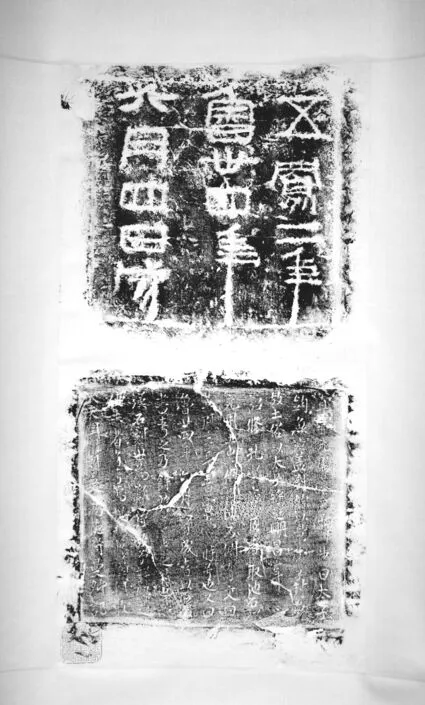

汉《五凤刻石》

我们建议将来如果有可能,天津美术学院可否做一个引领,把碑帖版本学和文献学引入书法教学体系当中,因为据我所知,这个对于文献的研究可能吉林大学有,但是不是研究碑帖还另论,对于碑帖的研究应该说是现在书法艺术研究的一个空白点,或者说尚没有完全开拓的一个领域,这个领域我们正好可以借张先生这次的鼎力相助,进行书法学领域的新拓展。

路洪明:通过这次展览,昨天张主席来看展览的时候也谈了书法创作,您作为一个全国知名的书法家,对于汉碑有深入研究,同时也收藏了很多汉代的碑帖,就请您谈谈如何从中吸收营养。

张建会:我上高中快毕业的时候,老师常带我们几位同学去东门里孔庙古籍书店,看到许多老旧碑帖,当时也不太懂,后来随着学习书法的时间推移,慢慢地认识到这些碑帖的艺术价值。现在看到这些碑帖原拓特别亲切,跟以前又有不一样的感觉。对于金石考据,从北宋欧阳修就开始了,后来汉隶从清代开始引起人们的重视。这是因为,由于帖学走向没落,还有清代的文字狱等等,一些学者开始注重对经史的考证和金石的研究,并将碑刻作为书法范本进行学习借鉴。从清代开始,碑刻的大量出土,使书法的发展拓展了一个新的空间,现在,随着汉代简牍墨迹的不断被发掘发现,人们对汉隶又有了新的认识新的拓展。

汉代的简牍墨迹在清以前是看不到的。清代隶书代表性大家金农的字,后人谈他的隶书,有的曾说他吸收了汉简书法的营养,但那个时候是没有可能看到汉代墨迹的,汉代的简牍墨迹是在清以后才被发掘的。金农在书法方面天分太高了,通过对汉碑的感受,能够充分体会古人书迹,因为有些用笔与简书暗合。金农能够形成那样个性鲜明的面目,那种创造力和自由表达,是源于对汉碑深入挖掘与感悟,能够透过现象看到本质。我们现在汉隶的资源与清人相比要丰富得多,但深入挖掘感觉还不够。

汉简的出现,使人们可以直接清晰地面对两汉的墨迹。但对于汉碑的研习始终是绕不过去的,对于汉碑的学习实际上是看内质及内蕴。由于碑刻年代久远,还有字的风蚀斑驳,在前后又有碑石的破损变化,同一时期对于同一碑刻的捶拓,由于拓者对模糊的文字理解不同取舍是不一样的,哪个是准确的,哪个是真实的?这个真实是要靠研习者自己去感受的。我曾经把《张迁碑》几种不同版本的字帖进行对照比较,其中每个字各个拓本都是有差异的。从版本学的角度来讲,通过哪个在前哪个靠后,来判断拓本的年代。但是,从艺术创作角度来讲,这些异同恰恰与墨迹相较,给我们呈现许多思考和借鉴的空间。也就是说我们通过碑刻文字的虚实在动态当中去感受去挖掘整合。现在有些作者初心是从事书法学习创作,但还是停留在写字层面,认为手底下功夫到了就能写像了,始终停留在静态化的一种模式。但是,在对碑刻研习当中,需要细加体会感受,那个感受体验反映于自己的笔墨中,因此在用笔上,对汉碑石刻与简牍墨迹的研习是有区别的。

在用笔上,从帖的角度来讲,在临写时基本能还原范帖或墨迹的用笔特征,但临写碑刻文字时就不能像临帖那样还原用笔特征了。由于碑刻文字由墨迹书写到刻石,年代久远,文字风蚀斑驳,已经将原来初始书刻赋予了丰富的内涵,这里有时间和大自然参与的二度创作。我们在研习时这里不同作者的主观感受和角度不同,是有差异的,因而不同作者的用笔也应是个性化的,其实我们所呈现的用笔是自己的。我们现在书法创作为什么感觉雷同,就是在用笔上的雷同。现在有些作者学汉碑不是从碑刻里体悟用笔,而是学习借鉴现代一些有成就的书家的作品。这样对照现成的墨迹要比从碑刻中体会用笔更容易,上手比较快,如虽然写《张迁碑》,但用笔还是受今人某一家的影响。一些作者想摆脱既有的用笔,在结体或形式上追求变化,但还是没有摆脱今人的影子,而问题恰恰出在用笔上。你的用笔不是你对于碑刻中的体悟观照,而是通过别人对碑刻理解反映外化的追随,是给人家当分母了。我们在书法展上看到一些作品有雷同感,问题就在于此。

我们对碑刻的理解每个人的感受是不一样的,因此每个人的用笔也是有个性特征的,这就是你自己用笔的“Logo”(标识)。我们对于传统的挖掘,应有自己的认知视角,这里反映的是综合能力,所以说,实际上要求书家具有全面的综合素养,这对一般书法爱好者来说门槛稍微高一点。为什么说“隶书入门容易提高难”,原因就在这里。要深入提高非常难,这种难在于对碑刻的认知要常写常新,你这个时候写是这样的,十年以后体会就不一样了。通过这些年的学习,我现在看到原来的碑帖感觉就不一样,这些拓片这么多年没有变,而是你的认识在提高变化。碑刻里资源太丰富了,我们不能说脱开就脱开,那种脱离传统的新是非常幼稚的,就像自己揪着自己头发离开地面一样。而立足于碑刻传统的新,是由其中产生很多的想象和表现的空间形成的。我们看碑刻一些地方字是模糊的,这里感悟的意象空间是非常丰富的,建立在这个基础之上创作的作品,既体现形质,又见精神,既传统又现代,愈古愈新,是创新性成果转化,也可称为作品的原创性。这是这些年我在研习汉碑和书法创作中的一点感受。

汉《画像石》

北魏《李超墓志》

再回来谈一下整拓,整拓是碑刻原始的状态,虽每个字有生命的意识,但是整拓有整体精神上的气象。书法创作也与对整拓的观照是一样的,作品不光是看独立的个体,是要着眼于整体。就拿《张迁碑》来看,整拓与平时见到的碑帖体现的那种气息和特征是不一样的,我们所临习的《张迁碑》范帖都是割装本,字与字之间的关系都发生了变化,因此显得方板突兀,但是观看整拓就非常地平稳,东汉庙堂之气十分明显。有的作者将《张迁碑》写得不这么平稳,没有与整拓相互对照也是其中原因。

对汉碑的情愫这次梦想成真,集中看了这么多名碑整拓,看完之后坚定了自己的一些判断,在研习创作有些方面要做不断的调整。

书法和写字最大的不同就是精神层面,所谓的视觉冲击力,实际上主要还是内心的冲撞力。在展厅对作品进行观照与在案头感受是不一样的,我们在书斋临习碑帖和在展厅看整拓不同。你再去看原石碑刻,感受又不一样,虽还没有拓片清晰,但是你感受到了碑的形制和环境氛围,对它的关注是超越书法的,因为你内心有了这种感受,反映到你自己作品里是不一样。还有书法谈到人,谈到人品、书品,实际上书法反映的还是人的境界和格局,体现的是个人的主体精神。

事实上,我们说书法还不光是说字可识可读,而是字里面体现出的人文精神。有些作品看起来写得不规范,有的是为了体现精神追求,让人能够看到你的艺术取向。这个不规范是在打破原先的规范,又提升为新的规范,这种规范是由平正到险绝的一次升华,需要有一定的欣赏层次才能理解的。比如汉碑中的《礼器碑》和《张迁碑》,一般都认为《张迁碑》不如《礼器碑》规范,但从书法专业角度看,觉得《张迁碑》和《礼器碑》是一样的。《礼器碑》是一般的规律,就是把汉隶规律性的笔法和结体都呈现出来了,那么《张迁碑》好像是不规范,实际上是在《礼器碑》规范基础上的变化,也就是《礼器碑》上紧下松,内收外放,《张迁碑》是上松下紧,内放外收,一个是常数,一个是变数,两者之间恰恰有对应和补充。因此,两者之间给我们很多思考的空间。书法艺术是意象的,需要有自由的发挥空间,这里就体现出作品的意韵。由于把它空间维度扩大了,你的自由表达充分了,意韵自然就流露出来了。我们对古人作品的观照,不仅是看已有的结果,还要看它内在的层面,这些恰恰是真正的传统。这时候我们说传承古人,一个是有形,一个要有魂,这个魂要附在这个形体上才行,没有精神是不能够完美表达自己思想的。所以,仅仅去求形是不行的。我们说为什么电脑字不能成为艺术,因为书法是有神采的。

再有一点就是整合能力,书法不是简单的冷拼,把学到的碑帖一拼就行了。在这些碑帖的基础上要有想象力,然后就是表现力,这个表现力并不是说那种表演走秀,要有精神的张力,你自己都写得没有精气神,如何去感动别人。另外再就是需要潜下心来深入学习,碑刻的空间太大了,看过展览更加重了这种敬畏之心。除了敬畏之心,当然还要有自信,我们不能对古人的作品亦步亦趋,要体现作品的原创性,要反映这个时代精神。

路洪明:刚才张主席谈得挺好,我常和研究生说,很多东西不是老师手把手教的,需要用心去体悟,尤其是艺术创作,老师教的是规律和方法。下面请喻建十老师从书法美学角度谈一谈。

喻建十:应该说从展览的碑帖来说,在审美取向上精彩纷呈,有壮美,也有秀美的,有苍茫,也有遒劲的。这个在书学研究上提供了很多的借鉴,正像刚才两位张先生说的问题,不论文献研究还是书法创作,由于学习的角度不同,目的不同,吸取的东西是不一样的。从版本学的角度来说,版本越早拓得越好越清晰,可能这个东西就越好,价值越高。从艺术创作和审美角度来讲,可能由于时间的推演和斑驳风化的效果,反而促成新的美学认知,对于创作来讲这种斑驳、残破、缺陷的美,可能比清晰的美更耐人寻味。就像在敦煌壁画现在看到斑驳的很有历史感,和当年段文杰和张大千发现敦煌壁画的时候,复原的效果并不像想象当中的好看。

路洪明:今天用接近两小时时间请各位专家老师围绕这个展览从书法创作和学科建设等角度进行了探讨,谢谢大家!