抗战艺术创作风貌浅析

2020-08-04王进思扬

王进 思扬

摘 要:战时艺术工作者在党的领导和爱国主义精神的感召下,以艺术作品为武器,用抗战戏剧营造出怒吼的舞台,让鼓舞斗志、激励人心的抗争歌声响彻神州大地,在血色荧屏上用电影独特的声色画面,揭露侵略的暴行。抗战戏剧、抗战音乐和抗战电影的创作风貌呈现出的主题如清空之明月般明确,有现实主义风格强烈的特征。

关键词:抗战艺术;戏剧;音乐;电影

基金项目:本文系2018年重庆市社科规划培育项目“互联网思维下大后方抗战文化传播策略研究”(2018PY41)阶段性研究成果。

“在抗日战争中,中国文艺发挥的作用独特而重要。抗日战争不仅是政治军事的斗争,也是思想文化的斗争,思想文化的先进与落后、文明与野蛮,以及是否能够唤起民众的普遍认同等因素,也在某种程度上决定着战争的胜败。中国文艺作为思想文化的重要部分,在抗战的组织、宣传、社会动员等方面发挥了不可替代的作用。”[1]战时艺术工作者在党的领导下,抗战艺术呈现出百花齐放的繁荣景象。通过对抗战戏剧、音乐和电影创作风貌的梳理,笔者发现抗战艺术的主题具有强烈的现实主义特征。

一、怒吼的舞台——抗战戏剧创作

抗战时期,我国诞生了一批以抗日救亡为主题的戏剧作品。进步的戏剧工作者在党的领导和号召下,以戏剧为武器,鼓舞群众、团结群众、教育群众。其中,既包括专业戏剧工作着创作的严肃戏剧,如田汉的《乱钟》《芦沟桥》,夏衍的《法西斯细菌》《咱们要反攻》,凌鹤的《火海中的孤军》,曹禺的《蜕变》,王震之和冼星海的《军民进行曲》等,这些作品洋溢着炽烈的爱国情感,发出了反对侵略、反对投降的怒吼;也有也有产生于田间地头的、通俗的地方戏剧、民间小调,如四川花鼓词《士兵之声》等。它们共同推动了我国战时戏剧事业发展,发挥了极大的引导鼓动作用,是宣传抗战的有力武器。

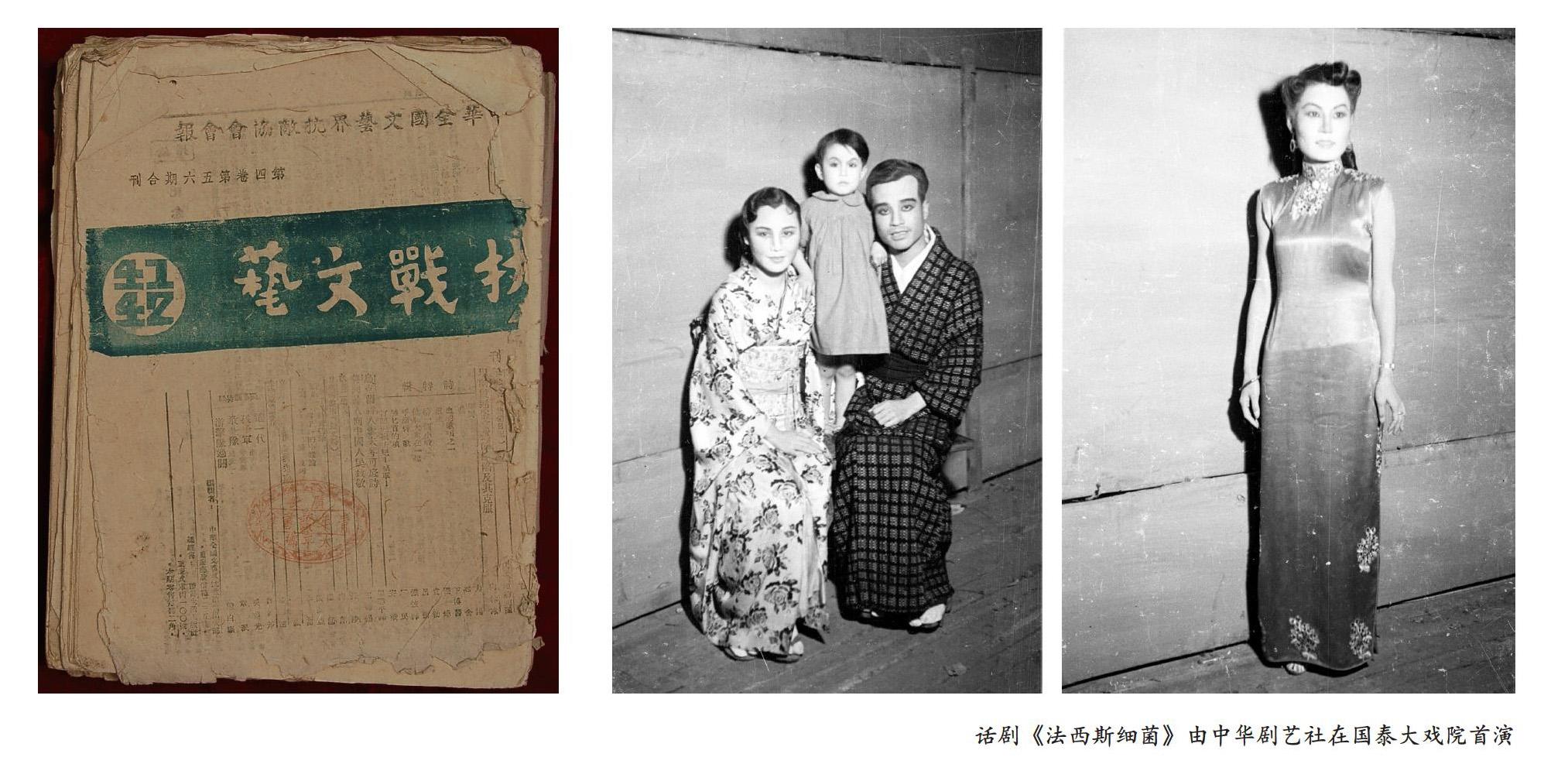

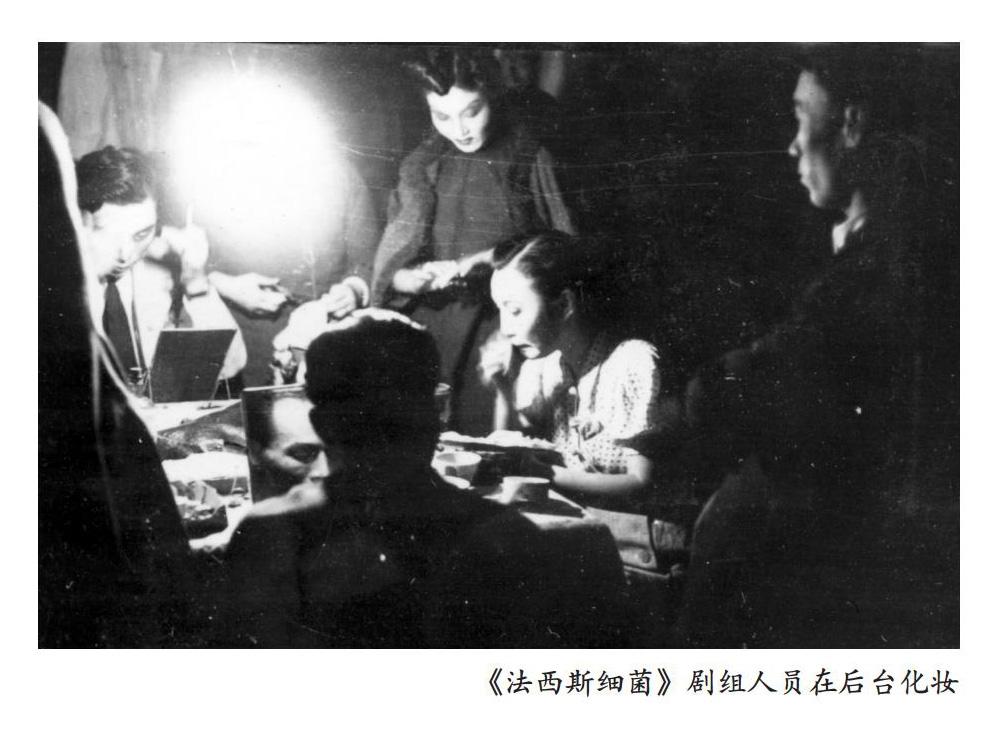

抗战戏剧的主题愈发深刻和沉重,人物形象也更加丰满和立体。“‘七七事变后,夏衍、于伶等二十多人创作了三幕剧《保卫芦沟桥》。该剧成为‘一颗掷向民众深处的爆烈弹,猛烈地激动每一个观众的神经,沸腾他们的热血,演出时戏院内外响彻‘保卫卢沟桥的口号声。”[2]1942年,夏衍在重庆创作了《法西斯细菌》,剧中人物的形象突破了人物形象单一化、扁平化的藩篱,他从不问政事到成为反法西斯斗士的觉醒过程,充分展现了其复杂的人物性格和心态,人物形象更加丰满和立体。

通俗易懂的民间戏曲对工农群众有强烈的感召力,是强有力的抗日宣传武器。《士兵之声》是孙师毅创作的四川花鼓词,以士兵的口吻对国民党举棋不定的抗日政策进行了辛辣的讽刺,“‘士兵喊出了全国人民的心声——不分行业不同党,协力同心建国防。不要想着天塌该由长子顶,一巴掌遮不住太阳光”[3]。朴实的语言,真挚的情感,令这篇花鼓词在群众中广为流传,深受群众喜爱。花鼓词、唱本、民谣等通俗戏曲作品语言生动流畅、情节简单明了、人物是非善恶分明,很容易鼓舞群众、动员群众。戏剧家田汉说:“抗战以前,戏剧尽了推动抗战的作用,抗战开始以后,戏剧尽了支持抗战鼓动抗战的作用。”

二、抗争的歌声——抗战歌曲创作

战时文艺创作者争相走上抗战前线,投身服务抗战、宣传抗战。音乐具有强烈的感召力和震撼力,对动员民众奋起抗战作用显著。战时音乐家积极投入到抗战歌曲的创作中,一批鼓舞斗志、激励人心的抗日爱国歌曲响彻神州大地,如黄自的《热血》《抗敌歌》《九一八》《旗正飄飘》,陈洪的《上前线》《冲锋号》《铁蹄下的歌女》,萧友梅的《从军歌》《义勇军》等。

抗战歌曲的类型,可分为抒情性抗战歌曲、群众性抗战歌曲和叙事性抗战歌曲三类。首先,抒情性抗战歌曲题材多样、形式丰富,内容多反映人民群众的情感状态和现实生活。这类歌曲感情丰富、曲调优美而生动、节奏灵活且起伏较大,善于表达人们强烈的渴望和情感。如聂耳的《铁蹄下的歌女》、任光的《渔光曲》、张寒晖的《松花江上》等。“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿。还有那满山遍野的大豆高粱……”《松花江上》的前半段具有叙事的特点,以第一人称诉说对家乡的无尽思念;“九一八,九一八,从那个悲惨的时候,脱离了我的家乡,抛弃那无尽的宝藏。流浪,流浪……”后半段悲壮的哭诉,使前半段集聚的悲愤情绪达到顶点,营造出动人心魄的艺术力量。

其次,群众性抗战歌曲是为群众所作,反映人民群众对侵略者的反抗情绪和保家卫国的斗争精神。如宋扬的《古怪歌》,牧虹作词、卢肃作曲的《团结就是力量》等。这类歌曲风格朴实、形式短小、歌词琅琅上口。“半夜三更黑哟,老虎闯进了门哪,我问他来干什么,他说保护小绵羊啊。古怪多啊古怪多……”《古怪歌》用漫画式的写作手法,讽刺了国民党反动派对人民群众的欺压。“团结就是力量,团结就是力量,这力量是铁,这力量是钢,比铁还硬比钢还强,向着法西斯蒂开火……”《团结就是力量》用铿锵有力的曲调、掷地有声的语言叙述了中华儿女同仇敌忾抗击日本侵略者的决心,表达了依靠自己争取美好未来的执着信念。

再次,叙事性抗战歌曲的典型特征是围绕抗战展开叙事,多以说唱的形式表现。这类歌曲形式多样,歌词口语化突出,且具有一定情节性;词曲结合紧密,叙事方式以叙述为主,有时将叙事与代言结合起来。长工作词、费克作曲的《茶馆小调》[4]是其中的典型代表。“‘茶房!开水!叫声高……”“国事的意见千万少发表,谈起了国事容易发牢骚呵,引起了麻烦你我都糟糕……”第二部分惟妙惟肖地刻画了胆小怕事的茶馆老板形象,也讽刺了当局要求人民“休谈国事”,利用特务到处钳制人民言论自由的行为。叙事性抗战歌曲多把说唱歌曲和民间歌曲结合在一起,增强了作品的感染力和时代感,使之传唱甚广。在抗日的烽火中,抗战歌曲诞生、发展、成熟,“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”,为抗日救亡提供强大的精神力量。

三、血色的荧屏——抗战电影创作

抗战时期,我国电影人克服了制作设备落后、人才短缺、摄制条件艰苦等诸多困难,拍摄了大量优秀影片。以“中央电影摄影场”“中国电影制片厂”“西北影业公司”等电影公司为例,“在37至45年间,这些公司共拍摄抗战电影100多部,其中包括近百部新闻片、纪录片、标语卡通片、和21部故事片(其中两部未完成)”[5]。其中,有大量反映抗争时期的人物与事件的影片。我国电影人以电影作品为武器,在文艺战线上掀起了声势浩大的“电影抗战”。

抗战电影的主题鲜明,兼具思想性和艺术性。首先,抗战电影表现了民族的觉醒。“民族心理学认为,当一个民族遭受外敌入侵时,其民众心理就会发生急剧的变化。日本军国主义的野蛮入侵,带给中国人的不只是深重的灾难,更是一种精神上的强击,成为中华民族觉醒的催化剂。”[6]民族觉醒是取得抗战胜利的保证,战时电影人敏锐地意识到这点,通过电影创作激发国民觉醒。1932年上映的电影《共赴国难》,表现了上海华翁一家逐渐觉醒的过程,在历经炮火、家园被毁后,纷纷走上前线,共赴国难。这部电影也启示观众覆巢之下,焉有完卵。

其次,抗战电影表现了工农群众的抗战事迹。“日本敢于欺负我们,主要的原因在于中国民众的无组织状态。克服了这一缺点,就把日本侵略者置于我们数万万站起来了的人民之前,使它像一匹野牛冲入火阵,我们一声唤也要把它吓一大跳,这匹野牛就非烧死不可。”[7]《民族生存》于1933年上映,影片表现了一群无家可归的人——被遗弃的妇女、东北难民和工人,他们在平民窟中挣扎着求生,最终在在“保卫民族生存”的感召下拿起武器,奔赴抗日前线。

抗战电影创作揭露了日本帝国主义惨无人道的侵略行径给中国人民带来的沉重苦难,又表现了中华儿女同仇敌忾、共赴国难的决心,具有强烈的现实主义特征。

四、抗战艺术繁荣的原因分析

首先,党的领导为抗战艺术培育了深厚的群众基础,既鼓励广大文艺工作者深入群众、密切联系群众,在群众中挖掘积累素材,多创作普通群众能接受的文艺作品,又通过出色的群众教育工作,提高群众文化水平和思想水平。“从文艺队伍和文艺组织看,中国共产党领导下的抗日根据地是抗战文艺社团和文艺组织的发源地,并引领着抗战文艺队伍前进的方向。从文艺理论看,党中央的文艺路线方针政策,特别是毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,不仅是抗战时期中国文艺的重要指南和行动纲领,而且对我国文艺发展产生了极其深远的重大影响。”[8]

其次,爱国主义主旋律为抗战艺术发展提供不竭动力。艺术工作者与祖国共命运、同呼吸、共存亡,以自己炽热的爱国热情和横溢的艺术才华,创作了大量思想性强、艺术性高,兼具鼓动性和战斗力的作品,铸就了我国艺术发展史的一座座高峰。由陈凝秋(塞克)作词、冼星海作曲的《救国军歌》,被誉为我国抗日救亡第一歌。这首歌的创作过程充分展现了爱国情怀是战时艺术家进行艺术创作的不竭动力。

再次,艺术家济济一堂客观上促进并激励了艺术的交流与艺术创作。抗日战争爆发后,日军侵占了大片国土,也践踏着占领地区的中国文化。为保存优秀文化资源,沦陷区的大批高等院校、文化机构、文化名人纷纷内迁,聚集到解放區和大后方,如大后方重庆、成都、桂林、昆明和贵阳等地因高校和文艺工作者的汇聚而形成新的文化中心。老舍曾说:“谁曾见过几百位写家坐在一处,没有一点成见与隔膜,而都想携起手来,立定了脚步,集中了力量,勇敢的,亲热的,一心一德的,成为笔的铁军呢?”[9]

五、结语

天下兴亡,匹夫有责。中国共产党是抗日战争的中流砥柱。党的领导是中国人民抗日战争胜利的关键,是抗战艺术繁荣发展的根本保证,广大艺术工作者在中国共产党的坚强领导下,承担起抗日宣传重任。抗战戏剧、抗战音乐、抗战电影发展速度快、形式丰富、内容广泛、特色显著,洋溢着爱国主义精神,对我国抗战产生深远的积极影响。

参考文献:

[1]文艺报评论员.弘扬抗战精神 发展中国文艺[N].文艺报,2015-09-02.

[2]刘汉俊,何金定,翁淮南等.中国共产党领导抗战的十大精神武器[J].党建,2015(8):34-41.

[3]高焰.抗战时期成都报业的发展[D].成都:四川师范大学,2001.

[4]李炼.记忆重庆之——老茶馆和小调:光阴的故事[N].重庆晨报,2009-06-25.

[5]史博公.一种题材,别样风采——中国“抗战题材”电影评述(1932-2005)[J].当代电影,2005(5):81-82.

[6]刘新如.睡狮”的醒来——论中国人民抗日战争胜利与民族觉醒[N].解放军报,2015-01-07.

[7]毛泽东.毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:551.

[8]中国新闻网.“抗战中的中国文艺”座谈会在京举行[EB/OL].[2015-09-08].http://www.chinanews.com/cul/2015/09-08/7512143.shtml.

[9]老舍.老舍文集:第14卷[M].北京:人民文学出版社,1989:288.

作者简介:王进,重庆红岩革命历史博物馆文博副研究馆员,主要研究抗战大后方历史文化。

思扬,重庆师范大学新闻与传媒学院讲师,主要研究历史文化传播。